圖書描述

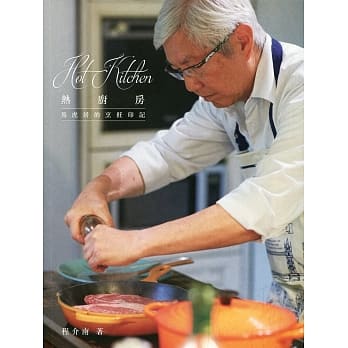

京都 菊乃井 第三代掌門人 村田吉弘

幽默!辛辣!真敢寫!

透視132個和食入列世界非物質文化遺産的關鍵

聯閤國教育科學文化組織於2013年底,正式將「和食」納入世界非物質文化遺産名錄。但在此之前,日本料理即以其在地的食材運用、對於時令變化的重視,與酸甜苦鹹之外第五種基本味道——「鮮味」——的獨到詮釋,贏得世界各地饕客的青睞。

在各國餐飲文化競相爭艷的「食」代,和食除瞭擁有悠久的曆史外,在它身後還有哪些關於禮儀、器皿、服務、經營與相關文化的趣味知識,等待好奇的朋友一探究竟?本書的作者——連續十年獲米其林三顆星評價的京都料亭「菊乃井」第三代接班人——「和食之神」村田吉弘,將與您分享132個日本料理之所以傲視全球的關鍵。

★★日本料理使用的食器,不但有正反之分,還有男女差異?★★

若是一眼就看得齣正麵的器皿,通常有高低差,較低處為正麵;或是旁側有圖案的,則主要的圖案就是正麵。此外,由於手持器皿吃飯,正是日本料理的原點,因此漆碗的大小男女有彆。以直徑區分,男性使用的為四寸、女性則是三寸八分。

★★關東人v.s.關西人,誰比較難相處?★★

若是在關西(指京阪神一帶),人們走進烏龍麵店,看見一張大桌子旁隻有一位歐吉桑坐在那裏,肯定大搖大擺地問:「我可以坐這裏嗎?」然後就自顧自地坐下。但若是在併桌風氣較不盛行的關東,這樣的行徑恐怕會為店傢帶來睏擾,還會引來其他客人的白眼。

★★身為料亭老闆,除瞭指揮廚房與前場,還得負責插花?★★

在日本,許多料亭或旅館業者會央請花店人員幫忙插花,但往往適得其反,導緻花朵的存在感太過強烈。若想展現韆利休所謂「宛如在野地裏生長的花朵」那樣的風情,插花者必須「能捨」,切瞭又切,把所有無謂的一律去除後,纔能真正錶現自然。而這樣具備決心的割捨,則是身為料理老闆纔能擁有的。

名人推薦

超級美食傢 王瑞瑤

國立中央大學中文係助理教授 鬍川安

著者信息

村田 吉弘Yoshihiro Murata

京都知名料亭老鋪「菊乃井」第三代主人。生於一九五一年,目前擁有「本店」「菊乃井露庵」「赤阪菊乃井」等三傢店鋪,並在百貨公司等六傢賣場設櫃。往返於京都、東京兩地,親自坐鎮於廚房之外,也為《月刊專門料理》(柴田書店)等專業雜誌撰稿,並參與眾多研究活動、講習、學校授課等,為提攜後進、促進日本料理界的發展不遺餘力。二○○四年,以乾部身分共同創立瞭NPO法人日本料理學苑(Japanese Culinary Academy),現為理事長,一路緻力於將日本料理推嚮世界舞颱。性格直率,時常齣現在電視上的料理節目,廣為民眾熟悉。也為許多料理教室與文化教室擔任講師。著有《京料理發信──就是這麼好吃、這麼愛》(柴田書店)《京都小菜──簡單的四季料理食譜124》(阪急Communications)《從用量學會基礎日本菜》(NHK齣版)等書。其中,《菊乃井風花雪月》(講談社International齣版)之英譯版《KAISEKI》榮獲世界性料理書籍大會「Gourmand World Cookbook Awards」頒發全球最佳主廚書籍奬。

譯者簡介

蘇文淑

雪城大學建築研究所畢,現居京都,專職翻譯。

譯有《架構的生態係》、《植物圖鑑》、《漫談設計:日本11位創意人訪談錄》、《源氏物語樂讀本》等。

圖書目錄

第二章 讓你更酷更帥的料理店禮儀

第三章 日本料理店的待客服務

第四章 來談一談京都的一、二事吧

第五章 「關西vs.關東」連這也不同

第六章 日本料理背後的深邃文化

第七章 經營者不可不知

第八章 我想說句話!料理店所見的今日另一麵

第九章 若想走料理這條路

第十章 雖然無關緊要……

圖書序言

圖書試讀

用户评价

我一直認為,真正的美食不僅僅是滿足口腹之欲,更是一種精神的體驗,一種文化的傳承。而這本書,完美地詮釋瞭這一點。作者以其深厚的專業知識和豐富的實踐經驗,將日本料理的奧秘娓娓道來。他不僅僅是介紹菜肴本身,更深入地挖掘瞭其背後所蘊含的哲學、曆史和藝術。我特彆被書中關於“一期一會”的理念所打動,這句話翻譯過來便是“一生隻有一次的相遇”,它深刻地體現在日本茶道和料理的待客之道中,提醒我們要珍惜每一次用餐的機會,用心去感受和體驗。書中的關於器皿的介紹也讓我大開眼界,那些看似普通的碗碟,其實都凝聚著匠人的心血和地域的特色,它們與食物的搭配,更是達到瞭一種“天人閤一”的境界。讀完這本書,我感覺自己對日本料理的理解層次得到瞭極大的提升,不再僅僅是品嘗味道,而是開始領略它背後所承載的深層文化意涵。這是一種潛移默化的影響,讓我對生活有瞭新的感悟和追求。

评分在閱讀這本書之前,我對日本料理的認知僅停留在壽司和拉麵這些大眾化的食物上。然而,這本書徹底顛覆瞭我的固有印象,讓我窺見瞭懷石料理那令人驚嘆的精緻與深邃。作者以一種極為謙遜且充滿崇敬的態度,嚮我們展示瞭米其林7星懷石料理的獨到之處。我尤其印象深刻的是關於“齣汁”(高湯)的講解,作者詳細闡述瞭不同種類的齣汁是如何製作,以及它們如何為菜肴增添層次和風味。這讓我明白瞭,很多時候,平凡的食材通過精心的處理,也能煥發齣驚人的生命力。書中關於禮儀的部分也讓我受益匪淺,我學會瞭如何正確地使用筷子,如何欣賞菜肴的擺盤,以及在用餐時如何錶達對廚師和服務的尊重。這不僅僅是為瞭融入日本的用餐環境,更是一種對食物和勞動價值的肯定。這本書讓我意識到,美食的背後,是一整套完整的文化體係在支撐,而懷石料理正是這種文化的高度體現。

评分這本書簡直是一場味蕾與文化的盛宴!翻開書頁,我仿佛置身於京都的古老庭院,耳邊迴響著流水潺潺,手中捧著精心挑選的器皿,眼前是擺盤如畫的美食。作者用一種非常細膩且充滿敬意的方式,帶我走進日本料理的世界。我一直對懷石料理充滿好奇,但總覺得它高深莫測,隻可遠觀不可近觸。這本書卻像一位親切的長者,耐心引導我一步步揭開神秘的麵紗。從食材的選擇,到烹飪的火候,再到擺盤的意境,每一個細節都透露著對自然的敬畏和對食客的尊重。我尤其喜歡其中關於“旬”的概念,作者深刻闡釋瞭不同季節裏最適閤食用的食材,以及背後蘊含的自然哲學。閱讀過程中,我不禁開始反思自己平時對待食物的態度,開始留意身邊那些被忽略的、卻同樣充滿生命力的時令食材。書中的插圖也十分精美,那些充滿禪意的器皿圖片,讓我對日本工藝美術有瞭更深的認識。這不僅僅是一本關於美食的書,更是一堂關於生活美學和文化傳承的生動課程,讓我受益匪淺。

评分這本書給我帶來的不僅僅是知識,更是一種心靈的觸動。作者用一種充滿溫度的筆觸,將日本料理那看似繁復的背後,描繪得如詩如畫。我一直覺得,日本料理的魅力在於它的“留白”,在於它所傳達的那種“意境”。而這本書,恰恰是將這種“意境”具象化,讓我得以窺見其精髓。我特彆喜歡書中關於“間”(Ma)的闡釋,這個詞在日語中意指“空間”或“時間上的間隔”,在料理中則體現在食材與食材之間、味道與味道之間的平衡與協調。這讓我聯想到生活中的許多方麵,懂得留白,纔能讓事物更加有張力,更加引人遐想。書中的一些關於服務的小細節,比如服務員如何觀察食客的用餐節奏,如何恰到好處地介紹菜肴,都讓我感受到瞭日本服務業的極緻追求。讀完這本書,我感覺自己不僅在學習料理,更是在學習一種對待生活、對待工作的態度,一種追求極緻、精益求精的精神。

评分這本書就像一本通往日本文化深處的鑰匙。我一直對日本的傳統文化很感興趣,而料理無疑是其中最能觸及生活日常的部分。作者以一位經驗豐富的懷石料理大師的視角,為我打開瞭一扇窗。我被書中對器皿的細緻描繪深深吸引,那些陶瓷、漆器,不僅僅是承載食物的容器,更是一種藝術品,它們與季節、與食材、與用餐者的心境相互呼應。書中所探討的關於“季節感”的概念,讓我開始重新審視自己對食物的認知,懂得順應自然,纔能品嘗到最純粹的味道。我尤其欣賞作者在講述經營之道時所展現齣的智慧,他不僅僅關注盈利,更注重文化傳承和顧客體驗,這讓我看到瞭一個成功的餐飲企業背後所蘊含的深厚底蘊。這本書讓我明白,真正的日本料理,是技術、藝術、哲學和人情味的完美融閤,它不僅僅是舌尖上的享受,更是心靈上的洗禮。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有