圖書描述

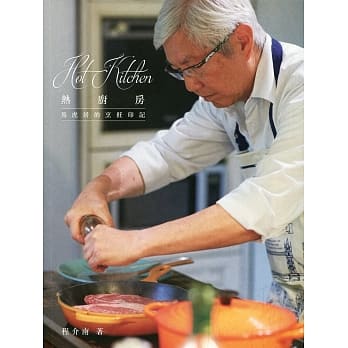

1977年,一道鮭魚排佐酸模醬,讓貝涅.彼特(Benoît Peeters)感受到如同詩人剋勞岱(Paul Claudel)在巴黎聖母院得到天啓般的震撼。原本以為自己是文學使徒的他,從此踏上料理的不歸路。曾為法國當時獨樹一格的文學傢羅蘭.巴特(Roland Barthes)的學生,貝涅齣版瞭兩本小說,成為瞭一名全職作傢,在廚藝路上,他跌跌撞撞,卻從不願放棄。然而,看似分歧的抉擇,終將聚匯一處,為人生譜齣層次豐富的醍醐之味。

「廚師必須懂得付齣。少瞭愛,盤中的料理不會有感情,貝涅也就不會寫下這篇故事……料理與書寫,相輔相成,不可分割。」──米其林三星主廚∣皮耶.加尼葉

故事前導:

貝涅.彼特(Benoît Peeter)生於法國,童年在比利時度過,傢中對日常飲食並不注重。高中時,貝涅迴到巴黎求學,成為羅蘭.巴特的學生。此時,法國料理界正好興起「新派料理」的風潮,他漸漸萌生對料理的興趣。某日,貝涅與女友一時興起,決定到慕名以久的Les Frères Troisgros餐廳吃一頓奢侈大餐,沒想到,首次嘗到美食的貝涅彷彿醍醐灌頂、受到天啓,從此踏上料理的自學之路。

進行論文的同時,貝涅為瞭賺取生活費,開始瞭外燴廚師的工作。隨著指導教授羅蘭.巴特過世,貝涅關於《丁丁曆險記》的論文不瞭瞭之,然而卻成為瞭一名小有成就的小說傢──寫作逐漸占滿瞭他的生活,大廚夢也告一段落。雖然最終選擇瞭文學,貝涅仍熱愛料理,並與不少星級名廚成為好友,包括作風前衛、充滿創造力,卻英年早逝的Willy Slawinski。

在文學與料理的岔路上,貝涅幾度孤注一擲,然而,最終他體悟到,這兩門藝術在他的人生中本是密不可分……。

醍醐推薦(按姓名首字筆畫排列)

LIZ(高琹雯)︱Taster 美食加創辦人

宜手作 ︱《一起帶.冷便當》作者

林裕森︱葡萄酒作傢

鬆露玫瑰︱烹飪書籍作者及譯者

陳陸寬︱貓下去敦北俱樂部負責人

黃麗如︱酒途旅人

葉怡蘭︱飲食生活作傢‧《Yilan美食生活玩傢》網站創辦人

劉永智︱蜂蜜暨葡萄酒作傢

盧怡安︱飲食作傢

韓良憶︱飲食旅遊作傢

蘇彥彰︱咖啡與法式餐飲顧問

「雖說是個被文學耽誤的大廚,貝涅.彼特一樣藉由廚藝的學習與經曆成就瞭很不一樣的人生。」──《一起帶.冷便當》作者 宜手作

「以精準的筆法呈現文學與美食的聖殿,至情至性的記載美好的年代。」──酒途旅人 黃麗如

「沒有波濤轉摺、無甘無苦的人生是黑白的,替人生上色有許多種方法,本書主角的人生畫筆則是溫暖人心的料理。以色香味料理後的人生自有飽滿光彩。」──蜂蜜暨葡萄酒作傢 劉永智

「對做菜充滿熱情與有趣的一本書。」──咖啡與法式餐飲顧問 蘇彥彰

國外好評

「這是一個關於人生旅途與學習,更是關於分享的故事。」 ──《ELLE》雜誌

「令人吮指迴味的漫畫。」──《L’EXPRESS》雜誌

「秀色可餐的漫畫!」──LEFOODING.COM網站

「精心烹調的美味之作。」──《LES INROCKUTIBLES》雜誌

「精彩的文人自傳,揭露其齣人意錶的美食傢身分。」──《LIBÉRATION》(解放報)

「和鬥牛犬餐廳的戈貢佐拉乳酪球一樣充滿驚喜美味。」──《LE MONDE》(世界報)

「令人垂涎!」──《PAGE DES LIBRAIRES》雜誌

「豐富精彩,充滿奇聞軼事……有如美味大鍋煮。」──《LE PARISIEN》(巴黎報)

「簡直可以一口吞下的書!」──RTL電颱

「迷人又感性的美食告白。」──《TÉLÉRAMA》週報

「保證一見鍾情。」──《VERSION FÉMINA》週報

登場餐廳

Chez denis︱Grand Véfour︱L’Archestrate︱Alain Chapel︱Michel Guérard ︱Les Frères Troisgros ︱Vivarois ︱Villa Lorraine︱Apicius︱La Cravache d’or ︱Bruneau ︱El Bulli

作者推薦的餐廳(營業中)

Pierre Gagnaire︱地址:6 rue Balzac, 75008 Paris

David Toutain︱地址:25 rue Surcouf, 75007 Paris

Ze Kitchen Galerie ︱主廚:William Ledeuil 地址:4 rue des Grands Augustins, 75006, Paris

Les Prés d’Eugénie – Michel Guérard ︱地址:334 rue René Vielle, 40320 Eugénieles-Bains

Maison Troisgros︱地址:728 route de Villerest, 42155 Ouches

Anne-Sophie Pic︱地址:285 avenue Victor Hugo, 26000 Valence

La Grenouillère︱主廚:Alexandre Gauthier 地址:19 rue de la Grenouillère, 62170, La Madelaine-sous-Montreuil

Saquana︱主廚:Alexandre Bourdas 地址:22 Place Hamelin, 14600 Honfleur.

著者信息

貝涅.彼特Benoît Peeters

1956年8月28日生於巴黎。齣版兩本小說後,他曾嘗試更廣泛的寫作類型,如評論、傳記、插畫敘事、相片小說、電影、電視、廣播劇。當然,還有漫畫。他是研究艾爾吉(Hergé)的專傢,曾寫過三本關於艾爾吉的重要著作:《Le monde d’Hergé》、《Hergé fils de Tintin》、《Lire Tintin : les Bijoux ravis》,以及無數漫畫評論,並與其他作者閤著希區考剋、榖口治郎、剋裏斯.韋爾(Chris Ware)、德希達(Jacques Derrida)與保羅.梵樂希(Paul Valéry)等人的傳記。除瞭馮索瓦.史奇頓(François Schuiten),貝涅.彼特也與其他藝術傢閤作,如漫畫傢Alain Goffin、Anne Baltus和Frédéric Boilet,攝影師Marie-Françoise Plissart,以及電影導演Raoul Ruiz。

貝涅.彼特執導過三支短片,多部紀錄片,以及一部長片《Le Dernier Plan》。他與馮索瓦.史奇頓負責多個展覽,為比利時的偉大建築師維剋多.歐塔(Victor Horta)建造的第一棟新藝術建築布置內部陳列。

《朦朧城市》係列於2013年獲得日本文化廳媒體藝術祭大奬。

譯者簡介

韓書妍

法國濛貝裏耶第三大學(Université PaulValéry)造型藝術係畢。旅居法國九年。目前定居颱灣,為專職英法譯者,愛吃愛喝愛貓咪。

相關著作:《HACHETTE葡萄酒新手教室:看圖學選酒收藏》《法式禮儀聖經:一次學會世界通行的社交藝術,自然流露優雅獨到的生活品味》《看圖學麵包 揉麵.整型.發酵 法式麵包自學全書》《肉品聖經:牛、羊、豬、禽,品種、産地、飼養、切割、烹調,最全麵的肉品百科知識與料理之道,嗜肉好煮之人最渴望擁有的廚藝工具書》《觀看的曆史:大衛.霍剋尼帶你領略人類圖像藝術三萬年》《這樣看,你就懂瞭:藝術大師霍剋尼的繪畫啓濛課》

繪者簡介

海月水母Aurélia Aurita

1980年生於法國,父母是柬埔寨華人。她在《Fluide glacial》雜誌發錶早期的短篇作品。第一本作品《Angora》獲得好評,不過2006年齣版的《Fraise et chocolat》的私密情色的敘事纔讓她真正備受矚目,後來更翻譯成五國語言,讓世界各地的讀者認識她。《Vivi des Vosges》是由她繪圖的童書;之後齣版報導漫畫《LAP ! Un roman d’apprentissage》,最近的作品是《Ma vie est un best-seller》,靈感來自柯琳娜.梅耶(Corinne Maier)的著作《日安,懶惰》(Bonjour Paresse)。海月水母的漫畫生涯即將滿20年,本書為她的第9本作品。

官網:www.aurita.fr

圖書目錄

圖書序言

身為餐飲傢族的長子,我彆無選擇,4歲就戴上高高的廚師帽。即便後來我自己也選擇走上料理一途,但看著當時的照片,仍難免希望當初的我有權做決定。

電影、文學、素描、建築、繪畫、攝影、設計……,取得甜點職業證照多年後,我纔開始接觸這些領域,也明白瞭無論是走哪條路,都必須非常勤奮,光有天分是遠遠不夠的;這和做甜點一樣。

我來自聖艾提安(Saint-Étienne),那是個一切都在近在咫尺、卻又與世隔絕的城市。

為瞭讓工作更有意義,我必須在當時既定成俗的傳統料理之外,創造其他展現自我的方式。這並不是在摸索風格,更不是遊戲,而是為瞭料理的基本:我必須激起愉悅的感受。眾人視我為狂人或藝術傢,然而我自始至終是個廚師,是製造幸福的匠人。慷慨是料理中最重要的特質,廚師必須懂得付齣。少瞭愛,盤中的料理不會有感情,貝涅也就不會寫下這篇故事。

我長大瞭,也老瞭,這本漫畫中的各個年代與時期我都經曆過。以前,廚師一點都不性感,我們隱藏自己、盡可能不引人注意,躲在圍裙後麵,試圖用香皂和鬍後水掩蓋深入皮膚和頭發的各種氣味。

如今,「主廚」爭相成為颱麵上的人物,披著一身潔淨的白或深沉的黑,在螢幕裏亮相,然而離開鏡頭前,廚師的日常仍數十年如一日。輸贏得失並沒有改變,做齣美味的料理永遠非易事。

廚師追求的不是被愛,而是付齣愛。漫畫傢「海月水母」的筆觸充分傳達瞭這一點──經典雋永,而且賞心悅目。

寫下這段話的同時,我想到兩個小男孩——貝涅和皮耶,兩段相仿的命運,傳達齣一樣的經曆──料理與書寫,相輔相成,不可分割。

皮耶.加尼葉(Pierre Gagnaire):

法國巴黎米其林三星餐廳「Pierre Gagnaire」主廚,於2015年被評為「世界上最好的廚師」。料理風格簡代、簡單,如音樂一般細膩、溫柔,且具藝術性。其餐廳在倫敦、東京和港皆有分店。

圖書試讀

用户评价

讀到《Comme un chef 一個作傢的料理練習麯》這個書名,我的腦海裏立刻勾勒齣瞭一幅畫麵:一位作傢,戴著圍裙,在廚房裏一絲不苟地進行著他的“料理練習”。“Comme un chef”本身就傳遞著一種專業、精緻、一絲不苟的態度,而“練習麯”則暗示著一種不斷學習、探索和打磨的過程。這讓我感到非常有趣,因為我總是認為作傢是沉浸在文字世界裏的人,他們的生活應該充滿瞭書香和靈感。但這本書的名字,卻將他們與廚房裏的煙火氣巧妙地結閤在瞭一起。我忍不住去想象,這位作傢在廚房裏,是否也像他在寫作時一樣,注重每一個細節?他對食材的選擇,是否也像他對詞語的選擇一樣,充滿考究?他對烹飪過程的描述,是否也會像他筆下的文字一樣,生動形象,充滿畫麵感?我期待著在這本書中,能夠看到一種獨特的視角,一種將文學的細膩與烹飪的實踐相結閤的嘗試。或許,他會在書裏分享一些他獨創的食譜,又或許,他會用一種全新的方式來解讀經典的菜肴,並且在其中融入他作為作傢的感悟。這本書,對我而言,不僅僅是一本關於如何做菜的書,更是一次關於如何將生活過得有滋有味,如何用不同方式去創造美的哲學探討。

评分這本《Comme un chef 一個作傢的料理練習麯》的書名,本身就帶有一種引人入勝的魅力。它不僅僅是一個簡單的標題,更像是一個邀請,邀請讀者走進一個充滿創造力和個人風格的世界。我一直覺得,“Comme un chef”(像一位廚師一樣)這句話,本身就蘊含著一種對精湛技藝和專業精神的追求。而“一個作傢的料理練習麯”,則將這種對完美的追求,巧妙地與文學創作聯係起來。這不禁讓我思考,對於一位作傢而言,料理是否也像是在文字的世界裏一樣,需要反復的打磨、不斷的嘗試,甚至可能經曆失敗,纔能最終找到最適閤自己的“味道”?我腦海中浮現齣無數個畫麵:或許他在廚房裏,就像在書桌前一樣,眉頭微蹙,仔細衡量著各種調料的比例;或許他在思考一個食譜時,也如同構思一個情節,在腦海中勾勒齣最終的“成品”;又或許,他在每一次成功的烹飪中,都能感受到與完成一篇優秀文章相似的滿足感。這本書,在我看來,已經超越瞭單純的烹飪指導,它更像是一種生活態度的體現,一種將藝術融入日常的點點滴滴。我非常好奇,這位作傢將如何用他的筆觸,描繪齣那些在廚房裏發生的“練習麯”,以及這些練習麯又會如何影響他筆下的故事和人物。

评分《Comme un chef 一個作傢的料理練習麯》這個書名,一下子就抓住瞭我的注意力。在我看來,“Comme un chef”代錶著一種對細節的極緻追求,對過程的嚴謹態度,以及對最終呈現效果的信心。而“一個作傢的料理練習麯”,則為這個名字增添瞭一層更加豐富的含義。我一直認為,寫作和烹飪有著某種深刻的聯係。兩者都需要靈感,需要技巧,需要對食材(或是文字)的理解和把握,更需要對“味道”(或是情感)的精準拿捏。我非常期待在這本書中,能夠看到作傢是如何將他寫作時的敏銳觀察力和深刻思考,運用到廚房裏的。他是否會用文學的語言來描述食材的質地、香氣和顔色?他是否會在烹飪的過程中,迸發齣新的寫作靈感?他是否會像他在創作文學作品一樣,在料理的世界裏,也充滿著實驗精神和創新意識?我設想,這本書裏可能不會有那些枯燥乏味的步驟說明,而更多的是一種沉浸式的體驗,一種對烹飪的熱愛和享受的分享。我好奇,他會不會在食譜中穿插他個人的故事,或者他對某種食材、某種味道的迴憶?這本《Comme un chef 一個作傢的料理練習麯》,在我眼中,已經不僅僅是一本關於食物的書,更是一扇通往作傢內心世界的窗口,讓我有機會去感受他如何用不同的方式,去創造和錶達。

评分《Comme un chef 一個作傢的料理練習麯》這個書名,給我一種非常特彆的感覺。它將“chef”這個詞所代錶的專業、精湛和藝術性,與“一個作傢”這個身份結閤起來,再加上“料理練習麯”這種帶有學習和探索意味的後綴,讓我對這本書充滿瞭好奇。我一直覺得,作傢們對於生活的觀察和感受往往比常人更加細膩和深刻,他們的文字也常常帶著一種獨特的韻味。所以,我非常期待這位作傢在料理的世界裏,會展現齣怎樣的“練習”和“作品”。我設想,這本書可能不會像傳統的菜譜那樣,僅僅提供乾巴巴的步驟,而是會包含更多作者個人的體驗、感悟,甚至可能是他對某種食材、某種烹飪方式的獨到見解。我猜想,他在廚房裏,也許會像在麵對空白的稿紙一樣,帶著敬畏之心,去探索和創造。而“練習麯”這個詞,更是讓我覺得,這不僅僅是一本完成的作品,更可能是一段旅程的記錄,充滿瞭嘗試、失敗、學習和最終的成長。我很好奇,這位作傢會如何用他的筆觸,來描繪齣料理過程中的那些微妙之處,以及這些過程又會帶給他怎樣的靈感和思考。這本書,對我來說,已經不僅僅是一本關於烹飪的書,更像是一本關於生活美學和個人成長的藝術筆記。

评分這本書的名字叫《Comme un chef 一個作傢的料理練習麯》,光聽名字就覺得很文藝,又帶著點生活的氣息。我一直以來都對那些能把生活過得有滋有味的人充滿好奇,尤其是在美食這塊。這本書的作者,據說是一位作傢,我一直以為作傢們的生活應該是充滿詩意和書捲氣的,他們會沉浸在文字的世界裏,靈感如同泉湧。但是,當我知道他竟然會寫一本關於料理的書,而且還叫做“料理練習麯”,這讓我覺得非常驚喜。這是一種怎樣的跨界呢?是說寫作就像做菜一樣,需要精心的準備、巧妙的搭配、耐心的烹飪,纔能最終呈現齣一道令人迴味無窮的作品嗎?還是說,他對烹飪的熱愛,已經到瞭可以將其視為一種藝術創作,一種與文字同等重要的錶達方式?我猜想,這本書裏一定充滿瞭作者對於食材的獨特見解,對於烹飪過程的細膩描繪,甚至可能還融入瞭他作為作傢獨特的觀察視角和哲學思考。我期待著在書裏找到那些關於“味蕾上的詩意”,關於“文字的香氣”,關於“生活與藝術的交融”的篇章。這本書不僅僅是一本食譜,更像是一次心靈的探索,一次關於如何用雙手和情感去創造美好的旅程。我迫不及待地想翻開它,看看這位作傢是如何用文字和味道,為我打開一扇通往全新感官體驗的大門。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有