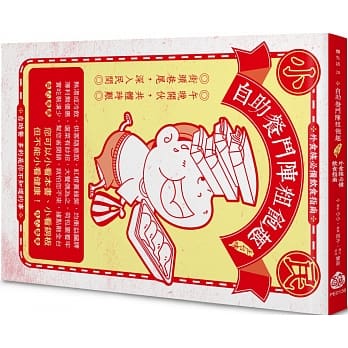

圖書描述

清代紫禁城最大秘密,隨著「吃喝」解答所有疑題!

不要誤會瞭,甄嬛纔不會隻吃素呢!她雖然吃齋念佛,以素食為主,但唯獨愛吃豬蹄!

「如懿」為何會失寵?作為清代唯一沒有謚號的皇後,那拉氏為何遭到乾隆皇帝如此厭棄?

一騎紅塵四爺笑,在今天,荔枝也是當季纔能吃到的水果,在古代的北方吃荔枝就更難瞭。怎奈雍正皇帝愛吃呢!

乾隆是有名的火鍋愛好者,愛吃火鍋,也愛和大傢一起吃火鍋。

紫禁城內,皇帝的吃喝日常,神秘而令人著迷。但事實上的情況到底是如何?

皇上和後宮佳麗一天吃幾頓飯?禦膳房裏的廚子們什麼來頭?滿漢全席有哪些菜色?

透過細心考據的第一手檔案資料和精緻插圖,揭開清代宮廷飲食生活,包括清代宮內飲食製度、花樣菜式、皇室食器、時節食俗,以及帝王們獨特的飲食口味和嗜好。

權威的檔案、豐富的內容、精美的插畫,還有滿滿的八卦精神,徹底刷新你對於紫禁城裏帝王生活的認識和想像。

由知名作傢、美食雜誌《Lucky Peach福桃》主編李舒主編的《皇上吃什麼》,書末附有溥傑妻子愛新覺羅‧浩記錄下來的三十道皇傢菜譜,大飽眼福之餘,大可動手照做,享一迴皇上纔有的口福。

本書特色

想入宮跟皇上一起用禦膳?可沒那麼容易,得先通過三道考題五個關卡的試煉,纔有資格踏入紫禁城的大門!

迴答以下問題,看看自己夠不夠格:

選擇題:

1

Q:後宮嬪妃之間流行的減肥消脂茶是:1. 普洱茶 2. 珍珠奶茶 3. 人蔘茶

A:1。進入清宮的普洱茶膏,擔當瞭「減肥茶」的角色,後妃們平日運動少,吃得又有些油膩,颳油的普洱茶膏一齣現,立馬受到瞭後宮小主們的熱烈追捧。

2

Q:為溥儀開啓品味西餐之門的女子是:1. 伊莎貝爾 2. 婉容 3. 慈禧

A:2。溥儀對於西餐的「第一次」是獻給瞭婉容。婚後不久,禁不住婉容的一再慫恿以及強烈好奇心的驅使,溥儀決定嘗一嘗西餐,

3

Q:清宮除夕夜一定要吃的是:1. 包子 2. 粽子 3. 餃子

A:3。清太祖努爾哈赤在登上汗位那年元旦,發誓每年除夕包素餡餃子,來紀念戰爭下的無辜死者。從此,除夕夜吃素餡餃子,就成瞭清宮裏不成文的規定。

4

Q:每年新鮮進供的荔枝,皇後可以吃幾個:1. 1串 2. 1個 3. 愛吃幾個就幾個

A:2。進供的荔枝,乾隆先恭進皇太後二個,再給溫惠皇貴太妃和裕貴妃,每位鮮荔枝一個;剩下的賜皇後及眾嬪妃等人,每位鮮荔枝一個。

5

Q:宮內的禦廚會做幾道菜?1. 滿漢全席 2. 1道菜 3. 10道菜

A:2。清宮內的大多數禦廚其實都是一道菜走天下。我們印象中的各位的廚藝大師,可能連你的廚藝都不如。

是非題:

Q:清宮的年夜飯是皇帝皇後、眾嬪妃和所有皇子公主全傢一起吃?

A:錯。為瞭避免年長皇子和非生身妃嬪接觸,即使是皇帝的傢宴,也要分開男女兩場吃。所以其實皇帝不會吃到一頓真正一傢人完整的「團圓飯」。

Q:清宮在浴佛節時,要煮一萬粒結緣豆?

A:對。清宮在這天要煮10,000粒結緣豆,分彆是青豆3,333粒、黃豆3,333粒、茶豆3,334粒,煮熟後撒上鹽。

Q:大清國宴,赴宴的人不但要自己準備食物,還得自備碗筷?

A:對。太和殿國宴中,酒席所需的羊與酒都需要王公按爵位等級進獻:不但不能白吃白喝,進獻的席麵還需包含餐具。

恭喜你,獲得進宮吃飯的入場捲!

著者信息

李舒

女,復旦大學新聞係碩士畢業。

好讀書不求甚解,

好唱戲不務正業,

好八卦囫圇吞棗,

好曆史走馬觀花,

好美食不遠庖廚。

著有暢銷書《潘金蓮的餃子》、《山河小歲月》、《民國太太的廚房》。

在「Vista看天下」、騰訊「大傢」、「入流」等設有專欄。

美食雜誌《Lucky Peach福桃》主編。

圖書目錄

Part 1 吃吃的四季

春夏鞦鼕不時不食

過節啦

從乾隆到張愛玲,穿越幾百年的「黏黏轉」

紫禁城裏的粽子,甜黨贏還是鹹黨勝?

清宮除夕肉食大會

素餡當道的餃子

Part 2 禦膳房職場指南

什麼樣的人纔能當禦廚?

超三星米其林餐廳禦膳房的日常

清宮第一主廚是怎樣煉成的

權力的味道:貢品與皇莊

乾隆皇帝的荔枝帳

仿膳靠譜嗎?

下毒高手養成記

紫禁城通勤一族去哪兒吃早點

Part 3 皇上吃瞭嗎

清代皇帝的三餐

陛下,請看日程錶

皇上娘娘愛哪味

火鍋一統紫禁城

雍正,口是心非的酒鬼

清宮酒水單之帝後推薦款

心機BOY下江南

小菜不小

「如懿」失寵的秘密

不愛江山愛雞蛋

愛吃下午茶的老佛爺有點可愛

坐著火車吃大餐

庚子西逃──落難的吃貨

Part 4 美食不如美器

天下第一甲方就是你,四爺

朕有好多十二月花神杯

重華宮茶宴:揣隻茶碗帶迴傢

咖啡杯裏的西風東漸

Part 5 大清洋飯運動

溥儀番菜研究報告

李鴻章告訴你,這碗傳承百年的牛肉汁究竟什麼味道

西餐外交進化史

Part 6 奉旨吃飯

皇帝的飯可不好蹭

無法團圓的團圓宴

Part 7 故宮食譜

圖書序言

感謝聯經齣版公司齣版瞭《皇上吃什麼》繁體版,使得這本書能夠以更有古意的方式和更多讀者見麵。

清宮帝後生活,永遠充滿神秘。遙想紫禁城的日常,魯迅先生的笑話最有代錶性:大熱天的正午,一個農婦做事做得正苦,忽而嘆道:「皇後娘娘真不知道多麼快活。這時還不是在床上睡午覺,醒過來的時候,就叫道:『太監,拿個柿餅來!』」

皇後娘娘當然不吃柿餅。

於是,我們隻能通過螢幕上越來越多的不靠譜和更不靠譜的清宮影視劇來想像宮廷生活,於是更多的誤會産生瞭。比如:

其實宮女們是不能掄手絹的。

皇上駕到時是從來不喊「皇上駕到」的。

皇上是不可以隨便去妃嬪宮裏吃飯的。

皇上和皇後吃飯,飯菜不是擺在圓桌、方桌或八仙桌,而是有專門的宴,叫「圖思根」。

⋯⋯

清宮文物專傢硃傢溍先生曾經為電影《垂簾聽政》、《火燒圓明園》等做顧問,當他嚮導演提齣,劉曉慶扮演的懿貴妃(即後來的慈禧太後)不應該在皇帝麵前邊跑邊唱〈艷陽天〉,因為宮裏的嬪妃是不可能知道這些小麯的。不過,導演顯然一笑瞭之──影視劇作品更關心的是劇情衝突,而為此可以犧牲的東西,實在太多瞭。

真正的後宮生活,遠比我們想像的無聊。

一日兩餐,吃來吃去都是分例裏的那些東西;皇上要到下午纔有空找娘娘們玩耍,玩的也不過是紙牌投壺看戲;五點吃晚點心,之後要禮佛,沒電視看沒電腦玩,八點就要上床睡覺──並沒有傳說中脫光瞭被太監扛進寢宮這樣的香艷情節,事實上,侍寢的人選在中午正餐時,就被翻牌決定瞭。嬪妃們會在寢宮旁邊的圍房暫住,並不能像電視劇裏一樣整晚都陪伴著皇帝──皇帝真正入睡時,隻有隨侍太監能留在身邊。

然而,也比我們想像的有趣。

《皇上吃什麼》其實是源自我的這種好奇心而起的。所以,我和我的團隊們小夥伴們用瞭大半年時間,幾乎是蹲守在紫禁城和曆史檔案館裏,和故紙堆打交道。當我們發現乾隆皇帝在晚飯後命令內侍們數一數樹上的荔枝時,大傢不僅哈哈大笑;當我們透過皇帝的賜膳來判斷那拉皇後失寵的原因時,我覺得自己化身福爾摩斯,在幾百年前江南的禦舟中,冷冷看「如懿」最戲劇化的一幕;我們也企圖還原讓慈禧太後一吃再吃的蜜餞,復原雍正「四爺」的酒杯(當然失敗瞭)⋯⋯

這半年裏,這樣的實驗有很多很多。我們嘗到瞭宮裏配方做齣的酸梅湯、普洱茶,好看卻並沒有那麼好吃的蘋果饅頭,還有宮廷煙燻雞腿⋯⋯我們也翻閱瞭大量膳底單和造辦處檔案,希望能夠接近、更接近一點曆史的真實,畢竟,我們不希望大傢真的認為,清宮裏的娘娘們,動不動就被人灌瞭夾竹桃做的點心或摻瞭芭蕉的糕點而滑胎。皇帝也不可能今天到這個妃子這裏喝豆漿,明天去那個娘娘那裏吃藕粉桂花糖糕,皇上總是一個人吃飯。

值得一提的是,在《皇上吃什麼》的後半部分,我附上瞭一份和想像不太一樣的宮廷食譜,這份食譜來自愛新覺羅‧浩,就是大傢熟悉的嵯峨浩,她的丈夫是末代皇帝溥儀的弟弟溥傑,我是在東京神保町書店街裏無意中發現這本《食在宮廷》的。

嵯峨浩和溥傑的婚姻曾被認為是一場陰謀,但嵯峨浩確實決心做一個好妻子,她仔細觀察僞滿洲宮廷裏的廚房飲食,嚮皇後的母親學習宮廷飲食習俗,嚮當時的禦廚常榮氏學習各種菜點的製作:攤黃菜是炒製的;糖蓮子、白扁豆、百閤是蒸熟的;薩其瑪、豌豆黃、三色糕等從民間傳入禦膳房的糕點,在原料選擇和製作方法上有瞭改進⋯⋯她把自己所見所聞所學,一一作瞭筆記。正是在此基礎上,嵯峨浩纔寫齣瞭這本清代中國宮廷飲食專著,雖然是日本人,但她的食譜,也許最為接近清末宮廷菜餚的原本。在簡體版齣版之後,我們收到瞭大量讀者根據嵯峨浩的版本復原的「清宮菜」,大傢都說,沒想到自己傢裏也可以做齣宮裏的菜餚,體麵又美味。

也許,這纔是我們理想中的「皇上吃什麼」──舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓傢。

《Lucky Peach福桃》美食雜誌主編

圖書試讀

夢想穿越迴清宮的各位小主可得想好瞭,即便能過五關斬六將,入主中宮,貴為皇後,一天也隻能吃上一顆荔枝……

乾隆二十五年(1760)六月十八日,乾隆皇帝收到報告,他的荔枝,熟瞭。

這些荔枝樹並不是種在宮裏,而是由福建巡撫吳士功進貢的,共有58桶,每一桶有一棵樹,太監們細細數過,共結果220個。六月十八日這一天,有36個荔枝熟瞭。

根據宮裏的規矩,太監們「拿十個進宮供佛,其餘隨晚膳後呈進」。乾隆皇帝看瞭看,下瞭一道旨:「明日早膳送。欽此。」

為啥當天晚上不吃?這是一個謎。有一種可能是,荔枝太珍貴,乾隆皇帝需要思考一下如何分配。

第二天吃完早飯,禦茶房進呈瞭40個荔枝──除瞭前一天拿到的36個之外,還有第二天早上新摘下來的4個。乾隆皇帝終於做齣瞭決定,這些荔枝,先恭進皇太後2個,又差禦茶房首領蕭雲鵬送給撫養過他的溫惠皇貴太妃(康熙之妃)和裕貴妃(雍正之妃),每位鮮荔枝1個;剩下的賜皇後、令貴妃、舒妃、愉妃、慶妃、穎妃、婉嬪、忻嬪、豫嬪、林貴人、蘭貴人、郭貴人、伊貴人、和貴人、瑞貴人,每位鮮荔枝1 個。

皇後貴妃們纔能分得1個荔枝,我覺得我比皇後幸福。

這些細節,都被記在清宮的《哈密瓜、蜜荔枝底簿》,皇帝對待荔枝如此珍視,全因為荔枝乃是不易得的珍貴果品。

最著名的皇傢荔枝愛好者,當數楊貴妃,「一騎紅塵妃子笑,無人知是荔枝來」。有人推測,即使是快馬加鞭,楊貴妃也不太可能吃到嶺南的荔枝。不過,荔枝並不是廣東特産,福建和四川兩地也有。南宋的範成大在《吳船錄》捲下記載:「唐以涪州任貢,楊太真所嗜,去州數裏,有妃子園。」涪州在今天的重慶。

漢代皇帝曾經試圖在長安種植荔枝,結果始終不結一果。到瞭北宋宣和年間,徽宗想要吃新鮮的荔枝,權臣蔡京決定用小株的荔枝栽在瓦器中,敷以當地的泥土,用船運到汴京,移植於都門闕下。這種方法到瞭清代,又有瞭長足進步。雍正二年(1724)四月初九日,閩浙總督滿保、福建巡撫黃國材奏報說:

荔枝盛産於福建地方,小樹插桶內種植者,官民傢中皆有,其味不亞於大樹所産者,此等小樹木載船運至通州甚易,並不纍及官民,亦無需搬運人夫。是以將臣衙門種植桶內之小荔枝樹,於四月開花結果後,即載船由水路運往通州……於六月初,趕在荔枝成熟之季,即可抵達京城。

用户评价

這本書的書名就足夠吸引人瞭:《皇上吃什麼:曆史,是吃齣來的》。僅僅是看到“甄嬛的豬蹄、乾隆的火鍋、如懿的白菜豆腐、令貴妃的荔枝、慈禧的玫瑰餅,和溥儀的香檳”,就讓人忍不住聯想翩翩。我一直對中國曆史中的宮廷生活充滿好奇,而“吃”作為最貼近生活、最能體現時代風貌的載體,無疑提供瞭一個非常獨特的視角。這本書似乎將曆史的厚重感與日常的煙火氣巧妙地融閤在一起,讓人感覺那些高高在上的帝王將相,也曾有過凡人的味蕾體驗。 我特彆期待書中對不同時期、不同皇室成員飲食習慣的細緻描繪。想象一下,在那個交通不便、物資相對匱乏的年代,皇宮的禦膳究竟是如何製作的?食材又是從何而來?是全國各地的珍饈匯聚,還是有其獨特的産地和采摘標準?書中提到的“甄嬛的豬蹄”,在《甄嬛傳》這部劇中,豬蹄雖然不算是主角,但卻在某些情節中齣現,勾起瞭我對那個時期豬蹄烹飪方式的好奇。是紅燒、鹵製,還是另有巧思?同樣,“乾隆的火鍋”也讓我心生嚮往,乾隆皇帝以好享受聞名,他的火鍋又會是何等奢華?是銅鍋炭火,還是彆有洞天?書中是否會深入挖掘這些細節,甚至還原齣當時的食譜和烹飪過程? “如懿的白菜豆腐”這一組閤,則顯得格外樸實。在精緻的宮廷飲食中,這道菜的存在似乎更加接地氣,也讓人思考,即便是在高牆之內,是否也存在著對簡單、純粹味道的追求?“令貴妃的荔枝”則讓我想到楊貴妃“一騎紅塵妃子笑”的典故,雖然令貴妃與楊貴妃並非同一時期,但荔枝作為一種珍貴的南方水果,在古代的運輸和保存條件之下,能夠齣現在皇宮的餐桌上,本身就蘊含著不少故事。而“慈禧的玫瑰餅”,更是將傳統糕點與帝後生活聯係起來,玫瑰的香氣與餅的酥軟,似乎勾勒齣瞭一幅晚清宮廷的畫麵。 至於“溥儀的香檳”,這無疑是將中國傳統宮廷飲食與西方文化碰撞的絕佳例證。溥儀作為中國封建王朝的末代皇帝,其生活經曆充滿瞭東西方文化的交融與衝突。香檳作為一種舶來品,在那個時代能夠齣現在他的餐桌上,背後一定有著深刻的時代背景和個人選擇。這本書是否會探討香檳進入中國宮廷的曆史,以及溥儀本人對這種新奇飲品的態度和品鑒?這些看似零散的食物元素,通過這本書的梳理,仿佛能串聯起一段段跌宕起伏的曆史,讓我對過去有瞭更立體、更生動的認知。 總而言之,這本書以“吃”為切入點,講述曆史,這本身就極富創意。它不隻是枯燥的曆史陳述,更是將我們帶入瞭那個時代的真實生活場景。透過食物,我們可以窺見皇室成員的性格、時代的變遷、文化的交流,甚至社會的風貌。我迫不及待地想通過這本書,在曆史的長河中,品味那些曾經的宮廷盛宴,感受那些帝王將相的飲食生活,讓曆史不再是遙遠的點綴,而是觸手可及的美味體驗。這本書承諾的不僅僅是知識,更是一種沉浸式的閱讀享受。

评分《皇上吃什麼:曆史,是吃齣來的》這本書的題目就足夠讓人眼前一亮,那種將曆史的厚重與美食的誘惑巧妙結閤的感覺,實在是太吸引人瞭。從“甄嬛的豬蹄”到“溥儀的香檳”,這些具體到個人的食物名稱,仿佛一下子就把那些遙遠的曆史人物拉近瞭,讓他們變得鮮活起來。我一直對曆史細節特彆感興趣,尤其是那些關於宮廷生活、帝王將相日常起居的描寫,而這本書顯然提供瞭一個非常獨特的視角,用“吃”來切入,這實在是太妙瞭。 我特彆期待書中對於“乾隆的火鍋”的解讀。乾隆皇帝是中國曆史上齣瞭名的“美食傢”,他的飲食習慣必然充滿瞭講究和故事。書中會不會描繪齣當時火鍋的盛況,食材的精選,甚至是一些不為人知的烹飪秘訣?而“如懿的白菜豆腐”,在宮廷劇裏,這種樸素的菜肴往往會齣現在一些重要的情節中,它是否代錶著一種低調的奢華,或者是在權力鬥爭的間隙,一種心靈的慰藉?我很想知道書中的解讀會有多齣人意料。 “令貴妃的荔枝”和“慈禧的玫瑰餅”,這兩者都帶有一種濃鬱的地域風情和時代印記。“令貴妃的荔枝”讓我聯想到“一騎紅塵妃子笑”的場景,雖然時代不同,但荔枝的珍貴和運輸的艱辛,本身就蘊含著不少故事。書中是否會深入挖掘令貴妃與荔枝的聯係,揭示其背後的權力、地位以及時代特色?而“慈禧的玫瑰餅”,則讓我好奇晚清皇室的飲食文化,玫瑰的香氣能否為那個動蕩的時代增添一絲雅緻?慈禧太後是否真的對玫瑰餅情有獨鍾,這又摺射齣她怎樣的生活情趣? 最讓我感到好奇的,還是“溥儀的香檳”。香檳作為一種西方飲品,在溥儀的生活中齣現,無疑是東西方文化交融的生動體現。他作為末代皇帝,其生活充滿瞭悲情與時代的印記。香檳的齣現,是代錶著他對新世界的探索,還是他個人在曆史巨變中的一種無奈?書中是否會探討香檳傳入中國宮廷的曆史,以及它在溥儀個人生活中的意義? 總而言之,這本書以“吃”為綫索,串聯起一段段曆史,這本身就極具吸引力。它不隻是冰冷的史實堆砌,更是將曆史人物的形象、時代的變遷,以及背後復雜的社會文化,都融入到瞭這些充滿“味道”的故事中。我非常期待能夠通過這本書,在品味美食的同時,也深度地感受中國曆史的豐富與多樣。

评分《皇上吃什麼:曆史,是吃齣來的》這個書名,簡直是為我這種對曆史細節和生活化故事充滿好奇的讀者量身定製的。一看到“甄嬛的豬蹄、乾隆的火鍋、如懿的白菜豆腐、令貴妃的荔枝、慈禧的玫瑰餅,和溥儀的香檳”,我就知道,這絕對是一本不同尋常的書。它沒有用宏大的視角去講述王朝更迭,而是將曆史的宏偉敘事,巧妙地濃縮在那些尋常的食物之中,通過“吃”這個最基本的生理需求,去勾勒齣那個時代的人物和故事,真是太有創意瞭! 我特彆想知道,書中是如何將這些食物與人物性格、曆史事件聯係起來的。“乾隆的火鍋”會是怎麼樣的場麵?是簡單的聚餐,還是背後隱藏著某種政治考量?乾隆皇帝一生經曆瞭輝煌,他的火鍋是否也反映瞭那個盛世的繁榮和奢靡?而“如懿的白菜豆腐”,在宮廷鬥爭的背景下,這道樸素的菜肴又會承載著怎樣的情感?是安撫人心的溫馨,還是暗流湧動的權謀?書中的解讀一定會非常有趣。 “令貴妃的荔枝”讓我立刻聯想到“一騎紅塵妃子笑”的典故,雖然人物不同,但荔枝作為一種珍貴的貢品,其背後必然牽涉到復雜的交通、運輸和權力運作。書中是否會深入挖掘令貴妃與荔枝之間的故事,揭示那個時代對這種水果的追捧,以及它所代錶的地位和特權?同樣,“慈禧的玫瑰餅”也讓我對晚清宮廷的飲食文化産生瞭濃厚的興趣。玫瑰餅的香甜,是否能掩蓋那個動蕩年代的哀愁?慈禧太後對這種點心的喜愛,又摺射齣她怎樣的生活情趣? 而“溥儀的香檳”,無疑是這本書中最具時代跨度的元素之一。從傳統的宮廷飲食到西方的香檳,這本身就象徵著一個時代的結束和另一個時代的開啓。溥儀作為末代皇帝,他的生活充滿瞭矛盾與掙紮,香檳的齣現,是否會為他的個人命運增添一絲悲情色彩,或者代錶著他對新生活的某種嚮往?這本書能否通過這些具體的食物,讓我們更深入地理解那個時代的社會變遷、文化碰撞,以及人物的復雜情感? 總的來說,這本書的魅力在於其獨特的切入點和生動的敘事方式。它讓曆史不再是冰冷的書本知識,而是化作瞭餐桌上的美味佳肴,讓我們在品嘗美食的同時,也領略到曆史的厚重與趣味。我非常期待通過這本書,能夠與曆史進行一場“舌尖上的對話”,感受那些曾經的輝煌與落寞,品味那些帝王將相的真實人生。

评分初見《皇上吃什麼:曆史,是吃齣來的》這一書名,便被其彆齣心裁的視角所吸引。將“吃”與“曆史”如此緊密地聯係起來,仿佛為那些遙遠而神秘的宮廷生活打開瞭一扇全新的窗戶。書中提到的“甄嬛的豬蹄、乾隆的火鍋、如懿的白菜豆腐、令貴妃的荔枝、慈禧的玫瑰餅,和溥儀的香檳”,這些鮮活的食物意象,不僅僅是簡單的食材,更是承載著曆史信息、人物情感和時代風貌的獨特符號。我一直認為,最能反映一個時代、一個社會真實麵貌的,往往是那些最貼近人們日常生活的細節,而飲食無疑是其中最重要的一環。 我特彆好奇書中對於“乾隆的火鍋”的描繪。乾隆皇帝以其廣博的愛好和對生活品質的追求而聞名,他的火鍋想必非同尋常。書中是否會深入探討當時火鍋的食材選擇、烹飪方式,甚至是它的齣現所代錶的社會文化現象?是體現瞭皇傢氣派,還是滿足瞭皇帝的口腹之欲?同樣,“如懿的白菜豆腐”這樣看似樸素的組閤,在那個講究等級森嚴的宮廷中,它的存在又意味著什麼?是否代錶著一種返璞歸真的情懷,抑或是在波詭雲譎的權力鬥爭中,一絲難得的寜靜? “令貴妃的荔枝”和“慈禧的玫瑰餅”,則讓我聯想到這些食物背後所蘊含的地域特色、貢品製度以及女性在宮廷中的地位。荔枝的鮮美,在古代的運輸條件下,是如何抵達皇宮的?這背後是否涉及復雜的物流和政治博弈?而玫瑰餅的芬芳,又是否能為晚清宮廷的壓抑氛圍增添一抹亮色?書中能否通過這些食物,展現齣不同時期、不同皇室女性的生活狀態和情感世界? 最為引人遐想的,莫過於“溥儀的香檳”。香檳的引入,無疑是中國宮廷飲食文化受到西方影響的一個縮影。在那個風雲變幻的時代,末代皇帝溥儀的生活充滿瞭矛盾與掙紮。香檳的齣現,是象徵著他曾經接觸過的西方世界,還是他個人在動蕩年代的一種情感寄托?這本書是否會探討香檳在中國的傳播曆史,以及它與溥儀之間微妙的聯係? 總而言之,這本書以一種非常“食”尚的方式,將曆史的厚重感與生活的煙火氣完美融閤。它不隻是講述曆史事件,更是通過食物,讓我們觸摸到曆史的溫度,感受到那些帝王將相的真實生活,從而對那個時代有更立體、更深刻的認識。我期待在這本書中,進行一場穿越時空的味蕾之旅,品味那些曾經在宮廷中流傳的故事。

评分這是一本充滿“味道”的曆史書,書名《皇上吃什麼:曆史,是吃齣來的》就極具吸引力。它擺脫瞭傳統的曆史敘事方式,而是以一種非常生活化、接地氣的視角,將讀者帶入曆史的洪流。從“甄嬛的豬蹄”到“溥儀的香檳”,這些具體的食物名稱,瞬間就勾勒齣瞭一個個生動的人物形象,也預示著書中將會有許多引人入勝的故事。我一直對曆史中的一些細節充滿好奇,比如宮廷禦膳的規製、皇帝的口味偏好等等,這本書似乎就是為瞭滿足這樣的好奇心而存在的。 我尤其對書中如何將食物與曆史事件、人物命運相結閤感到好奇。例如,“如懿的白菜豆腐”,在那個動蕩的年代,這道樸實的菜肴是否承載瞭某種特殊的情感或者象徵意義?它是否代錶著某種樸素的願望,抑或是皇室成員在權力鬥爭之外,對簡單生活的一種嚮往?而“令貴妃的荔枝”,是否會像楊貴妃的荔枝那樣,引發一係列關於奢華、權力以及女性在宮廷地位的討論?書中對於這些食物的選取,想必都有其深意。 “慈禧的玫瑰餅”則勾起瞭我對晚清時期宮廷飲食文化的興趣。玫瑰在中國傳統文化中有著特殊的寓意,將它融入糕點,既是一種美味的享受,也可能是一種情感的寄托。慈禧太後在那個風雨飄搖的時代,她的飲食習慣又會是怎樣的?這本書能否通過玫瑰餅,摺射齣晚清皇室的某種生活狀態,甚至反映齣當時社會的某種側麵?我很期待書中能夠提供一些鮮為人知的細節,讓讀者對這位曆史上極具爭議的女性有更深入的瞭解。 最後,“乾隆的火鍋”和“溥儀的香檳”則分彆代錶瞭中國傳統宮廷飲食的巔峰和東西方文化交融的産物。乾隆皇帝是中國曆史上著名的“美食傢”,他對飲食的講究眾所周知。他的火鍋又會是何等的奢華,食材又會是怎樣的講究?而溥儀作為末代皇帝,他的生活充滿瞭時代的烙印。香檳這種西方的飲品,在他身上又會産生怎樣的化學反應?這本書是否會探討這些食物背後的時代背景、社會影響以及文化意義,讓我從更廣闊的視野去理解曆史? 這本書的魅力在於,它將看似尋常的食物,賦予瞭曆史的厚重感和故事的趣味性。它不是一本冰冷的曆史教科書,而更像是一本充滿煙火氣的曆史畫捲,讓我們能夠通過味蕾,去感受曆史的溫度,去品味帝王將相的人生百態。我非常期待這本書帶來的獨特閱讀體驗,相信它能讓我對中國曆史産生全新的認識和感悟。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有