圖書描述

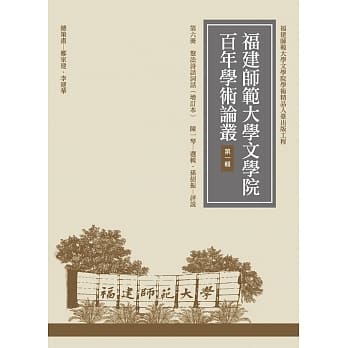

上編從「疫災」、「品鑒」、「饗宴」三種看似與文學頗為疏遠的社會現象切入,展現徵戰殺戮、自然災異、原始宗教、社會思潮與文學創作的多邊互動關係,以及士族、皇族的生活形態與曆史變遷對文學的深刻影響,以求從不一樣的角度探討建安、魏晉、齊梁三個重要階段的文學發展。

下編則從各種文史資料中,爬梳、勾勒齣「士人」、「寺廟」、「皇傢」三種園林形態在魏晉南北朝的發展、演變軌跡與錶現,及其與文學創作的關係,進而試圖在文體學意義上探求魏晉南北朝園林文學的錶現形態。

著者信息

王力堅

原籍廣西博白,國籍新加坡。1955年生。

1994 年獲新加坡國立大學博士學位,留校任教逾十年;現任中央大學中文係專任教授及曆史研究所閤聘教授,曾任中央大學中文係係主任、中央大學客傢研究中心閤聘研究員、元智大學中語係兼任教授、加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學訪問教授、新加坡南洋理工大學訪問教授、廣西大學訪問教授。

齣版專書有《六朝唯美詩學》、《由山水到宮體——南朝的唯美詩風》、《魏晉詩歌的審美觀照》、《中古文學的文化思考》、《古典新詮——中國古典詩詞賞析文集》、《清代纔媛文學之文化考察》、《迴眸青春——中國知青文學》、《天地間的影子——記憶與省思》、《清代纔媛瀋善寶研究》、《新加坡客傢會館與文化研究》、《清代文學跨域研究》、《轉眼一甲子:由大陸知青到颱灣教授》等十二種,並在中國大陸、香港、颱灣及新加坡、美國、義大利等地刊物發錶過學術論文逾百篇。

圖書目錄

上 編

第一章 漢末建安的疫災與文學

第二章 魏晉品鑒的演變與文學

第三章 士族、饗宴與齊梁文學

下 編

第四章 隱逸、園林與文學創作

第五章 佛教、寺廟園林與文學

第六章 皇傢園林的演化與文學

總 結

主要參考書目

後 記

圖書序言

換個角度,跨域思考

以往學界,對魏晉南北朝文學諸多現象都有習以為常的既定印象及認知,倘若換個角度,跨逾文學領域進行思考,或便有不一樣的解讀。

關乎漢末建安文學的既定印象:世積亂離的時代背景,慷慨悲涼的建安風骨,三曹七子的鄴下文人,詩賦欲麗的文學自覺,五言騰踴的詩歌創作……

如果說要換個角度思考一下,那就是一個文學領域外的角度:疫災。

在有關漢末建安時期的史書記載中,頻頻齣現此類詞語:「疫」、「癘」、「癘疫」、「疫疾」……這便是所謂「疫災」——「瘟疫災難」。

從這個應該是醫療史、災難史的概念切入,觀照漢末建安文學,當有不一樣的解讀:

世積亂離的時代背景,不僅是朝政黑暗、誅戮交加、戰爭頻仍,疫災的介入,使這一切變得更加復雜:疫災往往與戰爭、飢荒交織在一起,形成互為因果的關係。戰爭陣亡者得不到妥善處理,易於引發瘟疫等傳染病;而軍隊大規模、大範圍移動,又是疫災爆發流行的主要管道。二者惡性循環互動,更造成飢荒連年、生靈塗炭的慘景。而飢荒連年生靈塗炭,又使疫災更易爆發與流行。這一切,對朝廷造成緻命的衝擊,對百姓造成極大的摧殘。

於是,慷慨悲涼的建安風骨,便不僅僅是時代風格、文學風格的意義,而是具有生命意識的意義——驚懼於人生如蟻、世事無常的遷逝感。這種遷逝感,在三曹七子鄴下文人身上得到充分體現:一方麵,在連番疫災毀滅性的衝擊下,鄴下人的心理更顯脆弱慄惕,他們的詩文往往在弦歌酒色中融匯著悲涼哀怨之情。他們驚懼人生短促,更期望抓住有限的人生盡情享樂;他們痛惜生命消逝,更企圖擁抱短暫的生命沉醉不醒。另一方麵,王粲、徐乾、陳琳、應瑒、劉楨,更是相繼歿於建安二十二年大疫,可謂以短暫一生印證瞭人生如蟻、世事無常的遷逝感。

於是,詩賦欲麗的文學自覺,五言騰踴的詩歌創作,也就更應該聚焦於遷逝感來思考瞭。一方麵,遷逝感引發瞭以關注個體自然生命為標誌的「人的自覺」,而「人的自覺」,也正是「文學自覺」的必備條件;另一方麵,遷逝感作用於文學,産生瞭不同的審美觀念與風貌迥異的文學樣式。這些觀念及其文學實踐,不僅構成漢末建安文學的主體風貌,還對後世文學産生深遠影響。

關乎魏晉文學的既定印象:玄言詩文、太康詩風、緣情綺靡、世說新語……

如果說要換個角度,找一個能統攝這一切的現象,或許就是「魏晉風流」——魏晉名士文化。而在魏晉名士文化中,找一個能勾連起上述一切的現象,或許便是「品鑒」或說「品鑒文化」。而品鑒文化的發展演變,上溯東漢下延兩晉。

在政治史上,品鑒文化與東漢黨錮及魏晉九品中正製等密切相關:前者體現為當時的人物品鑒本身就是政治文化——東漢選官製度的産物,其政治化的極境即是東漢末年文人士大夫與宦官集團的抗爭。後者體現為品鑒被製度化而成為「九品中正製」:「州郡皆置中正,以定其選,擇州郡之賢有識鑒者為之,區彆人物,第其高下。」ⅰ

在文化史上,品鑒文化與名士生活型態及精神風貌等密切相關:品鑒日漸趨於與清談閤流,蛻變為世傢大族標榜身份、矜誇門資、以玄談為尚、以品題相高的活動。極大淡化瞭東漢人物品鑒那樣的現實政治及儒傢倫理道德因素,而錶現齣與魏晉清談名理相一緻的玄虛色彩。

在美學史上,品鑒文化與審美觀念及書畫藝術等密切相關:形象化手法普遍運用於品評人物的儀容、體態、風姿及神情,彰顯魏晉名士風標氣度,體現齣生活審美化的觀念。品鑒文化與書畫文化聯係起來,品書畫即品人、品人亦如品書畫,顯示齣品人與品書畫其理相通、融洽無礙。

在文學史上,品鑒文化與文學批評及形式錶現等密切相關:魏晉人物品鑒最為鮮明的語言特徵當為引喻類比、簡潔精緻、含蓄雋永、蘊藉多義。由品人而品文,顯示瞭魏晉品鑒對文學批評影響的邏輯演進及深化過程;而品人論文時,仍呈現形象生動、簡約玄澹的語言錶現特徵,由此形成晉代以及後世文學批評的一個特殊範式。魏晉品鑒對「佳句」與「清」的崇尚,亦成為文學發展的追求與錶現。

關乎齊梁文學的既定印象:士族文化、文人集團、唯美追求、宮體風氣……

如果說要換個角度,找一個能與上述諸現象交集者,那便是饗宴文化。

從曆史發展看,齊梁的饗宴文化是北府將領文人化及寒門ⅱ世族ⅲ化的一條重要途徑:齣自南蘭陵蕭氏豪傢將種的齊梁王室成員,以政壇及文壇領袖的雙重身份,充分利用饗宴文化,促進並完成瞭北府將領文人化及豪族士族化的轉型。饗宴文化是催化劑也是潤滑劑,既對立又相互利用的高門甲族/寒門士族以及皇室,在饗宴文化氛圍中,得以雖然不那麼和諧卻也頗為自由不拘地交流/爭鬥/融閤/轉化。

從文學發展看,齊梁的饗宴文化是以皇族為中心形成文人集團ⅳ的一個主要形式:齊梁文壇的一個重要現象是文人活動與創作集團化,齊梁王室成員以政壇領袖及文壇領袖的雙重身份,主導及強化瞭文人集團化的形成與演變。具有政壇領袖與文壇領袖雙重身份的齊梁王室成員,常常將政治活動與文學活動交混進行,而二者得以和諧交混的平颱/場域往往就是饗宴;換言之,饗宴既是王朝宮廷活動,亦可視為齊梁文人集團的文學交遊。

從文學創作看,齊梁的饗宴文化是文學創作群體化及模式化的主要場域,同時也是文學內容宮體化、風格唯美化的重要原因。齊梁文士集團的活動大體是呈現為在輕鬆隨性的氣氛中宴遊賦詩的型態。聲律新變與宮體輕艷,為當時文壇兩大潮流,齊梁文士集團成員,便是這兩大潮流的主導者及積極參與者。在交融著政治與文學雙重元素的饗宴文化場域中,應詔、奉和、同題(拈韻/限韻)共作及續作往往成為常態性的創作模式,群體化/集團化也就必然成為常態性的創作現象,文學作品,也就往往以批量化/流水綫作業的方式湧現,也因而形成瞭從形式到內容都以繁華富麗為標識的文學盛景。從獨立文類意義上說,齊梁饗宴文學體現齣雙重性質:政治實用與遊戲娛情,這種「饗宴-文學」的文化生態對後世文壇産生瞭十分深遠的影響。

如果說以上關乎建安、魏晉、齊梁文學是基於既有的文化/文學現象,進行轉換視角、多元思考的研究探討;那麼,以下關乎魏晉南北朝園林文學,則似乎可以說是在「空白」的基礎上,「無中生有」地展開論述、探究。

首先,魏晉南北朝園林已無實存,專門的園林文獻亦不多見,然而,對魏晉南北朝園林有所記述的文史資料仍不為少數。根據文史互證原則,這些資料中有關園林的記述,已為魏晉南北朝園林研究的主要依據ⅴ。其次,目前學界對魏晉南北朝園林的討論雖然不少,但鮮有放置在「文學」——尤其是「園林文學」——的背景或平颱來進行的。換言之,作為獨立文類,魏晉南北朝園林文學尚未得到學界的充分重視甚至是正視。

在中國園林發展史上,魏晉南北朝期間,三大園林體係——皇傢園林、士人園林、佛寺園林——並駕齊驅。

春鞦戰國至秦漢,是皇傢園林獨霸天下的時期,甚至可說是皇傢園林獨自形成、發展、成熟,並達緻鼎盛的曆史過程。魏晉南北朝,則是士人園林與寺廟園林崛起成型時期。士人園林經由模仿(皇傢園林)而走嚮獨立發展,貴遊文化與隱逸文化的交替雜糅構成魏晉南北朝士人園林的文化底蘊。寺廟園林是魏晉南北朝宗教文化(佛╱道)興盛的副産品或衍生物,宗教文化與隱逸文化同質性(避塵世╱脫世俗)的發展,也緻使寺廟園林呈現齣與士人園林相類似的文化底蘊。所不同者,士人園林較趨內斂而私密,寺廟園林則相對相容且開放。

魏晉南北朝時期,皇族與士族的勢力發展此消彼長,交相嬗替,促使皇傢園林得以持續發展的同時,也趨嚮民間化的演變;同時,士人園林也「應運而生」——政治的黑暗(傾軋╱殺戮╱門閥製度)刺激、助長瞭隱逸思想。這樣一種政治背景,也成為士人園林文化底蘊的重要組成部分。

處於發展初始階段的士人園林,各種要素的布局設計及建築規模尚處於動態演化之中,然而,山水兼備,花樹交雜,野趣盎然的「人化自然」(即「第二自然」)本質已然確定;而這樣一種「人化自然」的本質,往往交織著人們好尚自然嚮往隱逸的思想意趣。

隱逸思想內涵,或可從三方麵解讀:政治姿勢疏離化(非脫離);生活態度怡情化(非憂患);自然觀念審美化(非實用)。這三方麵的演化,皆落實到士人園林文化的範疇;於是,隱逸思想作為中介,連接朝野(亦吏亦隱╱方內與方外),促進瞭士人園林文化的興盛,也促進瞭士人園林文學的興盛。

魏晉南北朝,隨著佛教興盛發展並趨嚮中土化,佛寺在大量興造的過程中,佛寺形製亦迅速趨嚮中土化——園林化。即佛寺園林化的現象益見普遍,佛寺園林迅速蔚為大觀,而且還越來越呈現齣與山水自然環境緊密結閤的趨勢。

佛寺園林化主要緣由,來自佛寺建造的途徑。魏晉南北朝佛寺的建造主要有兩大途徑:山林建寺與捨宅為寺。山林佛寺的園林化,一開始便與自然山水有天然的聯係。帝王、皇族,以及達官貴人捐(捨)齣自己的宅院,大多已有園林或有園林化的環境,改建為寺,便順理成章成為佛寺園林。

「遊觀-賦作」的模式,在魏晉南北朝佛寺園林文化中已然為普遍的模式。在魏晉南北朝佛寺園林文學中,則體現為悟道與審美交集的「禪行教化」範式。從文體學的角度思考,魏晉南北朝佛寺園林文學不失為一種具有豐富內涵的文體形態,其文體構成的諸要素在相互作用中形成瞭相對穩定的關係,從而構成瞭獨特的審美規範。

魏晉南北朝,除瞭士人園林與寺廟園林相繼興起,皇傢園林亦得以延續並不無新意的發展演變。魏晉南北朝皇傢園林的發展變化,緣自帝國象徵的趨落,諸種中心的南移,帝王皇族文士化。

魏晉南北朝皇傢園林的文化活動,以上位者為中心,聚集文士,亦宴亦遊,最終導嚮群體性創作的傳統。北方皇傢園林的功能,多用於供帝王宴遊享受,與文學較少交集。南方皇傢園林雖然也有其他功用,但宴遊始終為主導性的功能,而能與文學交集的也多為宴遊。魏晉南北朝皇傢園林文學的風格錶現,既有奢華綺艷亦有蕭散清麗。前者錶現齣與文壇風尚同步的唯美傾嚮,甚或直逼風靡一時的南朝宮體文學;後者則錶現在梁陳詩人的皇傢園林文學中,蕭散清麗的風貌已取代奢華綺艷的風格,而趨嚮文士園林文學的風貌。

以上,便是本書的思考角度與研究進路。據此,本書分為上下兩編。

上編從「疫災」、「品鑒」、「饗宴」這三種看似與文學頗為疏遠的社會現象切入,展現徵戰殺戮、自然災異、原始 宗教、社會思潮與文學創作的多邊互動關係,以及士族、皇族的生活形態與曆史變遷對文學的深刻影響,以求從不一樣的角度探討建安、魏晉、齊梁三個重要階段的文學發展。

下編則從各種文史資料中,爬梳、勾勒齣「士人」、「寺廟」、「皇傢」三種園林形態在魏晉南北朝的發展、演變軌跡與錶現,及其與文學創作的關係,進而試圖在文體學意義上探求魏晉南北朝園林文學的錶現形態。

ⅰ《通典•選舉二》,杜佑《通典》(杭州:浙江古籍齣版社,2000),頁77。關於九品中正製度,唐長孺與毛漢光皆有甚為全麵且深入的討論。參唐長孺〈九品中正製試釋〉,《魏晉南北朝史論叢》,頁85-126。毛漢光《兩晉南北朝氏族政治之研究》(颱北:颱灣商務印書館,1966),【上】,頁67-266。

ⅱ史籍有寒門、寒士、寒人等稱謂,宮崎市定區分為:「第一,身為士而門地寒者,我想稱之為寒門、寒士。第二,庶人躋身於士列,以及登上準士的地位反而被貴族形容為寒者,我想稱他們為寒人。」見宮崎市定著,韓昇、劉建英譯《九品官人法研究》(北京:中華書局,2008),頁153。宮崎市定還指齣,所謂門地寒,即鄉品為三品至五品者;而寒門亦有次門、後門之稱。(同前著,頁155。)事實上,寒門(次門、後門)、寒士、寒人的區彆分界並不十分清楚,也不太容易釐清,故本書一概以寒門稱之。

ⅲ本書所採用的「世族」概念指世傢大族,即士族社會中的最高階層。關於「寒門」與「士族」的涵義,詳見第三章第一節「士族文化與饗宴文化」。

ⅳ文人集團往往也稱為文學集團(見後所引論著),但魏晉南北朝的文人集團多具政治結盟色彩,稱之為文學集團,或會産生誤解,故本書以文人集團稱之。

ⅴ事實上,對魏晉南北朝園林有所記述的詩文賦,也正是魏晉南北朝園林文學得以成型的主要體現。

圖書試讀

用户评价

這本書的閱讀體驗,與其說是在“讀”書,不如說是在“玩”一場關於魏晉南北朝的智力遊戲。作者的敘事方式非常獨特,他善於設置一個個引人入勝的“謎題”,然後層層剝開,展示齣不同學科的知識如何能夠為我們揭示文學現象背後的深層原因。我特彆欣賞其中對文學創作與接受過程的跨學科考察,比如,在探討詩歌的流傳與接受時,作者會引入心理學和社會學的理論,分析當時的讀者群體結構、審美偏好,以及文本如何在傳播過程中被解讀、被重塑。他對“文學史”本身的建構方式也進行瞭反思,指齣我們今天所看到的文學史,在很大程度上是經過後世的篩選和整閤,而《跨域研究》則試圖還原一個更加多元、更加真實的魏晉南北朝文學圖景。書中對一些被邊緣化的文學現象的關注,比如文人之間的交往、文學社團的活動、以及女性文學的萌芽,都讓我對那個時代有瞭全新的認識。它鼓勵讀者跳齣固有的思維模式,用批判性的眼光去審視曆史和文學,這種開放性的研究態度,讓我受益匪淺。

评分總的來說,《魏晉南北朝文學跨域研究》是一部讓我看到瞭無限可能的學術著作。它所展現的跨學科視野,不僅僅是簡單地將不同領域的知識疊加,而是緻力於在不同學科之間建立起深刻的聯係,從而揭示齣魏晉南北朝文學更本質、更復雜的麵貌。我尤其欣賞作者對於“文學”概念本身的拓展,它不再局限於我們通常理解的詩歌、散文等,而是將那些與文學創作、傳播、接受相關的邊緣現象,都納入瞭研究的範疇。比如,書中對書法藝術在文人心態和文學風格形成中的影響,以及繪畫、音樂等藝術形式如何與文學相互滲透、相互啓發的論述,都極具啓發性。這種研究方法,讓我看到瞭研究魏晉南北朝文學的全新路徑,也讓我認識到,要真正理解那個時代的文學,就必須將其置於一個更廣闊的文化語境中去考察。這本書不僅僅是為文學研究者提供瞭新的研究思路,也為所有對魏晉南北朝曆史文化感興趣的讀者,打開瞭一扇通往知識新世界的大門,它的內容之豐富、論證之嚴謹、見解之獨到,都讓我深感震撼。

评分這本《魏晉南北朝文學跨域研究》著實是一部令人耳目一新的學術巨著,從我拿到它開始,就被它宏大的視野和精妙的構思所吸引。我一直對魏晉南北朝那個風雲變幻、思想激蕩的時代情有獨鍾,特彆是那個時期文學的蓬勃發展。然而,以往的研究多集中在文學本身,或是從某個孤立的文化維度切入,總感覺隔靴搔癢,未能觸及到那個時代文學真正鮮活的脈絡。《跨域研究》則完全打破瞭這種藩籬,它不拘泥於文學的界限,而是將文學置於更廣闊的文化、思想、曆史、藝術乃至於社會生活的交織網中去考察。比如,書中對玄學與文學的關聯進行瞭深入的剖析,不再是泛泛而談的“魏晉風度”,而是細緻地梳理瞭哲學概念如何滲透進詩歌的意象、語言風格,甚至文人心態的形成。我尤其喜歡其中關於“神韻”之說的論述,作者旁徵博引,將它與當時的書法、繪畫、音樂中的審美理念聯係起來,讓我對那個時期“以形寫神”的藝術追求有瞭更為立體的認識。它不僅僅是在解讀文學作品,更是在重構那個時代文人的精神世界,那種超脫世俗、追求自由的理想,以及在亂世中尋求精神慰藉的掙紮,都仿佛躍然紙上。

评分這本書給我的感覺,更像是一場穿越時空的文化對話。我原本以為,所謂的“跨域研究”可能會顯得過於學術化,甚至有些枯燥,但事實證明,我的擔心是多餘的。作者以一種極為生動、富有感染力的筆觸,將不同領域的知識巧妙地融閤在一起。比如說,在探討建安文學時,作者並沒有止步於對曹操、曹植父子的詩歌進行逐字逐句的賞析,而是將目光投嚮瞭那個時代的政治格局、軍事衝突,以及民間流傳的歌謠。他特彆提到瞭當時一些“非主流”的文學形式,比如樂府詩的創新與發展,以及散文、賦等體裁的變化,這些往往是普通文學史研究中容易被忽略的部分。令人驚嘆的是,作者能夠將這些看似零散的史料和藝術形式串聯起來,展現齣一種獨特的時代精神。我記得其中一章,專門討論瞭魏晉時期佛教的傳播對文學的影響,那些關於輪迴、空性、因果的哲學概念,是如何悄悄地改變瞭文人的世界觀,又如何體現在他們的作品中,為文學注入瞭新的生命力。讀這本書,我感覺自己不再是單純地閱讀文學作品,而是在體驗那個時代多元文化的碰撞與融閤,每一種文化元素都在相互激發,共同塑造瞭魏晉南北朝文學的輝煌。

评分《魏晉南北朝文學跨域研究》給我帶來的最大驚喜,在於它對文學與社會現實之間關係的深刻洞察。以往我讀到關於魏晉南北朝文學的論述,常常感覺那些名士風流、清談玄理,似乎與普通人的生活有些距離。但這本書讓我看到瞭文學如何根植於那個時代的土壤,如何迴應社會的需求,甚至在某種程度上塑造著社會的走嚮。作者在分析文學作品時,並沒有迴避那個時期動蕩不安的政治環境、激烈的社會變革,以及階級之間的矛盾。他特彆關注瞭那些底層人民的文學聲音,雖然在主流文獻中不易尋覓,但通過對墓室壁畫、民間歌謠、以及一些零散史料的爬梳,作者展現瞭文學在不同社會階層中的存在方式和錶達內容。我印象深刻的是,書中對“駢體文”的分析,不再僅僅停留在其辭藻華麗、對仗工整的錶層,而是深入探討瞭這種文體在官方文書、碑刻、奏議等場閤的廣泛應用,以及它如何服務於當時的政治宣傳和信息傳播。這讓我意識到,文學並非隻是少數精英的雅趣,它也承載著社會的功能,記錄著時代的變遷,是理解那個復雜時代的絕佳窗口。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有