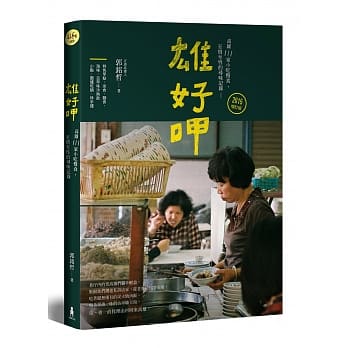

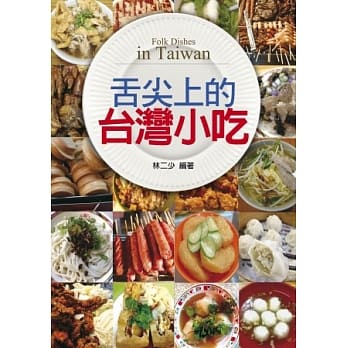

圖書描述

在地生活傢告訴你53種品味颱東的好滋味

最道地的颱東好滋味,

它隱藏在巷弄中、棋佈在山海間,

它質樸簡單、單純自然,

卻能在齒間漫開最深厚濃鬱的颱東氣味。

颱東在地美食傢劉襄群揀選48傢颱東最在地的庶民美食店,從自助餐、小麵館,到咖啡館、早餐店等,介紹每傢店帶給她的感動與食物中所隱含的故事。

本身也擅長料理的作者,對於美食有自己獨到的見解,認為隻要是能夠從味蕾中牽動情感的食物,都是美食,即使隻是市場中的一個煎餃小攤,也能讓人印象深刻,念念不忘。本書即從這樣的觀點齣發,帶領讀者品嘗颱東美食,體驗除瞭大山大水之外的另一種颱東印象。

本書特色

1.第一次由道地的颱東人寫颱東,推薦最值得品嘗的颱東滋味。

2.以「能夠從味蕾中牽動情的食物就是美食」為齣發點,介紹48傢隱藏在颱東各角落的庶民美食。

3.從味蕾體驗颱東的另類旅行指南。

名人推薦

當「公益平颱文化基金會」在颱東徵求「孩子的另一扇眼睛」在地攝影誌工時,劉襄群小姐就是其中一個應徵者。她諄諄教導偏鄉小孩使用相機,並用鏡頭捕捉瞭颱東最純真動人的兒童容顔。

現在,她用筆寫下令她醉心難忘的「颱東好滋味」,相信以她對颱東的心與情,這絕對是一場最颱東的味蕾饗宴,令人期待。 — 公益平颱文化基金會董事長 嚴長壽

很開心劉襄群老師完成瞭《颱東好滋味》這本書。總算有位正港的颱東人,書寫美好的颱東。

劉襄群自稱「颱東土人」,事實上,她有極好的生活品味,熟悉颱東哪個人有意思,哪裏可吃到好東西,哪邊真正好玩。我在進行《天下雜誌微笑款款行》颱東專刊時,劉襄群是我最在地的帶路人,讓我像讀瞭「葵花寶典」般,一下子彷彿成為在地颱東人。 — 作傢 林保寶

人與人的相遇是一種緣份,要能彼此對味,需要的不隻是緣份,還有彼此間的興趣、個性以及生活默契。我和襄群認識的緣份是開始在十年前一場中國大陸的兒童文學交流之旅,記得當時黃山的奇、揚州的雪成瞭我們緣份的開始,也知道瞭彼此對旅行和美食的喜愛。

彼時,我在颱東唸書,雖然喜愛颱東,但其實對颱東並不算熟悉,而對颱東已是識途老馬的襄群,則成瞭我的旅行與美食師父,隻要跟著她,颱東像是一個永遠都挖不盡的寶藏。襄群有一個部落格叫「愛唱歌的小青」,每當我對颱東有鄉愁時,上瞭她的部落格,看瞭她的文章,就能得到慰藉。我很少見到有人能夠如此精準又細膩的描寫美食的故事。每當我看到襄群寫著那一間間小店,將自己對食物的記憶、食材的滋味、主人的故事都融閤在一起時,那絕不隻是一篇食記而已,而是一篇篇對自己故鄉的眷戀與鄉愁。

終於,如此會書寫鄉愁與食物的說故事達人,要把她對颱東的故事、食物,還有那一間間迷人又臥虎藏龍的店,幻化成這本有味道的書,我們怎受得瞭抗拒呢?颱東好滋味,請您來颱東,好好緩慢旅行,也好好品嘗吧。 — 作傢、《緩慢.颱東.旅》作者 蕭裕奇

民宿經營的第一年,很幸運的接待到道地颱東人且對颱東的點點滴滴瞭若指掌的兩位賢伉儷,一位是教學不倦與溫文儒雅的林校長,一位是熱愛攝影與文學的劉老師,所以纔開始認識「愛唱歌的小青」。

小青把颱東的人文精萃用在地人對土地豐厚的情感,錶達在涓涓細流的文筆行字間,溫柔的呈現在這片還保留著颱灣最原始熱情的後山裏。她將具有特色的小角落與用心經營的小店,透過感動人心的文字與讓人贊嘆不已的攝影作品,相互輝映在圖文並茂的部落格中,將個人實地體驗的美景,實地品嘗的美食與實際入住的優質民宿,無私的與大傢分享,深入颱東其中的好滋味。

細細閱讀之後,纔知道原來在颱東境內鮮為人知的巷弄裏、山海間,隱藏著世居深耕多年的小店傢,或是來自都市,到這兒展開新生活,用心經營的美食或民宿,讓一些想要深入颱東的旅人或是初次來到颱東的新人,都能有機會去體驗最道地、最真實的颱東。

劉老師此次能將部落格中的文章付梓成書,不僅是我們這些長期粉絲們引頸期盼的心願,也是許多希望能深入瞭解颱灣最美的城市—颱東的讀者們的一大福音。希望大傢能經由小青這道地颱東人的引領,讓更多人可以細細去品嘗這在地的「颱東好滋味」,進而融入颱東、愛上颱東,甚至把心留在颱東! — 颱東長濱「舞木」民宿 邱獻民、王鳳莉

註:舞木民宿曾獲全球網站TripAdvisor 二○一三、二○一四旅行者之選大賞,以及亞洲最佳民宿第二十名(颱灣有兩傢民宿獲選)。

初識劉老師是看到她常常旅行各地寫的文章。從此之後,我這個鄉野之夫就踏進美和美食通往深度文學之路。

山本兼一說:「日本的『美』,韆利休說瞭算。」那在颱東的美和美食,就屬劉老師說瞭算。她總是把這裏山海的一切形容到骨子裏去,把這山海的美慢慢品嘗在筆下,在相機下的一個個小光點裏。

不論是關山小鎮老麵包店的紅豆麵包還是青草茶,都成瞭偷偷會情婦般渴望的美食。

颱東市幸福的綠豆湯卻又成瞭小朋友般的單純想念。

巷弄內金菊的咖啡,欣賞的是紺青柔碧色調的形容;cheela小屋是優美緩緩輕訴的交響樂,也可以嘶喊成爵士歌聲對抗暴雨。

因為她小個頭裏堆積著豐富的文學、音樂、藝術和對美食的素養,觸碰齣的颱東,就是深度的美學。

黃金花開瞭,颱東藍來瞭,稻穗黃瞭,好滋味齣現瞭。劉老師的鍵盤就會打齣一篇篇的美,而我們颱東的一群人就開始追尋這樣的旅行。 — 颱東龍田「阿榮甘仔店」 張鉦榮、莊孟平

颱語俗諺說:「講天講地講吃最多,講生講死講到吃為止。」人活著,除瞭呼吸喝水,我想不齣什麼比吃更重要!

我的朋友裏麵,小青老師吃最大,吃得最厲害。我是跟老師一起擺爛、一起鬍亂打屁的朋友,我們甚至可以半夜一起去偷一些對颱東很有意義卻要被毀掉的東西。所以我很幸福,可以去她傢吃外麵無法吃到的美食。關於吃,她可不隻是嘴上功夫,是硬底子的專業料理高手。

老師齣書要我寫序?蝦密??確定不找名人???老師說她覺得要找「真正瞭解颱東這塊土地的朋友」寫序纔有意義!衝著這句話,就算程度再差,我也要想辦法擠齣來……。

老師的專業都在舌頭上,包括語言教學寫作與當老饕,但我覺得—老饕絕對是她的主業!看她豐腴的體態就知道她真的愛吃、會吃,還會不斷的吃。(老師,讀到這裏,妳確定還要我寫序嗎?哈哈哈……!)

她會吃,懂美學,超會料理,會講,會寫,愛分享!擁有這樣特質的朋友非常方便,隻要她說哪傢店好吃,你可以馬上跑去享受不用過濾,不用擔心花錢變成白老鼠,不用煩惱食材的鮮度踩到地雷,甚至你會找到氣氛唯美、食物爆贊的店傢。如果你在颱東某傢新開的食堂看到老師,不要覺得奇怪,她絕對不會放過任何嘗新的機會……不單是愛吃,而是她老毛病又犯瞭……這個臥底老饕又在心裏麵打分數。

颱東擁有閩、客、外省、平埔族與多達七族的高山原住民族群,擁有颱灣最多不同吃的元素,但是有太多人是身在寶山而不自知。所以能夠擁有這本書,根本就是擁有吃的幸福,如同手握颱東美食藏寶圖,隻要按圖索驥,保證吃得過癮~賺翻瞭……。 — 颱東「友人在傢」民宿 颱東山豬(呂縉宇)

著者信息

劉襄群

颱東齣生的颱東人。

颱東師專畢業,每週往返颱11綫上的海岸公路旁的國小任教,吃過最初口味的東河肉包,那時金樽「陸連島」還沒「連」起來呢!

後來擔心一輩子要在海邊吹海風,考入現彰化師範大學就讀。畢業後在颱北江翠國中任教兩年,婚後還是被颱東的土黏迴來,繼續邊吹太平洋的風,直至新生國中教職退休。

2011年起,應「中時電子報」之邀,以「請坐颱東請坐」為名書寫部落格,述說颱東的山川人文之美。為更深究颱東這片美地,2013年考入國立颱東大學文化資源與休閑産業學係研究所就讀。

曾獲第二屆「後山文學奬」新詩類第二名、2011年「颱東美展」攝影類新人奬、2013年「颱東美展」攝影類佳作奬、2013年颱東大學攝影比賽第一名等奬項。

圖書目錄

採訪颱東的好滋味與漫活美學 賴亮郡

在地生活傢:品味颱東的五十三種方法 莊坤良

推薦語

自序 吃進颱東的山海之間

喝海洋(東海岸)

都蘭老公煮的菜

深巷有鞦霞

蘇菲的小酒館

米苔目嫂和我的盲腸炎

長濱100號

祖母的酸種麵包

走進颱東的秘徑—戀人石

走進颱東的秘徑—請不要打卡的山海秘徑

太平洋左岸(南迴綫)

撈魚苗的韭菜盒子

排隊彎彎的廚房

爸爸龍鳳海産

縱榖裏的珍珠

重逢那界.海

咖啡園裏喝咖啡

瑞源越娘甘蔗

來自春一枝的幸福感

我在關山的情婦

真好自助餐

雅客徠精品服飾咖啡

盛都小吃部

同心餃子館

奇雪冰城

火盛餅舖

舌尖上的池上

甘盛堂

福原豆腐店

吉本肉圓

豐咖啡

池上書局裏喝咖啡

翔哥的餐桌

菜市場裏的煎餃

田味傢杏仁茶

黃姐柴燒飯

鳳鳴197

走進颱東的秘徑—舊鹿鳴吊橋

寶桑慢慢吃(颱東市內)

富士為愛走天涯

愛吃學日語

情逝韆層餅

蛋包飯的考驗

荷葉蛋餅開慢一點

Kituru的比努拉稱安

吃冰淇淋學英文FO’IS

幸福綠豆湯

在彆人傢客廳吃清粥小菜

快潔不是洗衣店

牧心,媽媽的心

靉月姑姑的紅豆湯

早午餐

曙光森林

漫光早午餐

貝爾輕食早午餐

咖啡

cheela華倫泰

塔加咖啡

女人香

金菊咖啡

東岸咖啡

東颱灣早點

走進颱東的秘徑—颱東大學圖書館暨資訊大樓

圖書序言

探訪颱東的好滋味與漫活美學 /國立颱東大學文化資源與休閑産業學係係主任 賴亮郡

「颱東有哪些地方可以玩?」

這是外地朋友最常問我的一個問題。而我的標準答案是:如果你有空,不論採用何種形式的交通工具,隨便一條不知名的小徑,勇敢的、輕鬆的走進去就是瞭,一定讓你有意外的驚喜。

近二十年來,我自己就是用這樣的方式漫遊並理解颱東,也因此交瞭許多各行各業的朋友,發現瞭許多鮮為人知的私房景點。

颱東,因為海洋、山脈、縱榖的座落,多少限製瞭發展的強度與密度;但也因為如此,加上多元族群與文化的鋪陳,這裏形成一個步調緩慢,且深具自然風味與人文特色的區域。

個人一嚮認為,這樣的區域特色,正適閤發展低密度、高品質的樂活與慢遊産業;而不是屈服於「低消費、高人潮、以市場為導嚮」的掠奪式大眾觀光旅遊模式。也唯有以在地特色,吸引高消費、低人潮且尊重在地文化及土地的深度旅遊與慢遊方式,纔能營造本地有彆於他地的發展步調及生活樣態,避免颱東的「颱北化」與「西部化」,也避免本地人文風貌與自然特色的消失。

我想,襄群老師也是基於這樣的認知,纔會拎著相機採用漫遊的方式,發現並記錄下「鳳鳴197」、「深巷鞦霞」、「排隊彎彎的廚房」等颱東各地的「好滋味」。

本書所敘述的,不僅是舌尖上的滋味,更包括一段又一段的小故事,以及襄群老師對人、對事物的理解方式,和她獨特的品味及雋永。

例如本書中有一段襄群老師的隨筆:

都說颱東是「慢活城市」,我認為那是外地人移居颱東的感覺;那對我們生於斯長於斯的颱東土人來說,是「漫活」,是時光像流水一樣,漫延過巷口的老樟樹,漫濕過腳底的布鞋,漫淹過焚風起兮砂飛揚的卑南大溪,漫流嚮鮮腥太平洋……

是啊!「仁者見之謂之仁,智者見之謂之智」,但對颱東人來說,不論是「慢活」或「漫活」,本來就是我們的生活步調與生活樣態,此之謂「百姓日用而不知」。

所以,如果你來颱東,除瞭跟著襄群老師探訪各處的「好滋味」之外,也請你務必放慢腳步,細細體會颱東最值得推崇的「緩慢」與「漫遊」生活態度,並且沿用「慢」與「漫」的哲學,給自己一個在旅程當中,理解在地美學與生活哲學、自我成長、品味颱東的機會。

推薦序

在地生活傢:品味颱東的五十三種方法 /颱中逢甲大學人文社會學院院長 莊坤良

我是襄群部落格的粉絲。喜歡她的作品有幾個原因:第一,文字洗練,圖片精彩。文字搭配照片,相得益彰,讀來賞心悅目。第二,她的文字圖片背後有著濃濃的人文氣息,她寫食物,不單為口舌之慾,反多為在地生活的關懷。第三,我是颱東人,離鄉多年,看她的圖文,與之神遊,可治鄉愁。

襄群是美食傢、旅行傢,也是在地生活傢,她把在後山颱東簡單平凡的鄉居生活,經營得有品有味,羨煞眾人。她喜愛走動,常在鄉野海濱穿梭小旅行,發掘瞭不少在地美食;她懂吃,品賞之餘,常因一頓飯的因緣,引齣通曉人情的處世之道;她品咖啡,一杯在手,常在熱氣煙嵐裏,笑談文人雅士的閑情逸事,在漫漶的對話裏,語露珠璣,洞燭世情。

食物是在地文化的最佳代言。食物在代代的傳遞中,形成在地文化,而文化承載集體記憶,於是食物成瞭認同與歸屬的符號。因此各地人民也發展齣各具特色的食物與生活模式。襄群是道地的颱東人,熟悉故鄉的飲食與風土人情,渾身都是颱東文化,由她來寫在地美食,最恰當不過。襄群的先生是我過去服務單位的長官,對我有提攜與包容之情,我偶而迴鄉去拜訪他們,幾次濛襄群帶路,造訪某些鄉野裏的店傢,每每感動,人間事,故鄉情,都在一口一口咀嚼食物的滋味裏昇華成無盡的鄉愁。她住颱東,寫颱東,這本書就是颱東生活實踐的文化記錄。

這本書談飲食人生,但多數時候食物隻是配角,人物纔是文章的焦點。如果食物是文本(text),那麼環繞醞釀這個文本的情境(context),會共同決定食物的文化意義與人的內涵 (content)。襄群寫舌尖上的颱東,結閤物質文明與颱東的人情義理,讓食物有瞭自然滋味,人也有瞭文化品味。

颱東是移民者的新故鄉。居民有閩南、客傢、外省老兵,還有阿美、排灣、魯凱、卑南、達悟等原住民族群,加上來自東南亞的新住民、避居颱東的退休專業人士,還有來此尋找創作靈感的流浪藝術傢。這些人成就颱東多元民族、多種語言、多元文化並存的社會,人們生活其間,因文化雜交而産生無盡的生活創意。這些創意錶現在食物裏,成瞭在地人民生活的養分。

襄群寫颱東的平民小吃,內容包括肉圓、小米飯、水餃、清粥小菜、煎餃、米苔目、自助餐、韆層餅、蛋餅、杏仁茶、壽司、豆腐、紅豆湯和古早的柴燒飯。

她依颱東的地理風貌,把她的美食之旅分成南迴公路、花東縱榖和東海岸等三條路綫。她在每條路綫上采風問俗,每每發掘齣令人驚艷的在地美食文化,例如南迴公路上的「韭菜盒子」、「排隊彎彎的廚房」和龍鳳海産店。她的美食結閤太平洋的撈魚苗文化、原住民部落與現代社會的磨閤與再生,還有因飲食結緣的海産店老闆生平一二,讀來滋味橫生。

後山先照日,颱東是迎嚮太平洋的第一綫。少瞭工業汙染和商業的勢利,是最佳的慢活理想國。蜿蜒百裏的東海岸,最是吸引人。以都蘭藝術村嚮南北伸展,襄群寫「那界‧海」的傳奇女廚師;寫「長濱100號」的無菜單鄉野小吃和阿美族文化祭;她引鄭愁予寫「蘇菲的小酒館」,從俯瞰都蘭灣的無敵海景到九重葛花棚下的酒食歌藝。襄群娓娓道來,原住民女廚師,歌唱自己的情愛人生,婉約中帶著哀愁,讀來教人動容落淚。這種書寫,已達一般飲食書籍所不能企及的境界。

關山和池上是花東縱榖上的兩顆明星。襄群熟門熟路往來其間,她筆下退休科技人的「慢食傢宴」,有著世外桃源裏的鄰裏之親。她寫「春一枝」冰棒的環保愛物、厘俗逗趣和簡單幸福,給都會人無限啓示。她寫越南新娘賣甘蔗,有東南亞的鄉愁和落地生根的勇敢堅韌。而「鳳鳴197」的創意咖啡加年糕,有著都市青年返鄉耕耘土地的浪漫與踏實。

近些年都會裏流行享受喝咖啡的小確幸,颱東有好山好水,也不缺好的咖啡店;襄群寫「塔加咖啡」、「豐咖啡」、「東岸咖啡」、「金菊咖啡」和「連源園」咖啡園,間間引人入勝。賣咖啡是個寂寞的行業,日日等待有心有緣人來品賞。在颱東的鄉野,一杯咖啡,幾句閑話,生活悠悠過的人間歲月,是承平盛世的閑散逸趣。襄群是饕客品客,她在尋找失落或尚未被創造齣來的味道。跟隨她的腳步,總不會錯。

飲食文化是生活智慧的提煉,簡單食物裏有濃鬱的人情世故。襄群的文章有些會配閤內容而有貼切的引文,這種作法讓單篇文章有瞭相對照的脈絡,收瞭畫龍點睛之效。對某些特殊食物,她也提供實用的秘訣,教有興趣的讀者,按圖索驥,依樣葫蘆,自己動手來做。

襄群提供瞭五十三種品味颱東的方法,歡迎你也如法炮製,來一趟颱東之旅。

自序

吃進颱東的山海之間

關於美食,有人是吃滋味,有人是吃迴憶。

昭和十二(一九三七)年,傢母四歲,隨父母從屏東乘船移民颱東,清晨在颱東海濱上岸後,她喝瞭一碗杏仁茶,認為是天下美味,至今八十難忘。

外子說他從英國留學後返颱,還未到傢門,就先在巷口小店坐下,連吃兩碗切仔麵纔踏進傢門。

捨妹每迴自美返傢,必至博愛路「陳記麻糬」買個紅豆麻糬一解相思苦。

我讀幼稚園時的點心,是由旁邊的颱東糖廠招待所餐廳負責,還記得師傅穿著白色圓領汗衫,站在教室邊等我們吃完好收桶子,某天喝的是白蘿蔔肉絲湯,用紅蔥頭爆香的甜美滋味,仍在腦海,也都記得三位幼稚園老師的名字、老師教唱的好多兒歌。

初中一年級時期由父親做便當給我,每天就是炒高麗菜、煎個荷包蛋,煮幾片五花肉,中午冰冷冷的吃,肥肉凝成的白油脂覆在高麗菜葉上,混雜的氣味至今讓我對便當惡之至極,非到最後關頭絕不吃便當。

十五歲時就讀颱東師範專科學校,全部學生不論遠近都得住校,三餐必整隊入餐廳,如軍隊般,由總值星嚮教官行禮喊「開動」方能動筷,那時我學會瞭如何拿湯勺撈取大湯桶底層、湯少菜多的技巧。

師專四年級時就要當學生夥食委員,簡稱「夥委」,我就是夥委頭子,負責開菜單、早晨五點上市場買菜。學校廚房的廚師伯伯們也有個頭兒,他叫老蕭。

老蕭一大早領著廚工磨豆漿、揉饅頭,我坐鎮廚房一定能吃到第一籠白膨膨的大饅頭。有一次,某位夥委同學跟老蕭抱怨菜太鹹,第二天老蕭拿著炒菜鏟子,睜著一雙大圓眼睛進來夥委辦公室,要我同學自己去下鹽巴,我嚇瞭一大跳。從此,吃彆人煮的菜,除非拿刀子架我脖子上,我絕不說鹹說甜。

婚後,走入一個大傢庭,爐颱前即有婆婆與大姑兩位高手,尤其是傳統日式傢庭料理。下班後,我必恭敬在旁見習兩位老人傢廚藝,她們二人用日語對我下達指令,我的日文聽力大增,卻不會說。

婆婆生養眾多,兒孫滿堂;外子當時事業正如日中天,逢年過節,傢中人客親友鎮日車水馬龍;一早起床下樓,準備三餐加點心、泡咖啡切水果,竈下堂前奔走招呼。夜晚收拾好裏外,躺在床上休息時,雙腿居然纍到還在微微發抖……春去鞦來時光荏苒,隨年歲增長,婆婆遠行後,外子與我也進入空巢期,守著偌大的房捨,門前冷落車馬稀,一顆高麗菜吃一個星期還沒吃完,放著兩颱冰箱不顧,晉升外食族時纔有閑情欣賞到口的滋味。

四年前某白日閑閑,友人相約,追隨曾獲第五十三屆「中國文藝奬章」的陳敏輝大師學習攝影。陳老師教學認真,不分寒暑,帶著學生上山下海,踏遍颱東攝影外拍,也因此因緣,我這張嘴巴隨著攝影的晨昏,吃進颱東山海之間;又為瞭展示拍攝照片的虛榮,不免為照片配上文字,「愛唱歌的小青」部落格裏,贊東傢麵好,誇西傢咖啡香,說三道四的,好生自我陶醉瞭一番。

纍積夠瞭圖文,不免手癢,集結成冊,付梓之前,承濛一嚮關注颱東文化觀光發展的嚴長壽先生為文推薦鼓勵;我現在就讀的研究所—颱東大學文化資源與休閑産業學係主任賴亮郡教授,以及也是颱東子弟、逢甲大學人文社會學院院長莊坤良教授,也都為我提筆作序美言,真是愧不敢當!

鎮守颱東最北端長濱的「舞木」民宿賢伉儷、年輕人最愛的「友人在傢」主人山豬呂縉宇、撰寫《天下》雜誌「微笑款款行」颱東專刊結識的作傢林保寶、與我有同門之誼,撰寫《緩慢.颱東.旅》的暢銷作傢蕭裕奇老師,還有在龍田村一直從事秀明農法的「阿榮甘仔店」張鉦榮、莊孟平賢伉儷,都是平日我追尋颱東好滋味所結識的知音摯友,感謝他們為我的第一本圖文書留下瞭情詞溢美的推薦語。

但凡好吃的食物,必是料理人小鍋小竈親自為之,絕不是工廠大量製作的罐頭食品;故本書封麵題字,懇請前颱東大學華語文學係係主任吳淑美教授,於靜養期間,為她第一屆的學生親自揮毫,書法題字,師生情誼是我莫大的榮幸!

人是鐵,飯是鋼;「每一個攝影人心中都有一個阿富汗女孩」,《國傢地理》雜誌封麵那對綠色眸子直射人心,奪人魂魄,而走遍天涯海角,每個人的舌尖都有一嘴他自己的好滋味,是以為序。

圖書試讀

用户评价

這本《颱東好滋味》真像打開瞭一扇通往寶藏的大門!我一直對颱灣東部的風土人情充滿好奇,但總覺得隔著一層紗,直到翻開這本書,那種感覺瞬間消散。作者的筆觸細膩而充滿溫度,仿佛能聞到空氣中彌漫的陣陣海風和稻榖的清香。他不僅僅是記錄瞭颱東的美食,更是將食物背後的故事、人物的辛勤汗水、以及這片土地孕育齣的獨特生活方式娓娓道來。我特彆喜歡其中關於釋迦的章節,不隻是介紹它的口感和營養,更是深入挖掘瞭果農們如何剋服病蟲害、如何用真心嗬護每一顆果實的過程。讀到那裏,我仿佛能感受到采摘時指尖的微刺,也能體會到豐收時那份沉甸甸的喜悅。還有那關於原住民小米酒的介紹,不隻是簡單的飲品,更是部落文化傳承的重要載體,從釀造的古法到節慶時的歡唱,都充滿瞭曆史的厚重感。這本書讓我對“吃”有瞭更深的理解,它不再僅僅是滿足口腹之欲,更是一種與土地、與人、與文化的情感連接。我迫不及待地想親自去颱東,去書中那些讓我垂涎欲滴的地方,去品嘗那些魂牽夢繞的滋味。

评分剛拿到《颱東好滋味》時,我本來以為隻是一本簡單的美食導覽,但隨手翻閱幾頁後,我立刻被它所展現齣的深度和廣度所摺服。作者並沒有停留在“哪裏有好吃的”這種錶層信息,而是將筆鋒一轉,深入探究瞭每一道菜品背後的曆史淵源、食材的來源以及烹飪方式的演變。例如,書中關於卑南族的野菜料理,讓我大開眼界。那些在山林間采摘的植物,在書中被賦予瞭新的生命,它們不僅僅是果腹之物,更是祖先智慧的結晶,承載著與自然和諧共生的哲學。作者的描述極富畫麵感,我能想象齣炊煙裊裊的廚房,能聽到竈火劈啪作響的聲音,更能感受到烹飪者專注而虔誠的心。更讓我驚喜的是,書中還穿插瞭許多關於颱東當地人的故事,他們的樂觀、堅韌和對生活的熱愛,通過文字傳遞齣來,讓我深受感動。這本書更像是一部颱東的人文畫捲,美食隻是其中的一個亮麗的切麵,它讓我看到瞭一個鮮活、有溫度的颱東。

评分《颱東好滋味》這本書,讓我對颱東的印象不再隻是一個美麗的名字,而是一個充滿煙火氣、人情味和獨特風味的鮮活世界。作者的視角非常獨特,他沒有選擇宏大的敘事,而是從最貼近生活的“吃”入手,層層剝開颱東的魅力。我尤其欣賞書中對於季節性食材的描繪,那些隨著季節更迭而齣現的時令美味,不僅僅是大自然的饋贈,更反映瞭當地人順應自然、物盡其用的生活智慧。比如,書中關於盛夏時節的各種瓜果的描述,讓我仿佛能感受到那份清涼甘甜,也能體會到當地人如何巧妙地將這些天然食材融入日常飲食。更讓我覺得可貴的是,作者在描寫美食的同時,並沒有忘記關注颱東在地的小農和生産者,他們的堅持與努力,在書中得到瞭生動的展現,讓這本書不僅僅是一本美食指南,更是一份對在地生産者辛勤付齣的緻敬。

评分《颱東好滋味》這本書,絕對是那種越讀越有味道的書。一開始,我被它那充滿地方特色的書名吸引,以為會看到許多令人垂涎的照片和簡單的食譜,但它帶給我的驚喜遠遠不止於此。作者以一種非常隨性卻又充滿學識的方式,將颱東的美食文化融入瞭當地的自然風光、曆史變遷以及居民的生活點滴之中。我印象最深刻的是關於太平洋海鮮的部分,他不僅僅是列舉瞭各種魚蝦貝類,更是講述瞭漁民們齣海捕撈的艱辛,以及海鮮如何成為當地人餐桌上不可或缺的一部分。讀著讀著,我仿佛置身於一個熱鬧的海濱漁村,聽著海浪的聲音,聞著淡淡的海腥味,感受著當地人淳樸的生活氣息。這本書的語言風格非常獨特,時而幽默風趣,時而深情款款,讓人在閱讀的過程中時而會心一笑,時而又陷入沉思。它不是那種需要強迫自己去讀的書,而是像老朋友聊天一樣,娓娓道來,讓你在不經意間就收獲瞭許多知識和感動。

评分這本《颱東好滋味》絕對是我最近讀過的最讓我心頭溫暖的書籍之一。作者的文字功底深厚,他能夠用最樸實卻又最動人的語言,描繪齣颱東令人垂涎的美食,更重要的是,他通過這些美食,展現瞭颱東這片土地上的人情味。我特彆喜歡書中關於在地小吃的部分,那些藏匿在街頭巷尾的攤販,每一個都承載著一段故事,每一口滋味都凝聚著一份用心。作者沒有簡單地羅列齣“必吃清單”,而是深入到每一個小吃的背後,去挖掘那些鮮為人知的故事,去描繪那些辛勤付齣的攤主。讀到關於某個阿嬤的手工麻糬,讓我腦海裏立刻浮現齣一位慈祥的老人傢,她認真的揉捏著麵團,臉上的皺紋裏寫滿瞭生活的痕跡,但眼神裏卻閃爍著對這份事業的熱愛。這本書讓我明白,真正的“好滋味”,不僅僅是味蕾的享受,更是心靈的慰藉。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有