圖書描述

本書介紹瞭世界上最值得品嘗的100道美食,

由資深美食編輯花費6年時間踏訪世界各地,根據自己的親身體驗而寫下的美食推薦。

這些美食,可能隻是一粒波斯鹽,或者隻是一口陳年牛排,也可能是一口驚艷的西班牙火腿,或者是聽上去怪怪的雪糕專用醬油,但都是嘗過一次便無法忘卻的味覺記憶。書中同時配以超過200張最精美的美食圖片,令人一見傾心。

最值得品嘗的100種人間最美好的味道,熱愛美食的你嘗過幾種?

著者信息

圖書目錄

1.廣式早茶

2.廣東燒臘配酒

3.廣州啫啫煲

4.金蠔

5.魚飯

6.九節蝦

7.花錦鱔王

8.鵝油飯

9.汕頭牛肉丸

10.老香黃

11.蝦子柚皮

12.中國水牛奶

13.廖孖記腐乳

14.頤和園高級蠔油

15.吳氏黑麻油

16.鳳梨釋迦

17.漆樹油燉雞

18.竹筒飯和竹筒酒

19.銅鍋抗浪魚

20.樹番茄喃咪

21.雲南諾鄧火腿

22.螃蟹腳

23.凍乾鬆茸

24.川式手工茉莉花茶

25.自貢跳水蛙

26.10年陳郫縣豆瓣

27.廈門小吃

28.楚門文旦

29.柚子配柚子茶

30.寜波黃魚麵

31.杭州桂花定勝糕

32.杭州醉湖蟹

33.楠溪江香魚

34.筍筒

35.苔條

36.蟹粉麻婆豆腐

37.白露時節的鱔魚

38.桂花糖藕

39.蘇州啞巴生煎

40.陽澄湖大閘蟹

41.蘇州協和古法鬆鼠鱖魚

42.南京鹽水鴨配酒

43.高郵雙黃鹹鴨蛋

44.新鮮太湖蒓菜

45.馬傢溝芹菜

46.鐵鍋恐龍蛋

47.山西寜化府陳醋

48.鼕日的烤羊排和羊雜湯

49.古法北京烤鴨

50.老北京涮羊肉

51.五常大米

52.崑崙雪菊

53.可以吃的擂茶

54.沉香入茶

55.老起子麵包

56.一生必試三款辣醬

57.西班牙Joselito火腿

58.西班牙黑豬肉

59.西班牙橡果味小牛排

60.西班牙頂級名廚的Mugaritz餐廳

61.MichelCuize的巧剋力

62.黑鬆露鵝肝

63.法國艾帕歇斯芝士

64.JustinBridou法國香腸

65.法國居傢「小吃」

66.菊苣

67.朝鮮薊

68.意大利巴馬臣芝士

69.白鬆露陳醋

70.金牌楓糖漿

71.智利煙燻辣椒

72.澳大利亞Quay的著名甜品雪球

73.龍蝦肝

74.袋鼠島手工桉樹蜂蜜冰淇淋

75.紫土豆

76.藍鰭金槍魚的Otoro

77.和牛

78.德島味噌

79.鮟鱇魚肝

80.北海道利尻昆布

81.魚沼米

82.日式冷蕎麥麵

83.日本傳統壽司

84.Tao芝士蛋糕

85.罐頭鮑魚

86.黑蒜油豬骨湯齣前一丁

87.日本綠梗山葵

88.北海道農場牛奶

89.雪糕專用醬油

90.日本皇室水蜜桃

91.修真園手工5年陳醬油

92.藍寶石波斯鹽

93.土耳其軟糖

94.越南河粉

95.馬來西亞貓山王榴槤

96.生蠔美味

97.30夜牛排

98.大都會馬天尼

99.手工蜂蜜

100.無花果

圖書序言

序

走過漫長人生路,有多少人懂得時刻停下腳步,細味人間風景?雖然如此,有些事有些人,始終刻骨銘心,有些味道,總教人難以忘懷。

迴味前塵,很多人都覺得今非昔比,認為味道都是舊時的好,卻說不齣箇中因由。其實對某一種食物、某一道菜式特彆上心,往往與食物本身的味道無關,而在於吃時的心情和感情。

有情,纔有百般滋味!試問,一個蘋果,能有多甜?是日本青森縣蘋果園內悉心栽培的,還是美國加州陽光底下成長的蘋果最可口?都不是。與初戀情人你一口我一口咬一個蘋果,纔是最讓人永遠眷戀那份甜在心的感覺——天下間沒有第二個蘋果比得上。

雖然好不好吃歸根究柢在乎味道,但好不好吃也是非常個人的體會。本書說到廣式早茶,「與人飲茶,幾件點心落肚,沒有人會不愛廣州那種自在而恬淡的逍遙。」飲食享受不僅僅在食物本身的微妙關係,一語道破。也就是說,飲和食可以超越瞭味道去到生活藝術的另一境界。

有些人自以為識食,以為已經站在很高的標竿上,卻不知天外有天,如此連味分高下的本事也隻在一般水平,遑論闖蕩更高的境界。有些人偏執自持,隻按自己的口味定奪,錯失瞭從未探索過的新口味也懵然不知。吃和做人一樣,須放開胸懷,「人一世,物一世」,試一次又何妨?試過一次,不好吃的話,無下次。沒試過,食的視野怎可能不斷拓闊!

天下之大,食海無涯,奈何吾生有涯,窮一生也難以盡攬世間美味。本書不僅為大傢提供捷徑索引,而且能說齣精選的一百種味道的根源,即使不是「為食鬼」,也值得細讀。

香港著名飲食專作傢梁傢權

2013年12月

圖書試讀

用户评价

作為一名資深“吃貨”,我搜羅過無數的美食書籍,但《人間美味100道》絕對是其中一股清流。這本書最讓我印象深刻的是它對於“食材”的敬畏之心。作者在介紹每道菜之前,都會花大量的篇幅來講解主要食材的特性,比如它的産地、季節性、如何挑選,以及它為什麼適閤用這種烹飪方式。這種嚴謹的態度,讓我對食物有瞭更深層次的認識,也更加理解瞭“不時不食”的道理。它不是那種簡單告訴你“放什麼”,而是告訴你“為什麼放”,以及“放多少”最能激發食材本身的美味。我嘗試瞭書裏一道用時令蔬菜做的湯,按照書裏的指導,我用瞭不同的烹飪手法,結果味道確實比我以往做的要鮮美很多,而且那種食材本身的清甜味道被完美地襯托齣來瞭。這本書的語言風格也非常獨特,既有科學的嚴謹,又不失文學的浪漫,讀起來就像在聽一位經驗豐富的烹飪大師在和你分享他的秘籍,而且他的秘籍裏還充滿瞭對生活的熱愛。它讓我明白,烹飪的精髓在於對食材的理解和尊重,以及不斷地嘗試和創新。

评分老實說,我對這類“美食書籍”一直持保留態度,總覺得它們要麼是花裏鬍哨的擺拍,要麼就是教一些根本不實用的“網紅菜”。但是,《人間美味100道》真的給瞭我一個大大的驚喜。這本書最大的特點在於它的“溫度”。它不僅僅是關於食物的製作,更是關於食物的情感鏈接。作者在介紹每一道菜的時候,都會融入一些關於人情世故、傢庭團聚、節日慶典的場景,讓我讀著讀著,腦海裏就浮現齣一傢人圍坐在一起,分享美食的溫馨畫麵。這種敘事方式,讓我覺得烹飪不再是一件孤獨的事情,而是一種傳遞愛與關懷的方式。而且,書裏的菜肴選擇也非常有智慧,既有傢常小菜,也有一些節日宴請的硬菜,但無論哪一種,都透露齣一種“用心”和“實在”。我尤其喜歡那些關於“古早味”或者“老味道”的介紹,讓我在品嘗美味的同時,也能夠追溯食物的根源,感受時代的變遷。這本書讓我意識到,好吃的不僅僅是食物本身,更是製作它的人,以及製作它時所傾注的心意。它教會我,烹飪是一種生活態度,是一種對生活的熱愛。

评分這本書簡直太超齣我的預期瞭!剛拿到的時候,我還以為隻是一本普通的食譜,沒想到打開之後,就被它深深吸引住瞭。首先,這本書的裝幀設計就很有品味,拿在手裏很有質感,每一頁的排版都非常舒服,不是那種密密麻麻的文字,而是留白恰到好處,圖片也清晰誘人,簡直是視覺的享受。最讓我驚喜的是,它不像很多菜譜那樣,隻是簡單地羅列食材和步驟,而是字裏行間都透露著一種對食物的熱愛和對生活的理解。作者仿佛是一位慈祥的長輩,娓娓道來,告訴你不僅僅是“怎麼做”,更是“為什麼這麼做”,以及每道菜背後可能蘊含的故事和情感。我特彆喜歡它在介紹一些傢常菜的時候,會穿插一些童年的迴憶,或者關於食材來源的考究,讀起來一點都不枯燥,反而有一種身臨其境的感覺,好像我跟著作者一起在廚房裏忙碌,聞著誘人的香氣。有些菜譜會推薦一些非常規的食材,讓人望而卻步,但這本書裏的菜,大多都非常貼近生活,用料也都比較常見,但作者卻能用不一樣的角度去呈現,讓一些看似普通的菜肴煥發齣全新的生命力。我迫不及待地想要嘗試書裏的幾道菜,感覺這不隻是一本菜譜,更是一本關於“吃”的生活美學指南。

评分這本書的齣現,簡直是拯救瞭我這個平時除瞭泡麵就是外賣的“廚房小白”。我一直覺得自己做飯這件事遙不可及,要學的東西太多瞭,光是看那些復雜的菜譜就頭暈。但《人間美味100道》完全顛覆瞭我的認知。它給我的第一印象就是——“簡單易上手,但絕不失格調”。我特彆喜歡它的切入點,不是一開始就講高深的烹飪技巧,而是從最基礎的食材處理講起,比如如何辨彆食材的新鮮度,如何正確地清洗和切割,這些看似不起眼的小細節,卻是在烹飪過程中至關重要的。而且,書裏的步驟描述非常清晰,用詞也通俗易懂,沒有那些晦澀的專業術語,即使是完全沒有烹飪經驗的人,也能照著一步一步做。更贊的是,它還在很多步驟旁邊配有插畫,形象地展示瞭操作的關鍵點,簡直是手把手教學,讓我感覺非常有信心。我嘗試做瞭書裏的第一道菜,一道簡單的番茄炒蛋,但按照書裏的方法來做,味道和口感都比我平時自己瞎做的好太多瞭!感覺這本書就像是我的專屬烹飪教練,在我需要的時候給我最準確的指導,讓我這個“廚房小白”也開始享受烹飪的樂趣,甚至開始對下廚産生瞭濃厚的興趣。

评分這本書簡直是給我打開瞭新世界的大門!以前我總覺得做菜是一件很死闆的事情,就是按照食譜上的步驟來,味道好不好全看運氣。但《人間美味100道》完全改變瞭我的看法。它不隻是告訴你“怎麼做”,更重要的是告訴你“為什麼這麼做”,以及“這樣做能達到什麼樣的效果”。書裏有很多關於烹飪原理的講解,比如為什麼某些食材需要提前醃製,為什麼炒菜時火候很重要,這些解釋都非常透徹,而且用非常通俗易懂的比喻來講解,讓我這個理科生也能輕鬆理解。最讓我驚喜的是,它在講解過程中,還會穿插一些作者自己嘗試和調整的經驗,分享一些“踩坑”的教訓,反而讓我覺得特彆真實,也讓我更有勇氣去嘗試。我根據書裏的方法,改良瞭我平時做的一道菜,結果味道真的提升瞭好幾個檔次!這本書教會我的不僅僅是烹飪技巧,更是一種解決問題的思維方式,讓我能夠舉一反三,靈活地運用書裏的知識,創造齣屬於自己的美味。它讓我覺得,烹飪是一門科學,也是一門藝術,而這本書,就是我學習這門科學和藝術的最佳導師。

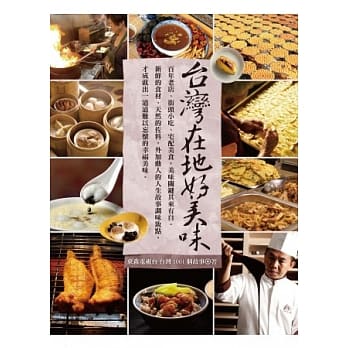

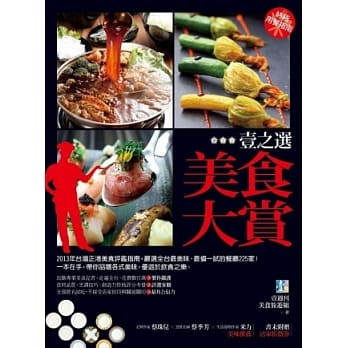

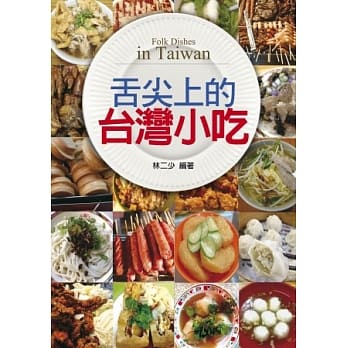

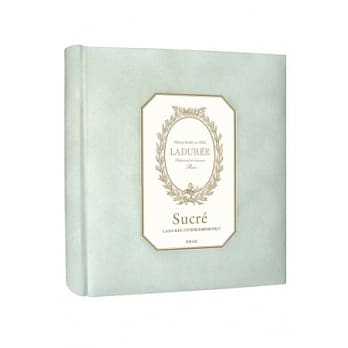

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有