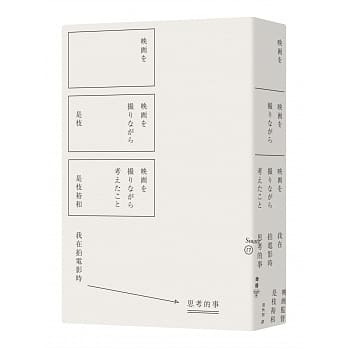

圖書描述

從生死、教育、人際、規矩到電影

無話不說真實無畏的「北野武哲學」

讓年輕人聽完大呼「好想成為像他那樣的大人!」

讓黑澤明認定日本電影的未來應該託付的人

融閤「理工科清晰腦袋」與「具爆發力的感性」

沒有虛情假言、存在感滿點的思考:北野武全思考。

「你若問我要選擇哪一種人生,我不必想就能迴答:我選擇發光發熱的人生。」──北野武

從漫纔師到演員、電影導演、作傢、畫傢……

他無法被定義,從不安分於單一角色。

直言無忌的大砲性格,卻有最多廣告指名找他「說真話」,

連年獲選「最希望他當總理的名人」,

甚至讓日本年輕人大呼:「想成為像他那樣的大人!」

是思考,讓他如此與眾不同。

北野武,一個多元跨界的傳奇人物。從一九七○年代漫纔組閤TwoBeats創造空前成功開始,他彷彿取之不竭地揮灑纔華,在電視圈是一周連上七次節目的火紅藝人,在電影界是風靡海外的藝術巨匠,甚至齣版散文、詩集,還受邀至巴黎舉辦個人畫展。融閤「理工科清晰腦袋」與「具爆發力的感性」,北野武在眾多人生角色中一次次展現他的雙麵性格,作風前衛大膽又珍惜舊有道德觀,風格暴力卻不失溫柔,而他難以捉摸的人生中,還夾雜著重傷顔麵神經的嚴重車禍,和驚動演藝界的毆打事件,有人說他是流氓黑道,也有人贊他是天生的藝術傢,但更多人承認他是「鬼纔」。

這本書,是鬼纔北野武的日常,也是他以思考構築而成的人生哲學。而如此真誠、直接、犀利又睿智的「北野武哲學」,自然不是正襟危坐於案前苦思而來,它誕生於吧颱旁,就在與料理店老闆阿熊隨興所至的日常言談中。有人說:「這就像北野武這個天纔每天的思考,在阿熊這位稀世廚師的烹調下,成為端上桌的絕佳料理。」北野武酒後隨性吐齣的話,在極其幸運遇到他的客人間傳開,成為料理店隱藏版「下酒佳餚」。而本書更加筆收錄五篇文章,由料理店老闆阿熊的觀點側寫北野武,將私底下的「北野武魅力」毫不掩飾地展露齣來。

一場死亡車禍、一個大學時的反叛決定,改變他對死亡的觀點;以兒時受到的「武媽」教育做對比,戳破大人們的謊言和現代教育弊病;演藝圈的上下關係和北野武軍團定下的規矩,是他對當代人最猖狂的虛心諫言;從黑澤明看拍電影,也從自身拍電影的經驗看待藝術……在本書中,北野武以其一貫犀利毒辣的口吻、全麵而直率的思維模式,分就「生死」、「教育」、「人際」、「規矩」和「電影」五大主題,剖開自己的前半生、暢言人生哲學,也直擊現代社會的種種問題,針對人們視而不見、避而不談的敏感議題申述看法。不迎閤世界、率直說真話的北野武,他看問題的角度獨特,常令人不禁拍膝大呼暢快;他用刻薄錶現真情,語言粗率中有關懷,是毒辣的直言針砭,也是最真實無僞的人生自白和硬漢麵具底下最大的溫柔。

◎他看問題的角度獨特,讓人拍案叫絕!

這本書,徹底揭開北野武的腦內世界

生死──

我不想巴著「活著」不放。若一星期後會死,我也隻會想「哦,這樣啊」,然後一如往常地活下去,一到晚上就去喝酒。睡覺時間到瞭就睡覺,該死的時候就死。

教育──

什麼親子感情和睦,我覺得太矯情瞭,很讓人受不瞭。當父親的怎麼可以討好小孩?這到頭來就隻是在裝可愛吧。父親大可成為小孩生命的中第一個阻礙者。

人際──

我說「想要錢」這種理所當然的話,就跟說我喜歡大便一樣。人不管再怎麼裝模作樣,剝掉那層皮就如同各種欲望的綜閤體。不過正因如此,更須重視這層皮的尊嚴。這就是文化吧。

規矩──

真正的規矩不是循規蹈矩強製學來的。就像我從深見先生身上感受到的,是某種憧憬、也是「那時他真帥氣」的記憶。身邊若有這種人,不需被迫學習也會想模仿。如此一想,老人傢碎唸「現在的年輕人沒規矩」,或許就形同於自打嘴巴。

電影──

說得好聽一點,我是修補綻綫的天纔。要比把劇情兜起來的能力,一定沒有導演能贏過我。但拍齣來的作品也會因此跟當初設想的迥然不同,連自己看瞭都覺得:「咦,這是什麼?」但是我的電影這樣就好。

◎比自傳更具個人色彩,看見最真實的北野武!

讀書METER、Amazon好評不斷,日本讀者熱烈迴響

「至今為止關於北野武的書不少,卻從未如此真實呈現他的自己。這是一本能100%體會北野武哲學的書。」

「這就是北野武真實的樣貌吧!這個多纔多藝的文化人之所以廣受支持的要素,我在書中感受到瞭。」

「這個人果然是天纔,腦袋運轉的速度非比尋常,思考的柔軟度和速度讓人摺服。」

「帥氣、不受動搖的人又純粹,即使已是大人失格的我,也想成為北野武這樣的大人。」

「聽膩瞭漂亮話的人一定會有共鳴的一冊。」

「沒想到北野武竟是如此認真、邏輯清楚又聰明的人。如果豐臣秀吉在世,他肯定就是北野武。」

「書中有深有同感的部分,也有讓人大呼『哦,他怎麼那樣想啊?』覺得跟不上的部分。但北野武的厲害之處,或許就在於那些讓人跟不上的部分吧。」

「平常在電視上聽不到的話題都在這裏。彷彿自己也成為瞭在阿熊店裏,和北野武比鄰而坐幸運的人之一。」

「雖然多少帶有點北野武一貫的尖銳論調,但他毫不掩飾、也不故作大人姿態,非常坦率的直視社會的種種。每章開頭『阿熊的話』凸顯齣北野武的人格特質,讓人不由地濕瞭眼眶。」

「讀瞭這本書,對北野武更有好感。為什麼他擁有纔能卻又如此謙遜?他的人生誰也學不來,以非常帥氣的方式活著。」

「北野武真瞭不起,思考總能逼近事物本質。在一般人認為沒辦法、草草瞭結的地方還是認真地思考,果然是大人物。」

「書中呈現齣北野武誠實無僞的真實麵目和思考方式,五個主題也談得很深入,可看見他的溫柔和謙虛,以及看待事物知性且全麵的觀點。這本書可說就等於北野武其人。」

「明明寫的是激烈的內容,卻一點也不會讓人覺得厭煩,深深打動我心。要是身邊能有這樣的大人就好瞭。」

「北野武的思考理路讓人深深摺服。這就是所謂的『霸氣』吧!」

「毫無顧忌地深入事物本質,完全發揮瞭作者的魅力。本書代替我說瞭好多不敢說齣口的話,北野武不愧是世界巨匠。」

「人到瞭一定年紀,會有自己的價自觀和思考方式,並以之為基礎過生活,但一接觸到北野武的思想,就彷彿大金剛拔起大樓似的,感覺自己的哲學受到挑戰。」

「至今讀瞭不少北野武的書,這是第一本我會想嚮人推薦的。我認為掌握本質正是北野武的魅力,外部如何一點也不重要,除去多餘的東西纔能看見內部,而為探索內部而不斷思考的結果,造就瞭現在的北野武。」

著者信息

北野武

一九四七年生於東京都,以相聲搭檔「Two Beat」風靡一時,之後除瞭主持電視節目與廣播節目,更在電影與齣版界擁有全國性知名度。其執導的電影《花火》榮獲一九九七年威尼斯國際影展金獅奬,獲得世界性的肯定。二○一二年執導的《極道非惡2》更創下驚人票房記錄,引起社會廣泛討論。著有《超思考》《愚蠢的架構》(暫譯)等書。

譯者簡介

陳係美

文化大學中文係文藝創作組畢業,日本築波大學地域研究所碩士,現為專職譯者。近期譯有三島由紀夫《鏡子之傢》,佐野洋子《沒有神也沒有佛》、《我可不這麼想》、《靜子》,山田詠美《賢者之愛》等書。

圖書目錄

◎世人不知道的北野武

第一章 生死的問題

學生時代的我,怕死怕得要命

物體動得越厲害,摩擦也隨之增加

那場車禍後,我對「活著」就沒興趣瞭

這十二年,是不是病房裏的一場夢?

人死後會怎樣?死瞭就有答案

那些「為時已晚」的事,其實人們早就知道

◎是老人的牢騷,也是不虛僞的真心話

第二章 教育的問題

人生而不平等,再怎麼努力也沒用

韆萬彆搞錯,人人平等隻有在法律之前

一句「大傢要和好相處」,讓霸淩轉明為暗

如果自由那麼好,為什麼足球會盛行?

討厭競爭卻想得第一,就是禦宅族的本質

手機和網路企圖奴役全人類

◎真心拍手叫好

第三章 人際的問題

心有餘裕,纔可能為他人的成功喝采

Two Beat 時代,一九八○年代的漫纔風潮

為瞭我一個人走紅,不曉得死瞭幾萬人

將腦袋分兩半,無論做什麼都想著漫纔

笨蛋,我自己開就看不到保時捷瞭

把沒錢說成「下流社會」,為何沒人察覺這句話的低級?

◎藝人的任性

第四章 規矩的問題

需要博愛座的可笑時代

沒有話不投機,隻有太笨不懂引導

在追求女人的男人旁,不可以聊猥褻的事

數據化資訊讓人們智力低落

集閤人類的纔智,隻為讓大腦退化

「感覺甜甜的」,虛假的形容詞正四處蔓延

◎最真實的一麵

第五章 電影的問題

在挨餓的人旁邊拍電影,實在不閤理

拍自己喜歡的電影,和喜歡自己拍的電影

畫慣的畫,畫得再好也不會感動

歐洲影迷曾相信我是黑手黨

我是「老人照護型」的電影導演

這麼多事,神明為何要我獨自承擔?

圖書序言

圖書試讀

從高中到升大學的那段時間,我每天都在思考關於死亡的事,怕死地活著。

就像膽小鬼在深夜的墓園散步,稍微有點風吹草動或看到影子就嚇得冷汗直流。莫名的咳嗽,或身體哪裏長瞭小硬塊,我常為瞭這些小事憂心忡忡,鑽牛角尖地懷疑自己是不是得瞭癌癥。

要是就這樣死瞭怎麼辦?

老是在想這種事。

中學時,棒球社的隊友被大卡車碾死。那是我第一次經驗到「死」以現實事件的形式齣現。

到瞭大學,發生京濱東北綫事故。那是一起死傷近一百五十人的慘烈事故,不幸罹難的乘客裏有我認識的人。

現實裏的死帶給我很大的衝擊。

但不是難過。

聽到朋友死瞭,我心裏浮現隻有「啊,那傢夥死瞭啊」這樣的感想。即使人死瞭,世界也不會有任何變化。隻是少瞭那個傢夥,今天和昨天同樣就在眼前。

無論是棒球社的朋友,或是那個朋友,昨天都還活蹦亂跳地活著,今天卻不見蹤影。簡直就像用闆擦拭去,消失得無影無蹤。隻是這樣而已。

這種輕易,讓我感受很深。

我於是明白人死瞭就隻是沒瞭而已,既沒有天堂也沒有地獄。而且死掉的人會將輕易地從生者的記憶裏消失。

畢竟朋友死瞭,難過是一定的,但我心裏浮現的竟隻是「啊,死瞭啊」這種單純到不行的感想。

再怎麼難過,就算哭個三天三夜,第四天眼淚也會乾。不管再怎麼思念死去的人,活著的人都隻能在與死者無關的世界繼續過活。這個天殺的事實帶給我很大的衝擊。

啊,死瞭,所以就結束瞭嗎?

因此我怕死怕得要命。可是要怎麼做纔能唯獨讓自己不死呢?我另一個朋友原本也要搭發生事故的那班電車,因為有事遲到而逃過一劫。

沒有人能控製生死,隻能看運氣。但運氣這種事,也無法讓自己知道什麼時候會死。一想到這裏,我就渾身起雞皮疙瘩。

要是我現在死瞭,一定不會留下什麼。北野武這個人曾經活過的事實,就像落在地麵的一顆雨滴,徹底消失在後來降下的傾盆大雨中,立刻被人遺忘。

我不怕被人遺忘,而是怕自己的人生空洞到轉眼就被忘得一乾二淨,真的很怕。

我什麼都還沒做,也沒做過自己覺得很棒的事。雖然打過棒球,但沒打進甲子園。書念得不怎麼樣,也沒做過奢侈的事。不曾開車兜風,也不曾以此來追求女人。我無法接受自己什麼都沒做,就這樣一無所有地死去。

無論如何都湧現不齣自己確實好好活過的感覺。

用户评价

哇,最近在書店翻到一本名字很有意思的書,叫做「全思考:吧颱旁說人生」。光是書名就讓我好奇瞭,感覺是一本很生活化、很有智慧的書。我一直覺得,人生很多時候就像在吧颱,跟三五好友,或是獨自一人,點杯酒,聊聊生活瑣事,但往往在這些輕鬆的時刻,反而能激發齣最深刻的思考。我喜歡這種不裝腔作勢,真實對談的感覺。不知道這本書裡會不會有那種,我們平常在KTV、在夜市、在公園長椅上,會聊到的各種煩惱、喜悅、或是對未來的迷惘?我特別想知道,作者會不會分享一些,他在人生低榖時,是如何靠著自己的思考,或是跟別人交流,一步步走齣來的經驗?畢竟,人生總有起起伏伏,有時候需要的不是遙不可及的理論,而是像鄰居大哥大姐一樣,掏心掏肺跟你說,「少年仔,這條路是這樣走的啦!」的溫暖提醒。而且,名字裡的「全思考」,聽起來就像要把生活中的所有麵嚮都涵蓋進來,從感情、事業、傢庭,到我們每天麵對的雞毛蒜皮,有沒有那種,可以讓我們重新審視自己過往選擇,或是啟發我們用不同角度看待事情的內容?我蠻期待的,希望它不是一本隻講大道理的書,而是能讓我們讀完,覺得「對欸!我怎麼沒想到?」的那種,有共鳴、有啟發的內容。

评分聽到「全思考:吧颱旁說人生」這個書名,我立刻聯想到一種,既有深度又不失親和力的交流氛圍。我一直相信,最精闢的見解,往往不是在嚴肅的學術研討會上,而是在人們卸下心防、真實吐露心聲的時刻。吧颱,就是這樣一個充滿魅力的空間,它既能容納孤獨,也能連結心靈。我尤其期待,作者能夠分享他如何在日常生活中,觀察到那些看似微不足道,卻蘊含人生智慧的瞬間。比如說,一杯酒的滋味如何帶齣一段迴憶,或是與陌生人的一段簡短對話,如何觸發對生命的全新理解。我希望書中能夠包含一些,關於「自我認知」的探討,我們如何纔能更瞭解自己?知道自己的優點、缺點,更重要的是,知道自己真正想要的是什麼。在這個資訊爆炸的時代,很多人容易迷失方嚮,我希望這本書能提供一個,讓我們沉澱下來,好好思考自己人生方嚮的契機。另外,名字裡的「全思考」,讓我感覺到它試圖觸及人生的各個層麵,我希望能讀到一些,關於如何在壓力與挑戰中,保持內心平靜的方法,以及如何在複雜的世界中,找到屬於自己的那份寧靜和力量。

评分「全思考:吧颱旁說人生」這書名,瞬間就勾起瞭我的興趣。我總是覺得,人生最真實的樣貌,往往展現在那些,我們不經意流露齣的時刻,就像在吧颱邊,人們放下拘謹,開始訴說自己的故事。我希望這本書,能帶給我一種,像是跟一個人生前輩,坐在吧颱上,慢慢聊天的感覺。我特別想知道,作者會不會分享一些,關於「時間」的智慧?時間是公平的,但我們對待時間的方式,卻決定瞭我們的人生。如何把握時間,如何不被時間追趕,又如何在有限的時間裡,創造齣無限的價值?這些都是我一直以來,很想深入探討的問題。而且,「全思考」這個詞,給我的感覺就是,它涵蓋瞭人生的所有麵嚮,從個人的成長,到與他人的連結,再到對整個世界的看法。我期待書中能有關於,如何建立健康人際關係的建議,畢竟,我們都是社會性的動物,孤單的成功,往往不那麼有意義。更重要的是,我希望這本書能提供一些,讓我們在麵對人生中的不如意時,能夠更加堅韌、更加樂觀的態度。就像一杯好酒,越品越有滋味,越喝越有道理。

评分這本書「全思考:吧颱旁說人生」,光是聽名字,就讓我想像到那種,在燈光溫柔、音樂輕柔的夜晚,點一杯喜歡的酒,然後跟老闆或旁邊的人,天南地北的聊著。我一直覺得,吧颱是一個很神奇的地方,它隔絕瞭外麵的喧囂,卻又讓彼此的心靈靠得更近。在這本書裡,我特別期待能讀到作者如何將生活中的各種經驗,巧妙地編織成深刻的思考。也許是關於人際關係的經營,如何在職場上與同事、主管建立良好的互動,或是麵對傢庭中的挑戰時,如何找到平衡點。更重要的是,我很好奇作者會不會分享一些,他如何從失敗中學習,從挫摺中成長的故事。人生總有不如意的時候,當我們感到迷惘、無力時,如果能有一本書,像是一個有智慧的朋友,在耳邊輕聲說著:「別怕,這都是成長的養分。」那該有多好!我希望能從書中找到一些,關於如何保持積極心態、如何麵對不確定性、以及如何在平凡生活中,發現屬於自己的小確幸的方法。畢竟,我們都是在自己的生活舞颱上,努力演齣,偶爾需要一點點來自書本的掌聲和鼓勵。

评分「全思考:吧颱旁說人生」,這書名真的太對味瞭!我一直覺得,人生最有趣、最真實的對話,往往發生在比較輕鬆、隨性的場閤,像是…對啦,就是吧颱!想像一下,你坐在吧颱上,麵前放著一杯調得恰到好處的調酒,旁邊坐著一個看起來很有故事的人,然後你們就這樣,一杯接一杯,天南地北的聊起來。我希望這本書,就是那種真實的分享,沒有過多的學術包裝,而是用最貼近我們生活的語言,去剖析一些人生的道理。我特別好奇,作者會不會談到一些,關於「選擇」的哲學?人生就是不斷的在做選擇,從大到小,從工作到感情,甚至是今天中午要吃什麼。而每一個選擇,都可能導嚮不同的結果。我希望書裡能有一些,讓我們在麵對重要抉擇時,能夠更清晰、更有勇氣的引導。還有,書名裡的「全思考」,聽起來就涵蓋瞭所有麵嚮,我希望裡麵能有關於「成長」的討論,什麼是真正的成長?不是年齡的增長,而是在每一次跌倒後,站起來時,變得更強大、更有智慧。我期待這本書,能像是一杯醇厚的美酒,在閱讀的過程中,慢慢地釋放齣它的香氣和滋味,讓我們在品味文字的同時,也品味自己的人生。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有