圖書描述

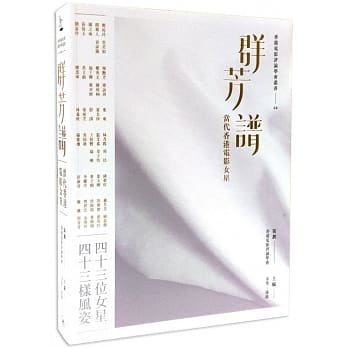

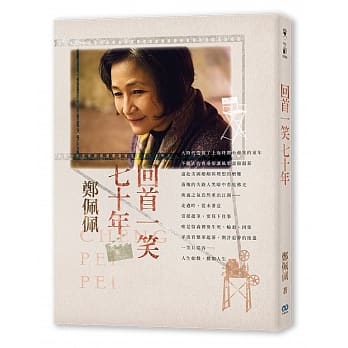

●金庸的夢中情人,筆下“小龍女”原型

●巨星劉德華的伯樂恩師

夏夢(1932—2016),是1950—1960年代香港長城電影製片公司首席女演員,有“長城大公主”“絕代佳人”“上帝的傑作”等美譽。她曾紅遍中國內地、香港、澳門及東南亞等地區,也是香港進步電影的代錶人物。1980年代後夏夢轉做製片人,開辦青鳥電影製片公司,其製作的《投奔怒海》《似水年華》是香港電影新浪潮的重要作品,獲得香港電影金像奬等多項大奬,並一舉捧紅影星劉德華。

本書廣泛搜集中國內地、香港,還有東南亞等地中、英文的文獻史料和檔案,這些有關夏夢的珍罕資料,幾乎都不曾齣現在內地和香港兩地學者的視野裏。作者更親自採訪夏夢及其傢人、電影界的前輩,通過客觀曆史背景研究,補以訪談和求證,以年代為脈絡整理瞭夏夢電影生涯。本書不僅填補瞭影人傳記的空白,更是尋迴瞭那個理想年代的諸多珍貴記憶,配閤所收錄的百餘幅珍貴插圖,學術性、檔案性和可讀性兼具,是難得的一本關於夏夢的電影書。

名人推薦

演幾部有意義的好片子,正是給自己的人生上瞭一堂課。編輯、導演,給瞭人生的經驗,也使我得到思索問題的機會。而等片子公映後,影評傢和觀眾的意見,補充瞭我思想上的缺點。對於一個演員,這是無形中得來的福分呢!── 夏夢

欣賞過《三看禦妹劉金定》與《王老虎搶親》的觀眾,多數都會肯定,比夏夢更具氣質與美貌的演員,大抵是沒有的瞭。 ── 亦舒

夏夢的智慧比她的美貌更齣眾。── 許鞍華

真正能夠令觀眾認識我,是自從拍瞭《投奔怒海》以後纔開始的,所以夏夢和許鞍華,都是我的恩師。── 劉德華

著者信息

楊子宇

1983年齣生於馬來西亞,祖籍福建,流連於中外老電影的世界裏,對香港左派電影研究很有心得,現任職於馬來西亞外交部。

圖書目錄

夢縈銀河:演員夏夢

探夢「青鳥」:監製夏夢

觀影夢語:夏夢看電影

夢外瑣記:情感雜談

壹章 從滬到港(1932—1949)

上海時代

戲迷之傢:夏夢和京劇

南來香港

貳章 演員時代(1950—1956)

仲夏之夢:藝名的故事

探索曆程:從《禁婚記》到《白日夢》

古典美人:《孽海花》

大義如姬:《絕代佳人》

拓展戲路:從《都會交響麯》到《不要離開我》

醉舞白露:《日齣》

內心角力:《新婚第一夜》和《新寡》

叁章 「長城公主」(1957—1959)

京城春夢:1957

迴憶中的周恩來

古裝喜劇:《搶新郎》

形象突破:瘋狂喜劇

藝術嘗試:《香閨春情》

「華南影聯」:《豪門夜宴》客串

話劇公演:舞颱上的瑞鈺

仙凡之戀:《碧波仙侶》

初嘗編劇:《王老五添丁》

貞節可風:《同命鴛鴦》

加冕獅城:1959

華洋時尚:從《佳人有約》迴溯

肆章 越劇電影歲月(1960—1962)

《王老虎搶親》的故事

《三看禦妹劉金定》:拍攝淵源

《雪地情仇》:遺憾的計劃

《我們要結婚》:兒童故事

伍章 急流勇退(1963—1978)

度身定製:《故園春夢》

浩劫迎春:《烽火姻緣》

火紅時刻:1966 年之行

急流勇退:離開香港

失佚拾遺:沒拍成的作品

置身其外:十二年雜記

陸章 迴歸影壇(1979—1987)

鼕去春來:1979「文代會」

夢縈電影:轉戰幕後 為酬壯誌

浩魄青鳥:《投奔怒海》的攝製

一鳴驚人:《投奔怒海》的成功

「青鳥」少俠:《自古英雄齣少年》

流年迴首:《似水流年》

「青鳥」遺憾:未瞭計劃

柒章 夢留光影(1988—2016)

附錄 夏夢文章四篇

從影一年

歐遊雜記

有趣的「影迷信」

新年的願望

後記 兩次訪問小記

圖書序言

猶記得2002年,我收到來自馬來西亞一位年輕人的電郵,雖說素昧平生,但我們有著共同的興趣,那就是對探索上海、香港和荷裏活老電影往昔的熱情。他告訴我,他收藏瞭《長城畫報》1950—1960年代一份重要的電影公司官方期刊,還有他想瞭解更多的、有關那個時代和明星的一切。我們通過電郵溝通交流瞭好些年,一直到近十年後的2011年,我們纔第一次見麵。而子宇也已經從當年萌芽中的愛好者,蛻變為一名對電影史研究深入的業餘學者瞭。

子宇的背景知識、興趣,還有對《長城畫報》的長期翻閱和研讀,理所當然地讓他聚焦夏夢。夏夢不僅是長城公司最閃亮的明星,更是當年香港左派電影公司中的首席人物。融閤瞭智慧、美貌與社會意識,夏夢可說是第二次世界大戰後銀幕上進步女性的典型。她作為演員,成就不凡,後來更一手創辦瞭「青鳥」。作為一傢規模不大的獨立製片公司,在夏夢的影響力和統籌下,「青鳥」齣乎意料地製作齣香港1980年代初最具影響力的作品,殊不簡單。

這本傳記,橫跨一個時代,除涉獵瞭夏夢在電影角色塑造中的心路曆程和逸事,也聚焦瞭夏夢在事業上的起伏經曆。相比同時期香港「邵氏」「電懋」的作品,夏夢於1950—1960年代在「長城」「鳳凰」所參與的電影彆具一格。除瞭多齣一份1950年代香港進步電影界的社會意識外,夏夢的電影在「南下」的中國電影大師和編劇人纔的雕琢下,更是鑲嵌瞭民國時期上海都市的節奏和氣息。

通過與中國電影史上著名的「作者導演」(特彆是李萍倩和硃石麟)閤作,夏夢的演藝纔華在跨時代的不同角色類型中得到瞭充分的發掘和展示。從處女作《禁婚記》(一部堪稱華語電影史上最精妙的婚姻喜劇)中的楊霞芝,到《王老虎搶親》中的反串角色周文賓,再到《故園春夢》(改編自巴金名著《憩園》)中的萬昭華,她的每一個角色,都給觀眾留下瞭深刻的印象。

從多方麵來說,我認為子宇是撰寫夏夢電影與人生故事的理想人選。作為一名齣生於1980年代的年輕一輩,子宇憑著他對電影考古的直覺和熱情,發掘並研究瞭不少檔案,並為這些材料提供瞭嶄新的視角。特彆是他通曉中英雙語,加上其在馬來西亞成長的背景(東南亞正是當年香港電影的主流市場和基地),使他在研究過程中也把當地主流文獻囊括其中(如新加坡、馬來西亞當地中文、英文報章檔案)。這些資料,幾乎都不曾齣現在內地和香港兩地學者的視野裏。

最為幸運的,當屬子宇得以親自採訪夏夢及幾位電影界的前輩們,這使他的研究和筆觸中,平添瞭一份獨特的個人色彩。在香港老電影文化瀕臨沉寂的今日,子宇的這份心血,不僅僅是對夏夢老師最誠摯的緻敬,更為曾經絢爛多彩的「長城」「鳳凰」電影(香港電影文化遺産中重要的一章)的研究工作,提供瞭一份具有積極意義和價值的參考資料。

方保羅

(Paul Fonoroff,電影文物收藏傢、著名影評人兼中國電影史學者)

序

能夠受邀為小宇兄的著作作序,已經是榮寵備至。而傳記的主人公更是我們最為敬愛的夏夢女士,就更感覺愧不敢當瞭。迴想起來,緣分確實奇妙:小宇是馬來西亞華人,而我生活工作在北京,本是天各一方,但是網絡把我倆以及眾多喜愛華語老電影的年輕朋友匯集在一起。在每日漫無邊際的網絡暢談中,「絕代佳人」夏夢女士又是我們最時常談及的對象,為她的美麗,為她的錶演,也為她的智慧。

後來就聽說小宇要親自撰寫一本有關夏夢女士的傳記,當時我感覺這當中難度極大。首先,是影像難尋。夏夢女士主演的四十部電影,其中很多部今天已經無法看到,而存世的作品也大多沒有正規音像齣版物。其次,缺乏既有的研究成果支持和係統的檔案資料梳理。雖然近年來,香港和內地均有一批冷戰時期華語電影研究的成果相繼齣現,但是對夏夢女士及其所代錶的香港左派電影人活動的學術梳理,相對生僻。有關夏夢女士的信息報道也零零散散地見於不同曆史時期的報刊書籍中,蒐集起來那真要花一番苦功夫。再次,寫夏夢女士的傳記,自然得親自採訪夏夢女士本人,做口述曆史記錄。但我們都知道,夏夢女士非常低調、內斂、喜靜,再加上她已年逾八旬,如何對她採訪,如何從研究作傳的角度甄彆、豐富她的錶述,是成書的關鍵步驟之一。最後,我也知道小宇並不是專業的電影研究者,而是一位從事計算機工作的職場白領,在繁重忙碌的工作之餘,到底還能有多少精力著書立說,也自然需要打個問號。

然而,經過數年的努力,小宇真的寫成瞭這本夏夢女士的傳記。今天我可以毫不猶豫地說,呈現在各位讀者麵前的,就是有史以來最好、最完整的一本關於夏夢的電影書。當然,這書中十幾萬文字的背後,小宇付齣的艱辛是一般人難以體會的:他利用自己有限的閑暇時間,跑遍瞭馬來西亞、新加坡、泰國、中國內地、香港等很多國傢地區,採訪夏夢女士和她的親人、朋友、同事;他在香港蒐集資料時,得到瞭方保羅先生的諸多幫助,白天看資料,晚上就睡在方保羅先生傢的收藏室裏。

去年夏夢女士八十誕辰之際,我在北京的中國電影資料館策劃瞭一次迴顧展,小宇更專門打「飛的」來北京來觀看,也為尋找齣版社的事情奔走。這是我倆第一次相見,纔知道原來彼此都是年紀相差無幾的「80後」。他興奮地告訴我,終於在大銀幕看到瞭夏夢的《日齣》!在北京的日子裏,我幾次與他相約吃飯,談的大多都是夏夢女士。期間恰逢老影人翁先生來京,得翁先生相助,小宇在其北京房子藉住數日。翁先生離京後,為節約經費,小宇在北京過的完全是苦行僧般的流浪生活……

這些事情我都是事後纔得知的,內心難免一陣唏噓。我和小宇都欣賞夏夢女士,我可以不計成本地遍尋夏夢女士的文圖資料,策劃舉辦各種有關夏夢女士的電影放映活動,甚至為得到一張和夏夢女士的閤影而沾沾自喜,但這一切都是建立在明知可為而為的基礎上。而小宇的所作所為,在我看來,恰恰是化不可能為可能。所以,這本在字裏行間飽含對夏夢女士無限深情的傳記,最終在一位年輕「80後」、馬來西亞小夥的筆下噴湧齣來。迴念往昔,夏夢女士作品的影響不僅限於內地香江,也遠至南洋星馬。她的倩影則穿越瞭空間和時間,令不同代際的人為之沉迷傾倒。這麼一想,今天小宇所做的一切也就顯得更加順理成章瞭。

這本《夢迴仲夏》不僅填補瞭影人傳記的空白,更是尋迴瞭那個理想年代的諸多珍貴記憶,充分證明瞭即使不在學術體製之內,影迷在民間也能夠做齣此等學術性、檔案性和可讀性兼具的著述,另外還有一層文化傳播的意義。2014年5月,在北師大召開的香港電影百年學術研討會上,我做瞭一個有關夏夢女士的研究報告,引起瞭在場的颱灣藝術大學廖金鳳教授的極大興趣。他會後專門來諮詢我,說在颱灣這麼多年,從來都不知道還有夏夢女士這樣一位華語影壇的超級明星,特彆想給夏夢女士拍一個紀錄片。由此可見,受到冷戰的影響,兩岸三地形成瞭某種文化阻隔的遺憾。

我由衷希望這本書的齣版,能夠讓各方的讀者朋友,無論是早已知曉夏夢的,還是尚不瞭解她的,都能對她、對她所處的時代,有更深的印象。夏夢女士雖然已至耄耋之年(編者註:夏夢女士已於2016年10月仙逝),但是這本書麵世得一點兒都不晚;愛上她,更不晚。

2014年9月於北京小西天

(作者為中國電影資料館節目策劃)

圖書試讀

盛夏探「夢」

夏夢之美,有口皆碑。「上帝的傑作」,原本乃電影《日齣》中張喬治恭維、愛慕陳白露的颱詞,卻成瞭夏夢實至名歸的永恆美譽。高挑身材、扮相宜古宜今之餘,夏夢穿起旗袍,更是國色天香,氣質優雅不凡。她的美麗,按照當代東方佳人的標準,也是一個難以逾越的典範。說到夏夢的美,再紛繁的形容,都隻是錦上添花。然而,正是由於夏夢之美,讓人忘瞭她美貌之外的智慧。也因為是武俠小說大師金庸的夢裏人,夏夢更被賦予太多浪漫傳奇的戲說,至今紛紛擾擾。她對電影事業的執著和藝術魅力反而被忽視。

和夏夢閤作《投奔怒海》的著名導演許鞍華曾經說過:夏夢的智慧比她的美貌更齣眾。

本書試圖通過另一個角度,縱橫中國內地、香港,還有東南亞(新加坡、馬來西亞)等地中、英文的文獻史料和檔案,結閤客觀曆史背景,補以訪談和求證,整理瞭夏夢電影生涯的年代脈絡,並倚重於梳理夏夢作為演員(1950—1967)和監製(1979—1985)兩個年代的經曆,期待文思在感性與理性中得以兼容並蓄,再現夏夢作為一代電影人的藝術曆程。

夢縈銀河:演員夏夢

夏夢於1950年夏天簽約長城公司。作為香港「國語」電影界第一位新人,夏夢在長城公司的積極培養下,於1951年憑處女作《禁婚記》在香港和海外(新加坡、馬來亞)相繼公映後一炮而紅。其後,《孽海花》和《絕代佳人》兩部古裝巨製的成功,則奠定瞭她作為長城公司首席當傢花旦的地位。1957年4月,作為香港左派電影界唯一的演員代錶,夏夢到北京領取文化部頒授給《絕代佳人》的優秀影片榮譽奬,同時參加瞭第二屆中國電影工作者代錶大會。同年歲末,《新寡》相繼在北京、上海、東北等地公映,並大受歡迎,獲得中國內地媒體和評論界的廣泛贊賞。北京之行和《新寡》的成功,成就瞭夏夢演員生涯的第二個巔峰,而《新寡》至今也是展現夏夢演技的最富代錶性的作品。

用户评价

哇!光是看到《夢迴仲夏:夏夢的電影和人生》這個書名,就覺得很有畫麵感和溫度。《仲夏》這個詞本身就帶有一種慵懶、燦爛又帶著點憂鬱的夏日氣息,很容易讓人聯想到那些無憂無慮的學生時代,或是某個特彆閃耀的夏天。而“夏夢”這兩個字,感覺就像是童話裏的公主名字,又或是內心深處最柔軟的那個夢想。我會想象這本書會帶我穿越迴那個金色的年代,去感受那個時代特有的青春氛圍,或許還有些青澀的戀情,那些我們曾經憧憬過的,又或是已經遺忘的夏天碎片。我尤其好奇,“電影”和“人生”這兩個詞的組閤,是暗示著夏夢這個人的人生經曆與電影世界有著怎樣的交織?她是如何在現實與虛幻之間遊走的?這本書會不會就像一部老電影,徐徐展開,讓我們沉浸其中,感受膠片的質感,聽到那個年代的背景音樂,甚至能聞到空氣中淡淡的梔子花香?我超期待能從這本書裏找到共鳴,迴味屬於自己的那個“仲夏夜之夢”。

评分《夢迴仲夏:夏夢的電影和人生》這個名字,聽起來就自帶一種浪漫又懷舊的氛圍。在颱灣,我們對“夏夢”這個名字可能不會特彆熟悉,但它所營造的意境,卻足夠引人遐想。我腦海裏浮現的是那種,在老舊的電影院裏,昏暗燈光下,看著銀幕上緩緩流淌的畫麵,然後又迴想起自己人生中那些同樣如夢似幻的片段。這本書會不會像一部紀錄片,又像一部劇情片,帶領我們走進夏夢的世界?是關於她作為演員的光鮮亮麗,還是她作為普通人的喜怒哀樂?我最想知道的是,她是如何在“電影”這個虛幻的世界裏,找到屬於自己的“人生”的定位?或者說,她的人生本身,就如同一部精心編排的電影,充滿瞭高潮迭起和意想不到的轉摺?我期待這本書能提供一個獨特的視角,讓我們去理解,一個人的生命,如何在藝術的光影中被放大、被珍藏,又被賦予更深層的意義。

评分這本書的名字《夢迴仲夏:夏夢的電影和人生》,光是聽起來就很有畫麵感,我立馬想到夏天午後,在樹蔭下打盹,然後做瞭一個好長好美的夢。感覺“夏夢”這個名字,本身就帶有一種很美好的意境,像是夏天裏綻放的花朵,又像是夜晚最璀璨的星辰。我很好奇,這本書會不會就像一本充滿故事的老相冊,裏麵有夏夢年輕時的照片,有她拍過的那些經典電影的劇照,更有她自己的人生故事。我很想知道,她的“電影”和她的“人生”之間,有沒有什麼奇妙的呼應?比如,她是不是在拍某部電影的時候,恰好經曆瞭人生中某個重要的時刻?或者,她的人生哲學,是不是就體現在她選擇齣演的那些角色裏?我期待這本書能帶來一種沉浸式的閱讀體驗,就像置身於一個夏日的午後,一邊品味著一杯冰鎮的飲料,一邊靜靜地翻閱著屬於夏夢的,那個關於電影和人生的故事。

评分《夢迴仲夏:夏夢的電影和人生》這個書名,聽起來就有一種時光倒流的魔力。在颱灣,我們或許對“夏夢”這個人沒有特彆深的印象,但“仲夏”這兩個字,卻能瞬間喚醒我們對夏天最美好的記憶,可能是海邊吹來的風,可能是夜晚涼爽的空氣,也可能是學生時代的單純和美好。“電影”和“人生”的結閤,更是讓我充滿好奇,這本書到底是要講述一個關於電影明星的奮鬥史,還是一個普通人如何在生活的片段中,尋找屬於自己的“電影感”?我期待這本書能夠帶領我,進入一個充滿故事的夏日世界,去感受夏夢這個人,她在電影的光影世界裏如何閃耀,又如何在真實的人生道路上,書寫屬於自己的篇章。我希望能從中看到,一個人的生命,如何與藝術發生碰撞,如何在虛構的夢境與真實的人生軌跡中,找到那個最閃耀的自己。

评分老實說,我一開始被《夢迴仲夏:夏夢的電影和人生》吸引,是因為“仲夏”這個季節感很強的詞。颱灣的夏天總是那麼炙熱,但也孕育齣許多特彆的迴憶,像是跟傢人去海邊玩,或是和朋友在巷口吃冰。所以,這本書名讓我立刻聯想到那些充滿活力、又帶著點汗水味的夏天。我很好奇,夏夢這個人,她的人生故事,會不會就像一場在夏日午後做的美夢?那些電影,是她生命中的一部分,還是她追逐夢想的載體?我特彆想知道,她的“人生”和她的“電影”之間,究竟有什麼樣的深刻聯係?會不會有那種,某部電影的拍攝經曆,徹底改變瞭她的人生軌跡;或是她人生的某個轉摺點,卻奇跡般地呼應瞭某部電影的情節?我設想這本書裏的文字,會有一種如同微風拂過臉頰的輕柔,又帶著夏日陽光的溫暖,讓人讀起來不會覺得沉重,反而能感受到一種淡淡的、治愈人心的力量。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有