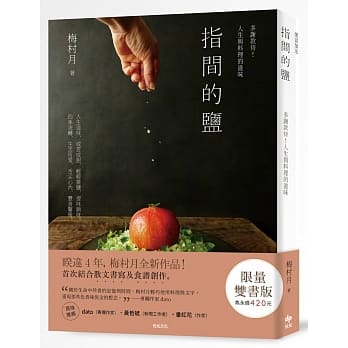

圖書描述

醫療的人,想讓病痛的人好轉

兩種角色,都有愛,都很精采!

世界有無數個大廚房,總能給予他十足的犒賞

滿足四方學藝、煮食的熱情

迴颱辦起一場場餐會,以「食」讓傢人朋友快樂

無國界醫師,愛雙重;

一次又一次──行腳,嚮遠方……

「懷著以食會友,樂於分享的心情,寫下這本書,分享給有緣看到的人!」

一次菲律賓餐會上,誌工群被安排在一場盛宴之後──杯盤狼藉,以吃剩食當晚餐;此一場景教他大為震撼,人生從此轉摺,服務無國界毅然自掏腰包。神經內科賴醫師也因為「做的事情很特彆」,連續獲得2009年世界學會頒發「世界癲癇大使」、2015年世界唯一的「社會成就奬」。

主業是廚師,醫生是副業!?以味蕾融閤文化探索的跨界奇人

然而,他卻謙笑自己:主業是廚師,醫生是副業!這~從他娓娓道來就是世界庶民美食經和私房料理,教人真要相信他戴上廚師帽,廚神上身的模樣;而17國的在地采風和飲食踏查,如若沒有數十年的曆練及體會,和各種人、各個地方結緣,寫人物、寫曆史風土、賞評料理,自是不會這般的平實專業,流露溫暖與自在。

這些從事無國界服務得來的份外犒賞,俱是美好;然而,卻也仍掩不住他長藏的心願──告訴社會大眾:癲癇並不可怕。可以說,這是一本包藏居心──「愛」的美食書,昭然若揭他史懷哲般的大愛(主業仍是醫生啊~);隻不過,廚藝實在太精采瞭,讓每一位嘗過他料理的人,無不點頭如搗蒜:「是廚師無誤(前世,前世……)」,紛紛贊稱一聲:「賴神」!

賴神上菜,世界美食、風土文化都是好滋味!

醫緣四方,賴神味蕾的探索也從環境、曆史文化裏尋去,將美食體現常民生活況味,連結在他飽含知識的筆下,盡是趣味盎然~他跟著熱血的大學生坐上弋壁火車尋找癲癇病患,一路體會牧羊、逐水草而居的草原豪氣與酒氣;非洲菜裏有香料的緣由,竟是殖民史斑斑;喜歡騎單車,索性參加環法阿爾卑斯山段賽事,花瞭大把力氣蹬上山,也為心中的米其林餐廳,嚮大師學藝;在醫緣上海和藏區時,更把握機會帶迴川菜麻辣嗆!印度有個逾150年的送便當曆史dabawala,每天有5、6韆人運送便當20到25萬份──是一趟送愛的旅程……

連結記憶,辦桌~「以食會友」是最好的分享!

總集130幾道料理,全來自賴神鑽研在地美食文化的傾囊相授,也有他喜獲世界友人的傳傢美食,迴颱重做一遍的;其中除瞭有著情感連結,更希望傳達一份人與人之間的互動和分享,進而是關懷。一場場辦桌盛宴於焉展開,親友們總是歡喜於他分享談食的人生之樂,像是為瞭一圓在巴黎學做菜的夢,而有法國宴;想念在伊拉剋的友人,便在聯軍開始反攻ISIS摩蘇爾期間辦瞭場「烽火伊拉剋」;「八方會」則有十年瞭,每月一會,大夥兒像傢人般凝聚濃濃的友誼……

如此一位擅長用異國私房料理說故事,做味蕾與文化探索的跨界奇人,不用說,常有創意錶現的獨傢巧思,例如將伊拉剋國旗插在一片焦土之中,把客傢菜變身西式料理,或拿颱灣食材試做各種 異國美味……這些進廚房做料理的動力,全來自「以食會友」的一本初衷;他深深相信,這是人與人之間最能傳達愛與幸福感的──至極滋味!

本書特色

1. 從醫者的角度看天下,也以廚神的舌尖談美食,文如其人般,傳達溫潤寬厚的人生觀察,是一本道地談飲食文化、食譜的書,卻也充滿風土采風、世界見聞。

2. 讀者可以透過食物,更深層理解一個國傢或地區的環境特色和生活風貌。

3. 在地景色與食譜,圖文並茂;尤其精心規劃的十場盛宴,每一道都彆具匠心,讀者可以依樣畫葫蘆,辦齣一場場專業級的餐會。

名人推薦

【專文推薦】

「我無法想像的是,他不但細心地篩濾齣一個國傢或地區的代錶性食物、從食物的特質去理解環境和曆史文化的關連,他甚至還寫齣許多食物的『食譜』,從材料、配料到烹調方法,钜細靡遺,某些時候我甚至都會難以分辨此刻這個作者到底是個醫師還是廚師?以及……這個人在研究一道菜餚的時候用的已經是近乎『病理解剖』的瞭吧?」── 吳念真/作傢、導演

「當然,他的異國私房料理旅行劄記還有其他好多說不完的故事。欣賞他的美食創作,味蕾愉悅與感性溫度之外,還有一種人文的厚度。好友們也總是期待隨著他的私房料理發錶,一起經曆一趟又一趟精彩的曆史與人文時空之旅。」──瑪法達/「颱灣食育協會」食育大使、星象專傢

「生命有時盡

愛卻恆久遠

這是我從賴醫師身上看到的人生意義,更感謝上帝賜給我一位有如天使般的摯友。」──謝秀芬/珠寶設計師

【熱情推薦】

尹乃菁/香港鳳凰衛視評論員

吳念真/作傢、導演

鬍天蘭/知名作傢、飲食文化工作者

番紅花/作傢

楊馥如/旅義飲食作傢

葉怡蘭/飲食生活作傢、《Yilan美食生活玩傢》網站創辦人

瑪法達/「颱灣食育協會」食育大使、星象專傢

蔡倩玟/高雄餐旅大學食創所副教授、「食藝」作者、「料理颱灣」專欄作傢

蔡惠民/裸食係列食書作傢

謝秀芬/珠寶設計師

韓良憶/飲食旅遊&生活風尚作傢、FM91.3「良憶的人文食堂」主持人

蘭萱/中廣「蘭萱時間」主持人

(以上依姓名筆畫排序)

著者信息

賴嚮榮

煮飯的人,想讓吃飯的人快樂:

醫療的人,想讓病痛的人好轉。

多年來,行遍四方,緻力治癇,

雖然在2009年獲得「世界癲癇大使」奬,

更在2015年獲頒世界唯一的世界「社會成就奬」;

但更重要的是在這個過程中,

認識瞭世界各地的朋友,

更從世界朋友的分享中學習瞭平民的食物。

懷著以食會友,樂於分享的心情,

在平日以「食」讓傢人朋友快樂,

也以這本書分享給有緣看到的人!

獲奬

2009年世界學會頒發「世界癲癇大使」

2015年世界學會頒發「社會成就奬」(每兩年從全世界遴選齣一位)

現任

高雄長庚醫院神經內科主治醫師

曾任

髙雄長庚醫院癲癇科主任

髙雄長庚醫院神經科主任

髙雄超越巓峰關懷協會理事長

世界癲癎局副會長

繪者簡介

林亭吟

我,長庚小護士,林阿丸,丸仔

當料理魂上身,是阿丸師

當咖啡魂上身,是丸咖

當麵團魂上身,是丸胖

當畫筆一上手,看到什麼畫什麼,

就這麼……繪齣瞭丸圖;

丸領域裏的每個小作品,

都是我自己引以為傲的傑作!

我,是林亭吟。

圖書目錄

(推薦序二)善於用異國私房料理說故事,做味蕾與文化探索的跨界奇人──瑪法達/「颱灣食育協會」食育大使、星象專傢

(推薦序三)愛,恆久遠 !──謝秀芬/珠寶設計師

前言 因緣際會

最深刻的記憶,來自不完美的點點滴滴

從擔心到陪伴,X小姐的長長生産之路

因為瞭解而支持,而為他們努力

擔任無國界醫師,認識世界友人和美食

「世界癲癇大使」和「社會成就奬」

菲律賓 Philippines 震撼!生命在這裏轉摺

在杯盤狼藉的餐桌上,開始吃晚餐!

西、美、日殖民+菲律賓在地,飲食混搭風

迴颱灣的菲律賓餐桌

濛古 Монгол улс 草原人傢的豪氣、酒氣與飲食智慧

跟著熱血的大學生坐弋壁火車,為病人送藥

草原上的美食,離不開牛、羊、馬和酒

師生之間有一世的情緣

韓國 Korea 辣得突齣,宮廷&平民美食都經典

破除歧見,從製度和社會文化慢慢改變起

宮廷料理,經典;泡菜,道地得很過癮

中國 China 醫緣上海和藏區,帶迴川菜麻辣嗆

剛開放不久,處處飄著政治味

十多年後再連結,大不相同

去西藏路上,豈能錯過八大菜係之一(川菜)

【異國的餐桌1】:香、麻、辣,川菜餐會熱呼呼

法國 France 懷念在法國上廚藝課的日子

掙脫疾病束縛的好榜樣

騎單車上阿爾卑斯山,跟米其林餐廳大廚學藝

法國的菜市場賣的很不一樣

【異國的餐桌2】14道盛宴圓夢──迴颱灣一起做菜,美食+美酒話當年

非洲 Afirca 黑奴、殖民史斑斑,食物融閤亞洲香料味兒

在艱睏的環境下做一些事情

歐洲人運香料經過這裏,食物也飄香

這裏有咖啡迷喜愛的味道

【異國的餐桌3】辦一場非洲餐會,和好朋友分享歡樂

祕魯 Peru 印地安人也愛吃中菜?神祕小國有特色

來到熱情的國度,旅人小心安全

令人訝異的神祕小國:祕魯

【異國的餐桌4】和同事分享南美洲的食物

馬來西亞 Malaysia 品嘗南洋美食,要先瞭解三大族和娘惹

融閤馬來人、印度人、中國人、娘惹

為朋友慶生,辦一場馬來盛宴吧!

【異國的餐桌5】辦馬來西亞餐會,迴敬當年教做菜的朋友

越南 Vietnam 異國風融閤在地東方特色,無限味兒

分外珍惜大傢能為颱灣而努力

法國麵包、麝香貓咖啡、蜂甬、未齣生的鴨仔蛋、小闆凳美食

越南河粉,平民美食學問大

似曾相識的小吃料理,廚具創意和擺盤也有巧思

香蕉在食物上的用途比我們多

義大利 Italy 韆年風華淬煉,大城小鎮各有姿態

當起臨時大廚,美食療癒傢鄉的夥伴

羅馬大街和超市

遠離塵囂,韆年小鎮裏的慢食、慢活

山城在地味和颱灣傢鄉味,比一比

吃,凝聚你我,凝聚瞭一傢人

【異國的餐桌6】自己傢中的義大利餐桌

新加坡 Singapore 既國際化又有殖民色彩,還飄著海味

與颱灣有相當良好的關係

魚頭、早餐、小吃攤,既相似又獨特

靠海的國際都市和殖民色彩,味道就是不一樣

【異國的餐桌7】辦新加坡餐,共享香噴噴的中鞦佳節

印度 India 人種、宗教、語言大熔爐,天堂和地獄的交界

天堂與地獄並存的國度

爭取,纔有生存的空間

龐大的送便當機製,真是神奇!

吃素人口世上最多,最愛鷹嘴豆

伊拉剋 Iraq 走過人間樂土,憶友人,你好嗎?

不再是上帝的應許之地瞭

朋友們是否還安好?

【異國的餐桌8 】連結記憶,決定做一次伊拉剋餐會

日本 Japan 大和廚房,藏著人情與真滋味

在靜岡的樂事:喝杯茶、啖海鮮

跟著日本老師做學問,深入飲食文化

從人生哲學,到水果味咖哩,蕎麥麵,壽司

鞦刀魚的滋味

非關美食,也是觀點

他山之石,颱灣如何與世界接軌?

以料理會友,大廚的創作帶來意外驚喜

美國 America 從颱灣到德州、紐奧良,多元文化好滋味

美國人的守法精神,令人驚訝 !

美國文化和生活

自己下廚,用颱灣料理兜起聚會所

到紐奧良拜師學藝

中南美洲料理,最常見Empanada暖胃

土耳其 Turkey 東西熔爐,既衝突又搖擺,也是迷人!

對伊斯坦堡充滿兩極的情感

逛大市場讓人覺得,一定可以做齣很精采的料理

地中海邊喝花茶、吃點心,當地人非常快樂的享受!

來份綜閤甜點結尾吧!飯後到大市場挖寶

【異國的餐桌9】八方會

颱灣 Taiwan 迴到原點,懷念傢鄉味──客傢菜

食物與人生都來自傢的味道

【異國的餐桌10】客鄉義廚

圖書序言

依「醫囑」,煮一道生平從未嘗試過的異國菜餚

吳念真/作傢、導演

在您品味賴醫師的無國界盛筵之前,請容許我先提供小菜一皿。

多年前去荷蘭鹿特丹參加影展,有一天和幾個颱灣同行相約午餐。菜單一來發現上頭有個特彆加框推薦的項目叫「傳統荷蘭食物」,菜名寫的是陌生的荷蘭文,不過內容描述用的倒是英文。

好奇之下我點瞭其中一道,內容物是這樣寫的:馬鈴薯泥,酸高麗菜和香腸。

你會怎麼想像這道菜?

應該和我差不多吧?就一個盤子放瞭一坨馬鈴薯泥,一坨酸高麗菜,中間彎著一根或幾根洋香腸,然後幾片生菜點綴顔色,應該是這樣沒錯吧?

錯瞭!

大約經過半小時左右吧,所有朋友們點的漢堡、三明治、義大利麵等等早已上桌下肚瞭,唯獨我的菜一直沒來。

就在瀕臨焦躁邊緣的時候,但見一個壯碩的女服務生端著一大鍋東西從廚房笑咪咪地快步齣來,也許鍋子的體積有點誇張吧,我當下完全忘瞭禮節,憋著

笑說:「哇靠,竟然有人點這麼一大鍋東西?恐龍點的啊?」

哪知語音未落,那一大鍋東西就被捧到我麵前來瞭!

隨之而起的當然是同行們爆齣的充滿嘲諷、驚訝以及幸災樂禍的笑聲。

在笑聲中掀開鍋蓋,先看到的是一條剛好繞瞭鍋子一圈的粗大的香腸,而底下則是滿滿一鍋灰白色的東西!沒錯,就是馬鈴薯泥,然而……酸高麗菜在哪裏呢?舀瞭一大匙入口之後纔明白,原來它被剁得碎碎地,就和在馬鈴薯泥裏頭。

菜單上所描述的完全屬實,隻是和自己的想像畫麵不同而已。

想像的根據是來自我對「餐廳餐點」的直覺判斷,而「傳統食物」意味著的則是外人並不理解的在地生活的真實。

那道菜的份量真的有點多,幾個人你一匙、我一匙地舀瞭半天還是吃不完。所有人的共同感覺是:馬鈴薯泥的酸味太過,但好像沒有加鹽,淡而無味,香腸則反而太鹹瞭一點。

之後的咖啡時間裏,一夥人開始「學術性」地聊起這道菜來。

有人想起梵榖的名畫「食薯者」,說畫的背景應該也是荷蘭吧?畫裏頭幾個莊稼人看起來都很粗壯,點著燭火的晚餐桌上好像就是一鍋馬鈴薯,其中一個人以滿是勞動痕跡的手指抓著一顆馬鈴薯,眼睛注視著它。

整幅畫最精彩的應該就是那個眼神吧?有人說那是一種極度疲憊之下的無神、視而不見,有人看到的則是麵對貧苦的無力、哀怨……扯遠瞭,總之,最後眾人的結論是在這個土地低於海平麵的國度裏,馬鈴薯應該是早年這裏最容易栽種、收獲的主食吧?酸高麗菜就如同我們的酸菜,不但可以長期儲存,更是最簡單、廉價的「下飯菜」,至於香腸當然是這鍋馬鈴薯泥的主角,但是它最主要的任務應該是以「美味的動物性蛋白質」的魅力引發你的食慾,把那一鍋淡而無味的馬鈴薯泥給全部塞進肚子裏,除瞭讓你「飽足」之外,也讓這些澱粉提供你下一次勞動所必須的熱量。

所以,這道「傳統荷蘭食物」其實就像早年颱灣勞動者的便當:一大盒的白飯,上頭是幾片醬菜,一塊鹹魚或一塊鹵肉。

日常食物的背後顯現的往往是一個地區的環境特色和世界化之前的生活狀態。

不知道各位有沒有發現,許多傳統的颱菜都有一個共同的「公式」,那就是「美味的動物蛋白質+鹹料」,目地隻有一個:好下飯,比如:菜脯蛋、蔭鼓蚵、

鹹菜鴨、瓜仔肉……看到這些菜餚你不覺得依稀就可以理解移民初期先民們生活的艱辛和因此所養成的儉約的習性?

因此,想要深一層去理解一個國傢或地區的過往曆史和居民性格,從食物著手絕對可以觸類旁通,而且充滿驚奇和樂趣。

好吧,我承認這是我想推薦賴嚮榮醫師這本書的主要原因。

賴醫師以無國界醫師的經曆走過將近二十個國傢之後所寫下的這本書的主題讓我意外地是,他寫的並不是他的善行義舉,而是食物。

當初,他說他想齣一本有關食物的書的時候,我直覺的揣測是:以一個醫師身分和社會階層,他寫的應該是各種米其林星級的美食經驗吧?

都要跟著他的文字走完全程之後,纔知道他想跟我們說的正是:透過食物我們可以更深層地去理解一個國傢或地區的環境特色和生活麵貌。而我無法想像的是,他不但細心地篩濾齣一個國傢或地區的代錶性食物、從食物的特質去理解環境和曆史文化的關連,他甚至還寫齣許多食物的「食譜」,從材料、配料到烹調方法,钜細靡遺,某些時候我甚至都會難以分辨此刻這個作者到底是個醫師還是廚師?以及……這個人在研究一道菜餚的時候用的已經是近乎「病理解剖」的瞭吧?

世界無比寬闊,到瞭一個年紀自己其實非常清楚這輩子所走過、看過的地方都將隻是滄海一粟,感謝賴醫師讓我成為這本書最初的讀者之一,他除瞭讓我能以閱讀取代「行萬裏路」去拓展視野之外,更讓我能以想像享受瞭無數的美食,甚至幾度想去特定的地方採購特彆的配料,目地隻為在颱灣的廚房裏依「醫囑」煮一道生平從未嘗試過的異國菜餚,並從中去認識、理解那個遙遠國度的環境和生活。

推薦序二

善於用異國私房料理說故事,做味蕾與文化探索的跨界奇人

瑪法達/「颱灣食育協會」食育大使、星象專傢

美食真是身心靈療癒的超級祕方,餐桌上的神奇魔法。而私房料理更像是帶著記憶溫度的美食,連結味蕾、情感與故事,暖心暖胃又療癒。賴醫師就是這樣一個善於用異國私房料理說故事,做味蕾與文化探索的跨界奇人,更可以說是一位文化食神。

認識賴醫師是在米其林名廚江振誠的內湖The Raw餐廳的一場盛大聚會。遇見瞭傳聞中醫術精湛、更喜歡「用異國特色私房料理食譜書寫行旅劄記」的料理神人。

主持人介紹長期支持公益團體的他,是一位代錶颱灣跨國行醫多年、足跡超過七十個國傢的無國界名醫。特彆的是,每到一處落腳行醫之餘,他一定以食會友,鑽研在地美食文化。與當地人建立友誼之際,還喜獲各方傳傢料理傾囊相授。隨著他行醫天涯行蹤,幾年下來,書架上收集瞭滿滿的各國道地私房食譜。

迴到颱灣,他不時嘗試以擅長的國際私房料理創作,他會租用不同的餐廳廚房和大廚一起做菜,號召美食同好同饗,以主題發錶。那往往也是匯集各界名人雅士、企業菁英把酒論劍的一大盛事。

記得參加過一場名為「Mosul 烽火伊拉剋」主題的晚宴。當時正值ISIS聖戰士恐怖組織以焦土政策圍城摩蘇爾(Mosul),該地戰火連天,到處滿目瘡痍、難民倉皇逃逸之時。賴醫師惦念著那裏曾經攜手一起為窮人看病的伊拉剋醫師朋友安危去嚮未蔔,感傷而做「為摩蘇爾祈禱」的伊拉剋主題係列六道料理。

現場放著他收藏的伊拉剋CD音樂,他還引據聖經,讀瞭一段感性文字:

「根據聖經,摩蘇爾是幼發拉底與底格裏斯河交匯的地方(兩河文明與有名的迦勒底星象理論的發源地),傳說中的『伊甸園』與史書上亞述首都尼尼微所在。」

這個跟亞美尼亞一樣的原始基督教古城,在曆史更迭中已成迴教主流。除瞭庫德人,其實還有相當比例的亞美尼亞人。人口七十萬,其中已有五十萬人齣逃。飽受戰亂蹂躪,幾近亡城滅種的「伊甸園」,在烽火中成瞭「人間煉獄」,成瞭很令人觸目心驚的曆史諷刺。

卡洛斯醫師為晚宴取瞭「悲傷摩蘇爾」這個瀋重的主題,戰爭、文化與曆史的遺憾與悲愴都融進食物裏瞭。

他說,想藉此獻給戰亂中不知所終的那些伊拉剋醫師夥伴們。用記憶中的伊拉剋滋味,紀念戰爭前的歲月美好與純樸。

當然,他的異國私房料理旅行劄記還有其他好多說不完的故事。欣賞他的美食創作,味蕾愉悅與感性溫度之外,還有一種人文的厚度。好友們也總是期待隨著他的私房料理發錶,一起經曆一趟又一趟精彩的曆史與人文時空之旅。

推薦序三

愛,恆久遠 !

謝秀芬/珠寶設計師

我們和賴醫師的關係說起來是介乎好友與傢人之間,為什麼這麼說呢?我這幾年身體不隻微恙,而是齣瞭很大的問題,從就醫、研究資料和我的先生討論各種可能狀況,到參與術前說明,賴醫師一直以傢人的身分齣現。他不隻是好朋友的關懷而且提齣專業的意見與我的醫師討論。

然後這樣的情緣是如何發生的呢?

十多年前瞭吧,有個十二月三十一日的夜晚,我和先生從墾丁遊玩歸來;想吃日本料理,習慣性地挑瞭闆前的座位,也禮貌性地和坐在我右邊的男士微笑點頭招呼。

奇妙的事情發生瞭,當我看到這位男士的雙眼,心中不禁想著:「好純淨的眼神,一定是個很好的人,我想要跟他做朋友。」

於是左轉問我先生:「我們可不可以請這位先生喝一杯Sake呢?他說當然可以啊!」於是坐我右手邊的賴醫師就成為我這輩子唯一主動搭訕,又請他喝酒的男人。邊吃邊聊纔知道他是位醫師,喜歡旅行、喜歡烹煮料理,當下覺得是位生活經驗豐富又有趣的人。

成為好朋友之後,賴醫師每次齣國迴來總會做些新學到的料理與我們分享。從土耳其菜,到成都夫妻肺片,到客傢美食;尤其客傢小炒是我吃過最細膩有層次的,那可是一個食材炒齣味道再加入另一種食材,層層堆疊以時間換取滋味,慢慢地溫溫柔柔融閤在一起,在口腔裏跳探戈,你來我往挑逗個不停,甚是迷人。

而且如果你吃過他做的當令果醬和自釀水果酒,那真是隻有「幸福」兩字纔足以形容的瞭。

賴醫師醫術醫德兼具,視病如親,很願意花時間和精神傾聽病人心聲,然後如偵查案子推理釐清,層層剝開直追謎底。他多年來尤其投入癲癇關懷工作,足跡遍及外濛古等第三世界國傢,還獲選為國際「癲癇大使」,是真正的颱灣之光。

生命有時盡

愛卻恆久遠

這是我從賴醫師身上看到的人生意義,更感謝上帝賜給我一位有如天使般的摯友。

前言

因緣際會

作傢洪醒夫在《紙船印象》中有段話,每個人的一生都會遭遇許多事:「有些是過眼雲煙,倏忽即逝;有些是熱鐵烙膚,記憶長存;有些是像飛鳥掠過天邊,漸去漸遠……」,這些事情都是我們人生曆程的緣分,有些曆曆在目,有些走入我們深層的記憶裏,有些我們居然忘瞭,但有時像潘朵拉的寶盒打開,許多緣分會從腦海鮮明的浮現。

最深刻的記憶,來自不完美的點點滴滴

有一次和腳踏車隊騎高雄墾丁之旅,中午經過屏東省公路旁的佳東鄉小村莊,佳東鄕是屏東六堆客傢聚落的左堆,在佳鼕鄉裏沿街可以看到許多的粄條店,這是客傢聚落的特色。

由榖歌地圖相中瞭一傢粄條店吃中餐,當我點完餐先上廁所返迴座位時,聽到老闆在問腳踏車友們,剛剛那位是賴醫師嗎?我看瞭一下老闆和老闆娘,他們興奮的大喊,真的是吔!連忙説:「你記得我父親曾XX嗎?」記憶深處的老先生馬上浮現,當下就錶演老先生走路的様子給他們看,他們連聲:「對、對、對!」老先生因為巴金森癥有行動的睏擾,看瞭好多醫生,因為隻會客傢話,無法讓醫生瞭解他的痛苦,藥物一直調整不好,我瞭解他的語言,聽他的痛苦,調整之後似乎大為改善,我想是因為他語言通而病情改善,至少他自己及傢屬都有大幅的滿意,追蹤瞭好多年。有一次老先生的孫子來門診說阿公在睡夢中過世瞭,也就很多年沒見過他們瞭。老闆跟老闆娘喃喃說道,一定是他們爸爸的靈魂牽著賴醫師來到鄉下這裏的小店;從他們的眼神和動作可以看齣,整間店似乎洋溢著快樂的氣氛,或許這就是我們記憶中的緣分吧!

由於佳鼕鄉靠海,傳統的佳鼕鄉粄條高湯是用鮪魚熬成,肉燥則是用鮪魚和豬肉混閤而成,與絶大部分客傢鄉鎮的粄條風味不同,湯頭不油膩,粄條裏可能放豬肝、鮪魚、蚵仔,不放豬肉片,可以吃得到海鮮味道。當天和老闆聊天,説我們中午十二時來怎麼吃不到粄條?隻剩米粉?他説鄉下人起得早,早上五點半就有人敲門瞭,所以營業到下午二點,當天在我們之後到的客人,連米粉都吃不到瞭(賣完)!老闆娘說她要自己做粄條,下次一定要來,相信不久之後,我會再造訪的。

把這奇妙的緣分告訴瞭當住院醫師的學生,過瞭一星期她告訴我,老師,「你還記得三年前我們一起照顧過的腦瘤病人嗎?」她聽瞭我的描述後,假日去瞭同一傢粄條小店,結果是店傢顧用的店員認得我的學生,這個店員的父親住院時是我學生照顧的。我開始迴想起來那位失明的老先生,他在中風和得腦瘤的時候,我都照顧過,難怪那天我到店裏時,所有的人都很快樂,原來是兩位老先生的𩆜魂引領我進入瞭這傢鄉村小店的緣分。

人生中最深刻的記憶,往往是生活中不完美的點點滴滴,但卻是我們記憶中的完美;緣分就是這樣,往往是不順利的事情緣分最多。

從擔心到陪伴,X小姐的長長生産之路

X小姐在她十八歲左右因為腦炎併發嚴重的重積癲癇發作,在加護病房昏迷瞭一個多月,傢人和我們醫護人員都很慶幸她能在鬼門關前繞一圈平安的齣院,比較麻煩的是腦炎後的癲癇發作相當難控製(即使用瞭多種藥物)。小女生正值青春期,生活完全不受控製,愛玩愛熬夜,令她父母和我傷透腦筋。因為她也不按時服藥,每次都得勸說和討價還價,規勸正常的睡眠很重要等等應該注意的事項;不過每次都是在門診嬉笑,不知道有沒有聽進去。有一次鼻青臉腫的來到門診,告訴我車子撞壞瞭,被禁足瞭,還說,住在那裏沒車真的不方便,我隻好跟她説,「瞭解我苦口婆心規勸沒控製好,不能開車是真的瞭吧!」她纔慢慢的聽話。

經過瞭幾年,小女孩長大瞭,疾病控製也好瞭一些。有一次來到門診,很慎重的跟我説「懷孕瞭」,聼到這個消息本來是應該替她高興的,在癲癇控製睏難的狀況下能有好的歸宿且勇敢懷孕,是相當值得喝采的事;但是事齣突然,她服用多種藥物,是否會影響胎兒,令我擔心不已!她想勇敢的走下去,所以我特彆拜託婦産科的同事多費心在高危險妊娠上的處理。在快生産前一個月她來門診復診,要求我下個月不能齣國,因為她快生産瞭,我在她比較安心!

到瞭她生産當天,婦産科同事呼叫我快到産房,她快生瞭;當到達時,我發現她先生、男方傢屬及女方傢屬排排站在等我。我好奇的問她先生,「你應該進産房體會和一起加油的啊,」他們全部都異口同聲請我進産房,她就握著我的手生瞭第一胎。感受著她生産的痛及用力握手,是非常特殊的經驗,婦産科的同事也特彆留下我們握手一起努力的照片。兩年多後,第二胎也是握著手順利的生産,之後看著日漸順利長大的一男一女小孩打打鬧鬧,心裏的擔心放下不少。經過好多年,最近她迴診說,「不小心有瞭,」看來我又要擔心一次瞭!雖然在這個過程中充滿瞭睏難,但在記憶裏總是非常的深刻。緣分的記憶常常來自於睏難而且多變的遭遇。

因為瞭解而支持,而為他們努力

在照顧睏難控製的癲癇發作上,碰到的不止是發作的問題。發作本身因為失去意識,等於失去瞭自我控製,那種突然在衆人麵前醒來的狼狽、無助、害怕,本身就已需要很大的勇氣麵對;而發作對生病者的人生曆程,包括求學,交友,婚姻,工作,交通等等,都有更多的挑戰!以交通而言,在日本篇我們有談到,日本政府基於世界潮流及對癲癇的認識,已經放寛瞭經服藥兩年、沒有發作的癲癇病友,可以重新申請駕照;至於颱灣,目前還是嚴格禁止所有的癲癇病患駕駛。對於癲癇這疾病,大部分的人並不瞭解,尤其癲癇發作時常有肢體的動作及失去意識,一般人可能因不瞭解而害怕,也可能因古老傳說的印象,甚至有歧視及標簽化的想法;這些社會印象及不正常觀念的壓力,讓生病的生命又多瞭一層負擔。

有的因為常常發作的關係,一個工作都做不久,職場上要麵對的不隻是自己的能力,健康的不確定性常讓工作需要短暫的停頓,在跟同事、雇主互動時,也要大傢相當的瞭解與幫忙。也有更多的病友可能因為更嚴重的發作,甚至很少齣門,自我封閉,在經濟上變成弱勢的族群需要傢人照顧;這些都存在我們的社會裏,需要更多人的關心。

一九九五年時,鑑於這個問題,老師施茂雄醫師在颱北成立瞭颱灣癲癎之友協會,主要是開始透過社會教育,例如書報、廣播、電視、雜誌以及之後的網路,希望傳達和教育一般大眾,減少對癲癇發作不正常的歧視及概念,使得癲癇病友在人生的曆程中,不因生病而承受社會上不對的對待方式。

隔年一九九六年,經由施老師的協助,以及髙雄區許多熱心誌工、病患傢屬、病友、社工人員及醫藥同伴的閤力,我們也成立瞭「髙雄市超越巔峰關懷協會」的人民團體,開始南區的誌願工作。一方麵用以推廣癲癇的知識,傢屬的支持,給予癲癇朋友的心理支持;另一方麵也提供難治型的癎癇病友(不隻在發作時控製睏難)生活上更多的幫助,尤其是在工作上,他們需要很大的支援。

我們開始學習如何的經營非政府組織(NGO),嚮聯閤勸募申請計畫推展社會工作,並開始和髙雄市政府閤作,逐漸有賣二手貨的小店和做些饅頭包子的小舖,讓真的有睏難的病友們也有個舞颱賺一點小生活費。在這個階段,由於花旗銀行在社會的影響,不隻有聯閤勸募的成功,也成功的輔導喜憨兒計畫,社會企業的模式在颱灣逐漸發展,有許多的基金會協助弱勢者以自己的力量幫助自己。

所謂的社會企業,廣義來說,就是一個用商業模式來解決某一個社會或環境問題的組織,例如:提供具社會責任或促進環境保護的産品及服務、為弱勢社群創造就業機會、採購弱勢或邊緣族群提供的産品及服務等。其組織可以以營利公司或非營利組織之型態存在,並且有營收與盈餘。其盈餘主要用來投資社會企業本身、繼續解決該社會或環境問題,而非為齣資人或所有者謀取最大的利益。「髙雄超越巔峰關懷協會」也和高雄熱心的社會人士葉秀燕大姐,成功的為成立小舖及饅頭包子工廠辦瞭盛大的募款餐會,朝著自立自強的目標及社會企業的模式,嚮前邁進。

為瞭這小舖,我和協會的朋友們不斷的討論饅頭、包子,並且到許多著名的包子店試吃包子饅頭,對於麵團其中的酵母、老麵、麵粉及發酵過程,有更進一步的瞭解。在衆多不同的包子中,要做齣令人感動與懷念的內餡也是相當的挑戰,於是請教 Franco大廚和大傢試味道;在餡料的製作上,包括洋蔥的炒香及其甜味,蔥、薑帶給肉去腥及香味,豬肉部位要如何選擇及肥瘦的比例等等,都是學問。想要能夠自立自強,就要先把産品做好,從手工到半自動化,到量産及行銷。

擔任無國界醫師,認識世界友人和美食

二00四年時,在老師施茂雄醫師的鼓勵下,我開始在國際癲癇局工作,一方麵是學習其他國傢的經驗,一方麵將過去在颱灣如何推展癲癇病友的生活品質提升,與其他國傢交流。另外也幫忙一些經濟比較弱勢的國傢,協助申請計畫,並且在計畫中推動癲癇的照顧,從亞洲、非洲到南美洲,結交瞭許多的朋友,有機會生活在一起,學習瞭不同的文化與飲食;這本書是將過去多年和世界上朋友們的一些交流,以及小時候從父母的傢學中習得的,做一個食物的分享。

在國際癲癇局的任務中,我主要負責的是亞洲國傢;在逐個國傢拜訪及推動計畫的過程中,體會瞭很多的事情。本書第一章,就是以菲律賓起頭,因為在那裏的感觸最多,之後也去瞭最多次,推動瞭數個計畫,算是有最深緣分的國傢──始終記得那些洋溢著熱情微笑的臉孔及樂觀的個性。外濛古的冰天雪地同樣令人難忘,雖然寒冷,人民卻有溫暖的心,我在有限的經費及資源裏,做瞭好幾個有意義的計畫,與他們一起,彷彿看到瞭年輕的希望。越南、寮國和柬埔寨,則是施力很睏難的地方,雖然有友善的人民,但是要跨越鴻溝、組織非政府組織,是完全的禁忌,令人還感受到某些的壓力。

澳洲、紐西蘭、日本等先進國傢有先進的社會製度值得學習;紐西蘭因為靠近一些太平洋的島嶼,有機會一起推動計畫做小島的照顧,連鄰近的中國和世界各國都可以見到它的崛起。中國已經從接受外援進展到援助外國的大國瞭;同様多人口的印度,貧富不均,仍有相當多要努力的地方,鄰近印度的國傢也都還在發展之中。這麼多年來到各國參訪執行計畫,感謝當地友人帶領我認識瞭他們的文化、食物,也教瞭我許多的菜,迴到颱灣纔能分享他們的文化、友情與菜色給自己的傢人、同事和朋友。

「世界癲癇大使」和「社會成就奬」

因為多年來推動在地和國際的癲癇照顧,二00九年時世界學會頒發瞭「世界癲癇大使」奬項給我;到瞭二0一五年世界學會在伊斯坦堡舉行世界會時,再次頒發瞭每兩年從全世界遴選齣一位的「社會成就奬」給我。利用該次機會,我再度來到伊斯坦堡,順便學習瞭神祕的東西混閤料理,這也就是後來我舉辦土耳其料理餐會的源起。

對於獲得世界最髙榮譽的頒奬,真的是惶恐,國內外有太多的學者或是社會工作者比我優秀,貢獻也更多,怎麼樣也不應該輪到我。記得在到瞭伊斯坦堡領奬時,很不好意思的問會長,世界上有這麼多服務的人,為何輪得到我?他説瞭一句話:「有很多的國傢幫你背書,而且選舉委員們也很珍惜有人能用自己的經費,不斷去這麼多國傢拜訪做事。」

這讓我想到多年前剛到菲律賓餐會那一幕,我們要迴歸初衷,用心、用自己的感情去關心他人,不要受到一些外在的乾擾。或許,也就是從菲律賓啓動服務的那一刻開始,帶給瞭我接續而來的所有緣分吧!

圖書試讀

東西熔爐,既衝突又搖擺,也是迷人!

土耳其菜是世界上除瞭中菜、法菜之外的另一大菜係。逛大市場、甜點店時,會被五顔六色的香料、醃漬食品,和各種乾燥泡茶花卉、甜點、軟糖、乾果迷惑到不知從何下手;多元化的擺設,更讓人覺得在這裏買菜,一定可以做齣很精采的料理。

土耳其有颱灣的二十五倍大,人口約八韆萬,位居歐亞的交界,自古以來就是文化衝突的交界點,西元前開始的希臘羅馬文化後來成為以迴教為主的鄂圖曼土耳其帝國,甚至連濛古及突厥也曾在此有留下痕跡;戰爭衝突、新舊交替、左右搖擺即使到今天還是一樣,但這也是它迷人的地方。木馬屠城的兒時神話故事,鮮然在特洛伊城浮現;伊茲密爾(Izmir)的羅馬柱寫著二韆年前的故事;街頭上濛著麵的、身著洋裝的女性交替的齣現;一天五次清真寺傳來的喚拜聲,餘音繞樑,不斷的提醒著嚮真主的榮耀緻敬,及反省自己的罪過,提昇自己的靈性。

對伊斯坦堡充滿兩極的情感

伊斯坦堡對我而言就和土耳其一様,充滿瞭兩極的情感。二0一五到土耳其接受癲癇世界社會貢獻奬時,曾和過去許多一同工作的外國朋友聊聊過去,充滿瞭感恩、感謝的情緒;但就在入住的市中心、最熱鬧的伊斯提剋拉(Stiklal)街道附近旅館的周邊,隔年竟受到恐怖炸彈攻擊,死傷不少人。耳邊依稀仍有旅館外清真寺和平的呼喚聲,但怎麼一下子突然轉變成爆炸聲和裝甲車的鈴聲;因為過去的工作一直在幫助人而處在受奬感恩氛圍中,突然間變成瞭殺戮的場景……深深感到人類的衝突實在是不容易消除。

用户评价

當我看這本書的名字時,“17國的舌尖美味,世界友誼,愛的醫行路”這些字眼立刻吸引瞭我。我腦海中立刻浮現齣,在一片廣袤的土地上,一群無私奉獻的醫務人員,他們不僅僅是用醫學知識去救助生命,更是在用他們的行動,在世界各地播撒友誼的種子。而“舌尖美味”的齣現,則讓我覺得這本書不僅僅是關於醫療的嚴肅記錄,更是一份充滿人情味的分享。我迫不及待地想知道,在那些被提及的17個國傢裏,他們究竟品嘗到瞭怎樣的美食?這些美食,在作者筆下會是如何被描繪的?是辛辣刺激的非洲菜肴,還是精緻考究的意大利麵,抑或是充滿東方韻味的颱灣小吃?我更期待的是,這些美食的背後,是否都隱藏著一段與無國界醫師有關的故事?也許是當地居民為瞭感謝醫生的幫助,特意為他們烹飪的一頓傢宴;也許是醫生們在異國他鄉,偶然發現的一傢小餐館,其中的食物卻讓他們找迴瞭傢的感覺。我相信,這本書所傳遞的,絕不僅僅是食譜,它更是一種關於愛、關於分享、關於跨越國界的友誼的溫暖敘事。我希望能夠通過這本書,看到一個更加廣闊而美好的世界,感受到人與人之間最真摯的情感連接,理解到,即使在最艱難的環境下,人類對美好生活的嚮往,對分享的渴望,也從未曾停止過。

评分當我捧起這本《跟著無國界醫師走進世界廚房》,內心湧動的是一種難以言喻的期待。我一直對那些默默奉獻在世界各地、用自己的專業和愛心去溫暖他人的故事充滿好奇,而“無國界醫師”這個詞本身就帶著一種神聖的光環。這本書的標題更是巧妙地將醫療的仁愛與美食的煙火氣結閤在一起,讓人不禁遐想,在那些戰亂、貧睏或是資源匱乏的土地上,醫生的雙手不僅拯救生命,是否也曾在那艱苦的環境中,尋找到一縷慰藉味蕾的溫暖?我期待著,作者能夠以細膩的筆觸,描繪齣那些在極端環境下,人們如何用最樸素的食材,烹飪齣充滿生活氣息的食物。這些食物,或許承載著傢的味道,或許是祈禱平安的寄托,又或許是陌生人之間最真誠的善意。我不隻是想知道那些異域風情的菜肴是如何製作的,我更想透過食物,去感受那些被描繪的國度背後的人文故事,去理解在睏境中,人類的堅韌與希望是如何在廚房裏悄然滋生的。這本書,對我來說,不僅僅是一本食譜,更是一扇窗口,讓我得以窺見一個不曾抵達的世界,也讓我有機會與那些在平凡生活中閃耀著不平凡光芒的靈魂進行一次跨越時空的對話,感受那份超越國界,直抵人心的溫暖力量。

评分從標題“跟著無國界醫師走進世界廚房”中,我捕捉到瞭一種奇妙的化學反應。一邊是生死攸關的醫療救援,一邊是撫慰人心的傢常美味,兩者結閤,在我看來,是一種對生活最本質的關懷。我好奇,在那些充滿挑戰的環境下,醫生們如何能在緊張的工作之餘,去留意甚至品嘗當地的食物?這本身就說明瞭,他們不僅僅是治愈身體的醫者,更是關注人的整體,關注人在物質與精神上的雙重需求。我期待,書中描繪的不僅僅是烹飪方法,更是一種生活哲學。當一個人身處異國他鄉,麵對語言不通、文化迥異的人群,食物往往是最直接、最能拉近距離的媒介。我想象,那些無國界醫師們,可能就是在與當地人一起烹飪,一起分享食物的過程中,建立起瞭信任,消除瞭隔閡,纔能夠更有效地開展醫療工作。這本書,在我看來,是一次關於“連接”的探索。它連接瞭不同地域的文化,連接瞭醫者與病患,連接瞭專業知識與生活智慧,更連接瞭我們每一個讀者的好奇心與同理心。我期待,通過這本書,我能更深切地體會到,在冰冷的醫療器械之外,人類最溫暖的情感交流,如何在氤氳的廚房蒸汽中,化作最實在的慰藉。

评分閱讀這本書,我預想自己將踏上一場感官的盛宴,一場關於味蕾與心靈的雙重洗禮。那些散落在世界角落的廚房,對我而言,是充滿未知與誘惑的神秘地帶。我渴望知道,在遠離我們熟悉生活圈的地方,人們究竟會選擇怎樣的食材,又會用怎樣的方式去烹調?是那些令人垂涎的香料,還是那些我們聞所未聞的植物?我設想,這本書會如同一個親切的嚮導,帶領我穿梭於一個個異國市集,認識那些樸實卻充滿生命力的蔬果,學習那些世代相傳的烹飪技巧。更重要的是,我期待著,在每一道菜肴的背後,都能讀到那些與“無國界醫師”相遇的故事。或許是某個偏遠村莊的婦女,在醫生的幫助下重拾健康,然後用傢鄉的特色菜肴錶達感謝;又或許是在某次災難援助中,醫生們在短暫的休憩時刻,品嘗到當地居民分享的、簡單卻充滿力量的食物,這些食物成為瞭他們在艱辛工作中,連接人與人之間情感的紐帶。我相信,這本書裏的每一道菜,都不僅僅是食材的組閤,更是承載著一段段真實的情感,一段段關於生命、關於愛、關於希望的動人篇章,是跨越文化鴻溝,用味覺和心靈構建起來的橋梁,讓我在品嘗美食的同時,也能夠深刻地理解和感受那些平凡而偉大的醫者所經曆的一切。

评分我翻開這本書,首先被其宏大的敘事格局所吸引——“從濛古到非洲、義大利到颱灣,17國的舌尖美味”。這不僅僅是一次簡單的美食介紹,更是一場跨越大陸、跨越文化的深度體驗。我好奇,在這些截然不同的地理環境中,無國界醫師們是如何在他們艱辛的醫行路上,有機會去接觸並品味當地的特色美食的?這背後,定然有著許多不為人知的故事。我設想,他們可能是在完成一項緊急醫療任務後,當地居民為瞭錶達感激,用最地道的傢鄉菜肴款待他們;也可能是醫生們在考察當地的衛生條件時,深入到社區,與當地人一同參與製作食物,從而更深入地瞭解他們的生活。這本書的標題中“世界友誼,愛的醫行路”更是點明瞭主題,我相信,那些美食的背後,蘊含著的是醫者與受助者之間,以及不同文化背景下人們之間建立起來的深厚情誼。我期待,書中不僅僅是列舉菜名和製作方法,更會通過作者的視角,生動地描繪齣那些在廚房裏發生的感人瞬間,那些在食物傳遞中體現齣的善意與關懷。這不僅是一次關於味覺的探索,更是一次關於人文關懷的深度挖掘,讓我有機會去理解,在醫療援助的光輝背後,還有著如此溫暖而充滿人情味的維度,感受那種超越語言和文化的,純粹的愛與分享的力量。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有