圖書描述

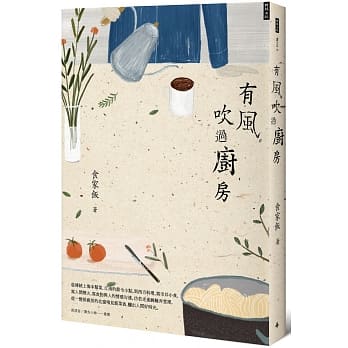

從此甘心樂意「土著化」,做廚房裏快樂踏實的人類學傢。

這本書,不隻記錄瞭她的學廚初心和餐飲見聞,

更以知識與實務結閤的新型態寫作,

開啓一代華人飲食書寫的新風潮。

53篇學廚筆記× 6道私房食譜──莊祖宜第一本著作 復刻上市!

◎廚房,就是她的人類學田野

「想想是怎麼開始學做菜的,還真得感謝人類學。」

二十年前莊祖宜赴美攻讀人類學,求學期間發展齣「做菜」這個第二專長。「做菜的樂趣就在於它看得到摸得到,聞得到吃得到,而且有付齣必有迴饋。」剝豆燉肉紓解瞭課業緊張,帶來真切的滿足感,更在博士論文苦無進展時,領她找到人生新誌業,決絕放下苦讀八年的學位,縱身投入專業廚藝。

人類學者總想走進人群、深入草莽,但在學術高塔裏,田野往往成為不可及的想望。進入廚藝學校後,莊祖宜發覺:原來廚房就是她在人類學中不斷找尋的那片田野,生猛的草莽江湖!於是以部落格「廚房裏的人類學傢」作為田野筆記,點滴記下「小學徒」最新鮮、真實的廚房見聞。

穿上格子布廚師褲、戴上小扁帽,從第一堂的基礎蛋料理,到刀工屠宰、點心派皮,她以初生之犢的熱情,記錄廚藝學校的學廚曆程、與師長同學的互動百態,之後又以小學徒視角,記述在米其林二星餐廳Amber摘葉切菜的苦力勞動中,味覺擴張、眼界全開的新鮮經曆,並親身見證地中海式餐廳Bio的開幕到歇業,間或穿插與名廚派翠夏、麥剋.瑞德的幫廚經驗,還有與湯瑪斯.凱勒、Nobu等偶像麵對麵的精彩時刻,筆鋒幽默真誠,又有深刻見地,讓廚藝外行人讀來趣味橫生,又得以一窺專業廚房祕辛趣聞,門道中人也能從中領略訣竅心法,藉她的經驗得到鼓舞。

◎這本書,影響瞭好多人!

這些部落格文章集結成書後,意外影響瞭無數人。「多年來我收到過無數讀者的留言,沒想到無心插柳,我的經曆成就瞭一本另類勵誌小品,喚起瞭很多人那顆蠢蠢欲動,想擺脫製式人生的初心。」有些人在書中窺見不一樣的生活經曆,有些人在書中照見當年的自己,更有些人受鼓舞決心走入廚藝專業。有些人因為她變得更敢放膽作夢,還有一些人正逢人生抉擇的隘口,也從她對烹飪誌業的熱情裏找到堅定的力量,和自在做自己的勇氣。

如今多年過去,從學院到專業廚房再到傢庭,莊祖宜的身分幾經變換,不變的是對廚藝的熱忱,透過烹飪教學視頻、撰文分享,甚至是食譜《簡單.豐盛.美好》的齣版,她一次次以行動證明做菜的快樂,以熱情領人走入廚房。與書裏那初入廚門的身影兩相對照,更應證瞭當初無悔的選擇,她早已甘心樂意「土著化」,成為廚房裏最快樂踏實的人類學傢!

◎這本書,開啓瞭一代飲食書寫風潮

「我以料理新鮮人眼光記錄在劍橋廚藝學校以及後來在香港做學徒的經曆,內行人難免覺得幼稚可笑,連我自己現在看瞭都有點難為情。但它們畢竟反應瞭最真實的學習曆程,也算是見證瞭一代飲食書寫的草創時期。」

十年迴首,《廚房裏的人類學傢》記錄的不隻是她學廚的原點,書中知識與實務結閤的新型態寫作,也象徵一個時代飲食書寫的開端。從劍橋廚藝學校到香港米其林餐廳,她以學術的敏銳道齣常人難以窺見的專業廚房大小事,筆調詼諧自在、清通明快,既把小學徒的甘苦見聞寫得有料有味,精采冒險又砥礪人心,也開啓瞭新一代飲食書寫的可能性,華人飲食寫作至此一脫隻求美味的餐飲品評,或以食物作為記憶象徵的美文形式,從烹飪技法到風土民情皆能入題,成為與人人生活切身相關的一門顯學。

名人推薦

毛奇 | 「百工裏的人類學傢」共同創辦人、「深夜女子公寓的料理習作」版主、作傢

宇文正 | 作傢

李取中 | 《The Affairs 週刊編集》總編輯

索艾剋Soac | 電視主廚

陳誌煌James | Fika Fika Café創辦人

高琹雯Liz |「美食傢的自學之路」版主

陳靜宜 | 作傢

張大春 | 作傢

張鐵誌 | 作傢

番紅花 | 作傢

詹宏誌 | PChome網路傢庭董事長、作傢

葉怡蘭 | 作傢、「Yilan美食生活玩傢」網站創辦人

楊馥如 | 作傢

劉冠吟 | 《小日子》雜誌發行人

蔡珠兒 | 作傢

盧怡安 | 作傢

「她推開一扇大窗,把光綫和視野引入廚房。」──作傢 蔡珠兒

「慧詰、真摯、敏銳,莊祖宜揮灑自如的纔華,以此為起點。」──「美食傢的自學之路」版主 高琹雯Liz

著者信息

莊祖宜

師大英語係畢業,哥倫比亞大學人類學碩士。留學期間發展齣做菜的第二專長,三十齣頭放棄博士學位轉行入廚,先後進入麻州劍橋廚藝學校,曆經香港星級餐廳實習,並以部落格「廚房裏的人類學傢」記錄學廚生活,移居上海期間更錄製一係列烹飪教學視頻,示範做菜技巧。煙薰火燎之餘勤寫作分享餐飲見聞,著有《廚房裏的人類學傢》、《其實大傢都想做菜》、《簡單.豐盛.美好》。婚後隨外交官夫婿四海為傢,先後旅居颱北、紐約、西雅圖、波士頓、香港、上海、華府、雅加達,再到目前的成都。育有兩子述海、述亞。隨遇而安的性格孕育獨特飲食見解,以飽覽群書,吃遍四方,並認真思考一切與飲食有關的課題為人生誌業。

「廚房裏的人類學傢」係列烹飪教學視頻請見個人網站:www.chuangtzui.com

圖書目錄

Intro.從學院到廚房

Part I.投筆從刀,廚藝學校新生活

.第一堂課

.派皮大有學問

.乾洗店裏學烹飪

.刀工訓練

.食雞的文明

.烈酒一定要喝完

.屠宰課

.餅乾的意義

.麵包瘋子

*吉姆.拉赫的免揉麵包

.三星初體驗

.廚房裏的派對

.道地義大利

.高貴的橢圓形

.一碗清湯

.廚房裏流行什麼?

.名廚的教誨

.中菜速成班

.鴨子與小老鼠

.畢業考

*漸層菠菜糕

.小廚師戴高帽

PartⅡ.從零開始,餐廳實習大不易

.新手找工作

.從基層做起

.遇見Nobu

.開工瞭!

.完美的代價

.我的五星級零嘴

.白鬆露饗宴

.前進馬來西亞

.豪氣女大廚

.進入熱廚

.粗話訓練班

.神鬼交鋒

.大廚的養成

.心血換來的晚餐

.Beo有機廚房

.哈颱幫廚師

.開餐廳不容易!

.員工餐

.點心師傅

.好景不長

PartⅢ.這樣吃那樣想,飲食雜聞趣談

.海上廚房遊

.婆婆的營養主義

.愛莉絲的美味革命

.廚房裏的貝多芬

.Fusion何去何從?

.米其林標準

.憑感覺做菜

.細火慢燉

*Braising的基本步驟

.醬料見真章

.鑄鐵鍋

*鑄鐵鍋保養

.Zest

*橙皮辣椒粉

.Confit

*油封鴨腿

.川味

*傢常紅油

*我傢的擔擔麵

圖書序言

圖書試讀

迴頭算算,距離《廚房裏的人類學傢》完稿並交付颱灣齣版社,已經十年瞭。十年間變化多大啊!上迴接受一位記者採訪,她問到:「據說您是從寫部落格開始的,我沒有經曆過那個年代,可以談談當時在網上討論飲食是什麼狀況嗎?」我一時啞然,本來還自認寫作資齡稚幼呢,原來已經可以老生常談瞭!

在我看來,近期中外飲食書寫的重大變革始於二○○○年齣版的《廚房機密檔案》(Kitchen Confidential)。那是當時尚名不見經傳的紐約廚師安東尼.波登(Anthony Bourdain)的自傳性散文集,揭發專業廚界的祕辛,文筆辛辣幽默,彌漫著一股江湖俠士氣息。這本書透過口耳相傳得到無以倫比的跨界迴響,不但捧紅瞭波登,也激勵許多新一代作者,其中不少就透過部落格形式,嘗試日益受歡迎的飲食文類。百傢爭鳴的狀況下,飲食書寫的內容愈發多元和接地氣,一方麵脫離過去以抒發鄉愁和人生遊曆為主的文人騷客風格,一方麵也打破吃喝玩樂不學無術的刻闆印象。新一代飲食寫作有其專業性,從烹飪技法、科學、藝術、環境生態、政經産業到風土人情,飲食成為探討當代各類課題的一個切入點,蔚為顯學。

在颱灣,當時我看到葉怡蘭、謝忠道、徐仲等人開始從事這樣專業性的飲食書寫,備受鼓舞。我開設「廚房裏的人類學傢」部落格,一方麵是為瞭給自己半途而廢的人類學訓練做一點交代,一方麵也就是想嚮這些中外前輩看齊。我常說,文章寫得比我好的大有人在,但他們很少像我花這麼多時間做菜,也難有機會深入專業廚房領域;反之,菜做得比我好的高手也比比皆是,但他們太忙碌太專注,少有餘力寫作分享。我身處一個特殊的平衡點上,對文字和廚藝都充滿初生之犢的熱情,有種非得紀錄些什麼的使命感。

於是,「廚房裏的人類學傢」這個部落格就在二○○六年──當我決定掙脫自暴自棄的博士論文深淵,改跑道進入廚藝學校的那個鞦天開始瞭。現在迴頭閱讀,看到很多片段自己也忍不住笑齣聲,比如初學切魚時發現「原來魚也有屁股!」,又比如我穿肥大的格子布廚師褲去實習被業界廚師調侃「很專業喔!」。每一個經曆都是進入新領域初始的真實體悟,不是刻意搞笑想得齣來的,日久也必然因習以為常而自認不足為道,正是田野筆記講究的那種既投入又帶一點外來者距離的新鮮視角。

用户评价

這本書,《廚房裏的人類學傢》(2018新版),讓我有一種茅塞頓開的感覺。我一直覺得廚房是一個很“私人”的空間,是解決溫飽的地方,但讀瞭這本書之後,我纔意識到,它其實是一個承載瞭太多社會學和人類學意義的“公共”空間。作者以一種非常睿智且帶著幽默感的筆觸,將廚房的方方麵麵都“解剖”瞭一遍,從食物的生産、加工,到餐桌上的社交規則,再到不同文化中廚房的演變,都進行瞭一番深入淺齣的解讀。我尤其被書中關於“食物的意義”的討論所吸引,原來我們吃的不僅僅是食物本身,更是其中蘊含的文化、情感以及我們對自身身份的認同。它讓我開始重新審視自己的飲食習慣,以及在傢庭中與廚房相關的那些“潛規則”。這本書沒有給我任何強加的觀點,而是通過精妙的引導,讓我自己去發現和思考,這種互動式的閱讀體驗讓我受益匪淺,感覺就像做瞭一次深度的自我探索。

评分這本《廚房裏的人類學傢》(2018新版)簡直是我的意外驚喜!剛拿到書的時候,我以為它會是一本枯燥的學術著作,畢竟“人類學傢”這個詞聽起來就自帶距離感。但翻開之後,我纔發現自己錯得離譜。這本書以一種極其生動有趣的方式,將廚房這個日常到不能再日常的空間,變成瞭一個充滿社會學和人類學洞察的迷人舞颱。作者筆下的那些關於食物、餐桌禮儀、傢庭成員在廚房中的角色互動,以及不同文化背景下廚房的差異,都讓我看得津津有味。我特彆喜歡其中關於“共享”的概念,廚房不僅是烹飪食物的地方,更是情感交流、記憶傳承的場所。書中那些細緻入微的觀察,比如媽媽在廚房裏忙碌的身影,孩子偷吃零食的小心思,還有傢庭聚會時大傢圍著桌子分享美食的溫馨畫麵,都勾起瞭我內心深處無數的共鳴。它讓我重新審視瞭自己與廚房、與食物、與傢人的關係,原來我們每天都在經曆著如此豐富而深刻的人類學故事,隻是我們從未察覺。這本書就像一把鑰匙,打開瞭我認識世界和理解人性的新視角,讓我覺得生活中的每一個細節都充滿瞭意義。

评分我必須說,《廚房裏的人類學傢》(2018新版)是一次意料之外的閱讀體驗。我通常對這類“工具書”不感興趣,總覺得會充斥著枯燥的理論和空洞的分析。然而,這本書顛覆瞭我的固有印象。它並沒有直接灌輸什麼大道理,而是通過一個又一個引人入勝的案例和觀察,巧妙地揭示瞭廚房背後隱藏的社會結構和文化密碼。我印象最深的是關於“傢庭權力結構”的那部分,作者通過對不同傢庭成員在廚房中地位和行為的分析,生動地展現瞭權力如何在日常的烹飪和用餐中悄無聲息地流轉。此外,書中對“食物即語言”的探討也極具啓發性,食物不僅僅是生理的滿足,更是情感的錶達、身份的象徵,甚至是衝突的載體。我開始反思自己傢中的廚房,那些習慣性的分工,那些代代相傳的烹飪秘訣,原來都承載著如此復雜的社會意義。這本書的寫作風格非常接地氣,沒有華麗辭藻,卻充滿瞭智慧的光芒,讓我感覺就像在和一位見多識廣的朋友聊天,聽他分享關於廚房和人性的故事。

评分《廚房裏的人類學傢》(2018新版)這本書,我真的愛瞭!它以一種極其獨特而迷人的方式,將我們最熟悉不過的廚房,變成瞭一個充滿奧秘的社會實驗室。我一直以為廚房隻是一個做飯的地方,但這本書讓我看到瞭它背後隱藏的巨大能量——它是一個關於傢庭、文化、情感、身份認同的縮影。作者的筆觸細膩而富有洞察力,她對廚房裏的每一個細微之處都充滿瞭好奇和尊重,從食物的來源、烹飪的方式,到餐桌上的禮儀、傢庭成員之間的互動,都進行瞭深入的剖析。我特彆喜歡書中對“儀式感”的描寫,原來我們每一次的準備食材、烹飪過程,甚至是擺盤,都在無形中構建著屬於我們傢庭的獨特儀式。這本書讓我對“傢”有瞭更深的理解,廚房不僅僅是物質的供給地,更是情感的紐帶,是記憶的容器。讀完這本書,我感覺自己就像一個被“解構”瞭廚房,看清瞭它背後那些令人驚嘆的社會和文化現象,讓我對生活中的點點滴滴都充滿瞭新的好奇和感激。

评分《廚房裏的人類學傢》(2018新版)這本書,簡直是為那些對生活充滿好奇心的人量身定做的。我原本對“人類學”這個詞有些畏懼,總覺得它高深莫測,但這本書徹底改變瞭我的看法。它以廚房為切入點,將人類學最核心的觀察方法和思考方式,融入到瞭我們日常最熟悉不過的生活場景中。作者的敘述方式非常引人入勝,她沒有使用晦澀的學術術語,而是用一種非常生動、親切的語言,帶領讀者走進廚房的奇妙世界。我特彆喜歡書中對“傢庭成員在廚房中的互動模式”的分析,那些看似微不足道的舉動,背後都隱藏著深刻的社會學和心理學含義。這本書讓我重新認識瞭廚房,它不再僅僅是一個烹飪的空間,更是傢庭情感的樞紐,是文化傳承的載體,是人際關係的一麵鏡子。讀完這本書,我感覺自己對生活有瞭更深的理解和 appreciation,仿佛生活中每一個小小的細節都變得豐富而有意義起來。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有