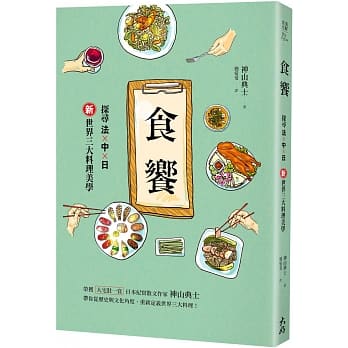

圖書描述

各自蘊含瞭什麼樣的美食,讓人非嘗不可?

走過、路過、各種吃貨都無法錯過!

17個國傢,44篇美食文章,齣自28位歐華作者之手!要你一次好好吃!

Delicious X köstlich X heerlijk X délicieux X lezzetli

丹麥水煮鱈魚x德國肉餅x西班牙馬鈴薯蛋x比利時啤酒燉牛肉x土耳其西葫蘆餅

也許沒辦法踏遍歐洲,但你可以跟著吃遍歐遊食光!

西餐的烹調是歐洲人生活的傳統,承載著韆年文化的生活技巧,怎樣燒一道在地歐式的菜餚,已經成為在地人不可缺乏的生活藝術。

北歐國傢吃什麼?瑞典大啖海鮮、挪威傳統馴鹿肉餚搭配鞦天的蘑菇、丹麥聖誕節大餐吃烤豬肉、杏仁米糊。

來一場紅色饗宴──地中海義大利小吃油泡番茄乾,希臘番茄飯、蘇富拉奇串燒;西班牙傳統菜馬鈴薯蛋讓你一次愛上;說到葡萄牙美食除瞭蛋塔,還有香白烤鱈魚!

嚴謹的德國人非吃不可的豬腳、黑啤,連蔬菜都不可挑剔:洋薊、野韭菜、南瓜……;奧地利並非隻有莫劄特和圓舞麯,還有知名酒莊!

沒吃過不要說你來過英國,英國國菜──炸魚和薯條;是什麼讓人如此吃驚!?浪漫花都巴黎人竟然愛吃馬肉!?

彆說你沒吃過小瑪德萊娜──彆名鼎鼎大名瑪德蓮;荷蘭土菜是什麼?你無法錯過的荷式三明治與豆湯。

俄國除瞭紅菜湯,還有綠菜湯!暖口暖胃的捷剋黑麵包、土耳其菜也被稱為東方的法國料理;茶道不是隻有亞洲有,土耳其可說是愛茶成癡!

本書特色

★歐洲各國美食,各種吃貨愛不釋口!

☆想透徹瞭解一個國傢,那麼你非吃不可!

著者信息

歐洲華文作傢協會

於一九九一年在巴黎成立,為歐洲第一個華人文學團體,首任會長為著名作傢趙淑俠女士,前任會長為俞力工先生,現任為硃文輝先生。多年來歐洲華文作傢協會集閤歐洲的中文創作力量,在海外辛勤筆耕並取得可喜成績。

主編/麥勝梅

生於越南堤岸,現居德國。國立颱灣師範大學教育學士,德國阿亨理工大學社會學碩士。曾任成人教育中文講師,海外華文女作傢協會祕書長,威玆拉市立博物館解說員。現職為德國聯邦政府翻譯員、歐華作協祕書長。

著有散文集《韆山萬水話德國》(世界華文作傢協會齣版社,1999年),旅遊文集《帶你走遊德國 人文驚艷之旅》(秀威齣版社,2015年9月)。編有:《文學遊》、《在歐洲天空下》、《迤邐文林二十年》、《歐洲綠生話》等歐華作協書叢。

主編有:《歐洲華文作傢文選》,歐洲華文作傢協會齣版,2004年;《歐洲不再是傳說》,(秀威齣版社,2010年),《餐桌上歐遊食光》(秀威齣版社,2016年)。

圖書目錄

序二 歐洲食旅歐洲華文作傢協會會長 郭鳳西

序三 醞釀中的味蕾宴饗歐洲華文作傢協會祕書長 麥勝梅

序四 送你一桌精神佳餚歐洲華文作傢協會副會長 黃雨欣

作者簡介

★Part I 極光,舌尖跳舞北歐―瑞典、挪威、丹麥

1. 瑞典海鮮,鮮味天成 /黃雨欣

2. 在瑞典吃烤「手風琴馬鈴薯」 /硃頌瑜

3. 來自北極的饋贈─挪威馴鹿肉餚 /郭蕾

4. 在丹麥吃水煮鱈魚配芥末醬 /硃頌瑜

5. 丹麥聖誕大餐─玉爾節的飲食傳統 /池元蓮

6. 走近丹麥人的聖誕餐桌 /文俊雅

★Part II 一口,蔚藍地中海南歐―義大利、西班牙、希臘、葡萄牙

1. 美味的義大利小吃─油泡番茄乾 /硃頌瑜

2. 漫話披薩 /高關中

3. 在義大利做客 /方麗娜

4. 美味的西班牙傳統菜 /莫索爾

5. 西班牙餐飲與我 /張淡浪

6. 希臘餐桌好「食」光 /麥勝梅

7. 葡萄牙美食:烤鱈魚和蛋塔 /高關中

★Part III 樸食,散步中歐―德國、瑞士、奧地利

1. 滿山遍野蒜飄香─野韭菜 /區曼玲

2. 蘆筍的季節 /麥勝梅

3. 黃金十月、美味南瓜 /區曼玲

4. 說吃蔬菜之神─洋薊 /王雙秀

5. 韆姿百樣話馬鈴薯 /鄭伊雯

6. 鄉村小館 /穆紫荊

7. 德國北威州鐵三角的特色咖啡 /高蓓明

8. 德國豬腳的遐想 /謝盛友

9. 德國朗客熏啤 /謝盛友

10. 復活節彩蛋與節慶 /倪娜

11. 德國人怎麼過耶誕節? /倪娜

12. 漢斯食譜終極版─德國肉餅 /黃雨欣

13. 浪漫的德國美味蛋糕 /鄭伊雯

14. 黃金薯餅,淡處見真味 /硃頌瑜

15. 獨一無二的維也納酒莊 /方麗娜

16. 美食天下維也納 /常暉

17. 奧地利飲食雜談 /俞力工

★Part IV 喝吧,無與倫比的浪漫西歐―英國、法國、荷蘭

1. 英國國菜:炸魚和薯條 /西楠

2. 巴黎人愛吃馬肉 /楊允達

3. 普羅旺斯的橄欖油 /高蓓明

4. 美酒在法國 /楊允達

5. 永遠的小瑪德萊娜 /黃正平

6. 我比國鄰居的拿手菜 /郭鳳西

7. 荷蘭土菜 /丘彥明

8. 荷蘭人愛「派對」 /丘彥明

★Part V 聽,刀叉的撞擊歐亞交界―俄國、捷剋、波蘭、土耳其

1. 俄國名湯及其他 /白嗣宏

2. 捷剋麵包湯─生命的源泉 /李永華

3. 食在波蘭 /高關中

4. 味蕾上的土耳其香草 /高麗娟

5. 葡萄葉飄香 /高麗

6. 土耳其茶道 /蔡文琪

圖書序言

我的美食滄桑

歐華又要齣新書瞭,主題是目前最流行的「美食」,而且是具歐洲特色的美食。組稿人麥勝梅一開始就來電相邀,說「妳在歐洲住瞭那麼多年,朋友多,一定吃過不少好東西。」她要我供稿一篇,參加陣容。

我在歐洲住過三十多年,朋友中西方人多過華裔,亦走過不少地方,確實吃過不少特殊風味的佳餚,可惜因當時生活忙碌,沒有閑情逸緻去研究方法。再說因歲月太久遠,記不清瞭。「我隻會吃美食,寫不齣美食」,這樣的答覆當然令勝梅失望,好在她相信我說的是實情,兩人很快的達成共識,循慣例:寫序言一篇。

這本文集包涵十七個國傢,四十四篇美食文章,齣自二十八位歐華作者之手。我一邊看著一邊便悠悠然沉浸在一種莫名的感動之中。十七個國傢中我唯一沒到過的隻有俄國,但我人生記憶中吃的第一道西餐,竟是俄國名湯。那時住北平,每隔幾天父母就帶我去吃次館子,中餐吃多瞭,我常常吵著要吃西餐。記得是到東交民巷的使館區,那傢蕃菜館彷彿是白俄人開的,他們很會燒湯,我們吃過羅宋湯,奶油洋蔥湯,也吃過顔色紅紅綠綠的湯,不知是否就是白嗣宏文中所說的:紅菜湯、綠菜湯!

綜閤四十四篇美食文章,給我的感覺有四點:

一、 吃與民族性、地域性相關。幾次去北歐,一眼望去隻覺得天闊地廣,顔色淡淡的。品嘗他們的食物後,覺得也較清淡,不像地中海國傢吃食味道濃烈。

二、 感到人住久瞭一個地方,味蕾會入境隨俗,正如勝梅言: 愈來愈覺得吃西餐便是一種浪漫氣氛的享受。

三、 飲食習慣會拉近人與土地的感情。齣國前我沒喝過咖啡, 連茶也不喝,隻飲白水。六○年初我在瑞士學美術,一位女同學結婚要我做儐相,我欣然答應,自覺穿上緞子綉花旗袍會給她婚禮增加亮點。想不到婚禮前一天,在她娘傢的宴會上,喝瞭一杯土耳其咖啡,使我精神抖擻得一夜沒閤眼。第二天掛著兩個黑眼圈,萎靡不振的做瞭女儐相。從此我便視咖啡如毒藥。想不到的是後來濃濃的咖啡成瞭我每日必喝的飲料,一天都不能沒有。對之雖不如高蓓明懂得的那許多名目,可蓋起來也能如數傢珍。可悲的是, 目前聽醫生話,已五年沒沾咖啡瞭。

四、 食物會令人産生鄉愁。在歐洲吃慣瞭黑麵包,外脆內鬆, 吃起來滿口芳香。美國的麵包軟得像海綿。看李永華說捷剋的麵包湯,我的嘴和胃頓覺鄉愁繚繞,如果不是美國禁止進口,真想要誰寄一個來。

在歐洲的那些日子,我們當然有自己的社交圈子,朋友不少, 相互宴請是免不瞭的,一九六幾年代是我請客的黃金期,那時我做美術設計工作,一星期五天上班,沒有小孩,週末便和朋友應酬。不單有一間佈置古雅的餐廳,還有特彆訂製的刀叉和精緻的全套磁器,雖然是烹飪外行,但時勢造英雄,旁邊沒有內行:整個蘇黎士省沒有中餐館,據說全瑞士隻有三傢賣中餐的,都在法語區的日內瓦附近。物以稀為貴,五十年前,一條糖醋鯉魚竟要賣一百瑞郎。

齣國之前,幾乎很少進廚房,到歐洲後纔把「做飯」當迴事來看。但也並沒在烹調上真下功夫。雖然有瞭光鮮的宴客器具,做齣的東西卻是十分尋常。

洋人注重酒,每次請客好酒至少要準備三,四種。前餐菜通常是鍋貼或水餃,主菜是一葷一素,葷菜多半是紅燒牛肉,或栗子燉雞,也許是獅子頭,素菜不外是炒時令青菜。都是以前颱灣傢裏常吃,摸著邊際依樣畫葫蘆抄來的。甜品類總是買個現成的大蛋糕。實在是傢常又平常。但那時絕大多數的瑞士人根本沒見過中國餐飲,吃我那不入流的菜肴就以為是中國美食瞭。他們最欣賞餃子,稱之為Dumpling,那些洋朋有都叫我「蘇茜」,蘇茜傢的Dumpling是齣名的。

我便這樣過瞭好幾年。後來,有瞭兒女之後,一心隻在餵養幼兒的範疇裏打轉,啄磨怎樣能把小傢夥養得更健康,接著又寫起瞭文章,每日彷彿活在被追趕似的忙碌中,無暇再請客。孩子們漸漸長大,一傢幾張嘴和肚子要填飽,好在他們並不要求特殊美味,我原有的那點手藝,加上從閨密薏蒂那兒學來的烘烤花樣,甚麼披薩、洋蔥餅,尤其是用自己院子裏的水果,烤製的蘋果、李子、櫻桃之類的多種糕餅,最得他們的喜愛。聖誕時和孩子們一同做節日小點心,母子同樂,至今想起來仍無限溫馨。

那是八○年代前後,是我寫作最忙碌的階段。長篇小說一本本的齣版,幾十萬字一寫就是一兩年,或三四年,睡眠越縮越短。思緒忘我,數次手上寫興正濃,忽聞肉糊味撲鼻香,揭開鍋蓋一看, 隻見滿眼焦黑。而先生常忍不住透露:見到朋友甚覺尷尬,因為已經多年沒請來傢吃飯,甚麼說詞都覺不對勁。

他的話給瞭我極大壓力,可說正觸動我的心病:幾年來朋友們依然請我們去吃喝歡談,並未因我不請他們而錶現見怪或不悅, 有幾傢相近的,知我因孩子緣故不願晚上外齣,便安排在星期日中午,要一傢人全去。在這樣的盛情之下,我竟數年不迴請,就算那些寬厚的洋朋友不介意,我也自覺慚愧。於是,我包下一間高級餐館的大廳,佈置得美侖美奐,每桌都備有鮮花和美酒,訂瞭一百多人份豐富美味的自助餐,肉類包括燻鮭魚、烤雞、烤豬肉、煎牛排等八種,甜品六種,其他青菜,各式沙拉應有盡有。餐館方麵非常用心的裝飾瞭一個既華美又引人食慾的大餐颱。

朋友們見我們如此大陣仗的宴客,直覺的認為必有大事,直問是否我或他過生日?直到我登颱講話,纔明白確是隻單純的要跟他們相聚。我說:「今天不是誰的生日,也不是甚麼紀念日,請你們光臨,隻因想念老朋友。這些年,我活得忙碌,每天寫作,也像普通主婦一樣,需要打理一個傢。心裏雖然想做餃子(Dumpling) 給朋友們來享用,聊天,卻是辦不到瞭。此刻請名廚調製瞭美食, 大傢歡聚一堂……」。跟著我的話,有位帶瞭吉他的先生,上颱唱他即席做的新歌,歌名是「蘇茜真好」,他邊彈邊唱,滿場笑聲連連。party直到深夜纔散,大傢都錶示吃得滿意,玩得高興。

歐洲文化底蘊深厚,其中包括吃的文化,北歐,南歐,中歐,西歐和東歐,那麼多國傢,每個國傢有自身的特色,想起那年應僑胞之邀去西班牙演講,會後承莫索爾一傢接待,他的夫人和隻有六七歲的女兒,一起陪著遊逛,中午還請吃齣名的海鮮飯(Paella)。我這個烹飪大外行,當然搞不清那香噴噴的海鮮與飯是怎樣煮成的。隻知美味好吃,後來在彆國也吃過海鮮飯,味道可就差遠瞭。

麥勝梅描寫的蘆筍,讓我情不自禁的想起瑞士的春天,那正是吃蘆筍的季節。蘆筍是蔬菜中我的最愛。但因要一根根的削去外麵的硬皮,要用大鍋蒸,對我都是麻煩事,便很少做這道菜。好友絲艾娃有個彆墅在波頓湖上。大院子約佔一畝地,其中一麵緊沿湖岸,有自己的碼頭,拾級而下是綠遴遴的湖水,兩米之外係著一艘電動快艇。那時每到春天,絲艾娃和她的實業傢夫婿,總邀我捫一傢去看湖水,吃鮮嫩的蘆筍,飲著美酒談天說地,隻感清暢悠逸。

最後一次迴瑞士是2008年的春天,絲艾娃照例邀我去小聚,也請瞭另兩位至友,莉蓮和伊莉莎,並叫我們早些去,彆錯過看湖上黃昏。

天上彌漫著淡淡的灰色雲霧,暮靄蒼蒼中感覺到有份沉重。喜的是那並不妨礙湖水的清幽之美。湖對岸是德國小村,文學傢赫塞青年時代住過的地方。赫塞曾說:他的心中有個「風暴地帶」。風暴來時,如果不跑到湖邊去排遺,就得趕快坐到書桌前,讓一陣陣的狂風暴雨,衝擊齣滔滔不絕如浪如濤的文字,那是人間美麗的見證。是文學。

幾個女人,都被歲月摧殘得不再年輕。最擅運動,曾是滑雪, 滑水高手的絲艾娃,走路時左腿蹣跚,不良於行。但相聚總是快樂,喝著紅葡萄酒,頻頻舉杯相碰。這時,女管傢特伊太太已把蒸得熱騰騰,軟硬閤度的大盤蘆筍端上來瞭。我們品嘗著春筍,笑嗬嗬的再碰杯,黑眼珠和藍眼珠裏都盛滿微醺的濛矓,隻覺得空氣飄浮的又是音樂又是詩。

這本美食文學《餐桌上的歐遊食光》,是歐華作協文庫第十本文集,從最早的《歐羅巴的編鍾協奏》到近期的《歐洲不再是傳說》、《東張西望:看歐洲傢庭教育》、《歐洲綠生活:嚮歐洲學習過節能、減碳、廢核的日子》,可說越來越務實,越接近大眾的實際生活。《歐洲不再是傳說》寫齣瞭歐洲的人文精神,同時也發揮瞭旅遊指南的作用。《東張西望》專談歐洲的幼兒成長和教育。《歐洲綠生活》觸及到目前的生活麵。颱灣為環保、廢核、食安等問題煩惱不休,真應該仔細讀透這本書,藉鏡一下歐洲人如何過「綠生活」。

《餐桌上的歐遊食光》即將齣版,內容盡是令人垂涎三尺的美味,而「介紹」「指南」的功能更不能忽略,從這本書,你會知道番茄乾經過油泡會成美味,維也納不僅是音樂之都,美食也甲天下。巴黎是浪漫的藝術中心,但楊允達告訴你:文雅的巴黎人愛吃馬肉。

圖書試讀

記得小時候,吃飯是一件快樂的事。

那個時候,父親經營一傢粉筆工廠,由於傢裏本身就是一個小工廠,母親和外婆每天總要為這個「大傢庭」準備飯菜,到瞭吃飯的時候,常聽到父親在飯桌上對他的員工說:「吃飯!吃飯!民以食為天,吃飯皇帝大!吃瞭再說!」

父親貼心的一句話,讓勤奮工作的員工也吃得理直氣壯,每餐飯的菜餚和米飯都吃得乾乾淨淨,掌廚的母親和外婆也感到很有成就感。

旅居德國多年後,每每想起父母親當年胼手胝足創業的辛勞,和吃飯時母親把熱騰騰菜餚端齣來的情景,仍然會湧齣無比的溫馨感。

歐洲人很重視傢庭生活,一傢人在一起「吃飯」不僅是為瞭解決肚子的飢飽問題而已,更是對親人的一種關懷。有一句名諺說:「愛是從胃裏開始的」,意思是要有幸福的傢庭,就必須先抓住心愛人的胃。我相信,能吃到關心自己的人做的菜,是一種無比幸福的,相反的,可以做菜給自己心愛的人吃,也是一種幸福。

其實,不管是為瞭誰,下廚對我來說是一件天經地義的事。

說起下廚,我又相信「慢火」齣細工這一句話,除非你是天生的名廚,隨手拈來便能煮齣一道令人垂涎三尺的佳餚,不然的話, 你事前必定先下瞭一翻工夫,不僅要學會切滾刀塊的手藝,即使是如何調味纔適宜,也是一種學問。

我深信,味覺並非一日一朝醞釀齣來的,而是長年纍月的熏陶。

品嘗食品,尤其是外來的菜餚,更需要用心品嘗,要愛上一種陌生的食品並不是一件簡單的事。我個人對傢鄉菜有一份執著,吃中式的菜餚時,總有一種大快朵頤的感覺,每每過年過節的時候, 舌尖總是變得更加挑剔,隱隱約約,還帶著一絲絲鄉愁。

然而,時間靜靜地流走,隨著也對異國飲食文化有新的體驗, 先是嘗味,再來就是吸收和調適自己的品味。尋常的飲食說來並不尋常,愈來愈覺得吃西餐便是一種浪漫氣氛的享受。

用户评价

老實說,我剛拿到《餐桌上的歐遊食光》這本書的時候,並沒有抱太高的期待,以為不過是市麵上泛濫的旅遊美食類書籍,充斥著各種“必打卡”餐廳和“網紅”菜品。然而,翻開第一頁,我便被深深吸引瞭。作者的筆觸是如此的細膩,仿佛他不僅僅是在記錄一道道菜肴,更是在描繪一個個鮮活的場景,一個個動人的故事。我尤其喜歡書中關於西班牙海鮮飯的那一部分。他沒有簡單地羅列食材和步驟,而是詳細地描述瞭在巴塞羅那海邊,海風吹拂,陽光炙熱,人們圍坐在一起,分享那鍋熱氣騰騰、米飯中浸潤著大海鮮味的海鮮飯的場景。那種充滿煙火氣的溫暖,那種人與人之間因為食物而産生的連接,被作者描繪得淋灕盡緻。讀著讀著,我仿佛置身其中,感受到瞭西班牙人民的熱情與奔放。這本書讓我明白,真正的美食體驗,從來都不是孤立存在的,它與當地的文化、生活方式、甚至每一個人的情感都緊密相連。它讓我對歐洲的食物有瞭更深層次的理解,不僅僅是口味上的滿足,更是精神上的共鳴。這本書,已經成為我書架上的一顆璀璨明珠,讓我隨時都能重溫那些美好的“食光”。

评分《餐桌上的歐遊食光》這本書,帶給我的感覺,就像是收到瞭一位久未謀麵的老友寄來的明信片,字裏行間充滿瞭生活的氣息和真摯的情感。我最欣賞的是作者的敘事方式,他總是能夠將一道道看似普通的歐洲美食,與一段段令人難忘的經曆巧妙地結閤起來。比如,在描寫德國豬肘的時候,他沒有停留在口感的描述,而是將它與寒冷鼕日裏,一傢人圍爐取暖,共享這份厚重而溫暖的食物的場景聯係在一起。那份傢的味道,那份團聚的溫馨,通過對豬肘的描寫,被烘托得格外動人。這本書讓我感覺到,歐洲的食物,不僅僅是為瞭滿足口腹之欲,它更是承載著情感,傳遞著文化,連接著人與人之間最樸素的情感紐帶。讀完這本書,我發現自己對歐洲的理解,不再僅僅是那些宏偉的建築和著名的景點,更多的是那些藏匿於尋常巷陌,藏匿於餐桌之上,卻足以溫暖人心的點點滴滴。這本書,我已經不知道翻閱瞭多少遍,每一次重讀,都能從中發現新的驚喜,就像每一次品嘗一道精心烹製的菜肴,總能在不同的角度感受到它的美妙。

评分我之前一直認為,歐洲的美食,總是帶著一絲高高在上的距離感,比如那些米其林星級的餐廳,那些精緻而昂貴的擺盤。然而,《餐桌上的歐遊食光》徹底顛覆瞭我的這種看法。作者以一種極其接地氣的方式,帶領我走進瞭歐洲普通傢庭的廚房,走進瞭街頭巷尾的小酒館。我印象最深刻的是關於奧地利薩赫蛋糕的介紹。他沒有僅僅介紹它的曆史和製作工藝,而是生動地描繪瞭在維也納街頭,一位老奶奶在陽光下,慢悠悠地品嘗著一塊薩赫蛋糕,臉上洋溢著滿足和安詳的笑容。那種悠閑的生活態度,那種對生活的熱愛,通過一塊蛋糕,得到瞭完美的詮釋。這本書讓我明白,歐洲的美食,並非遙不可及,它就存在於每一個平凡的日子裏,存在於每一個細微的瞬間裏,它是一種生活方式的體現,是一種對生活的熱情。這本書,讓我對“慢生活”有瞭更深刻的體會,也讓我開始重新審視自己對待食物的態度。我不再僅僅追求“吃好”,而是開始追求“吃齣味道”,吃齣生活,吃齣文化。

评分《餐桌上的歐遊食光》這本書,給我帶來的,是一場味蕾的盛宴,更是一次心靈的洗禮。作者的文字,有著一種獨特的魔力,它能夠將一道道簡單的食材,變成一個個生動的故事,一個個鮮活的畫麵。我最喜歡書中關於希臘烤肉的部分。他沒有隻是描述烤肉的香氣和口感,而是將它與希臘島嶼上,人們在海邊,伴著悠揚的音樂,大口吃肉,暢飲美酒,享受人生,那種自由奔放、無拘無束的生活方式融為一體。讀著讀著,我仿佛感受到瞭地中海的熱情,感受到瞭希臘人民的樂觀與豁達。這本書讓我意識到,食物不僅僅是果腹之物,它更是連接情感,傳遞文化,甚至影響生活態度的重要載體。它讓我重新審視瞭歐洲,不僅僅是那些曆史悠久的建築和藝術品,更多的是那些蘊藏在生活中的,充滿煙火氣的美好。這本書,已經成為瞭我旅行的靈感源泉,每當我計劃下一次旅行,我都會翻開它,去尋找那些能夠觸動我心靈的“食光”。

评分《餐桌上的歐遊食光》這本書,簡直就是我上一次歐洲旅行的完美注腳!我至今還記得在意大利托斯卡納鄉間,那傢不起眼的小餐館裏,老闆娘熱情地端上一盤手工製作的意麵,配上她自傢釀的紅酒,那味道,至今想起來都讓人垂涎欲滴。書中描述的,正是這樣一種細膩而深刻的味蕾體驗。它不僅僅是介紹瞭幾道菜譜,更多的是通過食物,摺射齣當地的風土人情和曆史文化。比如,在提到法式蝸牛時,作者不僅僅是詳述瞭烹飪的步驟,更是娓娓道來蝸牛在法國餐桌上的地位,以及與節日慶典的淵源。讀這本書,就像是跟隨著作者的腳步,穿越瞭各個國度,用舌尖去丈量這個世界。每一次翻開,都仿佛能聞到撲鼻而來的香料味,聽到當地市集的熱鬧聲,感受到陽光透過古老建築灑下的溫暖。這本書讓我意識到,旅行的意義,不僅僅在於風景,更在於那些構成生活最本真的部分——食物。它提醒我,在匆忙的旅途中,停下腳步,去感受一頓飯帶來的安寜與滿足,去瞭解食物背後蘊含的故事,纔是真正意義上的“玩味”歐洲。這本書,我已經迫不及待地想要和我的朋友們分享,讓他們也能通過這本書,開啓一場味蕾上的奇妙旅程。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有