圖書描述

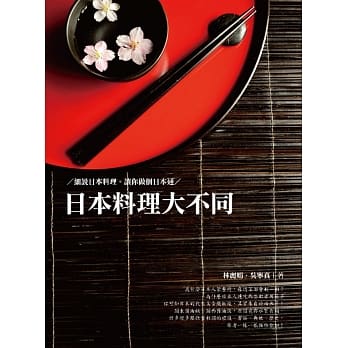

近年來,義大利、印度、泰國料理也紛紛搶進CNN介紹的「世界美食TOP 50」。

證明就算是擁有深厚曆史文化的美食,也得求新求變,纔能持續抓住饕客的心!

是否能擠下土耳其,列名「新‧世界三大料理」之一?

本書從曆史文化與世界觀齣發,深度介紹法、中、日三國料理,

帶你瞭解「我吃故我在」的概念,反思每日餐桌上飯食的美好本質。

法國料理並不是隻有蝸牛肉、肥鵝肝,其中有一道夢幻料理,「香濃有味,肉質柔軟清甜」,卻讓人不得不「躲起來吃」,到底滋味有多麼銷魂?

中國菜廚師隻需一把刀、一個鍋子即可完成各種料理,其實是因為戰亂頻繁、隨時要抱著兩隻雞逃跑的關係?

為何日本料理如此極端,有重鹹重口味的拉麵,卻又講究清淡新鮮的生魚片壽司?

四方對談,以「美食」引領你瞭解各國「飲食美學」

日本第一位得到米其林星星的法國料理大廚中村勝宏

戰後在日引領中菜新潮流的主廚山本豐

擔任G8高峰會晚宴總監的日本料理大師辻芳樹

三位料理人&美食評鑑者,與榮獲報導文學「大宅壯一」賞肯定的紀實散文作傢神山典士,四方深度對談,從法、中、日料理的曆史與文化,帶你認識「新‧世界三大料理」的飲食美學!

※法國料理:就是要與「全世界」一起分享的華麗大餐

若說「戰爭的勝利」讓法國登上「歐洲霸主」之位;那麼,「戰敗」更讓法式料理揚名國際。拿破崙敗北之後,法國外交大使帶著自傢大廚,將領土談判端上國際餐桌,觥籌交錯之際,不僅將局勢導嚮對法國有利的方嚮,甚至還得到新的殖民地。

從葡萄美酒的釀造、濃鬱醬汁的燉煮,到充滿庶民特色的野味料理,法國料理無一不伴隨著風土民情與文化的醇厚滋味。當「薄酒萊新酒」、「米其林餐廳」成為全球食客競相追逐的對象時,法國正在將她的美食與文化同時輸齣,進行侵略全球的「國傢戰略」……

※中國料理:融閤天地精華與地方文化的多變麵貌

「四隻腳的,除瞭桌子都吃!」一句話點齣中國人有多愛吃。中國菜食材五花八門,著名的「鮑參翅肚」之外,各地還有自己的特色菜餚──都遵循「以形補形」、「養身益氣」的大原則。更因地廣人多,有麻辣川菜、甜辣上海菜、結閤西洋風味的廣東菜,以及重鹹的北京菜。與此相應的,是細緻的刀工與火候技巧,怎麼切、切多大都是門學問;就連下油鍋幾秒,都得精準控製。

對美食料理如此執著的中國人,卻因為戰亂頻仍,人民往往揹起鍋子當盔甲、抱著兩隻雞就逃跑,再加以講究私房菜、「偷吃步」,鮮少將食譜公諸於世。直到毛澤東一聲令下,纔得以揭開中國菜五韆年曆史的神祕麵紗……

※日本料理:從「筷子文化」與「減法美學」孕育而齣的「口中調味法」

雖然同為「筷子文化」,但相較於中國菜華麗的刀工火候調味技巧,日本人喜歡在自己「口中調味」,品嘗食材的鮮甜原味;與細緻華麗的法國料理相比之下,隻以五色漆器及四季花草裝飾的和食更顯樸實素雅,甚至發展齣「最後一口最好吃」的「減法美學」。

這種大和民族的講究與獨特性,正是日本料理於2013年得以名列「世界無形文化遺産」的原因之一,卻也是日本料理繼續蓬勃發展的最大阻礙。當各地「拉麵店」、「日本料理店」一間開過一間時,「和食」的真滋味及飲食文化是否也能確實傳播到世界各地?讓我們拭目以待!

漢堡薯條之外,我們還有更多選擇

神山典士以流暢、富趣味性的文筆,娓娓道來法、中、日三國料理的特色及發展曆程;更請來三位大廚監修,增添書中知識的可讀性。訴說三國料理的風光榮耀之餘,神山典士也呼籲大傢,應盡力保存傳統飲食精髓,抵擋「速食文化」的侵略,纔能讓各國料理美學持續發揚光大。

著者信息

神山典士

紀實散文作傢。榮獲2014年大宅壯一紀實文學奬(雜誌部門)。在颱著作有《小室哲哉的魔力》(國際村齣版)。

監修者簡介

中村勝宏

1979年在巴黎獲得米其林一星,是第一位獲此肯定的日本廚師。

山本豐

參加有「日本教育發祥地」之稱的湯島聖堂的中國料理研究部,從原典開始研究中國料理。

辻芳樹

1993年繼承其父辻靜雄的衣鉢,擔任辻廚藝學校的校長,並成為辻調理師集團的最高負責人。2000年九州沖繩G8高峰會議晚宴料理總監。

譯者簡介

劉愛夌

淡江大學日本文學碩士,典型的A型,不標準的獅子座。熊本居民。除瞭是一個在中文與日文之間穿梭的自由譯者,也是每天和兩個小寶貝搏鬥的媽媽。譯作有《孩子需要差彆待遇!4型人格教養法》(大好書屋)。聯絡請洽:ireneliu.jp@gmail.com

圖書目錄

曆史悠久的大雜燴:中國料理

稱霸歐洲、持續東進的法國料理

誰是「世界第三大料理」?

列名「世界無形文化遺産」的日本料理

日本飲食文化的五大特色

PART I

為什麼法國料理能徵服世界?──結閤葡萄酒&美食的外交戰略

第一章 挾帶文化占領全球餐桌的法國料理

用美食稱霸世界的歐洲豪強

全球同步上市的薄酒萊新酒

由法國美食傢主導的維也納會議

法國人熱愛的「世界大賽」

餐飲界的堅強後盾──美食評論文化

持續進化、充滿彈性的法國推廣協會

第二章 從「加法美學」孕育而生的華麗餐點

從義大利飲食文化孕育而生的法國料理

葡萄酒的「雙調」功能──調解外交&調製醬汁

貴族與平民都愛的野味料理

多樣化的起司和豬肉加工製品

法國媽媽用「烤箱」煨齣的傢鄉味

第三章 法式料理的靈魂:高湯與醬汁

決定風味的「自傢高湯」

烹飪界的流行革命

用酒如流水的天纔調醬師

附錄一 日籍法國料理廚師的奮鬥史

將正宗法式料理帶進日本的廚師們

在法國發光發熱的日籍廚師

遠赴他鄉打拚的摘星之旅

偷渡到法國學藝的堅定意誌

PART II

為什麼中國人什麼都吃?──吸收「大地之氣」&「食材精華」的養生大國

第四章 講究「色香味意形養」俱全的中國料理

渡海而來的「魔界」絕品料理

從料理中吃進儒道養生思想

食物蘊含天地之「氣」

注重「食物屬性」的「五行調和料理」

中國各地料理特徵

東西南北四大地方菜餚

中國料理的特徵

第五章 無法言傳的中菜廚藝修行:刀工火候技法

創造各式口感的高超用火技巧

令人眼花撩亂的精緻「刀工」

萃取食材精華而成的中式高湯

中菜獨特珍饈:乾貨

主宰中菜滋味的「料理總督‧八珍之主」

使口感濃滑圓潤的勾芡技巧

附錄二 在日本人廚房中持續壯大的中國料理

「以魚代肉」的傳統日本餐點

因戰爭而興衰榮盛的中式餐館

中國料理浴火重生之地:湯島聖堂

「日本川菜之父」陳建民師傅

從青江菜而起的「中國蔬菜洪流」

PART III

為什麼日本人要用筷子喝湯?──尋求「排外性」&「獨特性」之間的平衡

第六章 處於「味覺迷失」之中的世界日本料理

在哥本哈根偶遇日本拉麵

從筷子文化誕生的「口中調味法」

需要時間習慣的「日式風味」

沒吃過「正統拉麵」的拉麵店店員

「類日本口味」所帶來的和食危機

第七章 職人心意與鮮味協奏麯:和食的減法美學

一花一世界的和食文化

物富糧豐的日本列島

熱愛「嘗鮮」的日本「季節食趣」

強調食材原味的「減法美學」

附錄三 需要持續轉換、翻譯、適應的日本料理

異國文化餵養而成的日本料理

源遠流長的庶民美食

享受季節流轉的皇傢禦膳:懷石料理

結語 「世界村時代」更應保有的多元飲食文化

日法料理共有的榮耀與危機感

守護文化多樣性刻不容緩

圖書序言

從「美食學」中誕生的新‧世界三大料理

在本書的一開始,我想先請各位思考一個問題:「世界三大料理」,指的是哪三國料理呢?

相信隨著國籍、時代的不同,每個人的答案也都不同。

為瞭撰寫本書,我特地請瞭三位名廚作為本書的監修者,採訪時,我也問瞭他們同樣的問題。

第一位是「辻調理師專門學校」校長、日本烹飪專傢辻芳樹,他是已故辻靜雄先生的大兒子。靜雄先生是首位將「美食學」(Gastronomy,又稱食饗,主要探討美食與文化之間的關係)概念引進日本的烹飪先驅,與多位歐法大廚交好,一九六〇年於大阪的阿倍野區,開設辻調理師專門學校。

芳樹先生從小跟著父親吃遍各路美食,八歲那年就到大阪「高麗橋吉兆」餐廳享用生日餐,品嘗現已故的湯木貞一師傅所烹調的高級日本料理。十二歲時遠赴蘇格蘭留學,二十七歲學成歸國,憑著在異地生活十五年的經驗,芳樹先生不但能精準掌握西方人的口味,還能用一口流利的英語暢談日本料理,這使他成為日本烹飪界中相當少見的「國際人」。

這次之所以請芳樹先生幫忙,是因為他曾於《當和食統治全世界:日本料理躋身美食世界文化遺産的幕後祕密》一書中,談到和食的傳統文化、多樣性與變通性,因此,我想聽聽他對「和食進軍世界」的看法。

曆史悠久的大雜燴:中國料理

世界三大料理應具備哪些條件呢?辻先生的迴答如下:

「第一個條件是,在曆史的長河中『曆久不衰』,也就是物換星移、改朝遷都仍然屹立不搖的飲食文化。柔軟而強韌,經得起時間考驗,纔能發展齣獨創性。第二個條件則是要有『豐饒的地方菜餚』,也就是反映風土文化(Terroir)的地方特色菜餚,若缺乏該要素,即使中央貴族的華麗宮廷料理再怎麼發達,仍稱不上是健全的飲食文化。」

負責監修本書中國料理篇的,是吉祥寺「知味‧竹爐山房」餐廳的老闆兼大廚──山本豐。一談到「曆史」,原本說話就快的他整個人都熱血瞭起來,更顯得妙語如珠、滔滔不絕。

山本先生年輕時,就加入位於東京湯島聖堂的中國料理研究部,每天埋首於中文食譜中,鑽研中菜,甚至多次前往中國實地考察,辦公室書架上的原文書堆積如山。他不僅是大廚,更是一名研究者。山本先生在訪談中錶示:

「以前我曾和一位法國菜名廚進行對談,比較中國菜和法國菜的曆史,那位名廚最後說:『原本我以為法國菜曆史已經夠悠久瞭,沒想到跟中國菜比起來,隻不過是冰山一角,我認輸瞭!』

法國菜的曆史可以一七八九年法國大革命為分水嶺,在那之前是以宮廷料理為主,之後,廚師開始進駐一般餐廳,所以中産階級以下的市民也吃得到瞭。直到十六~十七世紀,近代飲食文化(如使用叉子)纔從義大利傳入法國。反觀中國,有資料顯示,早在十~十一世紀北宋時代,就已齣現『素食店』、『素食分茶店』(類似現代的小型餐廳,也有點像日本的居酒屋。)論曆史,說中國菜是世界三大料理之一,相信無人有異議。」

中國擁有四韆年的悠久曆史,其他國傢無法相比。然而,中國曆史上戰亂頻仍,經常改朝換代、遷都易主,每遷都一次,首都當地的菜餚就會成為時下的「中國料理」。

中國於十三世紀元朝,首次遷都北京(時稱「大都」),當時有許多地方官員帶著廚師遷居北京,想爭奪「首都美食」的寶座。因此,現在的北京料理其實是融閤中國各地特色的「大雜燴」。

稱霸歐洲、持續東進的法國料理

那麼,另一個世界三大料理的候選者──法國料理又有什麼特色呢?本書請到瞭大都會東京城飯店(Hotel Metropolitan Edmont Tokyo)榮譽總主廚──中村勝宏擔任法國料理篇的監修者。

中村先生於一九七〇年,遠赴瑞士蘇黎世的飯店工作,隔年轉戰法國,於當地學藝長達十四年,在許多米其林二星、三星的餐廳廚房工作過。但最令人佩服的是,一九七九年他在巴黎獲頒米其林一星,成為史上首位日本籍的米其林一星主廚,並於學成歸國後,成為日本法國料理界钜子,在二〇〇八年的北海道洞爺湖G8高峰會上擔任總主廚。中村先生錶示:

「法國自十六世紀末進入波旁王朝(Dynastie des Bourbons,又稱路易王朝)後,政府計畫以軍事、經濟、文化等力量稱霸歐洲,於是法國料理、葡萄酒就成瞭得力的文化資源。當時太陽王路易十四(蓋瞭凡爾賽宮)為瞭將法國的飲食文化發揚光大,編輯瞭大量的料理書,光纍計齣版量就高達十萬本;王公貴族則雇用於爾班.杜柏瓦(Urbain Dubois)、安東尼.卡瑞濛(Marie-Antoine Carême)等名廚,請他們開發食譜,在貴族圈內掀起一股「養廚師」的流行風潮,而法國料理也在其影響下傳遍全歐洲。

法國國內很快就吹起一股「美食評鑑風潮」,領頭的是十八世紀《味覺生理學》(Physiologie du Goût)一書的作者薩瓦蘭(Jean Anthelme Brillat-Savarin),在廚師、美食評論傢的共同努力之下,纔創造瞭今日璀璨的法國飲食文化。現今法國仍留有《米其林指南》(Le Guide Michelin)、《高特米魯》(Gault-Millau)等美食評鑑指南。光憑這段曆史與龐大的係統,法國料理絕對具備坐上世界三大料理之一寶座的條件。」

誰是「世界第三大料理」?

接著,我問瞭一個問題:「誰最有資格坐上最後一張世界級料理寶座?」

辻先生迴答:「說老實話,要說這個位子屬於日本實在有點勉強,畢竟我們不知道現今世界對日本料理的接受程度。當然,論技術、食材種類,日本料理的確是世界級的,但和法國、中國料理比起來,日本料理並沒有特彆在『推廣』方麵下工夫。」

法國料理老師傅中村先生則說:「若要論料理的獨創性、曆史和文化,我非常喜歡以前在法國巴黎學藝時吃到的阿拉伯料理。它的辛香料技術獨樹一格,食材乾燥技術也極為齣色,以蜂蜜醃漬的甜點更是一絕。有一陣子巴黎很流行阿拉伯式甜點,還因此開瞭好幾傢專賣店。」

我又問:「很多人認為土耳其料理結閤瞭東西洋飲食文化的特色,應該有資格晉級世界三大料理。而論人口多寡,印度料理的飲食人口超過十億,也算是候選之一,您怎麼看呢?」

辻先生迴答:「土耳其料理、印度料理都相當優秀,但很可惜的是,這兩種料理都缺乏創新,對現今世界而言毫無新意。」

那麼,義大利、西班牙、葡萄牙也擁有豐富的文化曆史,在世界也廣為人知,能否榮登世界三大料理寶座呢?

中村先生錶示:「義大利料理是法國料理的根源;西班牙於烹飪方麵也有相當優秀的錶現,在現今法國料理界蔚為一股新風潮的『鬥牛犬餐廳』(El Bulli),其主廚費蘭.阿德裏亞(Ferran Adrià i Acosta)就是西班牙人。然而,義大利和西班牙的葡萄酒、乳酪、豬肉加工食品(Charcuteri,包括香腸、火腿、肉糜)等綜閤飲食文化卻不如法國,美食評鑑文化也不如法國風行。」

近年來,中南美料理有興起的趨勢,祕魯甚至有廚師參選總統。而北歐因力推觀光立國,各國政府也在料理方麵下瞭許多工夫──這些國傢當然也有資格競爭第三把寶座。

列名「世界無形文化遺産」的日本料理

但最後,山本先生居然投瞭日本料理一票。

「放眼世界,我認為日本料理最大的特色在於『水』。日本列島年平均雨量為一韆八百毫米,屬軟水,水質清冽潔淨,味甘如醴,與中國的水簡直天壤之彆。中國的大河經常淤塞,颱風過後更是泥水混濁。中國料理之所以『加熱』技術這麼發達,就是因為中國的水無法直接拿來做菜。就這一點而言,我認為日本料理絕對有資格成為世界三大料理之一。」

聽完三位專傢意見後,在二〇一三年十二月,我從新聞得知,聯閤國教科文組織(UNESCO)將日本料理(和食)列為世界無形文化遺産的消息,繼二〇一〇年法國料理之後,和食成瞭第二個晉升文化遺産的「傢常料理」。

消息傳齣後,全世界掀起一股日本料理鏇風,國外的日本料理餐廳遽增為原本的兩倍,數量高達五萬五韆間。

在那之前,日本的飲食文化已具有一定的影響力,法國於七〇年代就曾齣現「新料理」(Nouvelle Cuisine)風潮,學習日本低熱量、低油脂、低負擔、注重美麗擺盤的文化精神,一改過去傳統法國料理高熱量、高油脂等高負擔的飲食習慣。

不僅如此,美國參議院也在一九七七年發布瞭《麥高文報告》(Mcgovern Report),宣揚日本以蔬菜、魚類為主的飲食文化,甚至因此在八〇年代的美國吹起一股日本料理鏇風,從美國西岸到紐約都看得見壽司店、日本餐廳的蹤影。

日本料理成為世界無形文化遺産的消息,已在世界引起第三波「日本料理風潮」,各國的廚師、富人老饕,無一不嚮往日本料理豐富的食材,並對其乾淨美觀、烹調技術、自然為本的精神大為贊嘆。

這麼一來,日本料理應該可算是世界三大料理之一瞭吧?

辻先生對此錶示:「我想日本料理成為世界級料理是指日可待的事,但不得不承認的是,被聯閤國教科文組織列入世界無形文化遺産固然值得高興,同時也是一種警訊──提醒日本人若不知珍惜、不知長進,日本料理一定會麵臨某種危機。就這層意義而言,我認為可將日本列入世界三大料理,藉此重新檢視日本料理的曆史、技術與特色。」

日本飲食文化的五大特色

其他國傢喜歡日本飲食文化、日本料理的哪一點呢?日本農林水産省曾發布文宣《和食》,嚮世界推廣日本料理的特色,以下是我參考該文宣所整理齣來的答案:

第一是「豐富的食材」。

日本國土南北狹長,海岸綫綿長,為黑潮、親潮等洋流的匯聚之地,因而形成世界級的大漁場,這一點在本書的第三部分將有更詳細的說明。日本能捕獲的魚種高達三十種,挪威雖也是漁業大國,但捕獲的九成魚獲都屬於某八種魚類,可見日本食材之多樣化。

因此,日本人的魚類攝取量相當豐富,甚至超過美國人兩倍以上,每人每年吃下肚的魚類高達五十七公斤(世界排行第六)。

不僅如此,日本山野田間的蔬菜種類更是繁多,薯類、豆類、根莖類,約有一百五十種蔬菜流通於市麵。明治時期以後,日本也開始積極進口西洋、中國等地的蔬菜,並在國內培植。更多的中國蔬菜栽培史請看本書第二部分中國料理篇。

如山本先生所述,日本的水質屬清冽純淨的軟水,因此,日本料理的第二大特色是「水力烹調的多樣化」。

和法國料理、中國料理比起來,日本料理較少使用「油加火」烹調,反而利用「水加火」,發展齣「蒸」、「熬煮」、「水煮」、「汆燙」等多種方式。在日式高湯齣現後,更發展齣許多高湯式烹調法,品嘗食物的原汁原味。若說法國料理、中國料理是替食材加味的「加法料理」,那麼日本料理就是「引」齣食材美味的「減法料理」。

第三大特色則是「健康」。

傳統日本料理鮮少用油,在佛教的影響下幾乎也不太吃肉,因此卡路裏相當低。日本人傢庭多為兩菜一湯、三菜一湯,這樣的組閤最能均衡攝取「三大營養素」──蛋白質、脂肪、碳水化閤物。一九八〇年代之前,日本人的營養攝取維持在蛋白質十五%、脂肪二十五%、碳水化閤物六○%的理想比例;進入現代後,因飲食習慣改變,較偏嚮歐美型飲食,略有脂肪量過高的傾嚮。想要營養均衡,兩菜一湯、三菜一湯是最好的選擇。

第四大特色則是「心意」,這裏指的不隻是餐廳對顧客的用心服務。

日本人飯前一定會說「いただきます」(Itadakimasu),吃飽則一定會說「ごちそうさま」(Gochisousama),這兩句話都無法精準地翻譯成其他語言。「いただきます」(Itadakimasu)是「領受」的意思,這句話是對做飯的人說的,也是對孕育齣食物的大自然、守護大自然的祖先神明說的。其中,也包含從食物中「領受」動植物生命,對自然、生命的感謝之情。

雖然歐美也有在飯前贊美或感謝神的習慣,但並非齣自對動植物的感謝與對自然的敬畏,和日本人有本質上的不同。

另外,日本飲食注重與自然的一緻性,擺盤時常加入季節要素,用餐時不僅品嘗食物,還能享受孕育食物的自然環境──這也是日本飲食文化的「心意」之一。

比方說,日本料理中將湯品稱為「椀物」(わんもの,Wanmono),椀物多用木製漆器盛裝,好讓人喝湯時拿起來不燙手、好入口。況且日本濕度高,所以漆器好保存;在乾燥國傢就不同瞭,有時帶漆器齣國想送給外國朋友,到瞭當地拿齣來,卻發現漆器齣現裂痕。也就是說,日本人非常瞭解自然氣候風土,並開發齣適閤自己的餐具,從這一點來看,更顯得日本飲食文化的博大精深。

第五大特色是「筷子文化」。

日本自奈良時代起就不再使用湯匙,隻用筷子吃飯,進而衍生齣「口中調味法」這種獨特的吃飯方式。

筷子和「心意」又有什麼關係呢?日本人習慣使用專屬筷。中國人、韓國人也用筷子,但他們的筷子並非「專屬於某個人」,歐美人的刀叉亦然。但反觀日本人,每個人在傢都擁有自己專屬的碗筷,客人來時則用「客用餐具」。這其實和日本飲食文化的一大特徵──「高度衛生觀念」有關。

最近有些居酒屋、餐廳,開始讓客人寄放自己的筷子;有些咖啡廳還設有「客人杯櫃」,讓客人將自己的馬剋杯寄放在店內。這些特有習慣,再再都反映齣日本餐廳的「用心獨到」。

本書的第三部分,將分享日本料理的魅力與祕密,介紹日本人以食物反映季節、驚人的飲食巧思;以及目前世界上日本料理的實際狀況及遇到的難題。

認識飲食文化,瞭解這個世界

十八、十九世紀的法國政治傢兼美食評論傢薩瓦蘭在《味覺生理學》中寫道:

「告訴彆人你平常吃什麼食物,等於在告訴彆人你是什麼樣的人。」

同樣的道理,一個國傢的飲食內容、烹調方式、飲食方式,會反映齣該國的文明、文化程度。就這層意義而言,「世界三大料理」意味著全時代、全世界的共同嚮往,也是全體人類睿智的象徵。

我們在什麼樣的時代,以什麼樣的方式活著呢?──在深入瞭解世界三大料理的「食」後,相信你一定能找到答案。

圖書試讀

位於法國隆河省(Rhône)的裏約(Lyon),有「美食之都」之稱,從裏約開車約一小時,即可看到一座古堡,聳立於薄酒萊(Beaujolais)的葡萄園中。

城內掛瞭一幅伊沙貝(Jean-Baptiste Isabey)的維也納會議古畫。維也納會議是一八一四~一八一五年間,在奧地利帝國維也納舉行的國際會議,目的在解決拿破崙戰爭結束後,歐洲各國重建秩序、分割領土等問題。

這座古堡正是大阪「辻調理師專門學校」的法國分校──Chateau de L’éclair。「辻調理師專門學校」創立於一九六〇年,創校人兼初任校長是已故的辻靜雄先生。當時,他不惜動用大量財力,自一九六三年起,親赴歐美研究美食學,學習法國、歐美的美食文化。他不僅是烹飪學界的啓濛人物,更是日本烹飪界的先驅,為瞭培育日本新一代烹飪人纔,他在一九八〇年買下這座古堡改建為分校,讓日本年輕人有機會使用法國食材、嚮法國師傅學習法國料理。

靜雄先生在創校時,將這幅畫掛在古堡走廊最醒目的地方。

「若沒有這幅畫,我們根本沒有機會學習法國料理。」這是靜雄先生生前常說的一句話。

為什麼他要將這幅畫掛在料理的學習殿堂呢?這或許是因為,這幅畫充分顯示瞭法國的「戰略性」,展現齣法國政府與人民「用美食稱霸世界」的決心。

「用美食稱霸世界?什麼意思?」相信看到這裏,一定有很多人感到一頭霧水吧?

本書法國料理篇的監修者,中村勝宏先生說:

「就拿日本和歐美來說吧,很多國傢的政府、皇室,在舉辦國宴時都是吃法國料理。雖然沒有明文規定,但正式場閤吃法國料理,似乎成瞭世界的共通默契。為什麼日本國宴、皇傢晚宴不吃日本料理呢?這是因為日本從明治維新開始,便對西洋文化、文明抱持極大的憧憬,當權者認為,仿效西洋纔能讓日本躋身一流國傢,這種想法遺留至今。而法國料理是當時歐洲代錶性的宮廷料理,也就是說,日本也被捲入法國『用美食稱霸世界』的野心之中。」

路易王朝時期,法國上流社會花費大量時間、金錢,雇用名廚研究食譜,法國廚師的烹調技術也因此愈發精進。

用户评价

這本書帶給我的,遠不止是對美食的欣賞,更是一種對生活態度的啓迪。在翻閱法餐章節時,我被那種對生活品質的極緻追求所打動。書中描繪的法式餐桌禮儀,不僅僅是餐具的擺放,更是用餐時人與人之間的互動,那種從容、優雅,仿佛將日常的用餐變成瞭一場小型的儀式,充滿瞭對彼此的尊重和對美好時光的珍惜。我開始反思,在忙碌的生活中,是否也應該停下腳步,用心去感受每一餐的滋味,去創造屬於自己的“法式浪漫”。接著,當我深入瞭解中餐時,我感受到瞭那種“傢”的溫暖和“煙火氣”。書中那些關於傢庭聚餐、節日慶典的描述,讓我深刻體會到,中餐不僅僅是為瞭滿足口腹之欲,更是親情、友情和鄉愁的載體。我看到瞭不同地區的中餐如何巧妙地融閤地方特色,將簡單的食材烹飪齣韆變萬化的風味,這種創造力和包容性,讓我對中華民族的智慧充滿瞭敬意。而日料部分,則讓我領略到瞭“侘寂”之美,那種對不完美事物的欣賞,對自然痕跡的尊重,以及在簡樸中尋找寜靜的哲學。書中對日本茶道的描述,讓我看到瞭食物與精神的融閤,不僅僅是味蕾的享受,更是心靈的洗禮。這本書讓我明白,真正的“食饗”,不僅僅是舌尖上的美味,更是心靈深處的共鳴,是生活中點點滴滴的美好。

评分拿到這本書的時候,我被它厚重的質感和精美的設計深深吸引。封麵上抽象的綫條和色彩,仿佛預示著一場跨越文化的味蕾探險。我迫不及待地翻開,首先吸引我的是書中對“美學”的解讀。它並非空泛地談論擺盤的技巧,而是將美學深深地植根於烹飪的靈魂之中。書中關於法餐的篇章,讓我體會到瞭那種對極緻的追求,不僅僅是食材的新鮮度,更是烹飪過程中每一個細微的環節,從醬汁的濃稠度到烘烤的時間,都仿佛被賦予瞭生命。我能想象到,一道精緻的法式甜點,其外觀的優雅和入口的細膩,是無數次嘗試和調整的結果,是廚師對完美的不懈追求。而對於中餐,我則看到瞭其博大精深的文化底蘊。書中不僅僅羅列瞭各種名菜,更深入地探討瞭不同菜係之間的聯係與區彆,以及中國人在烹飪中融入的哲學思想,比如“色香味俱全”的背後,是五味調和的智慧。我尤其對書中提及的關於中國古代烹飪器具和烹飪方法的演變很感興趣,這些細節往往能透露齣最真實的飲食文化。而日料部分,則讓我感受到瞭那種寜靜緻遠的禪意。從食材的挑選到刀工的運用,再到器皿的選擇,無不體現著一種對自然的敬畏和對細節的極緻關注。書中對於懷石料理的描述,更是將食物提升到瞭藝術的高度,每一道菜都仿佛是一幅畫,一首詩。總而言之,這本書讓我看到瞭不同文化背景下的烹飪是如何通過“美學”這一共通的語言,來打動人心,觸及靈魂。

评分這本書的敘述方式非常獨特,它不是那種流水賬式的菜譜介紹,而是以一種近乎文學化的語言,帶領讀者走進一個個美食的殿堂。在閱讀關於法餐的部分時,我仿佛置身於巴黎一傢米其林餐廳,空氣中彌漫著黃油和香草的芬芳,眼前是如同藝術品般精緻的菜肴,每一口都伴隨著醇厚的葡萄酒,那種優雅和細膩,讓我迴味無窮。書中對食材的描述,也讓我對法國料理中對原料的尊重有瞭更深的理解,仿佛那些最平凡的食材,在法國廚師的手中,都能煥發齣令人驚艷的光彩。當我翻到中餐的部分,則瞬間切換到瞭一個熱鬧而充滿煙火氣的場景。書中沒有迴避中餐的接地氣,而是將那些傢常小炒的靈魂挖掘齣來,讓我看到瞭平凡食材背後蘊含的無限創意和深厚情感。那些關於地域風味差異的探討,讓我更加認識到中國飲食文化的博大精深,從川菜的麻辣鮮香到粵菜的清淡鮮美,每一種風味都承載著一方水土的印記。而關於日料的章節,則讓我感受到瞭一種截然不同的美學體驗。那種極簡的風格,對食材原味的極緻追求,以及對季節變化的敏感捕捉,都讓我仿佛置身於一個靜謐的日式庭院,一邊品味著新鮮的生魚片,一邊感受著四季的輪迴。這本書真的能夠顛覆我對美食的認知,讓我從一個單純的“吃貨”升華為一個對美食文化有著更深理解的“品鑒者”。

评分這本書的名字聽起來就很有誘惑力,“食饗:探尋法×中×日新世界三大料理美學”。光是這幾個字,就勾起瞭我最原始的食欲和對美食的無限好奇。我一直對世界各地的飲食文化充滿興趣,尤其是法餐的精緻、中餐的博大精深以及日料的細膩講究,這三種風格可以說是各有韆鞦,又互相影響,形成瞭一個非常有趣的交織。我想象這本書一定不僅僅是簡單的菜譜堆砌,更像是一場味蕾的環球旅行,帶領讀者深入瞭解這三大菜係背後的曆史淵源、烹飪哲學,以及它們如何在現代的餐飲浪潮中不斷演變和創新。我期待書中能夠細緻地描繪齣法餐那種對食材本身極緻的尊重和對細節的考究,比如一道經典的法式濃湯是如何通過耐心熬煮和精妙調味來達到渾然天成的境界;同時,也希望能看到中餐那源遠流長的烹飪技法,從八大菜係的特色到不同地域的風味,甚至是傢常菜裏蘊含的深厚情感,是如何將簡單的食材轉化為令人迴味無窮的佳肴;當然,日料的禪意和美學也是不容錯過的,從壽司的精準刀工到懷石料理的四季變換,每一個環節都充滿瞭對自然的敬畏和對藝術的追求。這本書一定能讓我對“美學”這兩個字在烹飪領域的應用有更深刻的理解,不僅僅是擺盤,更是食材的選擇、烹飪的過程、味道的平衡,甚至是用餐的環境,都構成瞭一場完整的感官盛宴。

评分這本書給我的感覺,就像是開啓瞭一扇通往美食新世界的大門。我原本以為自己對這三大菜係已經有瞭一定的瞭解,但這本書卻以一種完全齣乎意料的方式,讓我看到瞭它們更深層次的魅力。在介紹法餐的時候,它不僅僅是教你如何製作一道焦糖布丁,而是讓你去理解法式甜點背後那種對精確和細膩的執著,從蛋黃與糖的比例到烘烤時的溫度控製,每一個環節都像是在進行一項精密的科學實驗,但最終的結果卻是如此的誘人。我感覺自己仿佛也跟著書中一起,去感受那種將平凡的食材,通過精湛的技藝,轉化成一件件藝術品的魔力。轉嚮中餐,這本書的視角更加宏大,它沒有隻停留在某一個菜係的範疇,而是將中餐的“博大精深”體現在瞭對地域差異、曆史演變以及烹飪哲學等多個維度的探討上。我能想象,書中一定描繪瞭許多我從未聽說過的特色菜肴,以及它們背後承載的地域文化和民族情感。更讓我驚喜的是,它還深入挖掘瞭中餐在現代社會中的創新與傳承,讓我看到瞭傳統與現代的碰撞如何激發齣新的火花。而日料的部分,則讓我領略到瞭一種“少即是多”的智慧。書中對於食材的尊重,以及對季節性的極緻追求,都讓我感受到瞭一種返璞歸真的力量。我期待書中能夠展現齣日本料理那種將自然之美融入美食的獨特方式,讓每一道菜都成為一次對自然的緻敬。這本書無疑是一次關於美食的深度探索,它超越瞭簡單的食譜,而是為我提供瞭一個全新的視角,去重新認識和理解世界三大料理的精髓。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有