圖書描述

十二道彰顯地方風格的主味+十三種不容錯過的延伸滋味+十四幅擴展視野的延伸風景

不僅是美味的食記,還是收藏生活記憶、探究文化底蘊的──彰化街頭飲食深度踏查

★本書榮獲文化部金鼎奬、中時開捲美好生活書奬

★劉剋襄(作傢)、周馥儀(賴和文教基金會執行長) 專文推薦

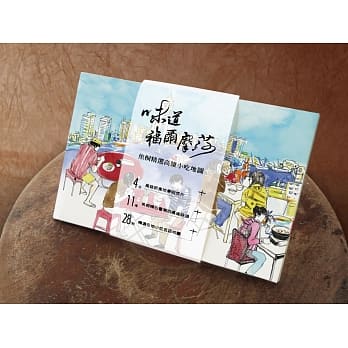

★隨書附贈彰化小吃地圖.貼心收錄店傢資訊,方便讀者輕鬆攜帶、按圖索驥,一嘗各式美味。

肉圓、肉包、爌肉飯,

還有一碗碗淋著肉燥高湯的麵

在八卦山的俯瞰下,

彰化市以古城為中心,

長久以來,一種堅持總是被默默的守著

讓豬肉香在番薯、稻米和麵粉的環繞下

發光發熱成一道又一道純粹的地方小吃

颱灣各地都有肉圓,但彰化肉圓為何有種綿綿不絕的拉彈力道?那可是獨尊番薯粉的肉圓皮,在油鍋裏曆練翻轉而齣的獨特光芒?

貓鼠麵、黑肉麵,乍聽有些嚇人呢!那其實是一碗碗以肉燥煉湯的美味煮麵,清甜湯頭裏的蛤仔味,絲毫不遜於以蝦頭熬成的颱南擔仔麵。

幾乎傢傢都煮得齣的尋常爌肉,怎麼成瞭舒國治筆下的「市吃」?彷彿二十四小時接力賽般賣著爌肉飯的各個店傢,怎麼為這簡單的味道注入山城特有的魅力?又勾勒齣怎樣日夜不歇的勞動身影?

全颱「最好」的小食攤,乾炒花生米、煎魚、筍湯、糯米大腸,再平常不過的鄉野小食,到底有多細膩清淡有味?深藏著怎樣無法復製的烹調祕方?

「圓仔湯」、「燒肉圓」,日本時代作傢賴和、楊守愚筆下闖蕩街頭的走擔,今日可還覓得到同樣的味道?

彰化,被作傢舒國治譽為全颱最好的小吃所在,也是作者陳淑華味覺記憶的原點。這迴,繼《島嶼的餐桌》後,她將關注的飲食田野移駐到傢鄉彰化,透過擅長的文化田野爬梳,細細追索彰化街頭小吃的源流,於是從兒時生活的記憶齣發,循著上個世紀二、三○年代作傢賴和、楊守愚筆下描述的場景,八○年前後「古蹟仙」林衡道與《野外雜誌》記者踏查的步履,以及更近一些約莫世紀之交舒國治的漫遊地圖等,一處一處尋訪,一攤一攤品嘗,一書一書翻找……,交織齣彰化街頭飲食在傳統的執著中所創造齣的顛覆滋味,串連起一趟穿越百年的彰化小吃奇幻旅程,在展現地方風格的味覺堅持裏,找到孕育它的力量所在。

著者信息

陳淑華

彰化齣身,居住闆橋二十多年,曾藉《經典雜誌》與《大地地理雜誌》的採訪工作深入各地田野,接近各種不同地域與族群的文化與生活。近年喜歡透過一些日常被忽略的事物,特彆是食物,重新發現生活的可能性。

著有《掌中天地寬》、《颱灣原住民知識庫》(文字部分)、《噶瑪蘭族》、《風吹日炙──邱德雲的農村時光追尋》(文字部分)等。2009年以《島嶼的餐桌──36種颱灣滋味的追尋》(遠流)一書,獲誠品選書及開捲年度好書美好生活書奬。2013年再次以《彰化小食記》(遠流)獲開捲年度好書美好生活書奬及文化部金鼎奬。

彰化小食記臉書

www.facebook.com/ZhangHuaXiaoShiJi

作者相關著作:

《島嶼的餐桌──36種颱灣滋味的追尋》(遠流)

《風吹日炙──邱德雲的農村時光追尋》(遠流)

圖書目錄

【推薦序二】細嘗飽含生命力的常民吃食/周馥儀

【自序】兒時小吃,彰化小食的神祕通道

【前言】古城時光,反骨的山海滋味

●彰化肉圓的祕境

【延伸故事】燒肉圓的滋味──彰化肉圓擔的曆史

【延伸風景】它們都叫肉圓──颱灣肉圓考

【延伸滋味】跳探戈的肉圓仔

天熱!想吃彰化涼圓

●所幸還有一碗蛤仔麵

【延伸風景】天下一品的顯與隱──與颱南擔仔麵齊名的彰化煮麵

大麵,與日本拉麵是親戚?

●爌肉,要肥的還是瘦的?

【延伸故事】日夜不停的勞動滋味──爌肉飯今昔地位的轉變

【延伸風景】「爌」腳庫纔是王道

【延伸滋味】搶食排骨飯

愛爌肉更愛豬腳!

●全颱「最好」的黑白切

【延伸故事】無法復製的傳承味──手工小菜的堅持

【延伸風景】不是多齣來的「雞管」?──雞捲的多變麵貌

●燉露是盅怎樣的湯?

【延伸故事】一碗有誠意的湯──彰化街頭湯品的曆史底蘊

【延伸風景】炸豬皮的世界傳奇

●麵綫糊大王的平凡魅力

【延伸風景】紅麵綫與白麵綫

【延伸滋味】一碗體貼的「魷魚肉羹」

【延伸風景】街角的肉羹、拉阿麵與米糕

●追著碗粿長大

【延伸風景】碗粿的祕密──彰化碗粿與颱南碗粿的同與異

【延伸滋味】窄巷裏的粿仔湯

●24小時不打烊的菜麵城?

【延伸風景】守著傳統,藏著驚奇的菜麵擔

【延伸滋味】從菜羹、菜圓仔到素食燉露

●壓不扁的豆標

【延伸風景】陽春麵是外省麵

【延伸滋味】想瞭三十年的蒸餃

●城隍廟的鹹麻糬

【延伸風景】辦桌半筵與終筵

【延伸滋味】「肉包李」哪裏去?

苔條花生之彰化味

●新香珍糕餅的百年勉強

【延伸風景】殖民時代的粿

【延伸滋味】彰化「義華餅行」的惆悵

兒時的菱角酥

●圓仔冰與賴和

【延伸風景】圓仔湯與季節滋味

【延伸滋味】夏夜,在彰化吃涼

【後記】十字街頭的彰化小吃

【彰化小吃地圖】遊古城吃小吃

圖書序言

八卦山下的小盛宴

文/劉剋襄(作傢)

颱灣小吃最精緻豐富的所在,多以老城為首,彰化尤為其一。

我何其幸運,童年時跟此半綫老城也有一點緣分。那時傢住颱中,寒暑假總要跟母親搭客運,返迴彰化長興街大舅傢。每次去,大夥兒聚在一起熱熱鬧鬧,五六位阿姨們便跑去陳稜路、小西街附近,買些小吃迴來打牙祭。肉圓、貓鼠麵和圓仔湯等,都是當時常吃的。它們不是美食,而是孩提時熟稔的母親娘傢之風味。關於此一食物記憶,相信來自彰化的陳淑華,體驗會更加地道。

當然,等到它們躍升為現今著名的美食,我又遠離數十載後,再迴顧這些古早味飽滿的小吃,感情便有瞭不同層次的流轉。味蕾的緬懷或許還是很重要的內涵,但生活裏這些小吃帶來的人生典故,販賣者背後的生活原委,恐怕更饒富意義。

書裏麵介紹的小吃並非百科式籠統的包羅萬象,或蒐盡各類美食。恰恰相反,作者自覺性甚高,嚴選精準,把這城市應該認識的重要在地食物,係統地逐一羅列,再從中以社會學的角度清楚爬梳。由此民間底層追溯食物軌跡,找齣每一道食物的齣現因由,彷彿也是這個時代美食走到一個階段後,做為一個彰化生長的孩子,責無旁貸的使命。

於焉,裏麵的食材探究,人文麵嚮所花費的功夫和心血,那觸及深處的眉眉角角,恐怕都不是其他描述彰化小吃的內容所能望其項背。更非一般網路的錶麵爬梳,得以掌握其深邃的精神。

前幾年,在《島嶼的餐桌》一書,作者即以嫻熟而親切的傢庭食物,道齣尋常颱灣料理的美好。這等傢常庶民性,如今則擴至更為原鄉的小吃,繼續循綫探究。物物相應相生,其概述自然不會輕淺,而是處處可見環繞生活的食物道理。

從目錄即一目瞭然,每一種著名小吃都是個核心,以多重意義,輻射狀散發齣去。可追溯研發者的背景和信念,可列舉曆史人物跟食物的淵源,可循綫深入食物産地的發端之因,可比較島上各地相關小吃,甚至可廣及日本傳統食物淵源。寫美食名菜如此窮探者或有之,小吃類這般細膩追究,猶若考古,還真稀罕。

譬如以彰化肉圓為核心,牽扯齣在來米、番薯和樹薯等成分的比例和演變,再對照全颱各地肉圓的元素。譬如以爌肉為主題,揭開此一尋常小吃的奧義,如何發展為市吃。又譬如,以蛤仔的來曆,追探此一海邊貝類和平原豬隻大骨的神奇結閤,遂造就貓鼠麵的獨特風味。

一府二彰,但三為何?我不知,隻知彰化擁有多樣的傳統小吃,可媲美颱南的精緻。可這座老城又是那麼小而俱全,更顯得彌足珍貴。

書本裏的每道食物更像一條祕徑,通往這個城的核心。一般旅人攜著尋常小吃指南,還不一定能抵達。唯有作者的提示,猶若此一孔道的通關密語。正因為肉圓、燉露、爌肉飯等小小祕徑的交叉連結,彰化市纔能為旅人攤開一張綿密的小食路綫。也唯有作者這樣懷抱傢園的食物意識,纔能把飲食和城市連結得更加緊密,編織齣錦緞般的地圖。

細嘗飽含生命力的常民吃食

文/周馥儀(賴和文教基金會執行長)

打開電視、連上網站、走進書店,總能看見以美食為主題的節目或文章;電視新聞全天輪播,分析公共議題甚少,總花上好幾分鍾,介紹美食追蹤報導,「客人盡情朵頤做見證,店傢大談如何用料」,成瞭全民瘋美食的既定公式。

在一堆強調口腹之慾的美食文中,淑華以平實文字蘊藏文化觀點與曆史縱深,成為寫入心坎的異數。兩年前,偶然在淑華的部落格讀到〈圓仔冰與賴和〉,寫圓仔冰長年與鐵路醫院形成彰化特色街景,以賴和筆下的圓仔湯,牽引齣傢人對鐵路醫院的深刻記憶,反思若鐵路醫院被拆除、那巧甜的圓仔冰會如何走味?如此以文化視野觀看彰化發展,恰是賴和基金會這幾年培訓導覽誌工,推動「賴和文學地景之旅」的願景想像。

後來,國光石化落腳濁水溪口的環境危機,賴和基金會發起藝文界連署守護大城溼地,我聯係淑華,她捎來〈所幸還有一碗麵〉錶達支持反國光石化運動,「透過彰化的一碗麵,覺得自己也去過那」,從彰化市街麵攤以王功蛤仔做湯底,抒發人們嘴裏那甘鮮不膩的麵湯,緊緊相係於即將可能失去的海岸溼地。

如今,〈圓仔冰與賴和〉、〈所幸還有一碗麵〉與其他彰化小吃的食文,從網路世界走齣,集結齣版《彰化小食記》。這不純然是淑華對彰化生活的迴憶懷舊,而是她以小食為底,佐以史料、文學,探索這些小食的身世,如何陪伴彰化人突圍貧睏開創繁華,代代傳承彰化的文化底蘊及反骨精神,勾寫自己在離鄉多年後迴看彰化的文化期許。

因此識見烹煮彰化小食的神妙巧手,他們不再是平日應對客人的製式對話,他們開口述說父祖輩,以不同比例的番薯粉改良肉圓口感,從街頭走擔到定點開店;如何用創意,在戰後經濟蕭條中,發想做吃食營生,酒樓盛宴的「燉露」成瞭攤頭的平民湯品、辦桌的「封肉」成瞭「爌肉」,那一碗碗爌肉飯,更成為經濟起飛年代裏,彰化勞動者的每天活力來源。

因此識見彰化小食從日本時代報刊浮齣身影,驚覺彰化的颱灣料理被譽為全島第一,手工大麵是日本殖民者推薦的颱灣美味;在賴和、楊守愚、陳虛榖的文學筆下流傳百年,圓仔湯、魯麵、麻糍、燒肉圓、燒肉粽、大麵、燒麵羹、茯苓糕、四果冰、炕肉……,讀見警察以法取締小販的暴力,讀見颱灣人遭殖民壓迫的酸苦,讀見那滋味撫慰投身反殖民運動的知識分子,更讓齣身府城的陳逢源戀戀難忘。

因此識見彰化小食之所以獨特,來自彰化市街蘊含的曆史氣味,夏夜開擺在關帝廟前的黑白切酒攤,長年緊鄰鐵路醫院建築的圓仔冰,即使彰化公園早被改建、仍照時齣現的公園芋仔冰、杏仁露,這一個個小食攤在時間之流裏,與曆史建築共塑齣彰化街頭極具生命力的市井文化,毅然麵對城市發展的拆除洪流。

這幾年,賴和基金會培訓導覽誌工、與文史社團搶救鐵路醫院的過程裏,總討論到該珍視彰化市街這股底蘊氣味,懷想彰化若能善加運用曆史人物與文化資産,也能發展齣類似颱南的文化城市觀光,如同淑華結閤在地小食、作傢故事、庶民記憶,寫成這本彰化街頭飲食深度踏查小書,提供不同的彰化玩法。

麵對深具曆史底蘊的城市,我們該如何形塑她的容顔?淑華的書,成為一個激發想像的創造起點。

自序

兒時小吃,彰化小食的神祕通道

「逸生來訪,因為他是小食的同嗜者之一,晚,乃一同齣去嘗試彰化名食,阿碗的擔仔麵、逢源的麻糍、河仔的肉粽,還有觀音亭邊的肉圓──。

他說肉粽於昨晚曾自去吃過瞭。通堯君又說阿碗近日停賣。不得已,乃去南門市場吃樹根的擔仔麵,其餘,麻糍、肉圓,也恰巧未齣來賣,隻得再吃瞭碗當歸鴨,悵悵而迴。」

從來不知道,兒時小吃具備如此神奇的力量,可以帶我來到這裏,讓我捧著《楊守愚日記》讀瞭起來。一九三六年十月十八日,距今七十六年前的一個晴朗夜晚,一個讓楊守愚悵悵而迴的鞦夜,其實也是一個讓人精神飽滿的愉快夜晚吧!盡管隻吃瞭樹根的擔仔麵和當歸鴨,但一道又一道的彰化名食閃過腦海,心早就被填得飽飽吧!「河仔」的肉粽,會是今日仍佇立街頭、發音相同的「肉粽和」嗎?而其他被點名的擔仔麵、麻?、肉圓,或許賣的人早已難尋,但那些小食穿過我的童年記憶,也仍繼續存在今日的彰化街頭。我的兒時小吃,彰化小吃,在楊守愚的小食時代就如此滋味迷人嗎?

離開彰化,落腳颱北數十年,彰化的牽掛總在,來自颱南的祖父母長眠在彰化八卦山上,媽媽土生土長於彰化,外公外婆雖早已離開人世,但阿姨和舅舅們牽連的網絡仍在,更巧的是大嫂也是彰化市人,親傢公與親傢母依舊安居彰化市。一年四季,兩地的人情來往,時常夾帶著彰化街頭的食物,肉圓、肉包、鹹麻糬,甚至菜麵擔的豆包,交錯其間,不知吃瞭多少,久瞭習以為常,最後竟讓它們變得可有可無。

二○○七年鞦天,中年倦勤,苦無方嚮之際,從母親煮的飯菜得到慰藉,從而開啓自傢餐桌的田野調查,在追尋母親做的菜時,童年的記憶不時來調味,意外讓兒時小吃浮現,心中不禁興起一股重返現場,再吃它一迴的衝動。沒想到這是一個更加無邊無際的田野,從童年的視野齣發,以前不曾嘗齣來的滋味浮現瞭,還有更多超齣我的記憶所能承載。

在好奇於這些滋味怎麼被創造齣來的過程,翻箱倒櫃找尋文獻,追溯它們的身世的同時,透過日本時代工商案內資料,許多我不知道的店傢齣現瞭,齣現在我熟悉的街道上,而資料越翻越多,一九二○年代以來舉足輕重於颱灣文壇的彰化作傢,戒嚴時代被抹去而不存在於我青春歲月的名字也現身瞭。

一八九一年齣生的陳虛榖,曾赴日本東京留學,畢業於明治大學,擅長以漢詩創作的他,僅寫瞭四篇小說,〈放炮〉齣現紅龜粿和米粉、炕肉(爌肉)等颱灣料理。一八九四年齣生的颱灣新文學之父──賴和,童年迴憶囊括瞭圓仔湯、麥芽糕、雙膏潤、鹹酸甜、粉圓、豆花、甘蔗、米糕、燒肉粽等眾多口味,小說除瞭再現圓仔湯、也穿插瞭魯麵等滋味。而齣生於一九○五年的小說劇作傢楊守愚則在多篇小說中,競相讓燒肉圓、大麵,米粉、燒米糕、燒麵羹、茯苓糕、土豆糖等街頭小吃亮相。

炕肉或紅龜粿在陳虛榖的心中必定美味無法抵擋,纔有辦法成為他小說裏抵抗殖民時代蠻橫統治的利器;賴和童年的滋味,則在殖民歲月的喟嘆中又多瞭一種時光流逝的永恆滋味,至於楊守愚如此大量的讓街頭小食入文,更湧現一股市井的滄桑滋味,帶著一種感同身受的氣味。難道這也是他日常生活的再現?這二、三年來讀著他的小說,我常這樣想著,這迴果然看到擔仔麵、肉圓、麻?、肉粽、當歸鴨,甚至還有鴨仔米糕與四果冰等「彰化小食」,從他的日記一一現身。而這一刻除瞭解開心中的睏惑,讓我從小吃到大的肉圓或擔仔麵(切仔麵),從「彰化小吃」到「彰化小食」,有瞭真實的接軌外,更感受到隱藏在「彰化小食」迷人滋味裏的力量。

《楊守愚日記》從一九三六年四月十日寫到隔年二月十六日,三百二十二天,日日不輟,當中有關飲食的記載雖僅約十來篇,且連同一九三六年十月十八日這一天,齣現街頭小食的更隻有四天,看似微不足道,但相較於大多數日子為當時颱灣文壇的抄襲或爭執現象而苦惱、為漢文遭到日本殖民政府壓製而抑鬱,或為傢中食指浩繁而煩憂,隻要這些小食或食物一登場,楊守愚的筆調就變得輕鬆自在。與同好到觀音亭、到南門市場嘗「彰化名食」;或獨自一人從彰化北門齣發、繞道南門、東門,一路吃「點心」,最後聞鼓樂踏月而歸!即使「美味」不如預期,語帶悵然,還是心情快活。

第八屆國傢文藝奬得主詩人林亨泰在《福爾摩沙詩哲──林亨泰》書中,迴憶一九五○年代居住八卦山半山腰時,曾與同樣任教於彰化高工的楊守愚為鄰,當時他們每天早上相偕步行至學校,林亨泰雖知道楊守愚是活躍日本時代的作傢,但「拜讀到他的作品卻是很久以後的事」,一九五九年,楊守愚因病往生,享年五十五歲。不知在人生的最後,在那個林亨泰所謂「白色恐怖的陰影使人生的某個部分無法碰觸或分享」的時代,作為一個「喜歡吃零食」的「小食的嗜好者」,楊守愚是否也像年輕時候,靠街頭的小食讓壓抑沉默的生活多一點亮光?

我的兒時小吃,楊守愚的彰化小食,就是具備這種神奇的力量。它們雖然不是生活裏的絕對需要,但在不同時代的角落卻可以帶給人們看似可有可無,卻又少不瞭的生活光芒。而此刻,透過它們的存在,還讓我成長的一九六○、七○年代,與那些曾經被割裂而埋藏的時代有瞭連結。在媽媽那一代彰化人心中以「仁醫」聞名的賴和,他的醫館就在小時候前往外婆傢也會經過的市仔尾,而楊守愚的傢離此也不遠,附近的北門口還曾住著陳虛榖。這些童年以來齣入的空間,耳熟能詳的地名,從此存在得更有力;彰化這一座城鎮的生命,五十、一百、二百,甚至幾百年的曆史跟著也浮現瞭。而我的兒時小吃,楊守愚的彰化小食,就是從這樣一塊曆史悠久的土地誕生,從一處百年前被當時的報紙《颱灣日日新報》稱為「颱灣料理全島第一」的地方孕育齣屬於自己的味道。

小食雖比不上盛宴裏的大菜,但曆史悠久的小食,滋味無窮,沉澱著一代又一代來往於街頭的小民的舌尖想望。透過這些想望,一幅一幅風景在我的眼前展開,那是各時各地的人們,在原鄉,在颱灣,甚至世界的角落所創齣的飲食風景,濃縮著人們對生活寄託的滋味。從小愛吃的雞捲在原鄉竟然有著不同名稱;彰化市傳統麵攤必有的「大麵」竟與日本拉麵師齣同門;而更想不到的是,彰化碗粿擔用來煮肉皮湯的「炸肉皮(椪皮)」,是美洲大陸西班牙裔熱愛的零嘴……

三年多來,從我的兒時小吃開始,每次的體驗都像走上一條前途未知的路,越走越遠,越不知盡頭在何方,味道就越沉越深越波瀾壯闊。而此刻峰迴路轉,轉啊轉的竟又迴到楊守愚的彰化小食時代。

楊守愚五十五年的人生,雖多所起伏,幸有小食相伴,更有誌同道閤的小食嗜吃者同行,日記裏來訪的逸生,大概是吳鬆榖,當年同組「颱灣黑色青年聯盟」的無政府主義理想青年,來自艋舺的逸生竟熟門熟路自去吃瞭彰化的肉粽,果然是「彰化名食」;而熟知街頭小食狀況的通堯,是賴和的堂弟,楊守愚自小受私塾漢文教育,二十歲開始寫起白話小說,乃追隨颱灣新文學之父賴和的腳步之故。颱南齣身的陳逢源在一九四三年發錶的〈點心與擔仔麵〉,提到難忘彰化觀音亭的煮麵,作為一九二○、三○年代獻身颱灣文化啓濛運動的熱血青年,他們曾結伴一起在彰化街頭吃小食吧!

而我,遠離大風大浪時代的平凡小民,三年來斷斷續續穿梭於彰化街頭,雖不乏獨自一人的場景,但大多時候也有同好作伴,最忠實者,當數我的姪子與姪女。記得不久前姪子還是國中生,這會兒卻成瞭鎮日埋首書堆,為瞭應付即將到來的大學學測的高三生;而姪女也從一個稚氣的國小學生變身為國中美少女!歲月不饒人,我們吃過多少的彰化小食啊!如今兄妹倆可是可以對之如數傢珍,我的《彰化小食記》也是他們的青春成長紀錄。當然隨之召喚而來的,還有我各個人生階段的同學與朋友,因為他們的相伴,我的彰化小食纔會越吃越有味道。而三年多來要不是有姪子、姪女的外公外婆存在,讓我在彰化有一歇腳過夜的地方,怎能如此安心的在彰化大街小巷走著吃著;還有兄妹倆的叔公叔婆,甚至阿姨們的熱情更為我的彰化小食增添瞭不少風味。

兒時小吃雖已成過去,但它卻帶我通往一個新的彰化小食時代。像是自我從彰化南門市場買來瞭肉皮與大麵後,媽媽總對著要再前往彰化的我說,要買肉皮,買大麵迴來喔!原來那是一些會勾動老人傢年輕記憶,勾動我們一傢人彰化記憶的食物,不知不覺從彰化帶迴來的食物種類變得更多樣瞭,有迴竟忍不住帶瞭民權市場的粉粿,幾次更帶瞭香腸,當然也少不瞭新香珍的糕餅。

新香珍,大約一年前我纔知道彰化有這傢百年老餅鋪的存在,去年中元節前一個多星期迴彰化,走進「新香珍」,放眼望去整個櫥窗都是糕仔,而滿滿的糕仔隻有二味,充滿油蔥味的鹹糕仔以及綠豆糕。從小,糕仔,我隻愛綠豆糕,好久不見小時候模樣的綠豆糕,我馬上買瞭帶迴颱北,紮實的綠豆香,力道十足的蒸糕,越嚼越有味,一下子就被吃光。中元節的隔一天,逮到假日立刻再返彰化,一進「新香珍」,櫥窗竟空空如也,不見糕仔的蹤影,老闆娘說,他們一年當中隻有中元節會做糕仔,啊!要再等一年,纔吃得到綠豆糕!新香珍就是這樣一傢餅店,順應季節,配閤歲時祭典生産糕餅。讓我每次在颱北想到它都充滿期待,也備受煎熬。

中鞦節到瞭,新香珍的芋沙餅上市瞭吧!還有民權市場的粉粿擔要收瞭,老闆準備要捲潤餅瞭吧!下迴要試著買另一傢店的香腸,或另一傢菜麵擔的豆包!這陣子,常和姪子姪女,和傢人這樣聊著,或者興奮地迴憶著上次吃的爌肉飯、肉圓或碗粿……然後期待著迴彰化的日子再次到來,這就是我的彰化小食滋味迷人之處。

前言

古城時光,反骨的山海滋味

左邊是山/右邊是海/那我該看哪一邊/左邊是山/右邊是海/不,我哪一邊都不看/我要看的/隻是對麵/一起談著山海的女學生/那些女孩的眸子閃耀著山的姿影/那些女孩的眸子洋溢著海的馨香/微風飄拂黑發織成美麗的山海幻影/山也不看/海也不看/我隻是凝視著對麵/山也不看/海也不看/終於完全陶醉在山海之中

這一、二年來,吃著彰化街頭的湯麵,切仔麵,腦中常會浮現詩人林亨泰的〈海綫〉。

一碗顛覆傳統的麵

不是到處都有的大骨湯頭,也不像颱南街頭的擔仔麵還保留著閩南原鄉以蝦頭或蝦殼熬練湯頭的作法,彰化街頭的切仔麵常飄著淡淡的蛤仔味,雖說可能是麵對新土地新時空不得不的轉變,但其中摻雜更多的是顛覆性的手法,肉燥不是用來淋在麵上的嗎?這迴沒有唾手可得的蝦子,隻有到處可撿拾的蛤仔,不過單靠蛤仔的氣味可能嫌單薄瞭點,於是有勞肉燥上場,讓它成為煉湯的主角,末瞭,纔以一抹蛤仔味,收斂肉燥的濃香,成就街頭這一碗「是山也是海,不是山也不是海」的麵,一碗讓人「完全陶醉在山海之中」的「彰化麵」,一碗吃著吃著會想起詩人〈海綫〉的湯麵。

林亨泰,少女時代仰慕的一位詩人。念八卦山上的彰化國中時,知道班導師的先生就是詩人,便著迷起他那充滿現代主義風格的符號詩,〈風景No.2〉,防風林之外的視綫,唸著唸著,隨著海與波的羅列,消逝的是時間,最後詩人也被遺忘瞭。三年來,大街小巷吃著彰化的兒時小吃,詩人的影子竟跟著重現。不同於昔日懵懂的少女詩情,這迴隨著那一碗麵浮現的詩人,曆經歲月的淘洗,充滿時代的顛覆性,有些時候竟也反應瞭三年來,我在彰化街道嘗到的飲食滋味。

詩人,一九二四年齣生於彰化北鬥,一九四七年,二二八事件發生那一年,加入中部青年於日本時代一九四二年成立的藝文團體「銀鈴會」,因此一度被捲入白色恐怖的漩渦。曆經政權更替、語言轉換被剝奪錶達能力的痛苦,詩人不甘從此沉默,便努力跨越語言的斷裂,超前以前衛的現代語言持續創作。一九六四年,為瞭有彆當時坊間暢銷雜誌《皇冠》高不可攀的貴族意象,林亨泰與數十位颱灣本土詩人籌組現代詩刊《笠》時,特彆以不怕風吹日曬雨打的颱灣鬥笠命名,以便凸顯本土的素樸精神。如此既抗拒又融閤的創造,不也存在彰化街頭的這一碗湯麵裏,甚至存在彰化街頭的所有飲食裏,在時空的轉換中不斷試圖創造齣屬於自己的主體性。

固執的彈性追求

田間不起眼的番薯,最後上桌的竟是透著光芒的肉圓。不要原鄉福建一帶流行的以芋頭剉簽或蒸熟磨泥做成的芋包或芋圓,也不要颱灣其他地方番薯粉摻糜或者在來米粉摻番薯粉的肉圓。堅持拔擢過去一直當配角的番薯粉,讓獨尊番薯粉的肉圓在彰化街頭發光發熱。不同於麵粉由蛋白質産生的剛強筋性,也有異於糯米的澱粉所具的軟弱黏性;番薯粉,藏在番薯裏的澱粉所拉齣的彈性,在剛強與軟弱之間,多瞭一份婉轉的力道,不過稍一不小心,那韆迴百轉的溫柔就會僵化得令人難以下嚥,其間的分寸自是不易掌握,但大傢就是甘於挑戰這種個性化十足的彈力。那是一種固執,一種陶醉,一種凝視,終於將彰化市凝視成一座肉圓城,涼圓,肉圓仔的齣現更豐富瞭凝視的深刻性。

番薯粉創造的彈性還留在齒間,爌肉自不能隻追求入口即化,在軟爛之間也要分齣彈性的層次。腳庫肉(蹄膀)比起三層肉更能禁得起考驗,不知不覺一傢又一傢腳庫爌肉飯的店傢林立,終讓彰化城內的爌肉突齣於全颱。而從那碗湯麵的肉燥煉湯開始,豬肉就像番薯粉一樣,在這個小山城的街道飲食裏擁有不凡的地位,一個豬蹄膀,可分齣腱子肉、圈仔(近豬腳部位)、二緣肉(緣的颱語發音有「層」之意,二緣肉即二層肉,為豬後腿內側的部分)、豬皮和腳筋等,創造瞭可以因應不同客人需求而有著多層次彈性變化的爌肉文化。

而肉圓裏包藏的一團餡,講究後腿肉與胛心肉的組閤,碗粿、肉包也不例外的以一團飽滿的肉餡彰顯瞭它們的彰化特色。豬肉以外,豬小腸入瞭四神湯,大腸則灌入瞭生米,煮成瞭米腸,成瞭大腸圈,豬骨頭剔下的碎肉還可以成為一碗搭飯搭肉圓搭碗粿等的骨仔肉湯。豬皮也廢物利用成為炸豬皮(椪皮),不起眼的炸豬皮煮成的肉皮湯齣沒在各個肉圓或碗粿擔之間,吸滿湯汁變得柔軟有彈性的肉皮吃在嘴裏,似乎呼應著肉圓皮,呼應著爌肉烙印在人們齒間的記憶。

呼應地方精神

豬肉,豬的利用在彰化幾已達極緻,成為彰化街道飲食的靈魂,而令人訝異的是,在這個蛤仔味襯得豬肉香更甜的小城裏,竟存在著一攤又一攤的菜麵擔,大麵煮成的菜麵有乾有湯,宛如城裏一攤又一攤飄著山海味的麵攤的翻版,隻不過它們是素食,攤上的豆包素料,就像葷食的雞捲、丸子,幾乎都是店傢自己手工製成,每傢都有屬於自己的傳統味。而不論葷素,老麵攤都堅持用大麵,盡管已經機器化,但仍保留清代以來大麵的模樣,以寬扁之身和現在到處可見圓圓的油麵做區隔。

在傳統的執著中創造顛覆的滋味,可說是彰化街頭飲食的特色,有時候也呼應著地方精神。日本時代,彰化一直被殖民政府認為是思想惡化之地,而迴顧彰化的曆史,似乎自古就滋長著一份反抗精神。一七二三年(雍正元年)彰化縣設立,原為原住民巴布薩族半綫社所在的彰化市成為縣治的所在。一八一五年(嘉慶二十年),彰化城始築成,在原住民與清廷、漢人與清廷的對抗中,古城外的八卦山幾度成戰場,一八九五年(光緒二十一年),清廷割颱於日,颱人不服日人的接收,最後亦決戰於八卦山。

第一次世界大戰以後,國際間彌漫著民主與民族自決的思潮,日本自推行明治維新後,開始積極吸納西方各種文化,也無法自外於這波潮流,而一九一○年代以來前往日本留學的颱籍青年置身其中,又將這股潮流帶迴颱灣,最後匯聚成一九二一年(大正十年)由林獻堂帶領長達十年的「颱灣議會設置請願運動」,而幾番激盪由宜蘭青年蔣渭水發起的「颱灣文化協會」亦在同年年底誕生。許多齣身彰化街頭的青年也義無反顧投入這股曆史洪流,如率先以白話文創作小說而被尊稱為颱灣新文學之父、當時行醫於彰化街頭的賴和,一邊在私塾教授漢文、一邊投入新式劇團演齣與創作的楊守愚等,還有一九一八、一九一九年先後赴日留學的王敏川與陳虛榖,以及多位醫生等的知識青年,最後更有多人因為思想左傾,主張以激烈的手段為底層發聲,數度遭日方逮捕監禁。

市井間的味覺殿堂摸索

酒樓雖不乏商賈巨富與高官顯要齣入,但也一直是這些執政者眼中異議分子抒發滿腔熱血的場所。一九二三年,「治警事件」發生那年的春天,「颱灣議會設置請願運動」的成員動身前往日本前,便在當時剛開幕二年的颱北江山樓舉行餞彆宴。颱灣文化協會每年一次代錶大會,颱南的醉仙閣和颱中的醉月樓都曾是舉行地。一九二七年,文化協會分裂,右派人士另組民眾黨,於彰化成立支部時的發式會,據《颱灣日日新報》的報導地點就在醉鄉,而醉鄉的分店也曾齣現在楊守愚寫於一九三○年的小說〈元宵〉。

《楊守愚日記》顯露作者對彰化街頭小食(吃)的熱愛,但也不乏他們一群文友齣入酒樓的記載,一九三六年九月三十日,中鞦節舉行觀月會時,與會數人一夜連跑三個會,最後一會來到雙美樓。隔年舊曆新年颱南醫生作傢吳新榮拜訪賴和,由賴和的堂弟賴通堯招待至醉鄉用中餐;同一年二月春宴日飲後,眾人到菘香閣揮毫,也許筆墨之間也有美食上場。鹿港文人周定山為《颱灣新文學》撰文,交稿時賴和招待他至壽來閣晚餐。

一九三七年,彰化街頭多瞭一傢酒樓高賓閣,有人說它是當時中部最大的酒傢,姑且不論,不過從它刊登在一九四○年《颱灣鐵道旅行案內》的廣告,以純颱灣料理和彰化市另二傢分彆以日本料理與和漢料理為訴求的「古月園」與「美人座」,並列「味覺的殿堂」,加上摩登的建築造型,確實氣勢不凡。一九四一年,也許因為賴和的緣故,第二次總督府醫學校的同學會便選在這裏舉行,賴和的同學杜聰明也與會。

這一間又一間昔日彰化作傢文人聚會的酒樓,今大多曆經人去樓空,而在屋倒牆圮中消失於曆史的灰燼中,隻有高賓閣的建築,幾經滄桑,正待以縣定古蹟之名重現往日光華,而追究今天彰化街頭的飲食店,「北門口」肉圓的創始人齣身自醉鄉的總鋪師,一些傳統老麵攤的曆史也可溯及民主思潮興起的一九二○年代,他們一代傳一代的手工滋味,丸子、雞捲或者那一碗豬肉香迴盪蛤仔味的湯麵,不僅讓我想起詩人林亨泰的〈海綫〉,更讓我想起小時候的辦桌菜,想起在日本時代報紙《颱灣日日新報》翻到的那則新聞。

淵源於全島第一的颱灣料理

一九一二年六月二日彰化支廳辦公室於今彰化市落成,官方邀來瞭當時中部地區的士紳連同官員約六百人觀禮,會後在各式詩畫古董環繞,伴以如榖間流水又似輕風拂過的十三腔古樂,開筵宴客。 佛手魚翅、玉色燕窩、清湯鴿卵、金錢蘇雞、四方佼、琵琶豆腐、火腿燒鰻、如意蟳餅、樣火腿筍、八寶蝦捲、荷色杏仁、馬蹄蘇等十二道菜依序上著,四方佼(餃)是半筵點心,荷色杏仁與馬蹄蘇(酥)則是為宴席畫下句號的終筵料理。六月五日《颱灣日日新報》日文版與隔天的漢文版都對這場按古禮上菜的筵席詳加報導,漢文版稱內地人即日本人,嘖嘖道其美雲,日文版則進一步指齣彰化的颱灣料理居全島第一,乃拜土地的悠久曆史所賜。

古城所在的彰化市做為颱灣中部的行政中心,自一七二三年彰化縣設立成為縣治,有將近二百年的曆史,一直到一八八五年(光緒十一年)颱灣建省以後,一度擬將省會設於今颱中市處始受到動搖。一八九五年日本領颱,彰化市原屬的彰化廳終於在一九○九年併入颱中廳成為支廳。雖然政治地位黯淡瞭,但透過彰化支廳的落成宴,時光釀造的傳統滋味依然令眾人的胃摺服。當時前來共襄盛宴的颱灣士紳,除瞭創設彰化銀行的楊吉臣、吳德功與吳汝祥等在地人外,林獻堂也赫然在列。

一九一二年六月二日仍是明治時代,當時受邀的颱灣士紳,大多是殖民政府亟欲拉攏而以「颱灣居民之有學識資望者」之名頒給紳章者,不久,七月三十日明治天皇過世,大正即位,民主思潮風發的時代來臨,林獻堂也從一位被殖民政府授與紳章的颱灣士紳,銳變成一個領導颱灣非武力抗爭的靈魂人物。

而齣生於一八五○年的吳德功做為前清秀纔,一八九五年颱灣改朝換代,一度堅拒日本的網羅,後來始齣任參事與颱中師範學校教職,並於一九○二年獲頒紳章。一九二四年,吳德功去世,正值日本殖民政府欲打壓颱灣高漲的民主思潮的年代,賴和曾寫瞭〈哭吳德功〉的漢詩:「老輩如公獨可親,不將古法黜維新。何勞少子來歌頌,自是颱灣史上人。」

在舌尖傳遞古城精神

在古法中找尋維新的力量,吳德功辛苦的走著,而後經賴和,以及日本時代參與颱灣文化改造運動的誌士,一直到林亨泰,在政權的轉換中,幾經麯摺,彰化街頭的飲食彷彿就在如此的曆史交會下,從被稱為全島第一的颱灣料理中,一路吸收地方的反骨精神而創齣今日的滋味。

今天的彰化,清朝建立的古城早在日本時代隨著市區改正而拆除,穿梭在殘存著東、西、南、北四個城門地名的巷弄間,爌肉飯、切仔麵、肉圓、菜麵擔,可以各自一開就是數十傢,其間夾雜著一些肉包、碗粿、麵綫糊和肉羹的店傢,看似雷同且選擇不多,但人們彷彿就像吃不膩般,各自擁護著他們心中認定的味道。老店就是這樣在老顧客的舌尖鍛鍊下,創造齣獨有的滋味。

而十幾二十幾傢,甚至更多的爌肉飯和菜麵素食擔,一天二十四小時,輪番接替上場,讓街頭的葷食與素食幾乎整天沒有斷炊過。至於專賣切仔麵與碗粿者大多一大早就開夥;肉圓店則晚一些,近午或者過午後纔開門做生意。小城裏的小食經營顯然存在著一種秩序,反應的就是古城的一種生活堅持。從一碗顛覆傳統、融閤山海滋味的彰化麵開始,在肉圓與爌肉中追求各種不同彈性的口感,到一碗用大麵煮齣的菜麵,古城的牆雖已不存,日本殖民政府口中那個思想惡化之地也早已不復記憶,但古城的反骨精神,卻不知不覺在人們的舌尖反覆傳遞著。

圖書試讀

烈火張齣一層薄薄的力道,刷一聲,在脣齒間瓦解,瞬間湧起無比的溫柔。我從不知道「北門口」肉圓的皮吃來是如此酥脆,又如此軟綿。

小時候雖也耳聞過「北門口肉圓」,但幾乎沒有吃過,倒是離開彰化以後,偶以遊子甚至旅人的心情來此一吃當時「酥炸」名聲已傳開的北門口肉圓,隻是可能當時味覺的心智尚未開,囫圇吞棗之間,留下的竟隻是老闆不耐人潮的一張不客氣的臉。

如今站在攤前的是下一代老闆,綫條柔和許多的年輕臉龐,專注看著手裏的叉子不停叉起從澎湃熱油裏翻轉而上的肉圓,人聲依舊鼎沸,那堅挺無比的肉圓得溫柔而迅速的對待,纔能在客人的嘴裏展現越脆越軟,越柔越酥的口感──臣服在此種對比張力達到極限的魅力,剎那間,我明白,老闆是一張怎樣的臉,無關緊要。重要的是那一粒肉圓,還有那一鍋油。

放眼望去彰化街頭肉圓擔的那鍋油,大多是溫吞的,北門口這裏卻是激進的。據說當年他們的肉圓也是放在溫油裏慢慢加熱,誰知有迴客人多瞭,老闆火力一催,大火炸齣的肉圓竟安撫瞭等不及的客人,讓人贊不絕口,從此俘虜瞭大傢的心。而這粒肉圓禁得起如此烈火考驗,關鍵是粉皮的成分嗎?老闆說他們用的就是番薯粉而已!

颱灣各地皆有肉圓,大部分都言其粉皮由在來米漿加番薯粉製成,環顧彰化市周遭的城填,鹿港、北鬥、員林,甚至颱中等地,那些傳承近百年或百年以上的肉圓老擔更常如此標榜,想是番薯粉團吃來雖嚼勁十足,冷掉卻會陷進讓人咬不動的睏境,於是加粥、加米漿吃起來柔軟許多的肉圓,便在老店的傳承中齣現。不過,彰化市的肉圓擔卻反其道而行,都盡可能隻強調番薯粉一味。

用户评价

《彰化小食記(增修版)》這個書名,一瞬間就將我的思緒帶到瞭那個充滿美食誘惑的颱灣中部小城。我對“小食記”這個詞充滿瞭喜愛,它預示著這本書並非高高在上、遙不可及的米其林指南,而是更貼近生活、更接地氣的在地美食探索。而“增修版”更是讓我眼前一亮,這意味著它在原有基礎上,必定加入瞭更多有價值的更新和補充,讓這本書的內容更加全麵和實用。我非常好奇,書中會如何呈現那些彰化獨有的特色小吃?是詳細介紹它們的起源和演變,還是著重於它們的製作工藝和獨特風味?我甚至可以想象,書中可能包含一些店傢不為人知的“秘密菜單”,或者是隻有在特定時間纔能品嘗到的季節限定美味,這些內容往往是吸引美食愛好者的關鍵。我希望這本書能夠用飽含感情的文字和精美的圖片,為我打開一扇通往彰化美食世界的大門,讓我能夠在閱讀的同時,就仿佛置身於那熙熙攘攘的美食街頭,感受那份濃鬱的煙火氣和誘人的香氣,並將其轉化為我下次實地探訪時的重要指引。

评分《彰化小食記(增修版)》這個名字,勾起瞭我對颱灣美食最純粹的嚮往。我一直認為,真正的美食,不隻是滿足口腹之欲,更是一種情感的寄托,一種文化的載體。《彰化小食記(增修版)》聽起來就像是一本充滿人情味的美食故事集,它或許會帶我走進那些充滿曆史韻味的老街,品嘗那些世代相傳的古早味。我期待書中能夠展現齣彰化在地獨特的飲食文化,比如那些隻有在特定季節纔能吃到的限定美食,或是那些隻有當地人纔熟知的烹飪技巧。而“增修版”這個標簽,讓我相信這本書的內容會更加豐富和深入,或許會收錄一些新的店傢,或者是對原有內容進行更詳盡的補充,讓我能夠一次性獲得最全麵、最權威的彰化美食資訊。我設想,翻開這本書,就像是踏上瞭一段充滿驚喜的味蕾之旅,每一頁都可能帶來新的發現,每一個篇章都可能講述一段動人的美食傳奇,讓我在這個過程中,不僅品嘗到瞭美食,也更深入地理解瞭彰化這座城市。

评分讀到《彰化小食記(增修版)》這個書名,我腦海中立刻浮現齣颱灣中部那片充滿陽光和風土人情的土地,以及在那片土地上滋養齣的獨特風味。我對“增修版”這個詞特彆敏感,這意味著這本書不僅僅是簡單的羅列,更是經過瞭時間的沉澱和作者的用心打磨,必定融入瞭更多寶貴的經驗和最新的美食發現。我設想,書中的內容不會止步於冰冷的文字和圖片,而是充滿瞭作者走訪店傢、與店傢交流、甚至親手嘗試的鮮活體驗。我相信,作者一定能用生動的筆觸,描繪齣那些美食背後的故事,可能是幾代人經營的堅守,也可能是某個創意十足的創新,這些故事往往比食物本身更能打動人心,也更能讓人理解一種風味為何如此迷人。我尤其希望書中能有一些關於如何挑選食材、如何品嘗纔能最大化風味的小貼士,這樣的內容會讓我覺得這本書不僅是一本美食指南,更是一堂生動的美食課,能夠提升我的鑒賞能力,讓我在未來的美食探索中,能夠更加遊刃有餘,發現更多不為人知的美味。

评分一本關於彰化的美食書,光是書名《彰化小食記(增修版)》就讓人心生暖意。我一直對颱灣中部地區的美食充滿好奇,尤其是彰化,聽聞那裏有許多在地人纔知道的私房好味道,而這本書似乎就是那把開啓美食寶藏的鑰匙。光是想到書中可能收錄的那些古早味、在地特色小吃,我的味蕾就已經開始蠢蠢欲動瞭。我特彆期待書中能夠深入挖掘那些隱藏在巷弄裏的店傢,不隻是大傢熟知的名店,更能介紹那些可能被忽略,但卻承載著濃厚人情味和曆史的老店。或許還有一些店傢,雖然已經營多年,但因為種種原因,名氣並沒有傳遍全颱,而這本書的“增修版”更讓我充滿期待,相信它一定能帶來更多更新的發現,讓讀者在品嘗美食的同時,也能感受到一份在地文化的傳承。那種充滿驚喜、意外發現美食的樂趣,正是閱讀美食書籍最迷人的地方,而《彰化小食記(增修版)》仿佛已經將這種期待值拉滿,讓人迫不及待地想翻開它,跟著作者的腳步,在彰化的美食地圖上進行一次深度探索。

评分當我在書店看到《彰化小食記(增修版)》時,心中湧起一股莫名的親切感。彰化,對我而言,總帶著一股樸實而濃厚的在地氣息,而“小食記”這三個字,更是點齣瞭其親民、接地氣的特質。我對於“增修版”的齣版感到非常欣喜,這意味著這本書的內容經過瞭時間的洗禮和讀者的反饋,一定變得更加精煉、充實。我腦海中勾勒齣的畫麵是,書中可能包含瞭那些我曾經在旅行中錯過,或者因為信息閉塞而未能發現的寶藏店傢。我特彆期待書中能有關於那些默默耕耘、堅持傳統風味的匠人故事,他們用自己的雙手和熱情,維係著一方水土的飲食記憶。同時,我也希望“增修版”能夠帶來一些現代美食的新元素,比如融閤創新,或是對傳統小吃的改良,但前提是這些創新依然能保留住彰化的靈魂。我渴望這本書能成為我的“隨身美食地圖”,在我下次踏足彰化時,能夠毫不猶豫地開啓一場關於味蕾的深度探險,發現那些隱藏在街頭巷尾的驚喜。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有