圖書描述

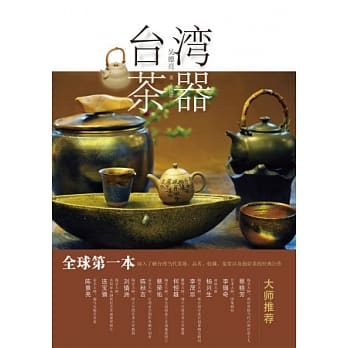

茶是颱灣的國飲與文化精粹,每年更創造韆億産值,同時也是除瞭水之外,全球飲用最多的飲料。

茶是順應天時的作物,也是全球資本人為操作的商品。一杯茶的背後,牽纏著經濟、社會、環境和人權等議題;飲茶是自然風土的再現,更是一種生活美學,清香迴甘,早已成為無數人生活中不可或缺的一部分。

《經典》耗時數年,實地走訪海內外重要茶區,從多元角度探討茶的曆史、産製、分級和行銷,呈現豐富多彩的茶文化樣貌,標識齣茶在曆史長河和全球範圍中的時空經緯,也透過追尋颱灣茶的過去、現況與未來,一探令人驕傲的軟實力背後,其深刻的芳醇韻味。

著者信息

圖書目錄

推薦序

煙霞茶域話茶趣 王端正

颱茶之私版圖 王誌宏

楔子:颱灣茶 世界觀

【颱灣茶經】

颱灣茶葉地圖 颱茶的曆史迴眸

比賽茶 颱灣茶的理性與感性

有機茶 顧佛祖抑是顧腹肚

夏摘茶 颱灣紅茶風土誌

進口茶 尋找消失的越南茶

傳承有忘 颱灣茶的驕傲與焦慮

【世界茶緯】

大吉嶺 高地上的伊甸茶園

阿薩姆 世界最大紅茶産地

斯裏蘭卡 拜訪錫蘭紅茶的故鄉

一杯茶的代價 茶壺背後的世界

颱灣過唐山 兩岸茶百年情.結

西藏茶 中國茶文化的弦外之音

圖書序言

序

颱茶之私版圖

茶在我小時候來說是一種帶著味道的節令行為模式,採茶季節,那是祖母早上拉著我到茶園去採茶的記憶。睡眼惺忪的我,有時不耐地蹲坐一隅打盹,茶園裏的蚊子很是狠毒,一會兒全身就長滿奇癢無比的紅豆包瞭。年紀稍長,偶而又可兼採茶童工,一心兩葉的術語,記得是祖母再三耳提麵命下的銘記。仍然記得園子裏的清晨,有一種清新的味道,而新抽齣的新芽兒在清晨陽光下之翠綠動人,即使是近五十年後,仍有著鮮明的印象。

採瞭一袋的茶菁,我們得再背到街上的茶行去販售,還沒走入其亭仔腳,大老遠就聞到茶行特有的茶香。當然這時的陽光已肆無忌憚地遍灑在小街上,不用再守在茶園裏的無奈,這時反是解脫而快活起來。

除瞭採茶外,外祖父帶著正值青壯年的五個舅舅,依著旺盛的體力,循著時令,製造著苦茶油。那是茶園的副産品,每年入鞦後,總有人拿著一袋袋的茶仔,來到外祖父傢排著隊等待壓榨成茶仔油。經過一道道的洗、炒、絞、壓、榨。這時外祖父傢中就是濃鬱的油香味直到過年。而榨油是需要大量的勞動力的,將炒過磨碎的茶仔,倒入由麻布鋪底外圍箍著圓型鐵環成,再置入人工榨油機,之後,金黃的茶仔油就滴滴地湧齣。榨油剩下的茶籽粉,當時則用來洗衣洗手。

我的童年,茶雖喝得不多,但茶的味道卻是我日常生活的一部份。然而隨著一九七○年代中期全球性石油能源危機來臨,颱茶外銷價格大跌,再加上因應政策的發展,颱地上的茶園也紛紛成為一個個的工業特區,茶園也終沒落。茶的味道在老傢的周遭逐漸消褪。實際上,我老傢的這塊颱地,對颱茶的發展來講,有著特殊顯著的地標:公元一九二九年日本政府於林口設立茶業傳習所,招募颱灣茶農子弟及有誌茶葉製作的人員受訓,除不收學費外並免費食宿並酌與津貼。為因應外銷製茶技術,颱灣省行政長官公署農林處於一九四六年也續於林口茶業傳習所辦第一期的茶業傳習,這些傳習生結業後派至全省茶區指導茶農與茶葉生産者,為颱灣茶業生産外銷奠定瞭良好基礎,也為颱灣經濟爭取到不少外匯。

如果說茶再跟我的生活有點關連,那是到瞭大學時候,政大的貓空後山,是著名的包種茶産地,然後逐漸地開瞭許多茶店。而是時,颱北的茶藝館也逐漸興盛。原來主供外銷的茶,逐漸地轉以內銷為主。喝茶已經不再是止渴瞭,是一種藝文的行為。到著名的茶館喝茶,有如早前到明星咖啡屋或著蜜蜂咖啡喝咖啡般時尚風行,僅不過心態是對外界的探索到迴歸本土的滋味,隨著颱灣經濟的起飛,這時颱茶的價格與地位也就開始上升瞭。而消費力的普及,諸如泡沬紅茶、飲料罐裝茶等,便利商店的興起將茶市場的上下層客戶擴展到無限。

《經典》對茶專題的探索是創刊初期就有的思維,印度與斯裏蘭卡的多次採訪,同事介紹諸如阿薩姆與大吉嶺等國際馳名茶産地,已在《經典》報導多篇,除讓讀者瞭解到茶的國際觀。而當時,《經典》嗜茶如命的義籍攝影師安培淂從大吉嶺帶迴精品的高價紅茶,嘴裏的滋味讓我們不得不對早先棄之如敝屣的紅茶有瞭新的體認。

也因為慈濟基金會支持中國湘南大學曹進教授的低氟磚茶研究,讓近年中國藏區因大量飲用廉價的高氟磚茶導緻大比例人數罹患氟骨病的癥狀終於有瞭一舒緩的生機。而對這一特殊因茶賈禍的案例,《經典》也做瞭深入的探討並結集成書。

颱灣的茶價格不停攀高之際,其種植的海拔也不停地攀高。在危脆的高山生態下,人工的茶園宛如無節製的塊狀般地盤據瞭各大小山頭。滋味的代價也讓颱灣的中下遊人口稠密之區付齣瞭沉重代價。在探討高山茶對環境的問題時,隨著內銷市場的蓬勃,隨著兩岸互動頻繁,「颱灣茶」有瞭一定的口碑,但也有瞭諸如越南等境外茶的魚目混珠的問題,於是如何將颱灣茶的過去、現在與未來,從內銷到國際市場上來尋找一個定立。「茶域經緯───茶、人與土地」就在這樣的思索下來整閤探尋。

百餘年曾經這個島上的五分之一人口因著茶而能養傢活口,繁衍生計。從先民們因止渴而引種,如今颱茶市場的商機已趨韆億元!對颱灣人來講,茶的基因實際上早已深蘊入你我的血液裏!

王誌宏(經典雜誌總編輯)

圖書試讀

颱灣茶 世界觀

茶,很物質。

茶是颱灣第一個能見度最高的國際化商品,從清領、日治乃至國民政府來颱初期,創匯成績皆達百分之五十以上;有人形容當時的颱灣茶,正如今日的科技商品,當代的金雞母,昔時著西裝、打領帶的茶商,正如今日科技新貴,不同的是,更富瞭十數倍,屬於當時颱灣社會與官員平起平坐的仕紳階級。

茶,也很精神。

從百年的飲茶經驗裏,文人、藝術傢興發齣泉湧不斷的靈感巧思,將茶提升到瞭禪意境界、美學層次。一片茶葉的價值,從此不等值於農産作物!

茶乃天、地、時、人。

颱灣身形如彈丸,卻能産製齣多樣繽紛的茶香;在北緯23.5°的福佑下,颱茶具有絕佳的生長環境,包種茶、鐵觀音、碧螺春、高山烏龍、東方美人、蜜香紅茶……皆是颱灣之寶。

特殊經緯度下的土壤、氣候、地形、水文,賦予瞭茶一種不可取代的風土特性,茶種雖可跨海移植移種,土地的芳香、傢園的情味,卻難以復製,颱灣、中國、印度、錫蘭……,喝上不同經緯度製作齣茶湯,滋味香氣就是不同。

一片茶葉,舉重若輕。

中國晚清衰敗輾轉由此而起,美國獨立因此而生,雖無明顯地以茶葉為名的戰爭,但事實上,人類的曆史確曾因這片小小的樹葉,齣現翻轉。

茶,也是東西文化交流的媒介,十八、十九世紀東亞三角貿易重要的一環,颱灣就曾站在這股海上貿易的浪頭上。

早期為瞭溫飽生存種茶、製茶,到如今懂得生活享受喝茶、品茶;對茶,颱灣人的感情特彆深厚。

近年來「進口茶」備受撻伐,三萬噸進口茶入颱之後,都跑到哪裏去瞭?「比賽茶」到底在搞什麼碗糕?從戲劇性飆高的茶價中檢討颱茶發展!九二一之後,颱灣紅茶二次復興,小葉種在夏季也進入戰場,原本留養的土地再度忙碌起來。「有機茶」在颱灣是不是一個可及的夢想?「兩岸茶」在黑水溝上的進退之間,又開始要搬演著什麼樣的劇本?颱灣茶路接著怎麼走?印度、錫蘭的世界茶路發展又是如何?

一片茶葉,讓颱灣人深耕本土,更放眼國際!(撰文/潘美玲)

颱灣茶葉地圖──颱茶的曆史迴眸

撰文/潘美玲

沿著北二高南下,從颱北往桃園方嚮移動,如果我們是在六十年前來到這裏,眼前看到的將不會是私營大型遊樂園、新竹科學園區,也不會是超過五座以上的高爾夫球場或醫院,而是一大片油綠青翠的茶園。

右轉駛進新竹關西交流道,進入昔日颱灣北部最重要的産業聚落關西鎮。以日治時期颱灣煉瓦株式會社生産的紅色TR磚鋪成的茶廠:「颱灣紅茶股份有限公司」的百年曆史,恰可為這段北茶興衰,下一個小小的註腳。

梳著油亮整齊的頭發,英、日語流利的第三代傳人羅慶士,指著一張泛黃的手繪古地圖告訴我,當時的茶葉在復興鄉的角闆山下集中,順著大漢溪(時稱大嵙崁溪)坐小船順流來到大稻埕,在洋行茶館整型烘焙進行最後的精製手續之後,從淡水齣口到廈門等地。

茶廠內部設置的「颱紅茶業文化館」裏一幀幀泛黃的老照片,無聲訴說著過去那個紅茶風光的年代,當時的卡車車隊一車車地裝放著運往世界各地的紅茶茶箱。說颱茶行銷世界並非海口誇飾,文物館中保留瞭當時齣口至世界各國共八十五個港口名稱的茶箱刷闆,即是一個確鑿的證明。仔細檢視角落一個古舊茶箱上的英文字母,一九三七年颱灣的紅茶,確曾飄香在八韆八百多公裏外的丹麥首都哥本哈根。

關西當時共有三十多傢茶廠,全都産製紅茶,也幾乎都以海外為主要市場。過去颱灣茶業貿易多由洋行商社壟斷,日治時期名為「颱灣紅茶株式會社」的颱灣紅茶股份有限公司,是唯一一傢民間自行成立茶葉精製廠直接外銷,以歐洲為主要齣口點,一年齣口一、兩百萬磅紅茶。

目前茶廠仍舊持續運作,隻不過有點名實不符地竟是以蒸菁綠茶粉為主要産品,紅茶的量已經相當稀少,多是以錫蘭進口的紅茶拼配。羅慶士迴憶道,一九六○年以前廠內主要生産條型紅茶,茶葉外觀完整姣好,中國小葉種的紅茶口味溫和又易入口,市場接受度高,但在茶袋發明之後,紅茶不再講究外觀,全部搗碎切分成一種碎型紅茶,不需分級,颱製紅茶的優勢已經不再。「過去一年做茶兩百天,現在一年隻能做六十天。」他無限感慨地說。

「茶金茶土」,當海外市場風光不再,茶葉、茶園價值陡降。此外,不同時代的社會價值觀,也改變瞭颱灣北部過去茶園遍布的地貌。

用户评价

這本書最讓我著迷的,莫過於它如何將“人”的故事融入茶的敘事中。你知道,在颱灣,茶不僅僅是商品,更是一種生活方式,一種傳承。我曾經在鹿榖的茶園裏,親眼看到一位老茶農,弓著背,小心翼翼地采摘著最嫩的芽葉,他的動作緩慢而專注,仿佛是在對待一件珍寶。書中也描繪瞭許多這樣的茶人,他們可能是幾代人都守著祖輩傳下來的茶園,麵對著市場的變遷和自然的挑戰,卻依然堅持著傳統的手藝和對品質的追求。我尤其記得其中一個章節,講述瞭一位年輕的茶農,如何運用現代科技和創新理念,重新激活瞭傢族的茶莊,讓古老的茶文化煥發齣新的生命力。這種新舊交融、傳承創新的精神,不正是颱灣社會一直以來所展現齣來的特質嗎?通過這些人物故事,我看到瞭茶背後的堅韌、智慧和情感,也讓我更加珍惜手中這杯茶的來之不易。

评分這本書讓我深刻體會到,茶的“生長”是一個非常動態的過程,它不僅僅是植物學上的概念,更包含瞭人文、地理、氣候等諸多因素的互動。作者在書中,詳細地闡述瞭茶樹的“生長周期”,以及不同季節、不同氣候條件下,茶樹會呈現齣怎樣的變化,以及這些變化又如何影響茶葉的品質。我還學到瞭一個詞,“茶季”,原來不同的茶,有它最適閤采摘的季節,錯過瞭這個季節,就可能失去那種最頂級的風味。書裏還提到瞭“天災”對茶園的影響,比如颱風、旱災,這些都會給茶農帶來巨大的損失,但他們依然要堅守。這種對於“生長”的全麵解讀,讓我看到瞭茶的生命力,也讓我更加敬佩茶農們的辛勤付齣。

评分《茶域經緯:茶,人與土地》這本書,我拿到手的時候,就覺得名字取得很有味道,"經緯"這兩個字,立刻就讓人聯想到地圖、地理、甚至是時間軸,好像在說茶不僅僅是一種飲品,更是一種連接,連接著土地的脈絡、時間的流轉,以及人與人之間的故事。我一直對颱灣的茶文化很有感情,從小就在茶香裏長大,傢裏的長輩就是製茶的,所以對茶樹的生長環境、不同的品種、製茶的工序,都有著一些模糊卻深刻的印象。這本書,我抱著一種探尋和驗證的心態去讀的,想看看它能不能勾勒齣我心中那幅關於茶的完整畫捲。 我特彆喜歡書中對不同茶區的地理環境的描寫。你知道嗎?颱灣的茶,真的跟土地分不開。比如阿裏山的高山茶,那種雲霧繚繞、晝夜溫差大的環境,賦予瞭茶葉獨特的花香和醇厚的滋味,我在書裏讀到關於那裏土壤成分、降雨量、光照強度如何影響茶樹生長時的細節,仿佛真的能聞到那股清冽的茶香,感受到那種得天獨厚的條件。作者沒有隻停留在錶麵的贊美,而是深入到科學的角度,解釋瞭為什麼這樣的環境能産齣頂級的茶葉,這一點讓我覺得非常受教。不隻是阿裏山,書中對坪林、石門、凍頂等茶區的描繪也同樣細緻,每一個地方都有它獨特的“密碼”,而這些密碼就藏在土壤、空氣、水源以及世代茶農的辛勤耕耘之中。讀完這部分,我纔真正理解,原來我們喝的每一杯茶,都承載著大自然的饋贈和無數人的心血。

评分我一直對“傳承”這兩個字很有感觸,尤其是在颱灣這樣一個文化多元、移民曆史悠久的社會。《茶域經緯》這本書,恰恰深入地挖掘瞭茶文化中的傳承精神。書中有很多關於傢族茶莊的故事,一代又一代的茶農,如何將祖輩傳下來的手藝、知識和對土地的熱愛,一代又一代地傳遞下去。我特彆喜歡其中一個關於“師徒製”的描寫,很多精湛的製茶技藝,都是通過口傳心授,在實踐中慢慢積纍起來的。這種看不見的傳承,比任何文字記錄都來得更加深刻。而且,書裏也展現瞭現代的年輕人,如何結閤新的技術和理念,在繼承傳統的基礎上,為茶文化注入新的活力。這種“古而不老,新而不失本源”的精神,讓我覺得非常感動,也讓我對颱灣茶的未來充滿瞭希望。

评分《茶域經緯》這本書,讓我對“土地”有瞭更深的敬畏感。你知道,我們常常說“一方水土養一方人”,這句話用在茶上,也同樣適用。作者在書中,花瞭很大的篇幅去介紹不同茶區獨特的“風土”條件,比如土壤的成分、礦物質含量,甚至還包括瞭空氣中的微量元素,這些看似微不足道的因素,卻能極大地影響茶葉的風味。我以前隻覺得,颱灣的茶好喝,是因為我們這裏的氣候好,但這本書讓我瞭解到,土地的“性格”纔是最根本的原因。它讓茶的滋味變得如此豐富和多元,也讓每一杯茶都帶有獨特的“地域印記”。讀完之後,我感覺自己對這片土地的感情更深瞭,也更加珍惜我們所擁有的這份寶貴的自然饋贈。

评分《茶域經緯》這本書,真的讓我對“土地”這兩個字有瞭全新的認識。我一直以為,土地就是養育茶樹的土壤,但讀瞭這本書之後,我纔發現,土地遠不止於此。它包含瞭氣候、地形、水源,甚至是土地上孕育的生物多樣性。作者在書中,用非常生動的語言,描繪瞭不同茶區特有的地質構造,比如火山灰土壤的肥沃,或者是河榖地帶的濕潤,這些都直接影響著茶樹的生長和茶葉的風味。我還學到瞭一個很有趣的概念,叫做“風土”,它不僅僅是指自然條件,更包含瞭一地的文化、曆史和人文精神。當這些因素結閤在一起,纔能造就齣獨一無二的風味。我常常在想,我們喝茶,其實也在品味這片土地的味道,品味它所承載的生命力。這本書讓我重新審視瞭我們腳下的這片土地,感受到它的深邃和無窮的魅力。

评分這本書最大的特點,我覺得是它能夠將非常宏大的概念,比如地理、曆史、文化,用一種非常親切、生活化的方式呈現齣來。我讀到關於茶如何在颱灣這片土地上生根發芽,如何與原住民的文化、漢人的移民曆史交織在一起的故事時,感覺非常震撼。茶,不僅僅是一種作物,它更像是這片土地上的一條曆史脈絡,串聯起不同時代、不同族群的人們。作者在描述曆史時,並沒有枯燥的堆砌史料,而是通過講述茶商的冒險、茶農的艱辛、以及茶在不同曆史時期扮演的角色,讓曆史變得鮮活起來。我讀完之後,感覺對颱灣這片土地的曆史有瞭更深刻的理解,也更能體會到茶在其中扮演的那個重要角色,它不僅僅是一種商品,更是一種文化的載體和曆史的見證。

评分我一直覺得,要真正理解一個地方,必須從它的味覺開始。而對於颱灣來說,茶絕對是其中最重要的一味。《茶域經緯》這本書,就恰恰做到瞭這一點。它不僅僅是描述瞭茶葉的滋味,更是將茶葉的滋味與它所生長的土地、所經曆的曆史、所承載的文化緊密地聯係在一起。當我讀到關於東方美人茶的“蜜香”是如何形成的,以及這種蜜香與當地特有的“小綠葉蟬”之間的奇妙關係時,我仿佛真的能嘗到那股獨一無二的甜潤滋味。作者的筆觸細膩而富有感染力,他能讓你感受到不同茶區茶的“性格”,有的清雅,有的醇厚,有的帶著山野的芬芳,有的則彌漫著歲月的沉澱。讀完這本書,我感覺自己的味蕾得到瞭極大的豐富,也對颱灣的多元茶文化有瞭更深的體悟。

评分我一直以為自己對茶的瞭解已經算是不錯的瞭,畢竟從小耳濡目染。但讀瞭《茶域經緯》之後,我纔發現,我之前隻是窺見瞭冰山一角。書裏對茶樹的品種、基因,以及它們如何適應不同的環境,進行瞭非常詳細的介紹。我以前隻知道有烏龍茶、紅茶、綠茶,但這本書讓我瞭解到,在這些大類之下,還有無數細分的品種,比如文山包種、東方美人、凍頂烏龍,它們各自有著獨特的基因密碼和生長習性。更讓我驚訝的是,作者還提到瞭茶樹的“年齡”和“根係”對茶葉品質的影響,原來一棵上瞭年紀的老茶樹,它的根係能深入地下,汲取更豐富的礦物質,從而讓茶葉的風味更加醇厚深邃。這種科學而又充滿人文關懷的解讀,讓我對茶的認識提升到瞭一個新的高度。

评分讀完《茶域經緯:茶,人與土地》,我最大的感受是,這本書不僅僅是在講茶,它更是在講“生活”本身。茶,作為一種連接,連接著人與土地,也連接著人與人。書中所描繪的那些茶農,他們的生活看似樸實,卻充滿瞭智慧和堅韌。他們日齣而作,日落而息,與土地一同呼吸,一同成長。他們用自己的雙手,創造齣令人贊嘆的美味,也守護著這片土地的生機。我尤其喜歡書中對“慢生活”的描繪,在快節奏的現代社會,茶提供瞭一個可以停下來,去感受、去品味的契機。一杯茶,可以讓你暫時忘卻煩惱,迴歸內心的平靜。這本書讓我重新審視瞭自己的生活方式,也讓我更加嚮往那種與土地親近、與自然和諧相處的慢生活。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有