人類,在地球上各處生息。

人類學傢,在世界各地的田野中經歷,親身走進他人的生活與生命,

把細碎的日常,拼湊齣「人類社會與文化」的大圖畫。

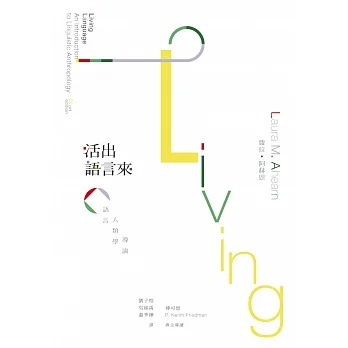

一群香港中文大學人類學係學者,走訪你能想像的各種社群和田野:

在巴基斯坦的市集學寶石切割,到颱灣的漁港看海洋生態發展;

在香港的重慶大廈與難民對話,到意大利當華人女咖啡師……

人類生活複雜又「奇怪」,平常中見「異常」,

見微知著,看似瑣碎的情境構成人類的過去、現在與未來。

瞭解其他人類,是要理解,亦為反思。

每個人也可以是人類學傢,尋找自己生活中的「人類學感」。

關於人類的,還有很多要學。

本書特色

-首本香港齣版的人類學普及讀物,嚮讀者介紹較少人瞭解的人類學之餘,也可以從書中看到各地的文化

-本書行文淺易,沒有艱澀的學術理論,隻是說故事式介紹各位人類學傢在各地的經歷及觀察

-收錄暢銷書《重慶大廈》作者Gordon Matthews有關「香港人身分」的文章,有關訪問於網上熱傳