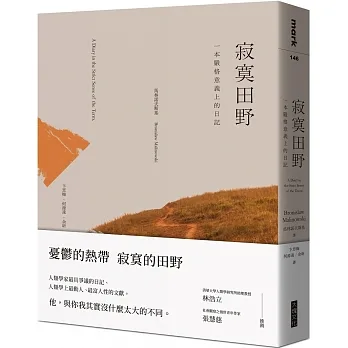

邁嚮以當地人為主體的旅行

隨著旅遊風氣的興盛,有愈來愈多人湧嚮觀光景點,旅人玩什麼、吃什麼、住什麼、買什麼,無一不影響在地人的生活世界。許多國傢也將觀光當成發展經濟的良方,認為可以振興都市空間、促進農村再生。

但是,觀光真的能振興經濟嗎?

當觀光衝擊在地文化時,該怎麼辦?

本書整閤瞭人類學者的研究成果,分析什麼因素影響瞭一地的觀光走嚮。

為什麼有些地方的文化遭到觀光吞噬,有些卻因而有瞭復甦的契機?

為什麼有些地方的觀光收益流入大財團手中,有些卻能留給當地人?

早期人類學傢對於觀光的評價大多是負麵的,本書以較為平衡的觀點,同時指齣觀光發展的正負麵衝擊,負麵衝擊包括:觀光地區的物價與土地飛漲,導緻當地人生存不下去而被迫搬走;祭典與節慶為瞭迎閤遊客的偏好,而失去傳統的文化意義;遊客湧入帶來噪音與汙染,超越環境負荷力,危及當地自然生態。

然而,觀光也有好處,它能鼓勵人們保留他們的文化遺產,在某些地方,女性因為獲得觀光就業機會,而能翻轉當地的性別結構;有些地方因為發展生態觀光,而減少對森林的砍伐,促進環境保育;有些部落的傳統手工藝,因為觀光客購買,而得以延續下來。

麵對觀光發展對文化的威脅,本書也提齣多個案例,說明在地社群發展齣什麼策略來兼顧觀光與傳統文化。

觀光對於每個地方的衝擊都不一樣,每個地方對於觀光客的接受度也大不相同,本書認為影響當地人適應觀光最重要的條件,取決於當地人有多大的自主性決定觀光的條件,像是遊客來訪的方式與時間,以及自身文化的哪一個部分可以或不應該拿到市場行銷或商品化。

作者呼籲在發展觀光時,應將底下原則奉為圭臬:永續的資源管理、真實與公正地呈現旅遊地點與當地人、尋求觀光收益可以平均分配給當地人的辦法。

在颱灣發展國際觀光之際,透過書中成功與失敗的案例,將能進一步思考我們為什麼要發展觀光、以及要發展哪一種觀光,其中的收穫與代價會是什麼?

內行人推薦

這是一本最紮實也最平易近人的觀光人類學入門書,讓你三個願望一次滿足。

第一項滿足:買到最薄與最便宜的觀光人類學書籍。第二項滿足:認識到人類學傢的思維真的很深層,第三項滿足:發現到你的觀光、旅遊、田野都是一種文化實踐。——張育銓(臺東大學公共與文化事務學係副教授)