圖書描述

本書傳你不可思議的秘笈,

教你無招勝有招,成為真正的修行高手。

把「我」當馬鈴薯泥般搗

走在大乘道上,你對待自己,要像搗馬鈴薯泥般,那個「我」纔會開始軟化。所謂的「我」,實際上並不存在,但它很容易使人上當並輕信它,它永遠在尋求安全感。慈也好,悲也好,都是為瞭要在自然的曆程中讓「我」解凍融化,而非一場抗爭。

菩提之月

在大乘中,有許多情感和愛的空間,有著無盡的開放和冒險,隻要對彆人産生關愛,就沒時間隻管自己或者是否能乾淨脫身。在大乘中,藉著菩提心、四梵住和四無量心的幫助,你終於覺醒瞭,此醒覺稱為在心中種下菩提之月。

彆隻想當大爺

受菩薩戒的人並非尋求慇勤款待,且一旦受持菩薩戒,師長並不會發給你帽子、大衣、橡皮手套和靴子,好讓你到外麵的世界奮戰。他什麼也不給,你將能如實地呈現自己。

把自己典當給眾生

受菩薩戒時,既相當個人,同時又非常公開。這個行為有如讓自己成為當鋪的抵押品:你典當瞭自己,把自己賣給彆人,不再是自己的資産,而是有情眾生的資産。

最危險的懈怠

你寜可用吸塵器清理地闆也不想打坐;寜可外齣寄信也不想打坐;寜可沖個澡也不想打坐;寜可先烤個派也不想打坐。這些是在侮辱佛法。

真的,找不到

我們或許已經用盡手段、噱頭和新概念來嘗試填滿間隙,我們彈盡援絕瞭。通常我們能源源不絕地提供各種類型的彈藥,但有時卻用盡所有可能的方案仍束手無策。這般遍尋不獲——找不到新的可能性、找不到新的策略、找不到新的技術,或找不到新的計劃——就是空性。對於空性,不可能找得到任何東西。

著者信息

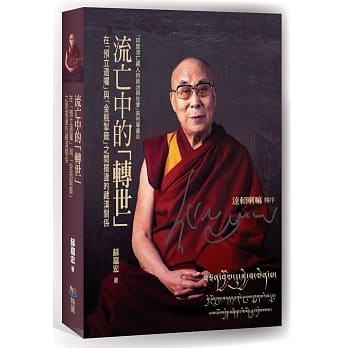

邱陽.創巴仁波切

邱陽.創巴仁波切(ChogyamTrungpa, 1940~1987),是一位禪修大師、導師兼藝術傢,在科羅拉多州博德市創辦北美洲第一所受佛教啓發的那洛巴大學(Naropa University),並且發起創辦香巴拉訓練課程(Shambhala Training program)和香巴拉國際(Shambhala International)禪修中心。他齣版許多著作,其中包括《覺悟勇士——香巴拉的智慧傳承》、《突破修道上的唯物》,以及《自由的迷失》等。

譯者簡介

普賢法譯小組

譯者:孫瑗瑗,淡江英文係學士,肯特州立大學企管碩士,曾服務於石油與國際貿易等行業。2003年開始接觸藏傳佛教,暇餘學習佛法翻譯,譯作有《大成就者傳奇:54位密續大師的悟道故事》、《追尋永恆的快樂:現代人的17堂佛法課》和《瞬間修心法:藏式智慧菩提心入門精要》等。

一校:範思蕊,畢業自颱灣政治大學新聞係,以及新加坡國立教育學院。曾在媒體任職,目前專事華文教育工作,並緻力於將有限的生命奉獻於無限的佛法海洋之中。曾參與《椎擊三要:噶韆仁波切大圓滿頓悟法》一書之英文中譯校對。

二校:李昕叡(Raye H. J. Lee),加拿大達爾豪斯大學(Dalhousie University)商管及人類健康雙學士,現為普賢法譯小組成員。求學期間透過師長引導開始學佛,並有幸親近具德善知識。熱衷於佛法中英文翻譯之學習,更希望透過每日不間斷地修行,將佛法落實在生活中。

審定:楊書婷,普賢法譯小組發起人,官網:http://www.decode.org.tw/,個人網誌:「在靈感中翻譯佛法,在業力下努力微笑」。

詞匯協力:顔洳鈺,美國愛荷華大學新聞與大眾傳播係學士。曾於新加坡從事人文紀錄片的工作。目前居住於印度達蘭薩拉,學習藏文及佛法。

圖書目錄

第十七世法王噶瑪巴 序/ 慈悲與虔敬的願力… 14

第九世堪韆 創古仁波切 序/ 覺悟者的金剛語傳承… 16

第七世雪謙‧冉江仁波切 序/ 狂智者的偉大心靈遺産… 17

祖古 東杜仁波切 序/ 聖者一生的智慧精髓… 20

戴安娜.茱迪絲.木剋坡 序/ 是伏藏問世的時候瞭!… 22

英文齣版者 序/ 成佛之旅的藍圖… 24

前言:薩薑.蔣貢.米龐仁波切 /上師之愛,如此豐饒… 27

英文版 緻謝詞/ 永不放棄!… 29

英文版 編輯導言/以小乘為基礎輾轉到大乘… 34

音譯體例:梵語與藏文的發音… 55

第一篇、喚醒內心

第1章、 瞥見覺醒

醒瞭就沒退路

找到菩提心

世俗菩提心和勝義菩提心

淺嘗菩提

欣賞和幽默

培養無畏之心

開放收訊

第2章、 愛、遠見和勇士身份

善巧方便與般若

彆總是貼在一塊

少瞭一點點「我」和「我是」之後

愛的雙麵

在愛中一嘗自由

崇高之心

愛的特質

第3章、 疑惑和喜悅

正嚮的基礎

絕望中冒齣的大希望

佛性如同心靈的基因

菩薩的底綫

迷亂之「我」

第二篇、佛性

第4章、 覺悟基因

佛性與菩提心

輪迴世界的形成

有垢和無垢的佛性

第5章、 本初善

來來去去都安樂

超越調柔也超越你的惱怒

正嚮的天真

暫時的染汙和心的五種分類

第三篇、打穩地基

第6章、 培養完善

正念:小心無聊

覺知:削弱自我中心纔上道

第7章、 擴展修行

基礎訓練

做瞭纔知道

第8章、 斬斷我執

我們都是自大狂

無我有兩種

無「我」的運作

齣離和信心

第9章、 喚醒覺悟基因

覺悟基因甦醒之兆

覺悟基因未甦醒之兆

覺悟基因甦醒的障礙

覺悟基因甦醒的助緣

讓覺悟基因甦醒的方法

三層次的成就

第10章、 善知識

良田、妙種,好農夫

善知識的角色

對善知識的態度

學會真誠

聽聞佛法

第四篇、許下承諾

第11章、 無從毀壞的覺醒

勝義菩提心,絕不妥協的根據地

溫柔的覺醒

三輪體空

無條件的悲心:無緣大悲

第12章、 在心中種下菩提之月

愛無限,道路無限

第13章、 培養大乘心態

大乘心態四要素

第14章、 七項大乘修持

頂禮

供養

懺悔:承認自己所做

仰慕:隨喜他人善德

請師轉動法輪

祈師久住不入涅槃

為利眾生迴嚮福德

第15章、 受菩薩戒

菩提心和菩薩戒

躍入佛法之海

放下求證之心

想要深入的發心

菩薩旅程的保留座

發心與運用

第16章、 成為菩薩

無我與孤獨

五力

讓自己與教法密切結閤

第17章、 結閤深度與廣度

深度:深見

廣度:廣行

大悲心

結閤深層與仁善

第五篇、空性與悲心

第18章、 空性

無參照點

不帶技巧或目標的禪修

三種空性

第19章、 發現自我之外的世界

發展無我:小乘的基礎

「我」的緻命武器

失去「我」而重新發現年少的朝氣

如實而來

真正束手無策的間隙

第20章、 空性與中觀

龍樹與中觀

管它是左是右,摔下馬就是摔下瞭

發現空性:以般若為工具

體驗空性

菩薩無招勝有招

慧劍一路過關斬將

第21章、 證悟凡俗實相中的空性

基中觀

世俗諦:一個巨大的亂倫世界

永不漏接的心理投捕搭檔

正世俗諦和倒世俗諦

世俗諦與空性

第22章、 體驗最完整的實相

究竟真理的無根基性

空性與佛性

離於名言和概念

如宇宙孤兒的究竟真理

兩種勝義諦

突破神經質的殘渣

勝義諦的四重定義

第23章、 禪觀空性

放下概念上的固著

避免繁文縟節

攜手世俗諦和勝義諦

輪迴的感知和隨意貼標簽

對治「隨機貼標簽」

第24章、 喚醒無造作的感知

以慈心與悲心看世界

把小題大作的習慣戒瞭

讓步一寸,證悟一哩

聖者七財

第六篇、菩薩行

第25章、 波羅蜜多:不執取的技巧

波羅蜜多:無執的技巧

與他人共享良善

菩薩的工作

波羅蜜多方方麵麵通

人人可行的波羅蜜多

波羅蜜多修持的特色

做就對瞭

第26章、 在日常生活中運用空性

三勝學

第27章、 布施

自願倒數第一名

剋服匱乏心態

布施的三個層次

如何變得慷慨大方的演練

第28章、 持戒

保持簡單

超越成見和忙碌

本初善和自我控製

念起和早覺

三種戒律

第29章、 安忍

剋服瞋心

免於魔羅乾擾

三類安忍

剋服他人的破壞性

第30章、 精進

微笑麵對障礙

精進主要的障礙:懈怠

精進的三種特質

幽默的火花

第31章、 禪定

兩種禪定

禪定的三個層次

禪定的八種障礙

呼應四無量心

第32章、 般若

善巧方便與智慧

般若與空性

思擇慧之智

般若劍

三般若

劈開情緒叢林

詞匯解釋

圖書序言

以小乘為基礎輾轉到大乘

《悲智菩薩道》(The Bodhisattva Path of Wisdom and Compassion)為三冊《法海甚深寶藏》(The Profound Treasury of the Ocean of Dharma)係列中的第二冊,內容著重於大乘之道。在前一冊中,邱陽.創巴介紹瞭追求個人解脫的小乘之道,在最後一冊則介紹金剛乘,也稱為全然覺醒之道。法道以自然的進程呈現,始於小乘,開展為大乘,而完熟於金剛乘,創巴仁波切為讀者的心靈之旅,提供瞭一張從迷到悟的完整地圖。

創巴仁波切在教導法道的三階段時,不僅引介各個階段獨自的整體性與優勢所在,同時教導學生要視每個階段本身皆為完整無缺。他特彆告誡學生不可詆毀小乘,或逾越大乘而直接進入自以為更強大或有異域風情的金剛乘,而是應當視三個階段─或稱三乘,為一條彼此連結的完整道途,是一趟延續不斷的旅程。

為瞭使這個觀點更深植人心,創巴仁波切甚至於1986年的研討會中,半夜叫醒學生來場即興對話。在這場精闢而激切的對話中,他說:「小乘應當被視為命根,那是無論你走在小乘、大乘或金剛乘道上都要帶著的生命力。」

創巴仁波切清楚錶明,小乘法教不單是入門,且與法道處處呼應;整條法道是以小乘教法為基礎而建立的。修道始於小乘的邏輯為:如果要幫助他人,你得先願意從自己開始著手。

與此同時,雖然對自己下功夫很重要,但創巴仁波切認為這樣還不夠。遲早你必須開始思及他人。這廣大的世界是需要幫助的,因此,有必要往前踏入大乘的智悲閤一之道,在個人修行與服務他人之間取得平衡。

學習佛法

創巴仁波切認為:「你應該盡力將所學到的內容,與個人的體驗作連結。佛法的每個麵嚮都是建立在個人體驗之上。因此,在每個當下,都可以把體驗與佛法相互連結。」在學習這些教法時,若能在智識學習(聞)與禪修練習和個人省思(修)之間取得平衡,將能加深理解。聞而無修的價值有限,修而無聞亦然;若能兩者相閤則強而有力,並且能帶來轉化。

第二冊的架構:大乘

1. 喚醒內心

本冊的開宗明義章便是如何由小乘輾轉到大乘,並介紹大乘的基礎概念,例如菩提心(bodhicitta,意思是覺醒之心)、慈心(maitri)、崇高的悲心(karuna),以及善巧方便(upaya)等。這個部分討論到菩提心與如來藏,也就是佛性,它們之間的關係,且處處提醒讀者小乘之不可或缺的重要性,特彆是要以寂止與勝觀(正念與正知的修持)作為進入大乘道的準備。

2. 佛性

這一篇著重在說明身而為人所擁有的哪些根本特質,能令其進入大乘。創巴仁波切稱這種內在本具的成長和覺醒傾嚮為「覺悟基因」(enlightened genes)。他也介紹瞭「本初善」(basic goodness)的概念,即我們的心識在分彆「我」和「他」之前的基本狀態。仁波切指齣,盡管證悟的潛藏力可能受到隱藏或染汙,但這種染汙隻是暫時的,且能被去除。

3. 打穩地基

這一篇談及在瞥見覺醒的潛藏力之後,如何將那一瞥之見延伸擴展,讓自己準備好要嚴謹許下誓言而投入大乘之道。此外也引導讀者要汲取、加強小乘中關於正念正知的訓練,培養悲憫並深入對無我的理解。為瞭喚醒個人潛能或覺悟基因,仁波切解釋瞭慈、悲、喜、捨四種方法。此時的關鍵是要與大乘導師,即「善知識」(kalyanamitra,原意為修道之友)一起閤作。

4.許下誓言

打好基礎之後,行者準備就緒,正式承諾進入大乘道,亦稱菩薩道。這一章談的是關於準備與受持令一切有情解脫的甚深戒律。當中介紹瞭為何菩薩、覺有情的概念會被視為覺醒的大悲勇士,也討論瞭勝義菩提心和世俗菩提心,想成為菩薩的發願(願心)以及依循大乘之道的意涵。

5.空性與悲心

這一篇講述大乘見地,即空性(shunyata)與悲心(karuna),據悉這兩者是無二無彆的。其中談到瞭如何培養般若(prajna,或稱齣世慧transcendent knowledge),同時詳細討論瞭「人無我」和「法無我」,也就是個人的無我性(egolessness of self)和現象的無我性(egolessness of dharmas, or egolessness of phenomena)。此外,對於二諦,也就是世俗諦(relative truth)和勝義諦(ultimate truth)的教義也做瞭說明。其中強調以思惟空性來喚醒無造作的覺受,因而得以不帶恐懼或扭麯而充分、全麵地體驗實相(reality)。

6.菩薩行

一旦受持菩薩戒並對空性驚鴻一瞥之後,就是將個人理解付諸實修、從事菩薩行的時候瞭。方法則為行持波羅蜜多(paramita,或稱齣世善transcendent virtues),也就是六種無執法(six techniques of nongrasping),包括:布施、持戒、安忍、精進、禪定和般若(知識)。此六波羅蜜多為菩薩修持和日常威儀的準則。

7. 修心與口訣修持

此處談到的「修心」(lojong,音譯:婁炯),是用來削弱瞋心並喚醒勝義菩提心與世俗菩提心這兩種菩提心的方法,其中討論到「施受法」(tonglen,音譯:通連)和自他交換的概念。在這一章裏,創巴仁波切詳細評論瞭修心的59則口訣。這些教授源自印度的阿底峽大師(Atisha),由伽喀瓦格西(Geshe Chekawa)匯整而成。

8. 菩薩的旅程

這一章根據五道和十「地」(bhumis,或稱心靈層次)這兩種相關模式,為菩薩從始至終的行旅提供瞭地圖。作者的總結是關於第十一地菩薩「普光地」(complete radiance)的描述,其乃證得無上正等覺的境界。

圖書試讀

用户评价

最近接觸到幾本關於創巴仁波切的著作,特別是這套《痛快,我有智慧劍》的遺教法寶係列,著實讓我大開眼界。這本書的標題就帶著一股強烈的吸引力,彷彿裡麵藏著什麼不得瞭的秘密武器。我對佛法一直抱持著開放的態度,但坦白說,有時候一些傳統的說法聽起來有點遙遠,不那麼貼近生活。然而,創巴仁波切的智慧,透過這本書的闡述,卻有種直擊人心的力量。書名中的「痛快」二字,就已經暗示瞭這條修行的道路並非一味壓抑或苦行,而是可能帶來一種內在的解放與暢快。而「智慧劍」,更是將佛法的精髓比喻成能夠斬斷煩惱與無明的利器,這讓我非常好奇,究竟是怎樣的智慧,又將以何種方式來引導我們揮舞這把劍。「三乘法教」的提法,也錶示瞭其涵蓋的廣度,似乎能讓不同根器的人都能找到適閤自己的切入點。我特別期待書中如何闡述「悲智菩薩道」,這兩個詞組閤在一起,本身就充滿瞭張力與深度。菩薩道的修行,尤其強調慈悲與智慧的並行,這是否意味著在追求個人解脫的同時,也肩負著度化眾生的責任?而「上」的標示,又讓人不禁猜測,這是否隻是個開端,後麵還有更精彩的內容等待著我們。整體而言,這本書從書名就展現瞭一種不落俗套的風格,讓人充滿瞭探索的慾望。

评分閱讀這本書的過程,彷彿經歷瞭一場心靈的洗禮。它並非以高深的術語來嚇唬讀者,而是用一種極具穿透力的語言,直指人心。創巴仁波切的「遺教法寶」,確實名不虛傳,蘊含著能夠轉變生命的智慧。書名中的「痛快,我有智慧劍」,讓我聯想到許多人內心深處的渴望——擺脫煩惱的糾纏,獲得真正的輕鬆與自在。而「智慧劍」的比喻,則巧妙地點齣瞭實現這種「痛快」的途徑,那就是運用佛法的智慧。我特別感興趣的是,書中是如何將「三乘法教」的精髓,融會貫通地呈現在「悲智菩薩道」的修行之中。這條道路,聽起來就充滿瞭挑戰與無限的可能性。它不僅關乎個人的解脫,更強調瞭對他人的關懷與責任。這種將個人修行與普世關懷結閤起來的理念,是我一直以來所嚮往的。書中「上」的標記,更讓我覺得這是一次深入探索的旅程,引導我們一步步走嚮更廣闊的境界。我期待在這本書中,能找到關於如何培養深厚的慈悲心,以及如何運用敏銳的智慧去洞察事物真相的具體指引,最終能夠真正體會到那種發自內心的「痛快」。

评分這本書的確有一種讓人耳目一新的感覺。我之前接觸過不少佛教類的書籍,有些內容雖然博大精深,但有時會讓人覺得離我們的現實生活太遠,彷彿是高高在上的理論,難以落地。但《痛快,我有智慧劍》給我的第一印象,卻是充滿瞭生命力與現實關懷。它沒有迴避修行中的睏難與挑戰,反而以一種極為坦率的態度,揭示瞭「痛快」背後所需要的努力與覺醒。書名中的「智慧劍」,比喻得非常貼切,它點齣瞭佛法最核心的功能——用智慧去分辨、去斷除那些阻礙我們前進的煩惱與執著。我特別好奇,創巴仁波切是如何透過「三乘法教」的脈絡,來闡釋「悲智菩薩道」的。這兩者之間的聯繫,究竟是怎樣的?是先從基礎的解脫道入手,然後再進入更廣闊的大乘和密乘,最終達到菩薩的境界嗎?還是有更巧妙的融閤與轉化?「上」的標記,也讓我預感到這是一個循序漸進的過程,引導讀者逐步深入。我期待書中能夠提供一些具體的修行方法和觀念,幫助我們在日常生活中,真正地培養慈悲心,並運用智慧去麵對各種挑戰,從而達到一種身心自在的「痛快」狀態。

评分翻開這本書,瞬間就被一種古老而又鮮活的能量所吸引。它不是那種故弄玄虛、讓人摸不著頭緒的學術論述,也不是照本宣科的經文講解。相反地,我感覺到一股強大的生命力在字裡行間流淌,彷彿創巴仁波切本人正坐在我麵前,用一種非常直接、甚至有點不客氣的方式,點撥著我內心深處的迷茫。書中所提到的「遺教法寶」,聽起來就充滿瞭珍貴與神聖感,彷彿是祖師留下的寶藏,等待著有緣人去發掘。尤其讓我感到興趣的是「三乘法教」的架構,這暗示著書中內容並非僅僅針對某一個層次的學習者,而是涵蓋瞭小乘、大乘,甚至可能還有密乘的精髓。這對於我這樣對佛法充滿好奇,但又希望能夠有係統性學習的讀者來說,無疑是一大福音。更不用說「悲智菩薩道」這個核心主題,它所描繪的修行圖景,是如此的宏大而又充滿瞭人性的關懷。我一直覺得,真正的修行,應該是能夠在日常生活中實踐的,而「菩薩道」正是強調瞭這一點。書名中的「痛快」和「智慧劍」,也巧妙地點齣瞭修行的關鍵——透過智慧來斷除煩惱,從而獲得真正的自在與痛快。這種由內而外的轉化,是許多人所嚮往的。

评分這本《痛快,我有智慧劍》給我帶來瞭許多意想不到的啟發。它不是那種讓你讀完後依然停留在原地,隻是獲得瞭一些知識的書。相反,它彷彿在你內心埋下瞭一顆種子,等待著你去灌溉,去發芽。創巴仁波切的「遺教法寶」,確實具備這種轉化人心的力量。書名中的「痛快」,讓我聯想到一種擺脫束縛、重獲自由的感覺,而「智慧劍」則精準地比喻瞭達成這種境界的工具。我一直對佛法的「三乘法教」感到好奇,想瞭解它們之間是如何相互聯繫,又如何共同引導我們走嚮「悲智菩薩道」。這條道路,聽起來就充滿瞭慈悲與智慧的光輝,是如此的令人嚮往。更重要的是,書中的「上」字,預示著這可能是一個係列的開端,引導我們進入更深層次的學習與實踐。我希望在這本書中,能夠找到關於如何真正地培養一顆慈悲的心,以及如何運用敏銳的智慧去辨別是非、斷除煩惱的方法。這種將理論與實踐相結閤的教導,對於我這樣渴望在生活中真正運用佛法的人來說,是無比寶貴的。我期待書中能夠帶來一種全新的視角,讓我能夠以更開闊、更積極的態度去麵對人生中的種種挑戰。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有