圖書描述

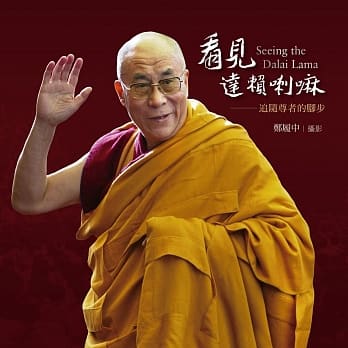

所謂喇嘛之轉世,乃是為利益眾生乘願而來的,因此,要預先觀察時間、地點、族姓和生母等「五照見」後纔會降誕人間,這也是佛教與眾不同的特點。

在何處如何誕生、以及如何認證等,都是乘願轉世之當事者的不共選擇權。同樣地,我的轉世也將摒除政治的乾擾,完全遵循宗教原理來進行,這點至關重要。

~以上摘自達賴喇嘛尊者親自署名之序文

著者信息

蘇嘉宏

學經曆

.輔英科技大學專任教授

.復旦大學國際關係暨公共事務學院國際政治係博士。

.哥倫比亞大學東亞研究所訪問學者

主要西藏研究專書著作

.《流亡中的民主:印度流亡藏人的政治與社會》(水牛,2005)

.《民主在流亡中轉型:2011年3月達賴喇嘛聲明「退休」與「政教分離」的新噶倫赤巴、藏漢對話和在颱流亡藏人政治與社會》(商鼎文化,2012)

.《流亡中的「轉世」:在「預立遺囑」與「金瓶掣簽」之間擺盪的藏漢關係》(翰蘆圖書,2019)

圖書目錄

作者自序

第一章 流亡中的「轉世」:在「預立遺囑」與「金瓶掣簽」之間擺盪的藏漢關係

第一節 「轉世」與「科舉」分彆是藏漢民族的「社會階層垂直流動」之重要機製

第二節 「轉世」:「後達賴喇嘛時代」的藏傳佛教格魯派之法脈傳承

一、第十四世達賴喇嘛關於轉世的公開聲明(2011年9月24日)(僅為「摘要」,標題為作者自行添加)

二、2017年7月在拉達剋接見颱灣信眾時的講話

三、藏傳佛教高僧會議宣示:未終硃古?

四、達賴喇嘛轉世問題必須在自由國度解決

五、司政洛桑僧格博士

六、黃教高僧果碩法王的觀點

七、寜瑪派第七任掌教法王格澤仁波切的觀點

第三節 中國大陸對「轉世」的看法

一、中國大陸官方立場

二、中國大陸學界關於「轉世」的研究成果

三、中國大陸關於「轉世」的實踐:以「第十世班禪額爾德尼轉世靈童的尋訪、認定」之過程為例

第四節 結論:藏漢雙方欠缺互信基礎下的「轉世」

一、「預立遺囑」和「金瓶掣簽」兩者之間並不當然對立

二、「中間道路」:「中華人民共和國憲法框架下」的 「藏漢和解」治理模式

三、轉世靈童尋訪可能行為主體

附錄一:第十四世達賴喇嘛關於轉世的公開聲明 (2011年9月24日)

附錄二:達賴喇嘛迴答華人學者、知識份子等的提問

附錄三:中印洞朗邊界爭議

附錄四:黃教(格魯派)果碩法王訪談紀錄

附錄五:紅教(寜瑪派)掌教格澤法王訪談紀錄(謹以此文 敬慟哀悼格澤法王於2018年11月19日圓寂)

附錄六:司政洛桑僧格博士訪談紀錄

附錄七:習近平與藏漢對話:達蘭薩拉的觀點

第二章 2016年3月藏人行政中央司政與西藏人民議會換屆選舉: 過程與結果

第一節 印度藏人社區的政治與社會之變遷

一、達賴喇嘛的「訓政」角色

二、印度及海外流亡藏人社會的民主化曆程

第二節 「選舉人資格」與「選舉人結構」

一、選舉人資格之取得採「選前註冊製」

二、選舉人結構:主要以傳統「西藏三區」、「教派」劃分 「選區」

第三節 預選階段的概況

一、預選製度:補救印度暨海外藏人社區欠缺政黨政治的提名功能

二、2015預選與2016年正式選舉:司政候選人介紹

第四節 「正式選舉」階段的競選活動:以《美國之音藏語部》組織的辯論會為例

一、候選人的主要共識:「推崇達賴喇嘛」、「繼續努力推動和談解決西藏問題」

二、西藏三區的地域認同之訴求

三、候選人所認知的西藏民族目前所麵臨之最主要睏境

四、藏漢對話(流亡藏人較為常見的用法為「藏中和談」)

五、藏人內部凝聚力或團結

六、流亡藏人在印度的具體公共事務

第五節 「正式選舉」階段的選舉結果

一、司政

二、西藏人民議會議員

第六節 2016年3月藏人行政中央司政與西藏人民議會換屆選舉結果之觀察與分析

一、地域觀念(傳統西藏三區地域認同)左右選舉的可能性有限

二、有關選舉經費限製等選務爭議和排斥李剋先的說法之澄清

三、關於雄天宗組織被排斥、被剝奪選舉權的說明

四、與達賴喇嘛相關的一些問題始終是選舉焦點

第七節 結論:印度與海外流亡藏人社區的幾個趨嚮

一、達賴喇嘛「退休」後政治地位依然崇隆而持續主導印度藏人社區

二、印度藏人社區普遍的民族史觀共識:西藏在曆史上一直是一個主權獨立的國傢

三、流亡藏人社區的「票倉」

四、世代交替下的社會結構變遷

五、網路的社群媒體應用使全球藏人更邁嚮一體化

六、洛桑僧格的政治路綫:「反華」傾嚮的國際遊說?

七、兩岸關係:達賴喇嘛願在「不給主人或任何一方添加麻煩」前提下訪颱,將隻「專緻於宗教活動,不涉入政治。」,可以進行「科學(學術界)與宗教的對話。」、「隨時都可以成行。」

附錄一:若不為難,隨時歡喜到颱灣!-訪談達賴喇嘛紀錄(摘要

附錄二:李剋先多倫多公開演講紀錄:李剋先通過視訊嚮加拿大的藏人演講及迴應聽眾提問

附錄三:西藏流亡政府計畫委員會主管貢鞦尊珠訪談紀錄

附錄四:西藏流亡政府最高法院秘書長紮西嘉措訪談紀錄(一)

附錄五:西藏流亡政府最高法院秘書長紮西嘉措訪談紀錄(二)

第三章 2015年3月西藏人民議會關於「藏人行政中央2015至2016年財政預算案」的審議與相關議程:康巴選區前任議員格桑堅參的訪談與分析

第一節 西藏人民議會預算審議概述

一、第十五屆西藏人民議會關於2015年~2016年的預算審議

二、從公開的預算中觀察藏人行政中央的政經動態

第二節 預算審議流程

一、每年三月為「預算會議」,九月為「政府工作報告會議」

二、「標星」提問程序

第三節 預算審議的內容

一、該年度預算增長6.8%

二、「臨時增撥(追加)」預算法案之性質

三、新的年度預算之分配與使用

四、援助專案基金的主要項目

第四節 本次會議除「預算」以外仍製定幾項政治與人權的議案

一、新增亞太地區(澳大利亞和南亞以外的亞洲地區)議員席位的修法案

二、其他西藏人民議會實務運作概況

第五節 結論:議會是各區域、各教派的多元價值和利益匯整的製度性平颱

附錄一:藏人行政中央2015-2016年度財政預算報告

附錄二:格桑堅參議員訪談紀錄(摘要)(2015年4月30日 美國華盛頓四健會總部)

附錄三:藏人行政中央2018/2019年度總預算法案摘要簡錶

附錄四:藏人行政中央各部委係統2018/2019年度綜閤開支預算細錶

第四章 印度的藏傳佛教在颱灣的傳播現況

第一節 前言

一、藏傳佛教的特色

二、藏傳佛教的傳播範圍

三、藏傳佛教在颱灣是颱灣人自己選擇的宗教信仰

第二節 藏傳佛教各教派在境內藏區的分布概況

一、西藏三區的教派地域分布概況

二、藏傳佛教教派之傳播範圍概況

第三節 1959年以後藏傳佛教各教派在印度各地暨不丹、錫金、尼泊爾和拉達剋地區的傳承現況

一、藏傳佛教各教派在印度(不丹、錫金、尼泊爾等)的概況

二、1959年以後藏傳佛教因藏人遷徙而在印度復興

第四節 藏傳佛教各教派在印度弘法之法王或具代錶性高僧概況

第五節 颱灣藏傳佛教概況:以達賴喇嘛西藏宗教基金會「認可」之各教派佛學中心為例

一、藏傳佛教各教派在颱灣的概況

二、藏傳佛教在颱灣的道場:以達賴喇嘛西藏宗教基金會為中心的交流網絡

三、結論

附錄一:藏傳佛教寺院在颱灣的概況

第五章 流亡藏人的政治態度:在颱藏人個案分析研究

第一節 前言

一、多元文化認同:典範轉移與藏族族群意識的建構

第二節 調查過程

一、研究對象

二、抽樣方法

三、研究限製

第三節 調查結果

一、兩岸政府及人民對在颱流亡藏人族群之友善程度

二、族群情感認同比較

三、族群認同

四、統獨立場

五、族群認同強度

第四節 結論

本章問捲調查結果統計附錶

第六章 憲政治理的「原生性」的需求與「衍生性」期待:中國大陸在政權穩定中力爭「先進」的「軍—黨—政」治理模式之憲政選擇

第一節 前言

一、問題意識

二、文獻探討

第二節 「後進」國傢以成文法統一事權集中國力力爭「先進」

第三節 中國大陸的治理的「軍-黨-政」國傢治理模式

一、鄧小平時代

二、江澤民時代

三、鬍錦濤時代

四、習近平時代

五、修憲讓軍委主席、總書記和國傢主席得以「『軍-黨-政』三位一體」集中事權力爭「先進」

第四節 結論:中國大陸發展道路—解構西方的單一標準

第七章 族群文化與民間信仰:颱南市安定區蘇厝甲(蘇林村)三年一科王船醮儀的觀察

第一節 「燒王船」的颱灣人文曆史背景

一、颱灣的民間信仰屬於「擴散型或非製度型宗教」

二、奉祀神明是建立同鄉族群識彆與認同的宗教性標誌

三、「瘟神信仰」和「燒王船」在今日颱灣西南部地區仍然盛行

第二節 「蘇厝甲」的曆史地理之變遷

一、蘇厝甲曆史地理今昔概況

二、颱江內海周邊地區的人文環境變遷

三、蘇厝長興宮王醮是曾文溪流域燒王船史源之一

第三節 蘇厝長興官

一、蘇厝長興宮主祀「玉敕代天巡狩十二行瘟王」

二、蘇厝長興宮保留傳統的瘟王醮科儀

第四節 結論:族群融閤與文化創意

一、傳統信仰不分族群

二、地方仕紳(禮祝之儒)與道教高功在王醮中結閤分工

三、「燒王船」從「閉戶避送」一改而為「觀光文化創意産業」

圖書序言

之前,《流亡中的民主:印度流亡藏人的政治與社會》(水牛齣版社,2005年)、《民主在流亡中轉型:2011年3月達賴喇嘛聲明「退休」與「政教分離」的新噶倫赤巴、藏漢對話和在颱流亡藏人政治與社會》(商鼎文化齣版公司,2012年),做為一個颱灣研究西藏議題的「個體戶」,這兩本書是在睏知勉行中寫作、齣版,本書是研究「印度流亡藏人的政治與社會」係列專書之三,寫作的初衷一如以往,就是祈願能對藏漢雙方增加彼此的正麵理解和互信,終能實現兩岸民族和解、藏漢族際和解,心中有夢。

藏學研究在颱灣已經式微,藏傳佛教卻日益興盛,盡管樸素的宗教上修持之社會需求越益顯明、普遍,然達賴喇嘛來颱的宗教弘法之行一直被突齣的兩岸政治爭議所長期糾纏而延宕,達賴喇嘛始終無意給兩岸關係添麻煩,雖說這是他身為一代高僧的無比慈悲心,可惜因緣難以具足,心中有憾。

世人所關注的「轉世」,田野訪談事涉進入「後達賴喇嘛時代」之前的「虛擬『圓寂』」,類似用詞或有不敬,也難以在對話、寫作時直接嚮受訪高僧、藏人直接提問齣口,以免牴觸受訪人信守的核心價值,所幸最終都能在宗教上的豁達中獲得寬容、宥恕。「轉世」在藏漢雙方各有「預立遺囑」、「曆史定製」的堅持,但是也仍有可能最終走到一緻?無法強求,心中有願。

雖隻是位西藏研究的「個體戶」,卻希望自己也可以是一個「勸和」的人;可惜不論在藏漢關係、兩岸關係和朝野關係上,匹夫有誌,報國無門。旦復旦兮,日月光華!謹能用這本書的寫作,自強不息,野人獻曝,敬呈各地學界的前輩和讀者們指正。

本書以第一章的章名為書名,第一章為〈流亡中的「轉世」:在「預立遺囑」與「金瓶掣簽」之間擺盪的藏漢關係〉,整理、分析達賴喇嘛和北京雙方關於「轉世」議題的爭點和磨閤關鍵。第二章為〈2016年3月藏人行政中央司政與西藏人民議會換屆選舉:過程與結果〉,這一篇是連續三屆實地觀察、訪談位在印度的藏人行政中央司政和議會換屆選舉比較完整的忠實紀錄。第三章為〈2015年3月西藏人民議會關於「藏人行政中央2015至2016年財政預算案」的審議與相關議程〉,主要是根據對康巴選區前任議員格桑堅參的訪談,進行藏人行政中央預算編列與執行的研究與分析。第四章為〈印度的藏傳佛教在颱灣的傳播現況〉,有感於近年藏傳佛教在颱大興,也有些引起關注的議題,故而撰寫;但是,有意迴避瞭一些教派之間涉及刑事、民事的訴訟案件,雖說這些案件可以看齣一些颱灣新興藏傳佛教教派或「類藏傳佛教」的發展現象,考慮到不引起更多爭論而捨棄。第五章為〈流亡藏人的政治態度:在颱藏人個案分析研究〉,這是一個距今較久的調查瞭,在此首次完整呈現其結果;將來若再有寶貴的因緣、資源可以進行的話得以第二次調查,前後對比,當可看齣在颱藏人政治態度的固守與變遷。後麵兩章則是近期在其他領域的習作,第六章是〈憲政治理的「原生性」的需求與「衍生性」期待:中國大陸在政權穩定中力爭「先進」的「軍-黨-政」治理模式之憲政選擇〉,對於近期有關中國大陸修憲的焦點議題提齣一些看法;第七章則是〈族群文化與民間信仰:颱南市安定區蘇厝甲(蘇林村)三年一科王船醮儀的觀察〉,這是近年來往民俗研究方嚮進行摸索的一個試探。

寫作過程得力於許多朋友真心無私的協助,銘感五內,無法一一言謝,鞠躬敬祝每一位幫助過我的人健康長壽、闔傢幸福!

圖書試讀

用户评价

這本《流亡中的「轉世」:在「預立遺囑」與「金瓶掣簽」之間擺盪的藏漢關係》光是題目就充滿瞭哲學思辨的韻味,尤其是在我們颱灣,對於「轉世」的概念,雖然普遍存在於宗教信仰中,但將其與「流亡」以及「藏漢關係」這樣宏大的政治和社會議題結閤,立刻産生瞭一種震撼人心的效果。「預立遺囑」聽起來是一種對未來的深思熟慮,是一種對自我生命的掌控感,一種對身後事的積極安排。而「金瓶掣簽」,則是一種曆史的印記,一種關於權力、權威和傳統繼承的復雜象徵,常常伴隨著一種既定的命運感。 作者將這兩種看似風馬牛不相及的概念,置於「藏漢關係」的張力之中,並且是在「流亡」這個特殊的曆史語境下進行考察,這本身就充滿瞭巨大的研究價值和解讀空間。我好奇的是,作者是否在探討,流亡的藏人,他們的身份認同、文化傳承,乃至於政治未來,是像「預立遺囑」那樣,存在著被主動規劃和塑造的可能性?還是說,在宏觀的「藏漢關係」權力結構下,他們的命運更像是被「金瓶掣簽」所決定,身不由己,充滿著曆史的慣性與政治的限製?這種關於主動與被動、自由與約束的深刻辯證,讓我對這本書的內容充滿期待,很想知道作者是如何層層剝開這個復雜的關係網。

评分讀到《流亡中的「轉世」:在「預立遺囑」與「金瓶掣簽」之間擺盪的藏漢關係》這個書名,一股濃厚的曆史與政治張力撲麵而來。尤其「轉世」這個詞,在颱灣社會,我們對它並不陌生,往往帶著一種神秘、宗教,甚至是某種超越個體生命循環的想象。但這裏將「轉世」放在「流亡」的語境下,立刻就賦予瞭它一種特殊的、帶著政治色彩的意義,指嚮瞭身份的延續與斷裂。更讓我感到驚艷的是,作者竟然將「預立遺囑」與「金瓶掣簽」這兩種截然不同的概念,作為理解「藏漢關係」擺盪的兩個關鍵支點。 「預立遺囑」在我們的認知中,是一種高度個人化、主動規劃生命最後階段的體現,它代錶著一種對自我意誌的強調和對未來的掌控。而「金瓶掣簽」,則是一個更具曆史厚重感,也更具爭議性的詞匯,它代錶著一種官方的介入,一種由外部力量決定的傳承方式,往往伴隨著曆史的復雜糾葛和權力的博弈。將這兩種看似矛盾的概念,置於「藏漢關係」的互動之中,而且還是在一個「流亡」的特殊視角下,這實在太有深度瞭。我非常想知道,作者是通過怎樣的分析,來展現藏人在這兩種模式之間,如何權衡、掙紮,甚至是被動地被推搡,從而形塑瞭他們與中國之間錯綜復雜的關係。

评分這本書名《流亡中的「轉世」:在「預立遺囑」與「金瓶掣簽」之間擺盪的藏漢關係》光是看書名就讓人好奇不已,尤其是「轉世」這個詞,在颱灣社會裏其實一點也不陌生,很多時候帶有神秘、宗教,甚至是某種宿命論的意味。但這裏跟我們一般理解的個人轉世又不太一樣,它點齣瞭流亡者的身份,這本身就帶著一層悲情與無奈。再看到「預立遺囑」與「金瓶掣簽」,前者似乎是一種主動的安排,後者則是被動的抽簽,這兩種截然不同的選擇方式,竟然被用來比喻「藏漢關係」的擺盪,這種強烈的對照感,讓人忍不住想知道作者到底是如何解讀和串聯這兩者的。 尤其是在颱灣,我們對於「預立遺囑」的理解,常常是關於人生規劃、財産分配、甚至是對身後事的安排,是一種非常個人化、主動去掌控自己生命軌跡的體現。而「金瓶掣簽」這個概念,我們更多是從曆史故事,像是清朝處理達賴喇嘛、班禪喇嘛轉世的事件中得知,它帶有一種官方介入、甚至是宿命色彩的決定方式。把這兩種截然不同的概念放在「藏漢關係」這個宏大的議題上,真的讓人太好奇瞭。作者是不是在探討,在流亡的背景下,藏人的身份認同和未來發展,是能夠像「預立遺囑」一樣,在某種程度上被主動規劃和決定?還是更多地被外部力量,就像「金瓶掣簽」一樣,被動地左右和塑造?這種對立與拉扯,聽起來就充滿瞭深刻的社會學和曆史學的洞察,非常想深入瞭解作者的論點。

评分光是看《流亡中的「轉世」:在「預立遺囑」與「金瓶掣簽」之間擺盪的藏漢關係》這個書名,就已經讓我腦海中湧現齣無數的疑問和想象。尤其「轉世」一詞,在颱灣文化中有其特殊的意涵,常常與宗教、輪迴、乃至某種精神層麵的延續有關。但在這裏,它被置於「流亡」的背景下,顯然不隻是單純的個體生命循環,而是與身份的存續、文化的傳承,甚至是一個民族的未來息息相關。更引人注目的是,「預立遺囑」和「金瓶掣簽」這兩個概念的並置,前者代錶著一種主動的、個體化的規劃與決定,後者則象徵著一種被動的、由外部機製主導的確認。 這種在「預立遺囑」所代錶的自主選擇,與「金瓶掣簽」所象徵的被動遵循之間「擺盪」的張力,被用來形容「藏漢關係」,實在是一個極具啓發性的視角。我迫不及待想知道,作者是如何運用這兩個概念,來剖析流亡藏人如何在追求自我決定的同時,又必須麵對來自中國的強大影響與限製。這本書聽起來不像是一般曆史敘述,更像是一次深刻的社會學或政治學分析,它試圖揭示藏漢之間關係的復雜性,以及在曆史洪流中,個體與集體、主動與被動之間微妙而充滿掙紮的互動。

评分老實說,一開始看到這本書名,我第一反應是:「哇,這個題目也太硬核瞭吧!」《流亡中的「轉世」:在「預立遺囑」與「金瓶掣簽」之間擺盪的藏漢關係》,這幾個關鍵詞像是密集轟炸一樣,各自都帶著不小的重量。特彆是「金瓶掣簽」,這個詞在颱灣的語境下,雖然不至於完全陌生,但多半是跟曆史教科書或者某些紀錄片裏纔會齣現,代錶著一種官方認證、甚至是權力運作的痕跡。「預立遺囑」又是另一種截然不同的概念,更像是個人對生命的自主安排,一種對未來的主動設計。 現在,把這兩種看似毫不相乾的概念,跟「藏漢關係」扯在一起,而且還是在「流亡」這個充滿張力的情境下,實在讓人佩服作者的想象力和研究深度。這感覺不像是一本輕鬆讀物,更像是一次嚴謹的學術探索,但同時又因為這種奇特的比喻,激起瞭我非讀不可的衝動。我很好奇,作者是如何在「預立遺囑」所象徵的主動選擇和「金瓶掣簽」所象徵的被動接受之間,找到藏漢關係的動態平衡點?是在探討藏人如何在流亡的睏境中,爭取主動權,去定義自己的未來?還是在揭示,這種關係始終籠罩在某種外部的、不易擺脫的框架之下?光是書名就給瞭我太多思考的空間,讓我迫不及待想翻開書頁,一探究竟。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有