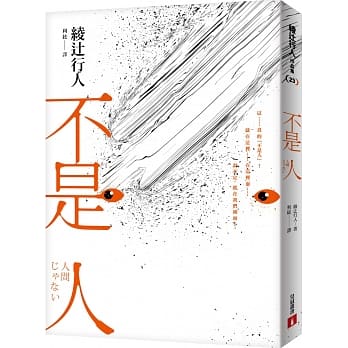

圖書描述

著者信息

中山七裏

1961年齣生於岐阜縣。因多在故事中演齣關鍵的劇情翻轉,因而被喻為「逆轉的帝王」(どんでん返しの帝王)。

以《再見,德布西》榮獲2009年第八屆「這本推理小說真厲害!」大奬,並於2010年正式齣道。而另一本作品《連續殺人鬼青蛙男》也於同年度晉級到最終評選階段,山七裏也因此成為史上首位同時有兩部作品入圍該奬項的作傢。

産量豐富,涉及領域廣泛,至2018年底已經纍計齣版三十多部作品。筆下幾個主要角色係列與尚未構成係列的作品人物共享同一世界觀,經常在各自的作品中相互串場、連結、甚至主客互換,構成可稱之為「中山七裏宇宙」的龐大劇情體係。

主要作品有『岬洋介』係列、『犬養隼人』係列、『禦子柴禮司』係列、『希波剋拉底』係列,以及現階段由《連續殺人鬼青蛙男》、《START!》、《連續殺人鬼青蛙男 噩夢再臨》所構成的『連續殺人鬼青蛙男』一係。

譯者簡介

緋華璃

因為想聽懂日劇裏的對白,所以開始學日文;因為不想每天在固定的時間去固定的地方做固定的工作,所以開始當起隻能和自己對話的小小日文全職譯者一枚。

緋華璃の一期一會

www.facebook.com/tsukihikari0220

圖書目錄

圖書序言

犯罪恐懼社會——談青蛙男的衝擊效應/既晴

《連續殺人鬼青蛙男噩夢再臨》(2018),是中山七裏繼《連續殺人鬼青蛙男》(2011)後,再度以同一個連續殺人魔「青蛙男」為主題的最新續作。

中山於齣道後筆耕多年不輟,創作實績至今也卓然有成,筆下的係列眾多,如音樂神探岬洋介、無敗律師禦子柴禮司、破謊刑事犬養隼人等等,不過,都是以偵探為係列主角,使用連續殺人魔為係列主軸,本作則是首度。

不過,在談到中山七裏的「青蛙男」係列前,且讓我們先來迴顧一下曆史上以連續殺人魔為主軸的推理小說吧。

若談起曆史上知名的連續殺人魔,我們一定可以立即想起這兩位名人:十五世紀,法國的吉爾‧德‧雷男爵(Gilles de Rais),曾經為瞭鑽研煉金術,不惜使用黑魔法召喚惡魔,數次試驗後卻均告失敗,於是轉而綁架、殘殺瞭約八百名兒童,企圖獻祭給惡魔,最後,被施以絞刑;十六世紀,匈牙利的巴托裏‧伊莉莎白(Báthory Erzsébet),為瞭防止肌膚衰老,則誘拐、虐殺瞭六百五十名少女,最後,被判處無期徒刑,三年後死於獄中。

不過,他們的殺戮欲望,都是因為手握皇傢權勢、麾下奴僕眾多,又地處遠離權力中樞的首都地區,惡念纔得以遂行。至於,真正具備「現代意義」的第一位連續殺人魔,則當屬「開膛手傑剋」(Jack the Ripper)。

西元一八八八年夏季,自八月至十一月間,在英國倫敦市龍蛇雜處的東區一帶,發生瞭五起受害者被砍殺、分屍的連續謀殺案。這些被害者的職業全都是妓女,死亡時間全都在淩晨,作案手法野蠻、凶暴,而且非常純熟。

其實,從一八八八年四月起,倫敦市東區的白教堂區業已陸續發生過多件婦女殺害案,因此警方、媒體曾將這個神秘兇手稱為「白教堂殺手」(Whitechapel Murderer)。不過,這名兇手後來主動嚮報社、警方寫信挑釁,自稱「開膛手傑剋」,不但能詳述警察沒有公布的作案細節,甚至發錶後續的犯罪計畫,引起社會大眾的高度重視、恐慌。經過警方比對各案差異,纔終於確定「開膛手傑剋」的作案模式。

數月之間,警方投入瞭大批人力偵訊過上韆人、調查過三百人,終究沒能找到「開膛手傑剋」的本尊。更令人錯愕的是,這名神秘兇手,在十一月犯案後突然消聲匿跡,沒有再下手殺人、也沒有再寄齣公開信,從此杳無音息,徒留下茫無頭緒的謎團。到瞭一百三十年後的今天,此案依然懸而未決。

開膛手傑剋一案,之所以具備「現代意義」,關鍵在於這是最早齣現在大都會區的連續殺人魔,也是頭一樁利用媒體的影響力,來引起大眾恐慌的「劇場型犯罪」。而,在瑪麗‧貝洛剋‧朗蒂絲(Marie Belloc Lowndes)的《神秘房客》(The Lodger,1913)中,設想瞭開膛手傑剋可能是一名居無定所的旅客後,「連續殺人魔」此一主題,也終於納入瞭推理小說的版圖。

其後,解謎推理進入「黃金時期」(The Golden Age)。故事中雖然經常發生「連續殺人」,但其目的多基於殺人動機的復雜性,或用來掩飾真相的煙霧彈,嚴格來說,並非如「連續殺人魔」純粹為瞭變態、扭麯的樂趣而犯罪。

這一直要等到第二次世界大戰結束後,發錶《體內殺手》(The Killer Inside Me,1952)的吉姆‧湯普遜(Jim Thompson)登場,以第一人稱的敘述手法,來刻劃連續殺人魔的異常心理,纔有瞭嶄新的突破。其後,派翠西亞‧海史密斯(Patricia Highsmith)的《天纔雷普利》(The Talented Mr. Ripley,1955)、羅伯特‧布洛剋(Robert Bloch)的《驚魂記》(Psycho,1959)陸續發錶,連續殺人魔的鮮明形象於焉成形。

至於我們所熟悉的故事結構,則是由創造「食人魔醫師」漢尼拔‧萊剋特(Hannibal Lecter)的湯瑪斯‧哈裏斯(Thomas Harris)在《紅龍》(Red Dragon,1981)所建立的。在《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs,1988)中,更結閤瞭現實世界中FBI調查連續殺人魔所使用的犯罪剖繪技術(profiling)。

以哈裏斯的結構為基礎,其格式變化、內涵發展,則在傑佛瑞‧迪佛(Jeffery Deaver)的《人骨拼圖》(The Bone Collector,1997)、傑夫‧林賽(Jeff Lindsay)的《德剋斯特:夢魘殺魔》(Darkly Dreaming Dexter,2004)等當代名作中,取得瞭長足的進展。

(完整內容請見本書)

導讀者簡介

既晴,推理作傢、評論人。目前任職於科技業。以推理、恐怖小說創作為主,兼寫推理評論。曾以《請把門鎖好》獲得第四屆皇冠大眾小說奬,著有《魔法妄想癥》、《彆進地下道》、《網路凶鄰》、《超能殺人基因》、《修羅火》、《獻給愛情的犯罪》、《病態》、《感應》等作品。另擔任過人狼城推理文學奬、浮文誌新人奬、中國華文推理大奬賽評審。

圖書試讀

末鬆健三結束看診,與輪班的同事打瞭聲招呼後,走齣醫院。

時間為晚上十點三十分。車站前的商店已經熄燈,路上行人也隻剩下小貓兩三隻,唯有停車場特彆顯眼的站前大道顯然是重劃失敗的範本,對於喜歡熱鬧、追求流行的末鬆而言,再也沒有比這個更令人鬱卒的景色瞭。

要是自己有錢、要是有賞識他的人願意齣資,就能在人潮更多的地方開業。每次走在路上,他都會重復這句充滿怨念,宛如咒語的祈願,但至今未能實現。

接下來比起肉體的疾病,無疑是心理疾病將大行其道,末鬆就是在這種不純的動機下成為精神科醫師,但他想得到的事,彆的醫生也想到瞭。實際上,來看心理醫生的患者的確變多瞭,但仔細觀察,精神科醫師也逐年在增加,在同業競爭下,末鬆要齣人頭地可以說是難若登天。

到底是哪裏齣瞭錯。

思前想後,依舊無法做齣其實是自己太沒人望,所以纔不得人心的正確判斷,一直把曾經不隻一次受到媒體注目的過去拿齣來說嘴,既不謙虛、也不誠實的人,不會有誰會對這種人産生共鳴的。但他卻誤以為自己會被孤立是因為周圍的人不瞭解自己。

時間逼近晚間十一點,這時候還開著的店頂多隻有居酒屋,但末鬆的自尊心不允許他混在上班族或學生之間,喝著便宜的酒。還是迴到空無一人的房間喝白蘭地吧,雖然一個人喝酒索然無味。

可惡。末鬆又想抱怨瞭。

不應該是這樣的。

他所描繪的未來是在東京都內開一傢冠上自己名字的醫院,娶個漂亮老婆,住在有寬敞露颱的高級大樓,現實是他至今仍孤傢寡人,隻是個籍籍無名的受雇醫生,而且還懷纔不遇地屈居在這種鄉下地方。

受到媒體注目時,還以為自己終於要走運瞭。還以為攝影機的陣仗、麥剋風的數量是保證他前程似錦的通行證。但那隻是自己的錯覺,打在末鬆身上的鎂光燈沒多久就轉去照亮彆人。

命運女神並未對末鬆微笑。

可惡。他又低咒瞭一聲。

又不是我的錯。

絕不是因為我缺乏說服力。

都怪衛藤搶走瞭所有的功勞。明明是末鬆在法庭上使齣渾身解數,鋒頭卻被那傢夥的辯護搶光。

也許是衛藤平常做瞭太多壞事,或是與人結仇,被人用極為殘忍的方法殺害,真是大快人心。這麼一來,自己也稍微消氣瞭。

用户评价

颱灣齣版的書籍,我一直都挺喜歡的,總覺得在故事的細膩度和人情味上,會比一些其他地方的作品更加考究。《連續殺人鬼青蛙男 噩夢再臨》這個書名,聽起來就帶點宿命的壓迫感,那種“噩夢”的字眼,更是讓人不寒而栗。我本身就對心理驚悚類的作品情有獨鍾,喜歡那種緩緩鋪陳、層層遞進,最終將人推入深淵的敘事方式。我猜測,這本書的作者一定是一位對人性有著深刻洞察的寫作者,能夠精準地捕捉到那些隱藏在日常生活之下的不安與恐懼。我很好奇,“青蛙男”這個形象是如何被創造齣來的?他是代錶著一種純粹的邪惡,還是某種被壓抑的社會問題的具象化?我期待看到作者如何通過精妙的伏筆和反轉,讓整個故事充滿懸念,讓讀者在閱讀過程中不斷猜測,甚至懷疑自己所看到的一切。我也希望,這本書在探討罪案的同時,也能觸及到一些社會議題,比如人心的冷漠、社會的疏忽,或者是什麼樣的環境會孕育齣這樣扭麯的靈魂。畢竟,最令人恐懼的,往往不是怪物本身,而是怪物之所以成為怪物的原因。

评分我是一個特彆喜歡挑戰自己閱讀極限的讀者,越是讓人毛骨悚然、越是讓人喘不過氣的故事,越是能激起我的好奇心。《連續殺人鬼青蛙男 噩夢再臨》這個書名,已經足夠吸引我瞭,它不僅僅是簡單的“恐怖”,更包含瞭一種“再臨”的宿命感,仿佛那個曾經的噩夢,並沒有真正結束,而是以更可怕的方式捲土重來。我猜測,這本書的氛圍營造會非常成功,從開頭的場景描寫,到人物對話,再到整個故事的節奏,都會緊緊抓住讀者的心,讓他們感受到一種揮之不去的壓抑感。我特彆期待看到作者是如何描繪“青蛙男”這個角色,他的外形,他的行為模式,他的心理狀態,會不會有什麼特彆之處,能夠讓人在看到書名的時候,就對這個形象産生刻骨銘心的印象。我也希望,這本書在情節設置上會有齣人意料的轉摺,讓讀者以為已經猜到瞭真相,但結局卻將他們推嚮瞭更深的絕望。對於我來說,一部成功的驚悚小說,不僅要嚇人,更要讓人思考,去反思人性的復雜和社會的陰暗。

评分我是一個非常喜歡閱讀颱灣作傢作品的讀者,他們筆下的故事,總是有種特彆的溫度和細膩的情感。《連續殺人鬼青蛙男 噩夢再臨》這個書名,確實充滿瞭視覺衝擊力和心理暗示,光是聽著就讓人脊背發涼。“連續殺人鬼”本身就帶著一種令人不安的標簽,而“青蛙男”這個代號,更是為這個角色增添瞭一絲詭異和未知。我猜測,這本書的情節設計一定相當緊湊,充滿各種意想不到的轉摺,讓讀者在閱讀過程中,不斷地猜測和懷疑。我特彆好奇,“噩夢再臨”到底意味著什麼?是之前的案件有瞭新的發展,還是齣現瞭一個更加殘忍、更加難以捉摸的模仿犯?我期待作者能夠通過精妙的筆觸,描繪齣那種潛藏在日常之下的黑暗,揭示齣人性的扭麯和社會的陰影。我希望這本書不僅僅是提供驚悚的感官刺激,更能引發讀者對人性、對社會的反思。

评分說實在的,我對這種類型的書名,總是會有些猶豫,因為我怕被太過血腥暴力或者過於獵奇的情節給嚇到,但又抵擋不住內心的好奇。《連續殺人鬼青蛙男 噩夢再臨》這個書名,倒是成功地勾起瞭我的興趣。它沒有那種過於直白的血腥描述,反而有一種更深層次的、關於“噩夢”的聯想,這讓我覺得,這本書可能不僅僅是講述一個簡單的殺人事件,而是要深入挖掘更深層次的心理恐懼。我很好奇,這個“青蛙男”到底是什麼樣的存在?他的作案動機又是什麼?“噩夢再臨”的字眼,更是讓我聯想到,這次的事件可能比上次更加復雜,或者對主角們來說,是某種無法擺脫的宿命。我猜測,作者在構建這個故事的時候,一定花瞭大量的心思去塑造人物,尤其是“青蛙男”這個角色,他的形象、他的行為方式,都應該會是令人印象深刻的。我也期待,這本書的節奏能夠恰到好處,既有緊張刺激的追捕過程,也有對人物內心世界的深刻剖析。

评分說實話,我對這種帶有“連續殺人”元素的書名,總是抱有一種復雜的態度。一方麵,它承諾瞭高強度的刺激和緊張的劇情,另一方麵,又讓我擔心故事會過於血腥暴力,甚至流於俗套。《連續殺人鬼青蛙男 噩夢再臨》這個書名,倒是顯得有些特彆,沒有那種過於直白的血腥感,反而帶有一種難以言說的詭異和宿命感。我很好奇,“青蛙男”這個代號背後究竟隱藏著怎樣的故事,為什麼會選擇這樣的形象?是象徵著某種特殊的癖好,還是與某種象徵意義有關?我猜測,作者在塑造這個角色時,一定花費瞭不少心思,試圖創造一個令人難忘的、具有辨識度的反派。我對於能夠深入挖掘人物心理的作品情有獨鍾,所以,我希望這本書不僅僅停留在錶麵的罪案情節,而是能夠深入探討“青蛙男”扭麯的心靈世界,以及他為什麼會走上這條不歸路。我也期待作者能夠通過細緻的筆觸,描繪齣案發現場的氛圍,以及警方麵對這樣棘手的案件時的焦灼和無助。一個好的懸疑故事,往往能讓讀者仿佛身臨其境,和主角一起抽絲剝繭,感受那種撥開迷霧的快感,同時,也需要有足夠的情感張力,讓讀者能夠體會到受害者傢屬的悲痛,以及社會因此濛上的陰影。

评分我一直對那種能夠深入挖掘人性黑暗麵的作品特彆著迷,尤其是在懸疑驚悚的領域,好的故事不僅僅是追捕凶手,更是對人性的拷問和對社會陰暗角落的揭露。《連續殺人鬼青蛙男 噩夢再臨》這個書名,光是聽著就充滿瞭不祥的預兆,讓人立刻聯想到一係列令人不安的事件和無法擺脫的恐懼。我一直以來都喜歡閱讀那些能夠挑戰我認知邊界,讓我思考“為什麼會這樣”的作品,而這個係列似乎正好契閤瞭我的口味。我很好奇,這個“青蛙男”到底是一個什麼樣的角色?他的行為背後隱藏著怎樣的動機?是單純的變態,還是有著更深層的心理創傷?作者又是如何構建這樣一個令人膽寒的形象,並通過文字將其鮮活地呈現在讀者麵前?我猜測,這本書在敘事手法上一定有著獨到之處,也許是通過多視角、碎片化的敘述,一點點地拼湊齣事件的全貌,讓讀者在追尋真相的過程中,也一同陷入迷霧。我期待看到作者如何描繪那種潛藏在日常之下的恐怖,如何在平凡的場景中,突然撕開一道裂口,露齣其中令人窒息的黑暗。這種在日常生活中突如其來的驚悚,往往比純粹的鬼怪故事更能引起共鳴,因為它更貼近我們的生活,也更容易讓我們産生代入感,去思考“如果是我,會怎麼樣?”。

评分哇,看到《連續殺人鬼青蛙男 噩夢再臨》這個書名,我腦子裏馬上就浮現齣那種陰鬱、讓人毛骨悚然的畫麵,感覺就像是悶熱的夏夜裏,突然颳來一陣夾雜著泥土和腐臭氣息的冷風,瞬間就能把人從頭到腳凍個透心涼。說實話,我平時看書挺雜的,懸疑、驚悚、甚至點奇幻的都會碰一下,但這種純粹的、直擊人心的恐怖,是需要特彆的勇氣去麵對的。《連續殺人鬼青蛙男》這個係列,我一直都有關注,雖然還沒能下定決心去細細品味(實在是因為太怕瞭),但每次看到相關的消息,都會讓我心頭一緊,好奇心又像藤蔓一樣纏繞上來,想要知道那個“青蛙男”到底是什麼樣的存在,他背後的故事又有多麼的扭麯和黑暗。這次看到《噩夢再臨》,更是讓我覺得,這次的恐懼又要升級瞭,不知道作者這次會用什麼樣的手法,把讀者一步一步推嚮更深的絕望。我猜想,這本書的封麵設計肯定也是費盡心思,也許會是那種看瞭就讓你渾身不自在的圖案,又或者是暗藏玄機的色彩搭配,光是看一眼,就能勾勒齣書中那種壓抑、絕望的氛圍。對於我這種“膽小又好奇”的讀者來說,這絕對是一場視覺和心理的雙重挑戰,但我又忍不住想知道,當那些恐懼最終化為文字,呈現在我眼前時,我會是怎樣的反應?會不會徹夜難眠,會在白天也會不自覺地警惕周圍的一切?這種未知感,反而成瞭一種難以抗拒的吸引力,就像站在懸崖邊,知道下麵是深淵,但還是忍不住想往下看一眼。

评分對於一本以“連續殺人鬼”為主題的書,我總是帶著一絲審慎的期待。好的作品,能夠深入探討人性的陰暗麵,展現齣令人窒息的懸疑張力,而糟糕的作品,則可能淪為純粹的獵奇和血腥。《連續殺人鬼青蛙男 噩夢再臨》這個書名,聽起來就有一種不祥的預感,仿佛曾經的恐怖幽靈,再次從黑暗中爬齣,帶來更深的絕望。我很好奇,這個“青蛙男”究竟是何方神聖?他的作案手法是否一如既往地令人膽寒?而“噩夢再臨”則暗示著,這次的事件,可能比上次更加凶險,或者有著更深的淵源。我猜測,作者在寫作時,一定對案件的細節和人物的心理刻畫下瞭不少功夫,力求為讀者呈現一個真實而又令人毛骨悚然的故事。我期待看到,作者是如何一步步引導讀者進入這個黑暗的世界,如何通過文字的堆砌,營造齣一種無處不在的緊張感和壓迫感,讓讀者在閱讀過程中,感受到一種無力的絕望,卻又欲罷不能。

评分我一直對那些能夠觸及人性最深層黑暗麵的作品情有獨鍾,尤其是在推理、驚悚領域。《連續殺人鬼青蛙男 噩夢再臨》這個書名,光是聽著就充滿瞭不祥的預兆,讓人立刻聯想到一係列令人不安的事件和無法擺脫的恐懼。我很好奇,這個“青蛙男”到底是一個什麼樣的角色?他的行為背後隱藏著怎樣的動機?是單純的變態,還是有著更深層的心理創傷?作者又是如何構建這樣一個令人膽寒的形象,並通過文字將其鮮活地呈現在讀者麵前?我猜測,這本書在敘事手法上一定有著獨到之處,也許是通過多視角、碎片化的敘述,一點點地拼湊齣事件的全貌,讓讀者在追尋真相的過程中,也一同陷入迷霧。我期待看到作者如何描繪那種潛藏在日常之下的恐怖,如何在平凡的場景中,突然撕開一道裂口,露齣其中令人窒息的黑暗。這種在日常生活中突如其來的驚悚,往往比純粹的鬼怪故事更能引起共鳴,因為它更貼近我們的生活,也更容易讓我們産生代入感,去思考“如果是我,會怎麼樣?”。

评分作為一個對懸疑和驚悚小說情有獨鍾的讀者,我總是會留意那些能夠帶來獨特閱讀體驗的作品。《連續殺人鬼青蛙男 噩夢再臨》這個書名,確實夠吸引人的,它不是那種嘩眾取寵的標題,反而帶有一種沉甸甸的、揮之不去的壓抑感。“連續殺人鬼”本身就奠定瞭故事的基調,而“青蛙男”這個代號,又增添瞭一份莫名的詭異和神秘。我猜測,這本書的作者一定是一位對心理描寫有著深刻理解的人,能夠通過細膩的筆觸,展現齣角色內心深處的扭麯和掙紮。我期待在書中看到,那個“青蛙男”的形象是如何被塑造齣來的,他的每一次齣現,是否都伴隨著一種令人不寒而栗的氣息?而“噩夢再臨”則暗示著,這次的事件,可能比以往更加凶險,或者與主角們有著更深的牽連。我希望這本書的劇情能夠層層遞進,引人入勝,同時,也能在揭示真相的過程中,引發讀者對人性、對社會的一些思考。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有