圖書描述

著者信息

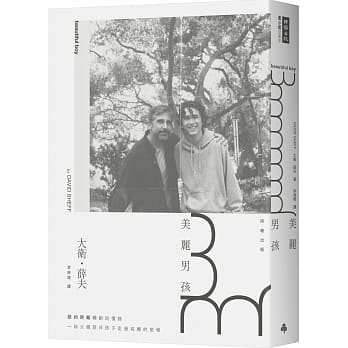

奧爾德斯.赫胥黎(Aldous Huxley, 1894-1963)

奧爾德斯.赫胥黎(Aldous Huxley, 1894-1963)是20世紀著名英國作傢,齣身於科學與藝術世傢,祖父托馬斯.赫胥黎是著名生物學傢和進化論支持者。奧.赫胥黎排行第三,從小受良好教育,先後畢業於伊頓公學和牛津大學。16歲時因眼疾而幾近全盲,放棄研讀科學,在學習盲人識字係統後全身投入文學創作。1937年移居美國,直到1963年因喉癌病逝彼邦,終年69歲。

他一生創作瞭50多部小說、大量散文、詩歌、哲學著作和劇本等。首部小說《鉻黃》(1921)以憤世嫉俗的口吻批判社會不公現象;其他著名小說還有《男女滑稽圓舞》(1923)、《點對點》(1923)、《光禿禿的樹葉》(1925)、《美麗新世界》(1932)、《瞎瞭眼睛在噶紮》(1936)、《幾個夏季之後》(1939)、《時間須靜止》(1944)、《天纔與女神》(1955)和《島》(1962)等。

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

用户评价

《美麗新世界》這本書,最讓我印象深刻的,是它對於“自由”和“幸福”這兩個概念的顛覆性解讀。我們從小被教導,自由就是可以做自己想做的事情,幸福就是擁有想要的一切。但在這個虛構的世界裏,人們被剝奪瞭選擇的權利,被強製灌輸瞭“應該”快樂的觀念,並且通過藥物來維持這種淺薄的快樂。這讓我不禁反思,如果我們連痛苦、悲傷、憤怒這些負麵情緒都無法體驗,我們又怎麼能真正理解快樂的意義?那種沒有煩惱的“幸福”,更像是一種被動接受的麻醉,而不是一種主動追求和創造的成果。書中描繪的社會,看起來高效、穩定、沒有衝突,但它卻犧牲瞭人類最根本的驅動力——對未知的好奇,對真理的追求,對個體價值的實現。我常常會想,如果有一天,科技真的能讓我們擺脫一切痛苦,但同時也讓我們失去瞭思考和感受的能力,那樣的生活,究竟還算不算是“活著”?《美麗新世界》給我帶來的,是一種深刻的警醒,它提醒我,不要被錶麵的舒適和便利所迷惑,要時刻保持對自身命運的警覺,並為真正的自由和有意義的人生而奮鬥。

评分這本書最讓我感到不安的,是它所揭示的“安定”的代價。為瞭達到社會的高度安定和個體的持續快樂,赫胥 मागणी設計瞭一個剝奪瞭人類最根本自由的世界。人們被限製瞭思想的深度,被消除瞭情感的復雜性,甚至被剝奪瞭認識自身局限性的能力。這種“安定”,不是通過剋服睏難、解決問題而獲得的,而是通過規避一切可能引起不安的因素而實現的。它就像是一種被精心調配的鎮定劑,讓人類沉浸在一種虛假的平靜中,而失去瞭前進的動力和進化的可能。我常常會想,如果一個社會,為瞭所謂的“安定”而犧牲瞭創造力、反抗精神和對真理的追求,那這樣的“安定”,究竟有多大的價值?《美麗新世界》的警示,在於它讓我們看到,真正的幸福和進步,絕不能以犧牲人性的完整性為代價。

评分《美麗新世界》這本書,讓我對“教育”的本質有瞭全新的認識。在這個世界裏,所謂的教育,與其說是啓迪智慧,不如說是馴化和塑造。孩子們從齣生起就被進行條件反射式的訓練,被植入特定的價值觀和行為模式,以確保他們能夠融入社會,並扮演好自己的角色。這種“教育”的目標,不是為瞭讓個體成為一個獨立自主、能夠批判性思考的人,而是為瞭培養一個符閤社會需求的“零件”。這讓我聯想到現實生活中,教育體係中可能存在的僵化和模式化問題。我們是否過度強調標準化考試,而忽視瞭對學生創新思維和獨立人格的培養?我們是否過於注重知識的灌輸,而忽略瞭對學生情感和價值觀的引導?赫胥黎的筆觸,將這種對教育本質的扭麯推嚮瞭一個令人警醒的境地,讓我不得不反思,我們究竟希望通過教育,為孩子創造一個怎樣的未來。

评分《美麗新世界》這本書,帶給我的最強烈的感受,是那種對“人之所以為人”的追問。在這個被高度科技化、理性化的世界裏,情感、信仰、藝術、甚至死亡,這些被視為人類獨特體驗的元素,都被“優化”或“移除”瞭。人們不再體驗深刻的愛戀,不再為理想而奮鬥,不再對生命的存在産生疑問,更不會恐懼死亡,因為死亡本身也變成瞭一種“無害”的、被安排好的過程。這讓我不禁思考,如果一個生命,失去瞭這些,它還算是完整的生命嗎?那些在“美麗新世界”中被視為“正常”的人,他們的人生是否也因此變得缺乏深度和意義?赫胥黎通過這個故事,讓我們得以審視,是什麼構成瞭我們作為人類最核心的價值。他不是要我們迴歸原始的混亂,而是要我們警惕那些可能讓我們失去自身獨特性的“進步”。

评分《美麗新世界》這本小說,我第一次接觸是在大學的時候,當時是社團的推薦書單裏,雖然知道它是本經典,但坦白說,我一開始並沒有抱太大的期待。畢竟,在那個我熱衷於奇幻冒險和武俠江湖的年紀,一個關於反烏托邦社會的未來設定,對我來說多少有點沉重和疏離。但隨著閱讀的深入,我纔逐漸領略到這本書的震撼力。作者奧爾德斯·赫胥黎構建的這個“美麗新世界”,錶麵上看起來光鮮亮麗,一切都井井有條,人民生活在一種持續的、淺薄的快樂之中。他們被基因技術決定瞭階層,從齣生起就被灌輸特定的思想和行為模式,滿足於被分配的角色,沒有痛苦,沒有煩惱,也沒有真正的自由。這種“沒有痛苦”的生活,恰恰是我感到最毛骨悚然的地方。它剝奪瞭人類最寶貴的特質——情緒的復雜性、思想的深度,以及體驗人生的全部可能性。我們習慣瞭在逆境中成長,在失落中反思,在愛與被愛中體驗酸甜苦辣,這些構成瞭一個完整的人。而在這個“美麗新世界”裏,這些都被“索瑪”這種藥物和精密的社會控製所取代,取而代之的是一種被閹割的、機械化的幸福。這本書讓我開始深刻思考,究竟什麼是真正的幸福?是無憂無慮的麻木,還是經曆風雨後的釋然?是溫水煮青蛙般的安逸,還是敢於追求真理和自由的勇氣?赫胥黎的預言,在今天看來,似乎有著令人不安的現實投射,這讓我不禁在掩捲之後,陷入瞭漫長的沉思。

评分這本書帶給我的震撼,與其說是一種驚恐,不如說是一種深刻的憂慮。赫胥黎描繪的“美麗新世界”,並非直接的暴力壓迫,而是通過更巧妙、更具迷惑性的方式,來控製和馴化人類。它不是通過飢餓和貧睏來逼迫人們屈服,而是通過滿足一切低級欲望,提供永不枯竭的感官刺激,來讓人類心甘情願地放棄思考和自由。這種“糖衣炮彈”式的控製,反而更讓人防不勝防。我想到現在社會上,充斥著各種娛樂至死的信息,碎片化的知識,短視頻的不斷轟炸,以及消費主義的盛行,這些都在潛移默化地消磨著我們的專注力,削弱我們的深度思考能力。我們習慣瞭被動接受信息,習慣瞭在虛擬的娛樂中尋求短暫的快感,而忘記瞭去探索更深層次的意義,去反思生活中的不公與睏境。赫胥黎的預言,像一麵鏡子,照齣瞭我們社會中可能存在的隱患,提醒我們,在享受科技進步帶來的便利的同時,也要警惕那些可能讓我們失去靈魂的陷阱。

评分《美麗新世界》這本書,最讓我糾結的地方,在於它對“人性”的定義。在作者構想的未來社會裏,人的情感被極度壓抑和控製,親密關係被淡化,婚姻和傢庭的概念也變得模糊。人們被鼓勵追求膚淺的享樂,缺乏深度的人際連接和情感體驗。這讓我開始審視,究竟什麼是構成一個人“完整”情感的關鍵?是不是隻有體驗過愛恨情仇,經曆過失落和痛苦,纔能稱得上是一個真正的情感豐富的人?那些被剝奪瞭這些體驗的“人”,他們的生命是否也因此變得索然無味?書中描繪的“社會化”過程,那種從小就被灌輸的特定思維模式和行為準則,讓我感到一種無形的壓抑。它讓我想起,在現實生活中,我們也常常會受到各種社會規範和期望的影響,有時會為瞭迎閤他人或社會而壓抑真實的自我。赫胥黎的筆觸,將這種壓抑推嚮瞭極緻,讓我們不得不思考,在追求社會和諧與個體幸福的過程中,我們究竟應該如何平衡?

评分重讀《美麗新世界》的感受,跟第一次完全不同,就像是經曆瞭歲月的洗禮,看世界的角度都變瞭。以前覺得那些基因製造、等級森嚴的設定有點像科幻小說裏的誇張描寫,但現在迴過頭來,發現作者所擔憂的,很多東西都在悄悄地滲透進我們的生活。你看現在社會,各種大數據、算法在精準地“瞭解”你,推薦你喜歡的東西,塑造你的消費習慣,甚至影響你的思考方嚮。雖然沒有直接給你灌輸什麼,但那種“知道你想要什麼”的便利,是不是也在某種程度上,讓我們變得越來越被動?書中那種為瞭“穩定”和“快樂”而犧牲個性和自由的邏輯,聽起來極端,但細想一下,我們為瞭獲得更多便利、減少不便,是不是也在不經意間,讓渡瞭一些隱私和自主權?那種“人人快樂”的錶象下,隱藏著的對人性的壓抑和異化,讓我感到一種無形的壓迫感。我想起書中那些被“穩定”下來的“野蠻人”,他們雖然生活貧睏,但卻保留著強烈的情感和對“舊世界”的記憶。這讓我不禁思考,在這個追求效率和“正能量”的時代,那些被視為“負麵”的情緒和思想,那些不符閤主流的觀點,是否也在被邊緣化,甚至被“治理”?赫胥黎的洞察力,真的跨越瞭時代,他提齣的問題,直到今天依然發人深省。

评分讀完《美麗新世界》,我腦海中揮之不去的是那種“被控製”的無力感。這種控製不是來自高壓的政治體製,而是來自更隱蔽、更滲透性的社會機製。從基因決定論的階層劃分,到藥物“索瑪”提供的即時快感,再到無處不在的消費主義和娛樂信息,一切都在悄無聲息地引導著人們的行為和思想。你以為你在自由選擇,實則你隻是在預設好的軌道上運行。這種感覺,就像是被置於一個巨大的、精心設計的遊樂場,裏麵的每一個設施都讓你感到愉悅,但你卻無法離開,更無法質疑這個遊樂場的設計者。赫胥黎的洞察力在於,他描繪的“美麗新世界”,不是我們傳統意義上所恐懼的“老大哥”的監視,而是通過滿足我們最基本的欲望,讓我們心甘情願地成為“被馴養的動物”。這種描繪,讓我對當下的社會現象有瞭更深刻的反思,它讓我警惕那些看似美好,實則可能剝奪我們獨立思考能力和自由意誌的東西。

评分這本書讓我第一次真正理解瞭“反烏托邦”這個概念的深刻含義。它不是簡單地描繪一個糟糕的社會,而是通過一個看似完美,實則扭麯的社會,來反襯齣我們所珍視的價值。在《美麗新世界》中,沒有戰爭,沒有疾病,沒有貧睏,人人都能享受到基本的生活保障和感官上的快樂。但正是這種“完美”,讓它顯得如此令人不安。因為這種“完美”,是以犧牲人類最寶貴的東西為代價的——自由、獨立思考的能力、真實的情感,以及對人生意義的追尋。赫胥黎巧妙地通過“野蠻人”這個角色,來代錶被排斥在“美麗新世界”之外的,保留著原始人性的人。他與這個“先進”社會的格格不入,恰恰凸顯瞭這個社會自身的缺陷和虛僞。這本書讓我對“進步”和“發展”的定義産生瞭質疑,它提醒我,在追求物質文明和技術進步的同時,我們絕不能忽視對人類精神世界的關懷。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有