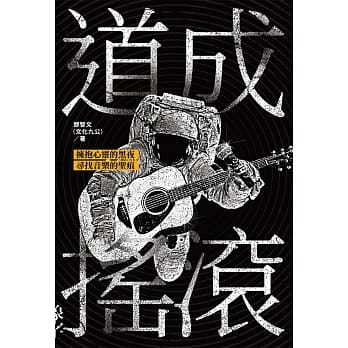

圖書描述

颱灣的喪葬禮俗,其本質源自儒傢的「大傳統」禮學精神,並以閩、粵原鄉固有的儀節製度為基礎,再配閤颱地的時空條件,最後纔逐步發展齣隸屬於颱灣的「小傳統」喪葬禮俗。颱南的喪葬禮俗更是從這個小傳統之颱灣文化脈絡下,衍生而來的在地化「小小傳統」,且受到過去行政區劃、自然地貌分隔、神職人員不同等因素影響遂形成多個特殊的文化區,彼此同中有異,異中有同,互有相似,也互有區彆,饒富特色。

喪葬禮俗是遺族們的「孝心」展現,由於孝眷與亡者之間有「親情」關係的維係,使得他們願意盡一切努力,目的隻希望亡者的後事能順利圓滿,瞭無遺憾,而喪葬禮俗正是立足在這樣的基礎上,方能得以活躍於民間,成為伴隨颱灣人走完人生最後旅程的重要關鍵。

著者信息

楊士賢

颱中人,國立東華大學民間文學研究所博士,

現任南華大學生死學係助理教授。

圖書目錄

作者序 感謝有您,纔能順利

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

第二節 相關研究文獻評述

第三節 研究範圍與方法

第四節 文本架構

第二章 臨終到斷氣、治喪

第一節 臨終到斷氣

拼廳 / 遮神 / 搬舖 / 易枕、蓋水被 /冷喪不入莊

燒魂轎 /腳尾香、腳尾燈、腳尾飯、腳尾錢

舉哀、哭路頭 /變服

第二節 治喪

製魂帛、神主 / 製魂旛 / 乞米 / 竪靈 /

捧飯 / 報白、報外傢 / 接外傢 / 門口示喪 /

孝聯 / 為鄰捨掛紅 / 喪服 / 草鞋、孝杖 /

擇日、擇地 / 發訃告 / 買闆 / 放闆、接闆 /

買水 / 沐浴 / 張穿 / 辭生 / 放手尾錢、收病痛 /

入殮 / 封釘 / 打桶 / 孝燈 / 墓地破土 / 楮敬、答紙 /

做七、做旬 / 拜湯圓

第三章 做功德

第一節 淺談做功德

釋名 / 主持者 / 舉行時機和目的

第二節 靈寶派

颱南的靈寶派道壇 / 颱南道教地做功德之規模

道教地午夜的壇場、儀節安排 / 發錶 / 啓白、詣靈

開通冥路 / 度人經、慈悲懺 / 獻供 / 放赦 / 打城

祭藥 / 沐浴 / 解結 / 填庫 / 過橋、謝壇

第三節 釋教

釋教概說 / 颱南的釋教壇 / 颱南釋教地做功德之規模

釋教地午夜的壇場、儀節安排 / 發關 / 請佛 / 引魂、沐浴

開路關 / 解結 / 十王懺 / 金剛對捲 / 藥懺 / 普度 / 轉西方

放赦 / 挑經 / 還庫 / 過橋、謝壇 / 弄鐃

第四章 奠禮、齣殯、葬禮至除喪

第一節 奠禮

奠禮會場 / 牲禮 / 移柩 / 壓棺位 / 傢奠

公奠 / 銘旌 / 鏇棺、摃棺 / 製三喪 / 絞棺、棺罩、發引

第二節 齣殯

齣殯行列 / 放路紙、孝燈、弄路鐃 / 開路鼓亭、八音

電子琴花車 / 孝女、孝男 / 西樂隊、國樂團 / 牽亡歌陣

白獅陣 / 白龍陣 / 高蹺陣 / 孫臏弔喪 / 八仙度靈 / 靈車

辭客、送葬禁忌

第三節 葬禮至除喪

放風 / 進壙、掩土 / 立墓碑 / 祀後土、祭墓

點主 / 呼龍 / 撒五榖、鏇墓 / 返主 / 安靈 / 鬧廳、行圓

洗淨、散筵 / 巡山、完墳 / 做百日、百日娶 / 做對年、做三年

培墓、掛紙 / 撿骨

第五章 結論

參考書目

圖書序言

感謝有您,纔能順利

還記得民國106 年5 月17 日上午,突然接到忘年老友黃文博校長的電話,提及《大颱南文化叢書》第七輯的子題之一為「颱南喪葬禮俗研究」,他代錶颱南市政府文化局徵詢我是否願意承接這個研究案?由於黃校長來電之際,我正在參加學校的會議,實在沒有時間和他細談,又礙於自己不是颱南人,生活圈與工作地點也與颱南頗有距離,故當下並無立即答應,而是請黃校長容許我審慎思考後再迴覆。颱灣人常雲:「聽某嘴,大富貴」,迨會議一結束,我就先打電話與內人討論,同時徵詢其高見。原本以為她可能會考量到我教職繁忙而勸我迴絕,但齣乎意料的是,她在聽聞此事後,反而建議我應該勇敢接下,畢竟這樣我纔有機會「名正言順」到從來不曾深入拜訪過的颱南,好好仔細研究當地的喪葬禮俗。所以就在內人的鼓勵下,我這個客居嘉義的颱中人,遂「不自量力」接下此項必須跑遍颱南市轄域內三十七個行政區,且執行時間隻有短短一年的「浩大工程」。坦白說,接下研究案之後纔是煩惱的開始,因為過去我到颱南都隻是當個觀光客,到處走馬看花,到處吃喝玩樂,對於這片土地的喪葬禮俗所知極為有限。正在不知如何跨齣第一步時,所幸有好友閤元道士壇(閤元禮儀公司)康蒼賢先生、施月琪小姐賢伉儷伸齣援手,他們的道士壇和禮儀公司雖然設在嘉義縣義竹鄉,可是因地緣關係,使得他們夫妻與颱南溪北地區的神職人員、禮儀業者都相當熟識。因此透過他們努力牽綫,我方能開始進行訪問工作,並在他們的熱心幫忙下,纔得以讓本研究之相關田野調查從點延伸成綫,然後再逐步擴展到麵。這本《颱南喪葬禮俗研究》能夠順利完成,他們賢伉儷可說是最大功臣,我在此獻上萬分謝意,並且要說聲:「蒼賢、月琪辛苦瞭,有你們真好!」

另外,我要利用自序的篇幅,感謝曾接受我訪問之颱南市各區禮儀業者、神職人員或熟稔當地喪葬禮俗的耆老、仕紳、文史工作者,因為有各位的鼎力相助與熱情配閤,我纔能在短短一年的執行時間內,完成地毯式的深度訪談工作。

圖書試讀

依據颱灣傳統,亡者在穿著壽衣前要先行「沐浴」,此所謂之沐浴雖意指為屍體淨身,但並非如同常人生活中的真正清洗,而是隻有擦拭特定部位。按照民間習俗,亡者為男性,則沐浴之禮須由孝男、長孫行之,且進行沐浴時,女性孝眷要全數迴避。反之,亡者若為女性,那麼就委由孝女、媳婦負責,同樣地在沐浴過程中,男性孝眷不可入內觀看,以示尊重亡者之隱私。在颱南,除瞭釋教地和道教地的大內、玉井兩區少數仍堅持乞水的喪傢,為亡者沐浴時是採用孝眷至溪流、圳溝乞得之水,其餘各區沒有乞水的喪傢,均不限定用何處之水為亡者沐浴,隻需水質乾淨無汙染即可,現今則大多以自來水為主。

往昔的沐浴,是由孝眷用白布沾取潔淨之水後擰乾,再以該布依序擦拭亡者的頭部、身體、四肢,且擦拭時必須遵守隻能順拭而不能逆拭的規定,藉此祈求治喪過程一切順遂。後來改聘土公或婆仔代勞,其中男性亡者由土公負責,女性亡者請婆仔處理,又晚近多數重病或年老者早在彌留之際就預先穿妥壽衣,使得沐浴更簡化成隻用沾濕的白布在屍體身上淩空比畫,以象徵性的動作來聊錶心意。近年來,國內喪葬用品一直推陳齣新,有些禮儀業者自日本引進專為亡者設計的SPA 技術和機具,標榜以體貼、細緻的淨身步驟來清潔屍體,甚至加入護膚、修指甲、精油按摩等服務,不過因屬高單價之消費,故罕有喪傢願意耗資安排。

張穿

「張穿」即古人所謂之「小殮」,是指為亡者穿著壽衣,按傳統習俗要在入殮前著畢,因颱南道教地盛行於亡者過世一日內立即入殮,所以重病或年老者在彌留之際,身體狀況若是還禁得起移動,那麼孝眷就會馬上為其張穿,否則過世後屍體會逐漸僵硬,恐將不利於張穿之進行。

而釋教地因現今大多租藉移動式冰櫃冰存屍體,故張穿的時間可視亡者的實際狀況來安排,彌留時或過世後皆可,並無硬性規定。至於壽衣的形製,早期本地居民慣採古裝,男性穿長袍馬褂,頭戴瓜皮帽;女性著斜襟長衫,頭係黑色發罩。後來西風東漸,連帶影響到壽衣的款式,以緻今日亦有亡者身穿西服、洋裝,或頭戴紳士帽,甚至用亡者生前喜著的服飾來張穿。

用户评价

第一次讀到關於喪葬禮俗如此詳盡的學術著作,感覺像打開瞭一個新世界。這本書的資料搜集工作做得非常齣色,從田野調查到文獻考據,每一個細節都力求準確。我被書中對喪葬儀式的流程化描述所吸引,從“報喪”到“守靈”,再到“齣殯”、“安葬”,每一個環節都有詳細的解釋,甚至包括瞭不同地區、不同族群的細微差彆。書中還專門闢齣章節探討瞭喪葬與社會結構、政治變遷之間的關係,例如,在某些曆史時期,喪葬禮儀如何被用作鞏固統治、維護社會秩序的工具。此外,作者還對現代社會中喪葬禮俗的變化進行瞭分析,比如火葬的普及、殯葬服務的專業化等,並探討瞭這些變化對傳統觀念帶來的衝擊。閱讀過程中,我反復被書中展現的復雜的人際關係所打動。一場喪葬儀式不僅僅是告彆一個人,更是傢族成員、親朋好友聚集,共同承擔悲傷、傳遞情感的時刻。書中對這些情感的描繪,非常細膩,讓我感受到瞭人性的溫暖與復雜。

评分這本書的深度和廣度都令人稱贊。它不僅僅局限於對颱南喪葬儀式的單純描述,而是將其置於更廣闊的曆史、社會和文化背景下進行考察。我特彆喜歡書中對喪葬禮俗中象徵意義的解讀,例如,特定的顔色、數字、物品在喪葬過程中所代錶的含義,以及這些象徵如何與人們對死亡、來世的觀念相互聯係。作者的分析條理清晰,邏輯嚴謹,讓我能夠一步步理解這些復雜的習俗。讓我驚喜的是,書中還涉及到喪葬與民間信仰、宗教儀式之間的互動,例如,佛教、道教以及民間神祇在整個喪葬過程中扮演的角色,以及它們如何共同塑造瞭颱南獨特的喪葬文化。這本書讓我對“生死觀”有瞭更深的理解,不再是簡單的終結,而是另一種形式的延續。通過對這些禮俗的瞭解,我仿佛能感受到生活在颱南的人們,他們如何看待生命、如何處理親人的離去,以及他們是如何通過這些儀式來尋求內心的平靜和慰藉。

评分閱讀這本書的體驗,就好比經曆瞭一次穿越時空的文化之旅。作者以其深厚的學術功底和細膩的觀察力,將颱南地區數百年的喪葬禮俗呈現在讀者麵前。我被書中對各種祭祀用品、服裝、音樂、舞蹈等細節的描繪所吸引,這些元素共同構建瞭一幅生動而又充滿儀式感的畫麵。書中還探討瞭喪葬禮俗中蘊含的社會倫理規範,比如“禮”在喪葬中的作用,以及這些規範如何維係著傢庭和社區的和諧。讓我印象深刻的是,作者對一些現代社會中可能被忽視的細節進行瞭深入挖掘,例如,喪葬儀式中的食物習俗,這些看似微不足道的細節,卻承載著豐富的信息,反映瞭人們在悲傷時刻的情感需求以及對逝者的追思。這本書讓我對“尊重”和“傳承”有瞭更深刻的體會,理解瞭為什麼這些看似繁瑣的禮儀能夠流傳至今。它讓我認識到,喪葬禮俗不僅僅是形式,更是情感的載體,是文化傳承的紐帶。

评分坦白說,我一開始抱著一種獵奇的心態翻開這本書,本以為會看到一些比較“重口味”的內容,但實際閱讀體驗完全超齣瞭我的預期。作者以一種非常客觀、冷靜但又不失人文關懷的筆觸,深入剖析瞭颱南地區的喪葬文化。最讓我驚嘆的是,書中對喪葬過程中蘊含的倫理道德、傢庭觀念以及社會秩序的闡釋。比如,關於孝道在喪葬中的體現,無論是子女的哀傷之情,還是對逝者的尊重,都通過具體的禮儀得到瞭淋灕盡緻的展現。書中也探討瞭風水、陰陽等傳統信仰如何影響著喪葬習俗,以及這些習俗如何與當時的社會經濟狀況相互作用。讓我印象深刻的是,作者並沒有簡單地羅列習俗,而是試圖去理解這些習俗背後的深層原因,比如某些儀式的起源、演變,以及它們在現代社會中可能麵臨的挑戰。讀到後麵,我甚至感覺自己不再是一個旁觀者,而是參與到對這種文化現象的思考中。這本書讓我重新審視瞭“死亡”這個話題,不再將其視為禁忌,而是理解為生命周期中不可或缺的一部分,也因此更加珍惜生命。

评分這本書給我留下瞭極其深刻的印象。它不僅僅是一本關於“颱南喪葬禮俗”的書,更像是一扇窗,讓我得以窺見一個古老而又充滿人情味的文化角落。作者的研究細緻入微,從最基礎的喪葬用品準備,到復雜的告彆儀式,再到後續的祭拜活動,每一個環節都進行瞭詳盡的描述。我尤其被書中對不同社會階層、不同宗教信仰在喪葬禮俗上的差異化處理所吸引。例如,富貴人傢和普通百姓在棺木的選擇、墓地的風水講究、甚至祭品的豐盛程度上都有顯著不同,這反映瞭曆史進程和社會結構的變遷。書中還穿插瞭許多當地居民的口述曆史和民間傳說,這些鮮活的敘事讓原本可能枯燥的研究變得生動有趣。我仿佛置身於颱南的某個鄉村,親眼見證著一場傳統的喪葬儀式,感受到那種莊重、肅穆,又帶著些許溫情的氛圍。作者對於曆史文獻的梳理也十分紮實,引用的史料翔實可靠,讓讀者在享受閱讀的同時,也能感受到學術的嚴謹性。這本書的價值在於,它不僅記錄瞭颱南喪葬禮俗的演變,更重要的是,它保存瞭一種即將消逝的文化記憶,讓後人能夠更好地理解和傳承這份寶貴的文化遺産。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有