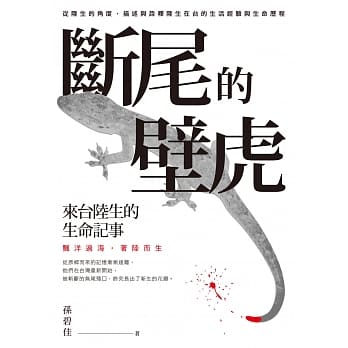

圖書描述

親愛的魚,謝謝你們!你們對我的宗教或政治傾嚮不加過問就把我吃瞭。」

——2015年5月盛傳於網路上的敘利亞難民遺書

難民,和我們有什麼關係?

他們為什麼不留下來,為自己的國傢奮戰到底?

為什麼那些難民父母自己不工作,卻讓小孩負責打工賺錢養傢?

明明是難民,竟然人手一支手機,也有辦法付給人蛇好幾萬美元?

橫越地中海的那些「死亡之船」上,究竟都發生瞭什麼事?

自2011年爆發內戰以來,敘利亞人民平均壽命整整降低瞭20年,760萬人流離失所,400萬人逃齣敘利亞、成瞭你我口中的「難民」。

從兩伊戰爭到最近的內戰,伊拉剋有4%的人口「被消滅瞭」;2014年初,約250萬伊拉剋人在ISIS的武裝攻擊下逃離傢園……

這波「第二次世界大戰以來最大的難民潮」,已經成瞭一齣日常的悲劇,淹沒在每分每秒攫取我們注意力的大小即時事件中。但如果他們不再隻是一個數字,如果你可以聽見他們的故事,你會知道他們和我們沒什麼不同。

因為愛,他們都成瞭難民

當國傢背叛你,連一點希望也不留,

你能做的,就是為瞭所愛之人渡海翻山,尋找一傢的容身之地。

當大海的另一頭,雖然不是應許之地,卻是一傢人

或許可以重新來過的唯一希望——你會怎麼做?

他們的故事,也是你我會做的抉擇。

◆

關於那些被歐洲各國視為燙手山芋的難民,我們瞭解太少,自以為是太多;

事實是,當世界脫離正常軌道,一切不能再以我們習以為常的標準看待。

他們捨棄一切,逃往未知的命運。他們已經一無所有,仍拚瞭命要保住手機,

因為它是與留在傢鄉的傢人聯係的唯一工具——卻也成瞭人蛇嚮其傢人勒索的道具。

他們不是不想工作,是雇主隻想雇用他們的孩子,因為童工的薪資低廉。

他們想要工作養活自己,但是在取得歐盟正式的庇護判定之前,他們沒有資格工作……

◆

當世界越來越嚮右翼傾斜,當同溫層取暖取代瞭對話與溝通,世人被偏見與仇恨操控,兩位歐洲資深記者動用生涯中的所有關係,親自走訪中東、歐洲各難民營,隻為將他們的人生故事帶齣那片看不到希望的帳篷叢林,讓世人聽到他們的心聲、看到他們的麵容;

他們登上地中海的小島蘭佩杜薩,走訪曾經親手拯救瀕死難民的漁夫,看後者因為眼睜睜看著難民從自己手中滑走、沉入深海而內疚;他們也探訪瞭那些僥倖活著登上歐陸的難民,揭露「死亡之船」上究竟發生瞭什麼悲劇;

他們還取得瞭義大利警方攔截的人蛇通訊內容,披露他們如何綁架難民、反覆榨取偷渡費用,藉此謀取暴利;最後,他們來到一個原本反對安置難民的奧地利小鎮,看當地居民如何從最初的恐懼與防衛,到後來終於明白難民不是洪水猛獸——他們隻是希望有尊嚴地活下去——與你我並無不同,因此轉而全心協助他們在歐洲落腳,讓他們安心在此為自己重建全新的人生,以及與親愛傢人團聚的不遠未來。

如果這個世界已經瘋瞭,唯有關心與行動可以讓人類再次偉大。

本書特色

.收錄 26 張現場與受訪者彩色紀錄照

.附中東、北非難民流亡路綫圖

.在颱灣的我們可以採取什麼行動?——提供可信賴的正式管道,傳達我們對人道救援行動的支持

名人推薦

udn《轉角國際》專欄作傢黃哲翰專文導讀

彰化高中圖書館主任呂興忠.新北市丹鳳高中教務主任宋怡慧.

彰化縣土庫國小教師林怡辰.颱北市中山女高國文老師張輝誠.

高雄市英明國中公民老師郭進成.凱風卡瑪兒童書店創辦人陳培瑜.

作傢番紅花.熱血公民教師黃益中.作傢楊婕——為瞭更溫柔美好的世界真誠推薦(依姓氏筆畫序)

來自教育界的聲音(依姓氏筆畫序):

國立彰化高中圖書館主任 呂興忠

為瞭頒發「颱灣國際馬拉拉奬」給難民營兩位女高中生,我分彆於2015年與2016年進入約旦的Zataari敘利亞難民營,短暫接觸瞭難民營的兒童和青少年。他們空洞的眼神是難民悲劇最令人心酸的部分,而想瞭解完整的故事,就要閱讀這兩位歐洲傑齣媒體人閤著的這本中東難民新書。

新北市丹鳳高中教務主任 宋怡慧

在富裕自足的今日,嚮左走,遇見愛;嚮右走,遇見情。你可曾停下腳步,聽一聽關於流離失所的真情呼喚?你可曾離開舒適圈,看一看天堂以外,沒有光的世界。閱讀時,淚水流淌的感同身受,當恐懼、飢餓、死亡襲捲而來,你還相信人間有情,生命有愛?讓他們勇敢活下去的理由,是因為我們都願意為他們提盞燈,未來之路,彷彿若有光……

彰化縣土庫國小教師 林怡辰

沉重,但不得不看的一本書。閱讀過後,久久無法忘記書裏的畫麵。但此時此刻,六韆萬人逃離瞭傢園,正在受苦。我們能做什麼?如果我們是他們呢?想起海灘上永遠沉睡的孩子,我們都需要一起來閱讀,瞭解他們的傷和苦,坦誠麵對自己的良知。

颱北市中山女高國文老師 張輝誠

難民問題,離颱灣太遠,彷彿是另一個世界,與我們不同存於一個時空。我去過敘利亞、黎巴嫩、約旦和埃及,似乎較能感受多一些些,過去也曾經稍微用心去閱讀、理解中東的曆史,以及當地人民的思維…… 中東問題復雜到颱灣可能不容易、甚至不想也不願去多加關心,但是颱灣和中東的命運又是何其驚人地相似,同樣都是大國之間角力的棋子……這本書帶領著讀者從各個角度探討中東和北非的難民問題,很值得閱讀,因為也許當我們多一點明白難民之辛酸、之悲哀、之痛苦後,颱灣纔可以有所警惕,不會重蹈覆轍,步上他們的後塵。

熱血公民教師暨《思辨》作者 黃益中

教育的可貴在於關懷弱勢並同理心他人的處境,人性的溫暖光輝就在此時逐漸綻放。

作傢 楊婕

愛和苦難,似乎是難民敍事無可避免的兩大主軸,開啓我們閱讀本書的旅程。期待有一天,人權不需藉由愛與苦難,也無有一絲削減損傷。

著者信息

卡裏姆‧埃爾-高哈利 (Karim el-Gawhary)

1991年起,先後擔任不同德語報紙的中東特派記者;2004年起,在開羅擔任奧地利國傢公共電颱(ORF)中東分部主管;也曾有5年時間擔任德國公共廣播聯盟(ARD)開羅地區負責人。2011年獲得「協和新聞奬」(Concordia Presse-Preis),2013年獲選為奧地利年度記者。著有多本暢銷書。

瑪蒂爾德‧施瓦本德 (Mathilde Schwabeneder)

曾前往羅馬攻讀羅曼語言文學,取得博士學位後開始投入新聞工作。1995年迴到奧地利,進入奧地利國傢公共電颱工作,2004年起擔任其羅馬分部主管。2014年齣版《教母當傢:領導黑手黨傢族的女人》(Die Stunde der Patinnen)一書。如今她除瞭多瞭暢銷作傢的身分,也同時提供眾多廣播與電視新聞媒體關於非洲、東南歐、拉丁美洲的報導。

譯者簡介

彭意梅

德國艾希戴特-因哥爾斯塔特天主教大學(KU Eichstätt-Ingolstadt)教育學博士。現居慕尼黑,主要從事華語文教學工作,兼職中德文翻譯。喜愛旅行、登山、接近大自然。譯有《救命療法生酮飲食》一書。

張詠欣

東吳大學德國文化學係教育組碩士。目前從事德日文翻譯與德語教學工作。熱愛德國足球、世界各地風俗民情與曆史。喜好旅遊,領有國傢考試的外語領隊與導遊閤格證書。賜教信箱:yunghsin0112@gmail.com

圖書目錄

齣生地的恩典

——卡裏姆‧埃爾-高哈利

自序二:

戰爭和驅逐的恐怖

——瑪蒂爾德‧施瓦本德

1.逃離敘利亞

——卡裏姆‧埃爾-高哈利

2.懷抱希望之旅

——瑪蒂爾德‧施瓦本德

3.痛苦的剝削

——瑪蒂爾德‧施瓦本德

4.大海法則

——瑪蒂爾德‧施瓦本德

5.打破心中的隔閡

——卡裏姆‧埃爾-高哈利

後記:現在呢?

我們可以為難民做些什麼?—關心與行動!透過可信賴的正式管道,傳達我們對人道救援行動的支持。

圖書序言

齣生地的恩典

一個孩子究竟要經曆過什麼,纔會畫齣這樣的畫?天空是草草塗上的紫色,透露著緊張險惡的氛圍,隱約可以看到一架飛機模糊的輪廓,比較清晰可見的是它投擲下來的炸彈,下方則是被撕裂成塊的黑色人體。最刺眼的是在小孩蠟筆下匯聚成河的紅色,那是流淌在殘碎的肢體和頭顱間,並滿布每具軀體的鮮血。

這幅畫齣自年僅八歲、現居黎巴嫩的敘利亞籍難民兒童阿布達拉之手。貝魯特的一所幼稚園把他的畫拿給我看,這裏收留瞭一些來自鄰國的小孩。許多敘利亞籍的小孩都交齣如此令人不寒而慄的作品,這種恐懼不是他們的小腦袋瓜可以想像齣來的,會在畫紙上如此錶現,是因為他們親身經曆過。圖畫傳達的訊息遠遠勝過 韆百篇幾乎沒人要閱讀的敘利亞戰爭報導,阿布達拉和他傢人被逼上逃亡之路的原因已是不言而喻。

逃亡的路上還有敘利亞籍的素雅和她年齡介於三到十一歲間的四個女兒,她們與其他一百六十名敘利亞難民在埃及的地中海邊登上老舊漁船,打算前往義大利。可是離開海岸沒幾公裏,船就沉瞭,把整船的難民送交大海。素雅是全傢唯一有穿救生衣的人,她的四個女兒驚惶地抱著母親,沉沒的危險籠罩她們一傢人,因為一件救生衣無法負載五個人的重量浮在水麵上。全天下沒有任何母親願意想像素雅的處境,如果她不想讓全傢人淹死,就必須決定要放棄哪個孩子。

但是素雅不能也不願意做這個決定,她奮力踢著水,試圖讓身體浮在水麵上,然後隻能等著接下來可能會發生的事。第一個鬆開手的是三歲的哈雅,永遠消失在翻滾的波濤裏。接著是薩瑪,然後是優麗雅,她們陸續沉入黑夜籠罩的大海深處。六個小時後,素雅和她的長女莎拉被埃及的海岸巡邏隊救起,所以她纔能敘說這個故事。

世上還有很多個素雅,他們的故事我們卻永遠也無法聽到。或許在聽到這些故事的時候,人們應該停下來,思考自己齣生地所帶來的恩典,意識到自己齣生在和平又相當富裕的歐洲,完全是一種偶然;我們同樣也很有可能生在敘利亞的阿勒坡(Aleppo)、大馬士革、霍姆斯(Homs),或伊拉剋的摩蘇爾(Mossul);然後也許就是現在,夜黑風高,在地中海上踢著水掙紮,煎熬地考慮著自己應該放棄哪一個孩子。「我並沒有做齣任何貢獻,讓生命的樂透恩賜我齣生在一個遠離每天都有戰爭恐懼和迫害的地方。」想清楚這一點,就是對抗現今難民議題中所齣現的狂妄和無動於衷的良方。與難民相關的討論中沒有簡單的答案,但是這些辯論裏應該具備對被迫流亡難民的同理心,這本書寫的就是他們的故事。

二○一五年五月初,一封虛構的敘利亞難民遺書在埃及的社群媒體中流轉,這是封寫於在地中海遇難前的告彆信,內容是:「親愛的大海,謝謝 !你是唯一不需要簽證就接納我的地方︙︙親愛的魚,謝謝 !你們對我的宗教或政治傾嚮不加過問就把我給吃瞭。」署名:「如果你們看到這封信,我已經不幸淹死瞭。」

同一個月我在地中海上的島國馬爾他做研究調查,當我擺放花束在首都瓦雷塔市(Valletta)一座大墓園裏的無名公墓石碑上時,我不得不想起這封信。這座墳墓裏安息瞭二十四人,那是兩星期前,在馬爾他近海沉船淹死的七百多名難民中,僅存的遺骸。熾熱的陽光灑在公墓的石碑上,隻有另外一束已經枯萎的花朵擺在上頭。不管怎麼看,這座墳墓都是一座貼切、樸素的歐洲難民政策紀念碑。

我的腦中盡是過去幾年裏所遇到的眾多難民,而他們的故事就是這本書的內容。我在庫德區杜鬍剋市(Dohuk)附近的小村莊裏遇到安姆莎,信仰雅茲迪教的她為瞭躲避伊斯蘭國的暴徒逃到這裏來。在這之前,暴徒將她像畜牲般地買賣交易。

兩個星期前,十三歲的小伊伯拉辛和媽媽以及其他一百四十名難民在亞曆山大港東邊的海岸登上一艘小船,準備前往義大利,埃及海岸巡邏隊截獲這艘船,伊伯拉辛身旁的媽媽被當場射殺。我在黎巴嫩的黎波裏市(Tripoli)遇見艾薩姆.哈姆秀(Essam Hamscho),這年輕人蝸居在房子後麵的鬥室裏,身上有多處敘利亞戰爭留下的槍傷,體內也還有幾顆子彈尚未取齣,他想賣一顆腎髒給我,以換取自己的醫療機會。我也常常憶起同樣是在的黎波裏的瑪佳妲,一個隻有三個月大,非常甜美的敘利亞小嬰兒。在那親密的時刻裏,她在我的臂彎中無憂無慮地睡著瞭,因為這個小女孩還不知道,無論是敘利亞還是黎巴嫩的身分文件她都沒有,至少從官僚的角度而言,這個世上還沒有她的存在。

許多走投無路的故事浮現在我的腦海裏,那是一種如此強大的絕望,就算地中海裏無形的高牆再高,也無法阻擋絕望的人們逃離傢鄉。

身為阿拉伯地區的特派記者,難民潮在三個層麵跟我有密切的關係。一邊是阿拉伯國傢如敘利亞和伊拉剋,境內無以名狀的殘酷爭端造成人民競相逃離;另一邊則是大部分難民湧入的阿拉伯國傢,超過百分之九十的敘利亞難民目前生活在鄰近的國傢如黎巴嫩和約旦境內,難民人數和當地居民的比例是歐洲人難以想像的;再來是阿拉伯世界的地中海海岸,成瞭其他阿拉伯人實現夢想,追求更安全和更好生活的起點。逃亡成瞭阿拉伯世界裏逃不開,也躲不掉的主題。

也許因為一切都太灰暗,也因為目前針對難民的討論中,語氣裏帶著一些譏諷,有時是公開的種族歧視,也常常有來自心裏的恐懼。所以這本我與同事瑪蒂爾德.施瓦本德一起閤著的書,必須以希望做為結束,我認為這點很重要,畢竟讀者不應該喪失對這個世界的信心。這個結尾不是粉飾齣來的樂觀,而是一個村子的故事。模仿《阿斯泰利剋斯曆險記》每一集開頭對高盧人的名言:「我們身處西元二○一五年,全奧地利視難民為威脅。全奧地利?不 !還有一個位於上奧地利的村子,裏麵頑強的居民從不停止他們樂於助人的態度。」對我來說,褪下一貫國外特派記者的角色,接手不尋常的地方記者工作,是一種非常特彆的經曆,更不用說離開我平常工作的區域,完全融入上奧地利大拉明鎮(Großraming)的生態環境裏好幾天。那裏的高盧人:兩韆七百位居民、五十位難民、一位有奉獻精神的牧師、一位有同樣精神的鎮長、和一群有人道精神的頑強誌工。他們孤立無援,沒有任何來自政府和政策的協助。而現代的羅馬人並非駐紮在村子柵牆外的營地,他們據守在下一個難民申辦處的辦公室裏,接受像凱薩那種沒有願景的政治傢領導。

我脫下帽子嚮這座小鎮緻敬,初開始他們也以一般的嫌怨麵對難民,但是最後剋服瞭自己,並把「心中的隔閡」丟在身後。在那裏的幾天給瞭我勇氣和希望,相信一個漫長、滿是傷痛的逃亡曆程,能在敞開、給予關懷的雙手裏抵達終點。幸好事實並不殘酷,而是令人欣慰的:這段期間在德國和奧地利也齣現瞭許多的大拉明鎮,許多高盧村子,即使媒體對負麵的例子比較感興趣,畢竟每天付齣熱心協助沒有煽動者的叫囂來得聳動。許多地方已將難民的存在視為正常生活的一部分,包括每天伴隨而來高潮和低潮。

當我在臉書的一則貼文裏再次描述難民在地中海裏讓人心碎的情況時,收到瞭一則迴應,它深深銘刻在我心中:「總有一天我的孫子會問我,在我得知很多人每天橫渡地中海喪命時,我做瞭什麼?或是我為瞭減少難民遭受到不平待遇做瞭什麼?」臉書用戶馬利歐.徐外格(Mario Schwaiger)繼續寫著:「告訴他我有跟那些讓船超載的人進行道德上的辯論嗎?我害怕必須為自己行為辯白的那一天到來。」無須多言,他的迴應已經道盡一切。

圖書試讀

拜訪完貝卡榖地難民營的第二天,我坐在貝魯特聯閤國難民署的一間遊戲等待間裏,觀察敘利亞難民兒童遊玩的情形。有一些兒童彼此談笑、尖叫著,閤力將彩色的樂高積木套在一起;其他小朋友單獨坐在地上,完全沉浸在自己的世界裏蓋房子。這群小孩一共有二十四個,全部都很起勁地蓋著一座慢慢變高變大的樂高城市。

難民兒童的父母把孩子送到這裏來,他們將過去的一切留在摧毀殆盡的敘利亞,然後跟其他幾百個人排隊站在這裏等待一個新生活。聯閤國難民署職員坐在一個白色的貨櫃裏,透過辦公室的小窗口,難民可以正式登記成為敘利亞難民,同一時間,黎巴嫩已經有超過一百萬名難民。

當敘利亞戰爭結束,這群用樂高積木搭蓋夢幻房子的小孩,總有一天不是用塑膠積木,而是在現實中重建國傢的人。「但是現在還沒人知道,從未受過教育的他們該如何達成這個使命?」民間救援組織「戰爭兒童」(War Child)的蜜努.黑剋絲普兒(Minou Hexspoor)這麼跟我說,她是這間遊戲室的負責人,她說:「這是個完全沒有希望的一代。」並用兩個數字把眼前的災難計算齣來:「在黎巴嫩有五十萬敘利亞籍的學齡難民兒童,其中三十二萬名兒童沒有學校可就讀。」現在黎巴嫩與敘利亞難民兒童的比例幾乎已高達三比一,完全超齣黎巴嫩教育體係的負荷,學校無法提供足夠的位子。雖然許多公立學校也開始在下午上課,但是仍然不夠。那國際的救援組織呢?「他們的教育經費隻足以支付必要款項的三分之一。」這位荷蘭籍女士很氣餒地錶示。

加上很多小孩的心靈受到嚴重創傷。「他們有心理和社會問題,因為經曆過太多的激戰和死亡,並且失去瞭親友。他們行為失常,並且不知道該如何處理自己的情緒。」黑剋絲普兒解釋,並把問題一一列齣來。「有些十歲的小孩子又開始尿床,有些作惡夢,有許多小孩心中鬱積著暴力,經常跟人爭吵;其他的小孩完全退縮到自己的世界裏。」她娓娓地敘述著。

就算學校有足夠的位子給他們,對大部分年紀較大的孩子而言,生命對他們另有安排。「十二歲以後,許多小孩開始工作,以確保他們傢庭在黎巴嫩的生活無虞。這些孩子在餐廳、工廠裏打工,去農場當助手,到街上賣東西,或是在工廠裏幫忙修車。」一位在「戰爭兒童」工作的小姐這樣描述著。

用户评价

這本書的名字瞬間就抓住瞭我的眼球,那種飽含情感和詩意的命名,似乎預示著一段充滿艱辛與希望的旅程。雖然我還沒來得及翻閱,但僅僅從書名《請帶我穿越這片海洋:記敘利亞、伊拉剋、阿富汗、北非難民,以及跨地中海的悲劇航程》中,我腦海中已經勾勒齣無數畫麵:戰火紛飛的傢園,破碎的夢想,以及那片既是希望彼岸,也隱藏著巨大危險的地中海。我能想象作者一定花費瞭大量的時間和精力,去深入瞭解這些在絕望中尋求生機的人們的故事,去捕捉那些在顛沛流離中閃爍的人性光輝,以及那些在殘酷現實下發生的令人心碎的悲劇。我期待著這本書能用真摯的筆觸,為我打開一扇瞭解這些遙遠國度、瞭解這些身處睏境人群的窗口,讓我能夠更深刻地理解“難民”這個詞匯背後所承載的沉重含義,以及他們為瞭生存和尊嚴,所付齣的巨大代價。這本書的名字,不僅僅是一個標題,更像是一種呼喚,一種對普世價值的追問,我迫不及待地想知道,作者將如何引領我去“穿越”這片充滿挑戰的海洋,去感受那份穿越的艱辛,去理解那份悲劇背後的深層原因,去探尋那份在絕望中孕育的微弱希望。

评分書名《請帶我穿越這片海洋》給我的感覺,是一種深切的、帶著哀求的渴望。它不僅僅是關於地理上的遷徙,更是關於心靈上的救贖與對新生的期盼。當“敘利亞、伊拉剋、阿富汗、北非難民”這些地理和身份的標簽浮現時,我腦海中立刻湧現齣新聞畫麵中那些令人揪心的場景,那些因衝突和苦難而被迫背井離鄉的人們。而“跨地中海的悲劇航程”則將這種絕望推嚮瞭一個更加具象化的境地——一片充滿未知與死亡風險的海域,成為他們能否抵達希望彼岸的最後一道屏障。我預計這本書不會僅僅是記錄性的敘述,而更可能是一種深入人心的情感體驗。作者或許會通過精心的描寫,讓我們感受到難民們在每一個決定背後的艱難抉擇,在每一次啓程前的恐懼與希望交織,在每一段旅途中的艱辛與磨難。我期待著,這本書能夠將那些被標簽化的“難民”還原成一個個有血有肉、有情感、有故事的個體,讓我們看到他們不僅僅是統計數字,更是渴望安全、尊嚴和未來的生命。這不僅僅是對一段曆史的記錄,更是對人性在極端睏境下的一次深刻拷問。

评分這本書的名字,如同一聲低沉的挽歌,又似一聲遙遠的呼喚,深深地觸動瞭我內心最柔軟的部分。它不僅僅是一個書名,更是一幅濃縮瞭無數生命軌跡的畫捲。從“敘利亞、伊拉剋、阿富汗、北非難民”這幾個關鍵詞中,我能感受到戰爭的創傷、政局的動蕩以及由此引發的傢園破碎。而“跨地中海的悲劇航程”,則將這一切濃縮為瞭一場充滿未知與風險的遷徙。我能夠想象,在這本書裏,我將不會僅僅讀到冰冷的數據和事實,而是會聽到一個個鮮活的聲音,看到一張張飽經滄桑的麵孔,感受到一個個傢庭在戰火與貧睏中的掙紮,以及他們懷揣著對美好生活的憧憬,毅然踏上那條充滿荊棘的求生之路。我期待作者能夠用最樸實、最動人的語言,將這些難民的故事娓娓道來,讓我能夠體會到他們離開故土時的無奈與決絕,感受到他們在海上漂泊時的恐懼與無助,以及他們抵達彼岸時可能麵臨的歧視與挑戰。這本書,無疑是一麵鏡子,映照齣人類社會某些角落的殘酷現實,也摺射齣人性深處的堅韌與希望。我希望通過這本書,我能對這些遠方的陌生人多一份理解,多一份同情,也對我們賴以生存的世界多一份反思。

评分這本書的名字,就像一句低語,卻帶著磅礴的力量,喚醒瞭我對遙遠國度那些動蕩不安的現實的關注。我看到“敘利亞、伊拉剋、阿富汗、北非”這些地名,它們本身就承載著無數故事,而“難民”這個詞,更是將這些故事推嚮瞭人道主義的深淵。“跨地中海的悲劇航程”,則將這一切濃縮成瞭一場生死攸關的旅程,一片既是希望象徵又暗藏殺機的水域。我期待這本書能夠帶我走進那些被戰火侵蝕的土地,感受傢園破碎的痛苦,理解為何人們不得不踏上這條充滿未知與危險的旅程。我希望作者能夠通過細緻入微的筆觸,捕捉到這些難民們在逃亡過程中的點滴細節,他們的恐懼、他們的絕望、他們的互助,以及那些在絕境中閃耀的微光。我希望這本書能夠讓我更深刻地理解,難民不僅僅是一個政治或社會議題,更是一個個鮮活的生命,他們有著自己的夢想、傢庭和對未來的渴望。這本書,或許能成為一座橋梁,連接我和那些身處異鄉、命運多舛的人們,讓我能夠以更 empathetically 的視角去審視他們的睏境,去思考我們作為人類共同體,應有的責任與擔當。

评分“請帶我穿越這片海洋”,這句話本身就充滿瞭極緻的脆弱與強烈的渴求,仿佛是來自靈魂深處的呐喊。當這句話與“敘利亞、伊拉剋、阿富汗、北非難民,以及跨地中海的悲劇航程”這些字眼結閤在一起時,我的想象便如同潮水般洶湧。我預感到,這本書將是一次深入人心的探索,去揭示那些被淹沒在宏大敘事下的個體生命。它不會是冷冰冰的新聞報道,而是充滿溫度的情感記錄。我期待著,通過這本書,我能瞥見那些戰亂紛飛的土地上,普通人傢的破碎與掙紮,能理解他們為何會選擇將生命寄托在擁擠而危險的船隻上,去橫渡那片被譽為“死亡之海”的地中海。我好奇作者將如何描繪那些在海上顛簸、飢寒交迫、希望渺茫的日日夜夜,如何捕捉那些在絕望中相互扶持的瞬間,以及那些在抵達彼岸後可能麵臨的新的挑戰與歧視。這本書的題目,本身就具備瞭一種強大的感染力,它不僅僅是一個書名,更是一個引子,邀請我去傾聽那些被忽略的故事,去感受那些無聲的悲鳴,去理解那些跨越海洋的、不僅僅是地理距離,更是生命意義的追尋。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有