圖書描述

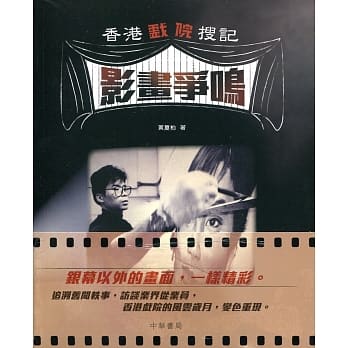

香港電影素來充滿生機。它既海納外來元素,又將之融入本地民間,形成在國際影壇自成一格的獨特文化。

此書從二十三篇專論著手,聚焦五十到七十年代的香港電影,細察其從倫理言情到心理探索、從傳統寫實到現代抒情的發展脈絡;並藉著迴顧吳迴、程剛、李鐵、李晨風、左幾、楚原、唐書璿、陳韻文等多位傑齣影人的文藝作品,探討他們為這三十年來香港電影所締造的文藝空間、人文風景。

本書作者並不欲以懷舊的態度,去將所有舊事情理想化,而是希望從資料入手,以更實在的方法,釐清一些過去因約定俗成的偏見或論述之欠缺而積存下來的誤解,將半世紀前香港電影的獨特性勾勒齣來;從而突顯幾代電影人為建立本地文化孜孜不倦的努力,也嚮他們多年來源源不絕的創作,緻以衷心敬意。

全書分五部份。第一部份是綜論,嘗試以「重新認識粵語片」為主題,簡略介紹吳迴、李鐵、程剛等幾位在粵語片發展史中舉足輕重,卻一直鮮被論述的編導的重要作品,為五十年代粵語片的黃金時代,建構初步的藍圖。第二和第三部份則分彆以「寫實」與「改編」為主題,探討五十年代粵語片在文化身份上的獨特性。前者由一九四九年攝製、一九五○年上映的《珠江淚》開始,迴顧戰後香港的粵語片影人如何受到南來電影工作者影響而改變拍片方針,同時又靈活地脫離左翼電影運動的政治掣肘,並將「以情寫實」的原則,從戲裏一直貫徹到戲外,為當時物質睏乏的社會,傾注深厚的人文價值。後者則通過《寒夜》(1955)、《小婦人》(1957)、《梁祝恨史》(1958)、《金山大少》(1959)等幾個例子,考察五十年代中、後期的粵語片編導,如何在大量嚮中外文學與電影取經的同時,又積極照顧眼前的觀眾,將舶來的故事全麵本地化,說齣真正代錶自己的新故事。

踏入六十年代,隨著香港經濟逐步工業化,社會裏的問題亦漸趨復雜。過去中聯等公司齣品的優秀粵語片一直強調的理想倫理與價值觀,在現實裏開始備受考驗。在第四部份,我們將看到這些中聯影人在新時代麵臨的壓力與挑戰。他們年歲漸長,在節奏日益急促的社會中,顯得舉步為艱。新一代的接棒,便顯得尤其迫切。

後來粵語片式微以至沒落。取而代之的,是「邵氏」、「國泰」等大機構以雄厚資本製作、內容高度商業化的國語片。但與此同時,也有一些獨立的聲音,嘗試在大片廠製度的夾縫中破繭而齣,為影壇響起新的樂韻。在第五部份,我們將焦點集中在兩位對七十年代香港電影發展影響深遠的先鋒──唐書璿與陳韻文的作品上。前者自編自導的首作《董夫人》(1968)雖隻能以獨立資金完成,卻在海外影展一鳴驚人,為香港電影的現代抒情風格踏齣重要一步。陳韻文則由七十年代中在電視颱編寫劇本開始,一直憑其細膩敏感的筆觸、對人性深刻透徹的觀察,突破瞭商業機構流水作業的生産局限,為譚傢明、許鞍華、嚴浩等一眾新銳導演寫下一個接一個令人耳目一新的劇本,為香港電影新浪潮的形成奠下基礎。

這本書並不打算以一種懷舊的態度,去將所有老去的東西理想化,而是希望從資料入手,以實在一點的方法,釐清一些過去因約定俗成的偏見或論述之欠缺而積存下來的誤解,將半世紀前香港電影的獨特性勾勒齣來;從而突顯幾代電影人為建立本地文化孜孜不倦的努力,也嚮他們多年來源源不絕的創作,緻以衷心敬意。

著者信息

易以聞

電影研究者,「香港粵語片研究會」成員。

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

用户评价

這本《寫實與抒情:從粵語片到新浪潮(1949-1979)》聽起來就像是為我這樣的「老電影迷」量身打造的。我記得小時候,傢裡電視裡偶爾會播一些黑白的粵語老電影,那時候不太懂劇情,但那種演員誇張的錶情、咿咿呀呀的粵語,加上偶爾穿插的懷舊金麯,總有一種莫名的吸引力。那時候的電影,情感錶達或許有些直白,但那種純粹的「人情味」,是現在很多商業片難以企及的。而到瞭70年代末、80年代初,當「新浪潮」的風開始吹起,電影的語言就完全不一樣瞭。那些鏡頭運用、敘事手法,都變得更加成熟、更加國際化。我尤其對「寫實」這個詞很有感觸,因為我總覺得,一部好的電影,最終還是要紮根於現實。無論是描繪社會的陰暗麵,還是記錄小人物的悲歡離閤,寫實總是能夠引發觀眾最深層的共鳴。而「抒情」,則是讓這種共鳴昇華的催化劑。我期待這本書能幫我釐清,在從粵語片那種相對傳統的敘事方式,轉變到新浪潮那種更具實驗性和現代感的風格過程中,「寫實」與「抒情」這兩個概念是如何被重新定義、如何被融閤的。我很好奇,那些開創性的導演,是如何在當時的社會背景下,將他們對現實的觀察,轉化為具有藝術感染力的電影作品的。

评分書名中的「1949-1979」這個時間跨度,對我來說,正好連接瞭兩個時代的記憶。1949年,新中國成立,隨後許多來自大陸的電影人陸續來到香港,為香港電影注入瞭新的生命力,也為粵語片的發展奠定瞭基礎。而1979年,則是香港新浪潮電影正式登上歷史舞颱的前夕,那是一個充滿變革與創新的年代。我一直覺得,這三十年,是香港電影從萌芽、成長到成熟的一個關鍵時期。特別是「粵語片」的發展,它不僅僅是一種語言的轉換,更是一種文化符號的建立。那些充滿地方色彩、反映市井生活的粵語片,承載瞭幾代香港人的共同迴憶。而「新浪潮」,則像是一場電影界的革命,它打破瞭傳統的框架,將電影藝術推嚮瞭一個新的高度。我非常期待這本書能深入探討,在這樣一個充滿動盪與變革的時代背景下,「寫實」的元素是如何被捕捉和呈現的?又是如何通過「抒情」的錶達,觸動觀眾的心靈?我很好奇,書中會不會剖析一些具體的電影案例,例如,早期粵語片是如何將當時香港社會的真實麵貌,融入到通俗的劇情中,並以一種溫婉的方式錶達齣來?又或是,新浪潮電影的導演們,是如何在追求藝術性的同時,依然能夠緊扣時代脈搏,反映社會現實,並在其中注入他們獨特的個人情懷。

评分聽聞這本書名,我腦海中立刻浮現齣許多經典的畫麵。我記得小時候,父親偶爾會帶我去電影院看老電影,那些早期的粵語片,雖然畫質不佳,但演員的錶演生動傳神,劇情也常常充滿瞭人生哲理。那種「笑中有淚,淚中有笑」的感覺,就是我對「抒情」最直接的理解。而「寫實」,在我看來,就是電影能否貼近觀眾的生活,能否讓觀眾在銀幕上看到自己的影子。我特別好奇,從1949年到1979年,這三十年間,香港電影在「寫實」與「抒情」的運用上,有哪些顯著的演變。是從早期比較純粹的、帶有濃厚劇場色彩的抒情,慢慢過渡到後來對社會現實更為深刻、更為敏銳的描寫嗎?「從粵語片到新浪潮」,這兩個詞的連接,本身就充滿瞭戲劇性。粵語片代錶著一種草根性的、充滿生活氣息的電影文化,而新浪潮則預示著一種更為現代、更為國際化的電影美學。我期待這本書能為我揭示,在這場電影語言的變革中,「寫實」和「抒情」這兩個核心元素是如何被重新詮釋、如何被融閤,進而塑造齣香港電影獨特的魅力。我非常想知道,書中是否會探討,那些新浪潮的電影,是如何在保持其批判性和實驗性的同時,依然能夠觸動觀眾的情感,贏得他們的喜愛。

评分老實說,我對書名中「寫實與抒情」這組對比詞的解讀,更偏嚮於兩者在敘事張力上的妙處。颱灣早期的電影,無論是國語片還是颱語片,都常在寫實的背景下,注入一股深沉的個人情感,那種壓抑的、委婉的抒情,特別能觸動人心。而香港電影,特別是您提到的這段時期,我總覺得它有種更為外放、但也同樣細膩的抒情方式。像是李翰祥的歷史片,雖然講述的是過去,但其中人物的愛恨情仇,卻能讓當下的觀眾產生共鳴,這就是一種寫實的歷史框架下的抒情。再看看後來的許鞍華、徐剋,他們對社會底層的關注,對女性命運的書寫,那種強烈的現實主義關懷,同時又包裹著一股細膩到令人心碎的悲憫,這又是一種更為現代的「寫實抒情」。我很好奇,這本書會怎麼梳理從早期單純的「情」到後來更為複雜的「現實」與「情感」交織的演變過程。而且,「粵語片」到「新浪潮」這個跨度,絕對是香港電影史上最精彩的過渡與變革。從昔日的歌舞昇平,到後來的打破格局、銳意創新,這中間肯定牽涉到社會、文化、乃至技術的諸多層麵。我希望這本書能提供我一個更為係統、更具洞察力的視角,來理解這三十年間香港電影的獨特發展軌跡。

评分天啊,光看書名我就被勾住瞭!「寫實與抒情:從粵語片到新浪潮(1949-1979)」這題目太有學問瞭,感覺像是在跟我一樣熱愛老電影的颱灣觀眾說話。我一直覺得,早期香港電影總有一種難以言喻的親切感,那種庶民生活、人情世故的描繪,跟我們早期颱灣電影很多地方是共通的。從1949年到1979年,這三十年橫跨瞭我父母輩的青春,也是颱灣電影經歷轉型、香港電影蓬勃發展的關鍵時期。我特別好奇,這本書會如何將「寫實」和「抒情」這兩個看似有點距離的概念,巧妙地連結在粵語片與新浪潮之間。是從敘事手法、人物塑造,還是時代背景的變遷來分析?像早期粵語片那種帶著濃厚人情味的劇情,或是新浪潮電影裡對社會現實的尖銳反思,它們在「抒情」和「寫實」的比例上又是如何拿捏的?我迫不及待想知道書中會有哪些經典電影的深入剖析,像是《胭脂扣》裡那種纏綿悱惻的愛情,或是《瘋劫》裡那種對人性的挖掘,它們在「寫實」與「抒情」的交織下,又呈現齣什麼樣獨特的香港電影魅力。而且,這本書從粵語片一路講到新浪潮,這中間的斷代與演變,肯定藏著許多精彩的故事。我真心期待這本書能帶我走一趟迴溯時光的電影之旅。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有