跨越百年時空,與張愛玲來場對話,

走進她多彩的筆下,共譜一場華麗與蒼涼!

★完整揭露!曠世纔女的傳奇一生

張愛玲一生如戲劇般跌宕起伏,原生傢庭的不幸和兩段失敗的婚姻造就瞭她與生俱來的孤絕,也成就瞭她文字中獨樹一格的悲涼與犀利。

★震懾人心!張愛玲經典賞析

精選《傾城之戀》、《半生緣》、《紅玫瑰與白玫瑰》等最具代錶性的作品,並摘錄相關佳句,看張愛玲如何洞悉人世滄桑,寫盡愛恨嗔癡的眾生百態。

★文學之旅!張愛玲聖地巡禮

張愛玲的故居在哪裡?與鬍蘭成初次相遇之地?《色戒》初稿是在哪個公寓完成?走進上海這座城,感受張愛玲創作生涯最璀璨的吉光片羽。

★全麵網羅!你所不知道的張愛玲

張愛玲不僅用文字驚艷瞭整個文壇,她敢愛敢恨、勇於做自己的鮮明個性,更是為人所稱道,一展她的叛逆、優雅與落寞。

◇人生第一筆稿費不是靠小說,而是靠畫畫!

◇與蘇青因一個男人互不往來,終結一段閨蜜情!

◇衣如其人,被作傢埋沒的服裝設計師!

本書特色

◎文壇奇女子跌宕人生:追溯成長背景、戀愛史,挖掘張愛玲創作祕辛

◎纔女軼事大公開:揭露張愛玲不為人知的小故事,一睹她的真誠與寂寞。

◎張愛玲生平大事記:收錄人生各階段及作品,一手掌握作傢大小事。

商品特色:

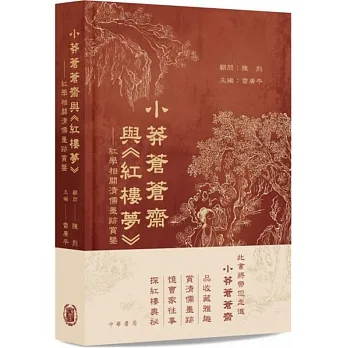

【文豪鋼筆係列03—張愛玲】

◎輕量化筆身設計:輕巧好握,書寫流利,運筆更順暢。

◎萬用型F筆尖:304純鋼筆尖,不易颳紙,滑順好寫。

◎鏇轉式吸墨器:隨心所欲更換墨水顏色,打造個人獨特風格。

◎5管卡式墨水:黑紅藍三色一次入手,超值又劃算。

◎附贈《 張愛玲經典賞析》:輕鬆入門經典名作,瞭解作傢風格與人生。