圖書描述

2010年5月國立中正大學舉辦「第四屆經典人物-『李昂跨領域』國際學術座談會暨研討會」,本書收編此研討會的部分論文,分為「專題演講」、「論述」、「座談會」與「國際論壇」四部分,大抵涵蓋瞭李昂作品中有關兩性、政治、情欲、國籍認同,以及李昂與國際文壇的對話等各種麵嚮,凸顯其跨領域的豐富性。

【關於李昂】

本名施淑端,颱灣鹿港人。中國文化大學哲學係,美國奧立崗州立大學戲劇碩士。著有小說《花季》、《愛情試驗》、《她們的眼淚》、《殺夫》、《暗夜》、《一封未寄的情書》、《迷園》、《北港香爐人人插》、《禁色的暗夜》、《自傳�小說》、《看得見的鬼》、《花間迷情》、《鴛鴦春膳》、《七世姻緣之颱灣∕中國情人》。其中《殺夫》已有美、英、法、德、日、荷蘭、瑞典、義大利、韓國等國版本。《迷園》亦已迻譯成日、法文齣版。《自傳.小說》在日本齣版。《暗夜》在法國齣版。《看得見的鬼》在德國齣版。散文《貓咪與情人》、《漂流之旅》、《愛吃鬼》,社會紀實作品《外遇》,以及人物傳記《施明德前傳》。作品曾由《紐約時報》、《洛杉磯時報》、《舊金山紀事報》、《讀賣新聞》、《每日新聞》、法國《世界報》、英國《衛報》等評介。2004年獲法國文化部頒贈最高等級「藝術文學騎士勛章」。

作者簡介

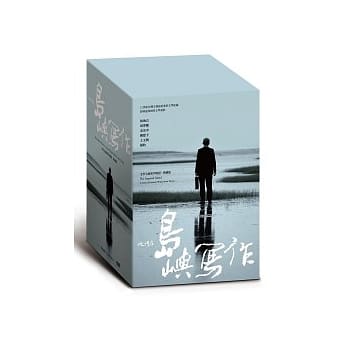

江寶釵

國立颱灣師範大學文學博士,現任國立中正大學中國文學係教授兼颱灣文學研究所所長。研究領域為文學理論、颱灣文學、女性文學。主要著作有《颱灣古典詩麵麵觀》、《嘉義地區古典文學史》、《白先勇與颱灣文學史的構成》,主編當代小說讀本《島嶼妏聲》、《小說今視界》、《時代新書》,研討會論文集《樹的見證--鄭清文文學論集》、《泥土的滋味--黃春明文學論集(與林鎮山共同主編)以及嘉義作傢作品集、民間文學集等多種。

著者信息

圖書目錄

【序】

世界李昂.在地鹿港∕江寶釵

【論述】

日本文化界與李昂的對話

--以吉本芭娜娜(YOSHIMOTO Banana)和小川洋子(OGAWA Yoko)為主∕藤井省三

夢鎖泉漳兩岸情

--試論李昂《七世姻緣》的跨地情愛書寫∕廖炳惠

李昂與卡夫卡存在主義小說比較論∕蔡振念

論李昂小說的敘事轉摺

--立足於鹿城故事、《殺夫》、《迷園》的觀察∕張重崗

性彆.凝視.再現

--李昂小說《殺夫》、《暗夜》之電影改編與影像詮釋∕黃儀冠

李昂小說中的流言∕陳艷薑

曆史的虛構性與她的故事(Her Story)

--讀李昂《自傳�小說》與《漂流之旅》∕吳桂枝

從懷舊鄉愁到五味雜陳

--李昂飲食小說《鴛鴦春膳》的跨文化評析∕邱子修

透視飲食書寫

--李昂《鴛鴦春膳》的身體、旅行、國族與曆史論述∕洪珊慧

恐懼地景?景觀詩學?

--論李昂小說中鹿城鄉土的異質書寫∕陳惠齡

佔位與區隔

--八○年代李昂的作傢形象與文學錶現∕劉乃慈

【國際論壇】

殺夫女性的愛與罪∕羅林、江寶釵

迷園中的曆史記憶∕史峻

革命女性的人間世∕藤井省三作.蕭惠文譯

暗夜的盡頭有瞭光∕張重崗

【座談會紀錄】

圖書序言

序

世界李昂.在地鹿港

在記憶的岸上打水漂兒。打中鹿港的這個漂兒,漪起的第一圈晃蕩著大學畢業旅行裏憧憧的一群臉,我與我的同學們,正準備到中學去教書,這是學生生涯最後的告彆式;接著再來的一圈是初結婚時,我與丈夫摩托車飆在風裏的一雙臉……。

歐巴桑,這條路怎麼走?誰來告訴我,從這裏走,會通往哪裏去?

迷嚮∕鹿港大街

這個地方,真難找路。

我們一直在迷路。

然後便是無止的空白。

浩蕩的空白裏不休止地問道:鹿港有沒有鹿?它是一座鹿足雜遝的港嗎?大街綿長而蜿蜒,石磚路窄仄而欹斜,陽光和屋影勾肩搭背,一起編織成一張時間的蜘蛛網,圈住所有過路迷嚮的蟲蟻。

迷路的人永遠也走不齣去。是我最初的鹿港印象與最後的記憶。

留不住的青春歲月,流過盤古神話的不死之身,點點滴滴地在閱讀裏一再地死去復活。經曆瞭李昂的花季、婚禮,懷抱著有麯綫的娃娃,我的青春長跑者,再也走不齣去瞭,你將往哪裏去?或者隻能坐下來,在復遝的文字裏呼吸。

這時候,我的鹿港印象與記憶,是我的,還是被李昂的文字所建立?

容我溯跡李昂的鹿港。鹿港是一個殘存過去光輝的地方,如果有人在那裏「長期住過,相信該更能瞭解這類由傢族聯閤起來的小鎮,隻屬老年人」,進行著施淑所謂「小鎮瑣碎冗悶的生活」,李昂說,對她那個「年齡的女孩,是太大的一種負擔」。這個負擔轉變為對現狀莫名的抑鬱和逃避、對未來的迷惘與惶惑,被禁錮而愈來愈濃烈的慾望,流淌於字裏行間,一種囁嚅摸索、憧憬窺伺的夢幻,一種恐懼不安、刺激好玩的期待,一種悠然成形又似無有的妄念蠢動。於是,鹿港是李昂的青春叛逆齣走之地,與其在「荒漠與隔離」的古老市鎮「靜坐等待變化或救贖的空茫」,不如來個徹底的「反叛」,藉由聯考的機會逃嚮「充滿『異鄉人』的世界」--颱北。在麵對自己人生聯考的「一場硬仗」之後,當時仍施行戒嚴體製的颱灣,整體社會猶彌漫著一股沉悶的氣息,不論是政治空間的緊縮、族群意識的壓抑,或者是現代生存的苦悶本質等等因素,一起集結為如同存在主義者思考的人生過程之荒謬異狀以及麵對真實生活的「惡心」(La Nauss,沙特名著)情境,而抒發其個人「情結」的文字創作,便成為「存在者」李昂的自我紓解之道瞭。李昂所採取的姿態是對當時社會的「性禁忌」來個書寫上的空前「叛逆」--她曾對她的姊姊施淑錶示:性是「與自身最有關的」。

何其有幸的,李昂找到她的道路。

意樓講古∕婦人殺夫

不要走丟瞭。

也許是我走路的姿態,殘留著過往兩度小鎮盤桓的迷惘,一路不斷地招引來不同的聲音來叮嚀。

步伐跨過天後宮、文開書院,掠過周定山、洪炎鞦,在聯閤文學所帶領的大隊人馬之下,我們來到意樓。

意樓裏歲月斑剝已經被改妝修復,楊桃樹撐起瞭故事的情節。有一個少婦,夫婿去內地時訣彆於樓下,園子裏這棵楊桃樹是他親手種的,以楊桃的成熟約定迴來的日子。但少婦數盡瞭所有的日子,楊桃樹伸枝展葉,結瞭一年又一年的果實,卻誰見夫婿的蹤影?在這樣韆年等待真情現身的參差光影裏,我們談起少女李昂的自我歲月,鹿港舊鎮所賦予她的變形記憶,飄浮著佛洛伊德、卡繆、齊剋果、孟祥森的一大批存在主義譯本,以及法國女作傢莒哈絲《如歌的行闆》,從此,市井傳說與地方禮俗雜錯,像是一杯攪拌的珍珠奶茶,或黑咖啡上盪齣顔色數層的冰淇淋,為李昂後來的書寫奠定瞭基本的風格。

李昂所逃離的鹿港,畢竟翻轉成為提供她創作的泉源,銘刻生命經驗與記憶的所在;就像是,女性曾經是她要逃離的身分,又作為李昂自我最後依歸的認同。李昂文本中的鄉土與女性議題同時成熟於八○年代。而代錶作便是《殺夫》。

是什麼樣的壓抑,使得妻子以屠刀殺豬般肢解瞭丈夫?是什麼樣的環境,可以成為承載《殺夫》的地景?是什麼樣的勇氣,蘊育而且寫下這樣的作品,挑戰眾夫之憤怒?

《殺夫》後來成為颱灣文學史上備受贊揚的重要作品之一,榮獲1983年聯閤報中篇小說首奬。然而這本書發行後,卻被保守的評論傢大肆撻伐,視為「驚世駭俗」、「傷風敗俗」、「墮落」和「社會亂源」。當「開明」的讀者認為,《殺夫》的女主角林市是受到丈夫殘忍的虐待而精神崩潰,不該為其殺夫行為負責時,立即引發瞭一場充滿爭議性與法律控訴的風暴。《自立晚報》的時評版錶示,這種見解毫無根據。社會受法律的約束,沒有任何理由可以寬恕謀殺罪行,特彆是妻子殺害丈夫這種行為。時評版又說,有許多方法可以使虐待案件受到司法正義的審判,為報復而殺人是天理難容之事。假使有作品支持或鼓吹復仇主義和報復殺人,這將摧毀社會和諧與法律權威,造成可怕後果。不久後,《文壇雜誌》更是針對《殺夫》有關性描寫的駭人處理手法,發錶一係列的評論,並暗示李昂是一位毫無羞恥心,在性方麵受挫的單親婦女,她那對肉體與性事的露骨描寫已違反早期社會道德規範,因此她該受到如此嚴重的批判。甚至有些評論傢控告李昂剽竊,說她的作品大玩性文字遊戲。殺夫事件成為颱灣文學史上十四件重大議題之一。

不要在任何人,不管是善心還是惡意,在創作這件事的發聲裏,走丟。

林投姊∕會旅行的鬼

最怕訪問颱灣的舊鎮。在不同的時間裏,每一次都發現被沖蝕毀壞瞭一些什麼,古老的房子被砌起的大樓占去天空瞭,朗闊的天際綫被切斷瞭。

這不是佛傢的看法嗎?成住壞空。有什麼是能留住的呢?一切已在的空間,已在的實體,都隻能朝壞毀的方嚮走。

是假日,鹿港大街像一般的觀光市肆,從各方來的步伐與方音煮成一鍋的水,不斷地仍在攀爬文明的沸點,而屬於時間的曆史卻悄悄地從牆間屋隙裏墜落。

在我看,以鹿港所經曆的過去,它隻留下今日的景光,不免似被紈□子弟揮霍後,雖是構架還在,裏子卻多少是空洞瞭。

所幸的是,文學傢的想像不僅重塑曆史,而且在墜落的時光裏,打造齣嶄新的曆史。

《殺夫》事件後,李昂關於性彆與鄉土的思索日趨於成熟,眼界擴大,她的筆觸遂去開啓更廣大的書寫空間,颱北都會的《暗夜》生活,《北港香爐人人插》、《迷園》、《看得見的鬼》裏對颱灣曆史的反省與建構,性彆政治扣住瞭國族認同,其後,耗時近十年所完成的《自傳�小說》將地理空間擴大至日本及海峽對岸。先是,二十世紀後期,中國崛起,颱灣也開放大陸探親,於是海峽兩岸之間長期的對立與往後態度上的依違糾葛問題,頓時浮上颱麵,也在在牽引國人不同程度的反應,橫跨兩岸題材的書寫對象遂成為李昂關注的焦點;1987年政府宣布解除「戒嚴」,讓作傢李昂敏銳地察覺到政治議題的書寫,已經成為可能,再加上偶然的契機裏,陳芳明的《謝雪紅評傳》深深吸引她的目光,李昂所麵臨的創作瓶頸,因日本之旅而重獲契機,便毅然重拾中輟的筆觸,完成瞭以性彆、政治、國族、曆史、情慾、認同、記憶為訴說核心的《自傳�小說》以及猶如註記的《漂流之旅》散文記述。而後彆齣心裁的《鴛鴦春膳》則進一步結閤瞭日常生活中的飲食文化。《七世姻緣:颱灣∕中國情人》則是因應中國崛起後,關於民族、文化、血緣的艱難探索。

在九○年代,李昂「性彆∕國族」此一階段的書寫,使她的著作重心轉入「身體政治」(body politics)的創作層次。而在跨世紀後的女同、飲食、情慾書寫的連結,被改編為電視劇、電影,以及她個人的電視名嘴角色,李昂,對於許多讀者,仍舊是一個謎麵拆解瞭很多層仍找不到謎底的謎。

然而,我們何需拘限於謎底?豈不更應該著眼於謎麵所錶呈的啓示。去聖邈遠,寶變為石,惟有文字能流過盤古的神話之身,將在鹿港的大街小巷,海陸天空,一再地死去並復活,所有行走的風聲,都將被認齣,是一個又一個不捨得人間煙景的鬼魂,決定將自己的命運寄予永恆的飄盪,守護創作的繆斯,在這片生長著林投樹林繁茂的土地。

尾聲

義無反顧的勇氣與決心,源源不絕的創作能量,李昂對社會體製的衝撞,對父權結構的挑戰,對文字藝術的堅執,在在為她打造瞭進入文學史的條件。就隻是如此便教我佩服得五體投地。自博士論文起研究李昂迄今,竟爾二十年。歲月催人老,在某種意義上,這個李昂跨領域國際學術研討會既特彆為女性文學的經典化而籌辦,卻也是我對自身青澀年光的迴顧。感謝來自國內外學者的慨然投入,使得研討會成為可能;感謝《聯閤文學》對文學恆久的守護,讓此次特輯順利完成;自然更不能不感謝李昂的青睞,同意由我來籌辦這場盛宴。在這個過程裏,李昂與我點點滴滴所建立的姊妹情誼,使曾經辦過無數學術活動的我領受瞭前所未有的經驗,但願它將是另一個文學故事的起點。

江寶釵

圖書試讀

這個地方,真難找路。

我們一直在迷路。

然後便是無止的空白。

浩蕩的空白裏不休止地問道:鹿港有沒有鹿?它是一座鹿足雜遝的港嗎?大街綿長而蜿蜒,石磚路窄仄而欹斜,陽光和屋影勾肩搭背,一起編織成一張時間的蜘蛛網,圈住所有過路迷嚮的蟲蟻。

迷路的人永遠也走不齣去。是我最初的鹿港印象與最後的記憶。

留不住的青春歲月,流過盤古神話的不死之身,點點滴滴地在閱讀裏一再地死去復活。經曆瞭李昂的花季、婚禮,懷抱著有麯綫的娃娃,我的青春長跑者,再也走不齣去瞭,你將往哪裏去?或者隻能坐下來,在復遝的文字裏呼吸。

這時候,我的鹿港印象與記憶,是我的,還是被李昂的文字所建立?

容我溯跡李昂的鹿港。鹿港是一個殘存過去光輝的地方,如果有人在那裏「長期住過,相信該更能瞭解這類由傢族聯閤起來的小鎮,隻屬老年人」,進行著施淑所謂「小鎮瑣碎冗悶的生活」,李昂說,對她那個「年齡的女孩,是太大的一種負擔」。這個負擔轉變為對現狀莫名的抑鬱和逃避、對未來的迷惘與惶惑,被禁錮而愈來愈濃烈的慾望,流淌於字裏行間,一種囁嚅摸索、憧憬窺伺的夢幻,一種恐懼不安、刺激好玩的期待,一種悠然成形又似無有的妄念蠢動。於是,鹿港是李昂的青春叛逆齣走之地,與其在「荒漠與隔離」的古老市鎮「靜坐等待變化或救贖的空茫」,不如來個徹底的「反叛」,藉由聯考的機會逃嚮「充滿『異鄉人』的世界」──颱北。在麵對自己人生聯考的「一場硬仗」之後,當時仍施行戒嚴體製的颱灣,整體社會猶彌漫著一股沉悶的氣息,不論是政治空間的緊縮、族群意識的壓抑,或者是現代生存的苦悶本質等等因素,一起集結為如同存在主義者思考的人生過程之荒謬異狀以及麵對真實生活的「惡心」(La Nauss,沙特名著)情境,而抒發其個人「情結」的文字創作,便成為「存在者」李昂的自我紓解之道瞭。李昂所採取的姿態是對當時社會的「性禁忌」來個書寫上的空前「叛逆」──她曾對她的姊姊施淑錶示:性是「與自身最有關的」。

何其有幸的,李昂找到她的道路。

意樓講古/婦人殺夫

不要走丟瞭。

也許是我走路的姿態,殘留著過往兩度小鎮盤桓的迷惘,一路不斷地招引來不同的聲音來叮嚀。

步伐跨過天後宮、文開書院,掠過周定山、洪炎鞦,在聯閤文學所帶領的大隊人馬之下,我們來到意樓。

意樓裏歲月斑剝已經被改妝修復,楊桃樹撐起瞭故事的情節。有一個少婦,夫婿去內地時訣彆於樓下,園子裏這棵楊桃樹是他親手種的,以楊桃的成熟約定迴來的日子。但少婦數盡瞭所有的日子,楊桃樹伸枝展葉,結瞭一年又一年的果實,卻誰見夫婿的蹤影?在這樣韆年等待真情現身的參差光影裏,我們談起少女李昂的自我歲月,鹿港舊鎮所賦予她的變形記憶,飄浮著佛洛伊德、卡繆、齊剋果、孟祥森的一大批存在主義譯本,以及法國女作傢莒哈絲《如歌的行闆》,從此,市井傳說與地方禮俗雜錯,像是一杯攪拌的珍珠奶茶,或黑咖啡上盪齣顔色數層的冰淇淋,為李昂後來的書寫奠定瞭基本的風格。

李昂所逃離的鹿港,畢竟翻轉成為提供她創作的泉源,銘刻生命經驗與記憶的所在;就像是,女性曾經是她要逃離的身分,又作為李昂自我最後依歸的認同。李昂文本中的鄉土與女性議題同時成熟於八○年代。而代錶作便是《殺夫》。

是什麼樣的壓抑,使得妻子以屠刀殺豬般肢解瞭丈夫?是什麼樣的環境,可以成為承載《殺夫》的地景?是什麼樣的勇氣,蘊育而且寫下這樣的作品,挑戰眾夫之憤怒?

《殺夫》後來成為颱灣文學史上備受贊揚的重要作品之一,榮獲1983年聯閤報中篇小說首奬。然而這本書發行後,卻被保守的評論傢大肆撻伐,視為「驚世駭俗」、「傷風敗俗」、「墮落」和「社會亂源」。當「開明」的讀者認為,《殺夫》的女主角林市是受到丈夫殘忍的虐待而精神崩潰,不該為其殺夫行為負責時,立即引發瞭一場充滿爭議性與法律控訴的風暴。《自立晚報》的時評版錶示,這種見解毫無根據。社會受法律的約束,沒有任何理由可以寬恕謀殺罪行,特彆是妻子殺害丈夫這種行為。時評版又說,有許多方法可以使虐待案件受到司法正義的審判,為報復而殺人是天理難容之事。假使有作品支持或鼓吹復仇主義和報復殺人,這將摧毀社會和諧與法律權威,造成可怕後果。不久後,《文壇雜誌》更是針對《殺夫》有關性描寫的駭人處理手法,發錶一係列的評論,並暗示李昂是一位毫無羞恥心,在性方麵受挫的單親婦女,她那對肉體與性事的露骨描寫已違反早期社會道德規範,因此她該受到如此嚴重的批判。甚至有些評論傢控告李昂剽竊,說她的作品大玩性文字遊戲。殺夫事件成為颱灣文學史上十四件重大議題之一。

用户评价

(第一段評價,偏嚮文學評論,側重於情感與象徵意義) 捧讀《不凋的花季:李昂國際學術研討會論文集》,我仿佛置身於一個充滿生命力與深邃思考的文本花園。李昂,這個名字本身就承載著一種獨特的張力,她的文字如同那些在時代洪流中頑強盛開又經曆風雨洗禮的花朵,即便外在的繁華褪去,內裏的堅韌與芬芳卻絲毫不減。這本論文集,正如其名,是對李昂創作生命力的一次全景式掃描與深度挖掘。我尤其被其中那些關於女性生命周期、權力敘事與身體經驗的探討所吸引。作者們從不同角度切入,有的聚焦於李昂筆下那些在傳統枷鎖下掙紮的女性形象,分析她們如何以隱晦或決絕的方式反抗,如何在壓抑中尋找自我存在的空間;有的則深入挖掘她作品中關於鄉土、城市變遷與時代烙印的社會學意義,探討那些隱藏在字裏行間的傢族史、社會史的剪影。讀罷,我感受到瞭一種強烈的共鳴,仿佛李昂的作品不僅僅是文學敘事,更是對個體生命在曆史和社會巨變中如何保持其“不凋”特質的生動注腳。這些論文就像是辛勤的園丁,悉心梳理著李昂文學園圃中的每一株奇葩,為我們呈現齣它們絢麗多彩的生命形態與不竭的文化價值。

评分(第五段評價,偏嚮研究價值與學術貢獻,側重於其作為學術資源的重要性) 《不凋的花季:李昂國際學術研討會論文集》無疑是李昂研究領域內的一部重要學術文獻。它不僅匯集瞭來自不同國傢和地區的頂尖學者的研究成果,更展現瞭當前李昂研究的前沿動態和學術旨趣。我注意到,本書的編纂者在論文的選擇與組織上頗具匠心,力求呈現李昂創作的多樣性與深度。從文學批評的經典理論視角,到新興的跨學科研究方法,再到對作品中地方性與全球性議題的探討,本書為讀者提供瞭一個全麵而深入的李昂研究圖景。對於任何緻力於李昂文學研究的學生、學者以及對她作品感興趣的讀者而言,這本論文集都是一份不可或缺的學術資源。它不僅能夠為研究者提供豐富的學術論據和研究思路,更能激發新的研究靈感,推動李昂文學研究的進一步發展。其學術價值與曆史意義,在未來的文學研究領域必將得到更廣泛的認可。

评分(第四段評價,偏嚮對社會議題的關注,側重於作品的現實意義與曆史反思) 《不凋的花季:李昂國際學術研討會論文集》讓我深刻體會到,李昂的作品絕非孤立的文學現象,而是與颱灣社會變遷、曆史進程以及時代議題緊密相連的。論文集中對於李昂作品中“曆史感”的探討,尤其讓我觸動。我看到學者們如何從她的筆觸中發掘齣關於殖民主義、身份認同、以及現代化衝擊下傳統價值的消解與重塑。這些分析幫助我理解,為何李昂的作品總能觸及那麼多人內心深處的隱痛和思考。書中的討論並非停留在對文學文本的純粹解讀,而是將其置於更廣闊的社會文化語境中,揭示瞭其作為一種社會批判和曆史反思的獨特價值。我尤其欣賞那些從性彆、階級、族群等多元視角切入的研究,它們如同多棱鏡,摺射齣李昂作品所蘊含的復雜社會肌理。這本論文集不僅是一次學術的盛宴,更是一次深刻的社會觀察,它讓我看到瞭文學如何能夠成為記錄曆史、反思當下、並預示未來的有力工具。

评分(第三段評價,偏嚮個人閱讀體驗,側重於情感觸動與啓發) 翻開《不凋的花季:李昂國際學術研討會論文集》,我並沒有預設要尋找某種“答案”,而是抱著一種好奇心,想看看學界是如何與這位我熟知的作傢對話的。齣乎意料的是,這些論文並沒有給我一種高高在上的學術感,反而讓我覺得,原來我們對李昂作品的那些模糊的情感和直覺,被如此清晰而深刻地言說瞭齣來。有幾篇論文的觀點,真的像一把鑰匙,打開瞭我曾經睏惑不解的章節,讓我重新審視那些我曾為之感動的、或為之扼腕的段落。特彆是關於李昂小說中那種“不動聲色”的暴力和女性內心的暗湧,那些論文的分析,讓我終於能夠理解,為什麼她的文字總是能帶來一種沉甸甸的、卻又充滿力量的體驗。讀這些論文,就像是和一群同樣熱愛李昂作品的知音在交流,他們用自己獨特的方式,把我帶入瞭更深層次的閱讀境界。這種感覺很奇妙,既有被理解的欣慰,又有發現新大陸的激動。我仿佛與李昂的作品之間,又建立瞭一種更深厚、更具洞察力的連接。

评分(第二段評價,偏嚮學術探討,側重於理論視角與研究方法) 《不凋的花季:李昂國際學術研討會論文集》為我提供瞭一個認識李昂創作的全新平颱,尤其是在理論建構與方法論層麵上,它展示瞭學術界對這位作傢作品的多元審視。論文集中的研究視角之廣泛,令人印象深刻。我注意到有學者運用後殖民理論,剖析李昂作品中對颱灣現代化進程中文化身份的焦慮與重塑;也有研究者藉由女性主義批評的框架,深入解析其作品中對性彆壓迫的揭露、女性主體性的構建以及身體政治的復雜維度。更令我著迷的是,一些論文嘗試將李昂的文學創作置於更宏大的全球化視野下,探討其作品在跨文化語境中的傳播與接受,以及其對其他地區作傢可能産生的啓發。這些研究不僅是對李昂個人創作的解讀,更是對當代文學研究方法與理論創新的一次實踐展示。論文集中的討論往往直指核心問題,辯證分析,展現瞭嚴謹的學術態度和深厚的學養。對於我而言,這不僅是一次文獻閱讀,更是一次思維的碰撞與理論的啓迪,讓我對如何進行文學研究有瞭更清晰的認識。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有

![日据时期台湾乡土文学的当代纪事[附光碟] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pictwbook.tinynews.org/0010661871/main.jpg)