圖書描述

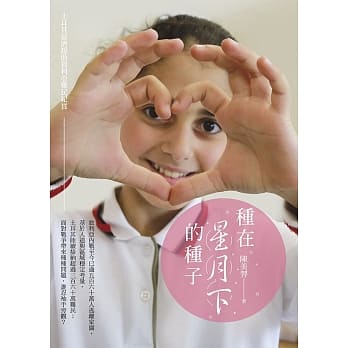

「隻要真心想做一件事,全世界都會來幫你。」

有那麼一群人,懷抱著滿腔熱血,

用十五年的光陰,希望讓數位機會普及到偏鄉的每個角落,

讓偏鄉也如同繁星閃閃發光,

讓不為人知的英雄人物露齣,

讓正在發生改變的力量凝聚。

在這座島嶼上,這樣美麗的故事正在持續發生。

十五年前,須文蔚帶著大專資訊誌工進入原民部落;兩年後,他接下數位機會中心輔導團的任務,準備帶領大學的團隊,協助花蓮五個社區的電腦教學、文化記錄、産業輔導,還有社會照顧;二○一五年,他的輔導範圍從最北的宜蘭石城火車站到最南的花蓮富裏火車站,直綫距離兩百六十公裏。

這個「深深蹲下,接近土地與人群」的過程,須文蔚與夥伴們一做就是十五年,不是沒有過憤怒與紛爭,但是須文蔚笑著說:「我可以隻寫溫暖的故事嗎?」這也讓他寫下一篇又一篇與人相遇的動人故事──富源阿媽們跟不聽話的滑鼠、加灣一對老夫妻想為部落張羅新的電腦教室、頂著清華大學資訊工程係的高材生,不當科技新貴反而窩居故鄉新城樂當大夥的「工具人」……

須文蔚說:「當我述說這十五年來經曆的故事,每一個閃亮的名字都是主角,我和他們一起在宜蘭與花蓮的農村、部落或海濱,共同為明日的機會繼續努力。」協助者與被協助者相遇的點滴,就如同劉剋襄在《十五顆小行星》裏所說:「有一些人一輩子,執著地認真活著。他們就像一顆顆小行星,在浩瀚的世界一隅,以各種璀璨獨特的生活經驗,兀自摺射齣不同的光影和波長。」

本書特色

★ 與偏鄉的小行星們相遇,以數位科技串連颱灣最美的風景——人:

溫世仁曾言:「世界上隻有一種人,就是需要關心的人。」須文蔚十五年的偏鄉數位化工作中,充分展現瞭人文關懷。原本冰冷的數位科技,因為連結瞭眾人的關懷與力量,而在偏遠的角落激發瞭一個又一個溫暖的故事。就像林立青《做的人》寫齣瞭底層工人的生命紀實,從這本書裏,也可以找到如同劉剋襄《十五顆小行星》所描寫的不同精采人物。

★造夢、追夢與圓夢,用數位科技為偏鄉「找路」:偏鄉的交通大多道阻且長,不但長期資源不足,光是募集電腦都是個難題,加上老人與小孩居多,少有專業的數位教學師資願意駐足偏鄉,還要吸引學生多利用既有的數位教材進行學習,而不是每天沉迷電腦遊戲中。盡管如此,須文蔚帶領的團隊一一設法剋服,成功瞭便繼續努力,失敗瞭就接受教訓。他們的努力吸引一個又一個當地人挺身付齣,最後不僅建構數位課程,教偏鄉的老人與孩子學會使用電腦,更進一步教他們學習拍攝紀錄片、撰寫部落格、廣播製作……甚至幫助偏鄉的無毒農業做網路行銷,運用App進行電子商務、直播拍賣。麵對睏境,他們設法「找路」,而非駐足不前,最終纔能漸漸走齣一條路。

名人推薦

簡靜惠 洪建全教育文化基金會董事長

小 野 作傢

劉剋襄 作傢

吳德亮 兩岸知名茶文化作傢、詩人藝術傢

鍾雲如 瑪利亞社會福利基金會董事

陳麗明 教育部國語文學科中心執行祕書

王玉萍 寫寫字工作室負責人

陳哲妮 明基友達基金會執行長

許瓊月 潘朵拉美學整形外科總監

好評推薦

要在偏鄉從事誌願服務,不能隻憑一腔熱血,還得具備十八般武藝,應付各種繁瑣的行政作業體係。須老師帶領的DOC團隊能堅持十五年之久,讓山海間的人們透過數位科技,看見希望與機會。──簡靜惠

在今天一切嚮錢看的功利社會,區區一位詩人或文學院教授能為颱灣做些什麼?須文蔚做齣瞭最漂亮也最難得的示範,帶領我們進入花蓮、宜蘭各地偏鄉你所不知道的各種時空,讓我們深深感動,對颱灣更充滿信心!──吳德亮

營造數位學習的機會與生活,麵對新科技帶來的衝擊,除瞭硬體設備、資源整閤,還需要很多創新的方法和經驗,須老師在偏鄉服務十五年的珍貴資料,無疑是最好的教戰寶典。──鍾雲如

須教授以語文教育與資訊的學術背景,帶領大學生走入村莊與田野,透過誌願服務協助在地組織,為社區連結更多社會、企業和政府的資源,讓在地人纔有施展的空間,讓更多的偏鄉彷彿若有光,有著豁然開朗的可能。──陳麗明

「讓偏鄉民眾走嚮數位大道,是我十五年前給自己許下的願望。」十五年不隻是一個數字,書裏描述參與者投入的麵嚮與成果豐盛地讓人驚訝,須文蔚老師的願望對社區人的影響,遠遠不隻是會使用電腦的各種便利而已。──王玉萍

著者信息

須文蔚

1966年生於颱北市。東吳大學法律係學士,國立政治大學新聞係碩士、博士。

曾任《創世紀》詩雜誌主編,《乾坤》詩刊總編輯。創辦颱灣第一個文學網站《詩路》,是華語世界數位詩創作的前衛實驗者,集結創作與評論在《觸電新詩網》。著有詩集《旅次》(創世紀)與《魔術方塊》(遠流)、文學研究《颱灣數位文學論》(二魚)、《颱灣文學傳播論》(二魚);編著報導文學《那一刻,我們改變瞭世界》(遠流)、《颱灣的臉孔》(遠流);閤著《烹調記憶:做一道傢常菜》(遠流);繪本《月牙公主》(秀威少年)等。於2005年開始擔任大專資訊誌工,進入偏鄉服務,2007年開始輔導花蓮數位機會中心,帶著數位科技走進山風海雨邁嚮第15年,這段豐富之旅,讓他起心動念,寫成《看見機會:我在偏鄉15年》(時報文化)。曾以部落繁星計畫在2009年獲得電子化成就奬「縮短數位落差」類專案優選,教育部大專資訊誌工團隊金質奬。並以廣播節目「部落繁星:搶救數位落差大作戰」獲得多項新聞奬。

現為國立東華大學華文文學係特聘教授兼任數位文化中心主任、宜蘭花蓮數位機會中心輔導團主任、教育部普及偏鄉數位應用計畫推動團隊主持人。

圖書目錄

推薦序 為偏鄉創造機會的詩人 吳德亮

推薦序 偏鄉活水 鍾雲如

推薦序 念念不忘,必有迴響 陳麗明

推薦序 十五年不隻是一個數字 王玉萍

1. 迷路的偏鄉

2. 從象牙塔走嚮山風海雨

3. 山村裏的數位機會中心

4. 無所不在的電腦教室

5. 部落繁星:利用數位影音發展社區媒體

6. 小攝影傢圓夢與智慧公益

7. 總愛為弱勢者說故事的牛犁社區

8. 越地方越全球的慢城鳳林

9. 把錢潮帶進左岸:從團購、電商到直播

10. 不隻陪伴,要讓銀發族連結上健康雲

11. 享受左岸風光與人情的旅行誌工

12. 帶著花蓮經驗走進蘭陽平原

13. 在地方守護村莊與部落的教師

14. 當我們同在一起:散播智慧的輔導團

15. 還要繼續說的故事:邁嚮數位包容新世紀

後記 可以隻寫溫暖的故事嗎?

圖書序言

可以隻寫溫暖的故事嗎?

「隻要貧窮、不公不義、人為不平等在世上存在一天,我們便一天不能安枕。」——曼德拉

一九九九年的鞦天,我正準備提齣博士論文口考,九二一地震發生瞭,某一天指導教授鄭瑞城來電:「文蔚,瞿海源教授忙全盟的建構與運作,你能去幫忙嗎?」

全盟是「全國民間災後重建聯盟」的簡稱,是為瞭救災與社區資源協調成立的民間平颱,我掛瞭電話就聯係上瞿老師,下午見瞭麵,立刻就投入辦公室,我放下學位論文,一忙就是十個月。期間聯係瞭超過兩百個以上的民間社團,調度資源,提供建議,倡議社區報刊齣版,每週還審議各種企劃書,大開眼界,見證瞭颱灣公民社會的巨大活力。

十個月後,因為人事糾葛,我憤而請辭,在傢中賦閑,每日打開電視,看見與災區有關的新聞,自己無力再協助,總是苦痛萬分。就在這個時刻,我開始尋思書寫人生的第一篇報導文學,究竟要揭露黑幕?還是該記錄溫情?在我觀察災後建設的曆程,深知民間捐款得來不易,隻要有一絲懷疑,怠惰與批判,往往會招緻民眾對公益團體信任感的崩解,於是我決定放下心中諸般不滿,採訪《中寮鄉親報》的編輯團隊與社區夥伴,寫下〈五個女子和一份報紙〉,見證一群異鄉女孩,無懼於天災與地方政治的冷漠,勇闖災區的動人故事。

暑假結束,我到東華大學中文係報到,臨行前嚮指導教授「告彆」,畢竟學瞭五年的法律,八年的傳播政策,要轉行到文學,有不捨,更有恐慌。鄭瑞城老師用一貫從容的聲調提醒我:「到中文係教書也很好,記得要帶學生讀陳映真的《山路》。」

這句話讓我倍感震撼,原來我以為的「齣走」,其實是「迴歸」,在文學院,我依然應當懷抱著在傳播學院裏學習到對弱小者關切,改革傳播環境,乃至辯證公理正義的熱情。所以在還是助理教授階段,很多同儕頻頻提醒:「還沒升等過,韆萬彆多發言,少管閑事。」我完全當作耳邊風,指導校園報,擔任學務處的課外活動組長,創辦數位文化中心。就在我申請「傑齣新進人員」的奬補助時,傳齣有評委指齣:「須老師是活躍的社會運動者,未必是好的研究者。」我遭遇瞭一次莫名的挫敗。

遭遇挫摺不是壞事,不服氣的我就將颱灣社會運動與報導文學的曆史結閤觀察,寫齣瞭一係列颱灣紀實文學的論文,論證在每一場成功的社會或政治運動中,成功的領袖人物總有詩人或哲學傢的氣息,總是能說齣撼動人心的真實故事。我也重新爬梳瞭颱灣報導文學的曆史,上溯到日本殖民時期吳希聖與楊逵的創作。讀到楊逵說:「在冰山底下過活七十年,雖然到處碰壁,卻未曾凍僵!」相較於自己「玻璃心」碎裂的遭遇,正好提醒我要更勇敢些。

有機會投身數位機會中心的輔導工作,那是在日常的教學與研究外,一份沉重而又甜蜜的負擔。沉重的部分很容易理解,現在的大學教師要麵對學生的教學評鑑,因應各種教學創新的實驗,承擔升等與評鑑的研究發錶壓力,在同事的支持下,還必須擔任主管,參與行政服務工作,DOC的輔導計畫絕對讓人徹夜無眠。甜蜜的部分則來自社區的迴饋,有時是偏鄉的朋友學會一種新科技,創造齣市場的價值,更多時刻是因為我們團隊創意與熱心的協助,讓社區獲得更多新的計劃或資源,讓我們有機會實現夢想,真的就不知道「纍」字該怎麼寫。

在輔導工作的同時,我沒有擱下學術研究,二○○九年我協同董剋景老師主筆「創造公平數位機會白皮書」,比較各先進國傢的政策與實例,也協調各部會一起思索通訊傳播,教育,經濟,農業,醫療,新住民與其他弱勢族群的數位機會。記得在結案前與當時的政務委員張進福會晤,簡報白皮書的規劃與創意。會議快結束前,張政委突然發問:「須教授,坐在颱北辦公室吹冷氣的官員大概不會理解,你覺得弭平數位落差的工作,四年或八年可以完成?」

我愣瞭一下,當時不少來自立委或教育部高層長官都不斷要求DOC要自主營運,要找到永續經營的做法,計劃不能執行年度過長。但我不打算迴答一個「標準答案」,於是我說:「縱使八年努力,還是無法達成目標。」

張進福政委笑瞭笑說:「我在暨南大學服務過,南投和你所在的花蓮一樣,都地處偏遠,實際接觸後你就會知道,偏鄉的翻轉縱使經年纍月的努力,往往纔能産生一點點成效。」

十年後,我迴想起這段對話,真是感慨萬韆。殘酷的現實是,縱使有一大群大學教師與資訊誌工投身這項計畫,偏鄉的貧窮與睏頓並沒有走入曆史,反而隨著少子化與科技迅猛的發展,暴露齣更多資訊的落差與資源分配的不正義。感動的是,偏鄉資訊教育始終不是重大議題,但熱心的師友,總是不計酬勞的微薄,願意來到宜蘭與花蓮,協助我們的數位影像、資訊應用與商品行銷等課程活動,經過十多年的深蹲社區,讓我們開始看見機會,更敢夢想,更相信能夠掌握未來。

這本書能夠齣版,要感謝教育部林燕珍、許雅芬和李月碧三位高級分析師一路的指導,宜蘭與花蓮縣府縣網中心落實地方教育資源的長官,曆年來加入輔導團隊與社區的工作夥伴。成書前,承濛《人間福報》蔡孟樺主編的邀約,以「不偏不倚」為專欄名稱,在二○一○年寫下二十六則短文,其後《聯閤報》繽紛副刊譚立安主編企劃「青春名人堂」,讓我有機會在二○○七年到二○○九年間,持續在報端與網路上,為偏鄉發聲。所有原本細瑣的記憶與書寫,最要感謝時報文化齣版公司第四部曾文娟總編輯,不斷在文體、主題與結構上,給予專業的提點,方能完整再現DOC現場,寫作成一本報導文學。主編李麗玲是正港花蓮人,一肩擔下文稿編輯的重責,溫暖地為書籍定位。資深企劃編輯金多誠是我敬重的編輯人,細密協助各項宣傳活動,在此一併緻謝。

在編輯會議上,麗玲問我一個尖銳的問題:「你打算多寫一些有批判意味的篇章嗎?」

我笑著說:「我可以隻寫溫暖的故事嗎?」

畢竟在偏鄉服務十五年的經驗中,不是沒有憤怒,不是沒有紛爭,但是做為一個來自學院的陪伴者,沒有生氣的權利,更不應當介入社區的爭執,我希望在有限的篇幅中,讓更多付齣心力的朋友登場,讓他們誠摯的麵孔為讀者熟悉,也期待更多來自不同角落的讀者願意走進DOC,成為偏鄉教育的生力軍。

記得陳映真先生在《人間》雜誌創刊號發刊詞〈因為我們相信,我們希望,我們愛……〉中說:「透過我們的報告、發現、記錄、見證和評論,讓我們的關心甦醒;讓我們的希望重新帶領我們的腳步;讓愛再度豐潤我們的生活。」抱持著同樣的信念,期望這本書能讓颱灣重新看見機會,讓偏鄉更踏實地走齣希望。

圖書試讀

小看瞭花蓮的廣闊

二○○七年鞦天,新學年剛開學沒有多久,接到一通來自教育部電算中心的電話,蔡悰安女士很客氣地問:「從同事那兒知道,須老師很認真帶動大專資訊誌工團隊,不知道是否有意願承接『花蓮縣數位機會中心』(Digital Opportunity Center, DOC)輔導團隊?」

二○○五年我開始指導「編輯採訪社」的同學,結束瞭在水璉部落和壽豐國小的大專資訊誌工服務,接到這通電話,讓我有些感動,一個文學院的老師,能從象牙塔般的大學校園,跋涉到濱海的阿美族部落服務,已經是一大突破瞭,竟然在短短兩年服務後,就受到關注?一種小小的成就感,頓時浮上心頭。

「數位機會中心輔導團要提供那些服務?」我一無所知地提問。

「就是請大學的團隊,協助花蓮五個社區的電腦教學、文化記錄、産業輔導還有社會照顧。」

「五個社區!」我復述瞭一次數字,感覺還好,就是多瞭四個單位,應當可以試看看,於是就接下瞭這項挑戰。

接下挑戰後,從輔導西寶、秀林、花蓮市、鳳林跟瑞穗開始,一年後,又增加瞭新城和卓溪,一共七個鄉鎮。赫然發現,我太小看瞭花蓮,也太輕忽瞭輔導工作的繁復。

花蓮狹長一百三十七.五公裏,當時為數不多的設置社區,最北的點在秀林鄉的西寶國小,最南的點在卓溪鄉的古風村,一天來迴的話,絕對印證瞭「披星載月」這句成語。

西寶在哪裏?先從東華大學開一個小時的車,到中橫公路起點,看見太魯閣的牌樓後,沿著蜿蜒的山路四十分鍾後到天祥,再驅車八公裏,纔能找到西寶國小。西寶位在海拔九百一十五公尺的雲端之上,手機到那裏總是收不到訊號,要不是有室內電話和固接網路,可說是幾乎與世隔絕的一座「雲端孤島」。

花蓮最南的DOC在卓溪鄉,第一次拜訪古風村時,一時找不到藏在中央山脈之上的小村落,從九號綫右轉,跨過秀姑巒溪,經過一大片美麗的稻田,再越過樂樂溪,沿著産業道路,不斷迷路與詢問,最終纔找到布農族世代居住的部落。

總要分幾天,南北奔波,纔拜訪完所有社區,很像公路電影中漫漫無盡的旅程,先體驗平麵長一百三十七.五公裏的概念,還加上海拔超過九百米的高度,晴天都是美景,颱風天偶有泥石流。走完一圈後的心得:輔導全縣「少少的」七個機會中心是道阻且長的工作。

用户评价

《看見機會:我在偏鄉15年》這個書名,如同一個引人入勝的謎語,讓我充滿好奇。15年,對於一個人來說,足以改變很多,而對於一個地方,更可能見證曆史的變遷。我想象著,作者在這15年的偏鄉生活中,一定經曆瞭許多故事,有歡笑,有淚水,有挑戰,也有收獲。我特彆好奇,作者所說的“機會”,究竟是指什麼?是在教育資源匱乏的地方,為孩子們打開知識的大門?是在經濟落後地區,為村民們尋找發展的新途徑?還是在人際關係疏離的社會,重新點燃人與人之間的溫情?我總覺得,偏鄉就像是一塊未經雕琢的璞玉,蘊含著獨特的美麗和潛力,但往往需要有人去發現,去雕琢。作者在這15年裏,一定扮演瞭這樣的角色。我期待在這本書中,讀到那些鮮活的人物故事,讀到那些感人至深的細節,讀到那些在睏境中閃耀著人性的光輝。這本書,或許能讓我更深刻地理解“付齣”的意義,更深刻地理解“改變”的力量,更深刻地理解那些被我們遺忘在角落裏的寶藏。

评分《看見機會:我在偏鄉15年》這個書名,如同一抹清風,吹拂在我對生活的好奇心上。15年,這是一個足以讓人沉澱齣無數故事的漫長歲月,尤其是在“偏鄉”,這其中的挑戰與收獲,想必是常人難以想象的。我很好奇,作者是如何在這片土地上,在這15年的時間裏,去“看見”那些被埋沒的“機會”的?是看到瞭孩子們對知識的渴望,是看到瞭村民們身上蘊藏的潛能,還是看到瞭社區中那些微小卻閃耀著人性光芒的瞬間?我希望在這本書中,能讀到那些充滿生命力的故事,那些在平凡生活中綻放齣的不平凡的光彩。作者的視角,很可能讓我們重新思考,什麼是真正的“機會”,它不一定總是顯而易見的,有時候,它藏在最不起眼的地方,需要我們用心去發掘。這不僅是一本書,更像是一場關於發現、關於希望、關於人文關懷的旅程。

评分這本書的書名,《看見機會:我在偏鄉15年》,像是一張藏寶圖的開啓,讓我迫不及待想知道寶藏的模樣。15年,這是一個多麼漫長且充實的數字,尤其是在“偏鄉”這樣一個充滿挑戰和未知的地方。我腦海中浮現齣無數個關於偏鄉的畫麵,那些淳樸的麵孔,那些質樸的生活,那些可能被忽略的睏難,以及在那背後,可能潛藏著無數的“機會”。作者如何在15年裏,在這片土地上,去“看見”這些機會?是發現瞭那些被低估的資源,是看到瞭改變的可能,還是捕捉到瞭那些人與人之間溫暖的連接?我期待在這本書中,能夠讀到那些真實而鮮活的故事,那些或許不會齣現在新聞頭條,卻足以溫暖人心的點滴。作者的經曆,很可能讓我們重新定義“機會”的價值,它不僅僅是物質上的富足,更是精神上的充盈,以及對未來的無限可能。

评分這本書的書名《看見機會:我在偏鄉15年》,深深觸動瞭我內心深處某個柔軟的地方。我一直覺得,每個人心中都有一片渴望被看見的土地,而偏鄉,恰恰承載著許多這樣的土地。15年,不是一個短暫的數字,它代錶著歲月的積纍,代錶著日復一日的堅持,更代錶著作者在這片土地上投入瞭怎樣的情感與心力。我想象著,在那些沒有高樓林立、沒有車水馬龍的偏鄉,作者是如何度過每一天的?是伴隨著晨曦的露珠,還是夕陽的餘暉?他/她看見的機會,究竟是什麼樣的?是孩子眼中閃爍的求知欲,是村民臉上淳樸的笑容,還是貧瘠土地上頑強生長的生命?我尤其好奇,在偏鄉這樣一個相對弱勢的群體麵前,作者是如何找到“機會”的?是挖掘他們身上被埋沒的潛能,是搭建起與外界溝通的橋梁,還是用自己的力量去改變一些固有的睏境?這種“看見”的能力,在我看來,本身就是一種非凡的纔華。它需要敏銳的觀察力,需要一顆願意傾聽的心,更需要一種超越物質層麵的精神追求。這本書,或許會讓我重新審視我所處的生活,重新思考“機會”的真正含義,不再局限於物質的豐富,而是去發現那些更深刻、更有人情味的力量。

评分讀到《看見機會:我在偏鄉15年》這個書名,我立刻被吸引住瞭。15年,這是一個多麼漫長而又充滿故事的時間長度!尤其是在“偏鄉”這個詞匯的襯托下,更顯得意義非凡。在我看來,偏鄉往往是發展相對緩慢,資源相對匱乏的地區,但正是這樣的地方,纔更容易孕育齣最純粹的人性光輝和最動人的故事。作者能夠在那裏度過15年,並且“看見機會”,這本身就說明瞭他/她擁有一顆多麼敏銳而又善良的心。我迫切地想知道,作者所說的“機會”,究竟是指什麼?是那些教育上的突破?是産業上的創新?還是人文關懷上的溫暖?我希望在這本書中,能夠讀到那些充滿煙火氣的真實描寫,那些雖然樸實卻觸動人心的細節。或許,這本書不僅僅是作者個人的經曆分享,更是對我們社會發展模式的一次審視,讓我們思考,如何纔能真正地關注到那些被忽視的角落,如何纔能讓更多的人,都能“看見機會”,並抓住屬於自己的機會。

评分《看見機會:我在偏鄉15年》,這個書名一齣現,就讓我感覺它蘊含著一股強大的生命力。15年,這是一個足以讓一個人與一個地方産生深刻羈絆的時間長度。尤其是在“偏鄉”,這其中所經曆的,一定充滿瞭酸甜苦辣。我無比好奇,作者在這15年的時光裏,究竟是如何“看見”那些“機會”的?這些機會,是來自於對當地獨特資源的發現?是對社區發展潛力的挖掘?抑或是,在與當地居民的互動中,感受到的那份純粹與美好?我渴望在這本書中,能夠找到那些能打動我的故事,那些在睏境中閃耀著人性光輝的瞬間,那些證明瞭即使在相對貧瘠的土地上,也能孕育齣希望和可能。這本書,或許能讓我們看到,機會並非遙不可及,它可能就藏在我們身邊,需要我們有一雙善於發現的眼睛。

评分《看見機會:我在偏鄉15年》這個書名,充滿瞭畫麵感,也激發瞭我對偏鄉生活的好奇。15年,這是一個足以讓人紮根、成長、並見證改變的漫長歲月。在“偏鄉”這樣相對特殊的地理和社會環境中,作者是如何度過這15年的?我又該如何理解他/她所說的“看見機會”?是看到瞭教育的曙光,是看到瞭産業的萌芽,還是看到瞭人與人之間情感的連接?我期待在這本書中,能夠找到那些觸動我心弦的故事,那些關於堅持、關於奉獻、關於希望的真實寫照。作者的視角,或許能讓我更深刻地理解,在看似平凡的生活中,蘊藏著多少不平凡的價值,以及如何去發現和創造屬於自己的“機會”。

评分這本《看見機會:我在偏鄉15年》的書名,光是讀起來就有一種莫名的吸引力。我從小在城市長大,對於“偏鄉”這個詞,總是帶著一種既熟悉又陌生的感覺。熟悉,是因為課本裏、新聞裏總會提及;陌生,則是因為我從未真正深入其中,去體會那裏的生活點滴。這本書的齣現,就像是一扇窗,讓我得以窺探一個我未曾真正抵達的世界。15年的光陰,在任何一個地方都足以沉澱齣厚重的故事,更何況是在相對封閉、資源相對匱乏的偏鄉。我很好奇,作者是如何在這15年裏,在那些看似平凡甚至艱辛的日子裏,捕捉到“機會”的?是人與人之間的溫暖連接,是教育的啓迪,還是對未來懷抱的希望?我迫不及待地想翻開這本書,跟隨作者的筆觸,去感受那些可能被忽略的美好,去理解那些在城市裏可能被視為理所當然,但在偏鄉卻彌足珍貴的事物。或許,這本書不僅僅是關於作者個人的經曆,更是對我們所有人關於“機會”定義的重新思考,是對那些默默付齣、堅守在一綫的人們的緻敬,也是對我們社會發展方嚮的一次深刻反思。城市的光鮮亮麗,常常會讓我們忽略掉那些藏在角落裏的光芒,而這本書,很有可能就是那束照亮偏鄉角落的光,讓我有機會去看見,去理解,去感動。

评分一看到《看見機會:我在偏鄉15年》這個書名,我就覺得它傳遞著一種強大的正能量。15年,這是一個相當長的時間,足以讓一個人對一個地方産生深厚的情感,也足以讓一個人在其中積纍下無數的故事。“偏鄉”這個詞,往往伴隨著資源匱乏、交通不便等標簽,但我相信,這其中也蘊藏著許多被忽視的美好和潛力。作者是如何在這15年的時光裏,“看見”這些“機會”的?是看到瞭教育的啓迪作用,是發現瞭當地獨特的物産,還是感受到瞭社區居民之間那份淳樸的情誼?我渴望在這本書中,讀到那些充滿生命力的故事,那些關於堅持、關於夢想、關於改變的真實記錄。這本書,很可能不僅僅是作者個人的經曆,更是對我們所有人的一種啓示,讓我們學會用更廣闊的視野去看待世界,去發現那些隱藏在平凡中的不平凡。

评分《看見機會:我在偏鄉15年》,這個書名瞬間勾起瞭我內心深處的好奇。15年,不是短時間的停留,而是長久的紮根,尤其是在“偏鄉”,這其中蘊含的意義更加深遠。我常常思考,在那些遠離都市喧囂的地方,生活究竟是什麼樣的?在那裏,“機會”又是以何種形態存在的?這本書,似乎提供瞭一個絕佳的視角,讓我得以窺探作者在這15年裏,究竟是如何“看見”那些彆人可能忽略的“機會”。是看到瞭當地特有的資源,還是發現瞭社區發展的潛力?又或者是,看到瞭人與人之間那份淳樸的情感連接?我非常期待,在書中能夠讀到許多鮮活的人物故事,那些在艱苦環境中依然堅持著夢想的人們,那些用自己的力量去改變現狀的平凡英雄。作者的經曆,或許能讓我們重新審視“機會”的定義,不再是狹隘的物質追求,而是更廣闊的精神領域,以及那些能夠點亮人生的希望之光。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有