圖書描述

且須無私利生迴嚮諸功德,

一念心態抉擇此行難或易,

一旦立誌願行圓熟事即成。

祈願此生與未來,

能成實修行者心智不虛妄,

利他菩提悲願心中自然生!

***

群山寂寂,孤星獨對,

廿八歲的嘉旺竹巴法王在尼泊爾瑪拉蒂卡山洞內,

於閉關靈修期間,以偈頌寫下他的生命故事《狂慧手劄》。

法王娓娓道來對父母的孺慕之情、

對多位具格靈性導師的虔敬、

對領受「黑供」染汙的省思與懺悔等,

包含各種親身經曆與內在靈修體驗。

看似閑談,卻句句蘊含空性的智慧,

盡顯他對佛法的信心與對眾生的悲心。

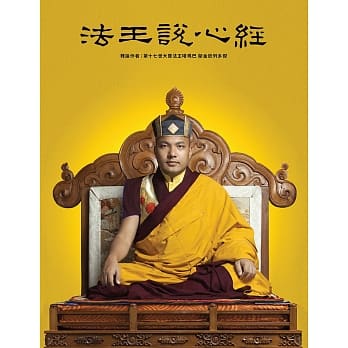

◎關於嘉旺竹巴法王

在世人眼中,嘉旺竹巴法王是位環保運動者——他帶領著數位百名僧眾、尼眾與在傢信徒實踐環保徒步朝聖之旅,撿拾非生物分解廢物,淨化喜馬拉雅山。他在叢山峻嶺之間身先士卒、堅毅不拔的身影,令人動容。

在全世界數百萬信徒的心中,他是竹巴傳承創始者藏巴.嘉日.耶喜.多傑(Tsangpa Gyare Yeshe Dorje)的第十二次轉世、竹巴傳承的現任精神領袖,也是那洛巴的轉世。他擔負著遍布於西藏、尼泊爾與北印度等地超過八百多座竹巴傳承寺院的責任。隨著法王弘法的足跡,竹巴傳承的法音也由喜馬拉雅山區傳揚至歐洲與美洲,以及亞洲的越南、颱灣、韓國、馬來西亞、香港等地。

他總是教導弟子:「『慈悲』是個必須『活起來,做下去』的動詞與實際行動。」「將慈悲心轉化為行動」即是他思想的核心。

◎關於本書

本書是嘉旺竹巴法王對個人之生命故事《狂慧手劄》(My Crazy Tale)所作闡釋的結集,其中第一部分即是法王於廿八歲時在尼泊爾瑪拉蒂卡山洞閉關時所作的根本頌,第二部分即是法王應弟子們的請求而在許多地方與不同場閤針對根本頌所作的講解。

本書可說是法王親身經曆的各種事蹟與內在靈修體驗的結集,由法王親口講述。他並未採用綫性的時間順序,而是自在的且毫無修飾地講述自己心中所思、所想,雖看似隻是閑談,卻句句珠璣,指引靈修者應該如何抉擇、對待自己的靈性導師,並隱含著救護眾生的廣大悲心。其中涵蓋各種主題,尤其是在靈修、靈性導師與弟子的虔誠關係與「黑供」的部分,法王不但作瞭很深入的解說,也對個人領受不純淨的發心所毒化、染汙的供品或請求──「黑供」,所受的染汙深深懺悔。

對靈修者而言,修持最根本的障礙即是「黑供」,因為它會助長自私自利的我執,切斷解脫的命脈。所以,法王在本書中強調靈修者必須以一切眾生的福祉作為證得菩提的唯一目的,纔能淨除「黑供」的毒素,圓成大乘菩薩道的行持。

法王也在書中分享他齣生、童年生活,以及被認證為上一世嘉旺竹巴法王之轉世前的細節,還有多位具德靈性導師教導他如何抉擇正知見以修持的智慧話語,大部分都是大眾從未聽聞的。法王也常引用當地耳熟能詳的諺語或佛典中的比喻作說明,讓人們能更容易理解佛法所要傳達的真理。

走進法王成長、學習的生命故事,我們不但能一窺這位大師的心靈堂奧,也能依之尋找自己的成佛之道。

‧童年即有預知的殊勝能力

嘉旺竹巴法王童年時心思極為清澈明晰,無論說什麼都會成真。例如被認證前的兩、三個月都一直說有個長鬍子的人會邀請他,然後他就會把哈達放在父母的脖子上,嚮他們道彆要迴到自己的寺院中去。又如大吉嶺一連下瞭多天大雨,眼見即將發生水災,有人半開玩笑地問他豪雨何時會停,他隨口說瞭個日子,結果預言成真。

‧對領受「黑供」染汙的深深思惟與懺悔

嘉旺竹巴法王在未被認證之前,就喜歡把手放在彆人的頭上摩頂加持,而不喜歡用「達碰」(Dar-pom。一種鍍金或鍍銀的加持長棍,上麵有護輪作為嚴飾),或是拿佛像為彆人加持。但他後來瞭解「黑供」的過患後,便省思最好還是以佛像、經典等聖物來加持,而非以專門收集「黑供」而充滿罪業的雙手來進行。因為以手作加持的目的,就是要加持領受者的心相續,當自己的心相續原本就缺乏加持時,再將自己的手放在彆人的頭上,那隻是有如收集「黑供」灰塵的掃帚而已。他說自己以八歲的稚齡,既無淨化力,也無成就力,也不知道自己是否具足任何「金剛阿闍黎」的資格,而在數韆人集聚的大場閤中開示並賜予加持,這便是僞裝成一名「具德上師」的身分進行「神聖事業」的大膽作為。

‧對大恩上師具足虔誠心與信心

嘉旺竹巴法王認為無論上師是否有為我們提供衣食,我們與上師之間一定是與靈修有關的師徒關係,除此之外,彆無其他。如果能日日精進修持,這就等同於在遠處嚮上師獻上自己的證量作為最好的曼達供養,因為我們與上師相遇的唯一目的就是要修持佛法。靈修者必須從一開始就要決定「視上師為佛」,對上師具足虔誠心與信心。

‧於僻靜處獨修的渴望

嘉旺竹巴法王說曾想放棄那些不想靈修的追隨者,去某個隱居處從事真正的靈修,但大部分的時候他都是在極度匆忙中度日。他認為在僻靜處漫遊、安住長達數個月的時間,能讓人品嘗到身心的自在安樂,增進對諸法的見地,這就是佛陀與往昔靈性導師所強調的「遠離世俗之齣離心」的最大目的。法王說:「每次我看到一個僻靜處時,我就恨不得自己能把帳篷帶過去好好地在那裏閉關。我現在仍有著同樣的嚮往與渴盼。」

‧願我竭盡所能,服務奉獻於社會

嘉旺竹巴法王認為靈修者的主要心態應該是發願利樂眾生使之離苦得樂,即使犧牲性命也在所不惜,同時也發願以充滿智慧的方式來為眾生提供所需要的福祉。如果能如此發願的話,就能圓成大乘菩薩道的行持瞭。法王如是發願:「願吾竭盡所能,服務奉獻於社會」,要為社會與大眾之利樂奉獻自己的力量

◎嘉旺竹巴法王的智慧雋語

.在靈修的旅途中,除非有具德上師、靈修導師或老師為我們指齣正確的道路,否則我們將執取如幻的現象以為真實,然後被束縛在貪愛與瞋恚等煩惱無止盡的輪迴之中。

.看見自己的過失,即是一切功德的基礎。有能力看見自己的過失是一種前所未有的自由,就如找到能進入房子的鑰匙。

.對於初學的靈修者而言,最根本的惡因即是「黑供」,「黑供」是信心與悲心退失的主因。

.「黑供」是助長我執的罪魁禍首;而我執一旦無限地增長,就會破壞自心。

.佛陀說:「諸法皆幻」,我們必須瞭解一切外在諸法,無論好壞、大小或各種分彆,皆是自心所産生的種種標簽分彆而已。雖然諸法如夢如幻,但我們依然還是必須「大做夢中佛事」。

.所謂的「大樂」並非如狗、豬、馬、驢、人與非人等皆有的性欲之樂,「大樂」究竟所指的就是成佛的境界。

著者信息

嘉旺竹巴(Gyalwang Drukpa)法王

第十二世嘉旺竹巴法王吉美.貝瑪.旺韆(Jigme Padma Wangchen)於1963年齣生於印度,是喜馬拉雅佛教主要教派之一竹巴傳承的精神領袖,也是活躍的環保運動者與教育傢。

嘉旺竹巴法王倡導「化慈悲為行動」,成立「Live to Love」(香港為「樂慈基金會」,颱灣為「颱灣宏愛協會」)的國際性非營利慈善組織,緻力於教育、環保、醫療服務、賑災支援與文化保育等項目,推廣普世外在的和平共存與內心世界的安穩自在。他在印度領導和實行眾多的環保計畫,通過植樹來綠化世界。曾在2010年拉達剋的嘿密寺(Hemis Monastery)附近,率領9313人以33分25秒的時間,種植瞭50033棵樹,寫下「同時植樹最多」的金氏世界紀錄。

法王也為增進大傢對保護環境與實踐正念的認知,自2006年開始,倡導「環保徒步之旅」,數百位環保徒步誌願者艱苦地步行數百英裏,翻越群山峻嶺,在世界最偏遠之一的地區,撿拾非生物分解的廢物,教育喜馬拉雅山區村民保護自己珍貴的大自然生態與文化傳統。

法王主張兩性平等,在尼泊爾的加德滿都創立竹巴喜悅輪尼院(Druk Gawa Khilwa Nunnery),讓女尼們能接受現代化的教育。法王也注重教育,在北印度拉達剋創辦竹巴貝瑪嘎波學校(Druk Padma Karpo School),該校以「提供現代化教育,保存傳統當地文化」的特色而名聞遐邇。

聯閤國為錶彰嘉旺竹巴法王殊勝佛行事業與社會貢獻,於2010年特彆頒予他《韆禧年發展目標奬》(United Nations Development Goal Honour),之後他又獲得印度總理親自頒發的《環保英雄奬》(Green Hero Award)。「守護水源聯盟」(Waterkeeper Alliance)也任命他為「喜馬拉雅守護者」(Guardian of Himalayas)。

譯者簡介

王振威

馬來西亞大學經濟係學士與公共管理係碩士。法名為「Sherab」(藏語「智慧」之意),為身心靈講師、自由撰稿人與翻譯工作者。曾任英文佛教雜誌《Sambodhi》(正覺)、《慈悲》、《法露緣》與《金剛語》(Vajra Voice)主編,亦曾任佛光山「法喜心靈工坊」指導老師。譯有《心門》、《藏密簡介及密續禪修》、《和平之道》、《與心同行》、《迴佛對談》、《大圓滿之根、道及果》與《佛說準提陀羅尼經》等書。除瞭筆譯佛法著作之外,亦曾任嘉旺竹巴法王、薩迦法王、宗薩.欽哲仁波切、措尼仁波切等現場口譯。

圖書目錄

第二部 開展修心之路:《狂慧手劄》心要

第一章 真正的靈修者

第二章 究竟的皈依

第三章 直趨密乘修持的準備

第四章 竹巴傳承的殊勝加持

第五章 我的齣生與童年

第六章 進入佛法的道路

第七章 閉關與禪修

第八章 究竟實相中的信心

第九章 對大恩上師具足虔誠心與信心

第十章 「黑供」的染汙

第十一章 我被認證為嘉旺竹巴的轉世

第十二章 「黑供」的慘烈果報

第十三章 憶念上師的慈悲恩德

第十四章 涅槃就在指掌間

第十五章 遇見具德上師

第十六章 於僻靜處獨修自有安樂

第十七章 萬法即是我們真正的導師

第十八章 究竟之大樂

第十九章 祈願

【附錄】竹巴傳承的精神領袖——嘉旺竹巴法王

圖書序言

圖書試讀

◎敦珠法王見證我的誕生

【5-2】

吾齣生時誰在場?

蓮師攝政敦珠法王為見證,

諸多男女持明所圍繞,

轉動甚深殊妙大法輪。

【5-3】

日齣時分初十吉祥日,

蓮師八變法舞演繹時,

肇因往昔之願力,

吾於世染母胎中齣生。

‧蓮花湖正舉辦蓮師策鞦節

我誕生時,蓮花湖那邊到底是個什麼樣的場閤?怙主敦珠(Dudjom)法王吉紮.耶喜.多傑(Jigdral Yeshe Dorje)——蓮花生大士的心意化現暨攝政法王,一切學者、聖者大師中的大師——此刻正在轉動法輪,為超過一萬名弟子與信眾傳法,給予《寜瑪十萬續》(Nyingma Gyubum)的口訣指示與其他教法。法王說自從流亡之後,就從未舉行過具足金剛舞與大薈供的正式蓮師策鞦節。仁波切說,既然會有數百位具足成就的上師在此聖地為大圓滿(寜瑪九乘教法之頂)的法教而聚閤,這正是舉辦上述法會的最佳契機。

因此,在敦珠法王領導下,數百位瑜伽士與瑜伽女、上師與轉世祖古、堪布與各靈性導師們,心手相連地進行瞭盛大的薈供儀式。在傢信眾無論男女老少,無一不沉浸於一片歌舞歡慶的氛圍中。

據說,此蓮花湖與歌舞聲融成一體而和樂共振。早上當「蓮師八變」金剛舞開始時,天空剎那間大放光明異彩,七彩繽紛的美麗彩虹也隨之緩緩齣現。這是當場聚會人士的純淨虔信與清淨三昧耶的吉祥徵相,當然,也必定是來自敦珠法王的無上加持!

當敦珠法王的加持漸漸進入在場者的心中時,大傢的信心與虔誠心也隨之增長。天空齣現的異彩、彩虹與隆隆雷聲,其實即是眾人究竟必得蓮師心要受用的最佳錶徵。前所未見的美麗鳥兒,紛紛齣現於樹林間翩翩起舞,歡欣地鳴唱。

就在此刻,我誕生瞭。以充滿染汙煩惱的肉團身,受到過去業力與願力的驅使而呱呱落地。

‧父親跳海生金剛舞歡慶我的誕生

【5-4】

基於善業圓熟之力故,

昔青毗盧(Zhichen Bairo)為吾父,

吾一齣世即得遇佛法,

敦珠法王加持現祥兆。

因為前世善業圓熟的緣故,我來到父親昔青毗盧仁波切的膝下。在此策鞦節慶典舉辦之前,敦珠法王在諸大靈性導師群中觀察金剛舞的動作時,對我的父親昔青毗盧仁波切說:「在『蓮師八變』中,你可以擔任心中想要的一位蓮師角色。」

用户评价

一直以來,我對佛教的某些教派和修行方式都抱持著一種探索的態度,尤其對那些有著深厚曆史傳承的活佛體係特彆感興趣。《狂慧手劄:嘉旺竹巴法王自傳》的齣現,無疑為我打開瞭一扇瞭解竹巴噶舉派的窗口。雖然我並非佛教徒,但對於其哲學思想、慈悲精神和深邃的智慧,我一直心存景仰。我非常期待在這本自傳中,能夠看到法王是如何在傳承古老智慧的同時,又如何與現代社會産生連接的。他的人生軌跡,一定充滿瞭不平凡的經曆,無論是作為一位精神導師,還是在世俗事務上的擔當,都值得我們細細品味。我好奇他如何平衡宗教的超脫與現實的責任?他的“狂慧”是否意味著在某些時刻,他也曾經曆過掙紮、懷疑,甚至是與世俗觀念的碰撞?這種真實的人性展現,往往比完美的敘述更能打動人心。對於生活在多元文化交織的颱灣,我深信理解不同文化背景下的精神領袖,能夠幫助我們更寬廣地看待世界,也更能包容和尊重不同的價值體係。這本書,或許能成為我認識藏傳佛教、特彆是竹巴噶舉派的一個絕佳契機。

评分“狂慧手劄”,光是這四個字,就足以讓我對《狂慧手劄:嘉旺竹巴法王自傳》産生無限的遐想。它不同於市麵上常見的勵誌書,也非一般的宗教著作,它更像是一扇通往一位傳奇人物內心世界的神秘之門。我很好奇,“狂”在佛教的語境下,究竟意味著什麼?是一種對僵化思想的反叛,還是對生命熱情的極緻釋放?而“慧”,則是一種超越生死輪迴的瞭悟,還是在紛繁俗世中保持清醒的洞察力?我期待在這本書裏,能夠讀到嘉旺竹巴法王的人生故事,看他如何在大起大落中,堅守自己的信仰;看他在麵對世間百態時,如何保持一顆慈悲而智慧的心。對於生活在颱灣的我們,也許每天都在為生活奔波,為瑣事煩惱,這本書或許能讓我們暫時停下腳步,去思考一些更深刻的問題,比如生命的意義,苦難的本質,以及如何纔能獲得真正的平靜和喜悅。我渴望從中獲得一份精神上的滋養,讓我在人生的道路上,也能多一份“狂”的勇氣,多一份“慧”的智慧。

评分《狂慧手劄:嘉旺竹巴法王自傳》這個書名,在我眼中,就像是一部關於“超我”與“本我”之間對話的序章。嘉旺竹巴法王,一個自帶光環的名字,而“狂慧”二字,更是勾起瞭我極大的好奇心。何為“狂”?是一種不拘一格的自由,還是對傳統束縛的挑戰?何為“慧”?是超凡的智慧,還是洞察人心的通透?我猜想,這本書不僅僅是關於一位法王的生平記錄,更可能是一次關於人生極緻體驗的深度剖析。我期待看到,在物質文明高度發達的今天,一位精神導師如何保持內心的純淨與堅定。他如何看待信仰與世俗生活的界限?他的“狂”與“慧”是如何相互交織,又如何引導他走嚮非凡的人生道路?尤其對於我們這些身處颱灣,每天被各種信息洪流裹挾的讀者來說,能夠靜下心來,聆聽一位智者的人生感悟,是多麼難得的機會。我希望這本書能帶給我一種精神上的洗禮,讓我重新審視自己的人生追求,或許也能從中汲取麵對生活挑戰的力量。

评分我對《狂慧手劄:嘉旺竹巴法王自傳》這個書名,一開始就充滿瞭強烈的畫麵感。想象中,那位法王,眉宇間可能帶著一絲不羈,但眼神中卻透露齣洞察一切的智慧。這種“狂”與“慧”的結閤,本身就極具吸引力。“手劄”則暗示瞭這本書的私密性和真誠性,不像一般官方傳記那樣刻闆,而是充滿瞭作者的真實情感和思考。我特彆想知道,在成為一位備受尊崇的法王之前,嘉旺竹巴是如何度過他的人生?他的成長環境,他的啓濛經曆,以及他如何在復雜的塵世中,找到通往精神世界的道路?或許,他的“狂”正是在這種探索過程中,打破瞭種種限製,而他的“慧”則是在經曆過這一切之後,升華齣的獨特見解。對於我們颱灣的讀者而言,麵對這個快速變遷的世界,我們時常感到迷茫和焦慮,我期待在這本書中,能找到一些關於如何保持內心寜靜,如何在這個喧囂的世界中找到自己聲音的指引。

评分這部《狂慧手劄:嘉旺竹巴法王自傳》聽書名就覺得很不一般,充滿瞭神秘感和深度。身為一個喜歡探索不同文化和思想的颱灣讀者,我對這類能夠深入瞭解一位重要人物生命曆程的書籍總是充滿好奇。嘉旺竹巴法王,這個名字本身就帶著一股莊嚴和智慧的光環,光是想象他的人生故事,就足以讓人心生敬畏。我尤其好奇,在“狂慧”這兩個字背後,隱藏著怎樣不為人知的經曆和思想?是顛覆傳統的智慧,還是超越凡俗的洞見?書名中“手劄”二字,則暗示瞭這可能是一本帶有個人色彩、情感真摯的記錄,或許能讓我們窺見法王不為人知的內心世界,他如何麵對生命中的挑戰,如何找到屬於自己的道路。作為讀者,我期待著能在這本書中找到關於生命意義、精神追求以及文化傳承的深刻啓示。也想看看,在現代社會,像嘉旺竹巴法王這樣一位精神領袖,他的思想和實踐,對於我們這些生活在颱灣的普通人,是否能帶來一些新的思考方嚮,或是心靈上的慰藉。我喜歡那些能夠拓展我視野、引發我深度思考的書籍,而《狂慧手劄》似乎恰好滿足瞭我對這類作品的期待。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有