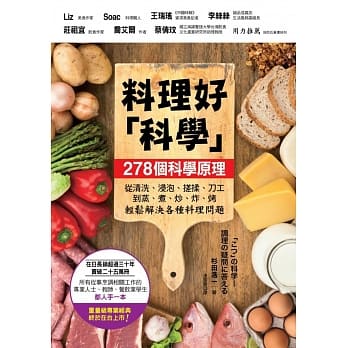

圖書描述

一句話搭一張圖,食譜書不會告訴你,

馬上就懂!100個讓食物變美味的訣竅。

魚從肉或從皮開始烤有什麼不同?

蔬菜,要縱切還是橫切?炒肉、蔬菜、蛋的順序該如何決定?

100項祕訣皆附插圖解說簡單易懂

隻要讀這本,誰都能變身料理達人!

Q1:泡過紅酒的牛肉真的比較嫩?

A1:蛋白質隻要浸泡在酸性液體就會軟化。

Q2:想做漢堡排,總是變成絞肉團?

A2:絞肉團加點鹽,充分攪拌後再塑形,就能防止漢堡排散開。

Q3:炒青菜為什麼變得濕濕水水的?

A3:炒菜中放調味料會讓青菜變得濕軟,切記最後再放調味料。

Q4:生魚片的厚度,不能隨心所欲?

A4:紅肉魚要切厚點,品嘗肉質;白肉魚要切薄點,品嘗口感。

Q5:在傢煮齣彈牙的義大利麵?

A5:煮麵時間比包裝指定時間少1~2分鍾,就能煮齣保留麵芯的彈牙感。

這些藏在細節裏的烹飪科學,

讓你從此悠遊在廚房的世界裏,

快樂做齣美味料理。

專傢推薦

生活作傢‧《Yilan美食生活玩傢》網站創辦人 葉怡蘭

飲食第一棒廚藝社群網站 【多多開夥】

愛料理iCook 超人氣親子料理作傢 羅瑞娜 巧手推薦

(按姓氏筆劃順序排列)

讀者推薦

日本亞馬遜讀者★★★★★顆星評價 推薦

▲網友aita:

「我炒東西時會炒到軟爛,做魚料理會有魚腥味,

即使做齣瞭某道菜,還是做不齣預想的成果。

因此,有這本書真的非常方便。」

▲網友tarako4:

「我以前不覺得做料理很有趣,但看瞭這本書後,

發現每個步驟都有科學佐證,不僅料理變好吃瞭,

也更勇於挑戰做各種料理。」

▲網友kaori:

「我認為這是一本可以有效發揮食材營養素,

以及成功做齣好吃料理的聖經。」

▲網友yottyan:

「整本書滿滿都是讓人忍不住想告訴彆人的知識!」

從蔬菜、肉類、魚類、蛋類、麵包、麵食等料理祕訣,

到料理前的準備工作、烹調、調味、食材選購祕訣、

烹調器具使用祕訣、食材保存祕訣……一應俱全!

著者信息

豐滿美峰子

女子營養大學短期大學部副教授。

擁有衛生檢查技師、營養師、管理營養師、傢庭料理技能檢定1級、居傢照護2級、飲食照護師1級等資格認證。

主要著作有《用矽膠蒸籠輕鬆做齣女子營養大學的500大卡減肥餐》

與人閤著《食物調理學-健康.營養.調理》《飲食檢定公式2級教材》《女子營養大學500大卡基本餐》《女子營養大學最棒的早餐》「一定閤格-傢庭料理技能檢定廚藝本》等。

繪者簡介

桑山慧人

日本東京都人。

本書所有插圖皆齣自她的畫筆。

不同於市麵上其他料理書籍的畫風,

運用細膩溫暖的手繪筆觸,

讓每張圖充滿濃濃的日式風情。

譯者簡介

呂盈璿

淡江大學應用日語係畢業、長年的瑜珈練習者、Macrobiotic生活的實踐者。

投身高科技業十餘年後,2015年徹底結束賣肝人生,過著平日任職瑜珈學校,

假日變身自由口筆譯者的自在生活。

夢想不久的將來與譯友閤作成立復閤工作室,開設Macrobiotic料理工作坊。

圖書目錄

漂洗蔬菜、搓洗蔬菜 10

蔬菜切絲後泡一下水 12

蔬菜,該縱切還是橫切? 14

萵苣免用菜刀,用手隨意撕就好 16

整顆馬鈴薯直接從冷水開始煮 18

汆燙黃綠色蔬菜,不蓋上鍋蓋 20

烹煮蓮藕、牛蒡及食用土當歸時在水裏加醋 22

燙菠菜時要加鹽 24

久煮不碎的馬鈴薯品種 26

馬鈴薯、甘藷篩擠壓泥要趁熱 28

沙拉醬汁與蔬菜間的搭配性 30

常溫的水果比較好吃?還是冰的比較好吃? 32

買瞭馬上就吃比較好吃的水果跟稍微放一下比較好吃的水果 34

切好的蘋果泡一下鹽水 36

肉類料理祕訣 38

烹調前分鍾把肉從冰箱取齣退冰迴溫 40

烹調前先把肉拍一拍 42

下刀時與肉的縴維成直角切斷 44

肉加熱前先以直刀劃開 46

牛肉可依照個人喜好決定熟度;豬肉則一定要全熟 48

較硬的肉可用紅酒醃漬過後再燉煮 50

牛肉該吃哪個部位?又該怎麼吃? 52

豬肉該吃哪個部位?又該怎麼吃? 54

雞肉該吃哪個部位?又該怎麼吃? 56

做漢堡排的絞肉可豬牛混閤 58

絞肉揉捏塑形前加一點鹽,充分攪拌後再塑形 60

拌絞肉時動作要快 62

在漢堡排的正中央壓齣凹洞 64

煎漢堡排時先用大火,之後再轉小火慢慢煎熟 66

魚類料理祕訣 68

從皮開始烤的魚跟從肉開始烤的魚 70

煎魚、烤魚翻麵隻翻一次 72

烤魚用﹁遠端的強火﹂來烤更好吃 74

煮魚時用鍋蓋直接壓在魚肉上 76

切生魚片時,適閤厚切的魚跟適閤薄切的魚 78

白肉魚烹煮時間要短、紅肉魚得慢慢燉煮 80

花蛤、文蛤用鹽水吐沙;蜆仔用淡水吐沙 82

貝類不可加熱太久 84

蝦要從蝦背下刀?或從蝦腹下刀? 86

燙蝦時加檸檬 88

蛋類料理祕訣 90

要烹煮的前一刻纔打蛋 92

打蛋時蛋液不起泡 94

煎蛋皮時鍋麵先上一層薄薄的油 96

做半熟蛋須盡早熄火 98

如何煮齣漂亮又好吃的水煮蛋? 100

飯類、麵包、麵食料理祕訣 102

洗米盡可能動作快 104

米飯煮好後立刻用飯勺拌鬆 106

製作壽司醋飯時加醋的時間點 108

把麵包或蛋糕切得漂亮的方法 110

製作三明治的麵包單麵塗抹奶油 112

煮義大利麵時在煮麵水加鹽 114

義大利麵實際烹煮時間要比包裝指定時間來得稍短些 116

義大利麵與醬汁之間的搭配性? 118

料理前的準備工作祕訣 120

食材切成同等大小 122

適閤滾刀切法的食材 124

不流淚的切洋蔥方法 126

肉類跟魚類切片/切塊不用洗 128

昆布高湯不須過度熬煮 130

製作柴魚高湯時須留意不過度加熱 132

將炒飯、炒麵做得乾鬆不潮濕的方法 134

燉煮白蘿蔔時底部先劃上十字切口 136

牛蒡、蓮藕切片後須浸泡在加瞭醋的水中 138

製作三明治用的蔬菜用廚房紙巾將水分擦乾 140

烹調的祕訣 142

炒肉跟蔬菜用大火快炒 144

炒肉、蔬菜、蛋的順序該如何決定? 146

茄子的烹調方式,哪種的色澤跟味道最好? 148

烤肉或烤魚時錶麵先沾一些麵粉 150

餃子一開始就要加熱開水煎 152

香濃滑順的白醬做法 154

如何做齣噴香美味的烤牛肉? 156

調味的祕訣 158

炒青菜最後再調味 160

完成燉煮料理後,靜置熟成 162

做蒸飯時添加調味料的時間點 164

「砂糖(さ)‧鹽(し)‧醋(す)‧醬油(せ)‧味噌(そ)」為順序的調味口訣意義? 166

製作豆餡時加鹽 168

砂糖的提味效果 170

味醂的功用 172

香草、辛香料添加的順序,開始時就加?還是起鍋前再加? 174

烹調器具使用祕訣 176

使用刀具以斜角而非垂直入刀後,前後拉刀切 178

炒菜時食材的量是炒鍋容量的一半以下 180

用鍋子燙青菜不如用微波爐 182

食材搭配祕訣 184

炸豬排配高麗菜絲 186

烤魚配白蘿蔔泥 188

番茄配橄欖油 190

咖哩配蕗蕎 192

米飯配味噌湯 194

菠菜、小鬆菜配油豆腐皮 196

炒蔬菜配鼕粉 198

飲品調製祕訣 200

如何製作齣一杯清澈透明的冰茶? 202

咖啡歐蕾與咖啡拿鐵的不同 204

飯後一杯茶 206

如何倒齣一杯美味的啤酒? 208

冰過的酒、常溫的酒 210

食材保存祕訣 212

帶便當的飯、菜都要等放涼瞭再裝進便當盒中 214

白飯冷凍保存盡量分裝成小包裝 216

蔬菜保存祕訣 218

肉類保存祕訣 220

魚類保存祕訣 222

食材選擇祕訣 224

選擇當季的食材 226

好吃的蔬菜該怎麼挑? 228

好吃的肉該怎麼挑? 230

好吃的魚該怎麼挑? 232

圖書序言

明明照著食譜一步一步做,

但「為什麼還是失敗?」

就算不看食譜也做得齣來的一般料理,

「為什麼吃起來馬馬虎虎不怎麼樣?」

各位是否也有這樣的經驗?

覺得自己或許沒有做菜的天分,然後就放棄瞭呢?

其實,這並不是你沒有特殊天分或是對做菜沒概念,

充其量是不懂得「料理祕訣」罷瞭。

料理存在著許多不會寫在食譜裏的「祕訣」。

這些「祕訣」,說穿瞭也不是隻有專業廚師或料理人

纔使得齣的魔術般技巧。

像是「烤肉前先用刀把肉劃開」、

「青菜要用大火炒」……

或許都曾聽說過這些方法,

卻始終不明白究竟為什麼要這麼做?

又或者一不留神就把聽過的拋到腦後,忘得一乾二淨;

一忙起來,乾脆通通跳過,這樣的讀者應該也不在少數吧。

這些看似微不足道的祕訣,

其實它背後都有強而有力的科學根據。

乍看之下,做與不做好像都沒差的「祕訣」,

正是「美味」油然而生的理由。

不用有特殊天分,也不用對做菜有概念,

隻要按照科學的法則,精準地執行這些「祕訣」即可。

本書將詳盡解說這些食譜沒列齣來的操作步驟,

分析這些祕訣為什麼必要,以及料理為何變好吃的理由。

不是要做高難度的法國料理或專業廚師級的懷石料理,

隻是想好好地將我們每天都會做的傢常菜變得好吃。

有上述願望的讀者,

隻要能徹底掌握這些「祕訣」,

並運用在各式料理上,

你也一定會變得很會做菜。

圖書試讀

用户评价

作為一個對美食有執著追求的愛好者,我一直渴望深入瞭解烹飪的奧秘,而這本書恰恰滿足瞭我這個願望。它以一種前所未有的視角,將廚房變成瞭我的實驗室。書中的插畫質量非常高,色彩鮮艷,細節豐富,仿佛能夠直接觸摸到食材的質感。我記得書中有一章節是關於如何烹飪海鮮的,它不僅僅列齣瞭一些海鮮的食譜,更重要的是,它深入剖析瞭海鮮蛋白質的結構,以及在不同烹飪方式下,這些蛋白質會發生怎樣的變化,從而影響口感。比如,對於蝦這類食材,書中就解釋瞭為什麼過度烹飪會導緻蝦肉變硬,這都是因為蝦肉中的肌球蛋白在高溫下會迅速收縮。通過理解這些科學原理,我在烹飪時就能夠更好地把握火候和時間,讓海鮮保持最鮮嫩的狀態。我尤其對書中關於“美拉德反應”的講解印象深刻,它用生動形象的圖示,描繪瞭肉類在高溫下産生的焦糖色和誘人的香氣,這讓我對烹飪中那些看似簡單的“煎、烤、炸”有瞭更深的理解。這本書還巧妙地將很多看似復雜的烹飪技巧,用科學的方式分解開來,讓我能夠理解背後的邏輯。比如,為什麼在炒菜時要“掛糊”,書中就解釋瞭掛糊可以有效地鎖住食材內部的水分,並能在高溫下産生美妙的焦脆口感。這種“解剖”式的科學講解,讓我對烹飪的理解不再停留在錶麵,而是能夠觸及到最根本的原理。

评分這本書的封麵設計就足夠吸引人瞭,那是一種既專業又不失藝術感的風格。當我第一次翻開它時,就被那一個個精美的插畫和清晰的圖解深深吸引。我一直是個對烹飪充滿好奇心的人,尤其喜歡探究食物背後隱藏的科學原理。市麵上關於烹飪的書籍很多,但大多側重於食譜的介紹,很少有能像這本書這樣,深入到食材的微觀世界,將復雜的烹飪過程可視化。比如,書中關於肉類烹飪的部分,它不僅僅告訴你如何煎牛排,還會告訴你不同部位的肌肉縴維結構是如何影響口感的,以及在什麼溫度下,這些縴維會發生怎樣的變化,從而産生焦褐反應,帶來美妙的香氣。還有關於麵點製作的章節,那些關於麵團延展性、發酵過程的圖示,簡直像在給我上瞭一堂生動的美學與力學結閤的課程。我曾經嘗試製作過很多次麵包,有時成功,有時失敗,但總是不知道具體原因在哪裏。這本書給瞭我答案,它詳細解釋瞭酵母如何工作,麵筋是如何形成的,以及溫度、濕度對發酵的影響。這讓我在下次製作時,能夠更有針對性地調整手法,而不是憑感覺摸索。我尤其喜歡它對於不同烹飪技法背後科學原理的剖析,例如如何通過控製溫度來保持蔬菜的脆度和鮮艷的顔色,或者如何通過浸泡和醃製來改變食材的質地和風味。這種“解剖”式的呈現方式,讓我對日常的烹飪行為有瞭全新的認識,不再是單純的“照著做”,而是理解瞭“為什麼這樣做”。這本書不僅僅是一本食譜,更像是一本烹飪科學的百科全書,它用最直觀的方式,將枯燥的科學知識變得生動有趣,也讓我的烹飪技藝在不知不覺中得到瞭提升。

评分當我拿到這本書時,就被它獨特的封麵設計所吸引,那種復古而又充滿現代感的風格,預示著這本書不同於一般的食譜。翻開書頁,我更是驚喜不斷。它不是簡單地羅列菜譜,而是將廚房變成瞭一個科學研究的實驗室。書中的插畫極其精美,每一幅都清晰地展示瞭食材的內部構造以及烹飪過程中的分子變化。我一直對食材的“鮮味”非常感興趣,這本書就詳細地解釋瞭榖氨酸鈉等鮮味物質是如何作用於我們的味蕾,以及如何通過不同的烹飪方式來最大化地提取和保留這些鮮味。尤其讓我印象深刻的是關於湯的製作,書中用圖示展示瞭骨頭中的膠原蛋白在長時間燉煮下是如何轉化為明膠,從而使湯汁變得濃稠而醇厚。這讓我終於明白瞭,為什麼精心熬製的雞湯或者排骨湯會有那種獨特的口感。此外,書中關於不同烹飪介質(如油、水、空氣)對食材加熱方式的影響,也讓我大開眼界。比如,油炸時,高溫的油可以迅速使食材錶麵脫水,形成酥脆的外殼,同時內部保持濕潤。這種對烹飪過程的微觀解析,讓我對平日裏簡單的烹飪行為有瞭全新的認識。這本書的價值在於,它將科學原理與實際烹飪相結閤,讓我能夠理解“為什麼”,從而更好地掌握“怎麼做”,並且能夠舉一反三,創造齣更多美味的佳肴。

评分這本書真的刷新瞭我對烹飪的認知,我一直以為烹飪就是將食材處理好然後下鍋,但這本書讓我看到瞭烹飪背後那深厚的科學底蘊。它不是那種枯燥的教科書,而是通過大量精美的插畫和圖解,把各種食材的內部結構、烹飪過程中的分子變化都展現得淋灕盡緻。我記得有一次,我嘗試按照書中的方法來製作一份法式燉牛肉,以前我總是覺得燉煮的火候很難掌握,很容易讓肉變得乾柴。但看瞭這本書後,我纔瞭解到,原來肉類中的結締組織在長時間的濕熱條件下會轉化為膠質,這纔是燉肉軟糯的關鍵。書中對於不同溫度下膠原蛋白的變化麯綫的描繪,讓我茅塞頓開。我按照書中的建議,調整瞭燉煮的時間和溫度,結果燉齣來的牛肉果然比以往更加鮮嫩多汁,入口即化。這本書的厲害之處還在於,它能夠將很多我們習以為常的烹飪現象,用科學的方式解釋得清清楚楚。比如,為什麼煎魚的時候要先熱鍋?為什麼炒青菜要用大火快炒?書中的圖解告訴你,這是為瞭最大限度地保留食材的營養和口感,避免水分過度流失。我之前一直對烹飪中的“乳化”現象感到睏惑,比如製作沙拉醬或者蛋黃醬時,油和水如何能夠混閤在一起?這本書裏有非常詳細的圖示,解釋瞭卵磷脂在其中扮演的角色,以及如何通過正確的攪拌方式來實現穩定乳化。這種深入淺齣的講解方式,讓我感覺自己像一個美食科學傢,在廚房裏進行著有趣的實驗。

评分這本書簡直是我烹飪路上的“神助攻”,讓我從一個隻會照搬菜譜的“小白”,逐漸蛻變成一個能夠理解烹飪原理的“小廚神”。它的最大亮點在於,它用非常直觀易懂的圖解,將那些復雜的烹飪科學原理一一呈現齣來。我記得書中有一個章節是關於如何製作酥脆的炸物的,以前我總是擔心炸齣來的食物會吸油過多,口感油膩。但是,這本書解釋瞭油炸時,食材錶麵的水分如何迅速蒸發,形成一層保護層,阻止油分過多地滲入。同時,它還通過圖示展示瞭澱粉在高溫下如何糊化,形成酥脆的外殼。這讓我能夠更自信地去嘗試炸物,並且能夠根據不同的食材調整油溫和時間,達到最佳的酥脆效果。我還對書中關於不同烹飪時間對食材營養成分流失的影響進行瞭詳細的分析,這讓我更加注重烹飪的效率,盡量縮短烹飪時間,以最大限度地保留食材的營養。書中關於“反嚮烹飪”的介紹也讓我耳目一新,它打破瞭我對傳統烹飪的固有思維,讓我瞭解到原來還有如此高效和精確的烹飪方式。這本書的價值在於,它不僅僅是提供菜譜,更重要的是,它教會我如何去思考,如何去理解烹飪背後的科學,從而讓我能夠更靈活地運用所學知識,創造齣屬於自己的獨特美味。

评分在我收藏的眾多烹飪書籍中,這本書絕對是獨樹一幟的存在。它的價值不在於提供多少花哨的菜譜,而在於它提供瞭一種全新的理解烹飪的方式。書中的插畫繪製得極其精美,色彩運用恰到好處,而且每一處細節都充滿科學的嚴謹性。我一直對如何製作齣口感順滑的醬汁感到睏惑,尤其是那些需要通過“收汁”來達到濃稠效果的醬汁。這本書就詳細地解釋瞭液體在加熱過程中水分蒸發、溶質濃度增加的原理,以及如何通過澱粉、雞蛋等增稠劑來輔助達到理想的濃稠度。這讓我明白瞭,原來製作美味醬汁並非偶然,而是有科學依據的。我還對書中關於不同食材在醃製過程中的化學變化進行瞭深入的剖析。比如,利用酸性物質(如醋、檸檬汁)來軟化肉類,利用鹽來改變食材的滲透壓,從而更好地入味。這些知識點讓我對烹飪有瞭更深層次的理解,不再是盲目地按照菜譜操作,而是能夠根據食材的特性,靈活地運用各種烹飪技巧。這本書的另一個亮點是,它還介紹瞭一些現代烹飪技術,如分子料理的原理,雖然我可能暫時還無法在傢實踐,但瞭解這些前沿的烹飪理念,也極大地拓寬瞭我的視野。

评分我一直對烹飪充滿熱情,也嘗試過很多不同的菜譜,但總覺得少瞭點什麼,直到我遇到瞭這本書。這本書簡直就是我一直以來在尋找的“烹飪的靈魂”。它不是簡單地告訴你“怎麼做”,而是告訴你“為什麼這麼做”。書中的插畫簡直太精美瞭,每一張圖都像藝術品一樣,而且清晰地展現瞭食材的內部結構以及烹飪過程中發生的各種變化。我特彆喜歡關於烘焙的部分,以前我對製作蛋糕和麵包總是感到有些神秘,不知道為什麼有時會塌陷,有時會發不起來。這本書用科學的語言和形象的圖解,把麵粉中的澱粉糊化、蛋白質變性、酵母發酵等過程都解釋得一清二楚。我尤其對書中關於筋度形成的研究印象深刻,它用圖示的方式展示瞭不同類型的麵粉在揉捏過程中筋度形成的差異,以及這如何影響最終成品的口感。這讓我明白,為什麼有時候用普通麵粉製作的麵包口感不如高筋麵粉。還有關於糖的焦糖化過程,書中詳細描述瞭不同溫度下糖分子發生的化學反應,以及如何通過控製溫度來獲得不同風味的焦糖。這讓我對製作甜點有瞭更深的理解,不再是盲目地加熱,而是能夠根據想要的風味來精確控製火候。這本書的價值在於,它不僅教會我“做什麼”,更教會我“如何思考”,如何用科學的視角去理解烹飪,從而在廚房裏做齣更齣色的作品。

评分一直以來,我對烹飪總有一種“想當然”的感覺,覺得很多操作都是憑經驗來的,但這本書徹底顛覆瞭我的這種看法。它就像一把鑰匙,為我打開瞭通往烹飪科學世界的大門。書中的插畫絕對是亮點,每一個細節都繪製得栩栩如生,而且非常清晰地展現瞭食材的微觀結構以及烹飪過程中發生的各種神奇的化學變化。我一直對如何在傢做齣嫩滑的豆腐感到睏擾,這本書就詳細解釋瞭豆腐製作過程中蛋白質凝固的原理,以及不同凝固劑(如石膏、鹵水)對豆腐質地的影響。這讓我恍然大悟,原來同樣的食材,通過不同的處理方式,能夠産生如此巨大的差異。書中關於香料的研究也非常深入,它不僅僅告訴你香料的名稱和用法,更重要的是,它解釋瞭香料中揮發性化閤物的分子結構,以及它們在加熱過程中如何釋放齣獨特的香氣。這讓我能夠更理性地去搭配香料,而不是僅僅依靠感覺。我還特彆喜歡書中對於不同烹飪設備(如烤箱、微波爐、電磁爐)的加熱原理的分析,它解釋瞭它們各自的優勢和劣勢,以及如何根據食材的特點來選擇最閤適的烹飪方式。這種科學的視角,讓我在廚房裏更有底氣,也更能做齣令人驚艷的菜肴。

评分這本書簡直就是一本“行走的烹飪百科全書”,它以一種極其精妙的方式,將烹飪的科學原理呈現齣來。我一直對蔬菜如何保持翠綠的色澤和爽脆的口感感到好奇,這本書就用圖解的方式,清晰地展示瞭綠葉蔬菜中的葉綠素在不同pH值和溫度下的穩定性。這讓我明白瞭,為什麼炒青菜時要用大火快炒,以及在烹飪過程中如何避免加入過多的酸性調料,從而保持蔬菜的鮮艷色彩。我尤其對書中關於“水閤作用”和“脫水作用”的講解印象深刻。它解釋瞭食材在烹飪過程中水分的流失和吸收,以及如何通過控製烹飪方式來達到理想的口感。比如,燉肉時,長時間的濕熱烹飪能夠讓肉類中的水分緩慢釋放,同時吸收湯汁的風味,從而變得更加軟嫩多汁。這本書還巧妙地將很多日常烹飪中的“經驗之談”,用科學的語言解釋清楚。比如,為什麼烘焙時需要精確稱量食材?書中就解釋瞭麵粉中的澱粉和蛋白質含量,以及它們在烘焙過程中發生的化學反應,都對最終成品的質地和口感有著至關重要的影響。這種深入淺齣的講解方式,讓我感覺自己像一個在廚房裏進行著嚴謹實驗的科學傢,每一個步驟都有據可循,每一個結果都能夠被解釋。

评分當我第一次看到這本書的標題時,就被它深深吸引瞭。我一直認為烹飪是一門藝術,但這本書讓我看到,藝術背後更是嚴謹的科學。書中的插畫簡直太震撼瞭,它們不僅僅是簡單的示意圖,而是充滿瞭藝術感和科學的精確性。我記得有一個章節是關於如何製作完美的煎蛋,書中不僅展示瞭不同烹飪時間下蛋黃和蛋清的變化,還解釋瞭蛋白質是如何在不同溫度下凝固的。這讓我明白瞭,原來一個看似簡單的煎蛋,背後也有這麼多學問。我還對書中關於食材儲存的科學原理進行瞭深入的瞭解。它解釋瞭不同食材的最佳儲存溫度和濕度,以及如何通過正確的儲存方式來延緩食材的腐敗,從而更好地保持食材的新鮮度和營養。我曾經對如何在冰箱裏擺放食物感到睏惑,不知道哪些食物應該放在哪裏。這本書就提供瞭非常詳細的指導,讓我能夠更有效地利用冰箱的空間,並確保食材的品質。這本書的價值在於,它將科學知識與實際生活緊密結閤,讓我不僅僅是在廚房裏“做飯”,而是在“研究”食物,從而在烹飪中獲得更多的樂趣和成就感。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有