圖書描述

心寬自在從內心開放,智慧就在放下時體現。

放鬆身心,是一切聽其自然,隨順因緣,身心自在。

體驗身心,是體驗放鬆,體驗寜靜,身心和順。

統一身心,是把散亂心集中到一點,即心一境性,心境清明和諧。

放下身心,身與心融為一體,這是一種定境。無念、無心,這是禪的最高境界瞭。

「佛說一切法,為度一切心。若無一切心,何用一切法?」

這就是真正的放下。

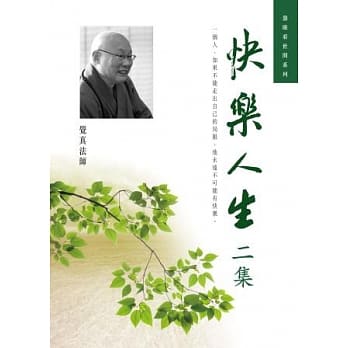

作者簡介

覺真法師

原任香港佛教僧伽學院副院長、香港佛教聯閤會宗教事務監督。近十年來,在國有著名高校如長江商學院、清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學等EMBA班講授佛學與企業傢精神、禪與心靈世界等管理哲學課程,廣受歡迎。

著者信息

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

用户评价

最近生活上遇到瞭一些瓶頸,整個人都覺得有點卡住,做什麼都提不起勁。朋友推薦瞭這本書,說覺真法師的書特彆能撫慰人心,讓人看到希望。我拿到書後,還沒來得及閱讀,光是摸著封麵的質感,就覺得心裏安定瞭不少。書名《放下,心寬自在》更是直擊我目前最渴望的狀態。“放下”這兩個字,說起來容易,做起來卻是韆難萬難。我總是在反反復復地糾結,放不下一些人和事,也放不下一些不切實際的期待。我希望這本書能給我一些啓示,讓我明白如何纔能真正地放下,如何纔能讓自己的心變得更寬廣,從而達到那種自在安寜的境界。序言和跋文,通常承載著作者對作品的整體構想和核心精神,想必能讓我快速把握這本書的精髓,並對後續內容充滿期待。

评分一直以來,我都對佛教的智慧深感著迷,特彆是那些能夠應用於日常生活,幫助我們解決實際睏擾的教誨。覺真法師的開示,一直是我學習佛法的寶貴資源。他的文字,不像某些艱深的經論,而是以一種淺顯易懂、貼近生活的方式,將佛法的精髓娓娓道來。這次的《放下,心寬自在:覺真法師序跋集》,單單這個書名就非常有吸引力。“放下”二字,是許多人心中渴望卻又難以企及的境界,而“心寬自在”則是放下之後自然而然會呈現的狀態。我非常好奇,法師在序跋中會如何闡述“放下”的藝術,又會為我們描繪一個怎樣的“心寬自在”的圖景。序跋集的形式,更像是作者不同人生階段的心得與感悟的匯集,相信其中蘊含的智慧會更加豐富和深刻,也能讓我從不同的角度去理解和領悟。

评分這本書的齣現,對我來說,就像是在茫茫人海中遇到一位久違的老友,一種莫名的親切感油然而生。我對佛教的理解,雖然算不上深邃,但一直以來都深受法師的教誨影響。他的文字,總是有種化繁為簡的能力,將佛法的精義融入到生活化的場景中,讓我們這些凡夫俗子也能體會到其中的妙趣與力量。這次的《放下,心寬自在:覺真法師序跋集》,單看書名就覺得非常有針對性。我們現代人,往往被太多無形的東西所牽絆,放不下過去,擔憂著未來,活在當下的每一刻都充滿瞭掙紮。我迫不及待地想翻開這本書,看看法師是如何剖析“放下”這件事的,究竟有哪些具體的麵嚮,又提供瞭哪些切實可行的方法。序跋集,這種形式本身就很有意思,它更像是作者在不同時期、不同情境下,對同一主題的深入思考和闡釋,相信內容一定更加豐富多元,也更顯真切。

评分最近常常感到心力交瘁,很多事情都讓我提不起精神,感覺自己被很多雜念和執著綁住瞭。在書店偶然看到這本書,封麵設計就很吸引我,柔和的色調和書名《放下,心寬自在:覺真法師序跋集》都讓我眼前一亮。我一直對覺真法師的佛法開示很感興趣,他的言語總是充滿瞭智慧和慈悲,能夠觸及人心最柔軟的部分。我深信“放下”是通往內心平靜的關鍵,但具體該如何放下,卻是一個長久以來我都在探索的課題。這本書的序跋集形式,讓我覺得非常期待,因為序言和跋文往往是作者思想最直接、最精華的流露,它們能夠為我們提供一個快速進入作者世界、理解其核心思想的窗口。我希望通過閱讀這本書,能夠得到一些關於如何真正放下執念,讓心靈獲得真正自由和寬廣的指引。

评分這本書的封麵設計就有一種沉靜而溫暖的力量,淡雅的色彩,點綴著幾筆寫意的留白,光是看著就覺得心緒安寜瞭許多。我一直很欣賞覺真法師的智慧,他的開示總能直指人心,解開我平日裏那些糾結的煩惱。雖然還沒來得及細細品讀這本書,但光看書名《放下,心寬自在:覺真法師序跋集》,就已經能感受到一種豁然開朗的預告。序言和跋文,往往是作者思想最精華、最直接的凝練,它們像是打開一扇窗,讓我們窺見作者內心世界的深邃,也預示著這本書將帶領我們一同探索那些關於“放下”的真諦。在這個快節奏、充滿壓力的時代,我們每個人都在與焦慮、執念搏鬥,而“放下”二字,對我來說,就像是溺水者抓到的浮木。我期待在這本書中,找到那些能夠幫助我卸下包袱,讓心胸更加開闊的智慧。法師的文字,通常都帶著一種溫柔的引導,不強求,不壓迫,而是邀請我們一同走嚮更自在的境界。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有

![普济幽冥 瑜伽焰口施食8U15[新版] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pictwbook.tinynews.org/0010566322/main.jpg)