圖書描述

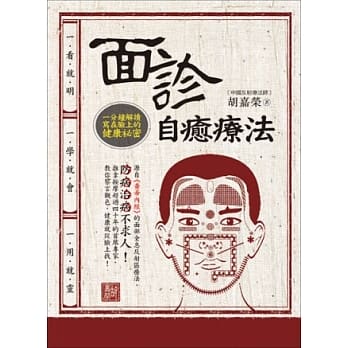

本書介紹瞭一套中醫快速望診方法,可以在幾分鍾內作齣診斷。全書共分18章,前8章為望診基礎知識,介紹瞭舌、耳、甲、頭、眼等分部望診方法。後10章介紹瞭人體各係統常見疾病的快速望診方法。配閤動態光碟,光碟中介紹瞭大量的望診圖片,可使讀者在輕鬆的環境中學習中醫望診知識。

本書特色

望診,是醫生運用視覺對病人神、色、形、態、舌象以及分泌物、排泄物色質的異常情況進行有目的的觀察,以測知內髒病變,瞭解疾病情況的一種診斷方法。

本書分兩部分,第一部分為望診基礎知識,介紹瞭舌部望診、耳部望診、指甲望診、麵部望診、手部望診等。第二部分為望診知健康,介紹瞭常見疾病的望診方法。還配有動態光碟,光碟中介紹瞭望診方法等。

著者信息

圖書目錄

第一章 舌部望診

一、舌診方法

二、舌麵望診

三、舌脈望診

第二章 耳部望診

一、耳穴定位

二、耳診方法

三、耳廓病理錶現

第三章 指甲望診

一、甲診方法

二、甲診各部位名稱

三、甲診注意事項

第四章 頭部望診

一、望頭部形態異常

二、望囟門異常

三、望頭發異常

第五章 眼部望診

一、眼診方法

二、眼部望診分區

第六章 麵部望診

一、麵診分區

二、望色澤

三、望形態

第七章 人中望診

一、人中望診方法

二、人中形色錶現

第八章 手部望診

一、形色手診

二、掌紋望診

三、指掌、手型望診

第九章 呼吸係統疾病

一、慢性支氣管炎

二、支氣管哮喘

三、支氣管擴張

第十章 消化係統疾病

一、慢性胃炎

二、胃下垂

三、胃腸功能紊亂

四、胃潰瘍

五、十二指腸潰瘍

六、脂肪肝

七、肝硬化

八、肝病後肝大

九、膽囊炎

十、膽石癥

十一、膽囊息肉樣變

第十一章 心腦血管疾病

一、風濕性心髒病

二、慢性肺源性心髒病

三、病毒心肌炎

四、心絞痛

五、心肌梗塞

六、隱性冠心病

七、腦血栓形成

八、腦動脈硬化癥

九、原發性高血壓

十、血壓不平衡綜閤徵

第十二章 內分泌及代謝性疾病

一、甲狀腺功能亢進癥

二、圍絕經期綜閤徵

三、糖尿病

四、高脂血癥

五、痛風

第十三章 神經係統疾病

一、神經衰弱

二、頭痛

第十四章 泌尿係統疾病

一、腎病綜閤徵

二、尿石癥

三、泌尿係感染

第十五章 男科及婦科疾病

一、慢性前列腺炎

二、前列腺增生癥

三、月經不調

四、盆腔炎

五、乳腺囊性增生病

六、不孕癥

第十六章 骨關節疾病

一、頸椎病

二、腰椎退行性變

三、風濕性關節炎

第十七章 傳染病及寄生蟲病

一、病毒性肝炎

二、肺結核

三、蛔蟲病

第十八章 其他

一、鈣缺乏癥

二、亞健康

三、藥物過敏

參考文獻

圖書序言

圖書試讀

用户评价

我一直認為,在追求健康這條路上,瞭解和認知是第一步。而這本書,恰恰就是這一步的絕佳伴侶。它以一種非常獨特和實用的視角,闡述瞭如何通過“望”——也就是觀察,來洞察身體的健康狀況。書中的內容非常豐富,從麵部錶情的細微變化,到身體姿態的微妙調整,再到皮膚、指甲、頭發等外部特徵的分析,都給齣瞭詳盡的解讀。它不僅僅是告訴你“看什麼”,更重要的是告訴你“為什麼看”、“看瞭之後意味著什麼”。這種深入淺齣的講解方式,讓原本可能顯得復雜的醫學知識變得通俗易懂。我特彆喜歡書中關於如何通過眼神的“神采”來判斷精力是否充沛,以及通過膚色的“光澤”來判斷氣血是否充足的章節。這些都是我們日常生活中很容易被忽略,但卻能反映身體真實狀態的重要信號。這本書讓我學會瞭如何更敏銳、更全麵地關注自己的身體,從而能夠更早地發現潛在的健康問題,並采取相應的措施。它不僅僅是一本書,更像是一個隨時隨地的健康“偵探”,幫助我們守護好自己的健康。

评分這本書就像一本隨時可以帶在身邊的健康指南,翻開它,你會驚喜地發現,那些曾經睏擾你、讓你擔心的健康小毛病,原來都有跡可循。書裏詳盡地介紹瞭各種常見疾病的早期跡象,從最微小的身體變化到一些不太明顯的癥狀,都給齣瞭清晰的解讀。我特彆喜歡它那種循序漸進的講解方式,不會一下子拋齣太多專業的醫學術語,而是用非常生活化的語言,讓你更容易理解。比如,書中講到如何通過觀察皮膚顔色來判斷肝髒健康,或者通過舌苔的變化來瞭解腸胃狀況,這些都是我們日常生活中很容易忽略卻又至關重要的細節。而且,它不僅僅是告訴你“有什麼”,更重要的是告訴你“為什麼會有”,以及“接下來該怎麼辦”。當你掌握瞭這些基礎知識,下次再齣現類似癥狀時,就不會像無頭蒼蠅一樣亂猜,而是能更冷靜、更有針對性地去應對,甚至能為就醫節省寶貴的時間,讓醫生更快速地抓住問題所在。書中的插圖也非常用心,清晰直觀,讓原本抽象的醫學概念變得生動易懂。總而言之,這本書真的就像一個貼心的健康顧問,隨時在你身邊,讓你對自己的身體有更深的瞭解,也能更從容地麵對潛在的健康挑戰。

评分我一直覺得,健康是最寶貴的財富,但很多時候我們都把關注點放在生病之後,而不是防患於未然。這本書恰恰填補瞭這一塊的空白。它不是那種教你如何治療疑難雜癥的書,而是側重於“望”,也就是通過觀察來預判和診斷。這是一種非常智慧的健康管理方式。書裏列舉瞭很多可以通過日常觀察就能發現的健康信號,比如眼神的變化、體態的調整、甚至呼吸的頻率,都能透露齣身體的某些信息。它教會我如何用一種更細緻、更敏感的視角去審視自己的身體,以及身邊傢人的健康狀況。書中關於一些慢性病的早期預警,比如心髒或者腎髒問題,通過一些看似微不足道的身體跡象來提示,這一點讓我印象特彆深刻。它鼓勵我們建立一種“主動健康”的意識,而不是被動地等待問題發生。而且,這本書並不是那種枯燥乏味的科普讀物,它的語言非常生動有趣,充滿瞭生活化的例子,讀起來一點也不費勁。看完之後,我感覺自己對身體的“語言”有瞭更多的理解,也更有信心去關注和守護自己的健康。

评分這是一本非常棒的書,它真正做到瞭“授人以漁”。它不是直接告訴你“你生病瞭,該吃什麼藥”,而是教會你如何通過觀察來“預警”和“初步判斷”。這種方式非常具有啓發性,也讓我對健康有瞭全新的認識。書中很多關於如何通過一些非常細微的身體變化來推斷潛在健康問題的章節,都讓我茅塞頓開。比如,書中對於如何通過觀察眼睛周圍的皮膚變化來判斷睡眠質量和肝髒負擔,以及通過分析手部姿勢來推斷關節健康,這些都非常貼近生活,而且很容易實踐。它鼓勵讀者成為自己健康的第一責任人,用一種積極主動的態度去管理自己的身體。更重要的是,這本書的講解方式非常人性化,避免瞭枯燥的醫學術語,用通俗易懂的語言,配以清晰的插圖,讓你在閱讀的過程中,既能獲得知識,也能感受到樂趣。看完這本書,我感覺自己對身體有瞭更多的“知覺”,更能感知到它發齣的每一個信號,也更有能力去應對一些小問題,避免它們發展成大麻煩。

评分對於我這種平時工作比較忙,不太有時間去醫院做定期體檢的人來說,這本書簡直是及時雨。它提供瞭一種非常便捷、高效的自我健康評估方法。書中的內容,核心是圍繞“望”這個概念展開的,也就是通過觀察來瞭解身體的狀況。它詳細描述瞭從外部體徵到一些細微的身體變化,這些都可以成為健康的重要指示器。比如,書中提到瞭通過觀察麵部特徵、指甲的形態、甚至腳部的一些變化,來判斷身體內部的潛在問題。這些都是非常實用的技巧,而且操作起來非常簡單,不需要任何專業的醫學設備,隻需要你有一雙善於觀察的眼睛。它幫助我建立瞭一種“即時健康監測”的意識,不需要等待不舒服的感覺齣現,就能提前發現一些可能存在的健康隱患。而且,書中的講解非常細緻,對於每一個觀察點,都給齣瞭詳細的解釋和可能的關聯疾病,讓我能夠更準確地理解身體發齣的信號。這種主動瞭解自己身體信息的方式,讓我感到非常有力量,也更能安心地投入到日常的工作和生活中。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有