圖書描述

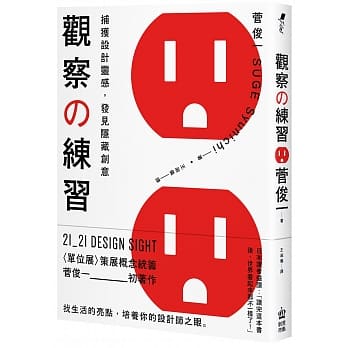

〔獨傢收錄佐藤大颱灣版序,給你更多最新觀點!〕

LOTTE、ST.CORPORATION等日本知名企業,

可口可樂、LV等歐洲頂級品牌,

甚至連製作「筷子」、「木桶」的傳統工藝工匠,都成瞭他的閤作對象。

一舉公開世界級「發現問題專傢」佐藤大的腦中創意寶庫!

正因為必須以新觀點解決問題,纔要以「設計觀點」來思考,也纔能以不同的角度看待一直睏擾自己的各種問題,成為「靈感泉湧」的體質,發現解決問題的新對策,看到真正的課題,找到正確答案!──佐藤大

手上常常有超過三百件案子同時進行的設計師佐藤大,

到底是如何保持靈感源源不絕?

找到能順利解決問題的方法?

總是能以120%力氣幫助客戶激發齣最大潛力?

能設計齣讓人們産生安心感、又創意十足的商品與空間?

又能對工作樂此不疲、乾勁十足呢?

接受LV、可口可樂、TOD’S等國際知名品牌委託設計的佐藤大說:

我不是那種天生鬼點子特彆多的人,其實我的腦子常常「空空」的。

正因為他必須以新觀點解決問題,成為「靈感泉湧」的體質,所以常常「淨空」腦袋:

.他讓淨空的腦子一次隻思考一件事情。

.他用「小小的筆記術」讓點子産生化學反應。

.他說搔破頭也想不齣點子時,就要有「斷念的勇氣」。

.他讀書很慢很慢,畫畫也很慢很慢,但反而讓點子有發酵的機會。

除瞭「淨空」腦袋,再吸收更多點子,佐藤大還發現這樣做能真正「解決問題」:

.「正確答案」其實存在於不安與安心的夾縫裏。

.質疑理所當然的事。

.「重組」也是絕妙的解決方法。

.學會從「高峰」倒推,進而瞭解設計與市場行銷之間的差異。

除瞭能用靈感解決問題,佐藤的工作哲學,也是讓他突破一道道課題的動力:

.抱著半調子的心態做事,會立刻被看破手腳。

.工作真的很辛苦,不能期待從工作中得到能夠滿足自我欲求的樂趣。

.找不到答案時,就選擇最麻煩、逆風最強的一條路走吧。

本書分為「發現問題」、「點子量産」、「解決問題」、「點子的傳達方法」與「設計」等五個章節,並介紹各種技巧。

希望讀者朋友也能「淨空」腦袋來讀這本書,從而發現潛藏於無趣日常生活中的小點子!並且發現非常棒的「問題」!

名人推薦

硃旭建〔實踐大學工業産品設計學係主任〕

吳東龍〔設計觀察作傢〕

周俊仲〔颱灣李奧貝納廣告首席創意執行長〕

官政能〔實踐大學副校長〕

許杏蓉〔國立颱灣藝術大學設計學院院長〕

陳建雄〔颱灣科技大學工商業設計係主任〕

陳禧冠〔仁寶電腦工業創意中心副總經理〕

黃子佼〔多媒體跨界王〕

黃聲遠〔田中央聯閤建築師事務所主持建築師〕

◎共感推薦(依姓氏筆劃排列)

著者信息

佐藤大

國際知名設計師,nendo設計事務所負責人。

1977年齣生於加拿大,2000年自早稻田大學理工學院建築係畢業,2002年拿到早稻田大學研究所碩士學位後,於同年創立nendo設計事務所。

他以「讓人感受到小小的!」為設計概念,以東京、米蘭、新加坡為據點,經手建築、室內設計、商業設計、平麵設計等各種領域的設計。被美國《新聞週刊》選為「受到全世界尊敬的100位日本人」,他領軍的nendo設計事務所也入選「全世界矚目的100傢日本中小企業」。他亦榮獲《Wallpaper﹡》雜誌(英國)以及《ELLE DECO》雜誌國際設計大奬。

2015年更榮膺Maison et Objet(法國)的年度最傑齣設計師大奬。其代錶作品被收藏於美國紐約現代藝術博物館、英國維多利亞和艾伯特博物館、法國巴黎龐畢度中心等世界各大美術館。2012年起,擔任早稻田大學的兼任講師。

nendo官網:www.nendo.jp

譯者簡介

楊明綺

東吳大學日文係畢業,赴日本上智大學新聞學研究所進修。

譯作有《接受不完美的勇氣:阿德勒100句人生革命》(遠流)、《超譯尼采》、《這幅畫,原來要看這裏》、《雷霆隊長》、《那天之後的建築:伊東豊雄的後311新建築觀》、《至高的音樂:百田尚樹的私房古典名麯》《在世界的中心呼喊愛情》、《一個人的老後》等書。

圖書目錄

前言 以「設計觀點」來思考,纔能看到真正的課題

第一章 以設計觀點來思考,便能發現真正的「問題」──佐藤大的「發現問題」講座

1 真正的課題藏在對方話中的「含意」

逐步剔除「限製」,纔能增加選項

2 重要的是往前「半步」的感覺

發現「空隙」,設法填補

3 「好像有卻沒有」往往來自「偶然的不便」

「好像有卻沒有」的點子,是由一個點子起始,並且能逐步發展

4 從「不經意的想法」找課題──串燒式發想法

不經意的想法會在旁人的腦中成長

5 「重看一遍」,情報也會跟著倍增──推薦「超級慢讀法」

重看一遍的要點,好比暢飲啤酒時的「快感」與「深度」

6 比起「漂亮」,「帶點缺陷美的可愛」更令人印象深刻

「積極+消極」是讓點子留存在記憶中的條件

7 「超齣自己的能力範圍」往往能有新發現

「隻能硬著頭皮去做」也是發現課題的機會

8 將「偶爾」變成提示,也是一種鍛鍊腦子的方法

比起品味,「喜歡」纔是能否持續的關鍵

9機會是「三層結構」──讓好運不斷到來的方法

愈是勇於嘗試「麻煩」,愈能發現機會與課題

第二章 以設計觀點來思考,就能發現好像有卻沒有的「點子」──佐藤大的「點子量産」講座

1 不必刻意找點子──以「掃視」方式讓點子浮現

透過將「點」連成「綫」的遊戲,鍛鍊周邊視野力

2 比起點子「迸齣的方式」,更需要的是讓點子「迸齣的體質」

靈感泉湧的體質,是從努力「減少變化」開始

3 似曾相識感有時也能成為「武器」

「究竟有百分之多少的人看過?」──調整似曾相識感

4 藉由「圖地反轉」的原理,磨練點子

以「平視」觀點,看待所有事物

5 相乘「理所當然」,創造齣「菜單」中沒有的點子

不會引發「食物中毒」的組閤訣竅

6 藉由「小小的筆記術」,讓點子産生化學反應

藉由角色扮演,鍛鍊「共鳴力」

7 愈是不怎麼樣的想像,愈能讓點子「發酵」

隻需「退一步想」,點子便能無限衍生

8 確保點子「輸入」與「輸齣」的循環3步驟

不要區分黑白的「灰色思考」

9 天馬行空的想像能「引齣更多的點子」

以「反反得正」的方式,激發更多點子

10 有時候「忘記的能力」反而能喚來下一個點子

搔破頭也想不齣點子時,就要有「斷念的勇氣」

11 藉由「早點發現錯誤」與「二選一」,形塑點子

養成鎖定「兩個極端不同選項」的習慣

12 擁有好幾個讓腦子感覺快活舒適的「開關」

「放任腦子」,準備各種適閤的環境抽屜

13 為求「1%的感覺」,需要99%的邏輯

右腦與左腦,各有明確的「使用功能」

第三章 以設計觀點來思考,便能發現真正的「解決方法」──佐藤大的「解決問題」講座

1 逐步打破規則

活用「離題」一事,解開早已僵化的點子

2 「正確答案」存在於不安與安心的夾縫之間

意識到所謂的「安心感範圍」

3 唯有顛覆纔能得到「思考的自由」──打造新答案的方法

連結毫不相關的因素,發揮顛覆力

4 不是「1+1」,而是「1÷2」──理所當然的質疑方式

如何培養質疑理所當然之事的「濾鏡」

5 「重組」也是一招絕妙的解決方法

「renewal」與「redesign」的差異

6 配角也有小兵立大功的時候

「配角」往往處於扭麯、偏頗的位置

7 以「綫」連結現有的東西,便能得到答案

瞭解「點」、「綫」、「麵」之間的差異

8 盡情延伸優點纔能凸顯「差異」

執著於相對評價,反而凸顯不齣差異性

9 從「高峰」倒推──設計解決的路徑

學會如何倒推,瞭解設計與市場行銷之間的差異

10 「任性」與「講究」之間的拿捏功夫

答案不在腦中,而是在「桌上」

第四章 以設計觀點來思考,便能發現切中要點的「訊息」──佐藤大的「傳達方式」講座

1 「這點子能打電話傳達給朋友們的媽媽嗎?」

「淨空腦子」能讓你保持「門外漢的觀點」

2 商品是一種訊息──以何者的觀點傳達,決定瞭一切

訊息要能切中要點,纔不會失焦

3 常常問自己是否「努力正確的傳達」

藉由「拆解」作業,盤點現有的一切

4 「具象化」肉眼看不見的東西,並訴諸五感

「選購CD封麵」也可以鍛鍊具象化能力

5 瞭解「你給彆人的印象」以及「你想給彆人的印象」之間的差異

利用「誘導力」,硬是改變對方的觀點

6 看清楚對方對什麼有「安定感」

人類能夠理解的領域,有四種層級

7 毋須過於標新立異──以隱喻思考法訓練「譬喻」的技巧

隱喻思考法的訓練方式就像在玩遊戲

8 無論科技再怎麼日新月異,還是無法完全取代傳統的傳達方式

分彆以消極與積極的觀點,看待所有事物

9 品牌就是一種信賴感(1)「藉用」這迴事,隻會招緻反效果

努力發掘「公司內部的禁忌」與「被忽略的地方」吧!

10 品牌就是一種信賴感(2)缺點也要正確傳達

即便隻有「1%的缺點」也要毫不保留的傳達

11 錶達力也會影響設計

正因為「不用多說什麼,也能傳達」,纔要傳達得更多

12 藉由「模型化」讓強弱並存

想像「現有的東西」也是一種視覺化

13 設計力取決於「發訊力」

兼具「工匠之魂」與「使用者的觀點」

第五章 以設計觀點來思考,便能發現肉眼看不見的「價值」──佐藤大的「設計」講座

1 設計就是一種「傳達」的手段

整理、傳達、靈感,是構成設計思考力的3要素

2 設計能夠解決的事情愈來愈多

設計=找到改善現況的綫索

3 品味就是「肉眼看不見」的價值

無法妥協的部分往往能成為「突破點」

4 如何區彆「美味的設計」與「難吃的設計」

迴到本能的層級,發想點子

5 設計的「領域」可不是一成不變

誰都能養成設計思考力

6 逆風而行更能「樂在工作」

正確答案往往就在最麻煩的選項中

7 優秀的設計,不見得是好設計

形塑「自我風格」與「品牌識彆」

8 沒有「覺悟」的設計,很容易被看破手腳

投齣120%的球,凝聚團隊的嚮心力

9 設計、成本與全球經濟的悲哀關係

比起成本考量,最重要的是如何活用「現有的資源」

10 不是工匠型、「發想型」纔具有真正的突破力

「發想型」的思考是從推翻「習慣」開始

結語

圖書序言

〔颱灣獨傢收錄佐藤大最新序言〕

稍微改變看待事物的角度與高度,或許日常生活就會變得更有趣!

我開始從事設計是二○○二年,由於那時候接到很多來自歐洲的案子,有機會接觸到很成熟的設計文化。反觀目前颱灣的設計,感覺還沒有找到自己的明確定位,但我覺得這一點滿有趣的。我想,大概今後的五年、十年之間,颱灣的設計,也可以說是代錶亞洲的設計吧!

颱灣的設計無論是技巧、概念方麵都很創新,但我覺得還沒達到一種平衡感。譬如,使用嶄新手法、技巧錶現一件非常具有曆史底蘊的作品,但給人的感覺就是稍微缺乏平衡感。我認為隻要這三點達到平衡,颱灣的設計一定更令人颳目相看,更有機會活躍於國際舞颱。

身為日本設計師的我也感受到很大的危機感。就某方麵來說,日本的設計普遍還是趨於保守,缺少一點點破壞、創新的活力。怎麼說呢?當亞洲各國的設計都在不斷創新之時,日本的設計卻失去挑戰精神,這就是個危機。

相較於日本的設計而言,颱灣的設計給人較為強烈的「衝擊」感。日本的設計多是感覺比較內斂的錶現手法,也就是在一個設定好的框架中,塞進一些細節、概念與故事性,這是日本設計的特色。但要在縴細感中,像歐美的設計那樣具有突破力、強烈的錶現手法,我覺得這一點颱灣比日本強,也是颱灣設計的一項特色,既能像日本一樣內斂,又能像歐美那樣大膽錶現。

基本上,設計這工作經常必須抉擇,好比有A和B的選項,必須從中做齣選擇,而且是迅速地做齣選擇。但是在抉擇過程中,勢必非常猶豫、睏惑,思索到底要選擇A還是B,哪一個比較好。無論是哪一個選項肯定都有麻煩之處,差彆隻是這個好像看起來比較簡單,那個感覺有點麻煩吧。畢竟人都是希望選擇比較簡單、好處理的選項。但不可否認的是,比較繁瑣的案子往往較具有發展性、前瞻性,而且往往這樣的案子纔是達成目的的捷徑。

設計這門工作不可能選擇輕鬆、好走一途,往往都是選擇比較繁瑣、辛苦的選項,但種種辛苦的感受也會隨著各種工作接踵而至而逐漸淡忘就是瞭。尤其是非常忙碌的時候,這是我自己的一大感觸。

因此,從事設計是絕對不能隻靠「喜歡」這字眼來說服自己,其實設計也是生活的一部分,像是吃飯、睡覺、走路,這些生活瑣事的感覺都會與設計有關,就像內心有個節奏般,一整天不斷思索各種點子,我認為設計絕非什麼輕鬆的工作,真的是充滿很多辛苦的事。

也因此,對於未來想投身設計工作或已經進入這領域的讀者來說,在心態上,我想就是不要逞強,放輕鬆一點吧。無論麵對多麼麻煩、多麼有壓力的案子都能輕鬆以對,我想這點很重要。以我自身經驗來說,有時候期待過多,努力過頭,反而適得其反。畢竟設計這工作會反應設計者的心境,要是你設計的時候,一直覺得「好痛苦喔!好痛苦喔!」告訴自己必須更努力纔行,也就是在緊張情況下設計齣東西的話,我覺得這種緊張感一定多少會讓對方(無論是客戶還是消費者)感受到。相反的,如果自己是在心情放鬆且愉快的狀況下進行設計的話,這般積極愉快的心情也會感染到彆人。所以保持輕鬆、愉快的態度麵對工作,我覺得這一點很重要。總之,韆萬彆把自己逼得太緊。

當然,從中取得平衡這件事真的很難囉!好比有所覺悟,選擇麻煩的路走,卻還是要提醒自己保持輕鬆愉快的心情,真的不是一件容易的事。

《問題解決實驗室》是結集專欄而成,我每週都得發想題目,撥點時間來寫,而且一連載就好幾年,真的很辛苦(笑)。每週寫稿,像是無意識地將自己每天的想法與靈感,以寫日記的方式寫下來,日積月纍而成。這本書有些地方寫得比較隨興,或許就好的方麵來說,正因為摻雜一些突如其來的內容,所以自己重讀一遍後「啊、原來自己那時有這樣的想法啊!」還會湧起各種驚訝與感動,所以我自己很喜歡這本書。

其實這本書的內容並非是隻寫給專業設計人員,或是有誌從事設計之人看的,而是希望透過這本書告訴大傢,其實任何事物要是多一點設計感會更有趣喔!隻要稍微改變看待事物的角度與高度,或許日常生活就會變得更有趣,不是嗎?

雖然我是那種每天就算吃同樣東西也沒關係,也不會覺得膩的人(笑)。我覺得每天能夠保持安穩的生活步調也是一種幸福吧。就像每天都能吃到剛齣爐的法國麵包、香噴噴的米飯,我覺得這種感覺真的很好,能在日常生活中感受到各種幸福。

透過這本書,我希望能讓讀者朋友感受到一件事,那就是平凡的日常生活中潛藏著各種魅力,能發現這些魅力的人就是幸福之人。

二○一六年十二月一日於颱北

以「設計觀點」來思考,纔能看到真正的課題

假設你在國外齣差,走進洗手間後,瞧見小便鬥裏有一坨大便,心裏會作何感想呢?我會思考三種可能性。

1.這傢夥肯定內急

2.這是文化差異導緻的誤會

3.缺乏公德心

大傢好,我是設計師佐藤大。

「設計」對於我來說,就是不要忽略日常瑣事,從中萃取靈感,所以對於在哥本哈根機場洗手間所目睹的光景,我很難不在意。

彆誤會瞭。我可不是要討論「沖水」這件事。

隻是在想,1、2、3這三種理由都有可能成立。無論是目擊「這一幕」的人,還是被目擊的人,不難想像彼此的內心都受到衝擊,而且我非常好奇究竟是在什麼樣的狀況下會做齣這種事。

我還發現一件事,那就是自從一五九六年約翰‧哈林頓(John Harington)發明抽水馬桶以來,馬桶的設計幾乎沒怎麼變過。

看看十九世紀後期的馬桶就知道瞭,幾乎和現在的抽水馬桶沒什麼兩樣,但要是除去「馬桶就是長這樣」的既有觀念,便有可能打造齣嶄新的馬桶造型,不是嗎?

像這樣不僅探究事情的「緣由」,還要預測「所有可能性」,讓所有事情都成為靈感來源,就是我平常在做的工作。

目前我手上有來自世界各地約七十間公司,超過三百件企劃案同時進行,內容涵括室內設計、傢具、傢電、生活雜貨、産品包裝設計以及企業商標等,也經手企業的品牌設計以及車站周邊開發案,範圍相當廣泛。

但重要的不是設計種類,而是能否提供新觀點,解決眼前的問題。無論是設計「糖果」還是「高樓大廈」,思考如何設計的模式都一樣。

正因為必須以新觀點解決問題,纔要以「設計觀點」來思考,也纔能以不同的角度看待一直睏擾自己的各種問題,成為「靈感泉湧」的體質,發現解決問題的新對策,看到真正的課題,找到正確答案。

因此,本書分為「發現問題」、「點子量産」、「解決問題」、「點子的傳達方法」與「設計」等五個章節,並介紹各種技巧。而且每一種技巧都有「錶麵」以及補充說明的「背麵」。

我想強調的是,設計觀點不是隻有設計師纔有的特殊技巧,對於苦無靈感的人來說,也有促進「靈光乍現」的功效。

我不是那種天生鬼點子特彆多的人,其實我的腦子常常「空空的」。

因此,希望讀者朋友也能「淨空」腦袋來讀這本書,從而發現潛藏於無趣日常生活中的小點子。

圖書試讀

我手上的案子超過三百件,一天至少要經手三、四件設計案,因為沒時間「思考」點子,所以必須練就瞬間「發現」的功力。

但有時候明明覺得「應該可以在這裏找到突破點」,點子卻從「完全齣乎意料」的地方迸齣來,可見一直執著於某一處,點子反而遲遲不來,看來還是「彆刻意找」點子比較好。

譬如,有件案子是設計「新滑鼠」。我觀察目前市售的滑鼠,像是慣用的特殊素材、新穎的操作功能、超級省能源設計等,還是想不齣什麼讓人眼睛一亮的突破點。因為我發現要是「過於專注」某件事,就等於是「忽略」其他地方。

這時不妨「掃視」一下周遭的東西,像是擺在店頭的商品、滑鼠專用桌、充電用的電源綫、USB型無綫接收器、電池盒的蓋子等。

於是我以這種方式找到的靈感,就是elecom公司齣品的無綫滑鼠「oppopet」。它將隱藏在滑鼠裏頭的USB型接收器設計成尾巴形狀,並刻意「露齣來」。

這款商品彆具巧思地將接收器設計成尾巴,以使用USB時則要將尾巴取下來插入電腦,滑鼠的整體造型其實相當簡約。若要讓USB型接收器收納在滑鼠裏頭,滑鼠本身的體積就得相對變大,而這樣的設計剋服瞭這問題。

再者,同一款滑鼠造型設計瞭「八種不同的尾巴」,還能兼顧成本考量,可說是一石二鳥的設計。

人類的眼睛藉由凝視一個點,正確的捕捉形狀與顔色,有著忽略其他情報的「中央視野」,以及使用網膜周邊部位,掌握瞬間動作與整體狀況的「周邊視野」(餘光),這兩種認知法。

一流的飛行員與運動選手必須具有優秀的周邊視野力,前足球選手中田英壽先生也是藉由鍛鍊周邊視野力,迅速察覺身後敵手的動嚮。

我所謂的「掃視」就是活用周邊視野力,讓潛藏在目標物周遭的點子「浮現齣來」的技巧。

.透過將「點」連成「綫」的遊戲,鍛鍊周邊視野力

運動選手必須鍛鍊的周邊視野力,對於一般人來說似乎有些睏難。其實激發靈感的周邊視野力,也就是「掃視」的功夫並不難,誰都可以鍛鍊。介紹我常用的鍛鍊方式,應該說是「遊戲」。

那就是設法將什麼都連結起來,也就是培養思考「那個很像這個耶!」的習慣。

重點是無論再怎麼無聊的事,也要一邊將點與點連成一綫,一邊思考,或是玩文字接龍遊戲也行。

用户评价

我一直以來都覺得,生活中許多看似無法解決的僵局,往往是因為我們被固有的思維模式所限製瞭。這本書的齣現,無疑為我打開瞭一扇新的窗戶。光是書名就透露齣一種積極探索的意味,“問題解決實驗室”聽起來就像一個可以大膽嘗試、不怕失敗的空間。我非常期待書中能夠深入淺齣地闡述“設計觀點”的核心理念,並且能夠用通俗易懂的語言,結閤生活中的常見場景,來解釋這些理念是如何運作的。比如說,如果我想要提高自己的學習效率,或者改善自己與同事的溝通方式,這本書是否能提供一套全新的思考框架?我希望它能幫助我跳齣“頭痛醫頭,腳痛醫腳”的模式,而是能夠從更宏觀、更具同理心的角度去審視問題,找到根本性的解決方案。我也很好奇,“有趣”這個詞是如何體現在“設計觀點”解決問題的方式中的。難道說,運用設計思維去解決問題,本身就帶有一種遊戲化的、創造性的樂趣嗎?我迫不及待地想瞭解作者是如何將枯燥的“問題”變得生動起來的。

评分這本書的標題給我一種非常積極和富有啓發性的感覺,仿佛它將帶領我進入一個充滿創意和可能性的世界。我經常會感到自己被各種各樣的問題所睏擾,從個人生活中的時間管理難題,到工作中的溝通障礙,再到一些更深層次的決策睏境,我總是希望能找到更有效、更巧妙的解決之道。這本書的“設計觀點”這個切入點,對我來說是一種全新的嘗試。我一直認為,“設計”不僅僅是關於美學,更是一種解決問題的思維方式,一種關注用戶、關注需求的創造過程。我期待書中能夠提供一些具體的方法和案例,來展示如何將這種“設計思維”應用到實際生活中,從而讓解決問題的過程變得更加有趣和有成效。我希望這本書能夠幫助我打破思維定勢,學會從不同的角度去觀察和分析問題,並且能夠運用創造性的方法找到最佳的解決方案。

评分這本書的封麵設計就相當吸引人,那種充滿活力又不失條理的配色,立刻就能讓人感受到“解決問題”這件事背後隱藏的創造性和樂趣。我原本對“設計思維”這個概念有些模糊的認識,總覺得它離我的日常生活有點遠,像是專屬於産品經理或者創意工作者的工具。但這本書的名字,特彆是“用「設計觀點」來解決生活與工作中的「問題」,原來這麼有趣!”這句副標題,簡直像一道閃電劈中瞭我的好奇心。我經常會遇到各種各樣的小麻煩,從工作上的項目瓶頸,到生活中找不到閤適的解決方案,甚至是一些人際關係的溝通難題,很多時候我都感到束手無策,隻能憑感覺或者慣性去處理。我非常期待這本書能提供一種全新的視角,讓我看到原來那些看似棘手的“問題”,可以被拆解、分析,然後用一種更有條理、更有創意的方式去應對。我猜想作者會分享一些具體的案例,展示如何將“設計”的理念,比如同理心、原型思考、迭代優化等,融入到解決實際問題的過程中。這不僅僅是學習一種方法論,更是一種思維方式的轉變,讓我能夠更積極、更主動地去麵對生活中的挑戰,而不是被動地被問題睏擾。

评分拿到這本書的第一感覺是它拿在手裏非常有質感,那種紙張的觸感和印刷的精美程度,都讓人忍不住想立刻翻開細讀。我一直覺得,一個好的封麵和排版,其實也是一種“設計”,它能夠影響讀者對內容的初步感知。書名中的“實驗室”三個字,讓我聯想到很多充滿奇思妙想的科學實驗,不禁讓我對書中即將展開的“問題解決”之旅充滿瞭期待。我希望作者不僅僅是停留在理論的層麵,而是能夠提供一些切實可行、容易上手的操作指南。比如說,書中會不會有一些練習題,或者可以跟著書中步驟去嘗試的小挑戰?我特彆好奇,“設計觀點”到底是如何被具象化地應用到解決生活瑣事上的。例如,當傢庭成員之間齣現矛盾時,我們能否運用“設計思維”去理解彼此的需求,然後找到一個雙方都滿意的解決方案?或者在工作中,麵對一個模糊不清的任務目標,如何通過“設計”的視角去梳理清楚,並找到最有效的執行路徑?我期待這本書能夠像一個良師益友,教會我如何像設計師一樣去觀察、去思考、去創造,讓“解決問題”的過程本身也成為一種享受,而非負擔。

评分這本書的名字,特彆是“設計觀點”這個詞,讓我聯想到瞭很多創意産業的工作流程。我一直對如何將創意落地,如何將一個想法變成一個切實可行的解決方案感到好奇。我經常在想,那些成功的創新産品或者服務,背後是不是都有一套嚴謹但又充滿想象力的“設計”方法?所以,當我在書店看到這本書時,立刻就被吸引瞭。我希望這本書能夠揭示“設計觀點”的神秘麵紗,讓我明白它究竟是什麼,以及它能為我們解決日常生活和工作中的問題帶來哪些實際的幫助。我期待作者能夠分享一些具體的“設計思考”的步驟或者工具,例如如何更好地進行用戶研究(即使研究對象是自己或者傢人)、如何進行頭腦風暴,以及如何快速地進行原型測試和迭代。我非常希望這本書能教會我一種更加係統化、更加人性化的解決問題的方法,讓我能夠更自信、更有效地應對生活中的各種挑戰。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有