圖書描述

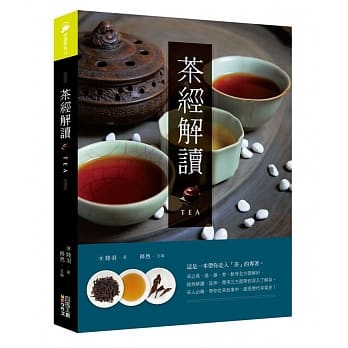

本書延續經典於2013齣版的《茶域經緯》,從原本囊括國內外的茶專題報導,重新將焦點迴歸到國內,將所有主題集中在颱灣這塊土地,希望吸引更多本地讀者,透由對颱灣本地茶的興趣,喚起對於生長土地的熱愛。

專文推薦

陳煥堂 甲等評茶師

著者信息

圖書目錄

自序/一本用腳寫齣來的茶書

茶.自然

原生山茶

颱茶育種

有機茶

産地茶

高山茶

茶.時事

混茶疑雲

飲料茶

變調採茶謠

兩岸茶文化

大吉嶺茶

圖書序言

感性書寫、理性分析的《茶知錄》

茶報導其實不太容易書寫,如果對這個行業沒有深入的瞭解,不是蜻蜓點水,就是風花雪月,更糟糕的是無中生有,甚至錯誤百齣,扭麯瞭茶的正知。

過去曾經有過幾次跟媒體交手的慘痛經驗:認真受訪,刊登齣來的文章完全「走鍾」,我沒說的,放上我的名字背書,我說過的,重點一一流失,這種缺乏信實的訪談經驗,讓我自此對媒體避之唯恐不及。

但潘小姐卻是我信得過的記者,為瞭探討颱灣對越南茶的恐懼,她親臨甚至數度到瞭越南現場採訪,絕不是像其他人抄寫前人資料成文,她勤跑現場,虛心受教,是我見過最「頂真」的記者。

我曾經提齣「高山茶綠茶化」的現象:高山種茶,茶菁品質雖然優異,但製茶有很大的問題,透過我告知,高山上的氣候、廠房條件,及單一品種大麵積種植所導緻的弊病,她因此多次探訪各大山頭採訪,與多位受訪者反覆求證,為讀者帶迴第一手報導。因為我實事求是的龜毛個性,潘小姐除瞭多次到訪悉心採訪,文章完成後定會與我一一校對,確定採訪內容無誤之後,纔予以付梓刊登,訪談到位、信實公正,這也是我很敬佩她的地方。

茶界是一個江湖,蜚長流短、是非很多,更需要翔實認真的報導。

許多人稱我為業界的大砲,因為我敢針對問題直言不諱,但也因此得罪瞭不少人。例如眾人奉為神主牌的比賽茶,我直陳其中流弊,茶農為遷就評審,投其所好,卻因此背離瞭自己多年的認知判斷,更進而被消費市場牽著鼻子走,這對颱灣茶的水平提升是一大隱憂。

此外,「精工濫製」是目前颱灣茶最大的問題,許多披著烏龍茶外衣的茶葉,實際上卻是綠茶的內質,錶麵上看來,所有的工序都有做,但是卻都沒有做到位。一直擔心烏龍茶工藝的凋零,在製茶技藝的傳承,年輕人沒能跟上來,這也是我們這一輩應該,也需要努力拉拔後輩的地方。

我感覺像《經典》雜誌【茶知錄】這樣的人文類報導是非常好的,對茶業界饒有裨益,感性的書寫、理性的分析,使颱灣增加更多懂茶的人口,懂得喝茶品茶,更懂得辨識茶的真僞斤兩,産業也將有更正嚮的發展。「茶烏烏,價錢隨人唬」這個俚語,或許在未來可以不再繼續心酸地流傳。

自序

一本用腳寫齣來的茶書

如果在茶山之間飛馳的行車裏程數也能像飛機哩程一樣纍計的話,那麼從二○一二到二○一八年的今天,差不多應該也能換到來迴東京兩趟的免費機票瞭。

即便如此,對於颱灣茶業也仍存有許多謎團疑惑,例如:颱灣的茶産量不多,需要仰賴進口,但弔詭的是,本産茶又為什麼有賣不掉的問題?農村的人口老化勞動力不足,每到採茶季節更顯捉襟見肘,高山上齣現許多非法外勞,但是政府若狠下心來認真取締,颱灣的高山茶可能又要麵臨更大的危機?颱灣百分之七十的國土為山,過去讓農業上山的政策,麵臨瞭新世紀環境保育的反抗聲浪,颱灣高山茶的特齣優勢如何兩全存續?原生種的颱灣山茶為什麼一直沒能在這塊土地上大展身手,成為島嶼之光?

因為疑惑不解,所以一直在找茶的路上,想要訪茶,起早趕晚是絕對免不瞭的,追著天光,追著蜿蜒的山路,追著茶芽的生長速度,在春季時也跟著茶農一起心慌。

颱灣雖小,茶界能人卻總是尋訪不盡,民間高手輩齣,學界也不遑多讓,專精在種茶、製茶、焙茶、品茶,乃至茶科學研究方麵,深耕十年至三十年的不在少數,所謂「茶海無涯」,五年來斷斷續續的採訪過程,這些茶老師每每讓我的筆記本裏寫得密密麻麻,收獲滿滿。

「文章、地理、茶,盡識者嘸幾人。」正因為茶的學問深,每個人都有自己的一套主張,又因茶是嗜好性飲品,主觀之見無可厚非,但作為報導者的責任不是有聞必錄,站在讓茶業更健康發展的立場上,重復探訪求證,成瞭最重要的基本功,在這裏要特彆感謝不斷接受叨擾的諸位受訪者,願意相信我,並敞開心胸傾囊相授。

茶,不隻是消費飲品,背後更緊密貼閤著颱灣的人民與土地,一層撕不開的文化曆史薄膜,在無數次的現場訪談中,筆尖不自覺地沾上瞭農人們辛勤耕耘的汗漬與堅毅不撓的淚水,政治與商業則是這個産業上方的無形縴絲,雖然摸不透,但總能深刻感受其影響力道,這是也是茶報導復雜的挑戰。

《茶知錄》談的不是茶的時尚,卻是茶的時事,不是品味知識的傳遞,而是嘗試以人文角度,介紹颱灣茶在産銷、食安、勞動人力、物種保育、技藝傳承、土地倫理等麵嚮的內省外觀,希望每一個議題都能讓讀者繼續深思,品味一杯茶香的背後,我們要的是一個什麼樣的颱茶願景?

圖書試讀

用户评价

這本書的名字「茶知錄:颱灣茶葉拼圖」,讓我有一種預感,它不隻是關於茶葉本身,更是一種對颱灣這塊土地的探索。我一直對颱灣的地理環境和人文曆史充滿好奇,而茶葉,無疑是連接這兩者的絕佳媒介。颱灣島四麵環山,氣候多變,從北到南,從高山到平原,不同的風土孕育齣截然不同的茶葉風味。這本書,我希望它能像一張地圖一樣,帶領我穿越颱灣的山川河流,去探訪那些隱藏在雲霧繚繞中的茶園,去瞭解不同地區茶樹的生長環境,以及這些環境如何塑造瞭茶葉獨特的香氣與滋味。我想象著,書中可能會細緻地描繪齣文山包種的清雅花香,凍頂烏龍的醇厚甘甜,阿裏山高山茶的鮮爽迴甘,以及東方美人茶的獨特蜜韻。更重要的是,我期待它能深入探討這些茶葉背後的人文故事。比如,那些世代居住在高山上的茶農,他們如何與自然和諧共處,如何在艱辛的環境中堅持傳統工藝?又比如,不同曆史時期,茶葉在颱灣扮演的角色,它如何影響瞭颱灣的經濟發展,又如何融入瞭颱灣人的生活方式?我希望這本書能夠將這些零散的知識和情感串聯起來,形成一幅完整而生動的颱灣茶葉畫捲。讀這本書,我感覺就像是在進行一場尋根之旅,去尋找我們作為颱灣人,與這片土地最古老、最真摯的連接。

评分這本書的題目「茶知錄:颱灣茶葉拼圖」,讓我立刻聯想到那些在颱灣各地探訪的經曆。我一直覺得,颱灣的茶,它就像一張巨大的拼圖,每一塊碎片都蘊含著獨特的故事和風味。這本書,我猜它會像一位經驗豐富的嚮導,帶領我逐一尋訪這些碎片,並將它們完美地拼接在一起。我特彆好奇,書中會如何描繪颱灣不同區域的茶業風貌?比如,從北部高山茶的清新脫俗,到中部烏龍茶的醇厚內斂,再到南部紅茶的濃鬱醇香,每一種茶都有它獨特的個性和魅力。我希望書中能夠詳細介紹這些茶葉的生長環境、采摘時間、製作工藝,以及它們各自的品飲特點。更重要的是,我期待它能夠深入挖掘這些茶葉背後的文化內涵。例如,不同地區的茶文化是如何形成的?茶在當地人的生活中扮演著怎樣的角色?有沒有一些與茶相關的有趣傳說或習俗?這本書,我感覺它不僅僅是在介紹茶葉,更是在展現颱灣這片土地的多元文化和獨特風情。我希望它能夠喚醒我內心深處對颱灣茶的記憶,並激發我繼續探索的熱情。

评分「茶知錄:颱灣茶葉拼圖」這本書,光是書名就讓人立刻勾起瞭濃濃的在地情感。「颱灣茶葉拼圖」,這個詞組太精準瞭,簡直就像在說我心底最深處的那些關於颱灣茶的迴憶。我從小在茶鄉長大,鼻腔裏永遠都帶著一股淡淡的茶香,清晨的露水、午後的陽光,甚至是下雨天的泥土味,都和茶有著韆絲萬縷的聯係。這本書的齣現,讓我覺得好像有人終於把我們這些零散的、在生活中不經意間碎片化的茶文化經驗,給一塊一塊地拼湊起來瞭。我一直覺得,颱灣的茶不僅僅是飲品,它承載瞭太多曆史、太多人的故事、太多這片土地的獨特風土。從北部的文山包種,到中部的凍頂烏龍,再到南部的紅茶,每一款茶都有它自己的脾氣,自己的故事。這本書,我猜它一定不會是那種枯燥的産業報告,它應該會像品一杯好茶一樣,有層次,有餘韻,有溫度。我期待它能帶領我重新認識我從小就熟悉的那些茶,用一種全新的視角,去發掘它們隱藏在杯盞之下的深厚底蘊。也許,它會讓我發現一些我從未留意過的細節,或者喚醒一些早已塵封在記憶深處的片段。我尤其好奇,書中會如何描繪茶農們的辛勤付齣,以及他們一代代傳承下來的製茶工藝。這些都是支撐起颱灣茶葉這幅拼圖最最關鍵的元素。我甚至覺得,這本書的齣現,本身就是颱灣茶文化一次重要的梳理和呈現,它不僅僅是給愛茶的人看的,更是給所有熱愛這片土地的颱灣人看的,它能讓我們更深刻地理解,我們腳下的這片土地,是如何孕育齣如此迷人的茶香。

评分這本書的題目,「茶知錄:颱灣茶葉拼圖」,給我一種感覺,它不僅僅是關於茶,更是在講述一個關於“地方”的故事。我一直覺得,颱灣的茶葉,它與這片土地緊密相連,它的味道,就好像是這片土地上風土人情的縮影。這本書,我希望它能夠以一種非常貼近大地的方式,去展現颱灣茶葉的魅力。我期待它能夠深入到颱灣的各個角落,去發掘那些不為人知的茶葉故事。比如,書中是否會描繪那些在山間隱居的茶農,他們如何與大自然和諧相處,又是如何用最純粹的方式製作茶葉?是否會講述那些世代經營茶行的傢族,他們如何將茶葉的傳統技藝傳承下來,並與時俱進?我希望這本書能夠用一種非常具象、非常有畫麵感的方式,去呈現颱灣茶葉的生産過程,從茶樹的種植,到茶葉的采摘,再到最後的製成,每一個環節都充滿瞭智慧與汗水。這本書,我覺得它會是一次對颱灣“在地性”的深度探索,一次對颱灣茶文化最本真的呈現。我希望通過閱讀這本書,我能夠更深刻地理解,為什麼颱灣的茶,能夠擁有如此獨特的風味,它背後又承載著多少這片土地的故事。

评分「茶知錄:颱灣茶葉拼圖」,聽到這個書名,我就覺得它一定不是一本普通的茶書。我一直覺得,颱灣的茶,它有一種特彆的氣質,一種屬於我們這片土地的、獨一無二的韻味。這本書,我猜它一定能夠觸及到我們內心深處對颱灣茶的情感共鳴。我小時候,傢裏大人就喜歡泡茶,茶桌上總是不缺一兩壺熱騰騰的茶。有時候是跟鄰居聊天,有時候是跟親戚朋友聚會,茶總是扮演著重要的角色,它連接著人與人之間的情感,也承載著傢庭的溫暖。這本書,我希望它能把這些生活中的點滴,那些關於茶的溫暖迴憶,都給記錄下來。它不隻是關於茶葉的品種、産地、衝泡方法,更重要的是,它會講述茶背後的故事,那些人情味的故事。比如,那些老一輩的製茶師,他們是如何將一生的心血傾注在茶葉上的?那些茶農,他們又是如何在大自然的懷抱中,用雙手創造齣如此美好的味道?我期待這本書能夠用一種非常細膩、非常貼近生活的方式,來展現颱灣茶葉的多樣性。它可能不會有太多艱澀的專業術語,而是用一種更具畫麵感、更具情感的方式,讓我們感受到颱灣茶的魅力。我希望讀完這本書,我不僅能更瞭解颱灣茶,更能感受到颱灣這片土地上,那些淳樸而美好的生活方式,以及人們對茶的熱愛與傳承。

评分「茶知錄:颱灣茶葉拼圖」這個書名,對我來說,它不隻是關於一本寫茶的書,它更像是一種召喚,召喚我重新審視我與颱灣茶之間那份深厚的情感。我從小就對颱灣的山林懷有深深的敬意,那些高聳的山巒,孕育瞭無數珍貴的寶藏,而茶葉,無疑是其中最令人驕傲的一項。我總覺得,颱灣的茶葉,它不隻是屬於某一個地方,或是某一種特定的人群,它更像是滲透進我們整個社會肌理中的一種文化符號。這本書,我期待它能夠以一種宏大的視角,去勾勒齣颱灣茶葉的全貌。它可能不僅僅局限於介紹幾個知名的茶葉品種,而是會去探討茶葉在颱灣的整個曆史發展軌跡,從早期的引進、種植,到後來的改良、創新,以及茶葉如何一步步走嚮世界。我希望書中能夠觸及到茶葉背後的經濟、政治、社會等多方麵的影響。比如,在不同的曆史時期,茶葉對颱灣經濟的貢獻是怎樣的?茶葉的貿易又如何塑造瞭颱灣與世界的關係?更重要的是,我期待它能夠展現茶葉如何深入颱灣人的日常生活,它不僅僅是一種飲品,更是一種生活方式,一種社交媒介,一種文化傳承。這本書,我猜它會用一種嚴謹而不失溫度的方式,去揭示颱灣茶葉背後復雜的脈絡,將那些分散的、零散的知識點,拼湊成一幅完整而深刻的颱灣茶葉圖景。

评分「茶知錄:颱灣茶葉拼圖」這個書名,讓我對它充滿瞭期待。我一直覺得,颱灣的茶葉,它不隻是一種飲品,它更是一種生活態度,一種對品質的追求,一種對美好的嚮往。這本書,我期待它能夠從一個更感性的角度,去詮釋颱灣茶葉的內涵。我希望書中能夠描繪齣,品飲颱灣茶時那種寜靜緻遠的感覺,那種在裊裊茶香中,與自己對話的片刻。我更期待它能夠展現,颱灣茶如何融入到我們的生活中,它不僅僅是餐桌上的點綴,更是一種情感的寄托,一種友誼的象徵。我希望書中能夠講述一些關於茶的“人情故事”,比如,那些因為茶而結緣的朋友,那些通過茶傳遞的關懷和祝福。這本書,我覺得它會是一本充滿溫度的書,它不會有太多生硬的理論,而是用一種更具啓發性的方式,去引導讀者感受颱灣茶的美好。我期待它能夠喚醒我內心深處對茶的熱愛,讓我重新審視自己與茶的關係,並從中獲得更多的靈感和啓迪。

评分「茶知錄:颱灣茶葉拼圖」,這個書名本身就充滿瞭吸引力。我一直對颱灣的茶葉産業充滿著好奇,覺得它就像一個龐大而精密的係統,但又充滿瞭人情味和地方特色。這本書,我希望它能夠為我揭開這個係統的神秘麵紗,讓我更深入地瞭解颱灣茶葉的方方麵麵。我期待它能夠從宏觀的角度,去梳理颱灣茶葉發展的曆史脈絡,展現它如何一步步走到今天的地位。同時,我也希望它能夠關注微觀的細節,去深入探究不同茶葉品種的特點,比如它們的香氣、滋味、口感、衝泡方法,以及它們的保健功效。更吸引我的是,我希望書中能夠展現颱灣茶葉産業的創新與發展。例如,有哪些新興的茶葉品牌,它們是如何在傳統的基礎上進行創新的?有哪些新的種植技術或製茶工藝,正在為颱灣茶葉注入新的生命力?這本書,我覺得它會是一次對颱灣茶葉産業的全麵掃描,一次對其內在價值的深度挖掘。我期待它能夠提供給我豐富的信息和深刻的洞察,讓我對颱灣茶葉有一個更全麵、更立體的認識。

评分「茶知錄:颱灣茶葉拼圖」,這個書名就好像在說,颱灣的茶,就像一塊塊散落在各地的珍寶,需要我們用心去發現,去收集,去拼湊。我一直覺得,颱灣的茶,它不隻是一個簡單的商品,它更是一種文化的載體,一種曆史的見證,一種生活哲學的體現。這本書,我期待它能夠以一種非常人性化的視角,去講述颱灣茶葉的故事。它不應該僅僅是列舉茶葉的品種和産地,更應該去關注那些與茶息息相關的人們。我希望書中能夠描繪齣那些世代相傳的茶農傢庭,他們是如何在這片土地上辛勤耕耘,又是如何將祖輩的經驗代代相傳。我也希望能夠看到那些充滿熱情的製茶師,他們是如何在傳統工藝的基礎上,不斷創新,為颱灣茶注入新的活力。這本書,我更期待它能夠去探索茶與颱灣這片土地的深層聯係。比如,不同地區獨特的自然環境,是如何賦予瞭茶葉獨特的風味?那些古老的茶樹,又承載瞭怎樣的曆史記憶?我希望這本書能夠用一種充滿人文關懷的筆觸,去展現颱灣茶的多元麵貌,讓讀者在品味茶香的同時,也能感受到颱灣這片土地上,人與自然和諧共生的美好景象。

评分這本書的名字「茶知錄:颱灣茶葉拼圖」,讓我感受到瞭一種精緻的匠心。我一直覺得,颱灣的茶,它有種獨特的細膩與精緻,這不僅僅體現在茶葉本身的品質上,更體現在製茶過程中的每一個環節,以及飲茶人對待茶的態度上。這本書,我希望它能像一位技藝精湛的拼圖師,將颱灣茶葉的精華,一塊一塊地、有條不紊地呈現齣來。我期待它能夠深入到颱灣茶葉的每一個細微之處,去挖掘那些不為人知的奧秘。比如,書中會不會詳細介紹不同茶葉品種的起源,它們是如何在這片土地上紮根、生長,並最終演變成我們今天所熟知的風味的?我希望它能夠詳細闡述不同製茶工藝的精髓,從萎凋、揉撚到發酵、乾燥,每一個步驟都蘊含著製茶師傅的智慧與經驗。我特彆想知道,書中會不會去探究不同産地、不同海拔、不同季節的茶葉,它們之間究竟存在著怎樣的差異,這些差異又是如何體現在茶葉的香氣、滋味和口感上的?我期待這本書能夠用一種非常專業而又不失趣味的方式,去解讀颱灣茶葉的“密碼”。它不僅僅是告訴我們“是什麼”,更會去探究“為什麼”,讓我們從根本上理解颱灣茶葉的獨特魅力。這本書,我感覺它會是一次精密的解剖,一次細緻的描摹,一次對颱灣茶的深度挖掘。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有