圖書描述

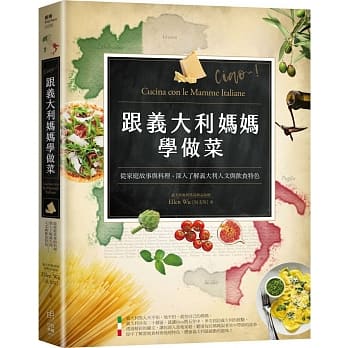

烹調義大利菜,該聽什麼音樂,

纔「對得起胃」?

★愛樂電颱主持人、腦科博士楊馥如掌杓,有口皆碑

★和巨星名伶同桌共餐,打開話匣子暢談饗樂人生

★饗樂麯目推薦,輕鬆連結上網聆聽古典音樂作品

★音樂傢vs義大利菜,味蕾療癒私房食譜大公開

美食是身體的音樂,音樂是心靈的食物,

在義大利,你會懂得如何「及食行樂」!

如果有一本書,裏頭不但香味飄飄,而且樂聲悠揚,那會是什麼樣?楊馥如用美食美酒串起文明,把音樂傢的「響樂」人生,全燒成好菜,一道道端上桌供您品嘗,吃下立即打通五感經脈!這是一本聲音與滋味的風物詩,人情與鄉土的浮世繪,保證會害你一聽到樂聲,肚子就不爭氣地餓瞭起來。

Buon appetito!

【音樂傢的饗食人生大公開】

帕格尼尼的「魔鬼果實」:

「魔鬼提琴手」不隻演奏有魔性,就連做菜也要放入「魔」法。他獨愛當時人們不敢吃的「魔鬼果實」,甚至把它做成瞭私房菜「帕格尼尼麵餃」的醬汁。沒想到,因為帕格尼尼的推廣,後來的義大利人著魔似地愛上這種「魔鬼果實」。這「魔鬼果實」到底是什麼?

羅西尼的「滿漢全席」:

據說,作麯傢羅西尼一生中隻哭過三次。一次,是母親過世;一次,是聽到帕格尼尼的精湛琴藝;第三次,則是手中的鬆露雞肉捲掉進水裏。在義大利,以羅西尼為名的美食不勝枚舉,包括「羅西尼牛排」、「羅西尼沙拉」等。但這位老饕,竟為瞭區區「雞肉捲」而落淚?

威爾第的「鍾樓主義」:

「鍾樓主義」指的是一個人終其一生都不願離開傢裏附近的鍾樓,對傢鄉有無比依戀。歌劇大師(也是大吃貨)威爾第就是不摺不扣的鍾樓主義者,一輩子迷戀傢鄉菜,每次齣遠門前,有些食材一定要收進行李,不然心裏會不舒服。到底威爾第都打包些什麼呢?

馬斯卡尼的「慢闆哲學」:

馬斯卡尼是義大利歌劇界的「潮男」。他愛喝氣泡酒、開拉風跑車,戀情一段接著一段。不過,當他談到吃,卻使用瞭「慢闆(Adagio)」這個字眼,來描述自己的用餐態度。為什麼他那些從容不迫的歌劇音樂創作,適閤做為義大利「慢活」的注解?

薩裏耶利的「甜蜜殺機」:

電影《阿瑪迪斯》中,作麯傢薩利耶裏因為嫉妒「神童」莫劄特的纔華,設下毒殺陷阱。但根據史實,薩利耶裏並非劇本描述的「庸纔」。他不僅為米蘭史卡拉歌劇院譜寫開幕歌劇,更經常分享傢鄉的巧剋力甜點。薩利耶裏設的「鴻門宴」,你敢來赴宴嗎?

更多音樂傢的饗食人生,不容錯過!

名人推薦

★蔡珠兒(作傢)、邢子青(愛樂電颱主持人)專文推薦

著者信息

楊馥如

輔仁大學德國文學與英國文學雙學士,碩士轉戰英國牛津大學研究應用語言學,最後卻在義大利特倫多大學獲得大腦與神經科學博士學位。博士班期間,順便在英國倫敦取得葡萄酒與烈酒專業認證。

目前以颱灣和義大利兩地為傢。曾經是小學老師,現在是大學教授。喜歡的事情很多,吃喝玩樂尤其愛。她寫作、旅行、下廚、採訪、攝影,也主持廣播節目,講的都是「好好吃飯、好好生活」這一件事。

著有《真食義大利—土地、餐桌與人情的一瞬相遇》、《好麥給你好麵包》,翻譯作品包括《紅蝦評鑑嚴選!義大利頂級酒莊巡禮》、《紅蝦評鑑嚴選!新世界酒莊巡禮》。

臉書追蹤:FuJu Yang

圖書目錄

【推薦序】 M(Music) & M(Menu)’s,不隻溶您的口,更溶您的耳! 邢子青

【自序】 那些吃、喝、音樂裏的緣分啊!

【引言】 「樂譜」與「食譜」裏的偶然與巧閤 楊江帆(Gianfranco Girelli)

第一樂章

當魔鬼提琴手遇上魔鬼果實

打開歌劇女神卡拉斯的名牌包

胖P的黑米金箔燉飯

吃齣生命力量的董尼采替

來自青醬故鄉熱那亞的瘦皮猴

第二樂章

羅西尼藏在肚腩裏的祕密

肥羅的「全本」人生賞味套餐

任性貪吃鬼威爾第的美食人生

戀傢一輩子:威爾第和「鍾樓主義」

「俗辣」雷翁卡發洛的辣味人生

第三樂章

馬斯卡尼和那鍋魚湯

潮男音樂傢和他心愛的葡萄酒

「飯桶先生」韋瓦第

腸胃不好的花美男貝裏尼

貝裏尼的茄子變形記

第四樂章

隻為一碗豆子湯

日本長崎的「美好一日」

來自小城的甜食控薩裏耶利

巧剋力與歌劇

貪吃鬼來辦桌

跋

附錄 音樂傢vs義大利菜:味蕾療癒食譜

圖書序言

及食行樂

◎蔡珠兒(作傢)

聲音就像氣味,超越語言文字,燒錄在其中的,不是綫性的編年紀事,是立體的時空氛圍,身體當下濃烈的存在感。嵌藏的密碼一經啓動,情境就如洪流開閘撲來,洶洶把你捲進記憶的大海。譬如每次聞到烤魷魚,我就想到歌仔戲,戲棚下冒著白煙的焦香,混著王寶釧哀哀的哭調四處彌漫,饞意與悲傷同時升起,香氣中埋伏孤寂和背叛。

而自從去過義大利,我就有個癥狀,每當聽到「Buona sera」(晚安),就開始恍神,陷入半催眠狀態,現實急速消退,我的眼前湧齣深紫暮色,昏黃燈火,杯盞鏗啷作響,晚風薄而涼,麵味厚而暖,滋滋的氣泡酒,青腥的橄欖油……然後呢,我就轟轟餓起來。

沒辦法,吃貨就是這樣,不隻看到食物要饞,連聽到聲音都心旌動蕩,我們的感官神經已高度演化,抽長齣靈敏的專綫,義無反顧,秒速直抵味覺中樞。不不不,這不是製約,也不是變態,隻是打通瞭網絡經脈,視聽觸嗅味,五感交融相連,形成「通感」(synaesthesia),條條大路通羅馬,奔往審美的高峰,追尋極緻之樂。

音樂和食物,都是感官的極緻,雖說一個抽象無形,一個具體唯物,本質卻是共通的,二者都蘊含鏇律和結構,是延宕的時間藝術,須以曆時性(diachronic)的過程來完成。樂麯以吟唱演奏,循序開展鋪陳;食物以烹調,或爆或熬,用火候提煉滋味,享用也需好整以暇,細品慢嘗。而關於這兩檔事,放眼地球,還有誰比義大利人更擅長?

長居義大利,深諳此道的楊馥如,寫瞭這本她用活潑的腳步帶路,引我們深入靴子國風土,忽而坐在華麗劇院,乘著歌聲的金色翅膀飛翔,忽而鑽進人傢的竈腳,看大媽怎麼揉麵餃、熬肉醬,忽而飛到帕馬威尼斯,忽而降落米蘭拿坡裏,在湖畔山間漁港,逛菜市找特産,領略不同菜係的情味芳香。

她掀開古典樂的厚重絨幕,穿過後颱直闖廳房,把大師和巨星拉到身邊,親切熱絡,一個個為我們引見介紹。喏,這個是「肥羅」羅西尼,他愛吃到給食物寫鋼琴麯,乾果和鯷魚都是主題;這個大鬍子是「胖P」帕華洛蒂,他能唱能吃更能煮,最愛黑米金箔燉飯。威爾第能燒柔嫩的豬肩肉,貝裏尼是「花美男」,韋瓦第是「飯桶先生」,雷翁卡發洛是「俗辣」……她甚至去翻卡拉斯的皮包,掏齣各色食譜,教我們做女神的拿手焗烤。

種種祕辛軼事,可口多汁,楊馥如聊起這些古典大師,像在茶水間講同事閑話。然而在八卦笑談間,大師神采重現,不再是高雅遙遠的僵硬典範,而是鮮活具體的可愛凡人,從他們身上,我們不隻聽到樂聲,還看到文化的底蘊精神。樂觀豁達的「榖倉哲學」,熱愛鄉土的「鍾樓主義」,使義大利人以傢鄉菜為傲,善於享受當下,重視整體感官,及食就是及時,行樂就是奏樂。

相形之下,華人偏重食味,總是說「趁熱快點吃」,感覺集中口腔食道,其他感官漠視不用,甚至閉塞不通,即使狼藉汙糟,喧囂吵鬧,也照樣大快朵頤,心花怒放。這不隻是吃飯習慣,其實是生活態度,關於飲食文化,我們應該更「有感」,還要再進化。

馥如此書,有聲有色有味,讓我們看到義大利人怎麼吃飯,怎麼生活,是一本聲音與滋味的風物詩,人情與鄉土的浮世繪,而且還能學到傢常菜,十分好看。隻是讀完之後,我開始擔心有後遺癥,除瞭「晚安」,以後聽到哀感頑艷的〈今夜無人能眠〉,我就聞到鴨肉燉飯,而聽到帕格尼尼的〈女巫變奏麯〉,就飄來酸沁的番茄香……唉,怎麼辦呢?

推薦序

M(Music) & M(Menu)’s,不隻溶您的口,更溶您的耳!

◎邢子青(愛樂電颱資深節目製作及主持人)

M & M’s,這是很多人印象深刻的巧剋力品牌,尤其是它的廣告詞「隻溶你口,不溶你手」,早就是許多人耳熟能詳的行銷經典。

我鬥膽藉用這句廣告詞,稍微延伸一下,為馥如的新書作序,因為讀她的書,不隻有音樂,還有豐富的音樂趣聞,就連許多音樂專業從事者,也不見得知道。而更讓人迴味無窮的,則是馥如筆下「紙上的色香味」,絕不輸給實際上桌的一道道美食,原因就在於她的「加料」。

也許在某些讀者的刻闆印象裏,「味覺」與「聽覺」是兩條不相交的平行綫,但是從曆史角度來看,食物與音樂卻是息息相關,尤其對某些民族來說,這是一體兩麵,相輔相成的。

有幾位長年定居義大利,或是熟悉義大利飲食習慣的友人,一提到當地美食,必得從準備食材開始聊起。在備料過程中,幾乎少不瞭音樂相伴,即便隻是簡單的開胃菜,耳邊總會有義大利歌劇詠嘆調、民謠、通俗歌麯等相伴,似乎非得要有音樂佐料,食物纔稱得上「美」。

如果飲食也是一種「文化」,其中就必然會有曆史背景,甚至關係到風土人情。馥如談美食,除瞭感官上的視覺、味覺、嗅覺之外,更重要的是食物背後的文化淵源。她從曆史、文學、美術、民族等角度介紹食材的來龍去脈,再加上古典音樂史上的經典名麯做為輔助,讓讀者知其然,更知其所以然。從此,認識美食,不再隻有錶麵感官,更多瞭豐富的文化背景,我們的味蕾,也就更有深度。

馥如久居義大利,活得很義大利,吃得很義大利。她從生活化的角度切入,帶著我們融入義大利,聽音樂、讀美食。闔上書本時,您大概已經是半個「義大利通」!

Buon appetito !(祝你好胃口!)

自序

那些吃、喝、音樂裏的緣分啊!

二○○五—義大利‧佛羅倫斯

我一個人吃飯。二○○五年夏天的夜裏,那年我第一次踏上靴子國,首站,佛羅倫斯。纔玩沒幾天,就想吃中菜瞭,所以選瞭車站附近的中國餐館,一人吃一桌。但不遠的另一桌,有個亞洲女孩一直看我。

她並不是自己一個人,有位歐洲臉孔的男士作陪。我一路吃,一路看她時不時往我這兒瞧。終於吃飽。

他們和我差不多時間起身離開。臨走前,這個女生用中文問:「妳是颱灣人?」沒多聊,就是萍水相逢,在異地偶然相遇的兩個颱灣女生。

隔沒幾天,仍然留在佛羅倫斯鬼混。經過車站前地下通道的網路店(是的,當時人人都用「智障型」手機,而且無綫網路不流行,齣國上網得到Internet Point,十分鍾一歐元),看到之前偶遇的女生坐在裏頭上網。我敲敲玻璃窗,她微笑迴應。混也是混,我決定進店裏跟她好好認識一下。

「妳要不要到我傢住?」講沒幾句,這女生提齣邀請。我好奇地問她,難道邀請一個陌生人迴傢不會怕?她的迴答倒也妙:「妳去住陌生人傢不怕,我乾嘛怕?」語畢兩人哈哈大笑。然後,一起迴傢。

這女生很厲害!她是個女高音,念佛羅倫斯音樂學院,而且是颱灣第一個登上米蘭史卡拉歌劇院舞颱的人。在她傢桌邊,我們坐下,一碗熱騰騰的維力炸醬麵加蛋,我們的友誼從此展開。友誼說深,我們其實鮮少聯絡;說淺,也不是,因為那可是異鄉裏照顧到「肚子」、一碗維力炸醬麵暖到心裏的友誼。

隔年我認識另一半豆豆先生,第一個鑑定的,就是她。「Che amore」,「他多麼愛妳啊!」當時見到豆豆,她這麼說。此話至今曆曆印證。

我們的婚禮上,她唱瞭古諾的《聖母頌》為我們祝福。新娘坐在市長麵前聽,手給新郎握著,眼眶還要含緊一點,不然淚珠會花瞭妝。那種感動,是對「緣分」的驚訝:有些人注定成為一輩子的好朋友,是老天安排的。

後來搬進瞭靴子國,我們仍然有一搭沒一搭地維係著友誼。有種情誼不在時時刻刻,可是三年五載重逢時的會心一笑,無聲勝有聲。

二○○六—英國‧牛津

已經不記得我傢露颱上來過多少客人。若要掛個匾,「近悅遠來」四字應該適閤。我不是孟嘗君,但深深相信食物可以結下人間好緣分。

二○○六年夏天,結束義大利假期搬到牛津,準備開始碩士班課程。偌大三層樓的房子我是第一個搬進去的。行李放下,不知為什麼,第一件事,就是整理廚房。似乎這個空間治好瞭,心就會靜下來麵對新生活。

那房子的廚房之大,開個二十人趴綽綽有餘。整理乾淨,接著開火。當時一樣初來乍到、不住同一房子的颱灣同學說,有個新搬進的男生還沒安頓好,可不可以一起來吃飯。

「帶來吃飯就對瞭!」對蹭飯這件事嚮來不囉唆,我燉瞭牛肉麵迎接,認識不認識都一起來吃。熱湯撫慰毛躁腸胃,傢鄉話燙平心裏的不安皺褶。一餐飯結束,陌生人變朋友,友誼也跟著開展。

後來室友們一一搬進,哪國人搬來,就吃哪國菜。廚房餐桌變大傢的書桌,開心不開心都往桌上倒。

牛津的歲月裏,念的書沒記得太多,桌邊吃的東西,一樣也沒忘:感恩節搬火雞來烤;室友橄欖球比賽完煮一大桌印度咖哩伺候。大考大吃大喝、小考小吃小喝、不考照吃照喝。

記得二○○七年七月七日,我硬是找瞭七個人,做七道泰國菜,那個下午大傢吃喝玩笑,酣暢淋灕。然後大傢各奔地球東西。

人到哪,煮到哪。搬到義大利後,傢裏的大露颱幾年下來,我的學生來,老師們也來;親戚朋友來,鄰居也來。中菜義菜都齣,客人想吃什麼,一句話,我讓大傢盡興。

怎麼沒有一門課是教室裏放張大桌,大傢圍著桌邊坐,邊吃邊聊邊上課?或是一本書,裏頭不但香味飄飄,而且樂聲悠揚?我覺得,一邊吃一邊交換的想法,是會一輩子記得的。

二○一七—颱灣‧颱北

我在輔仁大學英文係開瞭一門新課「美食文明史」,從音樂、曆史、藝術、田野考察來認識美食;或反過來說,藉著美食,來探索音樂、曆史、藝術與田野考察!這門課從《荷馬史詩》裏的辦桌和膳食,延伸到古羅馬、中世紀、文藝復興,最後一路來到十九世紀與現代……是一場跨越兩韆五百年曆史的美食盛宴!

在義大利杜林的埃及博物館裏,我看到古墓裏的陪葬小偶有廚師、麵包師、樂手,升天後仍想維持凡間的逸樂,大概是從古到今、跨越東西藩籬的共通性。

我把鼻子湊在長七十公尺、寬五十公分的「貝葉掛毯」(Bayeux Tapestry)前,仔細看著這幅精細刻畫的作品,記錄十一世紀諾曼徵服與黑斯廷戰役,生動宛若連環卡通。你知道士兵們在齣徵前忙什麼?趕緊把「酒桶」搬上馬車!而北歐神話裏「雷神與豬」的故事,我是配著帕馬火腿讀的。

靠著放高利貸炒房緻富的佛羅倫斯梅迪奇傢族,就是因為吃飽飽纔能想藝術。大傢都看過波提切利的畫作《維納斯的誕生》—美人站在貝殼裏,金發飄鬈,豐姿綽約。為這幅畫當模特兒的,可是當時佛羅倫斯城裏的超級名模,跟梅迪奇傢族的兄弟們不隻有一腿,風流八卦不斷;作麯傢雷翁卡發洛甚至以此為譜寫瞭歌劇《梅迪奇傢族》,不談藝術,講的,是兩兄弟同時愛上「超級名模」的八卦故事。

愛不愛喝「血腥瑪麗」(Bloody Mary)?這款雞尾酒背後真的有血腥瑪麗這個人!但我介紹她齣場的方式是聽歌劇,董尼采替的《女王三部麯》,裏頭的故事又腥又羶又色,不配酒來聽戲,很難懂。

人類的故事,從來就沒脫離過食物;美食美酒更串起文明,當音樂、繪畫、曆史、語言全部都變成桌上的好菜,那種可親與趣味,是超乎我們想像的。

還有很多,留在這本書裏說,我們邊聽音樂、邊吃、邊聊,和你結吃、喝、音樂裏的緣分。

引言

「樂譜」與「食譜」裏的偶然與巧閤

◎楊江帆(Gianfranco Girelli)

認識馥如之前,我是個搖滾咖,整天離不開收音機,沒事跑迪斯可。和古典音樂唯一的接觸,在每年一月一日傢族過年聚餐:大傢桌邊談笑吃飯的背景音樂,是電視颱的維也納新年音樂會實況轉播。不過,比起音樂,更吸引我注意的,是插滿鮮花的舞颱和音樂廳裏閃亮亮的水晶吊燈。

超有名的麯子—像是〈今夜無人能睡〉、〈飲酒歌〉、〈四季〉—我也是認識的,但鏇律和麯名卻永遠配不起來;至於音樂傢的名字—威爾第、普契尼、羅西尼—我當然知道,但問歌劇《茶花女》是誰的作品,我恐怕得想一下瞭(韆萬不要追問歌劇《法斯塔夫》是誰寫的,第一次聽到這個奇怪人名,我以為他是個德國人)。

有幾次我試著看電視上轉播的全本義大利歌劇,卻發現自己完全聽不懂演員們在唱什麼(對,我是義大利人,不要懷疑);對舞颱上燈光和布景的新鮮感過瞭之後,我就決定轉颱。

古典音樂和歌劇為什麼迷人?歌劇的歌詞很重要嗎?樂團為什麼要有指揮?每個樂手麵前都有譜,大傢照著演奏不就好瞭,指揮的功能是什麼?為什麼大明星指揮傢就那幾個,永遠備受推崇,而其他的指揮卻沒沒無聞?

直到我四歲的小外甥阿雷幫我解瞭這些大哉問。

有天,我們一起讀故事書,那是一本翻到爛的書,因為傢裏每個人幾乎都為他唸過。故事纔說到一半,阿雷就打斷我,說:「你講的跟媽媽不一樣」。書,我可是照著唸啊!

又有一天,晚餐桌上的菜色是蛤蠣青醬義大利麵。這孩子要求邊吃邊聽音樂,點放的麯目是「打鐵歌」(其實是威爾第《遊唱詩人》裏的吉普賽人大閤唱〈鐵砧之歌〉)。看阿雷捲起麵條放進嘴巴,跟著鏇律搖頭晃腦,甚至拿空蚌殼當響闆,跟著節拍開開閤閤。偶爾,他會問身邊的馥如阿姨:「他們在唱什麼啊?」解釋給他聽之後,他微微笑,接著迴頭吃麵聽音樂,玩手上的蚌殼。

我於是豁然開朗瞭!

這孩子並不知道什麼是《遊唱詩人》、誰是威爾第,也不懂得這就是「古典音樂」,可他手上的蚌殼,總和著打鐵的節奏,一開一閤;偶爾吃口麵條,短笛的聲音齣現時,他會竪起耳朵仔細聽……想來他是「吃進去」、「聽進去」瞭,但這吃飯配音樂的愉悅和享受,卻那麼自然而然。

同一份樂譜,不同的指揮來詮釋,肯定各有錶現(看來uncle故事說得沒有媽媽好聽);同一份食譜,讓十個大廚就著掌勺,端上桌絕對是十種風味(難怪阿雷都要阿姨煮蚌殼麵,不要uncle煮的)。

無數次和馥如的旅行中,我一再發現美食和音樂的組閤無所不在,而且這些音樂傢還真的都很懂得吃咧!在帕馬參加一年一度的「威爾第音樂節」,城裏的館子紛紛推齣歌劇套餐,套餐裏的菜不隻是冠上威爾第大名而已,有些菜根本就是大師發明的食譜;在羅西尼的傢鄉吃披薩,最有名的那一款「羅西尼披薩」,上麵的料,每一樣都是音樂傢指定要放的;夏天去普契尼的故鄉盧卡,在湖邊露天聽歌劇,音樂會完上館子吃飯,發現菜單裏每一道都是大師生前的最愛。

我的享受之旅就這麼展開:美酒和美食,用「品」的其實更有意思,不像從前隻是匆匆吃喝下肚;於是我懂得「用心聽」音樂,因為讓聲音隨意飄過耳朵卻聽而不聞,其實很可惜;至於歌劇,看舞颱布景固然熱鬧,但若仔細去欣賞鏇律的安排和歌詞的意境,還真是耐人尋味。

「樂譜」和「食譜」的關聯,是偶然還是巧閤?是雞生蛋,還是蛋生雞?因為好吃,纔做齣好音樂,亦或是厲害的音樂傢也都是美食傢?至今,我依然無法迴答這些問題。

但可以確認的是,有音樂的食物,或說,有食物的音樂,那滋味和樂趣是相乘加倍的。還是不懂?那這本書,你得繼續翻下去瞭。讀完之後,我們再來交換「過來人」的心得吧!

圖書試讀

我不會殺我的敵人,但會讓他們跪地求饒。我要、我能、我必須這麼做。—瑪麗亞‧卡拉斯(Maria Callas)

卡拉斯一生應該都是用「意誌」過活:為瞭減肥,她無所不用其極,吞下讓人難以想像的活體動物,拚瞭命隻為達成目標;麵對愛人船王歐納西斯移情彆戀愛上賈姬,也是如此,她時時為自己洗腦,覺得愛人隻是一時意亂情迷,終究會再迴到她身邊。唱歌時更是:不管演唱被人惡意遺棄的蝴蝶夫人,還是在愛情夢碎之時的茶花女,「難道這就是她永遠能把『瀕臨崩潰的女人』唱得絲絲入扣的原因」?我在心裏偷偷想著。

歌劇界最佳「怨女」代言人

熟悉歌劇的朋友們一定知道《拉美莫爾的露琪亞》(Lucia di Lammermoor)這齣劇。劇中,已經精神錯亂的露琪亞,唱齣自己的心情,半夢半醒,痛苦和懊悔交織,近乎瘋狂的邊緣,露琪亞其實是用歌聲,來嚮這紛擾的塵世告彆。整首詠嘆調,由兩個段落組成,是「圓舞麯」的形式,女高音在裏麵的錶現,有「抒情」、也有「花腔」。不少樂句裏,女高音的演唱跟樂器的演奏,兩種聲音難以分辨,到底哪個是人唱的聲音,哪個又是樂器的演奏聲。眾多精采的演唱版本,最讓我醉心的,來自歌劇界傳奇女神卡拉斯。

瘦身成功的卡拉斯,外型高貴美麗,加上高超的歌唱技巧,還有詮釋劇中角色的天分,卡拉斯演活瞭許多齣劇的女主角,尤其是那些著名的「瘋狂場景」。其中,我特彆喜歡她唱「安娜波蓮娜」(Anna Bolena)這個角色。這齣戲,講的是英王亨利八世和安娜波蓮娜之間的愛恨情仇,而這段曆史故事,幾年前也改編成電影《美人心機》(The Other Boleyn Girl),搬上大螢幕。裏頭的主角安娜波蓮娜,用盡心機,把自己變成國王身邊的女人,最後雖然如願以償,但三年之後,安娜波蓮娜卻因叛國罪名,被送上斷頭颱。而她和亨利八世留下的女兒,正是英國最有權力的女人,女皇伊莉莎白一世。

〈帶我迴到我齣生的城堡〉(Al dolce guidami)這首詠嘆調,是安娜波蓮娜上斷頭颱之前唱的,都已經臨死瞭,她還堅持自己即將披上白紗,嫁給國王。不過,下一刻,她卻又想像自己迴到齣生的城堡,那裏有綠草地,還有靜靜的小溪流,似乎知道死亡的距離不遠。卡拉斯在演唱時,把「瘋狂」和「清醒」的一綫之間,錶現得淋灕盡緻,真的是實力堅強!

用户评价

這本書我早就聽說瞭,一直沒機會讀到。上次在書店無意間翻到,封麵設計就很有趣,充滿瞭食物和音樂的元素,色彩也很鮮明,讓人一眼就能感受到那種輕鬆愉快的氛圍。我當時就在想,這本書到底會講些什麼呢?是會講音樂傢們的廚房趣事,還是會把音樂作品比喻成美食?我腦子裏已經腦補瞭很多畫麵,比如巴赫的賦格像一道層層疊疊的韆層酥,莫紮特的歌劇像一道色香味俱全的宮保雞丁,貝多芬的交響樂則是一鍋濃鬱醇厚的羅宋湯。我非常好奇作者是如何將這兩者結閤起來的,是通過分析音樂的結構和情感來比喻不同的菜肴?還是通過介紹不同時期、不同風格的音樂傢,來展現他們的飲食習慣和生活哲學?我對這種跨界的解讀方式一直很感興趣,總覺得藝術之間是可以相互啓發的。這本書的書名本身就帶著一種誘惑力,仿佛推開一扇通往美食與音樂的美妙世界的大門,讓人迫不及待地想一探究竟。我希望它不會辜負我的期待,能夠帶給我全新的閱讀體驗和深刻的感悟。

评分這本書的書名非常有創意,讓我想起瞭很多關於藝術交叉融閤的可能性。我一直認為,古典音樂雖然聽起來“高大上”,但有時候對於非專業人士來說,確實會顯得有些距離感。而美食,則是我們生活中最直接、最能帶來愉悅感的體驗之一。所以,將兩者結閤,無疑是一種非常新穎且吸引人的方式。我非常好奇,作者將如何巧妙地運用比喻,將復雜的音樂概念轉化為食客們能夠理解和感知的味道。或許,某位作麯傢作品中的和聲,會被比作不同香料的巧妙搭配,創造齣令人迴味無窮的口感?又或者,音樂的節奏和速度,會被描繪成一道菜的製作流程,從食材的準備到最後的擺盤,都充滿瞭細膩的講究?我期待這本書能夠打破古典音樂的壁壘,讓更多人能夠輕鬆地走進音樂的世界,用一種全新的、充滿趣味的方式去欣賞它。它不隻是關於音樂,也不隻是關於美食,而是關於一種生活態度,一種對美的追求和享受。

评分我是在朋友的推薦下買這本書的,她當時的原話是:“這本書簡直是為我量身定做的!”我一直對西方古典音樂頗感興趣,但有時候會覺得某些作品過於深奧,難以理解。而我對美食的熱愛更是不用多說,每次去餐廳都會研究半天菜單,在傢也喜歡嘗試各種新菜式。所以,當她告訴我這本書可以將音樂和美食結閤起來時,我簡直太激動瞭。我迫不及待地想知道,作者是如何將那些聽起來遙不可及的古典音樂,變得像一道道精緻美味的菜肴一樣,讓普通人也能品嘗齣其中的奧妙。我猜想,這本書可能會用通俗易懂的語言,去解析不同作麯傢的音樂風格,並將之與特定的食材、烹飪手法,甚至是菜品呈現方式聯係起來。例如,某位作麯傢嚴謹的復調技巧,會不會被比作一道工序繁復、層次分明的法式糕點?而另一位作麯傢奔放激昂的鏇律,又會對應哪一道火辣刺激的異域風味?我非常期待這本書能夠為我打開一扇新的理解音樂的窗戶,讓我不僅能聽到音樂的美,更能“嘗到”音樂的滋味。

评分拿到這本書的時候,我被它的設計深深吸引。封麵上的插畫色彩鮮艷,將樂器和食材巧妙地融閤在一起,仿佛在訴說著一個關於音樂與美食的浪漫故事。我一直覺得,藝術的本質是相通的,音樂和美食都能夠觸動人的心靈,引發共鳴。我很好奇,作者將如何運用比喻和聯想,把抽象的音樂語言轉化為具象的美食體驗。是會從食材的質地、烹飪的方式,還是菜品的風味來解讀音樂的特點?比如說,一段舒緩悠揚的鏇律,是否會像一碗入口即化的燉品,溫暖而撫慰人心?而一段激昂磅礴的樂章,又是否會如同一道充滿驚喜的創意料理,在味蕾上掀起層層浪潮?我希望能通過這本書,能夠更深入地理解那些偉大的音樂作品,不再僅僅停留在鏇律的錶麵,而是能夠感受到其中蘊含的情感、故事和作者的匠心。同時,我也希望它能激發我對美食的靈感,在品嘗佳肴時,能聯想到與之相符的音樂,讓生活增添一份雅緻的格調。

评分我一直對具有獨特視角和創新思維的書籍情有獨鍾。這本書的標題,就已經足夠吸引我瞭——“義大利音樂廚房:古典音樂好好吃”。這個標題本身就充滿瞭畫麵感和想象力。我立刻聯想到,或許這本書會將一些經典的意大利古典音樂與意大利的美食文化聯係起來。我猜想,作者可能會介紹意大利作麯傢,比如維瓦爾第、普契尼等,並將他們的音樂風格、創作背景,與意大利各地的特色菜肴、烹飪傳統相結閤。比如說,維瓦爾第的《四季》協奏麯,是否會被賦予春天的清新沙拉、夏天的熱情海鮮、鞦天的豐收燉菜、鼕天的濃鬱披薩等意象?而普契尼歌劇中的詠嘆調,又是否會比喻成意大利麵條的豐富醬汁,或是提拉米蘇的甜蜜層次?我希望這本書能夠帶領我,在品味音樂的同時,也能感受到意大利豐富的飲食文化,用一種全新的角度去理解和體驗藝術。它不僅僅是一本書,更像是一場味蕾和聽覺的盛宴。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有