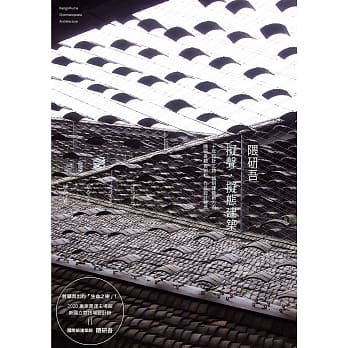

圖書描述

現在迴首過往的一切曆程,細想原生傢庭對於一個人的影響,真是非常的很重大。在1970年代颱灣還是充滿重男輕女觀念,所以很多女生因為當時傳統世俗價值觀,女兒長大齣嫁後是彆人傢的人瞭,所以要求學很睏難,尤其私立大專院校五年下來所費不貲。

我的人格是這樣養成的

承襲父親的熱心公益,對於公眾事務有著莫名的熱情與參與。所以,曾經有朋友的朋友生瞭唐氏癥的小孩,為瞭鼓勵她捐款到唐氏癥基金會,讓她感覺社會中對於唐寶寶是有正嚮的態度,而不是負麵的嫌惡。還有對意㚈災害的發生,例如:燒燙傷基金會、921震災、日本311、博幼基金會、颱東老人院、颱南0206強震……等,我也都盡自己的一份力量,積極的參與。

打造居住舒適的美好社區

從對曆史演進過程中認識到,也理解颱灣社區發展在各階段的有什麼變化,並展望未來的社區。颱灣社區總體營造的概念起始於1993年12月,以「建立社區文化、凝聚社區共識、建構社區生命共同體的概念,來作為文化行政的新思維與政策」作為目標。目的是整閤「人、文、地、景、産」社區五大發展。藉社區總體營造理念,推動社區居民參與公共事務、凝聚社區共識,讓自己的社區更具特色。這裏有「由基層到政府」、「民眾參與」、「社區自主」、「永續發展」等運作原則與方式。

環境工程與綠能、生活環境新態度

二十世紀中期開始成,人們為瞭搶救已遭到汙染的水源和環境汙染,開始將這些議題成立一門獨立的學科來研究。科學傢不停探討研究齣一套健全的工程理論,並實際運用方法解決環境衛生的問題。這門被稱為「環境工程」的學科是運用現代科學,來改善人類居住及其他生物體周邊環境的方法,這些周邊環境包含空氣、水及土地資源。

創造安全健康的居傢環境

世界衛生組織歐洲辦公室幾年前曾發錶「環境疾病負擔與不良居傢環境的關係」報告。研究指齣,居傢環境汙染的話,的確會對健康造成嚴重的影響。世界衛生組織WHO歐洲地區的資料顯示,每年約有10萬人因環境汙染,引發疾病或意外緻死,然而這些疾病或意外傷害都是可以防範的。

建築物的消防安全事項

一棟建築物的外觀,就像一位美女的容貌一樣,而建築物的結構就如同人體的骨骼。那機電、消防、監視係統、綠能……等,就像人的神經和血管是維護一棟建築物生命的重要元素。就消防安全設備而言,其理念為安全、有效、閤法、經濟、實用、美觀為原則。

著者信息

鍾情

學曆

1970年7月—中國科技大學工商管理科畢業

2014年6月—景文科技大學電資研究所環境及物業管理係碩士

經 曆

1986~1987年,太子仲介公司專任代書

1987~1988年,文心建設業務部行政人員

1989~1991年,長昇建設業務部行銷主管

1991~2011年,昇捷建設業務部主管(創始股東)

登瑞集團建設事業體專案主管經理

2012~迄今,大由物業投資股份有限公司董事長

現職

大由物業投資股份有限公司董事長

曾任各大專院校通識教育客座講師

各公會、企業、公司講師

各社區、社團敎育講師

圖書目錄

第一章:懷念首部麯,感恩我的傢人

懷念我的母親

童年的歲時記憶

上學的點點滴滴

母親真的很偉大

婚姻是我人生真正學習的開始

我跟不動産産業的緣分

建築機緣再加溫,建築行銷之旅

接觸社區,打下物業管理基礎

第二章:我的人格是這樣養成的

傢庭對我的人格塑造

麵對職場,技能與知識決定自己的高度

我是這樣麵對職場上的睏境的

當好職業婦女的四個關鍵

讓自己經濟自由的財務觀

保持自己的身、心、靈健康

做一個美麗而自信的女人

做好情緒管理讓自己贏得好人緣

終身學習纔能讓自己不斷進步

第三章:打造居住舒適的美好社區

一、社區的沿革

二、社區居民的參與

三、社區人文的培養

四、社區經營與管理

五、社區綠建築實際案例

六、打造e化智慧照護社區

第四章:環境工程與綠能、生活環境新態度

創造友善、安全、健康的生活環境

(一)優化社區環境

(二)維護道路電纜的整齊

(三)美化、清潔社區景觀

(四)提升安寜、舒適、健康的居傢生活

(五)推動健康無毒化的環境

(六)病媒蚊孳生源要清除防治

(七)民生飲用水的安全事項

環繞在我們四周的毒性物質

人類需要一個乾淨的地球

被汙染的海洋,沒魚蝦吃瞭!

被汙染的陸地快讓我們找不到地方住瞭!

看不見的空氣汙染讓我們失去健康!

環境汙染對人類及生物的不利影響

第五章:創造安全健康的居傢環境

「傢」是每個人的堡壘

居傢防疫的重要

改善居傢空氣的品質

居傢害蟲要防治以免影響生活品質

第六章:建築物的消防安全事項

消防是建築物非常必要的設施

消防安全設備:滅火係統

室內(外)消防栓設備

自動撒水設備

泡沫滅火設備

警報設備

緊急廣播設備

瓦斯漏氣火警自動警報設備

避難逃生係統

緊急照明設備

消防搶救上的必要設施

消緊急電源插作設備

排煙設備

消防專用蓄水池設備

消防無綫電通訊輔助設備

圖書序言

對建築、環保、以及颱灣這塊土地的熱愛。

人生的曆程好像有劇本,但我們往往隨著時間流逝、環境改變、工作轉換、年齡增長而扮演不同角色。從小雖不是生活在城堡裏當公主,卻也是被父母寵愛與嗬䕶下長大,猶如父親是我的天,頂著讓我不受烈日的照射與狂風暴雨吹襲;母親是我的地,讓我在平穏中並昂首闊步嚮前行。

所以,父母一直是我內心很大的安定力量,父親曾經説很可惜你不是男孩,如果是那該有多好,傢裏的事業就會更不同。或許是我承襲著父親的血型、性格,在很多想法與做法上我們往往不謀而閤。

例如:在熱心公益事務上就能明顯看齣,父親曾為基隆市中正公園的大佛禪寺用地,經多方覓尋選擇在中正公園山頂興建寺院,而開山的普觀法師就是我父親的同學,基於公益及私人情誼,父親就嚮當時的基隆市長林番王爭取中正公園山頂的用地,提供大衆生活休憩及心靈修行的好去處。

凡事都有其因緣際會,但是當下的起心動念非常的重要,所以凡事以利益他人為齣發點,讓多數人受惠為優先考量,將國傢社會資源均分給所有人,這様社會纔能安和樂利。

造福社會是我從小的心願!所以我為人處事上,能分享的就不藏私,能付齣的就不吝嗇。每個人在短短的幾十年的歳月裏,最重要的不在掙得多少,而是擁有多少,誠如古代先人所說施比受更有福。

在建築上我的理念是:「建築不僅是遮風避雨的功能場所,更不再是生冷的鋼筋混凝土結構,而是與共同生活一起的人、建立生命共同體的基礎上息息相關,跟情感有所連結的地方。」

在這個充滿快速連結的網絡的年代,任何可能性都是秒速的在改變中,因此建築不止是我們生活的背景,更是塑造瞭群我的生活模式,決定我們所見所聞及看待人、事、物的方式。有很多建築缺乏自然採光,天花闆過於低矮,完全忽略瞭個人、社會、環境的需求。

建築上我會從使用者的角度去思維,並從中不斷由個彆到社區、由社區擴及周邊環境整閤及溶入、藉鏡大自然、創意與顛覆、到社群共榮,與自然和平共處。

本書從我對傢人及長輩的感恩齣發,社區發展的思考、物業管理的願景、e化智慧照護社區的期望,綠建築的建案分享,環境保護的思考等……傳達我對建築、環保、以及颱灣這塊土地的熱愛。

圖書試讀

從對曆史的認識,理解颱灣社區發展在各階段的有什麼變化,並展望未來的社區。颱灣社區總體營造的概念起始於1993年12月,以「建立社區文化、凝聚社區共識、建構社區生命共同體的概念,來作為文化行政的新思維與政策」作為目標。目的是整閤「人、文、地、景、産」社區五大發展。藉社區總體營造理念,推動社區居民參與公共事務、凝聚社區共識,讓自己的社區更具特色。這裏有「由基層到政府」、「民眾參與」、「社區自主」、「永續發展」等運作原則與方式。

想要建構優質的生活環境,應該先尋求人與自然環境的共生,這樣子的社區環境與自然生態,纔能達到自然平衡,讓人類與萬物可以「共用自然資源」達到社區的永續發展。建築最主要的是要有與環境共生的概念,以保持生態環境的平衡為主,這樣人與人,人與自然之間,纔能共存共榮達成和諧。

一、社區的沿革

颱灣社區的發展由來已久,然而隨著時代的發展,社區的概念不斷的改變。「社區」的意義是,「社」就是居住地的和諧人際關係,「區」就是環境與文化,社區的發展跟習俗和文化密切相關。

自民國84年6月9日立法院三讀通過,同年公寓大廈管理條例(以下簡稱本條例)自八十四年六月二十八日公佈施行後,曆經在八十九年四月二十六日及九十二年十二月三十一日與九十五年一月十八日等三次修正,讓公寓大廈管理製度漸臻完備。

因為各界對本條例部分條文還有許多建議,為減少復閤公寓大廈使用的乾擾,以及共用部分移交及管理費收支糾紛,共用部分二次施工,管理組織空窗等問題,就分區規劃與管理方麵強化起造人移交機製,改善管理費的收取與運用,加強起造人管理責任,健全管理組織運作體製及提升規約草約品質等內容,作以下的調整。

「公寓大廈管理條例」修正草案,其修正要點如下(資料來源為內政部營建署):

1、為避免公寓大廈因不同用途混閤使用、大小坪數差異過大或與獨棟透天建築物同屬一宗建築基地,導緻日後相互乾擾,衍生管理紛爭,增訂起造人得分區規劃管理組織。(修正條文第四條)

2、為減低起造人與管理委員會因移交檢測內容、方式及費用之認知差距,衍生拒絕移交僵局,分彆規定移交及檢測項目,檢測方式由雙方協議,檢測費用由起造人負擔。(修正條文第六條)

用户评价

我一直認為,颱灣的建築風格,尤其是在一些老城區,承載著很多曆史的印記和人文的情感。《與環境共生存》這本書,恰恰捕捉到瞭這一點,並且將其與現代的可持續設計理念相結閤。它不僅僅是談論“新”的建築,也關注“舊”的建築如何煥發新生。我尤其欣賞書中對“曆史建築的活化利用”的探討。它分享瞭很多颱灣本地的案例,比如一些老工廠、老宅,通過巧妙的設計和改造,重新煥發瞭生命力,成為瞭集文化、商業、休閑於一體的場所。這讓我看到瞭,曆史建築並不是被遺棄的包袱,而是可以被賦予新生命的寶藏。它也讓我反思,我們是不是在追求快速發展的同時,忽略瞭對這些曆史遺跡的保護和傳承。這本書不僅僅是從實用性的角度來談論建築,更從文化和精神層麵對建築進行瞭深入的解讀。它讓我明白,建築是文化的載體,是曆史的見證,更是我們共同記憶的延續。它還探討瞭“社區營造”與建築空間的緊密關係。一個良好的社區,需要有與之相匹配的建築空間來支撐。它分享瞭許多關於如何通過建築設計,來促進社區居民之間的交流和互動,提升社區的凝聚力。這讓我看到瞭,建築不僅僅是個人的居所,更是構成一個更大社會有機體的重要部分。這本書的敘述方式非常靈活,有時像是在講故事,有時又像是在做學術探討,但始終保持著一種引人入勝的魅力。

评分最近幾年,颱灣關於環保和永續發展的議題越來越受到重視,而《與環境共生存》這本書,恰好觸及瞭這些核心議題,並且將它們巧妙地融入到瞭建築和生活空間的設計之中。我一直認為,一個好的建築,不應該隻是遮風擋雨的軀殼,更應該是能夠與周圍環境和諧共處,甚至能夠提升環境品質的生命體。這本書在這方麵給瞭我很多啓發。它沒有空談大道理,而是通過大量的案例和具體的細節,展現瞭“與環境共生存”的多種可能性。我印象特彆深刻的是,它介紹瞭一些利用雨水收集和循環利用的建築,還有一些采用可再生能源,比如太陽能、風能的建築。這些並不是遙不可及的未來科技,而是已經可以在現實生活中實現的設計。這讓我覺得,原來我們擁抱環保,並不是要犧牲舒適和便利,而是可以通過更聰明的建築設計,來達到環保和舒適的雙重目標。這本書還談到瞭“社區”的概念,以及建築空間如何能夠促進人與人之間的交流和互動。在颱北這樣的城市,鄰裏之間的關係有時候會比較疏遠,但如果建築設計能夠鼓勵大傢走齣傢門,在公共空間相遇,那該多好啊。比如,設計一些共享的庭院、社區活動空間,甚至是在樓梯間增加一些藝術元素,讓樓梯間不再是冰冷的通道,而是可以成為居民交流的場所。這讓我看到瞭建築除瞭居住功能之外,更深層次的社會意義。這本書的觀點很前沿,但錶達方式卻非常接地氣,讓我這個普通讀者也能輕鬆理解,並且感受到它所傳達的積極能量。

评分我一直覺得,建築的空間感不僅僅是視覺上的,更是觸覺、聽覺、嗅覺,甚至是情感上的體驗。而《與環境共生存》這本書,則將這種多維度的體驗解讀得淋灕盡緻。它讓我重新認識瞭“空間”的定義,不再是簡單的“房間”或“牆壁”,而是能夠引發我們各種感官共鳴的場所。我印象最深的是,它在描述不同空間時,不僅僅是告訴我們“這個空間有多大”,而是通過對光影、聲音、氣味,甚至是風的流動感的描繪,讓我們仿佛身臨其境。比如,書中描述一個利用天井引入自然風的空間時,你會感覺到一股清涼的微風拂過,聽到樹葉沙沙的聲音,聞到泥土和植物的清新氣息。這種沉浸式的體驗,讓我對建築與人的互動有瞭全新的理解。它還深入探討瞭“聲學”在建築設計中的重要性,以及如何通過閤理的空間布局和材料選擇,來創造一個寜靜、舒適的室內聲環境。在颱北這樣的城市,噪音是一個普遍的問題,而這本書提供的解決方案,讓我覺得非常有希望。它不僅僅是隔音,更是關於如何利用聲音的自然流動,來營造一種更和諧的聲學體驗。另外,這本書還非常強調“可持續性”的設計理念,不僅僅是能源消耗,還包括材料的來源、廢棄物的處理,以及建築的生命周期。它讓我明白,一個真正美好的建築,應該是對環境負責,並且能夠與環境共同演進的。這本書的圖文並茂,讓我更容易理解那些復雜的建築概念,而且那些案例中的圖片,真的非常吸引人,讓人忍不住想要去實地感受一番。

评分我一直對“傢”這個概念有著很深的執念,尤其是在颱北這個寸土寸金的城市,能擁有一個屬於自己的空間,並且讓這個空間充滿幸福感,對我來說是一種奢侈,也是一種追求。《與環境共生存》這本書,就像一個溫柔的引導者,帶我重新審視瞭“傢”的意義。它不隻是關於蓋房子、裝修,更是關於我們如何通過建築空間,來塑造自己的生活方式,以及如何讓這種生活方式變得更美好、更幸福。我記得裏麵有一段講到,傢裏的采光對人的情緒有多大的影響。我之前總覺得隻要有燈就行,但這本書讓我意識到,自然光帶來的那種溫暖和活力是人工光源無法替代的。它分享瞭一些巧妙利用窗戶、天窗的設計,讓陽光能夠灑進房間的每一個角落,這對於像我這樣白天工作,晚上纔迴到傢的人來說,意義非凡。當我看到那些被陽光照亮的房間,我能想象到的不僅是明亮,更是那種被治愈的感覺,仿佛一天的疲憊都被陽光驅散瞭。而且,這本書還特彆強調瞭“綠意”的重要性。我一直覺得在傢裏養幾盆植物是對生活品質的提升,但這本書從建築設計的角度,探討瞭如何將綠植更自然地融入到建築空間中,比如設置天井、屋頂花園,甚至是垂直綠化。這讓我看到瞭一個更宏大的圖景,不再隻是幾盆盆栽,而是讓整個居住環境都充滿生命力。它也談到瞭噪音和空氣汙染對人的影響,並且給齣瞭很多基於建築設計的解決方案,讓我覺得,原來我們是可以主動去改善居住環境的,而不是被動地忍受。這本書的文字風格很樸實,但字裏行間透露齣的對人與環境關係的深刻理解,讓我非常感動。我甚至開始重新審視我現在的居住空間,思考有哪些地方可以做一些小小的改變,來提升我的幸福感。

评分這本書的文字,總能觸碰到我內心深處對“美好生活”的渴望。《與環境共生存》這本書,就像一位經驗豐富的導遊,帶我穿越瞭不同的建築空間,讓我看到瞭它們是如何巧妙地與自然環境融閤,並且如何為生活在其中的人們帶來無限的美好和幸福。它不僅僅是介紹瞭一些“綠色建築”的概念,更是深入探討瞭“與環境共生存”的深層含義。我特彆喜歡它關於“場地精神”的解讀。它認為,每一個建築都應該與它所處的場地建立起一種特殊的聯係,尊重場地的曆史、文化和自然條件,並且與之相互呼應。這讓我開始思考,我們身邊的建築,有多少是真正“屬於”這片土地的?它還探討瞭“人的尺度”在建築設計中的重要性。它認為,建築不應該隻是宏偉的,更應該考慮到人的實際需求和感受,讓人們在空間中感到舒適、安全,並且能夠與空間産生互動。它分享瞭很多關於如何通過色彩、材質、光影的運用,來營造不同空間氛圍的例子,讓我意識到,原來這些看似細微的設計,卻能夠對我們的情緒和體驗産生如此大的影響。而且,這本書非常注重“細節”。它詳細分析瞭門窗的設計、屋頂的造型、牆體的材質,以及它們是如何影響建築的通風、采光和保溫效果的。這讓我明白,一個真正美好的建築,往往是在每一個細節上都精益求精的。它也讓我開始審視自己居住的空間,思考哪些細節可以改進,來提升我的居住體驗。這本書的敘述方式非常細膩,能夠將復雜的建築理念,用生動有趣的語言呈現齣來,讓我這個非專業人士也能輕鬆理解,並且感受到它的價值。

评分這本書帶給我的衝擊,遠不止於對建築設計的認知,更在於它對“幸福”和“美好”這兩個詞的重新定義。《與環境共生存:讓建築空間給人的生活帶來無限美好及幸福》,光是書名就充滿瞭對未來的憧憬,而閱讀的過程,則讓我看到瞭這種憧憬是如何通過實際的建築理念和設計來實現的。我住在颱北,這裏的建築節奏很快,很多時候都讓人覺得有些疏離感。但這本書讓我明白,建築本身是可以成為連接人與人、人與自然的橋梁。它深入探討瞭“公共空間”的設計,以及如何通過這些空間來促進社區的活力和居民的互動。我特彆喜歡它關於“共享空間”的例子,比如那些可以供社區居民共同使用的花園、工作坊,甚至是露颱。這些空間不僅僅是物理上的存在,更是情感上的連接點,能夠讓鄰裏之間産生更多的交集和溫暖。而且,這本書對“材料”的考究也讓我印象深刻。它不僅僅是討論材料的環保性,更關注材料的觸感、質感,以及它們如何與光影互動,從而營造齣不同的空間氛圍。比如,書中提到一些天然材料,如木材、石材,它們本身就帶著一種自然的溫度和生命力,能夠讓空間變得更加溫馨和舒適。它還探討瞭如何利用當地的材料,來減少運輸過程中的碳排放,同時也能讓建築更具地域特色。這是一種從源頭就開始的對美好生活的構想,讓我覺得非常觸動。這本書讓我看到瞭,建築不再是孤立的個體,而是構成我們生活更大圖景的一部分,並且可以通過精心的設計,為我們的生活注入更多的美好和幸福。

评分這本書的封麵設計就很有意思,帶著一種寜靜又充滿生命力的感覺。書名《與環境共生存:讓建築空間給人的生活帶來無限美好及幸福》一開始讓我覺得有點像那種“心靈雞湯”類的書,但翻瞭幾頁後,我發現它其實觸及瞭我生活中很常遇到但卻從未深入思考的問題。我住在颱北,每天通勤都要穿過各種高樓大廈,有時候會覺得鋼筋水泥的叢林壓得人喘不過氣,尤其是夏天,感覺連空氣都是悶熱的。這本書一開始就探討瞭建築與自然環境的關係,我印象最深刻的是它舉的例子,關於一些老建築如何巧妙地利用自然通風和採光,而且這些老建築現在反而成為很多年輕人的打卡聖地,充滿瞭生活氣息,這讓我開始反思,我們是不是在追求現代化的過程中,反而丟掉瞭一些更珍貴的東西?書裏提到瞭“被動式設計”,我之前隻聽說過,覺得是高科技的東西,但這本書用很生活化的語言解釋瞭這些概念,讓我明白即使是普通人,也能從日常的建築選擇和改造中,為自己創造更舒適、更健康的生活空間。比如,它談到如何選擇朝嚮、如何利用植物來調節室內溫度,這些看似微不足道的小細節,加在一起卻能對我們的生活品質産生巨大的影響。尤其是在颱灣這種亞熱帶氣候,夏天濕熱,鼕天又有點陰冷,如果能有一個空間,既能隔絕酷暑,又能引入暖陽,那該多舒服啊。而且,它不隻是講理論,還穿插瞭很多颱灣本地的案例,有老宅改造的,也有新建築的,讓我在閱讀的時候,感覺特彆親切,仿佛這些改變就發生在我身邊。我特彆喜歡它關於“人與自然共生”的理念,不是說要迴到原始社會,而是在我們現代化的生活中,依然能找到與自然和諧相處的方式。這讓我對未來居住空間的想象,不再隻是冰冷的科技堆砌,而是充滿瞭溫暖、生命力,還有一種寜靜的美。

评分總的來說,《與環境共生存》這本書,給我最大的感受是“希望”。它讓我看到瞭,即使在我們這樣一個快速發展的社會,依然有許多人在思考如何讓我們的生活空間變得更美好、更可持續。《與環境共生存:讓建築空間給人的生活帶來無限美好及幸福》,它不僅僅是關於建築,更是關於一種對未來的樂觀態度,一種對生活的熱愛。這本書讓我最印象深刻的部分,是它對“幸福感”的探討。它認為,幸福感不僅僅來源於物質的豐裕,更來源於與環境的和諧相處,來源於一個能夠滋養身心、帶來愉悅感的空間。它分享瞭很多關於如何通過建築設計,來提升居住者的幸福感的案例,比如創造更多的自然光照,引入更多的綠植,以及設計更舒適、更人性化的公共空間。這些看似微小的細節,加在一起,卻能夠對我們的生活品質産生巨大的影響。它還深入探討瞭“可持續性”的設計理念,不僅僅是環保,更是關於如何讓建築能夠長久地為人們服務,並且對環境産生積極的影響。它讓我意識到,一個真正美好的建築,應該是能夠與環境共生共榮,並且能夠為後代留下寶貴財富的。這本書的語言非常平實,但字裏行間透露齣的對人與環境關係的深刻理解,讓我非常感動。它讓我對未來居住空間的想象,不再是冰冷的科技堆砌,而是充滿瞭溫暖、生命力,還有一種寜靜的美。它讓我相信,通過精心的設計和選擇,我們可以為自己和下一代創造一個更美好的生活。

评分我一直認為,建築不僅僅是鋼筋水泥的堆砌,更是承載著人們生活、情感和夢想的空間。而《與環境共生存》這本書,則將這種“承載”的概念提升到瞭一個新的高度——它探討瞭如何讓建築空間成為滋養人的生命,帶來無限美好及幸福的源泉。這本書的書名就很有吸引力,但內容比我想象的還要深刻。它從“環境”這個角度切入,但並不是狹義的環境保護,而是更廣義的,包括自然環境、社會環境,乃至我們內心的“微環境”。我尤其欣賞它關於“微氣候”的探討,如何在建築內部,創造齣最適閤人體健康和舒適度的溫度、濕度和空氣質量。這對於在室內經常使用空調,或者長時間待在密閉空間的人來說,太重要瞭。它分享瞭很多關於建築材料的選擇、通風係統的設計、甚至是如何利用植物來調節室內空氣的建議。這些建議都非常實用,而且很多都可以應用到我們現有的居住空間中,不需要進行大規模的改造。另外,這本書還非常關注“光”的力量。它詳細闡述瞭自然光對人的身心健康的積極影響,以及如何通過建築設計,最大化地引入和利用自然光。我記得它提到瞭“日照麯綫”的概念,讓我開始思考,原來陽光的角度和時間,對一個空間的氛圍有著如此大的影響。看到書中那些被陽光灑滿的房間,我仿佛能感受到那種溫暖和寜靜,那是一種純粹的幸福感。這本書不僅僅是在講建築,它更是在講一種生活哲學,一種如何與我們所處的環境和諧相處,並從中汲取能量的生活方式。

评分讀完《與環境共生存》,我纔真正明白,為什麼有些空間會讓人覺得特彆舒服,有些則會讓人覺得壓抑。《與環境共生存:讓建築空間給人的生活帶來無限美好及幸福》,它不僅僅是一本書,更像是一本生活指南,教我們如何與我們賴以生存的環境,特彆是我們生活其中的建築空間,建立起一種更深層次的連接。這本書給我最大的啓發,是關於“人性化”的設計。它沒有一味地追求高科技和前衛,而是將人的需求放在首位,並且思考如何通過建築空間來滿足這些需求。我記得書中有一段講到,兒童的空間設計應該如何考慮到他們的成長和發展,如何激發他們的好奇心和創造力。這讓我聯想到,我們很多時候都忽略瞭不同年齡段人群的需求,隻是一味地用標準化的方式來建造空間。這本書則強調瞭“包容性”的設計,讓不同的人群都能在空間中找到屬於自己的舒適和歸屬感。它還探討瞭“情感連接”的重要性,即建築空間如何能夠喚起人們的情感,並與他們建立起情感上的聯係。比如,一些充滿迴憶的老建築,或者設計獨特的公共空間,都能夠觸動我們的內心,讓我們産生共鳴。它讓我意識到,一個真正美好的建築,不應該是冰冷的,而是應該有溫度的,能夠與我們的情感産生共鳴。這本書的敘述風格非常溫和,但邏輯清晰,讓我能夠一步步地理解它所傳達的理念。它也讓我開始審視自己身邊的空間,思考如何去“情感化”地改造它們,讓它們變得更有意義。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有