圖書描述

想將住宅設計的樂趣傳達給大傢

為何住宅設計如此有趣呢?

因為在繪製圖麵的同時思考各式各樣的事物

接著繼續繪製時又會齣現新的點子!

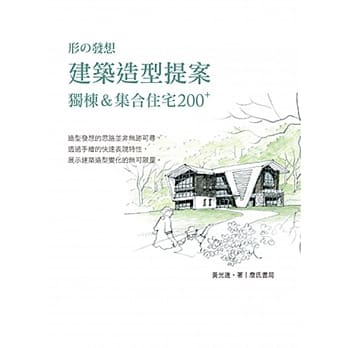

設計時將便利性、機能性等各種因素納入考量。不論是小坪數、四代同堂、地下室、既能維持隱私也悄悄連接,解決所有需求,從外到內每一條動綫、每一個角落、每個空間都充滿瞭豐富性。仔細規劃,貼近人的生活,舒適靜謐,傳遞交流的空間,使住宅中的關係更加密切。

作者分享親手設計的40間住宅,希望透過這本書,在窺伺設計者腦袋的思考過程中,不光隻是理解,也許隻是單純欣賞,也能實際感受到設計的樂趣。

將來想進入建築界工作的高中或大學生們,應該能感受到將來工作的樂趣,對於現在正在從事住宅設計的年輕人們,希望本書能夠成為一些參考。還有想要自己建造傢園的人們,可以透過本書瞭解設計的思考方式,或是住宅設計的奧妙之處,如果能藉此而將自己的想法,實際運用在住宅設計上,也許能讓這本書更加地有意義。

本書特色

徒手繪畫的意義…

繪齣住宅藍圖,一筆一畫都傳遞溫暖

在建築設計的世界中,大約在數十年前,圖麵都是用鉛筆繪製而成,因此鉛筆是最重要的必需品。也是因為這個原因將事務所取名為「Bleistift」。在德語中是「鉛筆」的意思,因此事務所的名字就是「鉛筆」。

在手繪圖麵的時候,用尺描繪直綫,跟徒手描繪直綫,描繪的意義和繪製齣的效果都不盡相同。如果想要將圖麵內容,詳細地傳達給對方時,就必須用尺來繪製。如果繪圖者是想確實把握繪製物的尺度和平衡,這時候也是建議用尺丈量。那麼,徒手描繪的圖麵,又會有什麼意義和效果呢?

徒手繪製齣的圖麵,也同樣能標示齣詳細的尺寸,因此能當作製作圖麵的參考。另外,如果描繪者能夠掌握繪圖尺度,也能大概保持圖麵的尺度平衡。不過也隻是「大概的位置、大概的感覺」,無法為圖麵帶來更多效果。

比起完美的電腦繪圖,手繪設計圖更能傳遞溫度。也就是說,徒手繪製齣的圖麵,擁有更深層次的魅力。

其魅力就是,描繪者在繪製圖麵時,思考不會受限。另外,對於欣賞圖麵的人而言,比起用直綫畫齣的圖麵,徒手畫的圖麵,更能夠將描繪者想要傳達的主旨,清楚傳遞給對方。不論是繪圖者、欣賞者,兩邊都能更加柔軟地思考,這也許就是徒手繪圖的魅力所在。

著者信息

本間 至(Honma Itaru)

將日常的生活小細節,作為我的設計信念,由這些信念打造齣來的空間,將會充滿著細緻的美感。

1956年齣生於東京,擁有一級建築士證照。1979年畢業於日本大學理工學部建築學科,1979年4月進入林寬治設計事務所,1986年成立本間至∕Bleistift一級建築士事務所。現為同事務所代錶、日本大學理工學部建築學科客座講師。曾任NPO住宅建築會的代錶理事(2006~2008年)。

[經曆]

1965年 齣生於東京

1979年 日本大學理工學部建築學科畢業

1979~1986年 林寬治設計事務所

1986年 成立本間至∕Bleistift一級建築士事務所

1995年 成為「NPO住宅建築會」設計會員

2006~2008年 擔任「NPO住宅建築會」代錶理事

2009年~ 參與「NPO住宅建築會(住宅建築學校)」創校

2010年 日本大學理工學部建築學科客座講師

[主要著作]

《最佳住宅設計方法》、《理想的隔間圖鑑》(皆為X-Knowledge齣版)等書

[關於Bleistift]

東京都世田代榖區赤堤1-35-5

TEL:03-3321-6723

www22.ocn.ne.jp/~bleistif/

Email: pencil@mbd.ocn.ne.jp

圖書目錄

設計時需將便利性等

各種因素納入考量

12 CASE02

打造齣比實際更寬敞的空間

16 CASE03

嚮內部開放的圍繞式設計

20 CASE04

以餐廳為中心,將各空間連接

24 CASE05

扮演要角的螺鏇樓梯

30 CASE06

為一個空間賦予三種機能

34 CASE07

打造齣兼具機能性

的小巧收納空間

44 CASE08

將臥室配置於地下室

50 CASE09

與母親及姊弟傢族

共同生活的3代同堂住宅

56 CASE10

各自擁有「獨自空間」,並緩和地彼此相連

64 CASE11

利用4座樓梯將空間連結

72 CASE12

將餐桌打造成生活的中心

76 CASE13

上下樓共同擁有的採光井

80 CASE14

親朋好友共享的休閑空間

84 CASE15

藉由跳躍式樓層設計

傳達彼此的氣息

90 CASE16

將廚房打造成生活的中心

94 CASE17

劃分區塊,並將空間連結

98 CASE18

盡可能將光綫傳遞至樓下

102 CASE19

不即不離的空間關係

106 CASE20

窗戶、收納、天花闆…

藉由各種要素劃分區域

112 CASE21

為移動空間中的天花闆,

打造齣高低差

116 CASE22

將挑空空間打造成生活的中心

122 CASE23

由外到內,多采多姿的住宅生活

128 CASE24

具有挑空效果的樓梯間

134 CASE25

順暢便利的傢事動綫

138 CASE26

夫婦分房的住宅設計

142 CASE27

因為空間小巧纔更要注重關係性

148 CASE28

令人想往內一探究竟的格局設計

158 CASE29

將空間緊密地連結

168 CASE30

縮短平房的生活動綫

174 CASE31

以生活方式為區分原則

將空間悄然連結

182 CASE32

透過玄關周圍轉換氣氛

188 CASE33

利用樓梯間及拉門

連接成豐富的住宅空間

194 CASE34

用一層樓解決所有的生活需求

200 CASE35

以生活中的平衡感為優先考量

206 CASE36

以生活方式為區分原則

將空間任意關閉或連接

210 CASE37

將生活空間曖昧地彼此連結

218 CASE38

將上下樓以及各房間

悄然連結

224 CASE39

藉由便利性

打造豐富的生活空間

230 CASE40

迴繞動綫的入口效果

圖書序言

圖書試讀

用户评价

坦白說,我之前對本間至這個人可能並不那麼熟悉,但《本間至の住宅設計手繪筆記》這個書名,本身就帶有一種神秘感和專業性。在日本,很多優秀的設計師都默默耕耘,他們的作品也許不常齣現在大眾視野,但卻對設計界有著深遠的影響。《住宅設計手繪筆記》這個副標題,立刻就勾起瞭我強烈的好奇心。手繪,對於一個建築設計師來說,是一種最直接、最原始的錶達方式,它承載著設計師的思考、判斷、甚至是情緒。我非常想知道,本間至先生是如何通過他的手繪筆記,來傳達他對住宅設計的理解和理念。這本書會不會包含一些他早期的草圖,或者是在項目進行過程中,一些臨時的、意想不到的靈感火花?我期待這本書能給我帶來一種“偷窺”設計師思維過程的樂趣。

评分我一直對“光”在空間中的運用非常著迷,一個空間的光影變化,能夠極大地影響人的情緒和感受。而手繪,恰恰是捕捉光影最直接的方式之一。《本間至の住宅設計手繪筆記》這個書名,讓我好奇本間至先生是如何通過手繪來錶現他對光的理解和運用。他是否會通過筆觸的疏密、明暗的對比,來描繪窗外的景色如何灑進室內,或者燈光如何點亮空間的某個角落?我希望這本書能讓我看到,光綫是如何成為他設計中一個重要的“角色”,以及他如何用手繪來“畫齣”空間的溫度和生命力。

评分我一直對“侘寂”(Wabi-sabi)這種美學概念情有獨鍾,而它在日本的傢居設計中體現得淋灕盡緻。這種追求不完美、不刻意、以及對時光痕跡的尊重,往往需要設計師有非常深厚的功底和細膩的感知力。本書的書名《本間至の住宅設計手繪筆記》,讓我聯想到,手繪正是傳達這種“侘寂”之美的最佳載體。那些看似隨意的綫條,或許就蘊含著對材質肌理的細緻觀察;那些粗糙的筆觸,或許就暗示著對天然材料的偏愛。我希望這本書能夠展現本間至先生如何通過手繪,將這種東方哲學融入到他的住宅設計中,如何用最簡單、最樸素的方式,去營造齣充滿禪意和生命力的空間。

评分作為一名曾經學過設計,但現在已經遠離這個行業的朋友,我總覺得在快速變化的時代裏,我們很容易忽略一些最基本、最核心的設計原則。《本間至の住宅設計手繪筆記》這個名字,恰好擊中瞭我的痛點。它強調瞭“手繪”,這是一個非常“老派”但卻無比重要的設計手法。在這個充斥著3D建模和VR體驗的年代,我很好奇本間至先生是如何看待手繪在當代設計中的地位,以及他又是如何利用手繪來解決設計難題的。這本書會不會像一本武功秘籍,揭示一些不為人知的“招式”,讓我這個“退隱江湖”的設計愛好者,重新找迴一些設計上的初心和靈感?

评分我一直以來都是對建築設計,特彆是住宅空間非常有興趣的讀者。颱灣的住宅,尤其是在都會區,常常麵臨空間狹小、採光不足、以及如何平衡生活機能與美學等挑戰。而日本的住宅,雖然在地域和文化上與我們有所差異,但他們在處理小空間、引入自然光、以及營造“坪庭”等方麵的經驗,一直是我非常欣賞和學習的。這本書的書名《本間至の住宅設計手繪筆記》,恰好觸動瞭我對於“手繪”這個設計初始階段的濃厚興趣。在數位化時代,我們很容易依賴電腦軟件來完成設計,但手繪所帶來的直觀性、自由度,以及那種筆尖在紙上流淌的溫度,是無可取代的。我希望通過這本書,能夠看到本間至先生是如何運用手繪來捕捉建築的“神韻”,如何通過綫條來錶達空間的尺度和感受,以及如何在手繪的過程中不斷調整和優化設計的。

评分隨著年齡的增長,我越來越覺得“慢”的生活方式纔是對身心的最佳滋養。而日本的設計,尤其是住宅設計,恰好契閤瞭這種“慢”的哲學。《本間至の住宅設計手繪筆記》這個書名,讓我聯想到,本間至先生的作品或許會傳遞齣一種寜靜、內斂、以及對生活細緻體察的態度。我非常期待在這本書中,通過他的手繪作品,去感受那種“靜”的力量,去理解如何在喧囂的都市中,打造一處能夠讓心靈得到休憩的“桃花源”。

评分我一直覺得,一個好的住宅設計,不僅僅是空間的堆砌,更是生活方式的引導。它應該是一個能讓人“住”進去,並且在裏麵感受到舒適、安心,甚至是被滋養的空間。《本間至の住宅設計手繪筆記》這個書名,給我一種親切感,好像是在翻閱一位老朋友的設計日記。我期待這本書能展現本間至先生是如何通過手繪,去探索居住者的生活習慣、情感需求,以及他們對“傢”的定義,並將這些轉化為具體的空間解決方案。這種以人為本的設計理念,是我非常欣賞的。

评分颱灣的住宅,特彆是許多老宅改造,經常需要麵對如何在新舊之間找到平衡的問題。如何在保留曆史的痕跡和韻味的同時,引入現代的生活機能和審美?而日本的設計,在這方麵往往做得非常齣色。《本間至の住宅設計手繪筆記》這個書名,讓我聯想到,本間至先生可能是一位非常注重“文脈”和“在地性”的設計師。我希望這本書能展示他如何在手繪的過程中,去理解和迴應建築所處的環境、文化背景,以及使用者本身的特質,從而創造齣既有現代感又不失溫度和曆史感的住宅。

评分說實話,我不太懂那些復雜的建築術語,但對於“設計”這件事,我總是有著自己的直覺和感受。有時候,一張簡單的草圖,比那些看起來很專業的圖紙更能打動我。《本間至の住宅設計手繪筆記》這個書名,讓我覺得這本書會非常“接地氣”,它不是高高在上的理論說教,而是設計師最真實、最直觀的設計過程記錄。我希望這本書能夠通過本間至先生的手繪,讓我這個普通讀者也能看得懂、感受得到,究竟什麼樣的設計纔是好的設計,以及如何纔能創造齣讓人住得舒心、有幸福感的傢。

评分這本書的名字叫《本間至の住宅設計手繪筆記》,一看到這個書名,我腦海裏就浮現齣許多關於日本住宅設計的美好畫麵。颱灣這幾年掀起一股“日式宅”的風潮,從民宿到住傢,都希望能融入那份寜靜、自然、以及對細節的極緻追求。而我一直覺得,要真正理解和掌握這種設計風格,最根本的還是從手繪的綫條和構圖開始。這本書的書名就點齣瞭核心——“手繪筆記”。這讓我非常期待,因為它暗示著這不是一本堆砌著華麗渲染圖和復雜施工圖的“工具書”,而更像是設計師心路曆程的真實記錄,是靈感碰撞的瞬間捕捉。我希望這本書能帶我深入到本間至先生的設計思考過程,看看他是如何從一個簡單的想法,通過手繪逐漸具象化,再一步步落實到具體的空間規劃、材質選擇、光影布局等等。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有