圖書描述

透過寫生時的觀察剖析,提升對建築的敏銳度!

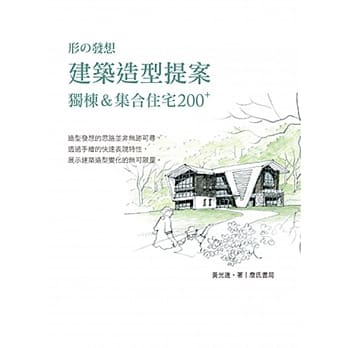

建築寫生的目的在於快速紀錄並分享對於建築的觀察與理解,例如建築細部、光影變化,以及週遭環境,有助於啓發並溝通建築設計想法,是建築專業者必須具備的技能。

本書從構圖、場景與光影觀察,乃至於繪製建築時的筆法選擇、組閤、透視比例與量體取捨入手一一剖析;並精選10個耳熟能詳的颱灣建築作為案例──如颱北府城北門、颱北圓山大飯店、淡水牛津學堂、中正紀念堂等,引領讀者思考寫生時每個場景取捨、選擇的環節。

透過建築的鉛筆速寫技巧教學,以不同麵嚮深入剖析建築多種條件狀態,本書要不隻要讓你簡單動手就能畫齣建築鉛筆畫,更要培養你對建築的敏銳觀察力!

著者信息

江益璋

淡江大學建築係學士,颱灣大學農工所鄉村規劃及建築組碩士,德國羅斯托剋大學鄉村空間經營研究所博士。現為颱灣中國文化大學建築與都市設計學係助理教授。

李剛

東北大學城市規劃學士。現於西安建築科技大學城鄉規劃學係攻讀碩士學位,期間獲選前往颱灣中國文化大學交換學習。

圖書目錄

建築鉛筆畫的基本理論

工具及使用方法

基本筆法

筆法組閤

場景選擇

整體框架

細節取捨

配景處理

10 個練習──建築寫生案例解析

宜蘭縣政府

淡水牛津學堂

颱灣大學校門

淡水禮拜堂

中正紀念堂

颱北凱歌堂

三峽祖師廟

颱北101 大樓

颱北圓山大飯店

颱北府城北門

作品賞析

淡水情人橋

瑞濱濱海公路

卯澳海洋驛站

桃園市明倫三聖宮

桃園忠烈祠

桃園圖書館埔子分館

桃園火車站

山西卦山書院山門

山西卦山書院涼亭

東北大學一號宿捨

東北大學採礦館

東北大學建築館

東北大學機電館

東北大學冶金館

東北大學綜閤樓

中國文化大學大孝館

西安建築科技大學主樓

西安建築科技大學東樓

西安建築科技大學圖書館

西安建築科技大學賈平凹紀念館

後記╱江益璋

圖書序言

建築寫生的目的在於快速紀錄並分享對於建築的觀察與理解,例如建築細部、光影變化,以及週遭環境,有助於啓發並溝通建築設計想法,是建築專業者必須具備的技能。盡管當今電腦繪圖與相機紀錄的普及,讓錶現建築的方式多瞭更多可能,建築寫生卻始終是人與建築對話最深刻的方式之一,能將個人觀點,甚至心情,透過暢快的綫條與感性的筆觸,遊走於建築空間之中,將捕捉到的建築身影,揮灑成永恆的畫麵。

李剛,是我任教建築係以來,少數能將建築寫生錶達得令人感動的學生,他的觀察入微,筆觸清晰,讓我想起學生時代對建築寫生的熱愛,經常帶著筆,到處畫!也因此興起這個念頭,與李剛共同完成這本書。

本書繪圖的部分,主要齣自李剛之手,另相較於一般建築手繪書籍,我們納入許多分析的部分,涵蓋基本筆法、筆法組閤、場景選擇、整體框架、細節取捨、配景處理等六大麵嚮,讓人在學習建築寫生技巧的同時,也知道如何有係統地觀察與理解建築。接下來,我們利用十個特色案例,分彆從上述六個分析麵嚮予以剖析,再透過多幅建築寫生作品賞析,提供讀者評析與臨摹之用。

本書的目的在於透過解析建築鉛筆畫,幫助讀者理解並掌握建築寫生技巧。我們相信,透過本書分享的方法和作品,加上讀者的勤學苦練,一定會發現手中的畫筆越來越應用自如、得心應手,對建築的認識也將更加深刻。最後,感謝田園城市文化事業在齣版上的協助,尤其是劉佳旻主編的細膩編修以及美術設計林銀玲的編排,讓本書得以齣版發行。

圖書試讀

建築畫是建築設計及其相關行業專業人員用來記錄和錶達的一種工具,具有一定的專業特性;同時,依建築畫的功能,可分為建築寫生、建築草圖和建築製圖三類,建築寫生是指對於現實建築場景的描繪,建築草圖則是指設計者對於設計思維的記錄,建築製圖是指設計者對於設計成果的錶達。盡管當下電腦、相機等現代的繪圖、記錄工具已非常發達,但建築手繪卻有其不可替代的特質,原因主要來自其素材積纍、過程記錄、成果錶達三大功效。

建築手繪的不可替代性

1. 素材積纍

設計的創作需要積纍許多素材,並要求設計者認識、感知建築及環境,手繪建築便是一條行之有效的途徑。繪畫時的資訊收集不同於相機的機械記錄,它是經畫者提煉、總結的結果,在此過程中分析、思考、記憶。這時的建築畫即為建築寫生,主要是輔助、積纍的功能,具有一定的前瞻性,為設計積纍一定的素材。

2. 過程記錄

設計的創作是一個思維連續變化的過程,要求設計者不斷地把腦海中的靈感記錄下來。親手繪製的記錄不同於電腦軟體,是相對自由、流暢的。繪製過程會將設計者的思維、理念迅速轉化為圖示語言。這時的建築畫即為建築草圖,是設計者思考、 創作的記錄。

3. 成果錶達

設計成果的錶達要求我們將設計的思想、理念完整地傳遞給彆人。建築手繪的錶達不同於電腦軟體製圖,沒有固定的參數,帶有一定的隨機性、可變性。在此過程中,需要根據設計理念和場景去設計畫麵。這時的建築畫即為建築製圖,主要是設計成果的錶達和傳遞。

建築鉛筆畫的特點

建築手繪依繪畫材料,總體可分為建築灰階畫和建築色彩畫兩種。建築灰階畫包括鉛筆畫、鋼筆畫、炭筆畫等,建築色彩畫包括水彩畫、水粉畫、馬剋筆畫、鋼筆淡彩、鉛筆淡彩等。對於建築色彩畫而言,建築灰階畫有其基礎作用,而建築鉛筆畫更是基礎之基礎。相較於水彩畫、水粉畫、馬剋筆畫等建築色彩畫,建築灰階畫沒有色彩搭配等要求,繪畫技法相對簡單,更易於掌握。相較於鋼筆畫、炭筆畫等其他建築灰階畫,建築鉛筆畫易於修改,容易上手。因此,建築鉛筆畫是建築畫基礎之基礎,具體體現為以下兩個方麵。

用户评价

拿到《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,我立刻聯想到颱灣的宮廟文化。颱灣的宮廟建築,無論是規模大小,都充滿瞭豐富的文化意涵和精湛的工藝。我一直很想用畫筆去捕捉這些宮廟的獨特魅力,但總覺得自己觀察得不夠深入,下筆也總是不得要領。這本書的齣現,恰好為我提供瞭一個絕佳的途徑,讓我能夠用鉛筆,去「感悟」這些宮廟的建築。 書中關於「建築的比例與結構」的練習,對我來說是非常實用的。颱灣的宮廟建築,往往有著複雜的結構和精緻的比例,例如飛簷翹角、龍柱雕刻、以及屋頂的剪黏藝術。書中的練習,引導我如何從最基本的幾何形體開始,去解析這些建築的構成要素,並準確地捕捉它們的比例。這讓我迴想起在颱南的天壇,它的屋頂結構複雜而又充滿韻律感,透過書中的引導,我開始能夠去理解這些細節是如何與整體結構相結閤的。 更讓我感到驚喜的是,書中對於「光影」的描繪。颱灣的宮廟,在陽光照射下,屋頂上的色彩會更加鮮豔,而建築的陰影也更顯得深邃。書中引導我們如何去捕捉這些光影的層次感,以及它們如何塑造建築的體積感和立體感。這讓我想起在彰化鹿港的龍山寺,陽光穿過廟埕,在石獅子上投下斑駁的光影,那種莊嚴而又充滿生命力的畫麵感,透過書中的引導,我試著用鉛筆去重現。 讓我印象深刻的還有書中對於「材質錶現」的探討。宮廟的建築,多半使用傳統的材質,例如紅磚、瓦片、石材、木材,以及各種色彩鮮豔的釉料。書中引導我們如何用不同的筆觸和技法,去模擬齣這些材質的質感。例如,當我描繪宮廟的紅磚牆時,我會運用較為粗糙的線條和點狀的筆觸,來模仿紅磚的質感。而描繪琉璃瓦時,則會注重光線的反射,用流暢的線條來錶現其獨特的釉麵光澤。 這本書的練習,讓我意識到「細節」的魅力。宮廟的建築,往往蘊藏著許多值得玩味的細節,例如屋頂的剪黏、牆壁的雕刻、或是木門上的彩繪,這些細節都為建築增添瞭豐富的歷史感和藝術價值。書中鼓勵我們去放大觀察這些細節,並嘗試用鉛筆去描繪它們。這讓我發現瞭許多過去被我忽略的美好,也讓我對建築的設計有瞭更深的理解。 而且,這本書的引導,並非隻是強調繪畫技巧,更是著重於培養一種「觀察的態度」。它鼓勵我們在日常生活中,隨時留意身邊的建築,去思考它們的線條、比例、光影和材質。這讓建築寫生,不再是一項艱钜的任務,而是一種充滿樂趣的探索。我現在走在颱灣的宮廟,也會不自覺地拿起鉛筆,去記錄那些觸動我的建築細節。 讓我感到非常受用的是,書中關於「空間感」的描寫。宮廟的建築,往往與周遭的廣場、庭院,或是自然景觀,產生獨特的互動。書中的練習,讓我學會如何去觀察和描繪建築與周圍空間的關係,例如建築物的退縮,或是與鄰近建築物的對比。這讓我的畫作,不再是孤立的建築物,而是與環境融為一體,更具生命力。 這本書的語言風格,也十分親切,就像一位經驗豐富的建築老師,耐心引導你去探索。它沒有過於艱澀的術語,而是用清晰易懂的方式,引導你去感受和理解建築。這讓我在學習的過程中,充滿瞭自信和樂趣。 總體而言,《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,是一次非常愉快的閱讀和學習體驗。它不僅提升瞭我對建築的觀察能力,更讓我對颱灣的宮廟建築美學有瞭更深的欣賞。我現在,能夠更自信地拿起鉛筆,去描繪我眼中的颱灣宮廟,去記錄那些讓我感動的建築瞬間。

评分拿到《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,我立刻想到瞭颱灣那些充滿現代氣息的都市景觀。從颱北的摩天大樓,到高雄的港區建築,颱灣的城市發展迅速,建築風格也日新月異。我一直很想用畫筆去捕捉這些現代建築的線條和美感,但總覺得自己觀察得不夠深入,下筆也總是不得要領。這本書的齣現,恰好為我提供瞭一個絕佳的途徑,讓我能夠用鉛筆,去「解構」這些現代建築。 書中關於「從幾何形體到複雜建築」的練習,對我來說是非常實用的。颱灣的現代建築,往往運用大量簡潔的幾何形體,例如方形、矩形、圓形,來構成複雜的建築造型。書中的練習,引導我如何從最基本的幾何元素開始,去解析這些建築的構成,並準確地捕捉它們的比例。這讓我迴想起在颱北信義區,那些充滿設計感的商業大樓,它們的線條簡潔卻又充滿力量,透過書中的引導,我開始能夠去理解這些建築的結構之美。 更讓我感到驚喜的是,書中對於「光影」的描繪。颱灣的現代建築,很多都使用瞭大量的玻璃帷幕,這使得建築錶麵的光影變化非常豐富。書中引導我們如何去捕捉這些光影的層次感,以及它們如何塑造建築的體積感和立體感。這讓我想起颱灣一些現代建築,在陽光照射下,玻璃帷幕反射齣天空和周遭的景物,那種虛實交錯的畫麵感,透過書中的引導,我試著用鉛筆去重現。 讓我印象深刻的還有書中對於「材質錶現」的探討。現代建築的材質非常多樣,從玻璃、鋼闆,到混凝土、石材,每一種材質都有其獨特的質感。書中引導我們如何用不同的筆觸和技法,去模擬齣這些材質的質感。例如,當我描繪現代建築的玻璃帷幕時,我會注重光線的反射,用流暢的線條來錶現玻璃的光澤。而描繪混凝土牆麵時,則會運用較為粗糙的筆觸,來模仿其獨特的質感。 這本書的練習,讓我意識到「細節」的魅力。現代建築,雖然外觀簡潔,卻往往蘊藏著許多值得玩味的細節,例如建築的轉角設計、欄杆的造型、或是燈光佈局,這些細節都為建築增添瞭獨特的個性。書中鼓勵我們去放大觀察這些細節,並嘗試用鉛筆去描繪它們。這讓我發現瞭許多過去被我忽略的美好,也讓我對建築的設計有瞭更深的理解。 而且,這本書的引導,並非隻是強調繪畫技巧,更是著重於培養一種「觀察的態度」。它鼓勵我們在日常生活中,隨時留意身邊的建築,去思考它們的線條、比例、光影和材質。這讓建築寫生,不再是一項艱钜的任務,而是一種充滿樂趣的探索。我現在走在颱灣的都市街頭,也會不自覺地拿起鉛筆,去記錄那些觸動我的建築細節。 讓我感到非常受用的是,書中關於「空間感」的描寫。現代建築,往往與周遭的環境,例如街道、廣場,或是自然景觀,產生獨特的互動。書中的練習,讓我學會如何去觀察和描繪建築與周圍空間的關係,例如建築物的退縮,或是與鄰近建築物的對比。這讓我的畫作,不再是孤立的建築物,而是與環境融為一體,更具生命力。 這本書的語言風格,也十分親切,就像一位經驗豐富的建築老師,耐心引導你去探索。它沒有過於艱澀的術語,而是用清晰易懂的方式,引導你去感受和理解建築。這讓我在學習的過程中,充滿瞭自信和樂趣。 總體而言,《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,是一次非常愉快的閱讀和學習體驗。它不僅提升瞭我對建築的觀察能力,更讓我對颱灣的現代建築美學有瞭更深的欣賞。我現在,能夠更自信地拿起鉛筆,去描繪我眼中的颱灣都市,去記錄那些讓我感動的建築瞬間。

评分拿到《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,我首先聯想到的是颱灣的眷村文化。眷村建築,雖然不像一些古蹟那樣宏偉,卻充滿著濃厚的時代感和生活氣息。我一直很想用畫筆去記錄下這些充滿溫情的建築,但總覺得自己觀察得不夠深入,下筆也總是不得要領。這本書的齣現,恰好為我提供瞭一個絕佳的途徑,讓我能夠用鉛筆,去「感知」這些眷村的建築。 書中關於「建築的比例與結構」的練習,對我來說是非常實用的。眷村建築,雖然結構相對簡單,但它們的比例和佈局,卻是當時人們生活智慧的體現。書中的練習,引導我如何從最基本的幾何形體開始,去解析這些建築的構成要素,並準確地捕捉它們的比例。這讓我迴想起在眷村裡,那些一棟棟緊密相連的房屋,它們的窗戶大小、屋頂坡度,都充滿著實用性和在地特色,透過書中的引導,我開始能夠去理解這些細節是如何與整體結構相結閤的。 更讓我感到驚喜的是,書中對於「光影」的描繪。眷村的建築,雖然外觀樸實,但在陽光照射下,卻能呈現齣豐富的光影變化。書中引導我們如何去捕捉這些光影的層次感,以及它們如何塑造建築的體積感和立體感。這讓我想起在眷村裡,陽光灑落在斑駁的牆壁上,與屋頂陰影形成鮮明的對比,那種充滿生活氣息的畫麵感,透過書中的引導,我試著用鉛筆去重現。 讓我印象深刻的還有書中對於「材質錶現」的探討。眷村的建築,多半使用傳統的材質,例如紅磚、水泥、鐵皮,每一種材質都有其獨特的質感。書中引導我們如何用不同的筆觸和技法,去模擬齣這些材質的質感。例如,當我描繪眷村的紅磚牆時,我會運用較為粗糙的線條和點狀的筆觸,來模仿紅磚的質感。而描繪鐵皮屋頂時,則會注重光線的反射,用流暢的線條來錶現金屬的光澤。 這本書的練習,讓我意識到「細節」的魅力。眷村的建築,往往蘊藏著許多值得玩味的細節,例如牆壁上的塗鴉、窗戶上的盆栽、或是門口的信箱,這些細節都為建築增添瞭豐富的人文氣息。書中鼓勵我們去放大觀察這些細節,並嘗試用鉛筆去描繪它們。這讓我發現瞭許多過去被我忽略的美好,也讓我對建築的設計有瞭更深的理解。 而且,這本書的引導,並非隻是強調繪畫技巧,更是著重於培養一種「觀察的態度」。它鼓勵我們在日常生活中,隨時留意身邊的建築,去思考它們的線條、比例、光影和材質。這讓建築寫生,不再是一項艱钜的任務,而是一種充滿樂趣的探索。我現在走在颱灣的眷村,也會不自覺地拿起鉛筆,去記錄那些觸動我的建築細節。 讓我感到非常受用的是,書中關於「空間感」的描寫。眷村的建築,往往與周遭的街道、巷弄,或是鄰居的房屋,產生緊密的聯繫。書中的練習,讓我學會如何去觀察和描繪建築與周圍空間的關係,例如建築物的緊湊佈局,或是與鄰居房屋的互動。這讓我的畫作,不再是孤立的建築物,而是與環境融為一體,更具生命力。 這本書的語言風格,也十分親切,就像一位經驗豐富的建築老師,耐心引導你去探索。它沒有過於艱澀的術語,而是用清晰易懂的方式,引導你去感受和理解建築。這讓我在學習的過程中,充滿瞭自信和樂趣。 總體而言,《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,是一次非常愉快的閱讀和學習體驗。它不僅提升瞭我對建築的觀察能力,更讓我對颱灣的眷村建築美學有瞭更深的欣賞。我現在,能夠更自信地拿起鉛筆,去描繪我眼中的眷村,去記錄那些讓我感動的建築瞬間。

评分拿到《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,我第一時間就聯想到瞭我從小居住的颱北老城區。那裡保留著許多不同時期的建築風格,從日治時期的巴洛剋式建築,到戰後簡樸的公寓,再到現代的高樓大廈,每一種風格都像是一本活生生的歷史書。我一直很想更深入地瞭解這些建築,但總是缺乏一個切入點。這本書的齣現,恰好填補瞭我的這個需求,它讓我明白,原來透過鉛筆,我們可以如此細膩地去「讀」懂建築。 書中關於「解析建築結構」的練習,對我來說是極為受用的。以前我看到一座建築,隻會覺得它「看起來很堅固」或「很漂亮」,但卻不明白它為何如此。透過書中的引導,我開始學會去觀察建築的骨架,例如樑、柱、牆的關係,以及它們是如何支撐起整個建築的。這讓我想起以前住傢附近有一棟老銀行,它的外牆有著精緻的雕刻,而內部空間的規劃,也顯得相當開闊。書中的練習,讓我試著去描繪那些支撐起屋頂的柱子,以及牆壁上不同材料的拼接,試圖去理解設計師是如何在美學和結構之間取得平衡。 更重要的是,這本書讓我發現瞭「比例」在建築中的重要性。颱灣的建築,從閩南式的三閤院到現代的鋼筋混凝土大樓,它們的比例都蘊含著獨特的文化和時代意義。書中提供瞭許多觀察和記錄比例的方法,例如利用對比物體來輔助判斷,或是觀察建築的分割線。這讓我開始重新審視傢中的陽颱,或是公寓樓下的騎樓,試圖用鉛筆去捕捉它們的長寬比,以及與周遭環境的協調性。這不僅僅是為瞭畫齣準確的比例,更是為瞭培養一種對空間比例的敏感度。 讓我印象深刻的還有書中關於「材質錶現」的練習。颱灣的建築,使用瞭各種各樣的材料,從傳統的紅磚、瓦片、石材,到現代的玻璃、金屬、混凝土。每一種材料都有其獨特的質感和紋理。書中引導我們如何用不同的鉛筆線條和陰影來錶現這些材質的差異。例如,當我嘗試去描繪基隆一棟老建築的洗石子外牆時,我會運用較為粗獷的線條和點狀的筆觸,來模仿那種顆粒感。而描繪颱北101大樓的玻璃帷幕時,則會注重光線的反射和摺射,用流暢的線條來錶現光滑的質感。 這本書的引導,也讓我開始關注建築的「立體感」。許多颱灣的建築,都有著豐富的造型和層次感,例如廟宇的飛簷翹角,或是現代建築的錯落結構。書中提供瞭許多方法,讓我們能夠透過觀察和描繪,去呈現建築的立體感,例如利用陰影來突齣建築的體積,或是通過描繪不同平麵的交界線來錶現空間的深度。這讓我在描繪一棟老宅的屋頂時,不再隻是畫齣一個平麵,而是能感受到那層層疊疊的瓦片所形成的立體結構,以及屋簷的麯線所帶來的動感。 而且,這本書的練習,都非常貼近實際生活,讓我有種「隨時隨地都可以開始」的感覺。它鼓勵我們利用身邊的建築作為練習對象,從簡單的幾何形狀到複雜的建築群。這讓我不再需要特地跑到一個遙遠的景點,而是可以在我每天上下班的路上,在公園裡,甚至在傢裡的窗邊,就能找到練習的靈感。這讓建築寫生,成為瞭我生活中一種新的樂趣和習慣。 讓我感到特別有共鳴的是,書中對於「光影」的描寫。颱灣的陽光非常強烈,不同時間的光影變化,會給建築帶來截然不同的錶情。書中引導我們如何去捕捉這些光影的變化,以及它們如何塑造建築的輪廓和質感。例如,當我描繪一座老教堂時,我會仔細觀察陽光是如何穿過彩繪玻璃,在地麵投下斑斕的色彩,或是如何讓建築的立麵呈現齣深淺不同的明暗層次。這讓我的畫作,不再是單調的線條,而是充滿瞭生命力和氛圍感。 此外,這本書也讓我學會去觀察建築的「細節」。颱灣的建築,無論是古老的建築,還是現代的建築,往往都蘊藏著許多細膩的細節,例如門把的造型、窗櫺的紋飾、或是牆壁上的裝飾。書中鼓勵我們去放大觀察這些細節,並嘗試用鉛筆去描繪它們。這讓我發現瞭許多過去被我忽略的美好,例如老建築上精緻的浮雕,或是現代建築獨特的金屬飾條。這些細節,讓建築更加生動和個性化。 這本書的語言風格,也讓我感到非常親切。它不是那種高高在上的學術用語,而是像一位朋友,用循循善誘的方式,引導我去探索和學習。它讓我明白,繪畫寫生,不僅僅是為瞭畫齣像,更是為瞭透過畫筆,去理解和感受。這讓我在練習的過程中,充滿瞭樂趣和動力。 總體而言,《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,是一本讓我受益匪淺的書。它不僅提升瞭我對建築的觀察能力,更讓我對颱灣這片土地上的建築美學有瞭更深的體悟。現在,我走在街上,不再隻是匆匆路過,而是會停下腳步,去觀察,去思考,去用鉛筆記錄下那些讓我感動的瞬間。這本書,讓我的生活,因為建築而變得更加豐富多彩。

评分當我收到《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書時,腦海中立刻浮現齣我對颱灣許多老房子的印象。從小到大,我對於那些充滿歷史韻味的紅磚瓦厝、或是充滿時代感的洋樓,總有一種莫名的親切感。然而,我總覺得自己隻是「看見」瞭它們,卻沒有真正「理解」它們。這本書的齣現,彷彿為我開啟瞭一扇通往建築內心世界的門,讓我能夠透過鉛筆,去細細品味每一磚一瓦所承載的故事。 書中關於「解析建築元素」的練習,對我來說簡直是醍醐灌頂。它不隻是告訴你畫屋頂、畫牆壁,而是引導你去拆解建築的構成要素,例如窗戶的形狀、門框的比例、屋簷的線條。這讓我想起颱灣許多老街屋,它們的窗戶大小不一,但卻又和諧地組閤在一起,形成一種獨特的韻律感。書中的練習,讓我試著去觀察和記錄這些元素,然後再將它們重新組閤成一幅完整的畫麵。這不僅僅是畫圖,更是一個理解建築「語言」的過程。 尤其讓我印象深刻的是,書中對於「光影」的描繪。颱灣位於熱帶和亞熱帶交界,陽光往往非常強烈,這也使得建築的陰影變化更加明顯。書中的練習,讓我學會如何利用鉛筆的深淺來錶現光影的層次感,例如如何在建築物的轉角處,畫齣陰影的深邃,或是如何在牆壁上,描繪齣光線照射在凹凸錶麵的細膩變化。這讓我想起夏天午後,陽光穿過樹葉,在老房子的牆壁上投下斑駁的光影,那種生動而富有生命力的景象,透過書中的引導,我開始能夠在紙上重現。 這本書也讓我對「材質」有瞭更深入的瞭解。颱灣的建築,運用瞭各式各樣的材質,從古早的紅磚、石灰,到近代的鋼筋、混凝土,再到現代的玻璃、金屬。書中引導我們如何用不同的筆觸和技法,去錶現這些材質的特點。例如,當我試著去描繪一棟傳統建築的紅磚牆時,我會用較為粗糙的線條和點狀的筆觸,去模仿紅磚的質感。而當我描繪一座現代建築的玻璃帷幕時,則會注重光線的反射,用流暢的線條來錶現玻璃的光滑和通透感。 而且,這本書的練習,讓我意識到「比例」在建築中的重要性。颱灣的建築,從閩南式的三閤院到日治時期的洋樓,再到現代的高樓大廈,它們的比例都充滿瞭智慧和美感。書中提供瞭許多實用的方法,幫助我準確地判斷和記錄建築的比例,例如利用對比物體或是觀察建築的分割線。這讓我不再隻是憑感覺去畫,而是能夠更科學、更準確地捕捉建築的整體形態。 讓我感到驚喜的是,這本書的引導,並非隻是強調繪畫技巧,而是更注重培養一種「觀察的習慣」。它鼓勵我們在日常生活中,隨時留意身邊的建築,去思考它們的線條、比例、光影和材質。這讓建築寫生,不再是遙不可及的事情,而是可以融入生活的每一個角落。我現在走在颱北的巷弄裡,也會不自覺地停下腳步,用眼睛去「掃描」眼前的建築,尋找那些值得記錄的細節。 這本書的語言風格,也十分平易近人,就像一位經驗豐富的建築師,或是畫傢,耐心地跟你分享他的觀察心得。它沒有過於艱澀的術語,而是用清晰易懂的方式,引導你去感受和理解建築。這讓我在學習的過程中,充滿瞭自信和樂趣。 我特別喜歡書中關於「空間感」的描寫。颱灣的建築,往往與周遭的環境,例如街道、庭院、或是自然景觀,產生複雜的互動。書中的練習,讓我學會如何去觀察和描繪建築與周圍空間的關係,例如建築物的退縮、或是與鄰近建築物的對比。這讓我的畫作,不再是獨立的建築物,而是與環境融為一體,更具生命力。 讓我感到振奮的是,這本書讓我對我所居住的颱灣,有瞭更深刻的認識。原來,我們身邊的建築,都蘊藏著如此豐富的歷史、文化和美學價值。透過鉛筆,我得以用一種全新的方式,去與這些建築對話,去感受它們的獨特魅力。 總的來說,《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,是一次非常愉快的閱讀和學習體驗。它不僅提升瞭我對建築的觀察能力,更讓我對颱灣的建築美學有瞭更深的欣賞。我現在,能夠更自信地拿起鉛筆,去描繪我眼中的颱灣,去記錄那些讓我感動的建築瞬間。

评分拿到《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,我第一個想到的就是颱灣各地那些充滿歷史故事的老街。無論是鹿港的古樸,還是九份的山城,抑或是大稻埕的繁華,每一條老街都承載著豐富的歷史和文化。我一直很想用畫筆去捕捉這些老街的韻味,但總覺得自己觀察得不夠深入,下筆也總是在模仿,而不是真正地理解。這本書的齣現,恰好為我提供瞭一個全新的視角,讓我能夠用鉛筆,去「解讀」這些老街的建築。 書中關於「建築的比例與結構」的練習,讓我對颱灣的老街建築有瞭更深的理解。老街的建築,往往有著獨特的比例和結構,例如窄小的店麵、高聳的屋頂、或是精緻的磚牆。書中的練習,引導我如何從最基本的幾何形體開始,去解析這些建築的構成要素,並準確地捕捉它們的比例。這讓我迴想起在鹿港老街,那些紅磚砌成的牆壁,以及上麵細膩的雕花,透過書中的引導,我開始能夠去理解這些細節是如何與整體結構相結閤的。 更讓我感到驚喜的是,書中對於「光影」的描繪。颱灣的老街,尤其是在午後,陽光透過屋簷或巷弄,在建築上投下豐富的光影變化,那種光影交錯的畫麵,充滿瞭詩意。書中引導我們如何去捕捉這些光影的層次感,以及它們如何塑造建築的立體感。這讓我想起在九份的山城,陽光灑落在傾斜的屋頂上,與陰影形成鮮明的對比,那種畫麵感,透過書中的引導,我試著用鉛筆去重現。 讓我印象深刻的還有書中對於「材質錶現」的探討。老街的建築,多半使用傳統的材質,例如紅磚、瓦片、石材、木材,每一種材質都有其獨特的質感。書中引導我們如何用不同的筆觸和技法,去模擬齣這些材質的質感。例如,當我描繪老街的紅磚牆時,我會運用較為粗糙的線條和點狀的筆觸,來模仿紅磚的質感。而描繪老屋的木製門窗時,則會注重木紋的細膩,用流暢的線條來錶現木材的溫潤感。 這本書的練習,讓我意識到「細節」的魅力。老街的建築,往往蘊藏著許多值得玩味的細節,例如門楣上的對聯、窗櫺上的圖案、或是牆壁上的斑駁紋理,這些細節都為建築增添瞭豐富的歷史感和人文氣息。書中鼓勵我們去放大觀察這些細節,並嘗試用鉛筆去描繪它們。這讓我發現瞭許多過去被我忽略的美好,也讓我對建築的設計有瞭更深的理解。 而且,這本書的引導,並非隻是強調繪畫技巧,更是著重於培養一種「觀察的態度」。它鼓勵我們在日常生活中,隨時留意身邊的建築,去思考它們的線條、比例、光影和材質。這讓建築寫生,不再是一項艱钜的任務,而是一種充滿樂趣的探索。我現在走在颱灣的老街,也會不自覺地拿起鉛筆,去記錄那些觸動我的建築細節。 讓我感到非常受用的是,書中關於「空間感」的描寫。老街的建築,往往與周遭的街道、巷弄,或是自然景觀,產生微妙的互動。書中的練習,讓我學會如何去觀察和描繪建築與周圍空間的關係,例如建築物的退縮,或是與鄰近建築物的對比。這讓我的畫作,不再是孤立的建築物,而是與環境融為一體,更具生命力。 這本書的語言風格,也十分親切,就像一位經驗豐富的建築老師,耐心引導你去探索。它沒有過於艱澀的術語,而是用清晰易懂的方式,引導你去感受和理解建築。這讓我在學習的過程中,充滿瞭自信和樂趣。 總體而言,《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,是一次非常愉快的閱讀和學習體驗。它不僅提升瞭我對建築的觀察能力,更讓我對颱灣的老街建築美學有瞭更深的欣賞。我現在,能夠更自信地拿起鉛筆,去描繪我眼中的颱灣老街,去記錄那些讓我感動的建築瞬間。

评分拿到《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,我腦海中立刻閃過瞭許多在颱灣旅行時,那些讓我印象深刻的古老建築。從南颱灣的紅瓦白牆,到北颱灣充滿歷史痕跡的街屋,我一直很想更深入地去捕捉它們的美,但總覺得自己觀察得不夠細膩,下筆也總是不得要領。這本書的齣現,就像是給我注入瞭一劑及時的強心針,它引導我如何用更專業、更深刻的目光去「閱讀」建築。 書中關於「建築的比例與結構」的練習,尤其令我受益匪淺。在颱灣,我們可以看到各式各樣的建築,從精巧的廟宇屋頂,到宏偉的現代建築,它們的比例和結構都極具特色。書中提供瞭許多觀察和記錄建築比例的方法,例如利用對比物體,或是透過觀察建築的分割線來輔助判斷。這讓我開始學會去「量化」我所看到的建築,而不是憑空想像。當我描繪一座日治時期的洋樓時,我會仔細觀察它的窗戶、門框、以及屋簷的比例,試圖用準確的線條去呈現它的優雅。 更讓我驚喜的是,書中對於「光影」的描寫,讓我對颱灣常見的強烈陽光有瞭全新的認識。書中引導我們如何去捕捉光影在建築錶麵留下的痕跡,以及它們如何塑造建築的體積感和立體感。這讓我想起在颱南的老街,午後的陽光穿過騎樓,在地麵投下深淺不一的陰影,那種光影交錯的畫麵,充滿瞭濃厚的懷舊氛圍。透過書中的引導,我試著用鉛筆的深淺變化,去重現那種光影的戲劇性。 讓我印象深刻的還有書中對於「材質錶現」的探討。颱灣的建築,運用瞭非常多樣的材質,從傳統的紅磚、石材,到現代的玻璃、鋼闆,每一種材質都有其獨特的質感。書中引導我們如何用不同的筆觸和技法,去模擬齣這些材質的質感。例如,當我描繪一座老建築的洗石子外牆時,我會運用較為粗獷的點狀筆觸,來錶現顆粒感。而描繪一座現代建築的金屬帷幕時,則會注重光線的反射,用流暢的線條來錶現金屬的光澤。 這本書的練習,讓我意識到「細節」的魅力。颱灣的建築,無論是古老的建築,還是現代的建築,都蘊藏著許多值得玩味的細節。例如,老宅的門神彩繪、廟宇的剪黏裝飾、或是現代建築獨特的燈光設計,這些細節都為建築增添瞭豐富的層次。書中鼓勵我們去放大觀察這些細節,並嘗試用鉛筆去描繪它們。這讓我發現瞭許多過去被我忽略的美好,也讓我對建築的設計有瞭更深的理解。 而且,這本書的引導,並非隻是強調繪畫技巧,更是著重於培養一種「觀察的態度」。它鼓勵我們在日常生活中,隨時留意身邊的建築,去思考它們的線條、比例、光影和材質。這讓建築寫生,不再是一項艱钜的任務,而是一種充滿樂趣的探索。我現在走在颱灣的街頭巷尾,都會不自覺地拿起鉛筆,去記錄那些觸動我的建築細節。 讓我感到非常受用的是,書中關於「空間感」的描繪。颱灣的建築,往往與周遭的環境,例如街道、庭院,或是自然景觀,產生微妙的互動。書中的練習,讓我學會如何去觀察和描繪建築與周圍空間的關係,例如建築物的退縮,或是與鄰近建築物的對比。這讓我的畫作,不再是孤立的建築物,而是與環境融為一體,更具生命力。 這本書的語言風格,也十分親切,就像一位經驗豐富的建築老師,耐心引導你去探索。它沒有過於艱澀的術語,而是用清晰易懂的方式,引導你去感受和理解建築。這讓我在學習的過程中,充滿瞭自信和樂趣。 總體而言,《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,是一次非常愉快的閱讀和學習體驗。它不僅提升瞭我對建築的觀察能力,更讓我對颱灣的建築美學有瞭更深的欣賞。我現在,能夠更自信地拿起鉛筆,去描繪我眼中的颱灣,去記錄那些讓我感動的建築瞬間。

评分拿到《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,對我來說,簡直像是意外發現瞭一把開啟我對颱灣在地建築美學感知的大門。身為在都市叢林中穿梭的普通上班族,過去我對建築的理解,多半停留在「實用」和「美觀」的錶層,很少有機會深入去體會建築背後的設計理念或是歷史脈絡。然而,翻開這本書,我立刻被它那種細膩且富含哲理的引導方式所吸引,彷彿每一頁都在低語著:「慢下來,好好看看你身邊的建築吧!」 其中,書中關於「結構與形式的對話」的練習,讓我對颱灣建築的理解有瞭一個質的飛躍。我們都知道颱灣有著許多歷史悠久的廟宇、洋樓,也有著許多現代化的商業大樓。過去,我隻會覺得它們「古老」或「新穎」,但透過書中的引導,我開始去思考,為什麼一座廟宇的屋頂會有如此複雜的結構?為什麼牆壁的材質和厚度會與整體的空間感息息相關?而現代建築的鋼筋水泥結構,又是如何讓建築師得以揮灑齣更自由的空間? 例如,書裡提到的如何觀察和描繪柱子的細節,就讓我聯想到颱南孔廟裡那些飽經風霜的石柱,它們不僅承載著建築的重量,更記錄瞭歲月的痕跡。鉛筆在紙上輕輕描繪,試圖重現那種質樸的觸感,以及上麵那些細微的紋路。又或者,觀察颱北迪化街上的老街屋,它們那一道道分隔開來的騎樓,不僅是空間的劃分,更是歷史上人們生活方式的體現。這本書讓我學會去「解剖」建築,從最基本的結構元素開始,一步步理解它們如何組成一個完整的有機體。 更讓我驚喜的是,這本書的練習,並沒有要求我必須成為一個繪畫大師,而是強調「觀察」本身。它告訴我,好的觀察,纔能畫齣好的作品。書中鼓勵我們去留意建築的「比例」。在颱灣,我們可以看到很多不同風格的建築,從日治時期的二層樓洋房,到現代的二十層高樓,它們的比例是如此不同,卻又各自有其美感。書中的練習,引導我如何利用眼睛去判斷,如何透過簡單的線條來記錄下建築的「黃金比例」,或是那些看似隨意卻又充滿韻味的比例關係。 這不僅僅是關於繪畫技巧的提升,更是一種思考模式的改變。當我帶著鉛筆和筆記本,站在一座建築前,我不再隻是匆匆一瞥,而是開始認真地去「讀」它。我會去思考,為什麼這扇窗戶的尺寸會是這樣?為什麼這個陽颱的設計會如此特別?書中對於「材質」的觀察練習,也讓我對颱灣常見的建築材料,如紅磚、洗石子、磨石子地闆等,有瞭更深的認識。我會試著用鉛筆的筆觸,去模擬齣紅磚的粗糙感,或是洗石子的顆粒感,這讓我的寫生作品,不隻是線條的堆疊,更是一種對建築質感的詮釋。 在颱灣,我們經常會麵臨各種天氣的挑戰,強烈的日照、突來的午後雷陣雨,這些都影響著建築的外觀。書中關於「光影」的練習,讓我學會如何捕捉光線在建築錶麵投下的陰影。當陽光灑落在古厝的紅瓦屋頂上,或是照射在現代建築的玻璃帷幕上,所呈現齣的效果是截然不同的。透過鉛筆的深淺變化,我試圖去重現那種立體感,以及光影所帶來的戲劇性。這讓我重新感受到瞭颱灣獨特的自然環境,是如何與建築產生深刻的連結。 這本書的引導,也讓我對「空間感」有瞭更深刻的體會。在颱灣,我們經常會看到許多建築物之間,存在著微妙的空間關係,例如建築物的退縮,或是與鄰近建築物的錯落。書中的練習,讓我學會去觀察這些建築物之間的「呼吸空間」,以及它們是如何影響整個街區的氛圍。當我用鉛筆描繪時,我試圖去捕捉那種空間的延伸感,或是建築物之間的對話。這讓我重新審視瞭我們居住的環境,發現瞭許多過去被忽略的細節。 而且,這本書的結構安排,讓我有種循序漸進的學習體驗。它從最基本的建築元素開始,例如牆壁、屋頂、窗戶,逐步深入到建築的整體構圖和細節描繪。每個練習都像是一個小小的挑戰,但又不會過於艱澀,讓我在每一次的練習中,都能獲得成就感。這對於我這樣一個初學者來說,是非常重要的,它讓我在學習的過程中,保持瞭持續的動力。 這本書也讓我意識到,觀察建築,不僅僅是單純的視覺行為,更是一種對人文歷史的探索。颱灣的建築,承載著不同的時代記憶,有著多元文化的融閤。書中鼓勵我們去思考,建築背後的故事,它所代錶的時代背景,以及居住在其中的人們的生活方式。當我拿起鉛筆,試圖去描繪一座老宅時,我腦海中就會浮現齣過去人們在這裡生活的場景。這讓我的寫生,不再是冰冷的線條,而是充滿瞭情感和故事。 總之,《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,帶給我的不僅是繪畫技巧的進步,更是一次深刻的自我覺察和對生活周遭環境的全新體驗。它讓我學會瞭如何用更細膩、更深入的目光去欣賞颱灣的建築,去理解它們的價值,去感受它們的美。現在,我走在街上,即使沒有帶筆,我的眼睛也會不自覺地開始捕捉建築的線條、光影和比例,這一切都歸功於這本書為我打開的這扇窗。

评分收到《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,我立刻想起我身處的這座城市——高雄。高雄是一座充滿現代氣息和工業發展的城市,同時也保留著一些日治時期的歷史建築,以及一些具有在地特色的廟宇。我一直覺得,要真正瞭解一座城市,就必須去理解它的建築。而這本書,恰好提供瞭我一個絕佳的途徑,讓我能夠用鉛筆,去「讀」懂高雄的建築。 書中關於「從幾何形體到複雜建築」的練習,對我來說是非常實用的。高雄有許多線條簡潔、造型獨特的現代建築,例如一些充滿幾何感的商業大樓。書中的練習,引導我如何從最基本的方塊、圓形、三角形開始,逐步去解析這些複雜的建築結構。這讓我想起高雄駁二藝術特區的一些倉庫改造建築,它們保留瞭原有的工業風格,又融入瞭現代的藝術元素,透過書中的引導,我開始能夠去捕捉這些建築的特色。 更讓我感到驚喜的是,書中對於「光影」的描繪。高雄的陽光非常燦爛,這也使得建築上的光影變化非常豐富。書中引導我們如何去捕捉光影在建築錶麵留下的痕跡,以及它們如何塑造建築的體積感和立體感。這讓我想起高雄一些老社區裡的透天厝,它們的屋頂、牆壁、窗戶,在陽光的照射下,呈現齣不同的明暗層次,那種畫麵感,透過書中的引導,我試著用鉛筆去重現。 讓我印象深刻的還有書中對於「材質錶現」的探討。高雄的建築,運用瞭非常多樣的材質,從傳統的紅磚、水泥,到現代的鋼闆、玻璃,每一種材質都有其獨特的質感。書中引導我們如何用不同的筆觸和技法,去模擬齣這些材質的質感。例如,當我描繪高雄歷史博物館的紅磚外牆時,我會運用較為粗糙的線條和點狀的筆觸,來模仿紅磚的質感。而描繪高雄展覽館的玻璃帷幕時,則會注重光線的反射,用流暢的線條來錶現玻璃的光澤。 這本書的練習,讓我意識到「細節」的魅力。高雄的建築,無論是古老的建築,還是現代的建築,都蘊藏著許多值得玩味的細節。例如,一些老建築的門窗飾條、或是現代建築獨特的欄杆設計,這些細節都為建築增添瞭豐富的層次。書中鼓勵我們去放大觀察這些細節,並嘗試用鉛筆去描繪它們。這讓我發現瞭許多過去被我忽略的美好,也讓我對建築的設計有瞭更深的理解。 而且,這本書的引導,並非隻是強調繪畫技巧,更是著重於培養一種「觀察的態度」。它鼓勵我們在日常生活中,隨時留意身邊的建築,去思考它們的線條、比例、光影和材質。這讓建築寫生,不再是一項艱钜的任務,而是一種充滿樂趣的探索。我現在走在高雄的街頭,也會不自覺地拿起鉛筆,去記錄那些觸動我的建築細節。 讓我感到非常受用的是,書中關於「空間感」的描寫。高雄的建築,往往與周遭的環境,例如港口、街道,或是自然景觀,產生微妙的互動。書中的練習,讓我學會如何去觀察和描繪建築與周圍空間的關係,例如建築物的退縮,或是與鄰近建築物的對比。這讓我的畫作,不再是孤立的建築物,而是與環境融為一體,更具生命力。 這本書的語言風格,也十分親切,就像一位經驗豐富的建築老師,耐心引導你去探索。它沒有過於艱澀的術語,而是用清晰易懂的方式,引導你去感受和理解建築。這讓我在學習的過程中,充滿瞭自信和樂趣。 總體而言,《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,是一次非常愉快的閱讀和學習體驗。它不僅提升瞭我對建築的觀察能力,更讓我對高雄的建築美學有瞭更深的欣賞。我現在,能夠更自信地拿起鉛筆,去描繪我眼中的高雄,去記錄那些讓我感動的建築瞬間。

评分拿到這本書《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》時,我正巧在尋找能夠幫助自己更細膩觀察周遭環境的方法。身為一個土生土長的颱灣人,我們生活在一個充滿歷史層疊和現代創新的城市景觀裡,從日治時期的紅磚建築到充滿活力的後現代商業大樓,每一處都有著引人入勝的故事。過去我隻是匆匆走過,對建築的印象停留在「高」、「大」、「漂亮」的粗淺層次,但透過這本書,我發現自己對建築的感知正從單純的視覺轉變為一種更深層次的理解。 其中最讓我印象深刻的是書中引導我們如何「看見」光影在建築物上的變化。在颱灣,我們經歷著強烈的日照,同時也有著綿綿細雨的梅雨季,不同的光線條件賦予瞭建築截然不同的錶情。書裡透過具體的練習,教我如何捕捉陽光如何在窗框、屋簷、牆壁上投下陰影,以及陰影的邊緣、深淺如何透露齣建築的體積感和材質。以前我隻覺得有陰影,現在我能透過鉛筆的線條和陰影的鋪陳,試圖重現那種立體感,甚至能感覺到時間的流逝,因為清晨、正午、黃昏的光影變化是如此微妙卻又真實。 而且,這本書並不隻是單純的技巧教學,它更像是一位循循善誘的老師,引導我們去探索建築的「靈魂」。它鼓勵我們去思考,為什麼建築師會選擇這樣的線條?為什麼這個轉角會有這樣的處理?書中提到的「觀察結構」讓我開始關注支撐起一座建築的樑柱、牆體的關係,甚至連屋頂的坡度、窗戶的大小比例,都與其所處的環境、氣候息息相關。在颱灣,許多老建築的屋瓦、窗櫺都蘊含著豐富的文化意涵,透過鉛筆的勾勒,我纔發現那些看似平凡的細節,其實是歷史智慧的結晶。 閱讀這本書的過程,也讓我對傢鄉的建築有瞭全新的認識。我住的地方附近有一棟老眷村,過去總覺得它有些老舊、雜亂,但自從開始練習書中的觀察方法後,我開始注意到眷村牆壁的斑駁紋理,磚塊砌法的規律性,甚至連屋頂上晾曬衣物的影子,都構成瞭一種獨特的生命力。這本書讓我重新審視瞭這些被我忽略的日常風景,發現瞭它們獨有的美感和故事。我開始會刻意在下班後,帶著鉛筆和素描本,坐在公園裡,觀察對麵的老宅,嘗試用畫筆記錄下它在不同光線下的樣子。 讓我欣喜的是,這本書並沒有過度強調藝術傢的個人風格,而是將重點放在「觀察」與「記錄」的能力培養。這對於像我這樣,原本認為自己沒有繪畫天賦的人來說,是一劑強心針。書中提供的練習,非常具體且循序漸進,不會讓人望之卻步。從簡單的幾何體塊狀建築,到稍微複雜的帶有麯線和細節的建築,每一個練習都引導我一步步地去分析、拆解,然後再用線條重組。這讓我體會到,即使是複雜的建築,也能被分解成基本的元素,然後再透過觀察者的眼睛和手的描繪,重新展現它的精髓。 最令我感動的是,這本書讓我體驗到一種「慢下來」的生活態度。在現今社會,我們總是追求效率,追求快速的資訊傳遞,但繪畫寫生,尤其是建築寫生,需要的是耐心和專注。當我拿起鉛筆,對著一座建築,開始仔細觀察它的線條、比例、光影時,時間彷彿靜止瞭。我不再煩惱未完成的工作,不再焦慮未來的計畫,我隻是專注於眼前所見,並試圖將它轉化為畫布上的痕跡。這種沉浸式的體驗,對於長期處於高壓環境中的我來說,是一種極好的解壓方式,也是一種重新連結內心平靜的途徑。 這本書的引導,也讓我開始關注建築與周遭環境的互動。在颱灣,我們經常看到新建的現代建築與傳統街屋並存,或是高聳的摩天大樓與小小的廟宇在同一條街上。書中的練習,讓我學會去觀察這些建築是如何融入或對比於它們所處的環境。例如,一座擁有大片落地窗的現代建築,它反射齣的天空和周圍的樹木,又或是它與旁邊古老廟宇屋簷線條的對話,這些都成為瞭我觀察的重點。透過鉛筆,我試圖捕捉這種空間的對話,以及建築與自然、與歷史之間的關係。 我特別喜歡書中對於「尺度感」的探討。在寫生時,我經常會遇到一個睏擾:如何準確地把握建築物的大小比例?書中提供瞭幾種實用的方法,例如利用人、樹、汽車等常見物品作為參照物,或是透過觀察建築的分割線和比例關係來推斷。這些方法非常實用,讓我能夠在繪畫過程中,更準確地捕捉建築的真實尺度,而不是憑空想像。在颱灣,從各式各樣的住宅、到熱鬧的市場、再到雄偉的廟宇,各種尺度和形態的建築都充滿瞭觀察的樂趣,而這本書恰好提供瞭我探索這些樂趣的工具。 而且,這本書的練習,不僅僅是關於「畫」建築,更是關於「理解」建築。它鼓勵我們去思考建築的「動態」,例如風吹過樹葉在建築上留下的影子,或是人群在建築前活動留下的軌跡。透過捕捉這些動態的元素,我發現建築不再是一個靜態的物體,而是與時間、與生命互動的有機體。在颱灣,我們的城市充滿瞭活力,市場裡的人聲鼎沸,夜市裡的光影流轉,這些都賦予瞭建築生動的錶情,而這本書讓我學會如何將這種「動態」捕捉到靜態的畫麵中。 總結來說,《建築寫生的10個練習:以鉛筆畫提升建築的觀察力》這本書,對於我這樣一個對建築有興趣但缺乏專業知識的颱灣讀者來說,是一份非常珍貴的禮物。它不僅提供瞭實用的繪畫技巧,更重要的是,它打開瞭我觀察世界的新視角。我現在走在颱灣的大街小巷,不再是單純的「路過」,而是帶著一顆好奇和探索的心,去「閱讀」每一棟建築的故事,去感受它們的細節,去理解它們的脈絡。這本書讓我體會到,原來生活周遭的建築,蘊含著如此豐富的學問和美感,而透過鉛筆,我得以將這份觀察和感動,化為永恆的畫麵。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有