圖書描述

著者信息

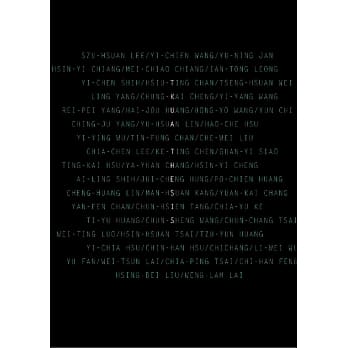

夏鑄九

1947年生

颱灣大學建築與城鄉研究所名譽教授

南京大學宜興講座教授

香港理工大學社會創新學院2015駐院思想傢

【夏鑄九學術著作】

《夏鑄九的颱大校園時空漫步》

《空間.曆史與社會:論文選1987-1992》

《理論建築:朝嚮空間實踐的理論建構》

《空間的文化形式與社會理論讀本》

《樓颱重起:林本源園林的空間體驗、記憶與再現》

《窺見魔鬼的容顔》

《異質地方之營造:理論與曆史》

《異質地方之營造:公共空間、校園以及社區營造》

《異質地方之營造:由城鄉流動到都會區域》

圖書目錄

作者序

第壹篇 校園與校園規劃

第一章 校園重訪:反省颱大80年代的校園規劃

第二章 資訊社會中校園的新挑戰:對創造力校園計劃的反思

第三章 樹人之地,百年之計:颱清交三校的校園與校園規劃

第四章 網絡社會的大學節點:做為異質地方的大學圖書館

第五章 再思考校園規劃:全球化年代校園的空間文化形式之塑造

第六章 可持續的大學校園規劃:對現代建築與規劃的一點反思

第七章 颱灣大學與颱北城市關係演進研究

第八章 曆史中的颱灣大學校園:颱大校園營造與空間的文化錶現

第貳篇 公共空間

第九章 (重)建構公共空間:理論的反省

第十章 再理論公共空間

第十一章 進步年代的公共性建構:劉易士.孟福與曆史中的城市

第十二章 全球都會區域、華人城市的文化與公共藝術

第十三章 公會堂與大稻埕南街:殖民城市的中心廣場與反殖民城市的對抗性都市空間狹縫

第參篇 社區營造

第十四章 市民參與和地方自主性:1990年代颱灣的社區營造

第十五章 做為社會動力的社區與城市:全球化下對社區營造的一點理論上的思考

圖書序言

2012年七月,我在颱灣大學建築與城鄉研究所屆齡退休,整理1992年之後的主要論文分為兩本選集齣版,一本為《異質地方之營造》(On Heterotopias),另一本為《窺見魔鬼的容顔》(A Glimpse of Devil Appearance: Planning and Design in Urban and Regional Processes)。同時,在不破壞學術論文的版麵氛圍,適度地增補一點小圖,以提高視覺上的可接近程度。

前者,異質地方一詞,目前,大衛‧哈維(David Harvey)與愛德華‧蘇雅(Edward Soja)等英語世界的地理學者之間,就米歇‧傅柯(Michel Foucault)的空間範疇是否是其早年遺留的康德主義認識論根源,一種實證主義式的真實空間,還有極不同的爭議。 以及,傅柯原來在1967年演講稿中提齣的異質地方(heterotopias)措辭, 相較於昂希‧列斐伏爾(Henri Lefebvre)三年後,也就是1968年學運之後,在1970年書寫的《都市革命》(Urban Revolution)一書中的使用, 與1974年更完整發展的《空間生産》(The Production of Space)的理論著作中, 異質地方,已經由一個相對比較鬆散隨意的觀點,進一步考量主體的行動與都市的策略,建構為可能性的空間(spaces of possibilities),以及,設想為更批判性的、更正式錶達齣的、根植於社會規範之中,有政治與曆史異常意義的理論概念瞭。 而這些理論辯論,與作者早年藉取傅柯的異質地方概念的目的並不衝突。由於異質地方的理論範疇是選集中不同論文一再齣現的空間概念,故以《異質地方之營造》為書名。至於置於附錄中的多為專業報告、報告綱要、短論、書序、發刊詞,甚至是發言記錄,雖非學術論文形式,也有意留一紀錄。

後者,由於選擇的論文與置於附錄中的專業報告,多圍繞著一個主要的發問角度,即國傢的都市政策是如何在當前全球化之下,或是特定的社會政治脈絡(social political context)之下來形構(formation)與實施(implementation)的?而這政策是為國傢(state)所發動的,這是一個充滿衝突的政治與社會的過程,也是規劃與設計者所必須認識的首要課題。就在21世紀來臨前後,國傢橫渡全球化的惡水,因此,藉用作傢張大春在2000年元旦書寫的文字,以《窺見魔鬼的容顔》為名,不求驚悚,但求其為統一全書的隱喻。

圖書試讀

結論:校園與文化深耕

作者迴應前述的發問,並在校園與文化深耕上做一點結論。本文分析校園象徵的錶現,這是校園文化的一部分,是校園的精神,也是錶意的實踐(signifying practice),因此,校園也是意義豐盛,相互競爭之地。

首先,我們討論校園文化,必須有能力看到大學校園是空間的社會分工,結構性的定位界定瞭校園規劃背後隱藏著的計劃書(hidden program)所再現的利益、權力,以及價值,但是卻錶現齣「去政治」的校園自主性與論述。

其次,校園的曆史,尤其是有文化資産價值的老校園曆史,是大學的重要曆史,校園集體記憶的組成部分。展示在校史館裏的大學校園曆史,如颱灣大學這樣的殖民大學校園前生,我們要能看到即使是自然標本,也是殖民文化乾預的結果,而我們還要有能力進行進一步的文化詮釋,形成對公共空間的積極乾預。 若是以南京的大學校園為例,包括瞭東南大學、南京大學、南京師範大學等,以至於南京城市的曆史,更是近代政治史所刻劃的,無言的權力地景。

接著,校園生活中,正式與非正式的學習空間並置,而且非正空間經常更形重要,是校園集體記憶的重要元素,也是校園的文化的錶現,校園規劃必須是能支持學習空間的校園製度,失去這功能,校園規劃也僅是行政體製的一環,本身沒有存在的意義。

然後,校園的主要使用者,大學師生,他們的活動、動綫、植栽、建物類型與形式、意義賦予等,是大學文化的物質性根本,是校園規劃真實的內容,而大學地標與象徵性地方,是價值觀集中的錶現,這就是校園精神瞭。

最後,與其質疑大學校園的種種,不如說,這裏暴露的是大學本身的問題。大學校園其實就是大學。本文想指齣,當前全球化與新自由主義化下的高等教育全麵商品化下正在改變的校園文化,就是大學企業經營,校園規劃解除管製等。而校園象徵,校園空間的文化錶現的是十分重要卻不能明言的價值:大學難道成為名符其實的學店瞭嗎?這是當前大學的曆史挑戰,知識領袖的考驗,也是校園規劃的競爭意義所在。

用户评价

剛拿到這本《異質地方之營造:公共空間、校園以及社區營造》,翻瞭幾頁就覺得,哇,這簡直是為我這種從小在颱灣長大,對我們這片土地上的各種空間變化深有體會的人量身定做的。我總覺得,颱灣有很多地方,它不是那種規劃得整整齊齊,一模一樣的復製品,反而是一種奇妙的“異質”,就像我們傢附近那個老舊的戲院,旁邊突然冒齣來一傢文青咖啡館,再過去是一個社區活動中心,大傢都在這裏,但又各自保有自己的特色。這本書,好像就是把這些散落在我們生活裏的“異質”地方,用一種非常有條理的方式,拆解開來,讓我們看到它們是如何被“營造”齣來的。我尤其好奇的是,它會怎麼談論我們巷弄裏的那些小公園,或者學校旁邊那些學生下課後聚集的攤販區。這些地方,不是大興土木的巨型工程,卻承載瞭太多我們的生活記憶和情感。我期待這本書能揭示齣,在看似雜亂無章的背後,其實有著一種深層的邏輯和智慧,讓這些“異質”的地方,也能生機勃勃,充滿活力。想想看,我們走在颱北的迪化街,那股曆史的氣息和現代的商業活力交織在一起,讓人覺得既熟悉又新奇,這不就是“異質地方”最好的寫照嗎?這本書會不會從曆史、社會、文化等多個角度來剖析,讓我能更深刻地理解這些空間的魅力所在?我非常期待它能夠提供一些具體的案例,讓我們看到這些“異質”的理念是如何在現實中落地生根的。

评分這本書的齣現,像是為我這個常年在城市裏穿梭,對各種空間變化充滿好奇的讀者,提供瞭一把鑰匙。《異質地方之營造:公共空間、校園以及社區營造》這個書名,瞬間就觸動瞭我心中對那些“非標準”空間的敏感。我一直覺得,颱灣的很多地方,就像一個充滿驚喜的寶箱,裏麵裝滿瞭各種各樣“異質”的元素——老舊的建築、新潮的藝術、不同群體的生活方式……它們混雜在一起,卻形成瞭一種獨特的魅力。比如,我常去的那個公園,裏麵既有給小孩子玩的遊樂設施,又有供老人下棋的棋盤,還有年輕人運動的場地,這種多功能、多人群的混閤,就是我理解的“異質”。我希望這本書能深入探討,這種“異質”是如何在公共空間、校園和社區中存在的,以及它背後的成因和影響。它會不會提供一些具體的“營造”方法,讓我們看到,如何通過設計、管理或社區參與,來最大化地發揮這些“異質”空間的潛力?我特彆想知道,它會不會分享一些成功的案例,展示如何在保護原有特色的前提下,讓這些“異質”的地方煥發新的生機,例如,如何改造一個曆史悠久的校園,使其成為一個更具活力和包容性的學習與生活空間?在如今追求效率和統一的時代,這本書的內容,無疑能提醒我們,那些“不完美”卻充滿生命力的“異質”地方,纔最能觸動人心。

评分讀這本《異質地方之營造:公共空間、校園以及社區營造》之前,我腦子裏總有一個模糊的畫麵,就是我們學校的那個老操場,旁邊不知何時多瞭幾間新蓋的社團辦公室,再過去就是一片綠化得很好的小花園,學生們喜歡在那裏曬太陽、聊天。這種“新舊交織”、“功能混雜”的感覺,我一直覺得很特彆,好像每個地方都有它自己的故事,不是工業化生産綫上下來的標準産品。這本書的名字,特彆是“異質地方”這幾個字,瞬間就抓住瞭我的好奇心。我立刻聯想到,它會不會探討如何在這種“非標準化”的空間裏,找到一種新的平衡?比如,如何讓一個曆史悠久的老校園,既保留它的文化底蘊,又能融入現代化的教學設施和學生需求?我一直覺得,颱灣的很多社區,都有著這種“異質”的魅力。我們傢附近那個老街區,白天是熱鬧的菜市場,晚上搖身一變,又成瞭街頭藝人的錶演舞颱,那種生命力的迸發,是多麼的迷人。我希望這本書能提供一些理論框架,幫助我理解,為什麼這些“異質”的地方,反而更能激發人們的創造力和歸屬感。它會不會分析一些成功的案例,讓我們看到,在充滿變化和挑戰的時代,如何通過巧妙的“營造”,讓這些“異質”的空間,煥發齣新的生機?我尤其想知道,它會不會觸及到地方政府在“異質地方”營造中的角色,以及社區居民在其中的參與度,畢竟,這些地方的生命力,最終還是源於生活在這裏的人們。

评分讀到《異質地方之營造:公共空間、校園以及社區營造》這本書,我腦海裏immediately浮現齣大學時期,我們學校的後山,那裏有一片未經規劃的區域,學生們自己搭帳篷、舉辦露天音樂會,各種“非官方”的活動在那裏蓬勃發展。這種“非標準化”的、充滿生命力的空間,就是我心中“異質地方”的最好寫照。我好奇這本書會如何定義和解讀“異質地方”,以及它在公共空間、校園和社區中的具體錶現。颱灣的很多地方,都有這種“異質”的魅力,比如老街區裏新開的文創小店,或是傳統市場旁邊的小型藝術展覽空間,它們並非遵循統一的規劃,卻因為這種“混雜”而顯得格外有味道。我希望這本書能提供一些理論上的支撐,讓我們理解,為什麼這些“異質”的空間反而更能激發創造力,並成為人們情感的連接點。此外,我非常期待它能分享一些具體的“營造”策略和案例,比如,如何在一個既有的環境中,通過微小的介入,就能讓一個空間煥發新的生命力?又或者,如何在社區中,通過居民的共同參與,營造齣具有地方特色的公共空間?在城市發展日益同質化的今天,這本書的內容,無疑能給我們帶來一些新的思考和啓發,讓我更深入地理解,如何去擁抱和利用“異質”的力量,來創造更具魅力的生活空間。

评分捧著《異質地方之營造:公共空間、校園以及社區營造》這本書,我立刻感覺到一股熟悉又親切的氣息撲麵而來。我一直覺得,颱灣的城市和社區,最迷人的地方就在於它的“異質性”——那些並非嚴格按照規劃,而是自然生長、不同元素有機融閤的空間,比如,老社區裏被改造成咖啡館的老房子,校園裏各種風格迥異的建築交錯,或是社區裏老少皆宜的活動場所。這種“非標準化”的、充滿生活氣息的“異質”空間,深深吸引著我。我迫切地想知道,這本書會如何定義和分析“異質地方”?它會不會從社會學、建築學、文化研究等多個角度,深入剖析這些空間的成因和特質?更讓我期待的是,它會如何探討“營造”這個過程。是否會提供具體的案例,展示如何通過巧妙的設計、周到的管理,以及最重要的——居民的積極參與,來讓這些“異質”的空間煥發新生,既保留其獨特性,又能滿足現代人的需求?比如,如何讓一個老舊的校園,變成一個充滿創意和活力的學習、生活、交流的綜閤體?或者,如何在一個社區中,通過“異質”的營造,提升居民的幸福感和歸屬感?在追求效率和統一的時代,這本書的內容,無疑能為我們帶來一股清流,提醒我們去發現和珍視那些充滿人情味和生命力的“異質”空間。

评分拿到《異質地方之營造:公共空間、校園以及社區營造》這本書,我立刻感到一種親切感。我一直覺得,颱灣的城市和社區,都有著一種“非典型”的美,它不是那種規整、統一的,而是充滿瞭各種各樣的“異質”元素,卻又奇妙地和諧共存。比如,我住的老社區,一個老舊的診所旁邊,可能就緊挨著一傢新開的網咖,再過去是幾個阿姨在樹下泡茶聊天,這種生活氣息的交融,就是一種“異質”的體現。我非常期待這本書能夠深入剖析,這種“異質”是如何在公共空間、校園和社區中存在的,以及它背後所蘊含的意義。它會不會探討,如何通過“營造”,讓這些“異質”的地方,更加具有活力和包容性?我尤其想知道,書中會不會有一些具體的案例,展示如何將不同的功能、人群、文化元素巧妙地融閤在一起,創造齣獨具特色且富有生命力的空間。例如,如何改造一個老舊的校園,使其既能滿足現代教育的需求,又能成為學生們發揮創造力和社群交流的平颱?或者,如何在一個社區中,鼓勵居民參與,共同營造齣既保留曆史記憶,又能適應時代發展的公共空間?我深信,正是這些“異質”的地方,構成瞭我們城市最動人的風景,我期待這本書能為我們提供更深刻的理解和實用的方法。

评分剛拿到《異質地方之營造:公共空間、校園以及社區營造》這本書,我腦海裏就立刻湧現齣許多關於颱灣城市角落的畫麵——那些老房子的斑駁牆壁上,被新塗鴉的鮮艷色彩;學校裏,不同風格的建築風格交織;社區裏,老一輩的傳統技藝與年輕一代的創新想法碰撞。這些,都是我眼中“異質地方”的生動寫照。我非常期待這本書能深入解讀,這種“異質”究竟是如何在公共空間、校園和社區中形成的,它包含瞭哪些層麵?更重要的是,它會如何探討“營造”這個概念?是單純的設計改造,還是更深層次的社會參與和文化建構?我特彆好奇,書中會不會介紹一些具體的實踐案例,讓我們看到,如何在這些“異質”的空間裏,找到一種平衡,既保留原有的特色和記憶,又能注入新的活力和功能。例如,一個老舊的社區,如何通過居民的共同努力,將其打造成一個既有曆史底蘊,又能滿足現代生活需求的溫馨傢園?或者,一個校園,如何通過“異質”的設計,鼓勵學生們跨越學科界限,激發更多的創新和閤作?在如今強調“在地化”和“特色化”的時代,這本書的內容,對我來說,無疑是極其重要的,它或許能為我們提供一種新的視角,去理解和創造那些獨特而充滿生命力的生活空間。

评分最近在思考關於我們城市空間的一些變化,《異質地方之營造:公共空間、校園以及社區營造》這個書名,立刻引起瞭我的注意。我總是覺得,颱灣的很多地方,都有著一種“非標準化”的、混雜的、但又充滿生命力的特質。比如,我住的地方附近,有一個老舊的公園,裏麵有兒童遊樂設施,還有不少老年人在下棋,有時晚上還有年輕人在這裏練習街舞,這種多功能、多人群的混閤,就是一種“異質”的體現。我希望這本書能夠深入地剖析,這種“異質”是如何在公共空間、校園和社區中存在的,以及它背後的原因是什麼。我特彆好奇,它會不會提供一些具體的“營造”案例,讓我們看到,在不同的情境下,如何通過設計、管理或社區參與,來激發這些“異質”空間的潛力。比如,如何讓一個老舊的社區,在保留原有風貌的同時,也能吸引新的活力和人口?或者,如何讓一個校園,不再隻是一個學習的場所,也能成為一個充滿創意和社群互動的生活空間?這本書會不會觸及到,在快速城市化的過程中,如何保護和發展這些“異質”的地方,讓它們不至於被韆篇一律的現代建築所取代?我對這方麵的內容非常感興趣,因為我總覺得,正是這些“異質”的地方,構成瞭我們城市獨特的氣質和人情味。我期待這本書能夠為我們提供一些有價值的洞見和實踐經驗。

评分我一直覺得,颱灣的城市空間,就像一張拼貼畫,各種不同的元素、風格、曆史時期交織在一起,形成瞭一種獨特的“異質”美感。《異質地方之營造:公共空間、校園以及社區營造》這個書名,就精準地捕捉到瞭我一直以來對這些空間的感受。我腦海中立刻閃過那些老建築旁新開的咖啡館、學校裏各種風格迥異的社團空間,還有社區裏充滿生活氣息的小巷。這本書會不會從理論層麵,深入探討“異質”作為一種空間特質,是如何被理解和塑造的?我特彆想知道,它會不會提供一些具體的“營造”方法,讓我們看到,如何在實際操作中,將不同的元素、功能、人群有效地整閤在一起,創造齣既有特色又充滿活力的空間。比如,如何讓一個老舊的社區,通過“異質”的改造,煥發新生,同時又不失其原有的曆史韻味?或者,如何設計一個校園,能夠容納各種不同的學習方式和社群活動,讓學生們感受到歸屬感和創造力?我希望這本書能夠提供一些案例研究,讓我能更具體地理解,這些“異質”的地方是如何被“營造”齣來的,以及在這個過程中,有哪些值得藉鑒的經驗和教訓。特彆是在當下,很多城市都在追求所謂的“現代化”和“國際化”,但我始終覺得,真正吸引人的,是那些保有地方特色和人情味的“異質”空間,我期待這本書能夠為我們提供一些思考和指引。

评分這本書的齣現,仿佛就像在颱北街頭,突然發現瞭一傢藏匿在老建築裏的獨立書店,驚喜又期待。《異質地方之營造:公共空間、校園以及社區營造》這個書名,就帶著一股探索的勁頭,讓我想立刻翻開它。我一直覺得,颱灣很多地方,都有著一種獨特的“異質”魅力,就像我們在一些老眷村改造的項目中看到的,保留瞭曆史痕跡,又加入瞭新的設計元素,讓整個空間變得既有溫度又富有活力。這本書會不會深入探討,這種“異質”是如何形成的?它有沒有在地理、曆史、社會文化等多個維度上進行分析?我腦海中立刻浮現齣高雄的駁二藝術特區,那原本是一個廢棄的碼頭倉庫,如今卻變成瞭充滿創意和藝術氣息的文化空間,這種“變廢為寶”,不也是一種“異質地方”的成功營造嗎?我迫切地想知道,書中是否會提供一些具體的“營造”策略和方法,讓我們這些對地方改造感興趣的人,能夠從中獲得啓發。它有沒有強調參與式設計的重要性,畢竟,一個地方的“異質”和生命力,往往源於當地居民的共同創造和認同。我非常好奇,它會不會討論在現代城市發展中,如何平衡商業利益和地方特色,讓“異質”的空間不會被同質化所吞噬。這對我來說,是一個非常重要的問題,畢竟,我們都希望我們的城市,能夠保有獨一無二的魅力。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有