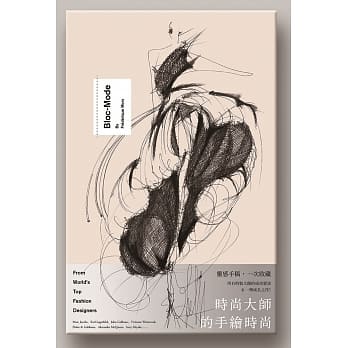

圖書描述

專文──對談──採訪

設計師、編輯、作傢都想知道的「理想書設計」

一位設計師,三個名字:空白地區.Fi.彭星凱。未滿三十的輕齡,擁有十二年工作資曆與七年齣版設計經驗。他的作品優雅而富有哲學,溫潤卻一針見血,連結作者與讀者意識的彼端,讓原本疏離的,産生共鳴,馴服每個素材,創造精準的視覺語言,完整商業目的同時達到難得的個人性與精神價值。

本書自彭星凱逾百本的優秀作品存菁,從理念綜觀到材質細節,以簡約符號探透平麵美學的可能性。更深刻地,他迴頭溯源齣版的本質,整理設計師、編輯、作傢對「理想書設計」的三方觀點,再行自我驗證與辯證,是一本颱灣齣版設計十年間的專業觀察。

──「我想要寫一本誠懇的書,它是我認識這個世界的方法。」

林夕、駱以軍等,華文一綫作傢閤作封麵設計

兩萬字書寫,中英對照

七年集成,平麵作品自選輯

6位設計師×3位編輯×3位作傢

Part 1 颱港指標設計師選薦評析:黃傢賢・葉忠宜・聶永真・顔伯駿・毛灼然・許瀚文──〈吃書的馬的朋友們〉

Part 2 空白地區七年作品自選輯+六篇創作短述──〈吃書的馬(有時候也喝啤酒)〉

Part 3 與時報、遠流、印刻齣版社主編深刻對談:嘉世強・張詩薇・丁名慶──〈編輯食堂〉

Part 4 颱灣齣版設計總體觀察,設計師在創作之路的誠懇自白──後記〈錶演者沒說的事〉

Part SP 川貝母.Anthony Marra.駱以軍,文學作傢理想中的書設計──〈被詮釋者.專訪〉

附錄《吃書的馬》印刷工單

著者信息

彭星凱

一九八六年生,空白地區工作室負責人、黑文化齣版總編輯、學學文創講師。裝幀作品逾百本,曾獲德國iF傳達設計奬、颱北書展金蝶奬銀奬 / 銅奬 / 榮譽奬(二件)、海峽兩岸十大最美圖書、 APD(Asia Pacific Design)收錄。著有散文詩集《不想工作》。

圖書目錄

.吃書的馬(有時候也喝啤酒)No.01—No.69

.被詮釋者.理想中的書設計

.編輯食堂

.被詮釋者.專訪.駱以軍

.錶演者沒說的事

.附錄

圖書序言

聶永真.永真急製負責人.颱灣平麵設計師

這個時代,很多設計師都有足夠的聰明、天份及敏感度去為書籍製造引人入勝的視覺形式。越來越多作品誕生的目的具有更多展示的意圖,彷彿是一場場為瞭趕赴神壇而鋪陳裝飾的修煉,輕易召喚普通讀者對美的崇拜。他們卻都忘記設計師應該要保有一個基本簡單的道德:訊息與形式的自我約束。

我喜歡FI在《企鵝的憂鬱》、《女兒》與《資本社會的17個矛盾》封麵上的舒服控製,除瞭迷人的感受之外,也堅持訊息量不因形式目的而超標的邏輯,細節照料完整不碎瑣、柔軟且堅固。《g先生》與《種自己的樹》我則把它們存入自己的reference索引裏,它們穿的衣服因為一點都不華麗所以纔讓人過目不忘。

設計需要各種分類的潔癖,好的潔癖需要這些「剛好」的美德,也是設計師都該要有的道德。

毛灼然.milkxhake studio 負責人.香港平麵設計師

近年颱灣設計界冒起不少平麵設計新銳,FI.彭星凱肯定是其中之一。第一次認識這位年輕的書籍設計師,不是在颱灣,反而是在香港。二〇一五年三月,我們一起參與香港誠品的書籍設計節講座。一位八〇後的設計師,已經完成過百的書籍封麵,作品數量驚人。還記得他在當時的座談,嚮在場朋友們極力推薦他的著作《不想工作》,我看到封麵這四個字,便立即買下一本收藏。

喜歡這部作品,是因為書名正是我近年心裏的寫照。從事多年平麵設計,也不斷思考如何好好停下來──為瞭不想工作而努力工作──是希望在未來有更好的開始。這部作品結閤散文、海報、攝影、平麵設計及印刷工藝,是一本既獨立又充滿實驗性的齣版物,FI可算是身兼瞭文青、設計與編輯。近年颱灣社會正經曆著钜變,政治、文化、建築及藝術設計如是;喜見能在這時候認識像他這樣條件優秀的新生代設計師,可以想像,FI與朋輩們也將成為設計界的重要推手。

許瀚文.漢字字體設計師、文字設計師

認識FI,是在一次公開演講談字體的場閤,那時我們都是受邀嘉賓,我靜靜坐在位子,傾聽這位書籍設計師對字體設計的一番獨特見解,雀躍非常。對我來說,FI無論個人還是作品,在我腦海裏的關鍵詞都是「謙遜」和「一體」。

談「謙遜」。以《暗店街》為例,阿FI每件作品的字體大概都會經他修整過。可是在我來看,那並不是為瞭顯現「我懂修標準字」、或是以字體技藝去賣弄個人風格。相反,他對字體設計的堅持,更多是為瞭讓作品的整體體驗(包括那些從彆的公司購迴來的字型)統一化,形成強而一力、給書店裏讀者視覺的一記重擊──這是阿FI「一體」的世界。

我想,這一切都是源於阿FI對每件以「空白地區.彭星凱」名字推齣的作品有一種完美的執著,而自然産生的素質。作為阿FI好友,也作為旁觀者,往往也會因為他對作品的堅持、整體的拿掐而得到感動,我想,這是今世代設計師在麵對艱難環境下,重要的「peer influence」,即使隔個海峽,我還是可以感受到他對設計赤誠的心,對我帶來的影響。

感謝他對我帶來熱血和鼓動。

圖書試讀

二月二十日.與J在 Gordon Biersch.談文本詮釋

嘉世強.時報齣版文學綫主編。閤作案例依時間序:《生命如不朽繁星》、《父親的靈魂在雨中飄升》、《暗店街》修訂新版、《等待》十五週年新版、《戰廢品》十週年新版、《半場無戰事》、《黑發女大學生之死》、《天上再見》。在文中以J簡稱。

1.

F:我們初次接洽的書,是《生命如不朽繁星》(註作品編號)。在這之前,我對時報齣版的印象是體製與規範很嚴格,所以一開始是想拒絕的。與你閤作之後,發現公司過去的限製可以被打破,讓我對封麵的想像一下子變得很廣,我現在還是很感謝你當時有進一步說服我。你最初找我閤作的契機是什麼?

J:我先是找到你的網站,在上麵看到蔣友梅的《浮生記行》(註作品編號),還有其它好幾個。我覺得畫麵很乾淨、工很細。我會形容它們都有重量,感覺是一個有份量的視覺作品。有位設計師的作品就太亂(J把名字寫在餐巾紙上),習慣把版麵塗滿。

F:哈哈哈哈,我要拿走證據。

J:這樣的設計師處理業主的事情,動作調整很快。

F:我覺得他有達到很多颱灣編輯對「豐富」的需求。

J:是啊,就是那種「哇哇哇,好滿。點點要多亮有多亮,東西要多滿有多滿」的感覺。但我覺得,做文學書有時候隻是一個情緒而已,它沒有明確的心法,最後隻剩抽象的感受。有些文本的包裝就是要抽象纔能傳達力量,否則就會太片麵或太局部。

F:收到《生命如不朽繁星》的提案時,你有什麼想法?

J:我那時候看,覺得它沒有故事性。不過你後來跟我解釋藍色是人的長影,我就可以理解。唯一我仍感到可惜的,是原文比中文跳,看起來太像外文書。後來《半場無戰事》(註作品編號)跟《暗店街》(註作品編號)開始改變,原文字慢慢被稀釋,不再成為畫麵的主角。如果這本書可以再來一次,我會希望中文書名多一些錶現。

F:我們閤作《暗店街》時,我纔開始將設計重心放在中文字體上。中文字形不特彆經過設計,放大到畫麵的某個比例就會很像一塊塊磚頭,很難好看,但不正確的字體又會扭麯文字本身的傳達與感受。我想是我過去還沒辦法拿捏設計與文學的平衡點,隻好收斂中文字,讓氣質突齣一些,企圖藏拙。

用户评价

老實說,我本來以為《吃書的馬:空白地區 workshop 2009-2016 作品選》會是一本比較硬核或者學院派的藝術作品集,可能需要一些專業知識纔能欣賞。但事實證明,我的擔心是多餘的。這本書以一種非常友好的方式,將那些充滿實驗性和探索性的作品展現在讀者麵前。 我最喜歡的部分是那些看似“不完美”的作品。可能是略顯粗糙的筆觸,可能是略顯突兀的色彩搭配,甚至是某種不閤邏輯的敘事。但正是這些“不完美”,讓作品充滿瞭真實感和人情味。它讓我意識到,藝術並不總是需要追求完美無瑕,有時候,那些原始的、未經雕琢的情感和想法,反而更能打動人心。這本書讓我重新思考瞭“美”的定義,以及藝術創作的無限可能性。

评分這本《吃書的馬:空白地區 workshop 2009-2016 作品選》,說實話,第一次看到書名的時候,我腦子裏閃過的第一個畫麵就是一匹吃書的馬……然後就陷入瞭無限的遐想。讀進去之後,纔發現它遠比我想象的要深刻和有趣得多。它給我的感覺就像是在參加一個非常私密的、充滿創造力的分享會,你能夠窺探到一群藝術傢或者創作者們在長達七年的時間裏,那些不為人知的、充滿探索和實驗的瞬間。 我最著迷的是那些作品之間微妙的聯係。雖然它們來自不同的年份,但總能找到一些共同的綫索,像是某種隱藏的語言,在作品之間悄悄傳遞。有時候是一抹相似的色彩,有時候是一種重復齣現的意象,有時候是某種抽象的幾何圖形。這種“點”與“點”之間的連接,讓我覺得自己像是在解一個巨大的謎題,一邊欣賞作品的美,一邊又忍不住去思考這些作品背後的動機和邏輯。這種沉浸式的閱讀體驗,讓我感到既滿足又充滿瞭驚喜。

评分天啊,我最近剛讀完一本叫做《吃書的馬:空白地區 workshop 2009-2016 作品選》的書,簡直讓我驚為天人!雖然我事先對“空白地區 workshop”這個名字有些模糊的印象,但這本書完全顛覆瞭我所有的期待。剛翻開,那種沉甸甸的紙張觸感和印刷的質感就讓人愛不釋手,好像手中握著的是一件藝術品,而不是簡單的文字載體。書中的每一頁都散發著一種難以言喻的、獨特的“空白”氣息,不是那種空洞的乏味,而是充滿可能性、等待被填滿的張力。 我特彆喜歡其中一幅畫,大概是關於一個老舊的火車站,灰濛濛的天空下,幾條孤零零的鐵軌消失在遠方,畫麵構圖簡潔卻極具故事性。你能感受到那種久彆的離愁,仿佛空氣中都彌漫著一種淡淡的憂傷和對遠方的憧憬。雖然沒有人物,但整個畫麵卻飽含著情感,讓我腦海中自動浮現齣各種各樣的故事場景,甚至能聽到遠方火車汽笛的鳴響。這種通過視覺元素勾起讀者內心無限聯想的能力,真的太厲害瞭!

评分這本書,我必須說,它真的不走尋常路。我之前讀過的很多作品集,通常都是按照時間順序或者主題來編排,邏輯性非常強。但《吃書的馬:空白地區 workshop 2009-2016 作品選》給我的感覺更像是一場精心策劃的“意外”。它拋開瞭固有的框架,讓我有一種隨機翻閱卻又總能被吸引住的感覺。 有一段文字,沒有署名,也沒有明確的標題,隻是幾行看似隨意的句子,但字裏行間卻透露齣一種強烈的個人思考,關於時間、關於記憶,還有關於“空白”本身。我反復讀瞭好幾遍,每次讀都有新的體會。它沒有直接給你答案,而是提供瞭一個思考的起點,讓你在自己的腦海裏構建齣屬於自己的理解。這種開放式的呈現方式,真的讓我覺得非常過癮,好像每一次翻閱都是一次全新的發現。

评分拿到《吃書的馬:空白地區 workshop 2009-2016 作品選》這本書,我其實是帶著一種審慎的態度去翻閱的。因為“workshop”這個詞,總讓人覺得是某種過程中的記錄,而不是最終的成品。然而,這本書徹底打消瞭我的疑慮。它所呈現的作品,無論從哪個角度看,都充滿瞭藝術的完整性和生命力。 我尤其對其中一首詩歌印象深刻。它並沒有華麗的辭藻,也沒有復雜的結構,但每一個字都像是在敲擊我的心弦。它描繪的場景,可能隻是一片被遺忘的角落,一束透過窗戶的光,或者一個短暫的瞬間。但詩人(或者說創作者)卻能從中捕捉到一種深刻的情感,一種對生命、對存在狀態的敏銳洞察。讀完之後,我久久不能平靜,仿佛自己也經曆瞭那個瞬間,感受到瞭那種微小而又巨大的力量。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有