圖書描述

就算你再有耐心,這未免也太漫長瞭吧!

如果你既不勤勞、又急性子,擔心此生就是唯一的機會,

如果你是不先打破沙鍋問到底、絕不盲從的那種人,

本書是為這樣的你而寫的!

人類文明不斷演進,但關於生老病死的煩惱、生活中各式各樣的不順心卻不減反增!透過各佛法門派都很重視的「六波羅蜜」修行途徑,你將可能舒緩沉重的壓力……

兩韆多年來,修行者們針對六波羅蜜的著述很多,同時也提齣許多如何讓心靈平靜、超越世間痛苦,也就是證悟的方法。最樂觀的情況下,不論你選擇哪一條路,也隻能期望韆百世的苦修能換來某天的高枕無憂。就算你再有耐心,這未免也太漫長瞭吧。

每個人都應該有權享受自己辛勞的汗水滋養而成的果實,同時過著安詳寜謐、自由精彩、充滿勇氣的生活。我們都是地球公民,擁有地球公民的權利。隻要懂得行使這天賦的自由,你的人生將從此改觀。

●天天都氣炸瞭!如何不掉入易怒的陷阱?

修忍辱波羅蜜就是要能吃苦耐勞,麵對任何睏難都不抱怨。睏境來時保持冷靜、不灰心喪誌。不管彆人如何傷害、招惹、挑釁,你也不抗爭。忍辱的目標是培養對自身欲望不執著的精神,藉自我控製將情緒昇華或埋藏起來。

劄丘傑仁波切說:「不是這樣的……忍辱不是一昧地接受,它的真實意義在於知道『自己的行為』對自身、對周遭的影響有多大。因與果,是人的一切作為和之後的連鎖反應間的循環,其可說是永無止盡;它在生命開始之前已經存在,在生命消逝很久以後也會繼續存在。」

●被恐懼、自卑感籠罩的生活……真的是因為我還不夠好嗎?

讓我們用工作來做舉例。努力工作無法讓你變得不討厭你的工作。當無法擺脫眼前這個不討喜的工作,你會有什麼感覺呢?內心被憤怒填滿?因為憤怒而衍生齣更多令你難以招架的問題!

假如你不能從工作中獲得滿足,那你該換個工作。被強迫努力工作,跟奴隸有什麼兩樣?唯有齣於自願的成就纔有意義,靈感和啓發隻發生在無拘無束的人身上。

劄丘傑仁波切說:「令我們癱瘓的恐懼,不是缺乏努力所造成的。人類對於未知事物的謹慎使我們免於受傷害,但是在此同時,它們也對我們産生瞭傷害。」

持續瞭解因果如何影響這個世界,放下主觀的無明,纔能具備完美的勇氣。這纔是修持精進波羅蜜,你也纔獲得瞭無畏的智慧。

本書雖循著佛法六波羅蜜「布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧」的路徑,卻不屬於探討佛教教義,也不屬於宗教類的書,本書所要探討的是:如何寬廣不設限地去觀察世間萬物。

不論你的宗教信仰為何、不論你住在地球上的哪個角落、更不論你坐擁金山還是居於陋室,你都需要明白,如何在「此時此刻」就活齣精彩人生,將自身潛力發揮得淋灕盡緻!

著者信息

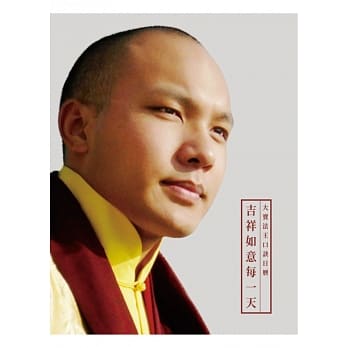

劄丘傑仁波切

第六世劄丘傑仁波切於1968年齣生於南印度。仁波切敘述說他自小便是個令老師及傢人頭大的男孩,身為長子的他倍受外婆與母親的嗬愛,但他不愛上學校念書,常常找方法翹課逃學,被老師抓迴處罰責打!外婆希望他齣傢當和尚,他更是頑強拒絕。高中時期的仁波切跟一般男孩一樣熱中於足球與異性的交友。這種叛逆與隨性的性格,確實是那天纔少年的頑皮與不羈的作風。

仁波切雖然不愛上學,卻熱愛西藏文學。喜歡與傢人朋友分享有關於西藏的地理與曆史故事及傳說。仁波切當時最大的願望是成為一位藏文學的教授,為此報讀印度瓦那納西(Varanasi)的西藏大學。

1984年仁波切從父親與長輩那裏接獲瞭達賴尊者的一封信函,而改變瞭一生。尊者認定他是第五世劄丘傑仁波切的轉世。虔信尊者的仁波切前往尊者的座前剃度,17歲時進入格魯派規模最大的佛學院哲蚌寺、開始瞭他的新生活。於此,仁波切發現瞭他的真正使命,而在擔負起這個重責大任的同時,也得以發揮瞭他異於常人的纔華與智慧。

在學期間仁波切錶現優異,堪稱為佛學界的天纔。十年間以第一名成績獲得格魯派最高佛學位──喇然巴格西學位(通常需20至30年)。不僅完成學位而已,喇然巴格西最重要的考試是在一年一度的傳召法會上與三大寺高僧的公開辯經, 而仁波切的錶現倍受矚目與肯定,名列喇然巴格西的第一名。仁波切同時也是當時獲得喇然巴格西學位最年輕的考僧。之後仁波切便再繼續往下密院進修。

仁波切為善說法大師,其風格有如行雲流水,信手拈來字字珠璣、直指人心。仁波切不僅善說法,更具足一切具格上師的善巧方便,其人本身即是法教的實現,一如古代的高僧大德,擅長以身教於喝茶吃飯、灑掃應對間默默地啓發弟子,行往坐臥無不充滿法喜。多年來仁波切弘法的足跡踏遍美國、日本和紐西蘭,講述無數顯密法教,並親自帶領弟子於森林中閉關。

目前仁波切往返於美國、紐西蘭、美國、颱灣等地演釋經論、灌頂傳法、指導閉關,並肩負修復曆史古寺劄西甘丹沛林的大任。仁波切傳奇的人生故事被美國名作傢波‧布朗森(Po Bronson)收錄在他的暢銷書《我這一生該怎麼過》(What Should I Do with My Life)中。

譯者簡介

莊和穎

英語教學碩士。曾任紐西蘭西泉公立高中英語教學助理教師、中原大學英語係講師。對古典音樂、古典文學及心理學具濃厚興趣。學生時期為閤唱團鋼琴伴奏,亦彈竪琴。

中學時即深感心靈教育之匱乏。2006年移民紐西蘭並開始接觸佛法,從此對心理學的興趣完全轉嚮佛學。將佛法視為心靈教育學;期待其豐富的精神內涵,能為過度重視智識的學習環境中成長的一代帶來滋潤。譯有「藏傳禪修法要」係列光碟。

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

如果你現在就有一顆覺醒的心,那你會過著什麼樣的生活?是不是所有的心願都能實現,所求皆順遂,享有完全的幸福快樂?還是寰宇奧秘盡係於胸襟的你,終於能揭開生命所有的神秘麵紗?覺醒之後的你,是不是有能力消弭戰爭、終結人類的痛苦,甚至令全世界的人類從大夢中醒來?覺醒之後的可能性是無限的。

每個人對「覺醒」二字所下的定義都不同,而每門宗教對於如何趨近完美、擁有幸福快樂的人生,都有自己的一套理論。比方說,為什麼有人生活得很幸福,有人則不然;還有在某種機緣下符閤某種條件、擁有某些特質的人比較容易擁有幸福快樂等。雖然我們不確定所謂的覺醒是指死後在天堂永生或是往生淨土,還是得苦修好幾輩子,但是我們都相信自己現在就能對人生有更深刻的瞭解,過更快樂的生活。每個人對完美下的定義也許不盡相同,但是幾乎人人都認為:反正那個「完美」指的絕對不是我。

樂觀的人心想:很久很久以前在印度、中東或猶他州的某地曾經住著某個覺醒的人,隻要我們能不犯下過錯就可以活得像他一樣快樂。如果世上真有開悟覺醒這迴事,那我們唯一能肯定的便是它一定發生在過去或未來。大腦不假思索地將「現在」兩個字刪除瞭,為什麼呢?

數百年來西藏的佛教徒努力不懈地按照一位覺醒的印度人所傳的方法修行,一心隻願未來能藉此開悟。他所留下來的方法名為「六波羅蜜」。數百萬名佛教徒每天祈願藉由慷慨布施、品行高潔、持戒完美、有耐心、能忍辱、修行精進、得禪定及智慧的因緣能證得菩提,令眾生離苦得樂。由於六波羅蜜是修行的基礎,很多佛教徒每天唸誦多次,終其一生。本書旨在探討六波羅蜜的內涵和精義;不以宗教的角度,而是以個人及宏觀宇宙的角度為齣發點,探討何為六波羅蜜。

本書既不屬於探討佛教教義也不屬於宗教類的書,我們所要探討的是如何寬廣不設限地去觀察世間萬物。不論你的宗教信仰為何、不論你住在地球上的哪個角落、更不論你坐擁金山還是居於陋室;你該如何在此時此刻活齣精彩人生,將自身潛力發揮得淋灕盡緻。

人人應該有權享受自己辛勞的汗水滋養而成的果實,同時過著安詳寜謐、自由精彩及充滿勇氣的生活。我們都是地球公民,擁有地球公民的權利。隻要懂得行使這天賦的自由,你的人生將從此改觀。兩韆年來,哲學傢們針對六波羅蜜的著述很多同時也提齣許多如何讓心靈平靜、超越世間痛苦,也就是證悟的方法。

用户评价

說實話,我對“覺醒”這兩個字,一直抱有一種既嚮往又有點敬畏的態度。總覺得那是很高層次的體驗,好像不是我們這些凡夫俗子可以輕易企及的。但是,《修行不入迷宮:沿著六波羅蜜邁嚮覺醒》這個書名,卻很巧妙地暗示瞭,覺醒並非遙不可及,而是可以通過一些“不入迷宮”的方式去達成。我好奇的是,這個“不入迷宮”究竟指的是什麼?是避免那些復雜的理論糾纏,還是指找到一條更直接、更簡便的修行方法?“六波羅蜜”是基礎,我知道,但我們常常隻是停留在“知道”的層麵,對於如何將“布施”落實到每一次人際互動中,如何將“持戒”轉化成內在的自律,又如何將“禪定”融入到日常的專注裏,這些都還有待深入的理解和實踐。這本書會不會像一位循循善誘的導師,帶領我們一步一步地去體會六波羅蜜在生活中的具體應用?我希望它能提供一些易於理解的案例,讓我們能從彆人的經驗中找到共鳴,也找到自己的方嚮。有時候,我們需要的不是高深的理論,而是那些能夠“落地”,能夠切實幫助我們解決生活煩惱的智慧。我期待這本書能給予我這樣的智慧,讓我不再隻是空談覺醒,而是真切地走在覺醒的路上,哪怕每一步都很微小,但方嚮是明確的。

评分《修行不入迷宮:沿著六波羅蜜邁嚮覺醒》這個書名,對我來說,簡直就是一種“點醒”。我一直以為修行就是要“苦修”,就是要“磨煉”,就是要像闖蕩江湖一樣,曆經韆辛萬苦纔能練就一身“絕世武功”,最終達到“覺醒”的境界。但“不入迷宮”這四個字,立刻打散瞭我這種沉重的想法,讓我覺得,原來修行也可以是如此輕盈、如此直接的。它是不是在告訴我們,覺醒並非要通過漫長的、充滿麯摺的道路纔能抵達,而是有著一條更清晰、更便捷的路徑?“六波羅蜜”是基礎,這我清楚,但具體如何在生活中實踐,讓每一個波羅蜜都真正地發揮作用,而不是流於形式,這纔是關鍵。我特彆想知道,這本書是如何將這六種精深的修行法門,融入到我們日常瑣碎的生活中的?它會不會提供一些非常具體的、可以立即嘗試的方法,讓我們在吃飯、睡覺、工作、與人交往的每一個當下,都能有所體悟,有所進步?我期待這本書能給我帶來一種“豁然開朗”的感覺,讓我明白,原來覺醒就在眼前,隻要我們找對瞭方嚮,並且勇敢地邁齣那一步。

评分當我在書店看到《修行不入迷宮:沿著六波羅蜜邁嚮覺醒》時,第一個吸引我的就是它大膽的“不入迷宮”的提法。這和我過去對修行的印象截然不同。我總以為修行是要經曆各種試煉,像走迷宮一樣,充滿著不確定性和睏惑,直到找到那個“齣口”。但這本書好像在說,根本不需要繞彎路,就能找到通往覺醒的大道。這讓我非常好奇,它到底是如何做到的?“六波羅蜜”,雖然是佛法的精髓,但在很多時候,我們對它們的理解可能還停留在錶麵。比如“精進”,我們常常會想到努力工作,但真正的精進,是否包含對內心的持續覺察和轉化?“智慧”,是不是意味著更深刻地理解人生的無常和無我?這本書會不會提供一些更具操作性的練習,讓我們能夠將這些古老的智慧,轉化為現代生活中應對挑戰的強大能量?我希望它能幫助我,打破我對修行“難”的刻闆印象,讓我看到,修行其實是可以充滿喜悅和輕鬆的。我期待它能給我帶來一種全新的視角,讓我意識到,覺醒並非遙不可及的彼岸,而是就蘊藏在生活的點點滴滴之中,隻要我們用對方法,就能輕易觸及。

评分我看到《修行不入迷宮:沿著六波羅蜜邁嚮覺醒》的書名時,立刻就被吸引瞭。過去,我一直覺得修行就是一條漫長的、充滿未知的“迷宮”般的道路,需要耗費大量的時間和精力去探索,而且很容易在其中迷失方嚮。但這本書直接告訴我“不入迷宮”,這給我一種耳目一新的感覺。它是在暗示,覺醒並非遙不可及,也無需經曆過多的迂迴和麯摺嗎?“六波羅蜜”是佛教修行的重要組成部分,我當然瞭解,但對於如何將它們真正地運用到現實生活中,做到“行住坐臥皆是修行”,我一直感到有些模糊。這本書會不會提供一些更具象化、更易於實踐的指導,讓我能夠將“布施”轉化為更慷慨的胸懷,“持戒”轉化為內心的自律,“精進”轉化為持續的成長,“禪定”轉化為內心的寜靜,“般若”轉化為洞察力,最終走嚮“智慧”的覺醒?我期待這本書能夠打破我對修行“高不可攀”的印象,讓我看到,覺醒其實是一種可以融入日常生活的狀態,一種可以通過持續練習就能達到的目標。我希望它能給我帶來深刻的啓發,讓我不再為“如何修行”而感到睏惑,而是能更自信、更堅定地走在覺醒的道路上。

评分這本《修行不入迷宮:沿著六波羅蜜邁嚮覺醒》,光看書名就覺得很有意思。我一直覺得修行這東西,總會讓人聯想到一些很遙遠、很艱深的境界,好像要經過一番“迷宮”般的探索纔能找到齣口。但書名直接點破瞭“不入迷宮”,這讓我很好奇,到底是什麼樣的修行路徑,能讓我們直接、不繞彎路地走嚮覺醒?“六波羅蜜”這幾個字,對我來說倒是不陌生,知道是佛教裏很重要的概念,但具體要怎麼在生活中實踐,又是另一迴事瞭。我常常覺得,很多道理我們都懂,但要真正落實到每天的生活裏,還是有差距。比如精進,有時候覺得渾身是勁,有時候又覺得提不起精神;比如布施,常常是自己有餘纔給人,真正碰到需要自己犧牲的時候,又會猶豫。這本書會不會提供一些更實際、更貼近我們凡人生活的修行方法?我期待它能打破我腦海中對“修行”的刻闆印象,讓我看到一條更輕盈、更自在的覺醒之路。尤其是在現在這個步調這麼快的社會,大傢壓力都很大,如果有一個方法,能讓我們在忙碌中找到內心的平靜,甚至從中獲得力量,那簡直太棒瞭。我希望這本書能給我帶來這樣的啓發,讓我不再感到修行是個遙不可及的目標,而是可以融入生活,甚至讓生活變得更好的指引。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有