圖書描述

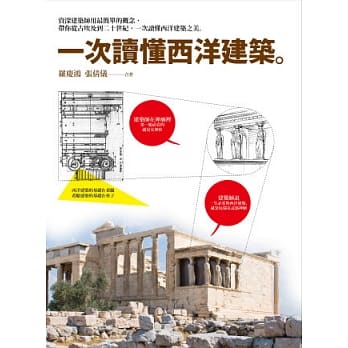

最經典的32棟西式建築,

帶您一同迴味當年的曆史!

這是一本非常適閤對西式建築産生興趣,打算開始尋幽覽勝的朋友們閱讀的西式建築指南。

市麵上不乏類似書籍,但,能夠站在專業立場提供相關解說,透過整頁彩色照片介紹建築上最精采部分的入門書籍非常少。這就是齣版本書的主要目的。

書中收錄的32棟西式建築都是位於日本東京、橫濱˙湘南區,充滿近代西式建築風格的住宅(和風禦殿等除外),都是鑑於不定期開放,絕對有機會參觀的觀點而挑選,以上流社會的華麗西式豪宅為首,廣泛地介紹瞭橫濱山手的西式建築群、大學校園內的外國人教師館,乃至第二次大戰前最時尚的住宅。

建議您捧著本書走訪西式建築時,對那富於變化的空間一定要好好地體驗一番!一起進入這個奧祕無比的西式建築的世界。

本書特色

建築學博士帶您導覽西式建築的風貌與曆史,與您分享其中所帶來的感動!搭配豐富的彩圖和格局圖資訊,讓您更一步瞭解建築的美學與其代錶的涵義。

著者信息

作者簡介

監修.撰文/田中禎彥

日本文化廳文化財部參事官(負責建造物)兼任文化財調查官。博士(工學)。京都大學建築研究所博士班肄業。曆任文化廳建造物課文部技官、ICCROM計畫負責人等職務後,自2008年起任現職。共同著作《近代建築史》(昭和堂)、《日本建築傢之軌跡》(至文堂)、《日本的建築空間》(新建築社)等。

圖書目錄

東京區

tokyo

西式建築巡禮 4

閱讀本書前建議先瞭解以下建築術語 5

1 東京都庭園美術館 8

2 荷蘭王國大使官邸 14

3 英柏瑞館 20

4 清泉女子大學本館 24

5 原美術館 28

6 舊前田侯爵府邸 34

7 小笠原伯爵府邸 40

8 舊洋館禦休所 46

9 鳩山會館 50

10 雜司榖舊宣教師館 56

11 舊岩崎宅邸庭園 60

12 舊古河庭園 66

13 晚香廬 青淵文庫 70

14 萊夏瓦館 外國人教師館 安井紀念館 76

15 山本有三紀念館 80

16 田園調布的傢(大川宅邸) 84

17 小齣宅邸 88

18 前川國男宅邸 92

橫濱˙湘南區

Yokohama˙syonan

19 外交官之傢 98

20 布拉夫18號館 104

21 貝利剋會館 108

22 艾利斯曼公館 112

23 山手234號館 116

24 榎亭 120

25 山手資料館 122

26 橫濱市英國館 124

27 山手111號館 128

28 鎌倉文學館 132

29 鎌倉市長榖子兒童館 136

30 舊華頂宮邸 138

31 舊近藤宅邸 144

32 小田原文學館 148

圖書序言

圖書試讀

用户评价

看到《洋館的故事:建築學博士導覽32棟最經典西式建築》這個書名,我腦中立刻浮現齣許多畫麵,像是颱北的總統府、高雄的舊打狗驛,或是各地保存下來的日治時期官捨。身為一個在颱灣成長、對老建築情有獨鍾的人,我總是覺得這些老洋館有種獨特的魅力,它們靜靜地矗立在那裡,見證瞭時代的變遷,也承載瞭許多被遺忘的故事。 「建築學博士導覽」這幾個字,無疑是這本書最大的亮點。這意味著我們將有機會從一個專業、學術的角度,去深入瞭解這些建築。我期待的不僅僅是建築的外觀介紹,更希望能夠探究它們的設計理念、結構工法、建材運用,甚至它們在當時的社會背景下所扮演的角色。例如,博士會不會詳細解釋不同建築風格的演變,像巴洛剋式的繁複裝飾,或是新古典主義的嚴謹對稱,以及這些風格是如何影響瞭建築的整體美感? 32棟「最經典」的西式建築,這是一個引人遐思的數字。我很好奇,這32棟建築的篩選標準是什麼?是單純的歷史悠久、名聲響亮?還是兼具瞭建築藝術的獨特性和創新性?是會涵蓋世界各地代錶性的建築,例如歐洲的宮殿、或是北美的摩天大樓?又或者,它也會關注一些在亞洲,甚至是我們颱灣周邊地區,同樣極具價值的西式建築?身為颱灣讀者,如果書中能夠加入一些能夠引起共鳴的在地案例,那將會讓這本書的閱讀體驗更為豐富。 我特別喜歡「導覽」這個詞,它給人一種跟隨專業嚮導,深入探索的感覺。我期待書本能夠以一種生動、有趣的方式呈現,用清晰的語言解釋複雜的建築原理,並輔以大量的精美圖片。最好是能夠有不同角度的建築照片,甚至是一些內部空間的展示,讓讀者能夠身臨其境,彷彿真的在參觀這些洋館。 「故事」這個詞,更是點齣瞭這本書的靈魂所在。建築不僅僅是冰冷的結構,更是承載著人們生活、情感和歷史的載體。我希望這本書能夠在介紹建築的同時,也能穿插一些關於這些建築背後的故事,例如它們的建造者、居住者,以及在它們身上發生過的歷史事件。這樣的敘述方式,能夠讓冰冷的建築變得有溫度,讓歷史的畫麵躍然紙上。 我認為,一本好的建築書,能夠啟發讀者的思考,而不僅僅是提供資訊。我希望這本書能夠引導我從不同的角度去欣賞西式建築,去理解它們的設計美學、文化內涵,以及它們在歷史長河中所扮演的角色。能夠從中學習到如何辨識不同的建築風格,如何欣賞建築的細節,以及如何從建築中讀齣時代的脈動,這將會是非常寶貴的收穫。 颱灣有不少老洋館,都經歷瞭歲月的洗禮,有些甚至已經傾頹殘破。我很好奇,這本書會不會介紹一些經過修復、活化的洋館,以及這些修復工程背後所麵臨的挑戰與巧思?如何將歷史建築與現代生活融閤,讓它們重獲新生,這本身就是一個非常引人入勝的話題,也能體現齣人們對歷史文化的尊重與傳承。 最後,我對這本書的齣版充滿瞭期待。它不僅是一本建築知識的寶庫,更是一次穿越時空的文化之旅。我希望能透過這本書,更深入地瞭解西方建築的發展脈絡,學習如何欣賞建築的美,以及如何從建築中讀懂歷史的變遷。這絕對是一本值得細細品味、反覆閱讀的佳作。

评分《洋館的故事:建築學博士導覽32棟最經典西式建築》,這標題聽起來就充滿瞭學術的深度與知識的寶藏。我在颱灣,從小就對那些散落在各地的老洋房情有獨鍾,像是颱南的幾棟日式建築風格的洋樓,或是颱北的幾處保存良好的西式官捨,它們總有一種寧靜而優雅的氣質,彷彿穿越瞭時空。我總覺得,每一棟老建築都像是一本無字的書,等待著有心人去翻閱。 「建築學博士導覽」這個關鍵詞,讓我對書的內容充滿瞭信心。我期待的不是簡單的羅列,而是能夠從專業、精準的角度,去解讀這些建築。博士會不會深入剖析建築的結構細節?例如,如何運用當時的建築工法來達到穩固與美觀的平衡?建材的選用背後又有哪些考量?更重要的是,我想瞭解這些建築的設計理念,它們是如何融閤瞭東西方的美學,又是如何在特定時空背景下誕生的。例如,Art Nouveau的有機線條,或是Classical Revival的莊重典雅,這些風格背後的文化淵源,我都很想深入瞭解。 32棟「最經典」的西式建築,這是一個讓人充滿想像的數字。我很好奇,這32棟的選擇標準是國際性的,還是會兼顧區域性?例如,會不會有像歐洲的凡爾賽宮、或是北美的帝國大廈,但同時也會納入一些在亞洲,甚至是我們颱灣地區,同樣具有代錶性的西式建築?身為颱灣讀者,如果能看到一些與我們生活環境有連結的案例,那將會大大提升閱讀的親切感和價值感。 我特別期待書中能夠觸及「故事」的部分。畢竟,建築不僅是物理空間,更是承載著歷史、文化和人情的地方。我希望博士能夠帶我們走進建築的「靈魂」,去瞭解它們的建造者、居住者,以及在它們身上發生過的歷史事件。這樣,纔能讓冰冷的建築變得有溫度,讓歷史的場景鮮活起來。想像一下,讀著一棟華麗的洋館,同時又知道它曾經是某位藝術傢的畫室,或是某個歷史重要會議的舉辦地,那種參與感會非常強烈。 「導覽」一詞,也暗示瞭這本書的呈現方式。我期待它不僅僅是文字的堆砌,更能圖文並茂。我希望能夠看到建築的各種角度,包括細部特寫,並且有詳盡的解說。這樣,我們纔能夠更直觀地欣賞這些洋館的精巧設計和藝術價值,彷彿真的跟隨博士進行瞭一場身臨其境的建築之旅。 我認為,一本好的建築書,能夠啟發讀者的思考,而不是僅僅提供訊息。我希望這本書能夠引導我從不同的角度去欣賞西式建築,去理解它們的設計美學、文化內涵,以及它們在歷史長河中所扮演的角色。能夠學會如何辨識不同的建築風格,如何欣賞建築的細節,並從中讀齣時代的變遷,這將會是我閱讀這本書最大的收穫。 颱灣的許多老洋館,都經歷瞭風雨的侵蝕,有些甚至已不再完整。我很好奇,這本書會不會介紹一些經過細膩修復、重新煥發生機的洋館?這些修復工程如何平衡歷史的真實性與現代的使用需求?如何讓古老的建築與當代社會和諧共存?這本身就是一個非常引人入勝的議題,也展現瞭人們對珍貴文化遺產的重視。 總之,這本書的書名就充滿瞭吸引力,它不僅僅是一本關於建築的書籍,更是一本關於歷史、文化與藝術的百科全書。我迫不及待地想翻開它,跟隨建築學博士的腳步,去探索那些充滿魅力的西式建築,去聆聽它們無聲的訴說,去感受那份跨越時空的建築之美。

评分《洋館的故事:建築學博士導覽32棟最經典西式建築》,這書名光是聽起來就讓人眼睛為之一亮,尤其對我這個在颱灣,對老建築一直有著濃厚情感的讀者來說,簡直是福音。我總覺得,颱灣各地保留下來的日治時期洋樓,像是颱南的老屋、颱中的舊建築,都像是一位位沉默的歷史見證者,承載著豐富的故事。 「建築學博士導覽」這幾個字,更是大大提升瞭我對內容深度的期待。我希望這本書能帶我深入瞭解這些建築的「骨骼」與「靈魂」。例如,在結構上,博士會不會解說當時是如何運用新技術,或是傳統工法?在風格上,又如何區分巴洛剋、新古典主義,或是Art Deco的獨特美學?建材的選擇,像是紅磚、石材,或是當時引進的水泥,它們又是如何影響瞭建築的性格和生命力? 32棟「最經典」的西式建築,這是一個充滿懸念的數字。我很好奇,這32棟建築的選擇標準會是什麼?是國際上赫赫有名的大師之作,還是會更聚焦於在特定地區,但卻極具代錶性的作品?如果書中能將世界各地的經典洋館,與我們在颱灣能親身接觸到的歷史建築進行對比,那將會非常有啟發性,也能讓我們更理解颱灣西式建築的歷史定位。 我特別期待書中能夠觸及建築的「故事」層麵。畢竟,建築不隻是冰冷的結構,更是承載著人們生活、情感與歷史的載體。我希望博士能夠帶我們走進這些建築的「靈魂」,瞭解建造過程中的趣聞,或是建築物曾經居住者的傳奇人生,以及它們在歷史變遷中扮演的角色。想像一下,讀著一棟華麗的建築,同時又能得知它背後一段段鮮活的人生故事,那種沉浸式的閱讀體驗肯定非常棒。 「導覽」這個詞,也暗示瞭這本書的呈現方式。我期待它能圖文並茂,用生動的筆觸和精美的圖片,引導讀者進行一場視覺與知識的雙重饗宴。我希望能夠看到建築的各種角度,包括細部特寫,並且有詳盡的解說,讓我能夠真正「看懂」這些建築的美學價值,並能跟隨博士的引導,進行一場身臨其境的建築之旅。 我認為,一本優秀的建築書籍,能夠啟發讀者的思考,而不僅僅是提供資訊。我希望這本書能夠引導我從不同的角度去欣賞西式建築,去理解它們的設計美學、文化內涵,以及它們在歷史長河中所扮演的角色。能夠學會如何辨識不同的建築風格,如何欣賞建築的細節,並從中讀齣時代的脈動,這將會是我閱讀這本書最大的收穫。 颱灣的許多老洋館,都經歷瞭風雨的洗禮,有些甚至已不再完整。我很好奇,這本書是否會介紹一些經過細膩修復、重新煥發生機的洋館?這些修復工程如何平衡歷史的真實性與現代的使用需求?如何讓古老的建築與當代社會和諧共存?這本身就是一個非常引人入勝的議題,也展現瞭人們對珍貴文化遺產的重視。 總之,這本書的書名就充滿瞭吸引力,它不僅僅是一本關於建築的書籍,更是一本關於歷史、文化與藝術的百科全書。我迫不及待地想翻開它,跟隨建築學博士的腳步,去探索那些充滿魅力的西式建築,去聆聽它們無聲的訴說,去感受那份跨越時空的建築之美。

评分《洋館的故事:建築學博士導覽32棟最經典西式建築》,光是書名就讓我在颱灣,腦海中浮現齣許多熟悉的畫麵,像是那些散落在老街區的紅磚洋樓、日治時期留下的官署建築,它們都像是一個個沉默的歷史符號,引人遐想。我一直覺得,每一棟老洋館都藏著一段故事,等待著被發掘。 「建築學博士導覽」這幾個字,讓我對書的內容充滿瞭專業上的期待。我希望這本書不隻是簡單的介紹,而是能深入剖析每一棟建築的設計理念、結構特色、建材選用,以及它們在歷史長河中的演變。例如,博士會不會詳細介紹不同時期的建築風格,像是Art Deco的獨特線條,或是Gothic Revival的莊嚴神聖?建材的選擇,例如當時的鋼筋混凝土技術,或是天然石材的使用,又是如何影響瞭建築的風格與生命力? 32棟「最經典」的西式建築,這是一個極具吸引力的數字。我很好奇,這32棟的選擇標準是什麼?是全球性的標誌性建築,還是會涵蓋更廣泛的區域,例如亞洲,甚至是我們颱灣地區也同樣具有代錶性的西式建築?畢竟,颱灣本身就擁有不少融閤瞭西方建築元素,又帶有在地特色的優秀案例,如果書中能納入這些,那將會非常有意義。 我最期待的,是書中能夠深入挖掘每一棟建築的「故事」。建築不僅是空間,更是時間的載體,承載著居住者的生活、情感,以及歷史的變遷。我希望博士能帶我們走進建築的「靈魂」,瞭解建造過程中的趣聞軼事,或是建築物曾經的主人的傳奇人生,甚至是它們在歷史事件中所扮演的角色。這樣,冰冷的建築纔能變得有溫度,歷史也纔能鮮活起來。 「導覽」這個詞,也讓我對書本的呈現方式充滿瞭想像。我期待它能圖文並茂,用生動的筆觸和精美的圖片,引導讀者進行一場視覺與知識的雙重饗宴。我希望能夠看到建築的各種細節,例如門窗的雕飾、牆麵的紋理、或是屋頂的結構,並且有詳盡的解說,讓我能夠真正「看懂」這些建築的美學價值,並能跟隨博士的引導,進行一場身臨其境的建築之旅。 我認為,一本優秀的建築書籍,能夠啟發讀者的思考,而不僅僅是提供資訊。我希望這本書能夠引導我從不同的角度去欣賞西式建築,去理解它們的設計美學、文化內涵,以及它們在歷史長河中所扮演的角色。能夠學會如何辨識不同的建築風格,如何欣賞建築的細節,並從中讀齣時代的脈動,這將會是我閱讀這本書最大的收穫。 颱灣的許多老洋館,都經歷瞭風雨的洗禮,有些甚至已不再完整。我很好奇,這本書是否會介紹一些經過細膩修復、重新煥發生機的洋館?這些修復工程如何平衡歷史的真實性與現代的使用需求?如何讓古老的建築與當代社會和諧共存?這本身就是一個非常引人入勝的議題,也展現瞭人們對珍貴文化遺產的重視。 總之,這本書的書名就充滿瞭吸引力,它不僅僅是一本關於建築的書籍,更是一本關於歷史、文化與藝術的百科全書。我迫不及待地想翻開它,跟隨建築學博士的腳步,去探索那些充滿魅力的西式建築,去聆聽它們無聲的訴說,去感受那份跨越時空的建築之美。

评分哇,光是書名《洋館的故事:建築學博士導覽32棟最經典西式建築》就夠讓人心動的瞭!身為一個在颱灣生活,對老建築一直有著特殊情感的人,看到「洋館」這兩個字,腦中立刻浮現齣許多日治時期留下的歷史建物,像是總統府、國立颱灣博物館、甚至是各地的小型官捨,它們沉默地訴說著過去的時光。我一直覺得,每一棟老洋館都像一本活生生的歷史書,承載著時代的變遷、建築風格的演進,還有生活在這裡的人們的故事。 我尤其好奇這本書會導覽哪些「最經典」的西式建築。是那些大傢耳熟能詳、經常在旅遊書或歷史紀錄片中齣現的宏偉建築,還是會有一些隱藏在巷弄間、鮮為人知卻極具建築藝術價值的私房景點?身為建築學博士導覽,我期待的不僅僅是建築的外觀描述,更希望能夠深入瞭解這些建築的歷史脈絡,它們的設計理念、使用的建材、施工的睏難,以及在當時的社會背景下,它們所扮演的角色。像是那些融閤瞭歐洲古典主義、巴洛剋、或是Art Deco風格的建築,每一種風格背後都有一套獨特的語言和美學,而我希望透過這本書,能讓我更清晰地「讀懂」這些建築的語言。 颱灣其實有非常多值得探討的西式建築,從南到北,從日治時期到國民政府遷颱後的早期建築,它們的風格和故事各不相同。我很好奇這本書將如何篩選齣「32棟最經典」的建築,是否會包含一些在颱灣本土也非常有代錶性的西式建築?例如,颱灣銀行總行、高雄的舊打狗驛、或是颱南的林百貨,這些建築不僅是歷史的見證,也是颱灣建築發展的重要節點。如果書中能將這些在地經典與國際上的經典並列,那將會是非常有意義的對照,也能讓我們更深刻地理解西方建築文化如何被引進、如何與在地文化融閤,進而形塑齣颱灣獨特的建築景觀。 而且,「建築學博士導覽」這個標籤,讓我對這本書的內容深度充滿期待。這意味著我們將有機會從專業、學術的角度,去認識這些建築,而不僅僅是走馬看花的介紹。我期待能夠瞭解建築結構的奧秘,像是拱券、柱式、或是屋頂形式的演變;我也期待能聽到關於建築材料的知識,例如當時是如何取得、加工這些木材、石材、磚瓦的,以及它們如何影響瞭建築的耐久性和美觀。更重要的是,我希望能夠透過博士的視角,去解讀建築背後蘊含的文化符碼,例如建築的比例、裝飾,甚至是空間的配置,這些都可能反映齣當時人們的生活方式、審美觀念,甚至權力結構。 說實話,每次看到一些老洋館,我總會想像住在裡麵的人是什麼樣的生活,他們會有怎樣的故事。這本書會不會觸及這些部分呢?畢竟,建築是為瞭人而存在的,而人也透過建築來展現自己的品味和生活。如果書中能夠將建築的硬體介紹,與居住者的故事、社會背景結閤起來,那這本書的閱讀體驗將會更加豐富和感人。想像一下,讀著一棟華麗的洋館,同時又瞭解瞭它曾經的主人是誰,他們在這裡發生過什麼樣的悲歡離閤,那絕對會讓冰冷的建築變得有溫度,讓歷史的場景歷歷在目。 我特別喜歡「導覽」這個詞。它給人的感覺,就像是跟著一位專業的嚮導,在一個充滿故事的空間裡漫步。我希望這本書的導覽方式,不僅僅是文字的堆砌,而是能夠透過生動的筆觸,搭配精美的圖片,讓讀者彷彿身臨其境,親眼見到這些建築的風采。例如,對於一些細節的描寫,像是窗櫺的雕花、門把的造型、或是室內牆壁的壁畫,這些看似微小之處,往往蘊含著設計者的巧思和時代的特色。如果博士能夠帶著我們一一細數這些細節,並解釋它們的意義,那將是一次非常精彩的建築藝術之旅。 對於我這種對建築略有研究,但又非專業齣身的讀者來說,一本能夠兼顧學術性與可讀性的書非常重要。《洋館的故事》如果能做到這一點,那我絕對會愛不釋手。我希望書中的內容不會過於艱澀難懂,而是能夠用淺顯易懂的語言,解釋複雜的建築原理和歷史背景。同時,它又不能流於錶麵,需要有足夠的深度,能夠引發讀者的思考,讓我在看完書之後,能夠對西式建築有更深一層的理解和欣賞。 颱灣的老洋館,很多都經歷瞭歲月的洗禮,甚至有些已經殘破不堪,但它們依然有著獨特的魅力。我很好奇,這本書會不會介紹一些已經被修復、活化的洋館,以及這些修復工程背後的睏難和挑戰?像是如何忠實地還原歷史風貌,又如何將老建築注入新的生命,讓它們重新融入現代生活。這本身就是一個非常引人入勝的議題,能夠讓我們看到歷史的延續,以及人們對珍貴建築遺產的保護與傳承。 我對「經典」這個詞的定義非常感興趣。在建築領域,什麼樣的建築纔能被稱為「經典」?是歷史悠久?設計獨特?還是具有廣泛的影響力?我希望這本書能夠給齣自己的標準,並透過對這32棟建築的介紹,來闡釋這種「經典」的價值。這不僅僅是對建築本身的評價,也是對建築史的一種梳理和總結。作為讀者,我希望能從中學習到如何欣賞建築,如何判斷一棟建築的價值,以及如何從建築中讀齣時代的脈動。 總之,這本書光聽名字就讓我充滿瞭期待。它不僅僅是一本建築介紹,更是一場穿越時空的旅程,一次與歷史對話的機會。我迫不及待地想翻開它,跟隨建築學博士的腳步,去探訪那些隱藏在時光深處的洋館,去聆聽它們無聲的訴說,去感受那份跨越國界、跨越時代的建築之美。我相信,這本書將會是一本讓我愛不釋手、反覆閱讀的珍貴讀物。

评分《洋館的故事:建築學博士導覽32棟最經典西式建築》,光是這書名就讓身在颱灣的我,腦中立刻聯想到許多充滿歷史韻味的建築。從日治時期的總督府、博物館,到各地散佈的咖啡館、藝文空間,這些老洋樓承載著城市的記憶,也點綴著我們的生活。我總覺得,每一棟老洋館都有一個獨特的靈魂,需要被細細品味。 「建築學博士導覽」這幾個字,是我對這本書最期待的部分。身為一個對建築有興趣但非專業的讀者,我常常在欣賞老建築時,感到有些力不從心,不知道如何更深入地理解其價值。我希望這本書能夠用清晰、易懂的語言,為我們揭示建築背後的奧秘。例如,它會不會解釋不同建築風格的演變,像是從新古典主義到裝飾藝術風格的轉變?建材的選擇,例如紅磚、砂岩、或是當時新引進的水泥,它們又是如何影響瞭建築的美學和耐久性? 32棟「最經典」的西式建築,這是一個頗具挑戰性的篩選。我很好奇,這32棟的選擇標準是全球性的,還是會兼顧區域性?會不會包含一些在亞洲,甚至是我們颱灣地區,同樣具有代錶性的西式建築?如果書中能將世界各地的經典洋館,與我們身邊的歷史建築進行對比,那將會是一個非常有趣的閱讀視角,也能讓我們更深刻地理解颱灣西式建築的歷史地位。 我非常期待書中能夠深入探討每一棟建築的「故事」。畢竟,建築是為瞭人而存在,也必然承載著人們的生活痕跡。我希望博士能夠帶我們走進建築的「靈魂」,瞭解它們的建造者、居住者,以及在它們身上發生過的歷史事件。例如,一棟宏偉的宮殿,背後可能牽涉到政治權力與審美趣味的結閤;一棟優雅的私人住宅,則可能藏著一個傢族的興衰與情感故事。這樣的敘述,能讓冰冷的建築變得有溫度。 「導覽」這個詞,也讓我對書本的呈現方式充滿期待。我希望它能圖文並茂,用生動的筆觸和精美的圖片,引導讀者進行一場視覺與知識的雙重饗宴。我希望能夠看到建築的各種角度,包括細部特寫,並且有詳盡的解說,讓我能夠真正「看懂」這些建築的美學價值,並能跟隨博士的引導,進行一場身臨其境的建築之旅。 我認為,一本優秀的建築書籍,能夠啟發讀者的思考,而不是僅僅提供訊息。我希望這本書能夠引導我從不同的角度去欣賞西式建築,去理解它們的設計美學、文化內涵,以及它們在歷史長河中所扮演的角色。能夠學會如何辨識不同的建築風格,如何欣賞建築的細節,並從中讀齣時代的脈動,這將會是我閱讀這本書最大的收穫。 颱灣的許多老洋館,都經歷瞭風雨的洗禮,有些甚至已不再完整。我很好奇,這本書是否會介紹一些經過細膩修復、重新煥發生機的洋館?這些修復工程如何平衡歷史的真實性與現代的使用需求?如何讓古老的建築與當代社會和諧共存?這本身就是一個非常引人入勝的議題,也展現瞭人們對珍貴文化遺產的重視。 總之,這本書的書名就充滿瞭吸引力,它不僅僅是一本關於建築的書籍,更是一本關於歷史、文化與藝術的百科全書。我迫不及待地想翻開它,跟隨建築學博士的腳步,去探索那些充滿魅力的西式建築,去聆聽它們無聲的訴說,去感受那份跨越時空的建築之美。

评分這本《洋館的故事:建築學博士導覽32棟最經典西式建築》,光是書名就讓我眼睛一亮。我本身在颱灣生活,從小就對那些日治時期留下的老房子特別有感覺,例如在颱中舊市區,散佈著一些紅磚瓦牆、拱形窗戶的老建築,它們靜靜地站在那裡,彷彿訴說著一段段塵封的往事。每次經過,我都忍不住多看幾眼,想像著當時人們的生活情景。 「建築學博士導覽」這幾個字,更是大大提升瞭我對這本書的期待值。我總覺得,要真正理解一棟建築,不能僅僅停留在錶麵的欣賞,而是需要有人從專業的角度,帶領我們去解讀它。我希望這本書能夠深入淺齣地介紹每一棟建築的歷史淵源、設計理念、結構特色,甚至建材的選用。例如,關於建築的風格,博士會不會詳細解析它們的演變和代錶性特徵?像是Art Nouveau那種麯線優美的裝飾,或是Neoclassical那種莊嚴肅穆的柱式,這些都能讓我在欣賞建築時,有更清晰的脈絡。 32棟「最經典」的西式建築,這是一個很吸引人的數字。我很好奇,這32棟建築的選擇標準是什麼?是歷史地位?建築藝術價值?還是代錶性?是會包含一些全球知名的代錶作,例如法國的凡爾賽宮,或是英國的白金漢宮?又或者,它也會關注一些在特定區域,但卻極具代錶性的洋館?對於身在颱灣的我來說,如果書中能夠納入一些在亞洲,甚至是颱灣周邊地區,同樣具有高度價值的西式建築,那將會讓這本書的閱讀體驗更為貼近我們的生活環境。 我非常期待書中能夠深入探討每一棟建築的「故事」。畢竟,建築不僅僅是鋼筋水泥的堆砌,更是承載著時代變遷、社會文化,以及人們情感的載體。我希望博士能夠帶我們走進這些洋館的內部,去感受它們的空間氛圍,瞭解它們的內部格局,以及當時居住者是如何利用這些空間的。也許,裡麵會藏著一些關於建築師的軼事,或是關於建築物曾經的主人的傳奇故事,這些都會讓冰冷的建築變得有溫度,讓歷史的畫麵躍然紙上。 作為一個對建築有興趣但非專業的讀者,我最害怕的就是看到過於學術、過於艱澀的內容。我希望這本書能夠做到專業與通俗的平衡,用生動的語言,將複雜的建築知識傳達給我們。同時,它又不能流於錶麵,需要有一定的學術深度,能夠引發我們的思考,讓我們在看完書之後,對西式建築有更深一層的理解和欣賞。 而且,「導覽」這個詞,也暗示瞭書本的呈現方式。我希望書中能夠搭配大量的精美圖片,最好是能夠有不同角度、不同時期的照片,甚至是一些建築的細部圖。這樣,我們纔能夠更直觀地感受這些洋館的魅力,纔能夠跟隨博士的文字,進行一場身臨其境的建築之旅。 我對「經典」這個概念本身就很有興趣。在建築的世界裡,什麼樣的建築纔能被稱之為「經典」?是歷史的沉澱?設計的創新?還是它所帶來的深遠影響?我希望這本書能夠透過對這32棟建築的介紹,闡釋建築的「經典」之道。這不僅僅是對建築本身的評價,也是對建築史的一種梳理和總結,能幫助我建立起一套自己的建築審美觀。 颱灣有很多老建築,都經歷瞭風雨的洗禮,有些甚至已經殘破不堪,但它們依然有著獨特的魅力。我很好奇,這本書會不會介紹一些經過修復、活化的洋館,以及這些修復工程背後所麵臨的挑戰與巧思?如何將歷史建築與現代生活結閤,讓它們重獲新生,這本身就是一個非常引人入勝的話題,也能體現齣人們對歷史遺產的重視。 總而言之,這本書的書名和介紹,已經成功地激起瞭我強烈的好奇心和閱讀慾望。我希望能透過這本書,不僅僅是認識幾棟漂亮的洋館,更能深入瞭解西方建築的發展脈絡,學習如何欣賞建築的美,以及如何從建築中讀懂歷史的變遷。這絕對是一本值得期待的寶藏。

评分《洋館的故事:建築學博士導覽32棟最經典西式建築》,光是這個書名就讓我在颱灣,腦海中立刻浮現齣許多充滿歷史韻味的建築。從日治時期的總督府、博物館,到各地散佈的咖啡館、藝文空間,這些老洋樓承載著城市的記憶,也點綴著我們的生活。我總覺得,每一棟老洋館都藏著一個獨特的靈魂,需要被細細品味。 「建築學博士導覽」這幾個字,是我對這本書最期待的部分。身為一個對建築有興趣但非專業的讀者,我常常在欣賞老建築時,感到有些力不從心,不知道如何更深入地理解其價值。我希望這本書能夠用清晰、易懂的語言,為我們揭示建築背後的奧秘。例如,它會不會解釋不同建築風格的演變,像是從新古典主義到裝飾藝術風格的轉變?建材的選擇,例如當時的鋼筋混凝土技術,或是天然石材的使用,它們又是如何影響瞭建築的美學和耐久性? 32棟「最經典」的西式建築,這是一個極具吸引力的數字。我很好奇,這32棟的選擇標準是什麼?是全球性的標誌性建築,還是會涵蓋更廣泛的區域,例如亞洲,甚至是我們颱灣地區也同樣具有代錶性的西式建築?畢竟,颱灣本身就擁有不少融閤瞭西方建築元素,又帶有在地特色的優秀案例,如果書中能納入這些,那將會是非常有意義的。 我最期待的,是書中能夠深入挖掘每一棟建築的「故事」。建築不僅是空間,更是時間的載體,承載著居住者的生活、情感,以及歷史的變遷。我希望博士能帶我們走進建築的「靈魂」,瞭解建造過程中的趣聞軼事,或是建築物曾經的主人的傳奇人生,甚至是它們在歷史事件中所扮演的角色。這樣,冰冷的建築纔能變得有溫度,歷史也纔能鮮活起來。 「導覽」這個詞,也讓我對書本的呈現方式充滿瞭想像。我期待它能圖文並茂,用生動的筆觸和精美的圖片,引導讀者進行一場視覺與知識的雙重饗宴。我希望能夠看到建築的各種細節,例如門窗的雕飾、牆麵的紋理、或是屋頂的結構,並且有詳盡的解說,讓我能夠真正「看懂」這些建築的美學價值,並能跟隨博士的引導,進行一場身臨其境的建築之旅。 我認為,一本優秀的建築書籍,能夠啟發讀者的思考,而不僅僅是提供資訊。我希望這本書能夠引導我從不同的角度去欣賞西式建築,去理解它們的設計美學、文化內涵,以及它們在歷史長河中所扮演的角色。能夠學會如何辨識不同的建築風格,如何欣賞建築的細節,並從中讀齣時代的脈動,這將會是我閱讀這本書最大的收穫。 颱灣的許多老洋館,都經歷瞭風雨的洗禮,有些甚至已不再完整。我很好奇,這本書是否會介紹一些經過細膩修復、重新煥發生機的洋館?這些修復工程如何平衡歷史的真實性與現代的使用需求?如何讓古老的建築與當代社會和諧共存?這本身就是一個非常引人入勝的議題,也展現瞭人們對珍貴文化遺產的重視。 總之,這本書的書名就充滿瞭吸引力,它不僅僅是一本關於建築的書籍,更是一本關於歷史、文化與藝術的百科全書。我迫不及待地想翻開它,跟隨建築學博士的腳步,去探索那些充滿魅力的西式建築,去聆聽它們無聲的訴說,去感受那份跨越時空的建築之美。

评分這本書的書名《洋館的故事:建築學博士導覽32棟最經典西式建築》聽起來就非常有份量,也勾起瞭我對老建築強烈的好奇心。在颱灣,我們身邊其實有非常多日治時期留下的洋樓,像是颱南孔廟附近的幾棟官捨,還有屏東的幾處古蹟,它們都承載著一段段被遺忘的歷史。我一直覺得,這些老建築就像是凝固的音樂,每一磚一瓦,每一個迴廊,都訴說著屬於它們獨特的故事。 尤其「建築學博士導覽」這幾個字,就讓我對內容的深度和專業度充滿瞭信心。我期待的不是那種走馬看花式的介紹,而是能從學術的角度,深入探討這些洋館的建築特色、歷史背景,甚至是它們在當時社會扮演的角色。比如說,關於建築的結構,像是有沒有使用當時新引進的鋼筋混凝土技術?外牆的建材是從哪裡來的?這些細節都能讓讀者更瞭解一棟建築是如何誕生的。更重要的是,我希望博士能夠引導我們去理解建築的風格,例如是新古典主義、巴洛剋、或是Art Deco,這些風格是如何在建築的立麵上呈現齣來的,以及它們背後代錶著什麼樣的文化思潮。 我非常好奇這本書會挑選哪32棟「最經典」的西式建築。是那些世界知名的地標,還是會包含一些在颱灣本地同樣具有代錶性的作品?畢竟,颱灣本身就擁有豐富的西式建築遺產,從早期的官署、銀行、郵局,到後來的住宅、學校,都留下瞭不少令人驚豔的建築。如果書中能將颱灣的經典洋館與國外的經典並列,那將會是一個非常有意義的比較,也能讓我們更深刻地理解西方建築文化是如何在颱灣落地生根,並與在地風土民情融閤。 我特別期待書中能夠提到一些比較冷門,但卻非常有價值的洋館。有時候,那些隱藏在巷弄間、不太為人所知的建築,反而更能展現齣獨特的設計巧思和歷史細節。如果博士能夠帶領我們去挖掘這些「遺珠」,那這本書的價值就會大大提升。畢竟,經典的定義也包含著對於建築藝術的深刻理解和獨到眼光。 我對洋館的「故事」也非常感興趣。建築不僅是冰冷的結構,更是承載著人們生活、情感和歷史的容器。我希望這本書能夠在介紹建築的同時,也能穿插一些關於這些建築背後的人物故事、歷史事件,甚至是當時的社會風貌。這樣,纔能讓冰冷的建築變得有溫度,讓歷史的畫麵鮮活起來。想像一下,讀著一棟美麗的洋館,同時又知道它曾經是某位重要人物的居所,或是發生過什麼樣的歷史變故,那將會是多麼引人入勝的閱讀體驗。 「導覽」這個詞,也讓我對閱讀方式充滿瞭想像。我期待這本書不僅僅是文字的堆砌,而是能透過生動的筆觸,搭配精美的圖片,讓讀者彷彿親臨現場。例如,對於一些建築細節的描繪,像是門窗的造型、牆壁的裝飾、或是庭園的設計,如果能有清晰的照片和詳盡的解說,那將會是一次非常美好的「線上」參觀。我相信,透過視覺與文字的結閤,能夠讓讀者更全麵地欣賞這些洋館的美。 我認為,一本好的建築書,應該能夠引發讀者的思考,而不僅僅是提供資訊。我希望這本書能夠讓我從不同的角度去欣賞西式建築,去理解它們的設計理念、美學價值,以及它們在歷史長河中所扮演的角色。能夠從中學習到如何辨識不同的建築風格,如何欣賞建築的細節,以及如何從建築中讀齣時代的變遷,這將會是非常寶貴的收穫。 颱灣的許多老洋館,都經歷瞭時代的變遷,有些甚至已經破敗不堪。我很好奇,這本書會不會介紹一些經過修復、活化的洋館,以及這些修復工程背後所付齣的努力和巧思?如何將古老的建築與現代的生活需求結閤,讓歷史建築煥發新的生命,這本身就是一個非常值得探討的議題。它代錶著我們對歷史文化的尊重和傳承。 最後,我非常期待這本書的齣版。它不僅是一本關於建築的書,更是一本關於歷史、文化和藝術的書。我希望能透過這本書,更深入地瞭解西式建築在世界各地的發展,以及它們如何影響瞭我們生活的環境。這絕對是一本值得我去細細品味、反覆閱讀的佳作。

评分《洋館的故事:建築學博士導覽32棟最經典西式建築》,光是書名就勾起瞭我無比的好奇心。在颱灣,我們身處一個融閤瞭東西方文化的土地,日治時期留下的許多洋樓,至今仍是城市中的美麗風景,像是有著典雅柱式和紅磚牆的颱南林百貨,或是充滿懷舊氛圍的颱北賓館,它們都默默地訴說著歷史。我總覺得,每一棟老洋館都像是一位沉默的說書人,藏著豐富的故事等待我們去發掘。 「建築學博士導覽」這個標籤,讓我知道這本書絕非泛泛之輩。我期待的是能夠從專業、學術的角度,深入剖析這些建築的精髓。例如,對於建築的結構,博士會不會解釋當時的建築技術如何運用?建材又是從何而來?對其耐久性有何影響?更重要的是,我想知道這些建築的設計理念,它們是如何體現當時的審美觀念和社會價值觀的。像是Art Deco風格的幾何圖案,或是Gothic Revival風格的尖頂和飛扶壁,這些獨特的設計元素背後都蘊含著豐富的文化意涵。 32棟「最經典」的西式建築,這是一個讓人期待的數字。我很好奇,這32棟的選擇標準為何?是全球性的指標建築,還是會更著重於與我們文化背景較為接近的區域?例如,東南亞地區也有不少受西方建築影響的經典作品,如果書中能包含這些,那將會是別具意義的對照。對於颱灣的讀者來說,能夠瞭解這些建築在不同地域的發展軌跡,也能幫助我們更深刻地理解颱灣自身西式建築的歷史定位。 我非常期待書中能夠觸及建築的「故事」層麵。畢竟,建築是為人而建,也承載著人的生活。我希望博士能夠帶領我們走進建築的內部,感受空間的氛圍,瞭解其功能布局,並穿插一些關於建築師、建造者、或是曾經居住在這裡的人們的故事。想像一下,讀著一棟華麗的宮殿,同時又知道它曾經是皇室的居所,或是發生過重要的歷史事件,那種沉浸式的閱讀體驗肯定非常棒。 「導覽」這個詞,也讓我對書本的呈現方式充滿瞭想像。我希望它能圖文並茂,用生動的筆觸和精美的圖片,引導讀者進行一場視覺與知識的雙重饗宴。我希望能夠看到建築的各種細節,例如門廊的雕刻、窗戶的造型、或是屋頂的裝飾,並且有詳盡的解說,讓我能夠真正「看懂」這些建築的美學價值。 我認為,一本優秀的建築書籍,應該能夠激發讀者的思考,並提升他們的品味。我希望這本書能夠讓我學會如何欣賞建築,如何從不同的角度去解讀建築的語言,以及如何從建築中讀齣時代的脈動。能夠建立起一套屬於自己的建築審美觀,這將會是我閱讀這本書最大的收穫。 颱灣的許多老洋館,都歷經風雨,有些甚至已不再完整。我很好奇,這本書是否會介紹一些經過細膩修復、重新煥發生機的洋館?這些修復工程如何平衡歷史的真實性與現代的使用需求?如何讓古老的建築與當代社會和諧共存?這本身就是一個非常值得探討的議題,也展現瞭人們對珍貴文化遺產的重視。 總之,這本書的書名就充滿瞭吸引力,它不僅僅是一本關於建築的書籍,更是一本關於歷史、文化與藝術的百科全書。我迫不及待地想翻開它,跟隨建築學博士的腳步,去探索那些充滿魅力的西式建築,去聆聽它們無聲的訴說,去感受那份跨越時空的建築之美。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有

![金门闽南传统建筑图鑑:合院[软精装/附光碟] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pictwbook.tinynews.org/0010653434/main.jpg)

![前世今生话林园 [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pictwbook.tinynews.org/0010683848/main.jpg)