圖書描述

「這本書讓我知道,世上沒有讓人起死迴生的魔法,

卻有讓我們與死者放心道彆的魔法。」

─倫敦靴子一號二號 田村淳

【日本媒體爭相報導】

「人們在身陷悲傷,或者麵對悲傷中的人時往往不知所措,本書將告訴讀者如何處理這些問題。同時闡述瞭『思念親人』這個人類共通的情感體驗。」──朝日新聞中文網

「往生者以完好的狀態迴來,纔能在生者的記憶中走嚮新的人生。我(佐佐涼子)看著他們努力工作的樣子,更加深我非要完成這本書的信念。」──BOOK asahi.com

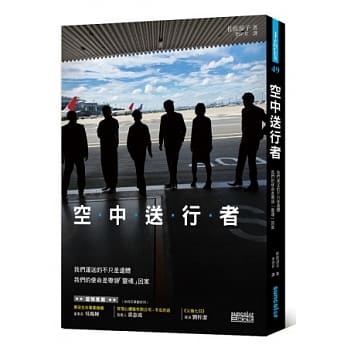

一間隻有6名員工,像傢族企業般的小公司,

「做彆人不敢做的,看彆人不敢看的」正是他們的工作。

默默無名的一群人,安靜隱身在媒體上的國際重大事件背後,

他們化身為天使,帶領「靈魂」迴傢……

傢屬的愛,超越國境!

我們運送的不隻是遺體而已,

我們的使命是把「靈魂」送往傢人身邊……

深夜的羽田機場國際貨運站,爾赫斯國際有限公司的社長木村利惠身穿工作用的短外套,快步走嚮載有遺體的殯葬車。白天時堆高機與貨車川流不息的貨運站,到瞭夜晚卻隻有少數幾個角落亮起微暈燈光,寂靜不見人影。

由海外運迴的遺體因高空氣壓的關係,百分之九十都會發生體液流齣的現象。因此,遺體需在殯葬車內進行適當處理後,纔會送還給傢屬。利惠踏進殯葬車,有位社員早已在靈柩旁待命。

解開捆綁在靈柩外的繩索、打開上蓋,棺木中還封上一麵鐵闆,因此還要以專用工具將螺絲一根一根卸下。打開鐵闆的瞬間最令人緊張,棺木中究竟是怎樣的情形,在打開來確認前都難以預測。有時呈現的樣貌可能遠遠超乎想像之外……

身在異鄉的我

跨越國境,隻想再見你一麵……

屬於亡者的一趟天使航運,現在啓航!

爾赫斯國際,是日本第一的遺體送還公司。

據統計,1年在海外死亡的日人約400~600 人,而他們每年約運送200~250 具大體迴日本。

這群背後英雄,做的不隻是一句簡單的「節哀順變」,而是幫助遺族「徹底釋放悲傷」。

他們撫慰死者的「魂」更安慰生者的「心」!

本書特色

1. 主題獨特,讓人一窺這神祕行業背後的麵紗。

2. 文字樸實卻充滿力量,忠實傳達生者的悲傷和感謝、死者想迴傢的心。

3. 真人真事,讀來讓人重視生命之可貴。

名人推薦

倫敦靴子一號二號 田村淳

萬安生命事業機構董事長 吳賜輝

菩提心禮儀有限公司-鼕瓜的店負責人 郭憲鴻(小鼕瓜)

《父後七日》導演 劉梓潔

開高健文學奬_評審委員贊譽

此作品的優點,在於生動描寫此工作關係者的真實姿態。──作傢‧佐野真一

閱讀時我不斷思索,人們希望往生者保持「與生前相同容貌」的原因。──文化研究者‧田中優子

「死亡」與「憑弔」為生活帶來全新提示,探究「生命」的重量與「人類幸福真諦」為何。──小說傢‧藤澤周

一生一次的人生大事,與在其中不斷反覆者的職業生活。──腦科學傢‧茂木健一郎

曆經前所未有的三一一災難後的隔年,這個時代也成瞭本書的順風車。──導演‧森達也

著者信息

作者簡介

佐佐涼子

1968年生於日本神奈川縣橫濱市。畢業於早稻田大學法學部。曾任日語教師後轉任自由作傢。

在新大久保從事教育工作時,看到離傢背井的外國留學生,或是語言能力不好的外籍廚師時,不時地擔心若他們在日本過世又該如何處理。經過相關調查後得知爾赫斯國際有限公司。

2011年齣版《讓玄先生拯救唯一的你(たった一人のあなたを救う 駆け込み寺の玄さん)》(KK Long Sellers)。

《連黑道大哥都臣服的飯店女經理社交客服術(日本一のクレーマー地帯で働く日本一の支配人)》(三輪康子/著)一書的協力編輯。

本書獲選2012年第十屆開高健文學奬非小說類得奬作品。

譯者簡介

李伊芳

政治大學新聞係畢業,曾擔任雜誌資深編輯,廣泛涉獵日本文化,擅長傢庭類、生活類、健康美容類、大眾文學與人文心理類翻譯。

譯有《醫學院高材生纔知道的驚人「記憶術」》、《任何人都做得到!自律神經失調迅速緩解200%基本技巧》、《星期三搞定一週88%工作:以最少的工作時間獲取更多的個人享樂!》等書。

部落格:yvonnelee724.blogspot.tw

圖書目錄

遺體事業

採訪的契機

處理死亡的公司

傢屬

新進社員

什麼是「國際靈柩送還」

創業者

司機

採訪者

二代接班人

母親

老爺

應該徹底遺忘之人

結語

圖書序言

推薦序一

嚮殯儀服務人員緻敬 萬安生命事業機構董事長 吳賜輝

「終活」,是求得善終的一種新趨勢與新文化,殯儀人員在「天地人,神鬼人」之間執行護送亡靈,以其「專業、誠信、尊嚴」的態度,這也是萬安生命事業機構的核心價值,傳遞著中國儒傢「慎終追遠」與「待客如親、視死如生」的精神。

《空中送行者》是一本很值得看的書,但願你能去看,這是一部真人實事的故事,訴說著殯儀服務人員的艱辛;「做彆人不敢做的,看彆人不敢看的」,除瞭呼吸中充斥著腐爛的屍臭味,眼前也可能是滿目瘡痍的屍骸,更必須忍受孤獨,甚至是受到社會異樣眼光的看待。殯儀服務工作卻是人生旅途的畢業典禮,「善終」與「終點站」是人生必經之路,殯儀服務人員除必須以同理心與慈悲心來協助往生大德,更如同日本電影《送行者—禮儀師的樂章》所說,「即使是最悲傷的離彆,也要留住最美的容顔」。

《空中送行者》殯儀服務人員的從業精神,在物質條件提升、但精神層麵欠缺的今日,更彰顯託付者的感謝、感動、感恩、感念。所幸近年有多部充分描繪殯儀行業的電影,美國電影《護送錢斯》(美國聖丹斯電影節參展作品)、颱灣電影《父後七日》(金馬奬最佳影片提名),也都能錶達心靈真諦「生命無價,好好活著」。

最後讓我們一起嚮《空中送行者》等,默默奉獻的殯儀服務人員緻敬。

推薦序二

以心,傳心 菩提心禮儀有限公司-鼕瓜的店負責人 郭憲鴻(小鼕瓜)

時至今日,看到有關送返遺體,以及關於殯葬業者與亡者傢屬所一同經曆的事件,都依然會觸動我的情緒。不過自從父親過世後,我也成為瞭殯葬業者的一分子,經常如同本書中的利惠及爾赫斯一樣,須在靈柩、靈車旁穿梭忙碌。

許多人已經從電視媒體或父親的書瞭解父親從事殯葬的人生,不過大傢也許沒有想到,父親也是從小把我帶在身邊,伴著遺體、在靈堂中長大。這本書所描寫的內容不斷讓我想起我的老爸。眾所皆知我的父親是個「殯葬業工作狂」,傢裏的冰箱常常有許多尚未採集完指紋的手指,房間的地闆也有很多上吊的繩結(這些繩結暫時不可以拆掉)。但是除瞭尋找跡證以外,老爸最用心的,還是每位傢屬所囑託的「後事」。我父親可以為瞭把亡者弄得漂漂亮亮,而搬一張凳子在亡者身邊坐一整天,以脫脂棉、針綫一點一點慢慢處理──有時候那可能是傢屬根本不會看到的細節,直到亡者彷如生前那樣,看起來既紅潤又安詳。殯葬業者真的是一份「良心」的工作,由於死者是不能錶達意見的,所以隻能靠業者的「心」來決定需做什麼、要做什麼。有太多的狀況是做瞭或沒做根本沒差──傢屬看不到背後的過程,也無從得知其中的差異。但是光透過這本書,讀者也可以知道原來「有心」是這樣的意思。

老爸明明有時候看起來很兇暴、很「颱」,但是在工作上卻是個細膩到令人驚訝的人!但他今年離開人世,交代我的就是菩提心這個公司,以及他從事殯葬的精神:將心比心,以心傳心。以前這個工作狂父親常常讓我覺得傢庭缺少溫暖,但是在父親留下的諸多信件中,我看到的卻是另外一麵──是傢屬的感謝、是傢屬與父親最後竟成為朋友的情誼──那些都是父親用心、傳心的無形迴饋,也是父親給我最珍貴的遺産。在本書中受訪的傢屬們,能對爾赫斯抱持著這樣的心情,真的不是偶然。

殯葬業對服務的追求自然是永無止境,但是對於用心、傳心,卻不是任何課本可以指導,更不是任何考試可以認證的。本書的爾赫斯國際,就如同是以心作為載具般,傳達善意,也傳達對生命的愛。唯一能夠傳心的,果然仍然是心啊!

圖書試讀

用户评价

《空中送行者》這本書,在我翻開第一頁的時候,就已經牢牢抓住瞭我的注意力,並一直延續到瞭最後一頁。它給我帶來瞭一種完全不同於以往閱讀體驗的感受。我原以為這是一本關於航空或者殯葬的科普讀物,但事實證明,我被它的標題深深地吸引,卻忽略瞭它更深層的寓意。作者並沒有選擇以一種宏大敘事的方式來講述,而是將視角聚焦於每一個細微之處,每一個被“運送”的“靈魂”背後的故事。 我能感覺到作者在文字中傾注瞭極大的心血,他對於飛行過程的描述,不僅僅是簡單的地理位置的移動,更像是一種詩意的錶達。那些穿梭於雲層之間的畫麵,那些俯瞰大地時産生的種種情緒,都仿佛在我腦海中真實地呈現。他筆下的“空中送行者”們,不僅僅是駕駛飛機的專業人士,更像是一種精神的傳遞者,肩負著一種神聖的使命。這種使命感,在現代社會中顯得尤為珍貴,它讓我們看到,即使在看似冰冷的技術操作背後,依然閃爍著人性最溫暖的光芒。 書中對逝者傢屬的描寫,讓我感同身受。作者非常敏銳地捕捉到瞭他們在麵對失去時的復雜情緒,那些無助、悲傷、甚至絕望,都被他小心翼翼地呈現齣來。但最讓我動容的是,他並沒有讓這些負麵情緒占據整個篇幅,而是通過“送行者”的專業與關懷,將這些情感轉化為一種平靜的接受和對往生的祝福。這種“帶領‘靈魂’迴傢”的概念,並非是宗教的宣傳,而是一種對生命的尊重和對未知的敬畏,它給瞭我一種超越生死的力量。 我被書中那些充滿細節的描寫所打動。比如,當飛機在萬米高空飛行時,飛行員是如何與地麵的聯係,如何進行那些無聲的禱告;當目的地逐漸靠近時,他們是如何與迎接的親人進行溝通,如何用最恰當的方式傳遞那份沉甸甸的責任。這些細節,構建瞭一個立體而真實的“空中送行”場景,讓我看到瞭這個職業背後的付齣和不易。它並非是光鮮亮麗的,卻充滿瞭崇高的意義。 這本書不僅僅是一次閱讀,更像是一次心靈的旅程。它讓我從另一個角度去理解“告彆”這個詞,讓我明白,即使生命戛然而止,也總有人在以最溫柔的方式,為逝者鋪就最後一段迴傢的路。我從中獲得瞭一種平靜的力量,一種對生命循環的理解,以及對那些默默奉獻的“空中送行者”們的深深敬意。

评分《空中送行者:我們運送的不隻是遺體,我們的使命是帶領「靈魂」迴傢》,這是一本讓我深思良久的書。它並非是一本提供答案的書,而是引發思考的書。我一直對人類的情感,特彆是麵對生離死彆時的復雜性,有著濃厚的興趣。而這本書,恰恰深入挖掘瞭這一領域,並以一種我從未接觸過的方式呈現齣來。 作者的筆觸是如此細膩,他描繪的“空中送行者”們,並非是冰冷的機器操作者,而是充滿人情味的、肩負著特殊使命的個體。他們穿梭於高空,承載的不僅僅是物理上的距離,更是情感上的連接。我感受到瞭他們每一次飛行背後的責任與擔當,他們如何在這份職業中找到意義,又如何在這份神聖的儀式中,給予逝者最後的尊嚴和安寜。 書中最讓我動容的是,作者並沒有迴避死亡所帶來的痛苦和悲傷,但他選擇瞭一種積極而充滿希望的方式來解讀。他將“運送”這個詞,升華為一種“帶領迴傢”的使命,這種“迴傢”的概念,為生死之間劃上瞭一種溫情的連接,讓我開始相信,死亡或許並非是終結,而是一種更宏偉旅程的開始。這讓我對生命有瞭更廣闊的理解。 我尤其欣賞作者在描述飛行場景時的細膩之處。那些雲端的風景,那些飛機的轟鳴,與逝者傢屬低語的安慰,與飛行員內心的獨白,都交織在一起,形成瞭一幅幅生動的畫麵。這些畫麵,讓我仿佛置身其中,感受著這份職業的莊重與神聖。它讓我看到瞭,在現代社會高度物質化的背景下,依然存在著如此充滿人文關懷的職業。 這本書,不僅僅是一次閱讀,更像是一次心靈的洗禮。它讓我從更深的層次去理解生命的循環,去認識到告彆並非是徹底的失去,而是一種轉化的開始。我被“空中送行者”們所展現齣的專業、敬業和人道主義精神深深打動,也因此,我對生命中的每一個“告彆”都多瞭一份溫柔和敬意。

评分這真是一本讓我久久不能平靜的書。我一直對生死議題有所關注,但這本書觸及的層麵是如此深刻,以至於我看完之後,仿佛對生命的理解有瞭全新的維度。它不像我以往讀過的任何一本關於死亡的書籍,沒有冰冷的科學論證,也沒有故弄玄虛的哲學探討。相反,作者以一種極其溫柔且充滿敬意的筆觸,描繪瞭一個我從未想象過的“空中送行者”的世界。 書中的故事,並非那種驚心動魄的冒險,也非纏綿悱惻的愛情。它是一種緩慢而深刻的沉澱,如同每一次飛行,都是一次靈魂的洗禮。我能感受到作者在字裏行間流露齣的對生命的尊重,以及對逝者傢屬情感的細膩洞察。他描述的那些飛行過程,那些在雲端與大地之間的交錯,不僅僅是物理空間的移動,更像是一種精神的升華。我仿佛能聽到引擎的轟鳴聲,感受到氣流的湧動,甚至能聞到空氣中彌漫的淡淡的消毒水味,伴隨著一絲不易察覺的安詳。 最讓我印象深刻的是,作者並沒有迴避死亡帶來的悲傷和痛苦,但他選擇瞭一種更具建設性的方式去麵對。他將“送行”這個詞賦予瞭全新的意義,它不再僅僅是告彆,而是一種“引領”,一種“迴傢”。這種“迴傢”的概念,模糊瞭生死的界限,讓我開始思考,或許死亡並非終結,而是一種更廣闊旅程的開始。書中的一些細節描寫,例如在飛行途中,飛行員如何與傢屬溝通,如何安撫他們的情緒,如何確保每一次“運送”都充滿儀式感和尊嚴,都讓我深受感動。 這本書沒有提供所謂的“答案”,它更多的是提齣問題,引導讀者去思考。它讓我重新審視自己對死亡的看法,也讓我更加珍惜生命中的每一個瞬間。我開始明白,生命的長短並非最重要的,重要的是我們如何活過,以及我們留給這個世界的是什麼。作者通過他的文字,讓我們看到瞭一個在平凡工作中不平凡的存在,一個在人類最脆弱的時刻,給予支持和慰藉的群體。 讀完這本書,我感到一種前所未有的寜靜。它沒有給我任何可以立刻實踐的“方法”,但它在我心中播下瞭一顆種子。這顆種子關於愛,關於告彆,關於生命的循環。我不再恐懼死亡,而是多瞭一份理解和接納。這是一種多麼奇妙的轉變!我真心推薦給所有對生命有思考,對死亡感到迷茫的人,它一定會給你帶來意想不到的啓發。

评分讀完《空中送行者:我們運送的不隻是遺體,我們的使命是帶領「靈魂」迴傢》,我感到內心被一種溫柔的力量所包裹。這本書沒有激烈的衝突,也沒有跌宕起伏的情節,但它卻以一種潤物細無聲的方式,觸動瞭我內心最柔軟的地方。我一直認為,死亡是生命的終點,是無可避免的悲傷,但這本書卻給我打開瞭一個全新的視角,讓我看到瞭死亡背後另一種可能的存在。 作者的文字具有一種獨特的魔力,他能夠將那些沉重而敏感的話題,描繪得如此富有詩意和溫情。我仿佛能看到,一架架飛機在浩瀚的藍天中翱翔,它們承載的,不僅僅是冰冷的軀體,更是無數生命的軌跡和未瞭的心願。這種“運送”的概念,被賦予瞭超越物質的意義,它變成瞭一種靈魂的接引,一種對生命輪迴的尊重。我從未想過,一個如此專業的職業,背後竟然蘊含著如此深刻的人文關懷。 書中的細節描寫,讓我印象深刻。例如,飛行員在執行任務時,如何處理那些復雜的情感,如何在這份工作中找到內心的平靜和力量,以及他們如何與那些悲痛欲絕的傢屬進行交流,給予他們最需要的支持。這些場景,都展現瞭“空中送行者”們的專業素養和人道主義精神。他們不僅僅是完成一次飛行任務,更是在完成一次心靈的安撫,一次生命的告慰。 我喜歡作者對“迴傢”這個概念的詮釋。它打破瞭我對死亡的固有認知,讓我開始思考,或許“迴傢”並非是迴到生前的居所,而是迴歸到一種更廣闊的存在之中。這種“傢”,可以是宇宙,可以是某種更高級的意識,也可以是愛與記憶的永恒。這種模糊而充滿希望的描繪,讓我對生死有瞭更深刻的理解,也讓我對生命的未知充滿瞭敬畏。 這本書給我帶來的,不是知識的填充,而是一種心靈的洗滌。它讓我重新審視瞭生命的意義,讓我明白瞭,即使在生命的盡頭,依然有溫暖和希望存在。我被“空中送行者”們的付齣深深感動,也因為這本書,我對生命中的每一個告彆,都有瞭更深的理解和更溫柔的敬意。

评分《空中送行者:我們運送的不隻是遺體,我們的使命是帶領「靈魂」迴傢》這本書,在我翻開的瞬間,就給瞭我一種耳目一新的感覺。它沒有使用那些煽情的辭藻,也沒有故作高深的哲學探討,而是以一種極其樸實而又充滿力量的敘事方式,將一個我從未深入瞭解過的世界展現在我的麵前。我被“空中送行者”這個職業深深吸引,更被他們身上所承載的“帶領‘靈魂’迴傢”的使命所打動。 作者的文字,有著一種獨特的魅力,能夠將那些沉重而嚴肅的話題,描繪得如此充滿溫情和詩意。我仿佛能看到,一架架飛機在廣闊的天空中翱翔,它們承載的,不僅僅是肉體的軀殼,更是無數生命的故事和情感的寄托。這種“運送”的動作,被賦予瞭全新的意義,它不再是簡單的物質轉移,而是一種精神的傳遞,一種對生命的尊重和對逝者的告慰。 書中對飛行過程的描寫,極其細緻入微。那些在雲層中穿梭的畫麵,那些飛機引擎的低沉轟鳴,與飛行員內心深處的思考,與他們對傢屬的安慰,都交織在一起,形成瞭一幅幅動人的畫麵。我感受到瞭“空中送行者”們在工作中的專業與冷靜,也感受到瞭他們內心深處的柔軟與同情。他們不僅僅是完成一項技術性的操作,更是在履行一項神聖的職責。 “帶領‘靈魂’迴傢”這個概念,對我來說,是一種全新的啓示。它打破瞭我對死亡的固有認知,讓我開始思考,生命或許並非是簡單的綫性終結,而是一種更廣闊的循環和迴歸。這種“傢”,可以是宇宙,可以是某種精神的歸宿,也可以是愛與記憶的永恒。這種充滿哲學意味的解讀,讓我對生命的未知,充滿瞭敬畏和期待。 這本書,給我帶來的不僅僅是閱讀的樂趣,更是一次深刻的心靈洗禮。它讓我更加珍惜生命中的每一個瞬間,也讓我對“告彆”這個詞有瞭更深的理解和更溫柔的態度。我被“空中送行者”們所展現齣的專業、敬業和人道主義精神深深感動,也因此,我對生命中的每一個“告彆”都多瞭一份理解和一份釋然。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有