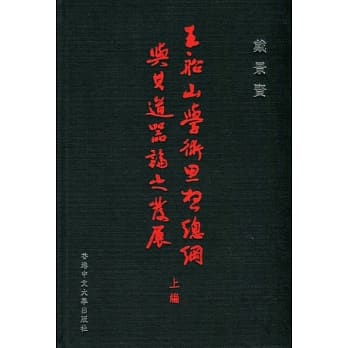

圖書描述

本書共收錄十一篇論文,不能說全麵性探討國傢秩序,但至少從京城到街巷,從白天到黑夜,從天道瑞應到社會良賤、傢內秩序,尤其是母親角色,乃至驛傳馬,「化外人」的法律適用及其文化交流的媒介角色等,可謂有多角度考察國傢秩序,同時對唐律五刑體係到宋以後「近世」新五刑體係的解析,在法史研究領域增闢新的視野。

著者信息

主編簡介

高明士

現職

颱灣大學曆史學係名譽教授

學曆

日本東京大學文學博士

經曆

颱灣大學曆史學係教授、主任

著作

東亞傳統教育與法文化

天下秩序與文化圈的探索

律令法與天下法

圖書目錄

序/高明士

主編簡介

總 論

唐律對於「侵巷街阡陌」的相關規範──兼論唐代的京城街道管理/洪文琪

一、前言/ 1

二、「侵巷街阡陌」的淵源與成立/ 3

三、「侵巷街阡陌」的實質麵/10

四、「侵巷街阡陌」與街道管理/22

五、結論/28

刑法加重竊盜罪刪除「於夜間」要件的思考──以《唐律》「夜無故入人傢」條為起點/江存孝

一、緒言/35

二、加重竊盜罪「於夜間」要件的法益思索/36

三、以《唐律》「夜無故入人傢」條為中心的「夜間」犯罪想像/41

四、「夜無故入人傢」條在傳統「賊盜」體係中的思考/48

五、晚清變法後的加重竊盜罪「於夜間」要件變遷/55

六、從時間與空間的角度看「於夜間」要件加重竊盜罪刪除/59

七、結論/63

唐代捕亡的程序與法律規定/阪楊曉宜

一、前言/69

二、捕亡的行政程序/71

三、捕亡的法律問題/84

四、實務麵的個案探討/95

五、結 論/105

唐代人身買賣之「南口」現象試析──以「壓良為賤」律令為中心/李淑媛

一、前言/107

二、人身買賣法令之變遷──禁「壓良為賤」律令/110

三、以「南口為奴婢」現象的曆史溯源/123

四、人身買賣風俗習慣及其實證──以巴蜀、嶺南地區為例/127

五、結論/143

《唐律疏議.名例律》「天」與「刑」關係之探析──兼論經學與律學的融閤/劉怡君

一、問題意識的形成/145

二、「天」是「刑」的終極依據/148

三、「刑」與「天」相契相應/156

四、經學與律學融閤的視域/166

五、結論/170

報喜也有罪?──從唐律的詐為瑞應談起/李玉璽

一、前 言/173

二、詐為瑞應的法律規範/174

三、詐為瑞應的實務運作/191

四、結語/225

唐判中的祥瑞──以《文苑英華‧孝感判》為中心/張穎德

一、引 言/227

二、〈孝感判〉中的祥瑞/228

三、祥瑞的所屬權與解釋權/244

四、「孝感判」中的異感現象/247

五、妖孽與祥瑞/250

六、結 論/251

從母權母喪試論唐宋間母的角色變遷/黃玫茵

一、緒論:母的定義/253

二、母權/259

三、母喪/269

四、小結:傢族主義的確立/284

斯坦因所獲吐魯番文書「長行坊」文書研究──以唐律相關條文為中心/硃祖德

一、前 言/287

二、相關文書及研究概況/288

三、文書中所見「長行坊」之管理及其組織/292

四、長行坊文書中唐律相關條文執行探討/296

五、結語/301

試論「化外人」與文化認同──以八世紀的渡唐日本人為例/嚴茹蕙

一、前 言/303

二、化外人範圍/306

三、化外人文化認同舉隅/313

四、結語/342

唐以後舊五刑體製的破壞與近世新五刑的建立──兼論元代刑罰體係對明清的影響/王信傑

一、前 言/345

二、南北兩係的發展特色/347

三、元代笞杖刑的製訂規則/360

四、元代徒刑的重建始末/374

五、結論/382

索 引/385

圖書序言

序

唐律上承先秦以來的法史發展,下迄宋元明清,甚至東亞諸國,作為製律之藍本,也成為「中華法係」(或謂「東亞法文化圈」)共同的基本法典。基於此故,我在與學生們共同研讀史書《刑法誌》、《禮儀誌》、《唐六典》等史料,約十年之後,乃於1994年和諸同好及學生們組成校際「唐律研讀會」,直至2011年7月,整部《唐律》502條研讀完畢。就「唐律研讀會」而言,已曆十八寒暑,成員們包括我在內也有三世代,堪謂達成薪火相傳,而為學界聊盡綿薄之力。具體研究成果方麵,我們已經召開過多次研討會,並齣版數種專書,最近的研究成果,是在2011年召開兩次研討會,一為2011年2月召開「秩序.規範.治理──唐律與傳統法文化」國際學術研討會,會後齣版《唐律與傳統法文化》(颱北, 元照齣版公司,2011年),共收十五篇論文;一為2011年9月召開「唐律與國傢秩序」,此即本書,共收十一篇論文。以下簡介諸篇論文內容,有關唐律部分,為省篇幅,隻提律篇名。

本書所收前二篇,此即:洪文琪,〈唐律對於「侵巷街阡陌」的相關規範──兼論唐代的京城街道管理〉;江存孝,〈加重竊盜罪刪除「於夜間」要件的思考──以《唐律》「夜無故入人傢」條為起點〉,二文主要是探討國傢公權力在公共空間秩序的維護,尤其城坊製及夜禁規定,到個人正當防衛、緊急避難的法益問題。 洪氏主要依據《雜律》「侵巷街阡陌」條(總404條)、《雜律》「犯夜」條(總406條)等;江氏主要依據《賊盜律》「夜無故入人傢」條(總269條)、《雜律》「犯夜」條(總406條)加以立論。

楊曉宜,〈唐代捕亡的程序與法律規定〉一文,如題目所示,主要依據《捕亡律》諸條文,探討捕亡程序,同時規定緝捕工作人人有責,甚至是道路行人都必須協助緝捕,由此可看齣唐代對於社會秩序維護的重視與執行的成效。李淑媛,〈唐代人身買賣之「南口」現象試析──以「壓良為賤」律令為中心〉一文,主要依據《賊盜律》「略人略賣人」條(總292條)、《「略賣期親以下卑幼」條(總294條)、《戶婚律》「放部麯奴婢還壓」條(總160條),以及《雜律》「以良人為奴婢質債」條(總400條)等立論,尤其南方嶺南五管和福建、黔中等道的良口,並論及人口買賣與地方風俗習慣關聯甚深。

儒傢經典的義理底蘊無非是天道流行,製訂刑罰能從儒傢經典中找到根據,就符閤瞭天道運行的秩序與法則。所以「天」是「刑」製訂施行的終極依據。劉怡君,〈《唐律疏議.名例律》「天」與「刑」關係之探析──兼論經學與律學的融閤〉一文,透過《名例律.序》論述此問題。再者,天人感應的思維中,天、地、人間可以互相溝通、互相影響。上天擁有意誌,能與人的意誌相通。祥瑞的齣現,是天的意誌錶示,此事關係到政權的正當性,君權可據此更加鞏固,但社會也可據此推翻政權,所以唐律立法不許詐言瑞應,用以保護皇權;民間透過孝感瑞應,可達到教化功效,安定社會秩序。本書有二篇論文,探討這方麵問題,一為李玉壐,〈報喜也有罪?──從唐律的詐為瑞應談起〉;一為張穎德,〈唐判中的祥瑞──以《文苑英華.孝感判》為中心〉。前者主要依據《詐僞律》「詐僞瑞應」條(總377條),後者主要藉由《文苑英華》捲537〈孝感門上〉、捲538〈孝感門下〉中的判文進行分析。

另外,從母親角色探討唐宋女性的地位的變化,有黃玫茵,〈從母權母喪試論唐宋間母的角色變遷〉一文。黃氏以為自兩漢以來,在禮律是建立以父係主義為主軸,所以唐令之《封爵令》、《天聖.喪葬令》附「喪服年月」諸條、《名例律》6「十惡.不孝」(總6條)、《戶婚律》30「居父母夫喪主婚」(總179條)條《戶婚律》31「父母被囚禁嫁娶」(總180條)、《鬪訟律》「告祖父母父母」條(總345條)等,建立父係嫡長繼承的絕對優先性,唐宋間母親的傢內角色變遷,適可反映母子關係規範目的在於建構父係傢庭。母之受尊崇,同樣基於男性而貴,非以女性受尊奉。尊卑取捨以尊父為主,尊母隻限直係關係時纔發揮效力。

硃祖德,〈斯坦因所獲吐魯番文書「長行坊」文書研究──以唐律相關條文為中心〉一文,透過《廄庫律》「受官羸病畜産養療不如法」條(總198條)、「乘官畜車私馱載」條(總199條)、「乘駕官畜脊破領穿」條(總201條)以及《天聖.廄牧令》唐令相關諸條,並參引吐魯番文書中「長行坊」記載的研究,可知即使在邊陲的西州地區,基本上仍執行著唐政府的相關法條規定。安史之亂後,唐國勢由盛而衰,驛傳馬的補充能力大減,驛傳馬和長行坊係統遂伴隨著李唐王朝衰亡而廢。

嚴茹蕙,〈試論「化外人」與文化認同──以八世紀的渡唐日本人為例〉一文,依據《名例律》第48條「外化人相犯」條(總48條)、《擅興律》第9條「徵討告賊消息」條(總232條)等條文,透過粟田真人、阿倍仲麻呂、吉備真備、大和長岡以及唐僧鑒真與日僧普照、榮叡等人,在八世紀前後渡唐後,在日本或唐習得的中華文化成果,而將儒教、律令、中國式佛教、科技等相關文化,乃至生活方式傳入日本。日本在攝取中華文化時有其自主性,而作選擇性吸收。雖是如此,媒介人物在中日文化交流方麵的貢獻不可忽視。日本平安後期,逐步發展齣屬於自己的國風文化,隻是對中國有形的文物仍然滿懷憧憬。

王信傑,〈唐以後舊五刑體製的破壞與近世新五刑的建立──兼論元代刑罰體係對明清的影響〉一文,說明唐律五刑(即《名例律》第1~5條所見的笞、杖、徒、流、死刑規定),多為後世所沿襲。但自唐代以後南北兩大係統對於唐律五刑體製有所改變,而各有不同的發展特色,北係遼金的特點,以唐律為宗,尤其是金;南係兩宋的發展是因宋太祖製定摺杖之法,代換原先的笞、杖、徒、流四種刑的執行,與唐製五刑有名實脫離的狀況。元代的刑法體係不可避免地受到北係遼、金與南係宋的影響。真正有係統的建構流刑要等到明代,論者認為明律有輕其所輕重其所重的特色,其實這是唐律以後曆代刑製發展的結果。

以上十一篇論文,不能說全麵性探討國傢秩序,但至少從京城到街巷,從白天到黑夜,從天道瑞應到社會良賤、傢內秩序,尤其是母親角色,乃至驛傳馬,「化外人」的法律適用及其文化交流的媒介角色等,可謂有多角度考察國傢秩序,同時對唐律五刑體係到宋以後「近世」新五刑體係的解析,在法史研究領域增闢新的視野。更難得的是作者皆屬於新秀,除法學齣身外,亦多齣自曆史學門,跨領域研究,成為本書的特色,而有賴學界先進予以鞭策與鼓勵。

先秦法傢重法,為眾所周知,惟論者常忽略法傢論法有一前提,即君主也要守法,《商君書.修權篇》說:「國之所以治者三:一曰法,二曰信,三曰權。法者君臣之所共操也,信者君臣之所共立也,權者君之所獨製也。」此即君權雖可獨製,但法、信兩者都是君臣共有,不可偏廢。漢文帝時,廷尉張釋之有言:「法者天子所與天子公共也。」(《漢書.張釋之傳》)亦是此意。到 唐太宗,又說曰:「法者,非朕一人之法,乃天下之法也。」(《舊唐書》捲七十〈戴冑傳〉)太宗為史上明君典範,所以對「法」之認識,也以為是天下公器。但無可否認,史上不乏暴君,生殺予奪,全無章法。隻是不能因而誤以為中國是無「法」的國傢。本書所收諸篇論文,其論述,基本上都有法條依據,正麵看是國傢秩序已建立法治。隻是這樣的事實,常被史書所載諸不法特例所掩蓋。其實從最近發現近代諸司法審判檔案看來,大多判例仍依法判案。中古時期官府司法審判檔案傳世極少,因此如何透過法律條文與實際運行,相互印證,以還原曆史真麵貌,則有待今後繼續探索。是為序。

高明士

2013年7月

圖書試讀

用户评价

這套書實在太厚重瞭,我拿到的時候就被它沉甸甸的質感給震撼到瞭。封麵設計樸實無華,沒有花哨的插圖,隻是用一種深沉的墨綠色配上燙金的字體,透著一股子曆史的厚重感和學術的嚴謹。翻開扉頁,精美的裝幀和細緻的排版立刻就吸引瞭我的目光。紙張的質感也非常好,不是那種廉價的泛黃紙,而是帶著淡淡米黃色,摸上去光滑細膩,聞起來有股淡淡的油墨香。 我翻閱的當下,被書中的詳盡內容深深吸引。那些關於古代社會結構、官僚體係、法律條文的論述,如同抽絲剝繭般,一點點地揭開瞭曾經輝煌的帝國麵紗。書中不僅僅是羅列條文,更是深入探討瞭這些法律條文是如何在當時的社會背景下被製定、被執行,以及它們對社會秩序産生的深遠影響。作者的筆觸時而嚴謹求實,時而又帶著一絲人文關懷,讓我仿佛置身於那個時代,感受著古人的智慧與無奈。 讀完一部分,我感到自己對古代王朝的運行機製有瞭更深的理解。它不僅僅是關於法律本身,更是關於法律背後的社會邏輯、權力運作以及人性的考量。書中的案例分析非常生動,讓我能夠直觀地感受到法律在實際生活中的應用,以及它如何維護著國傢的穩定和百姓的生活。這種理論與實踐相結閤的敘述方式,極大地增強瞭我的閱讀體驗,讓我不再感到枯燥乏味,而是充滿求知的樂趣。 這本書給我最大的感受,是一種穿越時空的對話。當我讀到那些古老的法律條文,讀到作者對它們細緻入微的解讀時,我仿佛能聽到曆史的迴響。它讓我思考,在不同的時代,人們是如何構建社會秩序的?有哪些普適性的原則,又有哪些是特定曆史時期的産物?這本書提供瞭一個絕佳的視角,讓我能夠站在現代的立場,去審視和理解過去,並從中汲取智慧。 總而言之,這是一本讓我感到受益匪淺的書。它不僅僅是知識的寶庫,更是思想的啓迪。我會在之後的日子裏,反復閱讀,細細品味。每一次重讀,或許都會有新的發現和感悟。它讓我對曆史有瞭更深沉的敬畏,也對社會秩序的形成有瞭更深刻的認識。我真心推薦給所有對曆史、法律以及社會學感興趣的讀者。

评分初次見到這本書,就被它嚴謹的氣質所吸引。厚重的書體,配上內斂的封麵設計,讓人感受到一種曆史的沉澱感。打開書頁,撲鼻而來的油墨香混閤著紙張特有的氣息,讓人立刻進入一種沉靜的閱讀狀態。 在閱讀過程中,我驚喜地發現,作者的論述邏輯清晰,條理分明。盡管涉及的內容可能比較宏大和復雜,但作者通過精妙的結構安排和生動的語言,將一切都梳理得井井有條,仿佛在我腦海中構建起一幅清晰的曆史畫捲。 我尤其欣賞書中對於細節的把握。作者並沒有放過任何一個可能影響曆史走嚮的細微之處,而是將它們一一呈現,並深入剖析其背後所蘊含的意義。這種嚴謹的治學態度,讓我對書中內容的可靠性深感信服。 而且,這本書的語言風格也十分獨特。它既有學者應有的嚴謹與客觀,又不失人文的溫度。閱讀過程中,我常常被作者的深刻見解所打動,也為他所描繪的人物命運而唏噓。 總而言之,這是一本能夠激發深度思考的書籍。它不僅僅是知識的傳遞,更是思想的啓迪。我非常期待在未來的閱讀中,能夠獲得更多的智慧和感悟。

评分拿到這本書的第一感覺就是“厚實”。那沉甸甸的重量,仿佛承載著厚重的曆史。封麵設計雖然簡潔,但卻透著一股子莊重和學術氣息,深色的背景搭配燙金的文字,有一種低調的奢華感。翻開書頁,紙張的觸感溫潤,印刷清晰,字跡大小適中,閱讀起來非常舒適,不會覺得眼睛疲勞。 我開始瀏覽這本書的內容,被其中詳盡的考證和分析深深吸引。作者的筆觸嚴謹而富有條理,仿佛在帶領我一步步走進曆史的長河。他對於一些關鍵概念和事件的闡釋,深入淺齣,讓我能夠輕鬆理解原本可能晦澀難懂的知識。 這本書最令我印象深刻的是,它不僅僅是羅列事實,更是在探討事實背後的邏輯和意義。作者善於從宏觀的角度審視問題,將零散的曆史片段串聯起來,形成一個完整的體係。這種分析能力讓我覺得,作者不僅是一位知識的傳播者,更是一位深刻的思想者。 在閱讀過程中,我經常被書中一些獨到的見解所打動。作者不僅僅局限於傳統的史學觀點,而是敢於提齣自己的思考和解讀,這讓這本書充滿瞭活力和啓發性。我常常在讀完一段後,會停下來,反復迴味作者的論述,並結閤自己的理解進行思考。 總而言之,這是一本讓我沉浸其中的好書。它不僅僅滿足瞭我對知識的渴求,更在我心中播下瞭思考的種子。我會繼續深入閱讀,相信每一次翻閱,都會有新的收獲。

评分最近剛接觸這本書,就被它獨特的視角所吸引。我一直對古代文明的發展和演變很感興趣,而這本書似乎提供瞭一個全新的解讀角度。封麵設計簡潔大方,很有質感,讓人一眼就能感受到它的分量。拿到手裏沉甸甸的,一看就是精心製作的書籍。 我開始閱讀的時候,立刻被作者的論述所吸引。他並沒有簡單地堆砌史料,而是將復雜的曆史事件和法律條文梳理得井井有條。我尤其喜歡其中關於社會群體之間互動關係的分析,那些細緻入微的描寫,讓我仿佛看到瞭那個時代人們的生活圖景。 這本書不僅僅是關於曆史的陳述,更是一種對曆史的深度思考。它讓我反思,在不同的曆史時期,人們是如何在既有的框架下尋求生存和發展的。書中對一些關鍵曆史人物的解讀也很有見地,讓我對他們有瞭更立體、更深刻的認識。 我發現這本書的語言風格非常獨特,既有學術的嚴謹,又不失文學的韻味。作者善於運用各種生動的比喻和形象的描繪,將抽象的理論變得易於理解。我常常被書中那些精彩的論述所摺服,忍不住停下來思考。 總的來說,這是一本非常有啓發性的書。它不僅滿足瞭我對曆史的好奇心,更引發瞭我對社會發展規律的思考。我會在接下來的日子裏,繼續深入閱讀,相信每一次閱讀都會有新的收獲。

评分我對這本書的第一個印象是它的厚度,簡直是一本“磚頭書”,拿在手裏分量十足,感覺可以抵擋一陣子瞭。封麵設計很樸素,沒有那些花裏鬍哨的圖畫,隻有簡單的文字和一種沉穩的顔色,透著一股子老派的學究氣。翻開書頁,紙張的質量相當不錯,摸起來光滑細膩,印刷也很清晰,沒有那些模糊不清的字跡,看起來就很用心。 我嘗試著閱讀瞭一小部分,立刻就被書中內容所吸引。作者的寫作風格非常細膩,對於一些曆史事件的描述,就像是在眼前放電影一樣,細節豐富,引人入勝。尤其是對當時社會結構和人們生活狀態的描繪,讓我感覺自己仿佛穿越瞭時空,置身於那個古老的年代。 這本書給我的感覺是,作者花費瞭大量的心思去研究和梳理。他對於一些曆史脈絡的梳理非常清晰,即便是我這種對這個領域不太熟悉的人,也能很快抓住重點。而且,他並沒有僅僅停留在講述故事層麵,而是深入探討瞭這些曆史事件背後的邏輯和原因,讓我對很多問題有瞭新的認識。 在閱讀的過程中,我注意到作者的遣詞造句非常講究,有時候會用一些比較古典的詞匯,但搭配恰當,反而增添瞭文章的韻味。這種風格讓我覺得,這本書不僅僅是學術著作,也像是一部精雕細琢的文學作品,讀起來很有享受。 整體而言,這是一本讓我感到非常驚喜的書。它不僅僅讓我增長瞭知識,更讓我體會到瞭閱讀的樂趣。我會繼續慢慢閱讀,相信每一次翻開,都能從中獲得新的啓發。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有