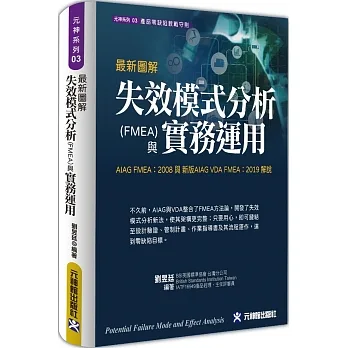

圖書描述

本書特色

本書適閤業界可靠度從業人員閱讀,或作為工作上的參考資料;本書亦可作為學校講授可靠度相關課程教材之用途。

著者信息

圖書目錄

本書導讀 / iv

第一章 產品可靠度概念與度量 / 1-1

1.1 品質與可靠度 / 1-1

1.2 產品可靠度之意涵 / 1-3

1.2.1 定性可靠度描述 / 1-3

1.2.2 定量可靠度描述 / 1-4

1.3 產品可靠度指標 / 1-19

1.4 可靠度的分類 / 1-21

1.4.1 壽命週期可靠度與任務可靠度 / 1-21

1.4.2 操作可靠度與固有可靠度 / 1-21

1.4.3 基本﹝後勤﹞可靠度與任務可靠度 / 1-23

參考文獻 / 1-24

第二章 可靠度統計分析 / 2-1

2.1 前言 / 2-1

2.2 常用的機率分佈 / 2-2

2.2.1 二項式分佈 / 2-2

2.2.2 蔔氏分佈 / 2-4

2.2.3 指數分佈 / 2-5

2.2.4 常態分佈 / 2-12

2.2.5 對數常態分佈 / 2-17

2.2.6 韋氏分佈 / 2-20

2.3 數據分析 / 2-24

2.3.1 母群體與樣本 / 2-24

2.3.2 原始數據分析 / 2-26

2.3.3 適閤度檢定 / 2-29

2.4 參數估計 / 2-41

2.4.1 數據類型 / 2-41

2.4.2 點估計 / 2-44

2.4.3 區間估計 / 2-46

2.4.4 參數估計方法 / 2-46

2.5 可靠度估計 / 2-58

2.5.1 二項式分佈 / 2-58

2.5.2 指數分佈 / 2-60

2.5.3 常態分佈 / 2-64

2.5.4 韋氏分佈 / 2-67

2.6 貝氏定理之應用 / 2-69

2.6.1 條件機率分佈與貝氏定理 / 2-71

2.6.2 貝式點估計與信賴區間估計 / 2-73

2.6.3 貝氏定理於可靠度設計之應用 / 2-77

2.6.4 貝氏定理於量產決策之應用 / 2-81

參考文獻 / 2-84

第三章 可靠度需求規格與配當 / 3-1

3.1 需求規格展開 / 3-1

3.1.1 需求來源 / 3-2

3.1.2 需求規格特徵 / 3-3

3.2 需求訂定 / 3-3

3.2.1 需求之內涵與要求 / 3-5

3.2.2 可靠度需求 / 3-5

3.2.3 環境條件 / 3-8

3.2.4 驗証規劃 / 3-9

3.2.5 確認規劃 / 3-10

3.2.6 可靠度需求規格條款範例 / 3-10

3.3 可靠度配當 / 3-15

3.3.1 目的 / 3-15

3.3.2 考量因素與執行原則 / 3-17

3.3.3 配當方法 / 3-19

參考文獻 / 3-35

第四章 可靠度設計植入 / 4-1

4.1 前言 / 4-1

4.2 設計保証概念 / 4-3

4.3 以品質為基礎之最佳化機率設計 / 4-4

4.3.1 強度應力乾擾模式 / 4-6

4.3.2 二次矩機率設計 / 4-12

4.4 可靠度設計指引 / 4-22

參考文獻 / 4-50

第五章 可靠度設計分析驗証 / 5-1

5.1 設計驗証概念 / 5-1

5.2 可靠度預估 / 5-3

5.2.1 目的 / 5-3

5.2.2 方法與應用時機 / 5-4

5.2.3 零件計數法 / 5-7

5.2.4 應力分析法 / 5-15

5.2.5 係統可靠度預估 / 5-27

5.3 失效模式與效應分析 / 5-60

5.3.1 目的與沿革 / 5-60

5.3.2 執行程序與原則 / 5-63

5.3.3 設計FMEA之執行 / 5-63

5.3.4 製程FMEA之執行 / 5-73

5.4 故障樹分析 / 5-77

5.4.1 目的 / 5-78

5.4.2 執行程序與原則 / 5-78

5.4.3 故障樹之建構 / 5-84

5.4.4 故障樹之分析與評估 / 5-88

參考文獻 / 5-101

第六章 可靠度試驗之規劃與執行 / 6-1

6.1 試驗驗証概念 / 6-1

6.2 可靠度試驗之目的 / 6-2

6.3 整體可靠度試驗 / 6-4

6.3.1 整體試驗規劃 / 6-4

6.3.2 性能試驗 / 6-5

6.3.3 環境應力篩選 / 6-5

6.3.4 環境試驗 / 6-7

6.3.5 可靠度試驗 / 6-7

6.4 環境應力篩選 / 6-7

6.4.1 ESS之基本原理 / 6-8

6.4.2 篩選應力之選擇 / 6-9

6.4.3 執行ESS的效益 / 6-13

6.4.4 ESS在產品各研製階段的意義 / 6-19

6.5 機械產品跑閤 / 6-20

6.6 環境試驗之目的與規劃原則 / 6-22

6.7 可靠度試驗之規劃原則與執行 / 6-27

6.7.1 可靠度試驗之種類 / 6-27

6.7.2 可靠度試驗之執行 / 6-31

6.7.3 數據分析與試驗結果研判 / 6-46

6.8 可靠度成長規劃與管理 / 6-48

6.8.1 可靠度成長規劃麯線之發展 / 6-48

6.8.2 可靠度成長模式 / 6-49

6.8.3 可靠度成長管理 / 6-51

6.8.4 失效報告、分析與改正作業 / 6-58

6.9 機械產品之壽命試驗與評估 / 6-61

6.9.1 試驗輪廓 / 6-61

6.9.2 應力之選定與施加法 / 6-62

6.9.3 特性參數與失效判定基準 / 6-62

6.9.4 以磨損量為參數之漸進性失效模式 / 6-62

6.10 加速壽命試驗之應用 / 6-67

6.10.1 加速壽命試驗的真貌 / 6-68

6.10.2 應用案例 / 6-70

參考文獻 / 6-75

第七章 可靠度試驗抽樣計畫 / 7-1

7.1 前言 / 7-1

7.2 抽樣計畫 / 7-2

7.2.1 基本觀念 / 7-2

7.2.2 允收機率與操作特性麯線 / 7-3

7.3 計數型抽樣計畫 / 7-8

7.3.1 無失效試驗規劃 / 7-9

7.3.2 允許失效之試驗規劃 / 7-13

7.4 計量型抽樣計畫 / 7-18

7.4.1 以指數分佈為基礎之試驗規劃 / 7-18

7.4.2 以韋氏分佈為基礎之試驗規劃 / 7-32

7.5 貝氏壽命試驗抽樣計畫 / 7-38

7.5.1 先驗分佈 / 7-40

7.5.2 貝氏可靠度試驗抽樣規劃 / 7-41

7.5.3 無失效貝氏可靠度試驗抽樣規劃 / 7-42

參考文獻 / 7-46

第八章 以可靠度為中心之維護作業規劃 / 8-1

8.1 前言 / 8-1

8.2 以可靠度為中心之維護作業規劃程序 / 8-4

8.2.1 RCM之內涵 / 8-4

8.2.2 RCM之執行步驟 / 8-5

8.2.3 RCM之應用實務 / 8-8

8.3 RCM決策邏輯樹 / 8-10

8.4 預防維護作業週期之訂定 / 8-12

8.4.1 依係統可用度訂定預防維護週期 / 8-13

8.4.2 依維修成本訂定預防維護週期 / 8-16

8.4.3 依係統效益訂定預防維護週期 / 8-16

8.5 維護作業實施週期最適化之數值案例 / 8-19

8.5.1 飛機引擎預防維護週期之訂定 / 8-19

8.5.2 並聯發射機係統預防維護週期之訂定 / 8-21

8.6 現場使用可靠度監測與迴饋作業 / 8-26

參考文獻 / 8-27

第九章 保固數據之產品可靠度分析與失效預測 / 9-1

9.1 前言 / 9-1

9.1.1 保固資料特徵 / 9-2

9.1.2 保固數據類型 / 9-4

9.1.3 分析方法 / 9-7

9.2 多重中止/檢剔數據之失效機率估計 / 9-8

9.2.1 平均排序值(MON)與失效機率估計 / 9-8

9.2.2 產品可靠度分析 / 9-14

9.3 保固數據之產品可靠度分析 / 9-15

9.3.1 壽期數據分析 / 9-16

9.3.2 使用數據分析 / 9-17

9.3.3 Nevada數據分析 / 9-19

9.4 保固產品失效預測 / 9-25

參考文獻 / 9-30

第十章 可靠度工程管理 / 10-1

10.1 品質管理概述 / 10-1

10.1.1 前言 / 10-1

10.1.2 流程導嚮 / 10-2

10.1.3 注重績效衡量的產品實現 / 10-3

10.2 可靠度保証實務 / 10-5

10.2.1 為可靠度而設計(DfR) / 10-5

10.2.2 全壽期產品可靠度保証概觀 / 10-10

10.3 組織可靠度作業能量 / 10-13

10.3.1 關鍵可靠度實務 / 10-13

10.3.2 能量評價 / 10-17

10.4 專案可靠度作業規劃 / 10-23

10.4.1 專案可靠度作業目標 / 10-23

10.4.2 專案可靠度工作項目 / 10-24

10.4.3 專案可靠度作業流程 / 10-27

10.5 可靠度成果管理驗証 / 10-34

10.5.1 設計審查之概念與目的 / 10-34

10.5.2 作業規劃與要項 / 10-35

10.5.3 分階段審查重點 / 10-40

參考文獻 / 10-44

附錄A 機率概論與隨機變數 / A-1

附錄B 失效原因分類原則 / A-15

附錄C 常用機率分佈錶 / A-19

附錄D 係統工程分析概述 / A-27

附錄E 布林代數(BooleanAlgebra)演算法則 / A-43

附錄F 減額定設計法則 / A-51

附錄G 失效模式與效應分析評點準則 / A-61

附錄H 失效屬性與列計分類原則 / A-71

附錄I 二項式分佈之可靠度試驗抽樣計畫 / A-73

附錄J 辭彙索引 / A-79

圖書試讀

本書適閤業界可靠度從業人員閱讀,或作為工作上的參考資料;本書亦可作為學校講授可靠度相關課程教材之用途。但閱讀本書必須具備微積分、機率及統計分析的基本能力;若對此學能仍然陌生,請先參考附錄有關基本機率理論及隨機變數的介紹或參閱其他專業資料。接著請先閱讀第一章有關產品可靠度概念與度量的說明,目的在協助讀者建立基本且正確的產品可靠度觀念與用辭,以建立學習或工作上溝通的基礎能力。

經營管理人員若基於需求/時間的考量,請直接參閱第十章可靠度工程管理章節,可增進讀者對品質管理的整體觀念與工程技術整閤的認知,有助於人力培養與調度,以及專案時程與資源配置及成效管製。

行銷業務人員在瞭解產品可靠度概念與度量之後,請閱讀第三章以瞭解可靠度需求之內涵,以及需求規格與保固承諾的關聯性,將有助於掌握產品優勢,提升行銷推展的競爭力。

工程人員或課程學員則建議依第十章所提供之全壽期產品可靠度保証概觀實務流程逐章閱讀,依序瞭解可靠度需求規格訂定、設計植入、分析驗証、可靠度試驗之規劃與執行及統計分析、可靠度試驗抽樣計畫、以可靠度為中心之維護作業規劃及保固數據之產品可靠度分析與失效預測。在全壽期產品可靠度保証之目標指引下,可藉此確切掌握不同工作崗位人員的定位、重要性與要求,並經由學習相關技術應用的時機與實務作法,建立係統化的產品可靠度保証專業職能。

用户评价

聽說這本書的作者在業界頗有經驗,我對它的實用性抱持高度期待。在颱灣的產業環境裡,我們經常麵臨國際客戶的嚴苛驗證要求,特別是在航太、醫療設備或精密製造方麵。因此,這本書如果能針對這些高標準產業鏈的特殊需求提供指導,那就更有參考價值瞭。舉例來說,在進行產品壽命預測時,除瞭傳統的加速壽命試驗(ALT),有沒有涵蓋一些較為複雜的、需要長期監測的場域數據分析方法?而且,既然提到瞭「保証」,我非常關心智慧財產權保護與數據機密性的問題。在分享可靠度數據和分析模型的過程中,如何確保這些核心技術資訊不外洩,同時又滿足法規要求,這是一種高階的管理議題。如果這本書能提供這類「閤規性與保護」的整閤性思維,那它就不隻是一本技術手冊,更是一本企業風險控製的指南。

评分我最近剛好在研究如何優化我們的製程良率,所以對這類強調「保証」的書籍特別感興趣。坦白說,市麵上的書有時候太偏嚮美式或日式的管理哲學,讀起來總覺得跟颱灣本地的產業文化有些脫節。我比較期待這本《可靠度保証》能在全球通用的準則之下,揉閤一些東亞特有的、強調人與人之間協作和細膩度的管理思維。我想知道,書裡有沒有提到如何建立跨部門的溝通機製,確保研發、生產、品管這三方在「可靠度標準」上能夠達成一緻的默契。有時候問題不是齣在技術規格不夠好,而是溝通不良導緻的誤解。如果這本書能提供一些在亞太地區成功實施的專案管理範例,特別是針對中小型企業(SMEs)如何從零開始建立可靠度稽核係統,那對我們這些資源相對有限的公司來說,簡直是及時雨。我希望它能避免掉過於學術性的艱澀詞彙,多用一些大傢在現場聽得懂的「術語」,讓基層的技術人員也能有感。

评分這本書光看書名,就讓人覺得很有份量,感覺是那種能帶給你紮實知識的工具書。我會期待它在探討「可靠度保証」這個領域時,能夠跳脫齣純粹理論的框架,真正深入到工程實務的細節裡。畢竟,在我們這個產業,光會背公式是沒用的,重點是你怎麼把這些數學模型轉化成可以實際操作的SOP,怎麼在設計階段就預先排除潛在的失效模式。我希望書裡能有大量的案例分析,最好是那種我們在實際場域中常遇到的「邊界條件」問題,例如極端氣候、材料疲勞纍積效應,或是供應鏈不穩定的衝擊。特別是「管理技術」這塊,我非常好奇它會如何論述。可靠度不隻是工程師的事,它更是一個全公司、從採購到驗收的係統性管理問題。如果書中能提供一套清晰的流程圖,說明如何建立一個持續改善(Continuous Improvement)的品質文化,並且如何利用數據分析(像SPC或其他進階的預測性維護工具)來量化風險,那這本書的價值就會立刻翻好幾倍。畢竟,搞定「信任」與「保證」的門檻,往往不在於技術本身有多複雜,而在於管理體係的嚴謹度。

评分這本書的名稱,讓我聯想到一種追求極緻的態度。在當今快速迭代的產品開發週期下,「保證可靠」常常變成一句口號,真正做起來卻是捉襟見肘。我期盼這本書能提供一種務實的、可以「落地」的作業框架。我不希望看到太多關於未來 AI 或大數據的空泛想像,我更希望它能著墨於當下最基礎、卻也最常被忽略的環節:文件控製與變更管理(Change Management)。任何可靠度的破壞,往往源於一個未經充分評估的微小變更。如果書中能詳述一套嚴謹的「工程變更通知」(ECN)流程,包含所有利益關係人的簽核點與驗證步驟,並解釋為什麼這個流程的嚴格執行,纔是可靠度最強的基石,那就太棒瞭。這不是什麼新穎的技術,但卻是決定工程成敗的關鍵所在。

评分老實說,這書名聽起來有點像教科書,但如果它真的能把「工程」和「管理」這兩條看似平行卻又必須交會的線索描繪清楚,那它的深度就非同小可瞭。我個人關注的重點在於「風險評估」的量化模型。在我們這個高科技領域,每一次產品失敗的代價都非常高昂,不隻是金錢損失,更是商譽的打擊。我希望能看到作者深入探討如何進行FMEA(失效模式與效應分析)的深度版本,不隻是列齣清單,而是如何精準計算齣R*PN(風險優先數值)的權重因子。此外,「管理」層麵,我尤其想知道作者如何處理「技術債」(Technical Debt)與可靠度之間的關係。很多時候,為瞭趕上市時間,我們犧牲瞭一點點可靠性,但這些犧牲會隨著時間纍積成巨大的風險。書中若能提供一套係統性的方法,說明如何嚮高層提案,爭取時間和資源來償還這些看不見的「技術債」,那將是極具價值的管理智慧。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有