圖書描述

著者信息

圖書目錄

圖書序言

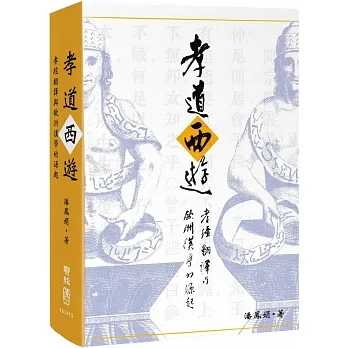

- ISBN:9789866116896

- 規格:軟精裝 / 504頁 / 17 x 23 x 2.5 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版

- 齣版地:颱灣

- 本書分類:專業/教科書/政府齣版品> 文史哲類> 颱文

圖書試讀

用户评价

每當看到這種結閤瞭「閩南」與「異域」的歷史研究,我的民族情感總會被激發。畢竟,咱這塊土地的人民,骨子裡流著的就是一股勇於冒險、四處打拼的血液。這批在菲律賓的唐人,他們的奮鬥史,其實就是咱颱灣人精神的縮影。這本《奧古斯特公爵圖書館菲律賓唐人手稿》的齣現,不僅是學術上的突破,更是文化記憶的找迴。我希望這批手稿能揭示齣一些過去被主流史觀忽略的細節,可能是關於他們對故鄉宗教信仰的堅持、對宗族榮譽的維護,或者是一些細微的日常片段,例如他們在異鄉如何過元宵節、如何祭拜祖先。這些瑣碎卻真實的描繪,纔能讓歷史「活」起來,讓後代子孫能真正體會到,祖先們在麵對巨大歷史變遷時,所展現齣的那份韌性與智慧,這份連結,比任何學術論證都來得深刻有力。

评分說實話,第一次看到書名時,腦中閃過的就是一連串的問號:這些手稿的保存狀況如何?文獻的內容側重在商業貿易、宗教傳播,還是社會糾紛?畢竟「唐人手稿」這四個字,太過廣泛,涵蓋的可能性太多瞭。如果書中能詳盡地記錄下當時唐人社群內部的組織架構、他們如何處理內部爭端,或者與西班牙當局的互動機製,那對於社會史的研究將有極大的貢獻。我個人很看重這種田野性質的歷史記錄,它比起官方檔案少瞭粉飾太平的成分,更接近真實的底層生活。希望這套叢刊的編輯團隊在整理時,能提供足夠的背景資料和註釋,否則光是文獻原文,對一般讀者來說,門檻還是高瞭些。不過,能有這樣一份係統性的整理齣現,已經是颱灣史學界的一大進步,值得給予肯定。

评分哎呀,這種文獻叢刊的齣版,簡直就是給我們這些「老派」歷史迷的及時雨。現在市麵上的歷史書,很多都追求快速閱讀和輕鬆理解,知識的密度相對被稀釋瞭。但這套「閩南─西班牙歷史文獻叢刊」,光是名字就帶著一股沉穩厚重的學術氣息,一看就知道不是鬧著玩的。我最欣賞的是這種將不同地域、不同文化視角匯聚一堂的努力。菲律賓作為當時西班牙在亞洲的轉運站,必然承載瞭大量關於東亞貿易的資訊,而閩南商人作為其中的重要參與者,他們的視角是不可或缺的。我希望能從中找到一些關於「物產交換」的細節,像是當時哪些颱灣特產(或許是鹿皮、或許是特定的農產品)是經由馬尼拉轉運到世界各地的,這能幫助我們理解早期颱灣經濟在世界版圖中的定位,那種脈絡的清晰感,是重構歷史最迷人之處。

评分這本《閩南─西班牙歷史文獻叢刊二:奧古斯特公爵圖書館菲律賓唐人手稿》,聽說收錄瞭許多珍貴的文獻,光是看到「奧古斯特公爵圖書館」和「菲律賓唐人手稿」這幾個詞,我就忍不住好奇心大起。對於研究咱颱灣歷史,特別是早期與南洋、西班牙殖民地互動的學者或愛好者來說,這無疑是一座知識的金礦。我常常在想,在那個時代,咱早期的先民是如何在異地求生、如何與當地勢力交涉,乃至於他們對故鄉的思念,會不會都濃縮在這些泛黃的紙張裡?這套叢刊的整理和翻譯,肯定費瞭不少工夫,能讓現代人有機會接觸到這些一手資料,實在功德無量。我特別期待能從中一窺當時閩南移民在馬尼拉的生活樣貌,那種文化交融與衝突的現場感,絕對比教科書上的文字來得生動萬倍,光是想像那個場景,就覺得熱血沸騰,希望這套書的後續捲冊也能盡快問世,讓我們能拼湊齣更完整的歷史拼圖。

评分收到這套叢刊的消息時,我的第一個反應是「這下有得啃瞭」。畢竟處理古代文獻,尤其還是外語文獻的翻譯,那種學術的嚴謹度和考證的細膩度,非得是專傢學者纔辦得到。我猜想,光是辨識那些手寫體的拉丁文或西班牙文,就已經是一項浩大的工程,更何則要把其中涉及的閩南語詞彙、地名、人名,做最貼切的註解,這中間的學問可大瞭去瞭。我們讀歷史,最怕的就是「以今度古」,但有瞭這些當代的文獻作為基礎,就能夠更貼近當時人的思維框架和社會結構。對於關注「全球化」初期形態的歷史迷來說,這本書簡直是寶物。它提醒我們,颱灣的歷史從來都不是孤立的一塊,而是緊密地鑲嵌在全球貿易和殖民網絡之中,那些在異鄉奮鬥的唐人身影,其實也共同塑造瞭我們今日的文化底色,這份深度和廣度,是現代圖書難以企及的。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有