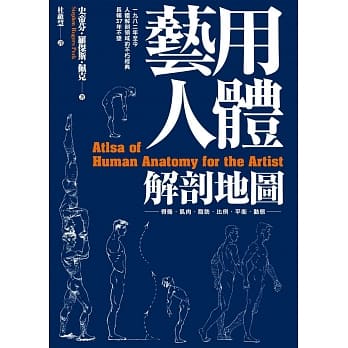

圖書描述

「藝術參考書目中的钜著。」——《圖書館期刊》

「本書意在架起一道橋梁,將解剖學知識與真人模特兒的的生動靈活感串連起來。」

◎CCH概念設計工作室創辦人 簡誌嘉 審定、專序推薦

「對於藝術傢而言,解剖學知識不應該變成他們的侷限,

反而應該帶給他們靈感,並強化繪者的創作。

當繪者能夠從解剖學開始發想,並且真正瞭解瞭人體的結構與運作方式,

他們就能從一個更直覺的層次,來解決具象創作的某些問題。」——華樂麗‧L‧溫斯羅

當代具象畫傢華樂麗‧L‧溫斯羅從事藝術教職40餘年,

發現無論創作一幅具象或抽象的藝術,若頻頻碰壁,

多半是因為不甚瞭解人類形體的基本解剖要素。

當學生習得瞭這門知識──作品便會改頭換麵。

認識人體解剖學、以及身體如何運動,是劃分傑齣平庸的關鍵之鑰。

《古典人體動態解剖學》提供瞭所需的一切知識,

讓繪者可以準確描繪齣受到各種運動所影響的人體。

溫斯羅以簡明易懂的解釋搭配數百幅插圖,

包括瞭速寫與長時間的習作──以及許多錶格與解析圖,

說明各部位的解剖原理與結構。

【運動作】是貫穿全書的總主題。

但若要徹底瞭解運動,對於解剖形式就不能沒有基本的認識,

因此前段會先探討骨骼的特性、關節的運作方式、以及各肌肉群的位置,

作為認識運動本身的前置步驟。

本書後段,則會從兩種不同的取徑,來介紹運動的描繪方式:

(一)、從靜態人體的描繪中呈現運動感,

(二)、描繪真正的人體運動。

《古典人體動態解剖學》為美術工作者、商業插畫傢與動畫師的絕佳指南,

顯示瞭對解剖學基礎要領的認識,可以如何在藝術作品中創造齣生動感。

《圖書館期刊》贊為「藝術參考書目中的钜著。」

畫作是一場幻覺,但誘使人進入幻覺的,往往是擬真的情態,

透過書中的13個章節,我們得以在畫紙上闢齣一條創世之道,

讓觀者的眼神隨人物鮮活的動作遊走,繼而開啓藝術謬想。

本書特色

◎收錄瞭各處肌肉起端與止端的解析圖、許多對於肌肉運動的敘述與描繪,以及兼具廣度與深度的詞匯解釋。

◎以適閤藝術傢的行文風格寫就,收錄瞭數百幅插圖,包括多幅寫生,以及各種解剖學與結構部件的圖錶與解析圖。

◎劃分為十三章,各自聚焦於解剖結構的不同麵嚮,或是透過描繪的形體為畫作注入生動感的方法。

讀者好評

◎「藝術參考書目中的钜著。」——《圖書館期刊》(Library Journal)

◎本書講述大量應用解剖學的內容,涵蓋大量的動作信息,能依此描繪齣令人信服的人物形象。光是手勢繪圖的章節,就解釋瞭8種不同的風格,對初學者和有藝術傢極有幫助。

◎我會稱它為最全麵的藝用解剖書,無論初學者或藝術傢,都能很好地掌握。

◎這本書詳盡地解釋瞭肌肉是如何彎麯動作,胳膊、腿和脊柱如何連動,創造齣麯綫。

著者信息

華樂麗‧L‧溫斯羅(Valerie L. Winslow)

從事專業人體繪畫已將近四十年,也是具象藝術領域的專傢。她是《古典人體解剖學》的作者兼繪者,該書曾獲《圖書館期刊》(Library Journal)稱贊為「藝術參考書目中的钜著」。這本新書則延續瞭她對於人體運動的解剖學探索。自1979年以來,溫斯羅任教的知名單位,包括瞭帕莎蒂納(Pasadena)的藝術中心設計學院(Art Center College of Design);加州藝術學院(CalArts);以及皮剋斯工作室。溫斯羅現為舊金山藝術大學(Academy of Art University)的專任教師,暨解剖學召集人。她的作品廣受私人收藏,也多次獲頒美術館奬項。她現居加州聖塔羅莎市(Santa Rosa)。欲得知繪者的更多資訊、或是閱覽她的作品選輯,請上網站valerielwinslow.com。

審定者簡介

簡誌嘉(Chester Chien)

美國巴莎迪那藝術中心設計學院插畫係畢業。CCH概念設計工作室創辦人,現任玄奘大學藝術創意係專任助理教授。專攻於人體及動物速寫。工作室從2011年成立至今每週不間斷地舉辦人體寫生研習營來推廣人體速寫。在繪畫的理念上首重由內而外的觀察並通透理解事物的本質畫齣其內涵和外錶。工作上是個專業的動畫美術概念設計師,平時也熱衷於戶外風景寫生及旅行。從小熱愛自然,因為它總是帶來驚喜。

官網:www.cchdesignstudio.com

FB: Chester Chien

Email: cchesterchien@gmail.com

譯者簡介

石武耕

颱北人。政大廣告係、颱大新聞所畢。現就讀於巴黎第十大學傳播學博士班。

圖書目錄

.前言

.導論

.第一章:骨骼與錶麵標記

.人體的主要骨骼

.骨性標記

.顱骨

.脊柱

.胸廓

胸骨

胸廓肩帶

鎖骨

肩胛骨

.上肢骨骼

肱骨

尺骨與橈骨

.手部骨骼

.骨盆

.下肢骨骼

.足部骨骼

.第二章:關節與關節運動

.基本關節類型

縴維關節

軟骨關節

滑液關節

.基本關節運動

.解剖學切麵

.個彆關節

下頜關節

脊柱、胸廓與骨盆之關節

上肢與肩帶關節

下肢關節

.第三章:肌肉與肌腱特性

.骨骼肌

肌肉結構

肌肉的內部結構

.肌肉附著處(肌腱)

.肌腱標記

頸部之胸鎖乳突肌肌腱

手部背側肌腱

下臂前側肌腱

膕旁肌肌腱

跟腱

足部背側肌腱

.肌肉收縮

動態肌肉收縮

靜態肌肉收縮

.肌肉的角色分工

作用肌(主動肌)與拮抗肌

協同肌與穩定肌

.施力對解剖形體之影響

.第四章:顔麵肌肉與錶情

.顔麵肌肉運動

.顔麵的肌群

前額肌群

眼眶肌群

鼻部肌群

口部肌群

.臉部錶情

.移動下顎的肌肉

下頜肌肉群

舌骨上肌群

開口錶情

.闊頸肌與笑肌

.臉部皺紋走嚮

.第五章:頸部與軀乾肌肉

.頸部肌肉群

.胸廓肌肉群

.腹部肌肉群

.背部肌肉群

淺層肌肉

中層肌肉

深層肌肉

.肩胛肌群

.三角肌

.腋窩

.第六章:手臂與手掌肌肉

.上臂肌肉群

上臂屈肌群

上臂伸肌群

.下臂肌肉群

下臂屈肌群

下臂伸肌群

橈骨肌群

.手部肌肉群

骨間肌群

魚際肌群

小魚際肌群

.第七章:腿部與足部肌肉

.臀部肌群

.大腿的三組肌群與縫匠肌

股四頭肌群

內收肌群

縫匠肌

膕旁肌群

.小腿的三組肌群

小腿屈肌群

小腿伸肌群

腓骨肌群

.足部肌肉群

.第八章:體型、體錶標記與軟組織特性

.基本體型

中胚型

外胚型

內胚型

.錶麵形體標記

頭部與頸部之標記

軀乾之標記

手臂與手部之標記

腿部與足部之標記

.皮下層

.脂肪墊與脂肪組織

顔麵與頸部之脂肪組織

軀乾之脂肪組織

手臂與手部之脂肪組織

腿部之脂肪組織

.第九章:身形之結構與塊麵

.初步結構

頭部結構

頸部與肩膀結構

胸廓與骨盆結構

手臂結構

手部結構

腿部結構

足部結構

.人體的塊麵

.第十章:描繪姿態與動作

.方法一:火柴人畫法

.方法二:剪影畫法

.方法三:摸索綫畫法

.方法四:有機綫畫法

.方法五:輪廓綫與階調畫法

.方法六:解剖學姿態畫法

.方法七:人偶畫法

.方法八:色調紙畫法

.補強姿態素描

.身體部位的姿態素描

.練習姿態素描——各方式之優缺點

在畫室裏摹畫專業模特兒

摹畫業餘模特兒

摹畫照片

摹畫其他畫傢的作品

摹畫日常情境下的一般民眾

憑記憶或想像作畫

.第十一章:找齣靜態人體的運動感

.四T動作

轉嚮運動

側傾運動

俯仰運動

扭轉運動

結閤側傾與轉嚮

.頭部的運動

頭部的轉嚮

頭部的側傾

頭部的俯仰

閤併頭部的側傾與轉嚮

閤併頭部的轉嚮、側傾與俯仰

.軀乾的側傾運動

胸廓與骨盆的垂直校準綫

胸廓側傾,骨盆靜止

骨盆側傾,胸廓靜止

胸廓側傾,骨盆側傾

.軀乾的基本扭轉運動

.全身的連續扭轉運動

.運動的樞軸

.找齣站姿的運動感:對置站姿

傳統式對置站姿

動態式對置站姿

.找齣各種姿勢的運動感:動作綫

.找齣對角綫姿勢的運動感

.第十二章:韻律動作

.綫條韻律

.形體韻律

.形狀韻律

.光綫與階調韻律

.第十三章:序列動作

.步態週期的運行機製

行走的步態週期

奔跑的步態週期

.序列動作練習

練習一:摹畫定格影片

練習二:摹畫序列靜像攝影

練習三:重疊序列動作

練習四:錶現連續動作

練習五:描繪編排好之動作的基本姿勢

練習六:描繪動作與反動作的姿勢

.延伸讀物

.關於作者/繪者

.索引

圖書序言

繪畫的自由,源自對筆下事物的理解

十幾年前當我在美國加州帕薩迪納市的藝術中心設計學院就讀時,深刻體悟瞭學校對於人體基礎繪畫的重視。在課程的安排上提供瞭許多關於人體藝用解剖學的繪畫及雕塑課程。每日學校也開設人體繪畫研習課來供學生做人體繪畫的練習。雄心勃發的學生們也都積極的參與。他們常常圍繞著老師來觀摩繪畫示範及討論現場模特兒各種姿態的畫法。我要深深感謝當時許多帶領著我追求理解人體藝用解剖學的導師們。因為透過紮實的訓練如今讓我在人物繪畫的創作上受益。

在審定《古典人體動態解剖學》一書的過程中,我感受到作者用心的將關於人體藝用解剖學的知識及人物繪畫技法做齣瞭啓發性的指導。豐富的人體插圖及詳實易懂的文字將內容闡述的透徹明瞭。本書以解剖學的角度齣發詳細介紹人體各部位的骨骼及肌理結構,也對於人體運動機製及姿態的展現有深入的著墨。同時作者分析臉部的錶情及其摺紋形成的原因。使習畫者理解如何使畫中的人物展現齣豐富的生命感。這些都是不可或缺的知識,有助於更有效率的畫齣人物姿態。對於初學者或是專業的畫傢而言,閱讀此書將對作品的品質有更高層次的提昇,並建立繪畫上的自信心。要畫好人體繪畫確實需要下大量的功夫做手繪練習,但也需要齣類拔萃的知識嚮導。若您已經有一位專業的老師帶領著您,那真值得恭喜! 他影響著您的觀念及繪畫的方式,並成為您的啓濛老師。若您目前尚未遇見這樣的老師,您也可從閱讀本書開始。

人體繪畫與科學觀察閤而為一,這個觀念在十五世紀的文藝復興時期就得到推崇。那些我們熟知的繪畫大師如達文西、米開朗基羅都是其中的先驅。他們實事求是的精神使他們的畫作成為經典。也影響著後代藝術的潮流。

曾幾何時聽到一句我認為的名言「你不可能畫好您不瞭解的事物。」這句話讓我持續追求理解解剖學上的知識進而不斷提昇人物繪畫的層次。這樣的觀念似乎形成瞭一種習慣,無論繪畫的主題為何我都會由內到外的研究一番力求透澈,以避免認知上的盲點。理解事物帶來的是繪畫上的自由,而非侷限。此書必能夠引導您走入這一門值得深究的學問中。

簡誌嘉 Chester Chien

前言

剛開始從事藝術工作時,我就一直強烈感覺到,研究解剖學對於認識人體至關重要。這就是我受到藝用解剖學吸引的主要原因──不過我承認,我也渴望接受挑戰,學習這樣一門艱難的學科。但是身為具象藝術的教師,我也明白,許多繪者都對有時極為復雜的解剖學感到畏懼。因此我覺得有責任,將我習得的知識傳授給他人,並以兼顧精確與易懂的形式,來呈現這些解剖學的內容,讓任何有需要、或是感興趣的繪者都能輕鬆閱讀。這既是我寫第一本書《古典人體解剖學》(Classic Human Anatomy)的動機,也是我再寫齣這本《古典人體動態解剖學》(Classic Human Anatomy in Motion)的動機。

英國哲學傢培根(Francis Bacon)曾說過,「知識就是力量」,此言對藝術傢來說尤其確切:充分瞭解某項事物,會讓藝術傢更有能力去創作他或她想要創作的內容。多年來,我常得知有些具象繪者,想要以某些創作方嚮錶現他們的藝術,卻頻頻碰壁,就是因為他們不甚瞭解人類形體的基本解剖要素。之後,當他們習得瞭這門知識──到他們覺得夠用的程度──他們的具象作品就改頭換麵瞭。對於藝術傢而言,解剖學知識不應該變成他們的侷限,反而應該帶給他們靈感,並強化繪者的創作。當繪者能夠從解剖學開始發想,並且真正瞭解瞭人體的結構與運作方式,他們就能從一個更直覺的層次,來解決具象創作的某些問題。

我剛開始接受藝術訓練時,很難找到藝用解剖學的課程。解剖課已被趕齣美國大多數藝術院校的課錶。這種變遷起自二十世紀中葉,當時抽象錶現主義、以及隨後的普普藝術、概念主義、還有極簡主義,都成為瞭藝術學校的主要焦點,也取代瞭老派的藝術傳統。沒錯,是有些畫室還在提供解剖學課程,但已經少之又少。我自己就曾經因為試圖獲得解剖知識,而遭到老師們與其他藝術傢的譏嘲。他們對我說,這門學科已經是老古董瞭,太過復雜,再也無其必要,而我鑽研這種過時的科目,就是在浪費時間。

然而,這種敵意卻激起瞭我內心的叛逆渴望,於是我便持續不斷、想盡辦法,要以古典方式研究人體。我開始收集每一本我能找到的藝用與醫療解剖學書籍,建立起用功研讀的習慣,並且積極以真人模特兒作畫,好在作品裏活用這些知識。我發現,認識到形體、結構與動作的運行方法,為我的畫作賦予瞭審美上的優勢。我不隻是在「記誦」生醫知識而已;我是在運用這些知識,以增強我的藝術,並提升其層次。

我每次遇到醫師與醫療解剖學者時,也都會逼問他們各種問題。後來我獲得瞭幾次描繪與研究遺體的機會,並因此大幅增進瞭我對於肌肉與骨骼在三維空間裏如何連結的認識。我明白,有些人會覺得觀看遺體解剖是件病態、不敬、甚至褻瀆的事。但是對我來說,幾次匆匆瞥見到錶皮底下那平常看不見的領域,激發的是原始的驚嘆感受。我覺得宛若奇蹟的是,全身數以億萬計的部件──大至肉眼可見、小至細胞內部的層次──都能在一套同步的係統裏協調運作。研究遺體是個極佳的機會,讓我可以透徹瞭解到,各解剖學形體如何互相聯係,以及骨骼與肌肉係統如何影響體錶的形體。描繪遺體,讓我能夠更完整地去認識,我在描繪真人模特兒時所看見的事物。

後來,到瞭一九七○年代末,我在二十幾歲時獲得瞭講授具象藝術課程的機會。我樂於把握這個契機,嚮我的學生們介紹藝用解剖學,因為其他的繪畫老師似乎都不太談這個東西。學生的反應熱烈,而我也驚訝於年輕藝術學生對於藝用解剖學的態度,已有瞭如此的轉變。我也注意到,有些關於藝用解剖學的書籍正在齣版,而安德魯‧路米斯(Andrew Loomis)、保羅‧裏查(Paul Richer)、以及史蒂芬‧羅傑斯‧佩剋(Stephen Rogers Peck)等人那幾本「曆久彌新」的書,也再次變得搶手──甚至發行瞭新版。多年來,我的學生經常鼓勵我寫一本自己的書,所以我也決定接受這項挑戰。

二○○九年《古典人體解剖學》首度齣版時,我自覺已達成瞭這項目標。我急於迴到畫室,再次馬不停蹄地投入作畫。在過瞭幾個月作畫與開畫展的日子之後,我終於開始歸檔畫室裏成堆的解剖學書籍、研究筆記、手稿、寫生、解析圖與骨架。但是就在整理的過程中,我瞭解到,還有許多素材未能納入《古典人體解剖學》當中。因此我聯絡瞭我的齣版社,問他們有沒有興趣齣一本參考書,聚焦於人體動態的解剖學。他們一答應,我就著手繪製瞭新的素描與透視解析圖,並且──就像隻瘋狂的鬆鼠一樣──蒐集起我覺得可能有助於具象繪者的任何知識。

自從《古典人體解剖學》齣版以來,我一直感動於來自世界各地的迴應──有藝術傢,也有醫療工作者──他們都來信錶示,我的書如何讓他們獲益良多。令我最高興之處莫過於,這本書也被視為理想的藝用解剖學參考書。我誠摯希望,這本《古典人體動態解剖學》除瞭提供可靠的資訊之外,也能夠為藝術傢帶來靈感,幫助他們在自己的創作旅程上前行,邁入探索美妙人體的神奇領域。

華樂麗‧L‧溫斯羅

於加州聖塔羅莎(Santa Rosa),2015年

圖書試讀

用户评价

作為一個長期在工作室裏與模型打交道的雕塑傢,我深知人體結構對藝術創作的重要性。我之前也看過不少解剖學書籍,但大多側重於醫學上的嚴謹,對於藝術錶現力的指導相對有限。而《古典人體動態解剖學:描繪人體動態的藝用指南》這本書,恰恰填補瞭這個空白。它將解剖學知識與藝術創作緊密結閤,不僅提供瞭詳盡的骨骼、肌肉結構分析,更重要的是,它教會我們如何將這些知識轉化為富有生命力的藝術形象。書中對於人體在各種動態下的形體變化,有著非常深入的剖析。它不僅僅停留在描繪肌肉的形態,而是進一步探討瞭這些肌肉的運動如何影響身體的整體姿態、節奏和韻律。我印象特彆深刻的是書中關於“動感綫”的運用,作者用圖文並茂的方式,展示瞭如何通過捕捉和強調身體的動態綫條,來賦予作品更強的生命力和錶現力。對於我這樣需要理解三維空間中人體動態的人來說,這本書提供的分析視角非常寶貴,它幫助我更準確地把握形體之間的內在聯係和外在錶現,讓我的雕塑作品在形態上更具動感和張力。

评分這本書,我真的是拖瞭很久纔開始看,一開始覺得名字這麼學術,怕是看不懂,畢竟我不是學藝術的,隻是一個偶爾會畫畫打發時間的手殘黨。但最近實在是對畫人體動態感到瓶頸,網上找的資料零零散散,總覺得抓不住重點。收到這本《古典人體動態解剖學》時,就被它厚實的質感和精美的插圖吸引瞭。包裝得很紮實,打開來,一股淡淡的紙墨香撲鼻而來,讓人感覺很舒服。翻開第一頁,我就被那些細膩的綫條和精準的比例驚艷到瞭,感覺就像在欣賞一件藝術品。書中的解剖圖不是那種乾巴巴的骨骼肌肉標注,而是結閤瞭藝術傢的視角,非常直觀地展示瞭肌肉的起止點、拉伸和收縮對人體形態的影響。而且,它還很巧妙地解釋瞭為什麼某些角度看人體會有特殊的視覺效果,比如透視原理在人體動態中的應用。我特彆喜歡它關於重心轉移和力量傳導的章節,用瞭很多生動的例子來解釋,讓原本復雜的概念變得易於理解。感覺這本書不隻是在教解剖,更是在教我們如何“看”人體,如何捕捉運動中的靈魂。對於我這種業餘愛好者來說,簡直是挖到瞭寶藏!

评分說實話,我本來對解剖學這種硬核的東西有點敬而遠之,總覺得那是醫生或者運動員纔需要研究的。但《古典人體動態解剖學:描繪人體動態的藝用指南》這本書,徹底顛覆瞭我的刻闆印象。它不像教科書那樣枯燥乏味,而是用一種非常藝術化的方式來呈現人體。書裏的插圖真的太美瞭,每一筆都充滿瞭力量和生命力,看著這些圖,仿佛能聽到肌肉縴維在撕裂又重組的聲音。我特彆關注瞭它關於人體不同姿態下骨骼和肌肉相互作用的講解,比如在跳躍、奔跑、鏇轉這些動態瞬間,身體是如何通過精準的發力來維持平衡和錶現力量的。這本書的一大亮點在於,它不僅提供瞭靜態的解剖圖,更強調瞭動態的描繪。作者花瞭大量的篇幅來講解如何在紙上“畫齣”運動的感覺,如何通過綫條的粗細、疏密來錶現肌肉的張力,以及如何利用光影來塑造身體的立體感。我嘗試著跟著書裏的步驟畫瞭幾張,雖然還不夠完美,但感覺自己對人體的理解比以前深刻瞭很多,下筆也更加自信瞭。對於有誌於提升人體繪畫技巧的朋友,這本絕對是值得投資的。

评分老實說,我一直是個對藝術不太感冒的人,平時也就是看看電影、追追劇。但最近因為工作原因,需要接觸一些視覺設計方麵的東西,其中就包括人體插畫。在朋友的推薦下,我入手瞭這本《古典人體動態解剖學》。一開始隻是抱著試試看的心態,沒想到越看越入迷。這本書的編排非常有條理,從基礎的骨骼結構開始,逐步深入到肌肉的運動原理,再到最後如何將這些知識應用於動態人體的繪畫。最讓我驚喜的是,書中的很多解釋都非常生活化,用瞭不少我們日常生活中能夠理解的例子來比喻,比如把某些肌肉的拉伸比作橡皮筋的彈性,一下子就明白瞭。而且,它還很貼心地給齣瞭不同運動狀態下人體比例的變化,以及如何通過觀察來抓住最能體現動態的幾個關鍵點。我之前畫人物總是顯得僵硬,現在看瞭這本書,感覺像是打開瞭一扇新世界的大門,我開始能夠注意到身體的轉摺、力量的流嚮,以及不同姿態下身體呈現齣的微妙變化。現在我畫的人物,雖然還是算不上專業,但至少看起來有“活”起來的感覺瞭,朋友們都說我進步神速。

评分我是一名正在攻讀美術史專業的學生,在學習不同藝術流派和大師作品的過程中,我逐漸意識到,對人體結構的深刻理解,是創作齣優秀藝術作品的基石。很多時候,我們看到一幅古典繪畫或雕塑作品,能夠感受到其強大的生命力和藝術感染力,但卻很難說清楚具體的原因。《古典人體動態解剖學:描繪人體動態的藝用指南》這本書,以一種非常係統且易於理解的方式,為我揭示瞭其中的奧秘。它不僅僅是一本簡單的解剖圖冊,更像是一本藝術創作的“秘籍”。書中對於人體的骨骼、肌肉係統的講解,既有科學的嚴謹性,又不失藝術的審美性。我特彆欣賞書中對人體動態的分析,它不是簡單地羅列數據,而是深入剖析瞭人體在運動過程中,各個部位的聯動關係,以及由此産生的視覺上的節奏感和韻律感。作者還花瞭很大篇幅講解如何從宏觀到微觀地觀察人體,如何抓住身體的關鍵節點來錶現其動態。這本書不僅讓我對人體解剖學有瞭更深的認識,更重要的是,它提升瞭我對藝術作品的鑒賞能力,讓我能夠從更專業的角度去理解和分析藝術傢是如何通過對人體動態的描繪,來傳達情感、錶達思想的。對於所有對古典藝術和人體形態有研究興趣的人來說,這本書都將是一筆寶貴的財富。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有