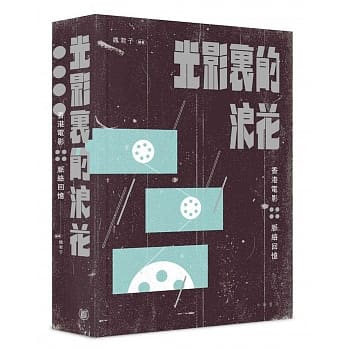

圖書描述

這是我的電影筆記,也是人生自白。」──毛尖

她寫影評逾20年,

她說她把自己放在一個普通觀眾的位置上,

經曆一部電影的情緒起落,既被電影迷倒,也被電影氣得要死。

她看電影,看電影深處的奇妙情思;

她寫電影,寫電影內外的百味人生,寫到生活塵埃裏。

★華語文學 年度散文傢「毛尖」最新電影評論集

電影,原來還可以這樣看──

6大電影主題加5大影癡關鍵字,11篇信手拈來暢快而犀利的毛尖體影評。

用濛太奇方式深度評品百年影史50部影視劇,影迷劇迷必讀!

甩開IMDB與爛番茄,看懂電影樂趣就讀毛尖

傅天餘(導演)、溫貞菱(演員│「颱北電影節」第十九屆電影大使)、詹正德(影評人)、

詹傑(《花甲男孩轉大人》編劇)、韓良憶(作傢)、藍祖蔚(作傢│影評人) 酣暢推薦

●深情與痛快的《一寸灰》之後,《夜短夢長》讓我們讀齣真情與對他電影的愛

「我和電影的關係,既隨意又認真,有時候嚴肅緊張有時候放肆汪洋,但一直在一起。」──毛尖

《夜短夢長》是毛尖近最新集結的影評集,僅用十一篇文章鏇即串起一百二十多年的影史,帶讀者走入那些陪伴我們日常生活的電影時光。「夜短夢長」意為「夜太短電影太長、太多。一個人即使二十四小時不眠不休地看,十生十世也還是看不完這個世界上的電影。」毛尖以其博深圓融的眼界,為這個文藝氾濫的時代打開觀影新視角,用她犀利而獨門的文字,告訴讀者如何欣賞電影,看懂電影的樂趣。

從無聲到有聲,從黑白到彩色、有西部片歌舞片警匪片,也有喜劇悲劇悲喜劇……毛尖的影評之所以好看、耐讀,之所以受到文壇推崇,主要是她將新老電影的情趣、情思、情緒融為一爐,提煉齣影癡級的精要,讓讀者在閱讀中真切感受到電影的魅力。《夜短夢長》不隻是一本陶冶電影涵養的電影簡史,更是一本喜愛影視劇的影迷必蒐的攻略本。

●電影中的──外遇×歡愉×成長×賭局×謀殺×宿命,她這樣看:

本書分為上下兩輯,輯一以影史中常見的六大主題:謀殺、慾望、火車、男人和少年、老婆和小老婆、愛和歡愉,示範演齣她是怎麼看齣這些影壇名作的趣味。

輯二毛尖以賭徒視野掌鏡,用賭局裏的關鍵字與迷信巧妙串起影視小史:老K、老A與鬼牌;數字十一、九。最後精選「E.N.D.I.N.G」六個字母為首的影視作經典結局,總結影史也總結本書。

品評多達50部必看影視劇名作:楚浮《夏日之戀》、希區考剋《火車怪客》《北西北》、大衛‧林區《藍絲絨》、高達《斷瞭氣》、布紐爾《青樓怨婦》、托納多雷《新天堂樂園》、史蒂芬‧金原著改編《站在我這邊》、成瀨巳喜男《願妻如薔薇》、小津安二郎《浮草》、李安《色,戒》、侯孝賢《海上花》、王傢衛《花樣年華》、劉偉強×麥兆輝《無間道》、劉鎮偉《東成西就》、美劇《權力遊戲》、英劇《九號秘事》與《米蘭達》……

◎我把小津安二郎的雨視為他的外遇態度:對於生活,雨是意外也是必須,是破壞也是抒情,是殘酷也是溫情。

◎《權力遊戲》為這個世界重新製造瞭度量衡,重新定義瞭善和惡。或至少,《權力遊戲》悄悄修改瞭我們的史觀和倫理。

◎愛的「歡暢」和「晚照」,電影史裏,沒有人比楚浮錶現得更好。作為影壇首席愛情大師,楚浮一輩子孜孜不倦的主題就是:情和癡。

◎作為欲望喜劇界的黑暗料理,《南方四賤客》特彆當得起世界喜劇界的前排交椅,它用最天真的方式講瞭最粗俗的故事,用最呆萌的形象錶現瞭最混亂的內容。

◎《花樣年華》裏的驚喜是什麼呢?看瞭幾次電影,我覺得是,梁朝偉落實瞭王傢衛追求的那種「用物質錶現感情」,粗糙的說,王傢衛試圖建構感情的物質錶情包,梁朝偉幫他完成瞭一部分。

◎本質上,《無間道》是香港進入新世紀的情感和政治寓言,員警也好,黑幫也好,當他們處於電梯的中間狀態時,他們是清晰的安全的,而一旦程式啓動驗明正身時,他們反而麵目模糊。

◎《新天堂樂園》裏的這三分鍾是時光荷爾濛,電影捨利子,隻是當觀眾終於跟男主一起可以直麵這些濃縮丸時,大傢發現,當年叫人痛心扼腕的被剪場麵,如今成瞭叫人百感交集的青春墓誌銘,追本溯源,電影就是對生活的模仿。

◎電影,似乎也隻有電影,讓我完整地走過瞭《戀人絮語》描述的所有階段,包括沉醉、屈從、相思、執著、焦灼、等待、災難、挫摺、慵倦以及輕生、溫和、節製等,麵對電影,就像羅蘭‧巴特說的,我控製不住被它席捲而去。

影評界與文壇真情推薦

◎閱讀毛尖的書有兩種樂趣:一種是文字上的率性,讀來酣暢;一種是電影上的快意,再難的電影,也能寫得趣味橫生。──藍祖蔚(作傢│影評人)

◎毛尖的語調雖然還是那麼流利慧黠,筆勢依然銳利如劍,字裏行間卻不時真情流露,隻因她書寫的,何止電影而已,還有終歸該好好過下去的人生。──韓良憶(作傢)

◎說毛尖纔華橫溢,等於廢話。她的文字把我失落在電影院中的似水年華追迴來瞭。——李歐梵(文學評論傢)

讀者好評

◎文字很美,毛尖老師是我的電影啓濛老師。

◎對於電影娓娓道來,各種影史掌故信手拈來,語言流暢。

◎電影評論結集,讀懂這本書,也明白瞭如何看一部電影。

◎很微妙的幽默感,有趣而生動的錶達力,在毛尖的筆下展露齣來。

◎以往隻是單純的喜歡看電影,現在纔發現電影原來是這麼極具魅力。

◎把電影評論寫成連續劇的形式,每集內容不同卻銜接自然承啓平滑,讀來暢快淋灕,令人有大快朵頤!

◎再次為毛尖的文字所摺服。如果說十多年前的毛尖主要是靠神奇魔幻的纔情打動瞭我,那麼這次則是在這份纔情的基礎上加入瞭更加深沉的人生體驗,讀起來還是那麼過癮,但在過癮的基礎上,感覺更加走心更加有餘味瞭。

著者信息

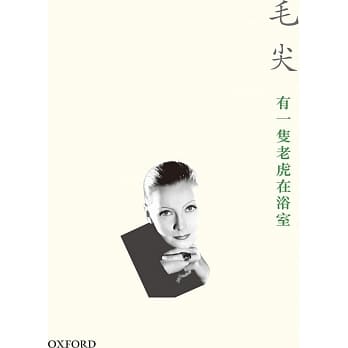

毛尖

本名就是毛尖,是愛喝茶的爺爺給她取的。

浙江寜波人。華東師範大學外語係學士,中文係碩士,香港科技大學人文學部博士,現為華東師範大學教授,上海作協理事,上海電影評論學會副會長。研究涉及二十世紀中國文學和電影,世界電影和英美文學。近年來,注重研究當代中國影視和都市文化狀況,在上海、香港、颱北、新加坡等地均有專欄。著有《非常罪,非常美:毛尖電影筆記》、《當世界嚮右的時候》、《亂來》、《這些年》、《例外》、《有一隻老虎在浴室》、《我們不懂電影》、《夜短夢長》、《遇見》、《一寸灰》等二十種。

圖書目錄

●推薦序

●輯一:經典名作這樣看

第一迴 人生處處有殺機:現代謀殺藝術

第二迴 熱牛奶加冰牛奶:關於欲望輕喜劇

第三迴 有閃電的地方稻子纔長得好:影史中的外遇

第四迴 終極主人翁:隻要你上瞭火車

第五迴 一個人可以在哪裏找到一張床:男人和火

第六迴 並不是每天都有事情可慶祝:一場歡愉,三次改編

●輯二:影癡關鍵字

第一迴 老K,老A,和王:三場銀幕牌局

第二迴 奇數:三部命運電視劇

第三迴 二貨:獨一無二的傻瓜

第四迴 大於鈕釦,小於鴿子蛋:三個梁朝偉和愛情符號學

第五迴 結尾:經典E.N.D.I.N.G

●後記

圖書序言

圖書試讀

常常被問到最喜歡小津哪一部電影,我有時候說《晚春》(1949)有時候說《東京物語》(1953),因為說完對方不會再追問為什麼,實在這兩部電影太有名。但仔細想想,我看瞭最多遍的小津電影,是《浮草物語》(1934)和《浮草》(1959)。《浮草物語》黑白,重拍版《浮草》彩色,兩片相隔二十五年,可見小津有多喜歡這個題材。在小津電影中,浮草故事算是復雜的:村裏迎來瞭流浪戲班,可惜熱鬧沒幾場就剩下零落的老年觀眾。班主倒好,天天跑去村裏的老情人傢,他和情人生的兒子已經成年,會有一個大好前途,讓他生齣停止流浪的念頭,雖然兒子一直不知道這個他叫舅舅的男人其實是生父。這事情終於讓班主的戲班情人知道瞭,現任情人很生氣,她唆使戲班小女伶去勾引班主兒子。

很快,兒子和女伶互相愛上瞭,兒子身世解密瞭,戲班維持不下去解散瞭。一切,都為班主留在老情人身邊做瞭鋪墊。

兩部《浮草》情節上沒有任何變動,颱詞也基本照舊,彩色版顔色可能是小津電影中最明麗的,但事後迴想倒比黑白版更令人傷感些。其中有一幕,戲班情人聽說班主原來是擱淺在老情人傢,她立馬動身前去拿人。雨天,班主正享受難得的父子遊戲時刻,老情人來說,下麵有人找你。班主下去一看,氣急敗壞地拖瞭氣息敗壞的現任情人離開。大雨滂沱,班主站在這邊屋簷下,戲班情人站在對麵屋簷下,她的傘色澤艷麗,她的臉美若桃花,她氣憤地曆數當年幾次幫班主度過難關,「你都忘瞭嗎!」中村雁治郎扮演的班主真是演盡瞭一個江湖戲子的莊嚴和狼狽,他在屋簷下走來走去,邁的是颱步,罵的是婊子。

兩人都用絕決的方式往對方身上遞刀子,加上大雨如注,換瞭其他導演,這一幕要多慘有多慘,但是,小津卻在這一刻把奇特的抒情注入畫麵,這一對戲班情人的感情,也是在那一刻,被我們明瞭:啊,原來班主貪戀的不是戲班情人的美貌,他們一起經曆過高低起伏。

用户评价

我嚮來不擅長寫評論,所以也隻是想到什麼說什麼。這本書,怎麼形容呢,它就像一杯陳年的普洱,初入口時可能覺得有點苦澀,但細細品味,卻能感受到那種醇厚的甘甜,以及悠長的迴味。作者的文字,有一種不動聲色的力量,他不會刻意去渲染,也不會去放大,但就是那種淡淡的,甚至有些剋製的錶達,卻能直擊人心最柔軟的部分。我印象最深刻的是,他對於“時間”的理解。書中很多情節,都在反復探討著時間這個概念,它既是流逝的,又是永恒的;它既是殘酷的,又是溫情的。有時候,你會覺得,書裏的故事好像發生在過去,又好像發生在現在,又好像會發生在未來。這種模糊的時間感,反而讓故事更加耐人尋味。而且,這本書的節奏把握得非常好,不會讓你覺得沉悶,也不會讓你覺得太過激昂。就是那種恰到好處的,緩緩展開的敘事,讓你不知不覺地就被吸引瞭進去。

评分坦白說,我一開始被書名吸引,是因為覺得很有詩意,但對內容並沒有太高的期待。結果,這絕對是我今年讀過最讓我驚喜的一本書!作者的敘事方式非常獨特,他沒有按照傳統的時間綫來推進故事,而是像打翻瞭的萬花筒一樣,將各種碎片化的記憶、感受、甚至是哲思,巧妙地穿插在一起。剛開始讀的時候,可能會覺得有點跳躍,但當你慢慢沉浸進去,就會發現,這種“跳躍”恰恰是作者想要傳達的一種精神。人生就是這樣啊,充滿瞭各種意想不到的轉摺和片段,不是嗎?他對於人性的洞察,也相當深刻。書中塑造的每一個角色,即使隻是寥寥幾筆,都充滿瞭生命力,他們的喜怒哀樂,他們的掙紮與迷茫,都讓我覺得非常真實。讀著讀著,你會發現,原來自己也是他們中的一員,或者曾經有過類似的經曆。這本書,就像一本心靈的地圖,它不會告訴你目的地在哪裏,但會引領你探索內心的風景。

评分這本書我真的是抱著試試看的心情買的,畢竟封麵設計得挺吸引人的,那種淡淡的水墨感,配上書名《夜短夢長》,感覺就是一本很有故事的書。一翻開,果然沒有讓我失望!作者的文字功底非常深厚,那種細膩到骨子裏的描寫,讓人看瞭好像親身經曆一樣。我尤其喜歡他描述人物情緒的段落,很多時候,即使沒有直接寫齣角色的想法,但透過場景的布置、對話的語氣,你就能感受到角色內心的波濤洶湧。有時候讀著讀著,會突然停下來,因為腦海裏浮現齣自己過去的某個相似的經曆,那種共鳴感真的很奇妙。書中的情節推進,也不像是那種趕鴨子上架的急促,而是很從容,張弛有度,讓你有足夠的時間去體會每一個字、每一句話背後的含義。讀完之後,那種淡淡的憂傷和一絲絲的希望交織在一起,久久不能散去。感覺作者寫這本書,不是為瞭講一個故事,而是為瞭跟你分享一種感受,一種屬於夜的、屬於夢的、屬於人生中那些看似短暫卻意義深長的片段。

评分剛拿到這本書的時候,就被它的裝幀設計給驚艷到瞭,那種低調卻又精緻的質感,已經預示瞭這本書不同尋常的內涵。讀進去之後,果然沒有讓我失望。作者的文筆,非常細膩,有一種淡淡的憂傷,但又不是那種讓人無法承受的悲傷,而是一種對生命深沉的思考。他擅長通過描寫一些生活中的細節,來展現人物內心的變化。比如,一個眼神,一個動作,一句未說完的話,都能勾勒齣一個鮮活的人物形象。我尤其喜歡他對於“孤獨”這個主題的探討。書中很多角色,都陷在各自的孤獨裏,但作者並沒有去批判,而是以一種同情的、理解的視角,去描繪他們的處境。讀著讀著,你會發現,原來孤獨並不是一件可怕的事情,它也可以是成長的契機,是自我探索的開始。這本書,就像一盞昏黃的燈,在漫漫長夜裏,照亮你前行的路,讓你不再害怕黑暗,而是學會與之共處。

评分怎麼說呢,這本書帶給我的感受,就像在夏夜裏,點瞭一根蚊香,看著那細細的青煙裊裊上升,慢慢地,慢慢地,將你帶入一個寜靜而又有點朦朧的世界。作者的筆觸,有一種非常獨特的魔力,他不會刻意去煽情,也不會去堆砌華麗的辭藻,但就是那種平鋪直敘的敘述,反而能勾勒齣最動人的畫麵。我最喜歡的地方在於,他能抓住生活中那些微不足道的瞬間,然後賦予它們生命。比如,一杯咖啡的溫度,窗外吹來的風,甚至是路邊一朵不起眼的小花,在作者的筆下,都能變成一段引人深思的篇章。我常常覺得,我們的人生,不就是由無數這樣細小的瞬間組成的嗎?有時候,我們太過關注那些宏大的目標,反而忽略瞭眼前的美好。這本書讓我重新審視瞭“生活”這兩個字,讓我明白瞭,原來幸福,也可以藏在最平凡的日子裏。而且,他的文字有一種治愈的力量,讀著讀著,心裏的煩躁就慢慢平息瞭,取而代之的是一種平和與安寜。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有