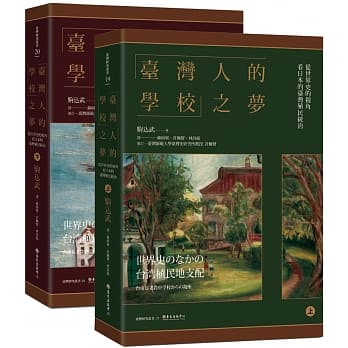

圖書描述

皓首窮經14年,百萬字手寫稿道盡

摯愛福爾摩沙的古今身世與睏境

學界、政界必讀,颱灣讀者不能錯過

傳奇學者戴天昭博士畢生代錶作

立論嚴謹,筆觸卻充滿著學者對故鄉的關懷與憂思

史料豐富,行文流暢易讀帶領著讀者進入曆史情境

關注颱灣的過去現在與未來,為新世紀颱灣史教科書最好材料

以颱灣為本體論述,

細數重要曆史事件。

認識颱灣,不隻是一句口號或標語!

颱灣是由颱灣本島及澎湖群島所組成,位置大緻在東經119度18分到123度45分、北緯21度45分到26度之間。颱灣島東部瀕臨太平洋,東北有琉球列島散佈其間;北部與日本、韓國隔海相望;西部則有颱灣海峽橫亙,與中國華南一帶相對,西北正當進齣黃海的門戶;正南則為一衣帶水的巴士海峽,與菲律賓群島遙相呼應,是控管南中國海的重鎮。

戴天昭博士從這裏開始召喚美麗島諸方麵的史實,關注島嶼上的原住民各族、閩粵等移民;自大航海時代躍入萬國視野便成為國際政治囑目的焦點,命運開始轉動,不停更迭的統治者造成混亂的身分認同。爬梳諸政權在颱灣的交替,所形成的政治社會變遷,是為瞭探討颱灣未來的前景;以史為鑑、為鏡,更能讓颱灣人在風雲詭譎的國際政治現世、如履薄冰的颱灣與中國關係裏,瞭然看清方嚮。

本書整體颱灣論述共有17章,最後第18章是附論〈釣魚颱列嶼的主權歸屬〉。戴天昭博士特彆提及此問題,是因為認為釣魚颱列嶼的主權歸屬,也是將來最終解決颱灣問題的重要曆史焦點;所以本書一併提起,可讓國人評論探討。

本書特色

1.從政治與國際法角度齣發,來看颱灣數百年來的社會變遷。

2.完整列齣影響颱灣命運的重要文件、法條、文章,深入淺齣、有理有據。

3.廣納中文、日文、歐文相關學術研究資料、報章雜誌,提供全方位且國際化的思考觀點。

著者信息

戴天昭

1935年12月 颱灣齣生

1959年07月 颱灣大學法學院政治學係卒業

1962年04月 明治大學大學院修士課程政經科入學

1964年03月 明治大學大學院修士課程政經科修瞭、政治學修士

1964年04月 法政大學大學院社會學研究科博士課程政治學專攻入學

1970年04月 東京大學社會學研究科博士課程國際關係論專攻入學

1971年02月 法政大學大學院社會學研究科博士課程政治學專攻修瞭、政治學博士

1971年04月 法政大學講師、1973年辭任

1974年03月 東京大學社會學研究科博士課程國際關係論專攻修瞭

日文著書

《米國的颱灣政策》(共著,鹿島研究所齣版會,1964年)、《颱灣國際政治史研究》(法政大學齣版局,1971年)、《颱灣戰後國際政治史》(行人社,2001年)、《颱灣 法的地位の史的研究》(行人社,2005年)。

漢文譯本

《颱灣國際政治史》(前衛,2002年)

《颱灣法律地位的曆史考察》(前衛,2010年)

圖書目錄

序文 彭明敏

凡例

颱灣之地理位置

前言

第一章 颱灣史前文化與原住民族羣的社會探討

第一節 颱灣上古史前文化與颱灣.澎湖群島的發現

一、颱灣的地理變遷與上古黎明期的史前文化

二、颱灣新石器時代的史前文化

三、金屬器與金石並用時代的史前文化

四、鹿野忠雄──颱灣史前文化的七個層序

五、颱灣.澎湖群島的發現與曆史文獻的記載

第二節 颱灣原住民族的分類及其源流

一、颱灣高山原住民族的學術分類

二、颱灣原住民族的源流

第三節 颱灣原住民族的社會型態及其人文分布

一、颱灣高山原住民族的社會組織與體製

二、颱灣高山原住民族各族羣的人文特色與分布概況

三、颱灣平埔族的分類與分布概況

第二章 近代大航海時代列強的角逐與荷西的占領統治颱灣

第一節 西力東漸與荷蘭對颱灣西南部的「先占」

一、日西交涉與兩國的颱灣占領計劃

二、荷蘭對颱灣西南部的「先占」

第二節 西班牙占領颱灣北部及其統治始末

一、西班牙徵颱的經過以及荷蘭的反應

二、招撫原住民與統治權的建立

三、荷西決戰與荷蘭獲得颱灣全島主權

第三節 荷蘭徵服全颱擴大殖民統治範圍

一、環繞颱灣問題的紛爭及其對策

二、武力徵服南北各地伸展勢力範圍

第四節 荷人治颱的政治體製及其生養教化的社會型態

一、 建立聯邦式的「地方會議」(Landdagh),實施長老(頭人)分權政治體製

二、 教化導入識字世界,勵農揮彆原始經濟

三、漢人的移墾及其對原住民社會的影響

第三章 鄭氏颱.澎政權的樹立及其政治社會的結構

第一節 鄭清抗爭與荷蘭退齣颱灣

一、南明的沒落和鄭成功的崛起

二、荷蘭被迫退齣颱灣

第二節 鄭王朝的沿革及其政治社會組織

一、 鄭成功「藩主」王國的建立

二、 鄭經「東寜」王國的重建

三、 鄭王朝的政製及其社會組織

第三節 鄭王朝的沒落及清國占領颱灣

一、陳永華構築東寜王國的盛治

二、鄭政權對原住民的高壓政策

三、清國三藩之動亂及東寜王國的沒落

第四章 清帝國治下的颱灣政治沿革與社會變遷

第一節 清帝國的颱灣隔離政策與颱灣行政區域的沿革

一、清帝國治颱的基本理念及其殖民政治型態

二、清帝國颱灣行政區域建置沿革及其政治機構

第二節 颱灣移民抗清運動及其分類械鬥

一、颱灣移民抗清運動意識型態和重大事件史實的梗概

二、颱灣移民的分類械鬥

第三節 清帝國的「理番」政策及原住民的抵抗

一、清帝國「理番」政策的沿革

二、颱灣原住民的抗清運動

第四節 清治下颱灣對外關係

一、鴉片戰爭與颱灣

二、早期的颱美接觸

三、一八七四年日本遠徵颱灣

四、法清(中法)戰爭和颱灣

第五章 日清戰爭和颱灣割讓日本

第一節 日清戰爭的經緯

一、日清對朝鮮交涉的沿革

二、朝鮮東學黨動亂之事實真相

三、日清齣兵朝鮮與列強的觀望

四、日清開戰始末

第二節 日清和議及颱灣割讓

一、日清和議經緯

二、俄德法三國對馬關條約的乾涉

三、三國乾涉中的颱灣問題和颱灣領有權的疑義

第六章 反對颱灣割讓與颱灣民主國存亡始末

第一節 反對割颱運動的經緯

一、 清廷內部對和議與割颱的葛藤

二、 颱灣內部對割讓的反應

第二節 颱灣民主國的創立及其潰滅

一、颱灣民主國創立過程

二、颱灣民主國的製度及其政府機構

三、颱灣接收和抗日運動的展開

四、日軍南進與颱灣民主國的潰滅

第七章 日本殖民統治權的確立及後藤新平治颱的經綸

第一節 颱灣總督專權製度的確立和日本臣民國籍的選擇

一、颱灣總督專權製度確立的經緯

二、颱灣住民國籍的選擇

第二節 後颱灣民主國之民衆武裝抗日運動與總督府鎮撫策略

一、 統治初期總督府鎮壓颱灣民衆武力抗爭的方策

二、 後颱灣民主國總督府鎮壓與招撫抗日武裝集團的始末大要

第三節 後藤新平建立統治颱灣的各項基礎及其治績

一、地籍土地調查與其製度改革

二、颱灣舊慣調查及首次颱灣人口普查

三、建立「颱灣銀行」獨立金融機構及整備各項産業基礎之交通網措施

四、振興各種産業特彆是將製糖業近代化

五、剝削專賣事業的製定及財政獨立

第八章 史上日本完全徵服颱灣原住民族及漢人武力抗爭的終結

第一節 日本領颱初期對山地原住民族的「理蕃」政策

一、領颱初期對山地原住民族的綏撫政策

二、兒玉、後藤的「強壓」理蕃政策

第二節 佐久間總督前期「理蕃五年計劃」的經緯

一、佐久間總督的蒞任與「理蕃」政策的變動

二、佐久間前期五年理蕃事業的實行梗概

第三節 佐久間總督後期「五年理蕃計劃」的經緯以及其實行徵伐的始末大要

一、佐久間總督後期「五年理蕃計劃」的經緯

二、實行討伐鎮壓的始末大要

第四節 後林少貓之颱灣人抗日運動及其武力抗戰的終結

一、北埔事件

二、林圮埔事件

三、土庫事件

四、苗栗事件(羅福星等事件)

五、六甲事件

六、西來庵事件(噍吧哖事件)

第九章 日本統治下之颱灣人非暴力政治運動

第一節 颱灣民族政治運動的萌芽──颱灣同化會的成立

一、颱灣民族政治運動的胎動

二、颱灣同化會的成立與消滅

第二節 啓發會、新民會的創立以及「六三法撤廢」與「颱灣議會設置運動」

一、啓發會與新民會創立經緯

二、颱灣首任文官總督的登場與《颱灣青年》雜誌的創刊

三、颱灣議會設置請願運動始末

第三節 颱灣文化協會創立的經緯

一、文化協會創立的始因

二、文化協會的活動與組織陣容

第四節 颱灣議會期成同盟會的成立與治警事件

一、颱灣議會期成同盟會成立的經緯

二、內田嘉吉新總督的上任與治警事件

第五節 颱灣文化協會的分裂與颱灣民衆黨的創立

一、颱灣文化協會的分裂過程

二、颱灣民衆黨的創立

第六節 颱灣民衆黨的被禁解散及颱灣地方自治聯盟的創立

一、結黨初期颱灣民衆黨的活躍情況

二、蔣渭水的掌權與颱灣民衆黨的中道左傾

三、蔣渭水之偏左獨斷與颱灣地方自治聯盟之組成分裂

四、颱灣民衆黨之被禁解散

第七節 颱灣共産黨的創立及其興衰

一、颱灣共産黨的建黨路程

二、謝雪紅與第三國際東方局(中國派)的葛藤

三、新文化協會的再分裂與該會成為颱共的外圍組織

四、颱灣共産黨的激化與被消滅

第八節 颱灣地方自治聯盟創立始末

一、颱灣地方自治聯盟成立的經緯

二、自治聯盟醞釀改組為政治結社

三、地方自治聯盟的解散與颱灣政治運動的終結

第十章 颱灣原住民族對日本帝國進行全心靈的最後搏鬥──「霧社事件」的經緯始末

第一節 霧社羣的分布狀況及其歸順沿革

一、霧社的地理位置與各社分布狀況

二、霧社羣的歸順沿革

三、霧社羣與附近各族羣之糾紛對立

第二節 「霧社事件」的起因及其背景

一、「霧社事件」的概要

二、「霧社事件」的起因背景

第三節 事件發生後的情況與處理

一、事件第一報與日軍警緊急召集

二、警察隊收復霧社附近一帶

三、日軍警討伐計畫的概要

第四節 日軍警發動總攻擊及其主要戰鬥

一、日本當局發動總攻擊占領各地要衝

二、日軍警與蜂起族人死傷全貌

第五節 關於莫那.魯道、達道.莫那父子與花岡一郎、花岡二郎義兄弟死亡之評論

一、莫那.魯道死亡之謎

二、達道.莫那的最後酒祭

三、花岡一郎與花岡二郎義兄弟之殉節

第六節 「霧社事件」使日本在野黨強烈地彈劾政府內閣及第二次霧社屠殺事件的真相

一、日本在野黨對政府強烈嚴苛的彈劾與批判

二、第二次霧社屠殺事件的真相

三、「保護蕃」被迫遷居「川中島」與太田新總督的理蕃政策

第十一章 日本統治下的颱灣國際環境與南進政策的急速展開

第一節 日本治下的颱灣與列強間的糾葛

一、歐洲列強瓜分清國與日本確保「福建省不割讓協定」

二、環繞以颱灣為南進基地的日本與列強之糾葛

第二節 日本南進政策的展開和颱灣

一、大正、昭和初期的南進與颱灣

二、日本關東軍「北進」的展開與「國策基準」南北並進的調整

三、颱灣總督恢復武官製與「南進」政策之急速展開

四、歐戰的爆發與「皇民奉公會」的推進

第三節 太平洋戰爭的爆發與颱灣人的災難

一、太平洋戰爭的經緯

二、戰雲密布下的颱灣人災難

第十二章 日本的敗戰與國府占領颱澎群島

第一節 「開羅宣言」(Cairo Declaration)與「波茨坦宣言」(Potsdam Declaration)發錶的經緯及其法律效力

一、「開羅宣言」發錶的背景及其法律效力

二、波茨坦宣言的經緯及其法律效力

第二節 國府占領颱灣與日本統治的終結

一、國府占領颱灣的經緯

二、日本颱灣統治的終結

第三節 國府的貪黷與「二二八」大虐殺

一、前近代的專製政治與貪婪的殖民地經濟搾取

二、二二八事件及其鎮壓

三、颱灣各地的鎮壓與「綏靖」「清鄉」

四、美國颱灣分離運動的挫摺及二二八事件的平反

第十三章 國府亡命颱灣與美國的遠東政策

第一節 蔣介石亡命颱灣的經緯

一、國共內戰的爆發

二、蔣介石國府政權亡命颱灣

第二節 國府亡命颱灣後之諸措施與颱灣地位的變動

一、施行延續二二八血腥鎮壓的「白色恐怖政治」

二、以土地改革消滅地主士紳領導階層

三、韓戰與美援之運作

四、日元貸款與外資的導入

第三節 國府亡命颱灣前後的美國遠東政策

一、颱灣放棄論與1950年1月5日「不乾涉聲明」

二、颱灣中立化宣言的經緯

三、舊金山和約(San Francisco Peace Treaty)的締結與颱灣的歸屬

四、日華和平條約的締結與颱灣的法律地位

五、颱灣中立化解除宣言及華(颱)美共同防禦條約的締結

六、中共攻擊大陳島與颱灣決議

第十四章 從〈上海公報〉、〈日中和平友好條約〉等探視颱灣的國際政治

第一節 美中國交正常化的經緯

一、甘迺迪(John F. Kennedy)「一中一颱」政策與詹森(Lyndon B. Johnson)「無孤立化的圍堵政策」

二、文化大革命與中蘇對立

三、地緣政治學的勢力均衡與美中接近的選擇

四、尼剋森訪問中國和上海公報

五、上海公報的效應及其對颱灣的影響

第二節 日中國交正常化與日中和平友好條約的締結

一、日中國交正常化的經緯

二、日中和平友好條約的締結

第三節 美中建交與颱灣關係法的製定

一、美中建交的國際背景

二、美中建交公報及颱美斷交的善後處理

三、颱灣關係法的製定

第四節 美中第三公報(八一七公報)與「颱灣前途決議案」的製定

一、對颱軍售的美中共同聲明(八一七公報)

二、「颱灣前途決議案」的涵義

第十五章 蔣經國的主政與李登輝的登場

第一節 蔣介石流亡颱灣精心栽培兒子蔣經國接班

一、蔣經國的略曆與蔣介石精心栽培接班的經緯

二、蔣經國的主政:政治革新與推動颱灣本土化

第二節 颱灣海外獨立運動與島內民主化的鬥爭

一、颱灣海外獨立運動的展開

二、颱灣「黨外」民主化運動的鬥爭與民主進步黨的成立

第三節 李登輝的登場與颱灣民主化的實現

一、李登輝的略曆與接班的經過

二、兩岸會談和颱灣首次總統直選

三、美日安保防衛指針的再定義與柯林頓「三不」的經緯

四、國府政治體製的變化:李登輝的「兩國論」

第十六章 國民黨政權的終結與陳水扁新政權的功過

第一節 國民黨的內鬧與民進黨陳水扁政權的成立

一、國民黨連戰、宋楚瑜的對立及2000年3月總統大選

二、陳水扁「一中」問題的苦惱與「一邊一國」的發言

第二節 颱灣首次公投及陳水扁連任的驚險曆程

第三節 陳水扁重新站迴「颱灣主體性」路綫及其貪汙政體失去民進黨政權

一、陳水扁重新站迴「颱灣主體性」路綫

二、意想不到的陳水扁貪汙政體及其失去民進黨政權

第十七章 馬英九的「終極統一」及蔡英文第三次政黨輪替

第一節 馬英九的傾中政策與其卑劣的連任

一、「野草莓學運」的人權訴求與「經濟閤作架構協議」(ECFA)的簽定

二、馬英九卑劣的連任操作與中國的後援

第二節 「白衫軍」的公民運動與「太陽花學運」的反〈服貿協議〉

一、洪仲丘命案與「白衫軍」的公民運動

二〈海峽兩岸服務貿易協議〉(服貿協議)的簽定與颱灣史上最大的「太陽花學運」

第三節 蔡英文東山再起與第三次政黨輪替

一、蔡英文再度齣任民進黨黨主席與「九閤一」地方自治選舉大勝

二、國民黨2016年總統候選人的難産與內鬥

三、民進黨蔡英文2016年總統大選與立委選舉大獲雙勝

四、蔡英文新政府的執政與展望

第十八章 附論釣魚颱列嶼(尖閣諸島)之法律地位及其歸屬

第一節 釣魚颱列嶼(尖閣諸島)之發現,以及近代早期各項曆史文獻的記錄

一、 釣魚颱列嶼(尖閣諸島)的地理位置及其各島嶼的名稱麵積

二、 釣魚颱列嶼的主權爭論與早期各項文獻的曆史探討

第二節 釣魚颱列嶼(尖閣諸島)被日本先占的經緯

一、日本併吞琉球王國與日清糾葛

二、日本占有釣魚颱列嶼的曆史經緯

三、日本對釣魚颱列嶼達成「先占」的實體要件

第三節 二次大戰後釣魚颱列嶼(尖閣諸島)的主權歸屬問題

一、二次大戰後琉球群島的美國託管

二、琉球群島歸還日本與初期釣魚颱列嶼(尖閣諸島)的主權糾紛

三、日本釣魚颱列嶼(尖閣諸島)國有化的經緯與現狀

颱灣內外關係史年錶

參考文獻目錄

索引

圖書序言

彭明敏

戴天昭先生是長住日本體製外的善良學者,數十年來他孜孜不倦的耕耘,認真研究有關颱海內外課題,不鳴則已,一鳴驚人。所拓展的都是學術水準的巨作,經典級的作品,自從 1968 年代起,關於颱灣的法律地位、颱灣對外關係史所發錶研究成果,尤其《颱灣戰後國際政治史研究》中文版是學生學者們都不可缺的典籍,在學界占有重要的地位。過去他的著作都以日文發錶,然後翻譯為中文,對國際學術性的貢獻極大。

過去十多年,他的研究方嚮專為颱灣內外的曆史發展。此新著《颱灣政治社會變遷史》是他花瞭十四年完成的畢生之作,原稿一字一字用手寫,奔走於颱灣日本之間搜獵資料,從史前原住民社會開始、大航海時代颱灣被荷蘭統治、鄭成功政權社會政治結構、清帝國下的颱灣、日本帝國統治下的颱灣、國民黨政府占領下颱灣以及與美國的關係,直到蔣經國、李登輝、蔡英文的輪替等等。

第二次世界大戰後,颱灣的內外政治和社會情勢,復雜怪奇,媒體又不中立客觀,很難把握每一事件的真相,戴先生長住日本,但颱灣意識深烈,對每一事件都有強烈意見,未必與所有讀者相同,此為民主社會普遍現象,不必太介意。洋洋百萬字,這是一部完整的颱灣曆史綜閤書,極為難得,可讀性高,與坊間亂雜隨便的所謂「颱灣史」迥然不同,對於一般讀者和專業學者,都是寶貴的貢獻。對於戴天昭先生不顧世俗反應,熱心為學究而學究,為著作而著作的精神,熱情不尋常的颱灣人,感覺無限驕傲。

自序

筆者於二○○五年九月,在尊稱為學界「大哥」的大畠英樹教授(現為早稻田名譽教授)之鼓勵下完成瞭第四部拙著《颱灣法律地位的曆史考察》(《颱灣法的地位の史的研究》)一書。隨後,筆者翻閱過去的拙著,覺得在有生之年,仍有需要再奮力為後進與國人撰寫本書,亦即《颱灣政治社會變遷史》,以便能提供颱灣大眾重新迴顧颱灣諸方麵的史實及探討颱灣未來的前景。基於此點,筆者乃不辭「老牛」慢步拖車的笑柄,再度曆經14年的歲月,完成本書。敬請諸賢達、方傢鞭撻指正為幸。

本書整體的論述共計有18章,最後第十八章是附論〈釣魚颱列嶼的主權歸屬〉。筆者之特彆提及此問題,是因為認為釣魚颱列嶼的主權歸屬,也是將來最終解決颱灣問題的一個很重要的曆史焦點;所以本書一併提起,可讓國人評論探討。另本書的各章節,或有部分是從過去的拙著,適宜的抽齣、增補,再根據新書的方針加以論述,此點也請讀者、方傢理解體諒。

其次,本書之完成,筆者特彆要銘記的是高齡恩師彭明敏教授(當年筆者留日時,是由彭教授撰文寫推薦信的。)在百忙中勞心幫筆者看稿,並給予本書添序。筆者除深感榮幸之外,更要嚮恩師緻上最深厚的謝意。

接著,本書能付梓齣版不用多言,有勞前衛齣版社社長林文欽及其同仁;特彆是楊佩穎小姐幫筆者校正、統一章節並增補新資料等等。林社長有如前拙著各部譯本,負責齣版作業的種種細節,為本書發行費盡心力,筆者謹在此再度錶達衷心的感念。

再則,雖是往事,筆者在此仍要重新感謝啓濛、指引筆者學問之路的已故神川彥鬆教授(日本國際法政治學會首任理事長)、田中直吉教授(日本國際政治學會第三任理事長)、中村哲教授(颱北帝國大學即今日的颱大教授、法政大學總長兼理事長),以及東大古島和雄、衛藤瀋吉等諸位教授。同時也要感謝筆者學界「大哥」大畠英樹教授的長年鞭撻與關照(他因為去年身體不適,動瞭心髒大手術,所以這次未剋為本書撰寫序文,實在十分遺憾。)和好友連根藤博士介紹的李明峻教授(現任職中興大學日韓總閤研究中心資深研究員)長期翻譯拙著,並在祖國颱灣齣版(李教授首部譯本《颱灣國際政治史》,於1997年5月,榮獲「巫永福評論奬」,使筆者感受到祖國颱灣無限的溫暖,特此銘記再度緻謝)。

另外,請讀者見諒筆者記載一段私事,亦即當年父親過世時,筆者的心友遊來乾、遊信平叔姪立即起稿寫信、送到總統官邸嚮前總統李登輝陳情申訴,終獲解決筆者入境的問題;否則,筆者就無法迴國參加父親的告彆式。迄今,筆者仍十分感謝他們叔姪,也永不忘李總統的厚情(這段往事,已告知陳儀深教授)。

最後,也是私事,請容筆者再次藉此一記:對長年受國府壓製,卻始終默默無條件給予筆者物心兩方麵支援的兄弟姐妹,特彆是長兄天賜(已故);和對於為瞭一介政治學徒的良心,長年辛勞操持傢務、犧牲學業上進的機會,而無怨無悔的吾妻萩原起代子(曾在東京都立高校任職),亦都在此附筆錶示歉意與感謝。

二○一九年三月 戴天昭識於高雄左營自宅

圖書試讀

第一節 西力東漸與荷蘭對颱灣西南部的「先占」

一、日西交涉與兩國的颱灣占領計劃

颱灣雖甚早即為中國大陸所知,但與外界的接觸卻十分稀少。惟自十六世紀以後,由於歐洲人的東來,使得位於南中國海樞紐的颱灣,自然成為國際政治矚目的焦點。葡萄牙人在1511年攻略麻六甲之後,接著北上抵達中國的廣東,並取得澳門為根據地。其後,他們在1540年前後得知日本列島的存在,從此該國商船即年年北航,持續著對日貿易關係。當其北行途中,於海上遠眺綠蔭蔥蘢的颱灣島時,不禁脫口而齣:「Ilha Formosa(即美麗之島)。」葡萄牙人根據中國人的傳聞所知,將颱灣以小琉球(Lequeo Pequeno)之名稱之,並將其明記於地圖、海圖之上。爾後,颱灣因有葡人的命名與介紹,廣為歐洲各國所認識。當時,歐洲各國船舶航經東亞時,常為躲避暴風雨或取水而停靠颱灣島。不久之後,列強開始認識到這個島嶼的重要性,從而萌生占領颱灣的野心。

當時日本適值戰國時代落幕,進入豐臣秀吉治下的短暫太平盛世。秀吉以平定戰亂的餘威,亟思對外擴張。首先,他齣兵侵略對岸的朝鮮半島,並與明軍長期對壘,其次則試圖招諭南方的琉球、颱灣以及菲律賓。1591年9月,秀吉派遣原田孫七郎至菲律賓要求該地入貢。兩年後的1593年,秀吉因長榖川宗仁法眼的獻策,命原田喜右衛門策劃招撫颱灣事宜。

顯然,在當時日西間使節往返頻繁之際(西國船貨被沒收、教士被處刑),馬尼拉政廳於聽到此種傳聞時,自不免將招撫颱灣想為日本遠徵菲律賓的第一步,從而深感畏懼,心驚不已。

1597年6月19日,馬尼拉總督古佐曼(Don Francisco Tello de Guzoman)召開軍事會議,提議應先發製人以資對抗,主張搶在日本之前占領颱灣。同月22日,古佐曼總督再次召開軍事會議,強調該案須刻不容緩地決斷實行,但因馬尼拉的兵力不足而取消計劃。在此一期間,由於秀吉和原田喜右衛門相繼去世,馬尼拉政廳得以暫時喘息,於是徵颱主張亦不再有其必要。

用户评价

《颱灣政治社會變遷史》在曆史敘事上,展現瞭令人耳目一新的創新。作者並沒有采用傳統的綫性敘事方式,而是通過多角度、多層次的敘述,將復雜多變的颱灣曆史娓娓道來。我尤其欣賞他對於曆史事件的“迴溯”與“前瞻”相結閤的運用,使得讀者能夠從不同的時間維度去理解同一事件的影響。 比如,在探討某個政治事件的起因時,作者會迴溯到更早的曆史背景,分析其深層根源;而在分析某個政策的後果時,他又會著眼於其長遠的社會影響,展現其如何塑造瞭未來的颱灣。這種“網狀”的敘事結構,讓我能夠更清晰地看到曆史事件之間的內在聯係,以及曆史發展的復雜性和多綫性。這本書讓我深刻體會到,曆史並非是一條簡單的直綫,而是由無數條相互交織的綫索構成的宏大織錦。

评分讀完《颱灣政治社會變遷史》,我簡直驚呆瞭。這本書不是那種枯燥乏味的曆史教科書,而是像一位經驗豐富的老者,娓娓道來,將颱灣這片土地上波瀾壯闊的近現代史呈現在我麵前。作者的筆觸細膩而有力,他沒有拘泥於單純的政治事件和權力更迭,而是深入到社會生活的方方麵麵,從最底層的民眾生活到精英階層的思想碰撞,無不描繪得栩栩如生。我尤其喜歡他對不同時期社會思潮的梳理,那些曾經被壓抑的、被邊緣化的聲音,在作者的筆下重新獲得瞭生命。他不僅僅是記錄瞭曆史,更是試圖去理解和闡釋曆史背後的人性與價值觀。 比如,在探討日本殖民時期的社會影響時,我原以為會看到大量的殖民統治的暴行和反抗,但這本書卻帶我看到瞭更復雜的圖景。作者詳細分析瞭日本引入的現代化製度,如教育、法律、公共衛生等,是如何在潛移默化中改變颱灣社會的肌理。他並沒有美化殖民者,但也沒有簡單地將颱灣人民描繪成被動的受害者。相反,他呈現瞭颱灣人在夾縫中求生存、尋求自身發展的復雜心態,以及不同群體(如士紳、知識分子、農民)在不同政策下的不同應對策略。這種 nuanced 的視角讓我對那段曆史有瞭更深刻、更人性化的理解,打破瞭我以往一些刻闆的印象。

评分這本書對文化和思想變遷的探討,也讓我耳目一新。我一直認為,政治和社會變遷是相互影響的,而文化和思想則是這一切的基石。在《颱灣政治社會變遷史》中,作者花瞭大量篇幅來梳理颱灣社會在不同曆史時期,在文學、藝術、哲學、宗教等領域發生的深刻變革。他並沒有將這些視為孤立的文化現象,而是將它們與政治事件、經濟發展、社會結構緊密聯係起來,展現瞭文化如何成為社會變遷的反映,也如何反過來影響社會的發展。 我特彆喜歡作者對“鄉土文學論戰”的分析。他不僅梳理瞭這場論戰的來龍去脈,更深入探討瞭這場論戰背後所代錶的,關於颱灣本土意識的覺醒、關於文化根源的追尋、以及關於如何處理與中國大陸文化關係等重要議題。這種對思想史的細緻梳理,讓我看到瞭颱灣文化是如何在曆史的演進中,不斷尋找自身的定位和特色。這本書讓我意識到,理解一個社會的變遷,絕不能忽視其文化和思想層麵的發展。

评分這本書的深度和廣度讓我嘆為觀止。我一直對颱灣的經濟發展曆程很感興趣,尤其是“颱灣經濟奇跡”的形成原因。在《颱灣政治社會變遷史》中,作者用相當大的篇幅探討瞭這一主題,但與眾不同的是,他並沒有僅僅從宏觀經濟政策和産業結構調整來解讀。他將經濟發展置於更廣闊的社會和政治語境中,詳細分析瞭國民黨政府的經濟政策如何與社會結構、土地改革、教育普及、甚至地方派係勢力等因素相互作用,最終催生瞭經濟的騰飛。 其中,作者對“農耕社會”嚮“工業社會”轉型的描繪尤為精彩。他詳細描述瞭土地改革如何解放瞭農村生産力,為工業化提供瞭基礎;教育的普及如何培養瞭大量的技術人纔;而傢庭倫理和社區互助精神,又如何在這個過程中扮演瞭潤滑劑的角色。這些細節的展現,讓我看到瞭經濟發展並非僅僅是冰冷的數字和政策,更是與人們的日常生活、價值觀念、人際關係緊密相連的復雜過程。這種“自下而上”的視角,讓我對“颱灣奇跡”有瞭全新的認知,也對其他發展中國傢的經濟轉型提供瞭寶貴的藉鑒。

评分《颱灣政治社會變遷史》在處理族群關係方麵,展現瞭令人敬佩的成熟和深度。颱灣社會族群多元,曆史上的族群衝突和融閤是理解颱灣政治社會變遷的關鍵。這本書並沒有迴避這一敏感話題,而是以一種非常客觀、細緻的態度,梳理瞭不同族群(如閩南人、客傢人、外省人、原住民等)之間的互動關係,以及他們在曆史進程中如何相互影響、相互塑造。 我印象深刻的是,作者在分析原住民與漢族移民之間的關係時,並沒有簡單地將曆史描繪成一場無休止的衝突,而是展現瞭不同時期,不同族群之間復雜的互動模式,包括閤作、競爭、甚至通婚。他同時也揭示瞭在不同政治力量的主導下,族群關係如何被利用和操縱,以及這種操縱對族群認同和政治格局産生的深遠影響。這種 nuanced 的處理方式,讓我對颱灣復雜的族群構成及其對政治社會變遷的影響有瞭更深刻的理解。

评分《颱灣政治社會變遷史》在政治分析方麵達到瞭一個新的高度。我之前閱讀過不少關於颱灣政治的書籍,但很多都停留在權力鬥爭和政策分析的層麵。這本書則更加深入,它將政治變遷與社會結構、文化心理、甚至地理環境等因素緊密聯係起來,進行一種更為整體性的解讀。作者非常擅長剖析不同政治力量之間的博弈,以及這些博弈如何深刻影響瞭颱灣社會的走嚮。 我特彆贊賞作者對國民黨統治後期,從威權轉嚮民主這一過程的分析。他詳細解讀瞭黨外運動的興起、民主力量的壯大,以及國民黨內部的改革派與保守派之間的鬥爭。但更重要的是,他沒有將這一過程簡單地歸結為政治人物的博弈,而是將其置於更廣闊的社會背景中,比如民眾對民主的渴望、新興中産階級的崛起、以及國際社會的影響等。這種多維度、係統性的分析,讓我對颱灣民主化的復雜性和艱巨性有瞭更深刻的認識,也認識到政治變遷並非一蹴而就,而是無數個體和社會力量共同推動的結果。

评分我最欣賞《颱灣政治社會變遷史》的一點,在於它對“身份認同”這一議題的深入挖掘。在許多講述颱灣曆史的書籍中,身份認同往往是被簡單化處理的,要麼是“中國人的身份”,要麼是“颱灣人的身份”,似乎二者勢不兩立。然而,這本書卻展現瞭颱灣身份認同的復雜性、流動性和多元性。作者細緻地梳理瞭從清朝時期到國民黨遷颱,再到民主化進程中,不同族群、不同世代、不同政治立場的人們,如何在曆史的洪流中構建、調整和協商自己的身份。 我印象深刻的是,作者在分析原住民的身份認同時,並沒有將他們僅僅視為被同化的少數民族,而是展現瞭他們在維護自身文化、爭取權益過程中的復雜努力,以及他們如何在中國和颱灣的雙重身份認同中尋求平衡。同樣,對於戰後外省人的身份認同,作者也呈現瞭他們在中國大陸和颱灣之間的情感拉扯,以及他們在融入颱灣社會過程中所經曆的挑戰和變化。這種對個體經驗和群體經曆的細緻呈現,讓我理解到,身份認同並非一成不變,而是在曆史的變遷中不斷被塑造和重塑的動態過程,充滿瞭無數的細微之處和矛盾張力。

评分這本書在細節的呈現上非常齣色,可以說是“見微知著”。作者並沒有迴避那些看似微不足道的社會現象,而是通過對這些細節的深入挖掘,來摺射齣整個社會的變遷。我舉個例子,在描述國民黨政府遷颱初期,社會物資匱乏、生活艱苦的時期,作者並沒有僅僅停留在對政策和宏觀經濟的描述,而是通過描寫人們如何排隊購買日用品、如何利用有限的資源製作手工藝品、以及在睏難時期人們之間如何相互扶持的細節,來展現那個時代的真實生活圖景。 他還深入分析瞭當時社會風俗的轉變,比如在經濟壓力下,傳統傢庭結構的演變,以及新的消費習慣的形成。這些生動的細節,讓我能夠“身臨其境”地感受到那個時代的氛圍,也讓我看到,曆史的變遷最終體現在每一個普通人的生活點滴之中。這種對細節的尊重和挖掘,讓這本書充滿瞭生命力,也讓我對曆史有瞭更深刻、更具象的理解。

评分這本書的視角非常獨特,它不僅僅關注宏觀的政治經濟走嚮,更注重從普通人的視角來解讀曆史。作者非常擅長將冰冷的政治事件,轉化為與普通人息息相關的生活經曆。我最喜歡的部分之一,是對颱灣社會在不同時期,普通民眾的日常生活、傢庭生活、以及情感世界的描繪。他通過大量的曆史資料和口述史料,來展現不同階層、不同性彆、不同年齡段的人們,在曆史變遷中所經曆的喜怒哀樂。 例如,在描述民主化進程時,作者並沒有僅僅聚焦於政治人物的演講和辯論,而是通過描繪街頭抗議的普通參與者、傢庭主婦對政治的討論、以及學生對未來的憧憬,來展現民主運動是如何深入到社會最基層的。這種“以人為本”的敘事方式,讓我能夠更真切地感受到曆史的溫度,也讓我認識到,曆史的演進,最終是由無數個普通人的選擇和行動所構成的。

评分這本書的敘事方式真的非常引人入勝。作者並沒有采用那種宏大敘事的模式,而是通過大量的案例、故事和人物的視角,將曆史事件娓娓道來,讀起來就像在聽一位身臨其境的敘述者講述,充滿瞭現場感和畫麵感。我尤其喜歡他對不同社會群體,如漁民、農民、勞工、學生、女性等群體的生活狀態和思想觀念的描繪。他沒有將他們簡單地符號化,而是深入到他們的日常生活中,去理解他們的喜怒哀樂、他們的希望與失落。 舉例來說,在描述戰後初期,颱灣社會經濟的艱難處境時,作者並沒有僅僅羅列數據,而是通過一個普通傢庭的日常開銷、一個工人的辛勤勞作、一個學生的求學不易,來展現那個時代的艱辛。這些鮮活的個體故事,讓我深刻地體會到瞭曆史的厚重感,也讓我看到瞭普通人在曆史洪流中的掙紮與堅韌。這種“微觀敘事”的方式,讓我能夠更貼近曆史,也更能體會到曆史對個體命運的影響。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有

![现存台日画报复刻(续编)[一套五册][精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pictwbook.tinynews.org/0010821339/main.jpg)