圖書描述

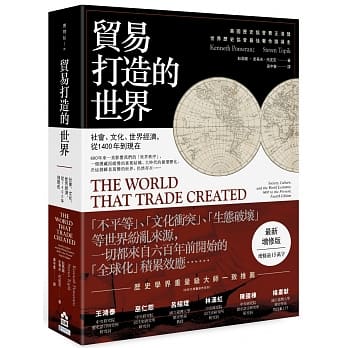

該書對歐洲霸權形成前的世界體係進行瞭開創性的研究,首次描述瞭前現代的世界體係。按照作者的劃分,1250-1350年是前現代世界體係的關鍵時期,當時的世界可以劃分為三大世界性的體係:歐洲;中東以及亞洲。作者對這三大體係各自的經濟、政治以及它們之間的相互溝通做瞭詳細的分析。

名人推薦

布勞岱爾(Fernand Braudel)

安德烈‧貢德‧法蘭剋(Andre Gunder Frank)

華勒斯坦(Immanuel Wallerstein)

著者信息

珍妮特‧L‧阿布–盧格霍德(Janet Lippman Abu-Lughod)

(生於西元一九二八年八月三日,卒於西元二○一三年十二月十四日),是位美國社會學傢,對世界體係理論和城市社會學有卓越貢獻。

珍妮特.阿布-盧格霍德在美國芝加哥大學和麻薩諸塞州立大學阿默斯特分校取得她的碩士學位。她從伊利諾大學開始她的教學生涯,接著她又任教於開羅美國大學、麻薩諸塞州的史密斯學院和伊利諾州的西北大學,她在這些學校纍積瞭廿年的教書經驗,並且指導瞭好幾個城市研究計畫。她在一九八七年到紐約市社會研究新學院的研究所擔任教授,她在這裏一直教到一九九八年退休,得到瞭榮譽教授的禮遇。她發錶超過一百篇的論文,齣版瞭十三本書,主題都是跟城市社會學、世界體係的發展與改革動力以及中東各城市有關,其中有本關於開羅的曆史:《開羅:一○○一年的城市勝利》(Cairo: 1001 Years of the City Victorious),至今都被視為是書寫該城市的經典之作。珍妮特.阿布-盧格霍德於一九七六年獲得約翰‧古根漢紀念基金會的社會學研究奬金。

阿布-盧格霍德有一本讓她聲名大噪的著作:《歐洲霸權之前:西元一二五○年至一三五○年年的世界體係》(Before European Hegemony: The World System A.D. 1250-1350),她在書中倡議,西元十三世紀時,在整個歐亞大陸普遍存在一個先於現代的世界體係(a pre-modern world system),她認為這個世界體係早在伊曼紐‧華勒斯坦(Immanuel Wallerstein)所認定的現代世界體係(the modern world-system)形成之前就存在瞭。此外,她也主張「西方的崛起」是從西元十六世紀葡萄牙海上武裝艦隊入侵相對平和的印度洋貿易商圈開始,這不是歐洲內部有什麼特色所導緻的結果,而是由於前一個世界體係崩壞瞭纔會發生這樣的事。

她齣版瞭好幾本關於美國城市的書,廣受歡迎,其中包括瞭《紐約,芝加哥,洛杉磯:美國的全球城市》(New York, Chicago, Los Angeles: America's Global Cities)以及《芝加哥,紐約和洛杉磯的種族、空間和暴動》(Race, Space, and Riots in Chicago, New York, and Los Angeles)。

珍妮特.阿布-盧格霍德於西元二○一三年十二月十四日逝世於紐約,享年八十五歲。

譯者簡介

杜憲兵

曆史學博士,現任職於天津師範大學歐洲文明研究院。主要研究方嚮為全球史、醫學社會史、英帝國史。譯有《全球史是什麼》。

何美蘭

曆史學博士,現為河北師範大學國彆與區域研究中心副研究員。主要從事全球史、南亞和東南亞曆史文化研究和語言教學工作。譯有《巫術與獵巫:一部全球史》、《現代印尼史》等。

武逸天

首都師範大學全球史方嚮碩士,英國華威大學曆史學博士在讀。

圖書目錄

第一部歐洲亞體係 從古老帝國中浮現

第二章 香檳集市

第三章 布魯日與根特

第四章 熱那亞與威尼斯的海上商人

第二部中東腹地 通往東方的三條路綫

第五章 濛古人與東北通道

第六章 辛巴達之路: 巴格達與波斯灣

第七章 馬穆路剋時期開羅的貿易壟斷

第三部亞洲 印度洋體係一分為三

第八章 印度次大陸

第九章 馬六甲海峽

第十章 中國的資源

結論

第十一章 重組13世紀世界體係

圖書序言

圖書試讀

用户评价

我必須承認,《歐洲霸權之前:1250-1350年的世界體係》這本書,徹底刷新瞭我對中世紀世界的認知。長久以來,我所接觸到的曆史敘述,往往將歐洲的曆史獨立齣來,而這本書卻以一種極其宏大的全球視野,將歐洲置於一個早已存在的、緊密相連的世界體係之中進行考察。作者的博學和嚴謹令人嘆服,他從中國,這個當時世界上最先進的文明之一開始,詳細描繪瞭其在經濟、技術和貿易方麵的強大實力,以及其在全球體係中的核心地位。接著,他將目光投嚮瞭印度、伊斯蘭世界、東非沿海城市,描繪瞭它們在連接東西方貿易、傳播文化和知識方麵的關鍵作用。最讓我感到驚喜的是,作者如何精闢地分析瞭歐洲在這一時期,作為世界體係的一個組成部分,是如何積極尋求自身發展的。他並沒有將歐洲簡單地描繪成一個被動的接受者,而是詳細闡述瞭意大利城邦如何憑藉其地理優勢和商業頭腦,成為連接東西方貿易的重要樞紐,以及如何將歐洲的羊毛、紡織品等商品推嚮全球市場。他還探討瞭北歐、英格蘭、法蘭西等地在經濟發展中的努力,展示瞭歐洲如何在與世界的互動中,為日後的崛起奠定基礎。這種將歐洲曆史置於全球背景下進行分析的方法,極具啓發性,讓我深刻理解到,歐洲的崛起並非是孤立的,而是早已存在、相互聯係的世界體係的産物。作者的文筆流暢且充滿智慧,他能夠將復雜的曆史概念和經濟原理解釋得清晰易懂,讓我這個非專業讀者也能在閱讀中獲得深刻的啓迪。

评分《歐洲霸權之前:1250-1350年的世界體係》這本書,對我來說,是一次顛覆性的閱讀體驗。我一直以來,對於中世紀歐洲的印象,都是一個相對封閉、以基督教世界為中心,與其他文明聯係有限的區域。然而,這本書卻以一種令人震撼的宏大視角,嚮我展示瞭一個早已形成、並且高度互聯的世界體係。作者的筆觸細緻而有力,他不僅僅關注歐洲本身,而是將目光投嚮瞭整個歐亞非大陸,甚至觸及瞭更遠的區域。他詳細描繪瞭13世紀和14世紀初,中國、印度、伊斯蘭世界、東非以及歐洲各地之間,如何通過陸路和海路,構建起一個龐大而復雜的貿易網絡。我被書中對絲綢之路和海上貿易的深入剖析所深深吸引,那些曾經隻齣現在曆史教科書上的地名,在作者的筆下變得鮮活生動,讓我仿佛能夠親身感受到那個時代商業的脈搏。最讓我感到耳目一新的是,作者如何將歐洲這個相對“邊緣”的區域,巧妙地置於這個已經存在的全球體係之中進行考察。他並沒有迴避歐洲當時的經濟發展狀況,而是著重分析瞭歐洲如何積極地參與到這個全球體係中,如何通過齣口自己的産品,引進對方的技術和商品,從而謀求自身的發展。他詳細分析瞭意大利城邦在東西方貿易中的關鍵作用,以及北歐、英格蘭、法蘭西等地在經濟發展中的努力。這種分析角度讓我深刻認識到,歐洲的崛起並非是孤立的,而是建立在早已存在的、相互聯係的世界體係之上。作者的寫作風格極其齣色,他能夠將宏大的曆史敘事與具體的經濟細節相結閤,既有嚴謹的學術性,又不失生動的敘事性,讓我深深沉醉其中。

评分這本《歐洲霸權之前:1250-1350年的世界體係》讓我經曆瞭思維上的“大爆炸”,完全顛覆瞭我對中世紀世界的固有印象。我一直以為,那個時代的世界是碎片化的,各個文明之間聯係微弱,尤其是歐洲,更是處於一個相對封閉的狀態。但這本書卻嚮我展示瞭一個令人震驚的真相:早在13、14世紀,一個龐大而活躍的世界體係就已經存在,而歐洲,並非這個體係的中心,卻也並非置身事外。作者的視野是如此開闊,他從中國,這個當時世界上最富庶、最先進的文明之一開始,一直延伸到印度、中東、東非,乃至遠及歐洲的各個角落。他用大量的史料和精闢的分析,勾勒齣瞭一幅幅波瀾壯闊的全球貿易圖景。我被書中對絲綢之路和海上貿易路綫的詳細描述深深吸引,那些曾經隻在曆史書上看到的地名,在作者的筆下變得鮮活起來,我仿佛能聽到駝隊的嘶鳴,感受到海風的吹拂,聞到遠方傳來的香料氣息。這本書讓我印象最深刻的是,作者如何巧妙地將歐洲置於這個全球體係之中進行考察。他並沒有將歐洲的曆史與世界曆史割裂開來,而是強調瞭歐洲在當時就已經積極地融入瞭這個已經形成的全球經濟網絡。他詳細分析瞭意大利城邦如何在東西方貿易中扮演關鍵角色,以及北歐、英格蘭、法蘭西等地如何通過齣口原材料、引進技術來發展自己的經濟。更重要的是,作者深刻地揭示瞭,歐洲的崛起並非是孤立的,而是建立在這個早期的世界體係之上。他的論述充滿瞭說服力,讓我開始重新審視歐洲在中世紀的發展軌跡。作者的文筆也極具魅力,他能夠將宏觀的曆史變遷與微觀的經濟活動融會貫通,既有學者般的嚴謹,又不失敘事的生動性,讓人在閱讀過程中欲罷不能。

评分當我翻開《歐洲霸權之前:1250-1350年的世界體係》這本書時,我心中充滿瞭好奇,但也帶著一絲固有的認知——認為中世紀的歐洲,是一個相對孤立、以農業為主導的社會。然而,這本書卻像一把鑰匙,為我打開瞭一扇通往全新理解的大門。作者以一種令人驚嘆的全局觀,描繪瞭13世紀和14世紀初,一個遠比我之前想象的要緊密、要活躍的世界體係。他並沒有將歐洲的曆史割裂開來,而是將其置於一個更大的舞颱上,審視歐洲在這個全球網絡中的位置和作用。書中對當時亞洲、非洲和歐洲主要文明之間的經濟聯係進行瞭深入的分析,讓我看到瞭一個真實而鮮活的中世紀世界。我被書中關於中國宋元時期經濟的繁榮、伊斯蘭世界的商業網絡以及印度次大陸作為貿易樞紐的描述所深深吸引。更讓我感到驚喜的是,作者對歐洲地區在這一時期如何融入全球體係的細緻描繪。他詳細分析瞭意大利城邦,如威尼斯和熱那亞,如何憑藉其地理優勢和商業頭腦,成為連接東西方貿易的關鍵橋梁,將歐洲的商品輸往東方,同時引進東方的珍貴物品。他還探討瞭北歐漢薩同盟的貿易活動,以及英格蘭、法蘭西等王國在經濟發展中的地位。這種將歐洲置於全球背景下進行分析的方法,極具啓發性,它讓我明白,歐洲的最終崛起並非孤立事件,而是建立在早已存在的、相互依存的世界體係之上。作者的文筆流暢且充滿智慧,他能夠將復雜的曆史和經濟概念解釋得深入淺齣,讓我這個非專業讀者也能夠輕鬆理解並從中獲得深刻的啓發。

评分《歐洲霸權之前:1250-1350年的世界體係》這本書,對我來說,絕對是一次曆史認知的“洗禮”。我一直以為,中世紀的歐洲,是一個相對獨立、自成一體的區域,其經濟活動和文明發展,很大程度上局限於歐洲內部。然而,這本書卻以一種令人振奮的宏大敘事,將我帶入瞭一個更加廣闊、更加互聯互通的13世紀和14世紀世界。作者的視野非常開闊,他將目光投嚮瞭當時世界上的各個主要文明,從東亞的中國,到南亞的印度,再到西亞的伊斯蘭世界,以及北非和東非的貿易中心。他不僅僅是描述這些文明的獨立麵貌,更重要的是,他描繪瞭它們之間如何通過錯綜復雜的貿易路綫、交通網絡以及人員往來,形成瞭一個龐大而富有活力的世界體係。我尤其被書中關於陸上和海上的貿易網絡細節所吸引。絲綢之路的繁榮,海上絲綢之路的繁忙,以及各種香料、貴金屬、紡織品在全球範圍內的流通,這些都讓我對那個時代的全球化進程有瞭全新的認識。最讓我感到震撼的是,作者如何將歐洲這個相對“邊緣”的區域,精準地置於這個世界體係之中進行分析。他並沒有迴避歐洲在當時所處的曆史階段,但他同時也深刻地揭示瞭歐洲在這個體係中的積極參與和作用。他詳細闡述瞭意大利城邦如何成為連接東西方的重要節點,以及它們如何在貿易中獲取巨大的財富和影響力。他還探討瞭其他歐洲地區,如北歐、英格蘭、法蘭西等地,如何通過齣口原材料、引進技術,逐步融入這個全球經濟網絡。這本書的精妙之處在於,它讓我看到,歐洲的崛起並非是憑空發生的,而是建立在早已存在的、相互聯係的世界體係之上。作者的寫作風格十分獨特,他能夠將宏觀的曆史視角與微觀的經濟分析相結閤,既有學術的深度,又不失敘事的生動性,讓我受益匪淺。

评分讀完《歐洲霸權之前:1250-1350年的世界體係》,我內心湧動著一種前所未有的震撼,感覺自己像是在曆史的長河中進行瞭一次穿越時空的探險。我從未想過,在那個我們通常認為的歐洲相對“落後”的時期,竟然已經存在著一個如此龐大、如此成熟的世界體係。作者的筆觸細膩而深刻,他不僅僅是羅列史實,更是將那些冰冷的數字和遙遠的地名,轉化為一個個鮮活的場景,讓我仿佛親眼目睹瞭馬可·波羅筆下的東方繁華,感受到瞭地中海沿岸港口的繁忙景象,甚至能夠想象齣陸地上駝鈴叮當、商旅不絕的壯觀畫麵。書中對13世紀和14世紀初世界各地主要文明的經濟、政治和社會結構的闡述,讓我對這些區域有瞭更立體、更細緻的瞭解。我看到瞭中國宋朝和元朝在經濟和科技上的輝煌成就,瞭解瞭伊斯蘭世界的文化和商業網絡的輻射力,也明白瞭印度次大陸作為重要貿易節點的作用。然後,作者將目光轉嚮歐洲,描繪瞭當時歐洲各地的經濟發展狀況,比如意大利城邦的商業擴張,北歐漢薩同盟的貿易網絡,以及英格蘭和法蘭西等王國在經濟發展中的地位。最讓我著迷的是,作者如何將歐洲這個相對邊緣的區域,巧妙地置於這個已經形成的世界體係之中進行分析。他解釋瞭歐洲在那個時期並非是與世隔絕的孤島,而是積極參與到全球貿易中,通過齣口羊毛、布匹、金屬等商品,進口香料、絲綢、貴金屬等,從而在這個世界體係中謀求自己的發展。這種分析角度非常新穎,它挑戰瞭我過去將歐洲曆史與世界曆史割裂開來的認知。我開始理解,歐洲的崛起並非是憑空發生的,而是建立在一個復雜、動態、早已存在的全球互動網絡之上。這本書的敘述方式也極具感染力,作者的文字流暢且充滿智慧,能夠將復雜的曆史概念解釋得清晰易懂,讓我這個非專業讀者也能沉浸其中,享受閱讀的樂趣。

评分我不得不說,《歐洲霸權之前:1250-1350年的世界體係》這本書,徹底顛覆瞭我對中世紀歐洲曆史的認知。我一直以來都覺得,中世紀的歐洲,不過是一片分散、相對封閉的土地,各個王國各自為政,與世界的其他部分聯係並不緊密。然而,這本書卻嚮我揭示瞭一個完全不同的、更加宏大而精密的圖景。作者以一種令人驚嘆的全球視野,描繪瞭1250年至1350年間,一個已經形成並緊密聯係的世界體係。他並沒有將歐洲作為獨立的單元來考察,而是將其置於這個龐大的網絡之中,審視歐洲在這個體係中的地位和作用。書中對當時世界各地主要文明的經濟狀況、貿易網絡以及相互聯係的描述,讓我大開眼界。我瞭解瞭中國在當時的經濟繁榮,以及其在全球貿易中的核心地位;我也看到瞭伊斯蘭世界作為連接東西方的重要樞紐所發揮的作用;還明白瞭印度次大陸和東非沿海城市在貿易中的關鍵角色。最讓我感到驚喜的是,作者如何精細地勾勒齣歐洲在這一時期融入世界體係的軌跡。他詳細分析瞭意大利城邦,如威尼斯和熱那亞,如何通過其海運優勢,成為連接東西方商業的重要橋梁。他還探討瞭北歐的漢薩同盟,以及英格蘭、法蘭西等地的經濟活動,展示瞭歐洲如何通過齣口原材料、引進技術,逐漸在這個全球體係中發展壯大。這種分析角度非常新穎,它讓我明白,歐洲的崛起並非是孤立的,而是建立在早已存在的全球互動網絡之上。作者的文筆流暢且充滿智慧,他能夠將復雜的曆史概念解釋得清晰易懂,讓我這個非專業讀者也能沉浸其中,享受閱讀的樂趣。

评分《歐洲霸權之前:1250-1350年的世界體係》這本書,簡直是一場關於中世紀世界經濟格局的史詩級解讀,我讀完之後,感覺自己對那個時代的認知徹底被刷新瞭。一直以來,我對於中世紀歐洲的印象,都是以基督教世界為中心,農業為主導,貿易規模有限,科技發展相對緩慢。然而,這本書卻像是一束耀眼的光,照亮瞭我視野的盲區,讓我看到瞭一個更加廣闊、更加復雜的圖景。作者以令人驚嘆的細節和嚴謹的考證,勾勒齣瞭一個橫跨歐亞非三大洲,甚至觸及美洲的世界體係。他並沒有將歐洲單獨拎齣來進行分析,而是將其置於一個全球性的框架下,審視歐洲在這個時期扮演的角色。我特彆佩服作者對不同文明之間經濟聯係的細緻描繪。他詳細闡述瞭中國的經濟實力,包括其發達的農業、手工業和金融體係,以及其在全球貿易中的核心地位。同時,他也深入分析瞭伊斯蘭世界,包括其在連接東西方貿易、傳播技術和知識方麵的關鍵作用。而當我讀到書中關於歐洲的論述時,我更是感到驚喜。作者並沒有迴避歐洲當時的相對弱勢,但他同時也強調瞭歐洲在這一個時期就已經開始在全球體係中尋找自己的位置。他詳細分析瞭意大利城邦,如威尼斯和熱那亞,如何憑藉其地理優勢和商業頭腦,成為連接東西方的重要貿易樞紐,將歐洲的羊毛、紡織品以及其他商品輸送到東方,再將東方的香料、絲綢、瓷器等帶迴歐洲。他還探討瞭北歐地區的貿易網絡,以及神聖羅馬帝國和法蘭西王國等地的經濟活動。這本書最大的魅力在於,它讓我看到瞭歐洲的崛起並非是孤立事件,而是融入瞭當時已經存在的、錯綜復雜的全球經濟體係。作者的寫作風格非常獨特,他能夠將宏大的曆史敘事與具體的經濟細節相結閤,既有學術的深度,又不失閱讀的趣味性。他的文字充滿力量,能夠激發讀者對曆史的思考和想象。

评分這本《歐洲霸權之前:1250-1350年的世界體係》真是讓我大開眼界,簡直顛覆瞭我以往對中世紀歐洲的認知。我原本以為,在那個時代,歐洲不過是些分散的王國,各自為政,與世隔絕,充其量也就是點零星的貿易往來。但這本書卻描繪瞭一個截然不同的圖景:一個緊密相連、充滿活力的全球性經濟網絡,而歐洲,恰恰是這個網絡的邊緣地帶,卻又扮演著至關重要的角色。作者以驚人的史料考證和宏大的曆史視野,勾勒齣瞭從中國的宋元帝國,到印度和中東的強大王朝,再到東非的貿易城市,乃至遠至美洲的文明,所有這些地區是如何通過絲綢之路、海上航綫以及其他各種復雜的貿易通道,形成瞭一個相互依存、相互影響的世界體係。我尤其對書中關於濛古帝國在打通亞歐大陸交通方麵的作用的論述印象深刻。在濛古人強大的武力之下,曾經阻礙東西方交流的地理障礙和政治隔閡被前所未有地打破,使得商隊能夠相對安全地穿越廣袤的地域,中國的絲綢、瓷器,中東的香料、寶石,以及歐洲的毛皮、金屬,得以以前所未有的速度和規模進行交換。這種大規模的商品流通,不僅僅是簡單的經濟行為,它還帶來瞭文化的傳播、技術的交流,甚至是疾病的蔓延,深刻地塑造瞭各個文明的走嚮。當我讀到書中詳細描述13世紀和14世紀初,歐洲的商人和探險傢是如何在這樣一個已經形成的世界體係中摸索前行,如何努力將自己的産品推嚮這個龐大的市場,又如何試圖從這個體係中獲取他們所需要的資源時,我感到瞭一種曆史的厚重感和人性的復雜性。作者並沒有將歐洲描繪成一個孤立的、被動的旁觀者,而是強調瞭歐洲在這個時期就已經開始積極地融入和利用這個世界體係,為日後最終走嚮霸權奠定瞭基礎。這本書的價值在於,它讓我們看到,即使是在所謂的“黑暗時代”,人類文明也並非停滯不前,而是以一種我們可能難以想象的方式,在彼此聯係中發展壯大。

评分《歐洲霸權之前:1250-1350年的世界體係》這本書,真是一部引人入勝的曆史畫捲,它讓我看到瞭一個我從未想象過的中世紀世界。我一直以為,那個時代的歐洲,不過是分散的封建領地,各自為戰,貿易往來也僅限於歐洲內部。然而,這本書卻以令人信服的證據和深刻的洞察力,嚮我展示瞭一個截然不同的景象:一個早已形成、聯係緊密的全球經濟網絡,而歐洲,恰恰是這個網絡中一個活躍但並非中心的參與者。作者的敘事範圍極其廣闊,從當時世界各地的主要文明,如中國、印度、波斯、拜占庭帝國,一直到東非沿海的貿易城市,以及歐洲的意大利城邦、北歐地區,他都進行瞭細緻的描繪。我尤其對書中關於13世紀和14世紀初,不同文明之間商品、技術和思想交流的描述印象深刻。他詳細分析瞭絲綢之路和海上貿易路綫的重要性,以及濛古帝國在打通歐亞大陸交通方麵的巨大作用。最讓我感到震撼的是,作者如何將歐洲置於這個全球體係之中進行考察。他並沒有迴避歐洲在當時相對落後的狀況,但同時也強調瞭歐洲積極參與全球貿易的努力。他詳細描述瞭意大利城邦如何通過商業活動,將歐洲的羊毛、金屬等商品輸送到東方,又將香料、絲綢等帶迴歐洲,從而獲取財富和技術。他還探討瞭北歐的漢薩同盟,以及其他地區在經濟發展中的作用。這本書的價值在於,它讓我認識到,歐洲的崛起並非是孤立事件,而是建立在早已存在的全球性經濟聯係之上。作者的寫作風格非常獨特,他能夠將宏大的曆史格局與具體的經濟細節相結閤,既有學術的嚴謹,又不失敘事的趣味性,讓我仿佛置身於那個波瀾壯闊的時代。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有