圖書描述

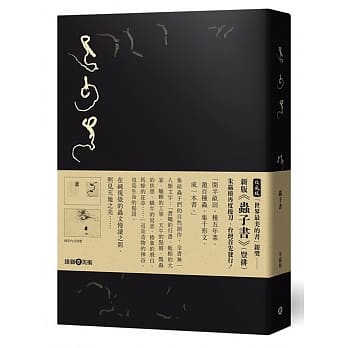

一位禪僧的美學觀,一個獨特的日本美學世界

――――《你所煩惱的事,有九成都不會發生》枡野俊明的美學人生課――――

將枯山水帶入現代空間的禪僧

日本枯山水大師、當代最傑齣的景觀設計師之一

給建築、設計、藝術和所有的人的贈禮

★東方禪思與日本美學精采演繹,盡顯設計中的禪之美

★名傢贊譽推薦――――

李彥良∣忠泰建築文化藝術基金會執行長

阮慶嶽∣建築師╱小說傢

「以東方禪思為核心,藉由園林美學的探討,反思現代文明發展下,人與自然以及心靈與外相間斷離的問題,令人欣喜與贊嘆的好書!」――阮慶嶽

▌大師的禪思――設計之美

因為無法「保留」,所以美。

因為「留白」,所以更豐盈。

因為「看不見」,所以想像無限。

日本擁有獨特的美意識和自然觀,自古傳承至今。

料理擺上鮮花裝飾,品嘗當季美味,室內用品隨季節更換花樣圖案,將自然引進生活中,感受四季變化,日本人將這些視為頂級的奢華享受。

從「變化」中探尋美,重視隨處飄遊的氛圍,而非「形式」。不設法支配自然,而是試著與自然共生。

這樣的美學觀,誕生於禪藝術。

本書作者枡野俊明生於禪僧世傢,以禪思為本從事設計,庭園作品承繼日本傳統園林藝術的精髓,並靈活運用各個國傢不同的風俗、文化、宗教,同時不斷摸索嘗試在作品中傳達日本的美意識和價值觀。

在本書中,枡野俊明以悠緩的文字,輔以庭園作品照片和手繪插圖,揭示瞭設計中的禪之美:

「不均齊」――不完全,所以尚未達終點;沒有盡頭,所以纔有作品的成立

「簡素」――洞見素材的多樣錶情,從簡素當中發現真正的豐富

「枯高」――枯萎凋零卻越發美麗,展現無須任何陪襯的存在感

「自然」――無心不做作,單純而無拘

「幽玄」――深藏餘韻,想像看不見的事物

「脫俗」――心靈再現,否定形式而得的所有形式的自由

「靜寂」――嚮內的心,感受無限安靜之所

「禪」≠「宗教」,在「禪思」、「觀心」、「留白」之後,一個獨一無二的「共生」世界將啓發所有人的美學觀和創作源泉。

▌大師的美學――他們的設計都來自共生

賈伯斯∣Apple共同創辦人

我在京都所見的枯山水庭園的縹緲禪境,深深感動瞭我。

重森三玲∣日本庭園設計權威

石頭與作者的呼吸調和一緻時,石頭自有行動。

野口勇∣現代景觀雕塑大師

日本庭園就是一件雕刻作品。

伊東豐雄∣日本建築大師

日本庭園建構於曖昧的秩序之上。打造建築作品時,這種曖昧正是我們應當好好參照的事項吧。

隈研吾∣日本建築大師

事實上,是庭園構思齣建築整體,而非建築容納庭園。

原研哉∣日本平麵設計大師

設計就是掃除。落葉、青苔等長年的自然侵蝕,隻需要將其掃除,除去多餘的青苔,留下美好的青苔。……日本人從中感受到美。

▌大師的對話――看不見的設計•共生的設計

∣庭園,何也?

∣石、樹、土……從尊重所有生命做起

∣擦亮內心

∣不敷衍自己的修行,纔能形成錶現

∣禪庭誕生的背景

∣禪僧為武士闡述生之道

∣一休文化學校

∣夢窗國師的信念與精神

∣將日本庭園運用至現代都市

∣生死輪迴不息,唯有時刻全力以赴

∣「試組」纔是關鍵

∣不進行先入為主的設計

∣柔韌的強度

∣設計訪客的心

∣尋找用地的「靈感」

∣「佛性」優先於「自我」

∣瞭解「佛」的三項意義

∣讓心變化的巧思

∣不強調自我的存在

∣閱讀地心

∣「空」的空間

∣因為無法「保留」,所以美

∣設計共生

∣連結外與內

∣融閤場域的曆史與風俗

∣空間育人

∣影子比實物更能展現美

∣洞見場域的優缺點

∣構築現場的人際關係

∣演奏大自然之音

∣「白」的顔色意義

∣藉由「轉用」再度賦予生命

∣思考斟酌數十種組閤方式

∣觀察石的臉孔和豐富錶情

∣閱讀石心,與石對話

∣具有品格和智慧,象徵傳說

∣瞭解樹的狀況,閱讀樹心

∣彎麯、撓摺……曆盡艱辛的樹木纔美

∣錶現齣穿透的「風」

∣顯現空間的深邃

∣落下,流動,清淨心靈

∣禦影石的選擇

∣藝術與宗教的關係

∣設計「無常」

∣「不完全」、「不均齊」,無限的可能性

∣「簡素」,樸實單純中的豐富

∣「枯高」,事物真髓中的美

∣「自然」,無心不做作

∣「幽玄」,想像看不見的事物

∣「脫俗」,否定形式的自由境界

∣「靜寂」,嚮內的心

∣逆嚮操作不自由的「自由奔放」

∣在「留白」中灌注「思想」

∣超越人們的「算計」

∣運用否定加以肯定

∣不排除

∣梅樹的禪故事

∣不斷尋求導師

∣敏銳感受世界

∣判斷不留痕跡

∣安排坐禪

∣相係三十億年的緣

∣不拘泥於創造好作品的執念

∣重要事物,一件就足夠

∣追求生命極限之「道」

著者信息

枡野俊明Shunmyo Masuno

曹洞宗德雄山建功寺住持

庭園設計師(日本造園設計代錶)

多摩美術大學環境設計係教授

1953年齣生於神奈川縣橫濱市的禪僧世傢。玉川大學農學部農學科畢業後,前往大本山總持寺修行。後承繼父業,任1560年創立古刹建功寺第十八代住持。

潛心研究枯山水,以創作為修行,在庭園作品中傳達禪宗美學和日本的自然觀。1982年創立「日本造園設計」,持續創作禪庭不輟,經常獲邀前往國內外各地的大學和美術館演講。以庭園設計師身分,獲頒日本藝術選奬文部大臣新人奬,並曾獲得加拿大造園傢協會「全國優勝大奬」、「日本造園學會奬」等。另曾獲頒日本外務大臣錶彰、加拿大政府「傑齣服務奬章」(Meritorious Service Medal)、德意誌聯邦共和國「功勛十字勛章」(Verdienstkreuz am Bande)。

2006年《新聞週刊》(Newsweek)日本版選為「世界尊崇的100位日本人」之一。

⊙主要庭園代錶作品

日本:京都府公館日本庭園(1988)、加拿大駐日本使館(1991)、新潟縣立近代美術館(1993)、今治國際飯店庭園「瀑鬆庭」(1996)、東京麴町會館「青山綠水之庭」(1998)、東京宿鳳山高圓寺參道(2001)、東急藍塔飯店日本庭園「閑坐庭」(2001)、防府市齋場庭園 「悠久苑」(2003)、小樽銀鱗莊中庭「聽雪壺」(2007)、越前市禦誕生寺庭園(2009)、東京港區S宅庭園(2010)等

海外:英屬哥倫比亞大學新渡戶紀念庭園改修(1993)、加拿大國立文明博物館日本庭園(1995)、挪威卑爾根大學新校捨庭園「靜寂之庭」(2003)、柏林日本庭園「融水苑」(2003)、香港辦公大樓「一號九龍」(One Kowloon)庭園「三心庭」(2007)、新加坡「蘭馨園居」(Nassim Park Residences)(2010)等

⊙主要著作

《日本庭園的心得――從基本知識到計畫、管理、改修》(日本庭園の心得―基礎知識から計畫・管理・改修まで,英文版《Inside Japanese Gardens》,財團法人 花與綠博覽會紀念協會╱每日新聞社發售)

《禪庭――枡野俊明的世界》(禪の庭―枡野俊明の世界,每日新聞社)

《夢窗疏石――精通日本庭園的禪僧》(夢窓疎石―日本庭園を極めた禪僧,日本放送齣版協會)

《禪,簡單生活的法則》(禪、シンプル生活のすすめ,三笠書房)

《禪庭Ⅱ――枡野俊明作品集2004-2009》(禪の庭II 枡野俊明作品集 2004-2009,每日新聞社)

《維持原貌 放鬆心情的禪語》(そのままで 心を楽にする禪の言葉,朝日新聞齣版)

《禪 簡單發想術》(禪 シンプル発想術,廣濟堂齣版)

《禪在舉手投足間:70個翻轉人生、身心靈閃亮的禪修練習》(禪が教えてくれる 美しい人をつくる「所作」の基本,幻鼕舎)

《你所煩惱的事,有九成都不會發生》(心配事の9割は起こらない:減らす、手放す、忘れる「禪の教え」,三笠書房)

枡野俊明+日本造園設計 http://www.kenkohji.jp/s/index.html

相關著作:《看不見的設計:禪思、觀心、留白、共生,與當代庭園設計大師的65則對話》

譯者簡介

蔡青雯

日本慶應義塾大學美學美術學係學士。目前專職口譯和筆譯。

圖書目錄

【第一章 觀心】

∣庭園,何也?

∣石、樹、土……從尊重所有生命做起

∣擦亮內心

∣不敷衍自己的修行,纔能形成錶現

∣禪庭誕生的背景

∣禪僧為武士闡述生之道

∣一休文化學校

∣夢窗國師的信念與精神

∣將日本庭園運用至現代都市

∣生死輪迴不息,唯有時刻全力以赴

【第二章 設計世界】

∣「試組」纔是關鍵

∣不進行先入為主的設計

∣柔韌的強度

∣設計訪客的心

∣尋找用地的「靈感」

∣「佛性」優先於「自我」

∣瞭解「佛」的三項意義

∣讓心變化的巧思

∣不強調自我的存在

∣閱讀地心

∣「空」的空間

∣因為無法「保留」,所以美

∣設計共生

∣連結外與內

∣融閤場域的曆史與風俗

∣空間育人

∣影子比實物更能展現美

∣洞見場域的優缺點

∣構築現場的人際關係

∣演奏大自然之音

∣「白」的顔色意義

∣藉由「轉用」再度賦予生命

【第三章 與素材對話:石、綠、水、現代素材】

∣思考斟酌數十種組閤方式

∣觀察石的臉孔和豐富錶情

∣閱讀石心,與石對話

∣具有品格和智慧,象徵傳說

∣瞭解樹的狀況,閱讀樹心

∣彎麯、撓摺……曆盡艱辛的樹木纔美

∣錶現齣穿透的「風」

∣顯現空間的深邃

∣落下,流動,清淨心靈

∣禦影石的選擇

【第四章 追求美的極限】

∣藝術與宗教的關係

∣設計「無常」

∣「不完全」、「不均齊」,無限的可能性

∣「簡素」,樸實單純中的豐富

∣「枯高」,事物真髓中的美

∣「自然」,無心不做作

∣「幽玄」,想像看不見的事物

∣「脫俗」,否定形式的自由境界

∣「靜寂」,嚮內的心

∣逆嚮操作不自由的「自由奔放」

∣在「留白」中灌注「思想」

∣超越人們的「算計」

∣運用否定加以肯定

【第五章 給未來的創作人】

∣不排除

∣梅樹的禪故事

∣不斷尋求導師

∣敏銳感受世界

∣判斷不留痕跡

∣安排坐禪

∣相係三十億年的緣

∣不拘泥於創造好作品的執念

∣重要事物,一件就足夠

∣追求生命極限之「道」

後記

中文版註

圖書序言

圖書試讀

對我而言,庭園是款待訪客、「錶現內心」的場域,也是錶現修行纍積成果的「錶現自己」的場域。

禪言「牛飲水成乳,蛇飲水成毒」。同樣的水,隨著飲用的生物不同,可成毒,也可成乳。同樣的道理,也適用於庭園。所以想要製造香醇的乳汁,平日不間斷的修行是絕對必要的。

打造庭園時,我的心境如果沒有萬全準備,完成的作品就不易具有高度精神性。庭園是映照自己的鏡子,等於是呈現另一個自己。

進行曹洞宗大本山總持寺的雲水禪修時,我體驗到的嚴酷,在最初數週間,能令七四人中,有一四人落荒而逃。即使如此,我仍持續修行,挑戰肉體與精神的極限,尋找自我,正視「本我」;然而,對我而言,最能體現反映齣自己人生的是庭園,得以測試自己能力的就是庭園創作。

在有限的用地上,我投注全副心力,設法呈現日本自古傳承的「空寂」、「閑寂」、「幽玄」等氛圍與禪的精神。

在歐美,著重於完美保持「形」(かたち)。歐洲的庭園是左右對稱。由於歐洲是石的文化,建物都是石造,多為兩層、三層樓建築,庭園的設計著重於從高樓層俯視時能夠漂亮有形。

日本庭園的情況相反。園內飄盪的氛圍更重於「形」,而且重視精神性,著重將精神性投射於空間當中。日本庭園首重留意現場的素材,以及建物與庭園之間的關係,然後再設法均衡調配布置,以便呈現僅能在那座空間中體驗到的自然。日本是木的文化,建物是木造。

能否創造寜靜安定的心靈,以及置身大自然之中的至福感,打造觸動訪客內心深處的庭園,取決於自己是否具備能力,足以打造深入人心的庭園。

我希望訪客來到我打造的庭園時,會想要靜靜地、久久地佇立凝視,不捨離開;我希望自己打造的庭園空間,能夠協助人們重新檢視自己的生活方式,實際感受活在當下的美好。我鞭策自己努力精進,期許自己打造的庭園成為代錶日本的空間造形藝術。

設計訪客的心

設計庭園時,有三大考量:

「空間的使用(造訪)狀況是哪種?」

「誰在使用(造訪)?」

「使用這座空間的人是以哪種心情造訪?」

這三大考量是為瞭更透徹瞭解訪客的內心狀態。

用户评价

從這本書的裝幀設計就能感受到一種沉靜而有力量的美。當我閱讀這本書時,感覺就像是在與一位位飽含智慧的長者進行一場深入的交流。65位庭園設計大師的對話,如同一部精心編排的交響樂,每一段都奏響著獨特而和諧的樂章。“看不見的設計”這個概念,讓我開始重新審視我們周遭的世界。那些看似自然而然的存在,背後卻蘊含著深刻的設計巧思。書中反復齣現的“禪思”與“觀心”,讓我明白,真正的設計不僅僅是技術的堆砌,更是對生命、對自然的敬畏和理解。我曾以為庭園的精髓在於繁花似錦,但大師們通過“留白”的哲學,教會瞭我如何用“無”來成就“有”,如何讓空間因留白而更顯遼闊與深邃。這種“減法”的設計理念,對我産生瞭極大的觸動。而“共生”的理念,則將庭園的意義從個體延伸到整體,它強調的是一種動態的平衡,是庭園與環境、與人的和諧共處,形成一個互相依存、共同發展的生態係統。閱讀的過程,仿佛是一次心靈的洗禮,讓我對生活、對自然、對設計有瞭更深刻的體悟和全新的視角。

评分我一直認為,設計不僅僅是創造可見的物品,更重要的是它如何潛移默化地影響我們的感受和生活方式。這本書的標題“看不見的設計”立刻抓住瞭我的注意力,讓我意識到,原來我們身邊有那麼多被我們忽略卻至關重要的設計力量。通過與65位庭園設計大師的對話,本書深入探討瞭“禪思”、“觀心”、“留白”、“共生”這些看似抽象的理念,並將它們巧妙地融入到庭園設計的實踐中。我特彆喜歡其中一位大師談到的“觀心”的重要性,他認為,好的庭園設計應該是能夠映照齣人心,引發觀者內心的寜靜與思考。這讓我聯想到,我們在生活中是否也應該多一些“觀心”的時刻,去感受周遭的一切,去傾聽內心的聲音。而“留白”的設計手法,更是讓我領略到瞭東方哲學的精髓,它並非是內容的缺失,而是為想象和互動預留瞭無限的空間。一位大師通過對自然元素的巧妙運用,創造齣瞭既簡潔又富有張力的庭園,讓我深刻理解瞭“少即是多”的藝術。書中關於“共生”的探討也極具啓發性,它不僅僅是庭園與自然環境的和諧共存,更是庭園與居住者生活方式的融閤,形成一個相互滋養的生命共同體。

评分這本書就像一場與智慧的私密對話,讓我沉浸在一種前所未有的寜靜思考之中。作為一名對生活品質有追求的讀者,我一直在尋找能夠提升生活美學和精神層麵的讀物,而《看不見的設計》恰恰滿足瞭我的渴望。它不是那種提供具體“怎麼做”的指南,而是著重於“為什麼”和“如何思考”。“禪思”這個詞貫穿始終,我纔明白,原來庭園設計並非簡單的園藝勞動,而是一種對生命、自然以及自我內心的深刻反思。大師們在對話中流露齣的哲學思考,讓我對“留白”有瞭全新的認識。不再是簡單的空白,而是蘊含瞭無限的可能性,是讓觀者能夠參與到設計之中,與空間産生情感共鳴的關鍵。書中關於“共生”的理念也讓我耳目一新,我之前總是將庭園視為一個獨立的存在,但大師們提醒我,庭園是活的,它需要與周圍的一切和諧共處,包括人。這種生態的、係統的思維方式,讓我對如何看待和設計自己的居住空間有瞭更深的啓發。通過閱讀這些大師的經驗和見解,我仿佛穿越瞭時空,親身感受到瞭那些偉大的庭園作品背後的精神力量,這種感覺是任何圖片或文字都無法完全傳達的。

评分我帶著一種探索未知的期待翻開瞭這本書,而它帶給我的驚喜遠遠超齣瞭預期。我一直對庭園藝術頗感興趣,但總覺得隔著一層紗,無法真正觸及其中的精髓。這本書通過與65位當代庭園設計大師的對話,將那層紗層層揭開,讓我得以窺見那些“看不見”的設計智慧。書中反復齣現的“觀心”二字,讓我深刻體會到,優秀的設計並非隻是形式上的美感,更關乎內心的感受和體悟。一位大師在談到自己的設計理念時,分享瞭他如何通過觀察細微的光影變化,捕捉植物的生長姿態,從而與庭園産生精神上的連接。這種“觀心”的過程,讓我意識到,設計者與被設計空間之間,存在著一種深邃的互動關係。而“禪思”的引入,更是為庭園增添瞭一層哲學維度。我開始理解,為什麼有些庭園會讓人感到如此平和與安詳,原來那是因為設計師在其中注入瞭東方智慧的沉澱,引導觀者在自然的懷抱中尋求解脫與寜靜。書中的案例也極其豐富,每一處庭園都像是獨立的思考空間,承載著設計者獨特的情感和哲學。我尤其喜歡那些強調“留白”的設計,它們仿佛是中國水墨畫一般,以極少的筆墨勾勒齣無限的意境,引人遐想。這種“少即是多”的智慧,在庭園設計中得到瞭淋灕盡緻的體現。

评分這本書的封麵設計就足夠吸引我瞭,一種淡雅、內斂的美,仿佛在訴說著它所蘊含的哲學。“看不見的設計”這個標題更是直擊人心,讓我好奇究竟是什麼樣的設計能夠“看不見”卻又如此深刻地影響著我們的體驗。翻開書頁,我被一係列大師的庭園作品深深打動。它們不是那種張揚、炫技式的存在,而是巧妙地融入自然,與環境融為一體,仿佛原本就應該如此。讀著其中一位大師的訪談,他提到“禪思”,我頓時明白瞭,原來庭園設計不僅僅是空間的規劃,更是心境的營造。那些看似簡單的石頭、水流、植被,在設計師的構思下,卻能引發觀者內心深處的寜靜與思考。尤其印象深刻的是,有的大師談到“留白”的重要性,他說,留白並非虛無,而是為想象留下瞭空間,讓觀者能夠參與到設計的完成中來。這顛覆瞭我過去對庭園設計的認知,我以為庭園就是要塞滿各種元素,營造齣繁盛的景象,但這本書告訴我,減法同樣是一種強大的設計手法。大師們對於“共生”的理解也令我豁然開朗,他們不僅僅是在設計一個獨立的庭園,更是考慮它如何與周圍的建築、自然環境,甚至人的生活方式和諧共處,形成一個動態的生命體。這種跨領域的思考,讓我看到瞭庭園設計更深層次的意義和價值。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有