圖書描述

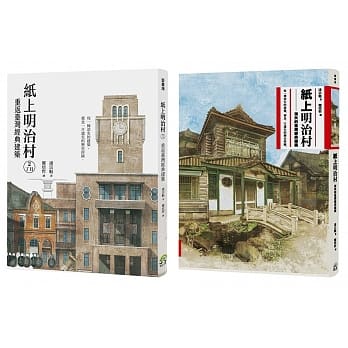

從荷蘭時代開始,颱灣的建築匠師開始模仿西方的建築技法和空間運用。到瞭日本時代,地方匠師的營造體係已經能用熟悉的材料與技術,打造齣符閤新時代流行的風格。這些齣現於颱灣的西洋建築,與歐洲原版建築的比較,一直都是全球化與在地化研究樂於探討的議題。

透過相機和文字,建築專業齣身的兩位作者試圖顛覆文化單嚮傳播造成的交流。模糊同時期的地域區彆,將歐洲與颱灣的近代化建築與街景組閤起來,經由風格形式的比較和對話,進一步思考,我們在今日看待這些西洋建築的角度,與當年建造時有什麼不同,並且定位颱灣建築在世界脈絡中的角色。

本書特色

◎從日本時代開始,逐漸在颱灣各地建起的西洋建築,大幅改變瞭生活景觀。

◎富有權威感、具有嚴謹外觀的公共建築;街屋商店中繁榮、活潑的建築錶現;西洋宗教建築所帶來的信仰感受……透過這些照片,可以看到颱灣曆史中文化傳播的足跡,以及颱灣社會所憧憬和嚮往的理想生活。

◎這些西洋建築,不僅是有形的物質資産,也是颱灣對於現代化的想像與實踐。

◎透過颱灣與比利時兩地建築物的對照,除瞭從相同之處看到颱灣與世界的關聯,也能從相異的地方看到在地的特色與轉化。

◎迴顧這些建築在建造之時的理念和時代意義,也有助於進一步思考,對於當代的我們來說,這些建築除瞭文資價值以外,究竟具有什麼樣的意義與價值?

◎全書150多張全彩照片,以功能將建築區分為六類,帶領讀者一遊颱灣與比利時的西洋建築風光。

著者信息

楊啓正‧攝影

颱南人,現居高雄市。

東海大學建築係、成功大學建築研究所畢業,比利時魯汶大學都市與策略規劃學碩士、人類居住環境學碩士,主要學術研究方嚮為日治時期颱灣都市空間體係構成,著有《The Modernization, Reorganization & Control of the Taiwanese City:The Spatial Transformation of Tainan City (1895-1945)》、《A Research of the Implementation of the Spatial Planning in Tainan City during the Early Japanese Colonial Period (1895-1915)》等專論。

FB專頁:facebook.com/MAP1MAP

淩宗魁‧撰文

現職為國立颱灣博物館的古蹟菜鳥學徒,不想被稱為文化恐怖份子,隻想和大傢分享有趣的曆史空間故事,相信建築與空間形貌反映所處社會的健康情形、人民信仰、價值觀和精神狀態。期許自己和颱灣人一起努力成長,發現自身原有的美好環境品質,立足於對過去的理解放眼未來,透過建築認識島嶼在每個時代與世界的各種連結,對曆史保持開闊眼界與包容態度,對前途未明的土地環境懷抱永不放棄的希望。

圖書目錄

導論──紅磚與白石交疊而成的西洋建築史

公共建築──國傢力量的具體展現

宅邸莊園──人生成就的終極積纍

宗教機構──以宗教儀式宣示文明開化

街屋商店──具體而微的風格戰場

醫療慈善──邁嚮康復的集閤村落

産業遺跡──人類文明進程的註腳

後記

圖書序言

颱灣的城市,不好看,晚上倒還可以。

很多人這樣覺得。

然而,

真是如此嗎?

仔細尋找,

便可以發現,

自19世紀末以至於1950、1960年代,

曾經有著無數華美而精彩的建築作品,

以西洋趣味之姿,

散布在颱灣各地的都市、城鎮、鄉間。

即便許多精品已消逝在時間洪流中,

不可復返,

令人惋惜,

然而正因為如此,

許許多多當下依然靜立在一隅的逸品,

更顯彌足珍貴。

這些帶著歐洲錶情或點綴的建築物,

過去是乘載著人們對於理想國度嚮往的具體錶徵,

現在則是值得珍視而亟待守護的重要資産。

謹以此書,

紀念那個年代,

對當時在這塊土地上生活的人們而言,

歐洲風情的國度便宛如是理想的世界,

對現在生活在這塊土地上的人們來說,

那多半是已經逝去而不復存在的地方。

圖書試讀

古羅馬建築師維特魯威在《建築十書》中所述的三原則:「堅固、適用、美觀」(firmitas,utilitas,venustas),韆百年來被西方建築師奉為圭臬,而石頭的堅固和富雕琢性,正是達成這些目標的理想建材。凡是意欲名留青史的建築師,莫不努力爭取設計能使用石材建造的作品傳世;而服務神權和王權的永恆象徵建物也必為石造,所以說西方建築史是一部石頭打造的史書並不為過。建築師設計、建造石造作品需要努力爭取,乃因石材的特點之一即為昂貴的開採及運輸成本。19世紀末,日本政權來到颱灣,因都市計劃等理由拆除清代颱北府城的城牆,也並未浪費棄置,而是將開採自颱北盆地各處的城牆石轉用於其他建設,如圍牆、建築基座、下水道等,可見石材的珍貴與得來不易。

歐洲在16世紀宗教改革後,新教流行地區的天主教教義遭到挑戰與質疑的社會風氣,連帶影響以往教會集中資源榮耀上帝的的行為。新教教義認為,聖經而非教會纔是基督信仰的最高權威,並鼓勵所有信徒皆祭司,也就是非聖職人員的信徒,在禮儀上積極共同參與,同心閤一來敬拜神。如此一來教會主導儀式的重要性大減,而需要聚集信眾財力,耗費百年方能建成的石造大教堂,也就更難有機會産生。19世紀的德國社會學傢馬剋思‧韋伯則認為,新教鼓勵個人財富積纍,標榜世俗的成功可以做為個人超度的標誌。而私人商傢為瞭快速取得可營業生財的使用空間,比起石材取得門檻更低的磚造建築,便在新教國傢如北歐、英國、德國和法蘭德斯地區的商業城市中展開流行。

人類使用磚的曆史非常古老,目前已知可上溯西元7000年前的美索不達米亞平原。而在西方建築史中,同時具有結構與外觀功能,在材料生産、工法與建築形式關係上具現代意義而延續至今的磚造建築,則是從12世紀起,因為地域缺乏石材,而於中歐平原(North European Plain)開始流行。

位於該區域內的漢薩同盟(Hanse),即有許多以磚代替石頭建造,卻也能納入整個歐洲建築風格趨勢的公共建築。到瞭16世紀,因應興起的市場經濟貿易活動,磚造建築則以能夠快速取得建材的特性,被更廣泛的運用於世俗的商業建築。

用户评价

「福爾摩莎的西洋建築想像」,這句話讓我腦海中立刻湧現齣無數畫麵,那些散落在颱灣各個角落的老洋房、洋行、還有日治時期的官捨。我一直覺得,颱灣的西洋建築有一種特彆的味道,它們不隻是純粹的西方風格,而是經過瞭在地化的“想像”和改造,與颱灣的氣候、材料、甚至是生活習慣巧妙地融閤在一起。我常常好奇,在那個時代,人們是如何將這些來自遙遠的西洋建築理念,帶到颱灣,並在這片土地上實現的?它們的設計師,又是如何理解並運用這些建築語匯,來迴應颱灣的特殊環境的?這本書,我覺得它將是一次深入的探索之旅。我期待能夠從書中讀到,關於這些建築的起源、演變,以及它們是如何在颱灣的土地上,被“想像”成我們今天所看到的樣子。不隻是看到它們精美的外觀,更能理解它們背後所蘊含的曆史、文化、以及時代精神。我希望這本書能為我揭示,這些西洋建築不僅僅是曆史的遺跡,更是颱灣人民在吸收外來文化過程中,所進行的獨特創造與融閤的生動體現。

评分「福爾摩莎的西洋建築想像」,單是書名就讓我眼睛一亮,直覺它會是一本充滿在地情懷與曆史厚度的書。我從小就對颱灣各地的西洋建築著迷,它們像是散落在時光裏的寶石,默默訴說著這片土地的過往。無論是日治時期的官廳、學校,還是早期商賈建造的洋行、民宅,它們總有一種獨特的魅力,既有西洋建築的典雅,又帶著颱灣特有的溫度。我總會忍不住停下腳步,仔細端詳那些建築的細節:那紅磚的砌法、那拱形的門窗、那充滿異國情調的裝飾,甚至連屋頂的瓦片,都仿佛在低語著一個時代的記憶。我一直很想知道,在那個交通與信息還不發達的年代,這些西洋建築是如何被“想像”並建造齣來的?它們的設計師是如何理解西洋的建築語匯,同時又融入在地氣候、材料與生活習慣的?這本書,我相信它能夠填補我在這方麵的知識空白。我期待能從書中讀到,關於這些建築的時代背景、設計理念,以及它們如何在颱灣這塊土地上,被賦予瞭新的生命。不隻是欣賞它們的外在美,更能理解它們內在的價值,以及它們對颱灣近代史和文化發展所産生的深遠影響。

评分「福爾摩莎的西洋建築想像」,這書名讓我聯想到那些在颱灣各個角落,靜靜矗立的老洋房、老建築。它們總有一種穿越時空的魔力,吸引著我駐足凝望,想要探尋它們背後的故事。我一直很好奇,為什麼在颱灣這片土地上,會齣現如此多形態各異的西洋建築?它們是從哪裏來的?又是如何與這片土地的文化、氣候、以及人們的生活方式融閤在一起的?我覺得,這本書就像是一個寶藏,能夠為我打開一扇通往這些建築深層理解的大門。我期待能夠從中讀到,作者是如何“想像”這些西洋建築的,不僅僅是它們的建築風格、結構,更重要的是,是如何將它們置於一個更宏大的曆史與文化框架中去審視。我想瞭解,在不同時期,西洋建築的引入和在地化過程中,有哪些獨特的“想像”被付諸實踐?有哪些建築師、工匠,在這其中扮演瞭重要的角色?這本書,不隻是關於建築本身,更關乎颱灣在近代化進程中,如何吸收、轉化、並創造齣屬於自己獨特建築美學的曆程。

评分「福爾摩莎的西洋建築想像」,光是這書名就勾起瞭我腦海中無數關於颱灣老建築的畫麵。那些散落在各地的紅磚洋樓、日式官捨、或是曾經的洋行,它們就像是時間留下的印記,沉默地訴說著過去的故事。我一直對這些西洋建築充滿瞭好奇,但總覺得隔著一層紗,無法真正觸及它們的核心。我很好奇,在當年那個相對封閉的年代,這些西洋的建築風格是如何被引進颱灣的?它們的設計師是如何理解並運用這些來自遠方的建築語匯,同時又考慮到颱灣特殊的氣候、地理環境以及人文風情的?這本書,我期待它能為我揭開這層神秘的麵紗。我想知道,作者是如何“想像”這些西洋建築的?是僅僅停留在建築的美學層麵,還是深入挖掘瞭它們背後的曆史、文化、社會意義?我希望能從書中讀到,那些關於建築的選址、材料、建造工藝,以及它們在不同時代所扮演的角色。更重要的是,我期待能看到,這些西洋建築如何在颱灣這片土地上,與在地文化相互碰撞、融閤,最終形成瞭我們今天所看到的獨特景觀。

评分「福爾摩莎的西洋建築想像」,光是這個名字就帶著一股濃濃的在地情感與曆史迴響。我總覺得,颱灣的西洋建築,和其他地方的西洋建築不太一樣。它們不隻是單純的復製品,而是經過瞭在地化改造,融入瞭颱灣的氣候、材料、甚至居民的生活習慣。就好像那些日式洋房,明明是西洋的建築形式,卻又有著貼近生活的小巧與實用。又或是那些曾經的洋行,外錶宏偉,內部卻有著符閤在地需求的格局。我一直對這些建築背後所承載的故事感到好奇,它們是如何被設計齣來的?當時的設計師是如何理解並運用西洋的建築語匯,同時又考慮到颱灣這塊土地的特殊性?這本書,我期待它能帶我深入探索這些問題。我想瞭解,在那個不同文化交融的時代,西洋建築的風格是如何被引入颱灣,又經曆瞭怎樣的演變,最終形成瞭我們今天所看到的各種形態。是不是有哪些建築師,在設計時就特彆強調瞭本土化的思考?是不是有哪些材料,因為颱灣的地理環境而顯得特彆重要?這本書,我想它能夠提供一個全新的視角,讓我們不再隻是將這些建築視為“外來品”,而是理解它們是如何成為颱灣獨特的一部分,成為我們曆史記憶的載體。我希望能從書中讀到,這些建築是如何與颱灣的人文生活産生聯係,如何被一代代颱灣人所使用、所改造,最終沉澱為我們城市景觀中不可或缺的一部分。

评分「福爾摩莎的西洋建築想像」,聽到這個名字,我的腦海中立刻浮現齣許多畫麵。那些在颱南老街的紅磚洋樓,在淡水河畔的古老洋行,或是還在某些角落裏默默佇立的日式官捨。它們安靜地存在著,卻訴說著一段又一段被時光遺忘的故事。我一直對這些西洋建築著迷,不僅僅是因為它們獨特的外觀,更是因為它們代錶著一個時代的記憶,一個文化交融的印記。我總在想,為什麼在颱灣這片土地上,會有如此多不同風格的西洋建築?它們是如何來到這裏的?又是如何在這片土地上,與颱灣的自然環境和人文風情融閤,發展齣屬於自己的特色?這本書,我覺得它就是為我這樣的讀者準備的。我期待它能夠帶領我,深入瞭解這些建築背後的曆史、文化、以及設計理念。不隻是看到它們的樣子,更能理解它們為什麼會這樣建造,它們所蘊含的時代精神是什麼。我想知道,在設計這些建築時,建築師們是如何思考的?他們是單純地復製西方的風格,還是在其中融入瞭對颱灣這片土地的理解?這本書,我想它能夠為我揭示更多關於颱灣西洋建築的“想像”,它們是如何在福爾摩沙這片土地上,以一種獨特的方式被孕育、被建造、被傳承下來。

评分「福爾摩莎的西洋建築想像」,光是書名就讓我眼睛一亮。我一直對颱灣這塊土地上,那些帶著曆史痕跡、卻又融入在地風土的西洋建築著迷不已。尤其是在那些老街巷弄,或是曾經是洋行、官署的區域,總能看見它們的身影。我總是忍不住停下腳步,仔細端詳那些雕花的窗欞、拱形的門楣、或是紅瓦的坡頂,猜測著它們曾經的故事,以及建築師們在當時環境下,如何將西洋的建築語匯,巧妙地轉化為我們熟悉的生活空間。這本書的齣現,就像是為我打開瞭一扇新的大門,讓我得以更係統、更深入地去理解,這些殖民時期留下的寶貴資産,它們並非隻是單純的西洋風格復刻,而是經過瞭在地化思考,融入瞭颱灣的氣候、材料、甚至是生活習慣的産物。例如,那些帶有南洋風情的殖民時期建築,如何在氣候悶熱的颱灣發揮散熱功能,或是如何利用在地盛産的建材,錶現齣一種獨特的融閤美學。我非常期待能從這本書中,讀到作者對於這些建築背後,所蘊含的文化意涵、社會變遷,以及時代精神的深刻剖析。不隻是看圖說故事,更希望能觸及到那些看不見的脈絡,理解它們為何會以這樣的形式存在,又如何影響瞭我們今日的城市景觀與生活方式。這本書,絕對是每一個熱愛颱灣這片土地,對曆史建築懷有好奇心的讀者,不容錯過的精神食糧。我迫不及待地想要沉浸其中,讓思緒隨著那些古老建築的故事,在福爾摩沙的土地上悠遊。

评分「福爾摩莎的西洋建築想像」,這本書名本身就帶著一股濃厚的在地情懷與曆史厚度。我一直對颱灣這片土地上,那些帶著西洋風韻的老建築情有獨鍾。它們不隻是冰冷的磚石結構,而是承載著曆史記憶、文化交融的生動載體。我常常在老街漫步,看著那些紅磚牆、拱形窗、或是帶有異國情調的屋頂,想象著它們在不同年代的故事。我特彆好奇,這些西洋建築是如何在這片土地上“想像”齣來的?它們的設計師是如何理解西洋的建築風格,同時又融入瞭颱灣的氣候、材料,甚至是生活習慣的?這本書,我感覺它就是為我這樣的讀者量身打造的。我期待它能夠帶領我,深入探索這些建築背後的曆史脈絡、設計理念,以及它們與颱灣這片土地的深刻聯係。我希望能夠從書中讀到,關於這些建築的建造過程、文化背景,以及它們在颱灣近代化進程中所扮演的角色。不隻是欣賞它們的外在美,更能理解它們內在的價值,以及它們如何成為構成颱灣獨特文化景觀的一部分。

评分「福爾摩莎的西洋建築想像」,這本書名本身就充滿畫麵感,也勾起瞭我長久以來對颱灣西洋建築的好奇心。我總覺得,颱灣的西洋建築,有一種說不齣的韻味,它們不像歐洲那些古老的建築那樣宏偉壯麗,卻有一種貼近生活、融閤在地特色的美感。尤其是在那些老城區,你會看到紅磚牆、拱形窗、或是帶有異國情調的陽颱,它們靜靜地訴說著過去的故事。我一直很好奇,這些建築是如何來到颱灣的?它們的設計靈感來自哪裏?又是在怎樣的曆史背景下,在這片土地上落地生根的?我相信,這本書能夠提供一個深入的視角,讓我們不僅僅是看到建築的外錶,更能理解它們背後的文化意涵、設計理念,以及它們在這片土地上所扮演的角色。我期待作者能夠帶領我們,去探索那些隱藏在建築背後的曆史細節,去理解不同時期、不同風格的西洋建築,是如何在這塊土地上“想像”齣來的。它們是殖民者留下的印記,還是颱灣人民在吸收外來文化的過程中,所進行的獨特創造?我希望這本書能夠解答我心中的疑惑,讓我更深刻地認識和欣賞這些珍貴的曆史建築。

评分「福爾摩莎的西洋建築想像」,這書名勾起瞭我深藏已久的颱灣建築記憶。從小在老街長大,身邊就有不少這樣的西洋建築,它們不像是課本裏介紹的西方古堡那樣宏偉,卻散發著一種沉靜而雋永的氣質。我一直很好奇,為什麼在遙遠的東方小島上,會有這樣風格迥異的建築齣現?它們是如何跨越海洋,來到這裏的?又是在怎樣的土地上落地生根,並在這片土地上生長齣自己獨特的生命力?我常在想,那些砌在牆上的紅磚、拱形的廊柱,甚至是屋頂的洋式瓦片,在當時那個交通還不算發達的年代,是如何被運送、被設計、被建造齣來的?這背後一定有許多關於匠人精神、工藝技術,以及跨文化交流的故事。這本書,我覺得它提供瞭一個很好的平颱,讓我們這些對颱灣曆史建築充滿疑問的讀者,能夠找到解答。我相信,作者一定不僅僅是描繪瞭建築的外觀,更深入地挖掘瞭建築背後的曆史脈絡、設計理念,以及它們在颱灣社會中所扮演的角色。從日治時期的公共建築、官廳,到早期商人建立的洋行、住宅,這些西洋建築的風格演變,也正是颱灣近代史的縮影。這本書,就好像是一本穿越時空的導覽手冊,帶我們走訪那些被遺忘的角落,重新認識我們身邊的曆史建築。我期待書中能夠呈現齣,那些建築在不同時代背景下的生命軌跡,以及它們如何與颱灣的人文風情相互輝映,形成一道獨特的風景綫。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有